喇嘛甸油田浅气层分布规律及井喷预防措施研究

2018-03-27田野

田 野

(大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆163453)

1 区域地质简介

1.1 区域构造概况

喇嘛甸油田位于松辽盆地中央凹陷区大庆长垣最北端,是一个受构造控制的多油层非均质严重的砂岩油田,构造整体上为短轴背斜,东翼缓西翼陡,东翼的倾角为6°,西翼的倾角为18°~22°。北端以4°倾角向北倾没。南端倾角不到1°,其鞍部与萨尔图构造相接。整个构造被北西方向延伸的37#、39#和51#三大断层切割成面积不等的北、中、南三大块,区域内共发育73条断层。断层的延伸方向与构造轴线斜交,以北西向延伸的一组为主,另一组为北西西向零星分布的小断层。所有的断层均为正断层。断层延伸长度一般为1~2km,最长可达6km以上。断距一般为10~20m,最大断距超过150m,断层面倾角一般为50°左右。

喇嘛甸油田属于背斜型砂岩油藏。油、气、水分布受构造控制,在平面上呈环带状分布,顶部有气顶。储层沉积环境为河流—三角洲沉积,岩性细砂岩、细粉砂岩、泥质粉砂岩为主,层内、层间非均质严重。

1.2 浅气层沉积特征

喇嘛甸油田浅层气主要是指嫩三段至嫩四段所含的气,纵向上甚至从嫩二段上部的砂岩延伸到第四系底部砂岩均不同程度含有气层,埋藏深度约在50~660m。嫩江组地层沉积时自下而上逐层退覆收缩,反映了湖盆由水进到水退的沉积过程,嫩三段地层由灰白色砂岩、粉砂岩与灰到黑色砂质泥岩、泥岩组成的3个反旋回组成,嫩四段地层岩性为灰绿、灰白色砂岩、粉砂岩与灰绿色泥岩间互层,上部夹紫红、棕红色泥岩,下部夹灰黑、灰色泥岩。

2 影响浅气层分布的控制要素

2.1 构造因素

从构造图上看,浅气层分布于构造高部位,构造因素在成藏中起到决定性的作用,只在一定构造高度以上,才发育浅气层。喇嘛甸油田是一个不对称的短轴背斜,背斜轴部高两翼低,油气水按重力分异,天然气聚集在背斜顶端,即构造高点处。见图1。

图1 背斜断鼻构造对天然气的封闭作用

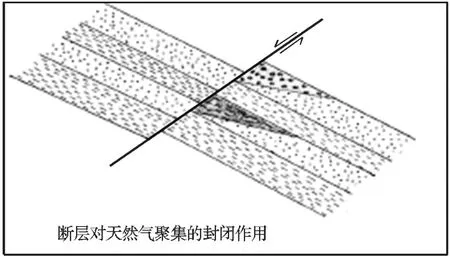

从油气的运移和聚集来看,断层对浅气层形成主要起到2方面的作用,一是对天然气的聚集起到封闭遮挡作用,二是对天然气运移起到通道的作用[1]。同时,断层的影响,改变了各断块的构造深度,使各断块的含气深度不同。见图2。

2.2 岩性因素

图2 断层对天然气的封闭作用

浅气层的分布也与岩性因素有关。嫩三、嫩四段以砂岩为主,且砂层较厚,砂岩间的孔隙为天然气的储集提供有利的空间,同时也为天然气向上运移提供有利通道。现场表明,发生井喷和气侵的井砂岩厚度比较大。

3 喇嘛甸油田浅气层发育情况

依据喇嘛甸油田南中块西部的地质分层数据、构造情况及实钻资料,在嫩二段顶部构造海拔-510m(相当于井深660m)范围内发育浅气层,按嫩二段顶海拔深度将浅气层划分为3种类型。

浅气层主要高压区(红区):嫩二段顶部海拔深度-420m以上,相当于嫩二段顶部井深600m以上。

浅气层高压区(蓝区):嫩二段顶部海拔深度-450~-480m,相当于嫩二段顶部井深600~630m。

浅气层主要含气区(黄区):嫩二段顶部海拔深度-480~-510m,相当于嫩二段顶部井深630~660m。

4 预防浅气层井喷方法

井喷失控是损失巨大,影响恶劣的灾难性事故。一旦发生浅层气井喷事故,将造成设备埋没、人员伤亡、油气资源浪费、井眼报废、环境污染及大量资金损失等严重后果[2]。

针对喇嘛甸地区地下地质情况及在钻井施工中所获得的经验,总结出了适合该地区的预防浅气层井喷的5种方法。

(1)要合理设计井身结构。对预测位于浅气层区的井,设计时应要求下表层套管以封固上部疏松地层,同时考虑保护浅水层,水泥返至地面且保证封固质量良好。

(2)安装井控装置。根据地质设计确定合理的井身结构之后,就以预测的最高地面压力为标准选配井控装置。

(3)合理设计钻井液密度。必须使钻井液液柱压力略大于地层压力,这个略大的压力至少要能够抵消起钻时的抽吸压力,钻井液密度按规定的0.07~0.15g/cm3高附加值附加。

(4)严格控制起钻速度,起钻速度过快会引起抽吸井喷。

(5)井内停止循环的时间越短越好,起钻后必须立即下钻。

5 现场应用情况

应用以上方法指导喇嘛甸油田钻井施工,2015年以后在喇嘛甸油田共布井853口,其中808口井位于浅气层区,设计井全部下表层套管,表层下至浅水层以下稳定泥岩处,下深100~200m;采用适当钻井液密度开钻,喇嘛甸浅气层区设计一开钻井液密度一般为1.20~1.25g/cm3;严格控制起钻速度;停泵时间不可过长,起钻后立即下钻。现场实际情况表明,2015年以后浅气层事故复杂率明显大大降低。

6 结论

(1)喇嘛甸油田浅气层为背斜砂岩气藏。构造因素在气藏形成过程中起到决定性的作用,背斜构造及断层的发育有利于天然气的聚集;同时,岩性因素对气层的分布起到一定的作用,使浅气层的分布更加复杂。

(2)喇嘛甸油田浅气层纵向发育井段大部分集中在嫩四段至嫩三段地层。平面上主要分布在背斜构造顶部以及断层遮挡的构造圈闭中。

(3)结合浅气层分布规律,采取相应预防措施,能有效避免浅气层井喷事故发生。

[1] 张厚福,石油地质学[M].北京:石油工业出版社,1999.

[2] 蒋希文.钻井事故与复杂问题[M].北京:石油工业出版社,2001.