西藏文化博物馆 探寻雪域高原的神秘文化

2018-03-26程奥冰

程奥冰

在天高地寒的西藏,什么东西最令人神往?毫无疑问,是它的文化。西藏文化在世界文化史上留下了浓墨重彩的一笔,不仅是西藏人民的宝贵财富,更是中华民族和全人类的文化遗产。随着旅游业的发展,西藏的文化资源越来越成为拉动西藏经济发展、推动西藏社会进步的最有力的内核。西藏文化承載了藏族与中国其他民族长期交流、融合的文明成果,印证着西藏自古就是中华民族大家庭成员的历史渊源。

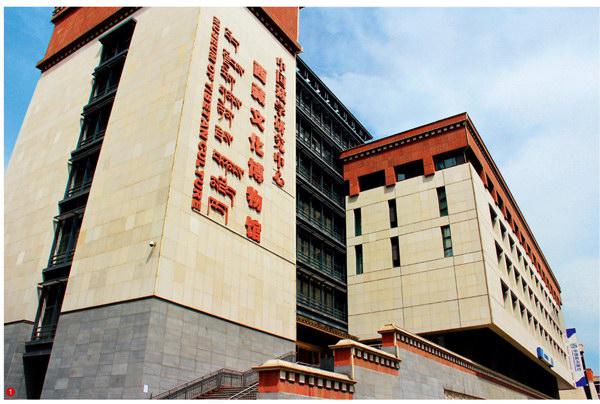

在北四环中路北,有一处饱含着浓郁藏族风格的建筑——中国藏学研究中心,其西侧是西藏文化博物馆。换乘公交地铁,早早来到这里,满怀敬仰,拾阶而上,存好随身的公文包,凭身份证取出参观票,便来到这个非常特殊的博物馆内。

源远流长的西藏历史

进入博物馆,首先来到多元一体展厅。映入眼帘的是卡若遗址房屋复原模型。配合复原遗址展出的是石锛、石斧、骨针、磨光玉石斧等新石器时代晚期的出土文物,再现了藏族先民在“世界屋脊”繁衍生息的痕迹。从原始地域的角度,诠释了卡若文化对于研究西藏早期历史的重要价值。

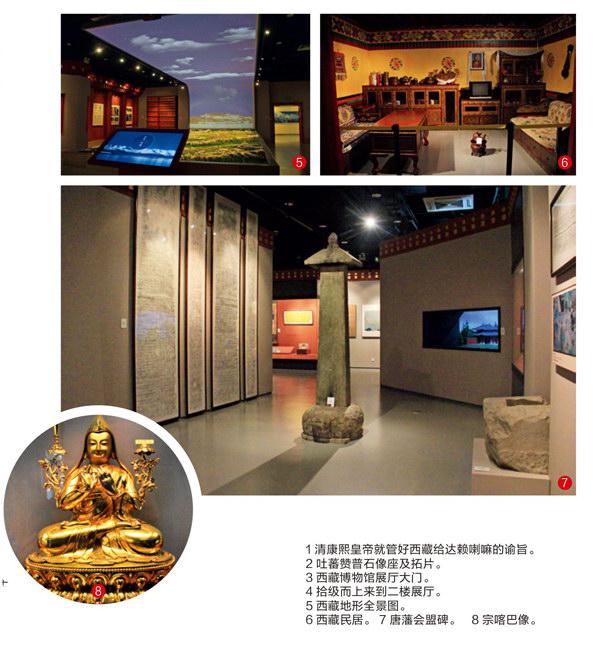

随着历史的齿轮转动,漫步到了吐蕃时代的橱窗前。公元七世纪的西藏进入了文化昌盛时期。松赞干布统一了青藏高原,建立起吐蕃王朝,文成公主进藏嫁给松赞干布,汉藏联姻将中原地区的先进文化和生产技术带进了西藏高原,对藏族经济文化的发展做出了重要贡献。橱窗一侧的文成公主进藏的幻影成像,仿佛在向人们述说着唐朝和吐蕃社稷如一的舅甥关系,以及难舍难分的历史渊源。

吐蕃王朝之后,在十三世纪中叶,西藏纳入了元朝的直接行政管辖范围。朝廷在西藏设驿站、派军队、委任官吏;后来到了明代,中央政府继承了元朝对藏族地区的统治,充分利用原有的政权基础,采取“因其故俗,多封众建”的政策,使西藏出现了政局稳定、人民修养生息、文化长足发展的局面。

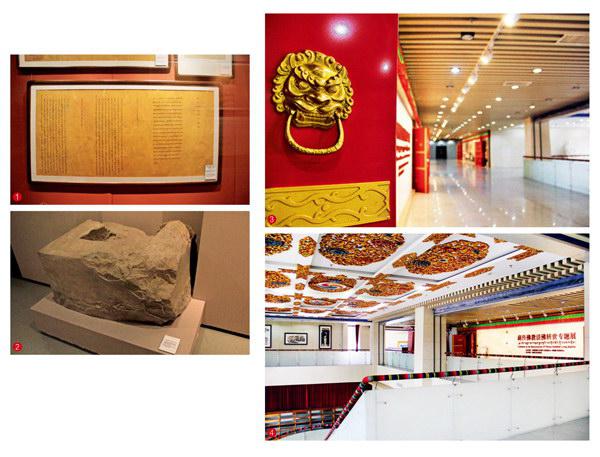

清代,通过实行驻藏大臣制度、金瓶掣签制度和摄政制度,奠定了“安藏辑藩,定国家清平之基于永久”的西藏政教事务管理基础,使中央对西藏的治理走向制度化、法制化。

那一枚枚小小的印章好似不起眼,但它却是历史的见证、权力的象征。可以作为一种信用的凭证,证实了中央王朝与西藏地方的互信历史。一侧是金瓶、统领释教大元国师印、白兰王印、如来大宝法王印、清雍正皇帝赐六世达赖喇嘛金册和金印的诏书、清乾隆皇帝赐布达拉宫御笔匾文、御制《喇嘛说》碑文拓片、中华民国国民政府追封十三世达赖喇嘛的玉册等文物,一件件文物再现了历代中央政府利用藏传佛教在藏族地区的深远影响治国理政的历史。那时候朝廷大力封授各派宗教人士,密切了西藏与中央的关系,使西藏社会稳定,经济发展。

这些文物中,最重要的要属“御制喇嘛说碑”碑文拓片了。它是用满、汉、蒙、藏四种文字镌刻的清乾隆皇帝的一篇专门论述藏传佛教来源、作用及活佛转世、金瓶掣签制度的文章,是清代加强对藏传佛教事务管理的重要文献。

馆厅内还有些文物通过档案文字这种有效的记载形式,向观众诉说历史。例如《钦定藏内善后章程》,记录了清政府总结元以来历代王朝对西藏治理的经验,是为行使对西藏完全主权而制定的西藏历史上最为完整和系统的一部重要法律文件,它标志着清朝政府在西藏的施政达到了较完备的阶段。

另外,展厅中还展出了江孜保卫战的场景模型。1904年3月,英军指挥官荣赫鹏率军开始向江孜方向推进。沿途居民自发起来阻击侵略者,拦截英军的军火、军邮、粮食,阻塞英军交通,协助藏军展开顽强抵抗。7月5日,英军对坚守在江孜堡垒的江孜军民发动总攻。江孜军民在半山前崖构筑炮台和其它防御设施。尽管当时英军使用的是先进的武器,而江孜军民用的是火绳枪、大刀、梭镖和弓箭等,但他们仍然坚持抵抗了8个月。最终,由于英军炮火引燃山上的火药库,江孜防线被英军突破。1904年9月江孜保卫战失败后,英国以武力相威胁,签订了不平等的《拉萨条约》。

魅力独特的藏族风俗

从多元一体展厅出来,前往智慧之匙、艺海遗珍和雪域风情展厅。一幅幅藏族文字的壁画仿佛打开了西藏文化之门。充分运用现代多媒体技术让古老的藏族文字舞动起来,带领观众进入极具高原及民族特色的藏族文化体系——文字、宗教、文学、医学、天文历算、戏剧、建筑、雕塑、绘画、音乐和舞蹈等。

从十一世纪左右的梵文贝叶经、刻于1703年的经版、吐蕃时期木简、藏文书法艺术、文房四宝、藏文大藏经的原始版本及各种载体的藏文文献等展品及现场极富韵律的印经表演;从精巧的经版、佛像、唐卡、画版、书法艺术品、经书、藏戏面具、石刻、藏医疗器械、藏药标本及藏医唐卡和历算唐卡中,让我感受到藏族文化的无比绚丽,感受到藏族文化与中原文化的共存互融,感受到青藏高原特有的艺术气质和精神,让人们在古朴深沉、绚丽多彩的藏族传统艺术走廊中快乐地漫游,得到艺术的升华和精神的愉悦。这里没有用很多枯燥乏味的文字进行介绍和描述,而是让观众自己去唤醒或复苏这些沉睡已久的文化艺术记忆,为参观者对西藏文化乃至整个藏文化的理解,拓展出更为开阔的想象空间。

如今大大小小的藏学研究机构如雨后春笋般出现在全国各地。藏医院、佛学院再次引起国家的高度重视和全力支持。中国藏学研究中心西藏文化博物馆的建立,再次体现了中央保护藏族文化的坚强决心。藏族传统文化艺术的保护和发展很大程度上丰富和活跃了当代西藏群众的精神文化生活,促进了各项文化事业的不断繁荣与发展。

反映藏传佛教内容的百余件金铜佛造像和近50幅唐卡,传达着佛教在西藏的发展与变化。展览中的金铜佛造像艺术风格独特,造型复杂,寓意丰富深邃。不仅展示了公元七到十八世纪藏传佛教造像的时代风格及地域风格,同时也反映了西藏与内地在历史上密切的宗教关系。展品有公元七到八世纪西藏风格的狮吼观音菩萨像,公元八到九世纪克什米尔、尼泊尔、印度风格的释迦牟尼佛像,公元十七世纪西藏风格的赤松德赞赞普像。明永乐时期内地宫廷佛教造像等大部分展品是首次公开展览。

藏传佛教唐卡从公元七世纪发展至今,已成为一种十分成熟和辉煌的绘画艺术。2006年,藏族唐卡被纳入首批国家非物质文化遗产名录。展览中那一幅幅精美的唐卡艺术精品,让观者仿佛走进了一座艺术的殿堂。展品有明成化时期的三圣佛唐卡、公元十四世紀大威德金刚坛城、公元十五世纪释迦牟尼佛及其传记故事唐卡、唐卡度量粉本等。内容丰富,几乎涵盖了所有的唐卡种类。

西藏民主改革后,旧西藏政教合一的制度不复存在。人民大众除了在生产关系上得到解放,精神束缚也得以解脱。到如今,西藏自治区共有藏传佛教寺庙1700多处,苯教寺庙约88座。西藏的宗教活动多种多样,各教派各类型宗教节日就有40多个。布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺、萨迦寺等均被列为国家重点文物保护单位。中央和西藏地方财政修复开放了一批国家级文物保护单位和各教派的重点寺庙。对布达拉宫、罗布林卡、萨迦寺三大文物古迹进行了维修和全面保护。

西藏独特的高原自然环境、历史文化、宗教生活和经济形态,形成了其独特的民俗文化。西藏和平解放后,政府特别注意尊重和保护藏族的传统风俗习惯,尊重和保障他们按照自己的意愿从事民俗活动的自由。多年来,藏族保持着本民族的服饰、饮食、住房等传统风俗。现在,西藏每年举行的各种节庆集会,既有大量传统节日和宗教节日如藏历新年、沐浴节、酥油灯节等,又有国庆节、五一国际劳动节等全国性和世界性的节庆活动,还创立了山南雅隆艺术节、昌都的康巴艺术节等现代民族节日。藏族传统民俗与现代文明的新思想、新文化相结合,为西藏民俗文化增添了新的风采。

迈入新纪元的西藏

来到雪域风情展厅,眼前是一幅农区和牧区的生活场景:牦牛毛织成的帐篷、用牛皮和木料做成的牛皮船、用羊毛编制成的掷石器、写实的水磨坊模型,以及织布机、酥油茶桶、火镰、火枪、藏刀等生产和生活用具。这些文物具有鲜明的民族特色,生动地再现了农牧区民居生活的情趣,反映了藏族特有的生活方式和生活状态,让观众体验到了真实的高原生活,感受到了清新自然的民俗文化。

中华人民共和国成立后,西藏进入“崭新纪元”。展厅中签订《十七条协议》的场景引起了我的注意。1951年5月23日,朱德副主席、李济深副主席、陈毅副总理等出席在北京举行的《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(简称《十七条协议》)的签字仪式。原西藏地方政府全权代表阿沛-阿旺晋美、凯墨·索安旺堆和中央人民政府全权代表李维汉、张经武等出席仪式。西藏从此摆脱了帝国主义的侵略和羁绊,回到了祖国的怀抱。

解放前的西藏没有一条现代公路,没有一家现代企业,农牧业基本靠天吃饭、靠天养畜。农牧民没有一所现代医疗卫生机构,青壮年文盲率高达95%。民主改革以来,西藏经济社会实现了跨越式的发展,社会面貌日新月异。西藏交通、能源、通信等基础设施条件全面改善。公路通车里程达到5万多公里。如今的西藏已有3个机场、16条航线,全区210万人用上了电,基本实现了县县通公路、乡乡通电话。

博物馆的出口处是青藏铁路沙盘。青藏铁路自青海省西宁市至西藏自治区拉萨市,全长1956公里。其中,西宁至格尔木段814公里,1984年建成运营;格尔木至拉萨段1142公里,2006年投入运营。青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。沿途跨过唐古拉山、穿越昆仑山脉、横贯可可西里无人区……全线处于海拔3000米以上,其中有960公里海拔高于4000米,最高点为5072米。年平均气温在零摄氏度以下,空气含氧量仅为内地的一半……青藏铁路的建设解决了多年冻土、高寒缺氧和生态脆弱的三大世界性工程难题,创造出了多项世界铁路之最。

解放后西藏人民的生活水平发生了翻天覆地的变化。西藏农牧民人均纯收入大幅提高;农村居民人均居住面积和城镇居民人均居住面积显著增长;卫生机构数量达到1339个,人均预期寿命提高到了67岁;教育体系得到良好发展,青壮年文盲率减至2.4%;西藏总人口翻了一倍,是门个世纪以来西藏人口增长最快的时期。可以说,西藏经济建设已经发生了翻天覆地的变化,人民生存和发展状况得到极大改善提高。看着展览用一件件实物和一张张真实的图片说话,内心不禁为西藏现代化的巨大变迁而感到由衷的自豪。

西藏文化是中华民族多元化文化的重要组成部分,也是世界文化的瑰宝。在西藏丰富的传统文化中,有被认为世界文化遗产的古代建筑,有历史悠久的藏语言文字,有浩如烟海的宗教典籍,有医理独特的藏医藏药,有美轮美奂的壁画、唐卡、金铜造像,有丰富多彩的民俗节日、民间歌舞,还有大量至今仍在人们口头流传的史诗、歌谣、谚语。这些都是西藏人民的财富,也是他们赖以生存的精神土壤。随着社会的进步和发展,西藏文化改变了过去封闭、停滞和萎缩的状态,形成了面向世界的开放态势,呈现出一派勃勃生机。

新时期的西藏经济发展、社会进步、文化繁荣、民生改善、民族团结、政通人和。西藏文化在新时代焕发出了新的生机和活力。社会主义的新西藏,在祖国大家庭中,正在走向繁荣兴旺的美好未来。