滴露研硃点周易:百字款识概说文房清趣

——读明魏植篆刻《滴露研硃点周易》札记三题

2018-03-26艾

艾

本篇小文,分作三个话题,一作“百余字款识概括文房清趣”,在于趣话书房文玩清赏,然后进入一个同样轻松有趣的话题,即诗话所见“滴露研朱”情结。末了,则是由上述赏玩引发的一个随机性学术问题思考,亟当关注古代印章款识的发掘考证辑集。如此这般,是为读明人魏植篆刻《滴露研硃点周易》引出的札记三题。

明魏植篆刻《滴露研硃点周易》印章和边款

百余字款识概括文房清趣

这方篆刻印文“滴露研硃点周易”,语出晚唐诗人兼名将高骈杂歌谣辞《步虚词·青溪道士人》词:“青溪道士人不识,上天下天鹤一只。洞门深锁碧窗寒,滴露研朱点周易。”由此,一如魏植这方篆刻,后世诗文遂以“滴露研朱”为典,如下例。

《鸾鎞记》,是明戏曲作家叶宪祖(1566~1641)演绎唐代诗人杜羔、温庭筠分别与赵文姝、鱼玄机(鱼蕙兰)喜结良缘事,是才子佳人故事题材的一部传奇剧。《鸾鎞记》第十五出《品诗》中写道:

【赏宫花】佳篇见投。他怎敢胡涂了应酬。〔众〕他胸中悬藻鉴。何难笔底恣搜求。〔合〕滴露硏朱非草草。从容鉴定庶无尤。

又,明末文学家冯梦龙纂辑的白话短篇小说《醒世恒言·苏小妹三难新郎》亦写道“丫鬟将文字呈上小姐,传达太老爷分付之语。小妹滴露研硃,从头批点,须臾而毕”。

何为“滴露硏朱”?所谓“滴”,实乃砚滴,此指用砚滴往砚中滴水、注水以便研磨写字。此所谓的“露”,亦即其水。于是乎,合而雅谓之“滴露”。“硏朱”,也就是研朱红色的墨;做什么用呢?要用朱笔评校书籍文章。这里,字面说的是《周易》。《周易》是中国传统经学、史学、小学必修绕不过的最基本的重要典籍。所谓“四书五经六艺”之“五经”之一,即“易经”。“易经”本指《连山》《归藏》《周易》三本易书,合谓《三坟》,是为“古《易》”。由于《三坟》之中《连山》《归藏》两书失传,唯有一种《周易》传世,后世所谓《周易》亦即“易经”矣。楚灵王称赞左史倚相:“是良史也,子善视之,是能读《三坟》《五典》《八索》《九丘》”(《左传·昭公十二年》)。于是乎,乃有“滴露硏朱点周易”之语,是古来读书人、文人置身书房的常态活动。

书斋乃读书人素常精神活动的神圣之所。恰如南唐时屡举进士不第,得第时已白发苍苍的刘沧所咏:“一日不曾离此处,风吹疏牖夕云晴。气凌霜色剑光动,吟对雪华诗韵清。高木宿禽来远岳,古原残雨隔重城。西斋瑶瑟自为侣,门掩半春苔藓生。”(《题书斋》)“高斋徵学问,虚薄滥先登”(唐孟浩然《宴张别驾新斋》)。“西斋”“高斋”,皆书房也。

《红楼梦》第四十回写贾母带刘姥姥游大观园到了黛玉寄居的潇湘馆,“因见窗下案上设着笔砚,又见书架上磊着满满的书”,笑道:“这那里像个小姐的绣房?竟比那上等的书房还好呢!”刘姥姥判别黛玉绣房像书房的直观根据是看到案上设笔砚,架上磊着书。论起来,古来书房自有其铺陈格局和风格。一向讲究所谓文房四宝,纸笔墨砚;书斋四雅,琴棋书画;书斋用具,匾橱案椅;文房雅事,焚香、品茗、挂画、插花等等。

历史上著名的传统书房设备专著当属明高濂《遵生八笺》之《燕闲清赏笺》。是书十分详赡地细述了二十馀种文房器物,举凡文具匣、砚匣、笔格、笔床、笔屏、水注、笔洗、水中丞、砚山、印色池、印色、糊斗、镇纸、压尺、图书匣、秘阁、贝光、裁刀、书灯、墨匣、腊斗、笔船、琴剑、香几、香炉等,堪如自序所谓“遍考钟鼎卣彝,书画法帖,窑玉古玩,文房器具,纤细究心。更校古今鉴藻,是非辩正,悉为取裁”也。魏植篆刻《滴露研硃点周易》的边款,寥寥百馀字,竟也简要地概数了书房常见的常备家具、文具,可谓简笔画似的书房缩影。其款识全文为:

书斋明静,傍置洗砚池。近窗处,设盆池,蓄金鲫五七头,以观天机活泼。斋中长卓,一古砚,一旧古铜水注,一旧窑笔格,一斑竹笔筒,一笔洗、糊斗、水中丞,铜、石镇纸各一。右列书架,上置《周易》。滴露研硃点之,真足上契羲文。无虚高斋。时己巳岁十二月。魏植伯建纪事。

款识中的“旧窑笔格”“水中丞”,已属于很讲究的“清赏”之列。如《燕闲清赏笺》有云:“铜有古小尊罍,其制有敞口、圆腹、细足,高三寸许,墓中葬物,今用作中丞者。余有古玉中丞,半受血浸,圆口瓮腹,下有三足,大如一拳,精美特甚,古人不知何用。近有陆琢玉水中丞,其碾兽面锦地,与古尊罍同,亦佳器也。磁有官哥瓮肚圆者,有钵盂小口式者,有瓜棱肚者。青东磁有菊瓣瓮肚圆足者,定有印花长样如瓶,但口敞可以贮水者,有圆肚束口三足者,有古龙泉窑瓮肚周身细花纹者,有宣铜雨雪沙金制法古铜瓿者,样式美甚。近有新烧均窑,俱法此式,奈不堪用。”

以寥寥百馀字描述皆书房文具、家具等器物,概括文房清趣,如书房剪影,非但文笔简练富于文采,亦属以款识注释印文之法。魏植(1552-1635)字伯建,又字楚山,福建甫田人,有明一代书画鉴赏收藏家,篆刻家,明季著名的篆刻流派莆田派创始人宋珏的前辈,也即莆田派的鼻祖。据《滴露研硃点周易》边款“时己巳岁,魏植伯建纪事”可知,此印治于明崇祯二年即公元1629年,魏植时年

《清俗纪闻》所载文房用品图之一

77岁。6年后,魏氏去世,享年83岁。是知此印当系作者篆刻技艺最成熟期的作品。可见此印出自名家之手、名语印文,且又堪谓著名边款,一方名印。

在古代篆刻史上总有多少此类款识,应予关注并作发掘、梳理和研究。

魏植像《广印人传》载:

“魏植字楚山,一亭伯

建,福建莆田人。善刻印。”

《清俗纪闻》所载文房用品图之二

《清俗纪闻》所载文房用品图之三

《清俗纪闻》所载文房用品图之四

诗话所见“滴露研朱”情结

中国历代国家政权的更迭,除了远古所谓“禅让”以外,大都是以暴力革命作为最终解决问题的手段。然而,自从学而优则仕成为学子士人的人生信念,尤其实行了科举取士制度,则铸就了古来崇儒尚文的文化传统,以儒为雅。“儒”乃智慧、智谋,望之俨俨,几成文雅、高尚之代名词矣。儒将、儒商、儒风,均属赞誉褒扬之辞。“滴露研朱”,儒者雅事也。

实现读书人自我的本能行为,还是付诸“滴露研朱”。书斋是学子士人的“滴露研朱”之所,更是读书人自由阅读、自由思想的私人精神生活美妙空间。因而,拥有、营造一个可心的自有独立书房,几乎是古今所有读书人毕生的期愿。

历代诗词充分抒发了这种物化的精神寄寓。

明季,与戚继光(1528-1588)同为文武双全的一代抗倭名将的俞大猷(1503-1579),几乎毕生都在抗倭的戎马倥偬之中度过,但其仍然不失读书人儒家传统和“滴露研朱”情怀。如下所咏:

戚家军,戚家军,军声恫贼呵风云。

猫峒安南盗间起,海氛甚恶无时已。

其来如雨去如风,灭于西者生于东。

东西大小数百战,公也水陆多奇功。

枋国何人抑不叙,幕府攘之自为计。

血肉淋漓换得来,弃置空虚无用地。

偶一失律群叫呶,三予三夺如儿戏。

君门万里臣何言,新鬼故鬼声烦冤。

甲裳一卸剑舞罢,滴露研朱读易轩。

——清·严遂成《俞武襄大猷》

出身于禁军世家的晚唐诗人、名将高骈系南平郡王高崇文之孙,可谓文武兼备,仍然不失于“滴露研朱”情怀。遗憾的是,高骈晚年昏庸,竟然深信神仙之术乃至招致杀身之祸,留下千古之憾。读书读愚了耶!或谓“滴露研朱”之悲。

《清俗纪闻》所载文房用品图之五

虽道书房是“滴露研朱”理想之所,没有书房、不在书房也要“滴露研朱”。有时身临大自然奇境,或可触景生情,别有一番“滴露研朱”情怀。例如元末明初蓝仁《题清源玩易图》所咏:“一卷羲经足洗心,研朱滴露向秋林。仙人欲授参同论,白鹤飞来夜已深。”再如同是元末明初诗人郭钰《题邹茂才读书处》所咏:

邹君昂昂二十馀,世味不好好读书。

今年新作读书处,青山白云閒画图。

屋前老树满千株,浓阴晴抱溪光虚。

架上牙签醉白鱼,窗前铁砚愁蟾蜍。

水沈香袅铜花炉,竹梢滴露自研朱。

十丈风埃苇帘隔,三更秋雨青灯孤。

吐气欲吞馀子辈,冥心独游太古初。

门外来者皆吾儒,羡君文采时时殊。

圣经贤传多贮储,大义所得无拘拘。

皋夔稷契何所读,箪瓢陋巷谁与居。

出门千里慎所趋,会看风翮排云衢。

我今老矣惭不如,赠君又无明月珠,

为君长歌敲唾壶。

传统的节气用语“花信风”,指对应24节气花期而来的风,故谓之“信”。梁元帝《纂要》载“一月二番花信风,阴阳寒暖,冬随其时,但先期一日,有风雨微寒者即是。其花则:鹅儿、木兰、李花、杨花、桤花、桐花、金樱、鹅黄、楝花、荷花、槟榔、蔓罗、菱花、木槿、桂花、芦花、兰花、蓼花、桃花、枇杷、梅花、水仙、山茶、瑞香,其名俱存。”又如程大昌《演繁露》卷一:“三月花开时,风名花信风。”晚清文坛有位成就卓著的剧作家兼诗人洪炳文(1848-1918),还是位名著一时的藏书家。其位于浙江瑞安城关柏树巷的藏书楼兼书斋“花信楼”,建于清光绪年间,因“二四番花信”而为楼名,并曾将“花信楼主人”用为笔名。洪氏还是科幻小说家,所作科幻小说《月球游》《电球游》等畅行一时,可谓多才多艺。不过他尤擅戏剧创作,以《警黄钟》《秋海棠》《白桃花》等戏曲作品最负盛誉。其一生主要作品大都是在“花信楼”书斋“滴露研朱”的成果。当一部新传奇剧本《箫鸾配》杀青,乃以“凤凰台”为“斯楼”一曲《凤凰台上忆吹》淋漓尽致地抒发出“滴露研朱”成功之后的神清气爽、心旷神怡之畅快,甚至可以相信其自我感觉要比“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”还畅快得多。

滴露研朱,临池洗砚,写来韵本争传。笑上头夫婿,未渡蓝桥。

除是三生修到,消艳福、能遇神仙。超出那、尘寰欲海,忍利情天。

翩跹。鹤声嘹亮,环佩响月中,想像婵娟。疑素娥仙子,尚在人间。

轻把天机宣泄,遂成就、一段因缘。今宵也,中秋良辰,人月团圆。

——《凤凰台上忆吹箫·箫鸾配传奇后》

只是十分可惜,《箫鸾配》传奇剧迄今未见传本,恐已失传。真若如此,不仅仅中国近代戏曲史上遗失了一部优秀剧本,也实在可惜了“花信楼主”寒来暑往“滴露研朱”的一番心血,足堪谓之千古之憾。

亟当关注古代印章款识的发掘考证辑集

现在,则就由上述赏玩引发的一个随机性的学术问题思考,些微发点似乎枝梢末节的议论——亟当关注古代金石篆刻印文印款的发掘考证辑集。

发端于商周青铜器铭文印章边款,是刻在印章印文之外如顶部、侧面的文字或图案。若细作分别的话,则谓凹下的阴文为“款”、凸出的阳文为“识”,合谓“款识”。隋唐以降,官印逐渐形成附刻边款的定制,篆刻艺术则相沿成习。

一如印章印文尤其是“闲章”印文,多有吉语、祝颂、箴言、诗词佳句、乃至佛像、肖像、动植物图案,乃至诫谏、述志、寓意、纪事、履历、世系等诸般文体文字,亦皆可用为印章款识。而且,历来不乏其例,可说是其例多多。

《中国书画家印鉴款识(套装共2册)》收录上自唐代、下迄现代已故着书画家及收藏家共一千二百二十人的印鉴和款识计的二万三千余件。《中国书画家印鉴款识(套装共2册)》所收印鉴和款识的排列顺序均为印鉴列前,款识列后,顺序编号,自为起止。书中所收书画家、收藏家的印鉴款识,极大多数为直接摄自书画原迹,仅有少数系从各种印鉴及图册物翻拍。凡翻拍录入《中国书画家印鉴款识(套装共2册)》者,均有印鉴款识的释文前标有*形符号。

查检时下一些语文工具书的“滴露硏朱”条目,征引的古人著作书证,多即晚唐高骈杂歌谣辞《步虚词·青溪道士人》词,再即明人的《鸾鎞记·品诗》和《醒世恒言·苏小妹三难新郎》这两例。其实,明代还有个可资为书证征引者,即明代集篆刻家、鉴赏家、收藏家于一身魏植(1552-1635)篆刻《滴露研硃点周易》印文中的“滴露硏朱”。至于此印之款识文字,就更是无从检索矣。

如此这般,未免不是历史文献研究文本的一种令人困惑的缺失与空白。

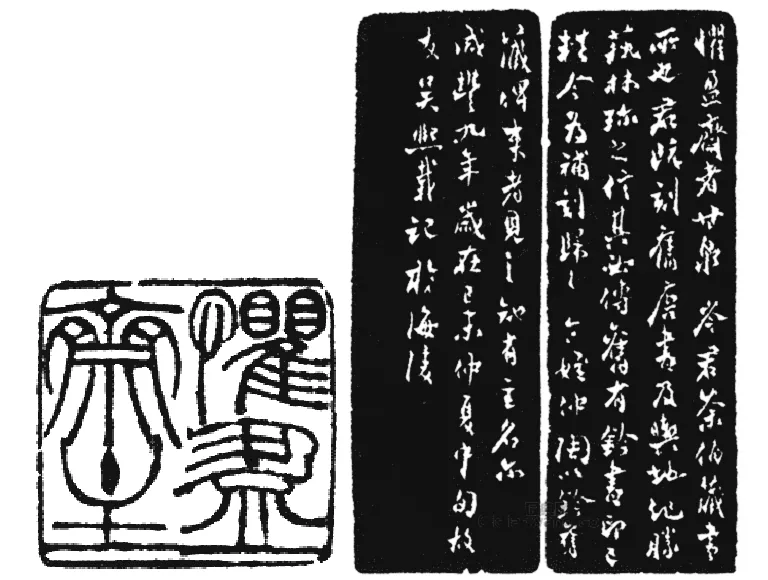

清吴昌硕篆刻《惧盈斋主》印及边款

“惧盈斋主”系清吴昌硕为江浙著名藏书楼“惧盈斋”补刻的一方藏书印。印有两面款识,记述是印之由来原委:“惧盈斋者,甘泉岑君茶伯藏书所也,君既刻《旧唐书》及《舆地纪胜》,艺林珍之,信其必传。旧有钤书印,已轶,今为补刻,归之令侄仲陶,以钤旧藏,俾来者见之,知有主名尔。咸丰九年,岁在己未,仲夏中旬,故友吴熙载记于海陵。”“惧盈斋”曾以校刊宋王象晋《舆地纪胜》等典籍著称于世,篆刻巨匠吴昌硕与江浙著名藏书楼“惧盈斋”岑氏一家两代交往颇多,据吴氏印谱可见,为之治印至少十数方之多。因而,此印此款于篆刻史、藏书史乃至《舆地纪胜》的版本源流史,均不失其特定的历史价值。

清末的福建候补盐大使魏锡曾(?-1882),字稼孙,精于印论,是当时颇具影响力的篆刻鉴赏家,印谱收藏家,是相差30岁的吴让之(1799-1870)与赵之谦(1829-1884)两代独领风韶的篆刻巨匠共同的好友。两位的交集,以及这两大名家印谱的编印,均不乏魏锡曾的主要促成之功。相传,清同治三年(1863),赵之谦将自己的印蜕托魏锡曾带至泰州请吴让之品评,该印边跋云:“息心静气,乃是浑厚。近人能此者,扬州吴熙载一人而已”。吴让之见之甚是感动,在对赵印作出中肯评价的同时,即兴冒酷暑挥汗刻了“鉴古堂”“赵之谦”等四印相赠。赵之谦赠别魏锡曾所刻“钜廘魏氏”,不仅仅是赵、魏友谊的又一印证,其款识更是在向同道知音兼好友阐发、交流自家的印学主张。其边款乃一首诗,诗云:

古印有笔尤有墨,今人但有刀与石。

此意非我无人传,此理舍君谁可言。

君知说法刻不可,我亦刻时心手左。

未见字画先讥弹,责人岂料为己难。

老辈风流忽衰歇,雕虫不为小技绝。

浙皖两宗可数人,丁黄邓蒋巴胡陈(曼生—款文小字原注)。

扬州尚存吴熙载,穷客南中年老大。

我惜赖君有印书,入都更得沈均初。

石交多有嗜痂癖,偏我操刀竟不割。

送君惟有说吾徒,行路难忘钱及朱。

稼孙一笑,弟谦赠别。

赵氏继承邓石如“印从书出”思想而主张以刀为笔、以石作纸的“古印有笔尤有墨,今人但有刀与石”之说,开辟了有清以来篆刻学的新境界,业已成为后世各流派印家的共识和创作理念。

赵之谦刻“钜廘魏氏”及款识

文人雅士,往往喜好藉艺抒怀。“黟山派”篆刻开宗大师,晚清书画篆刻家黄士陵(牧甫)则刻“未伎游食之民”之印以抒发一时心境,并以款识自道身世,堪谓印文之注:“陵少遭寇扰,未尝学问,既壮失怙恃,家贫落魄,无以为衣食计,溷迹市井十余年,旋复失业,湖海飘零,藉兹末伎以糊其口。今老矣,将抱此以终矣。刻是印以志愧焉。丙申夏六月士陵自记。”

凡此种种款识内容所及,或抒怀,或纪事,或明理,皆有所自,无不可入文史,辑之成帙,自当是当世后世可资检视查考之一脉文献。任其散存散在,非但不易检视利用,尚患难免流失,岂不可惜。

黄士陵(牧甫)刻“未伎游食之民”及款识

古来钟鼎金甲文本无不属于珍稀历史文献。查检古陶早期文字、商代甲骨、商周青铜器、周代石鼓(籀文大篆)、春秋战国古玉、石盟书与竹简、铜剑铭文、战国缯帛书、木牍、秦砖汉瓦、权量、诏版、陶器铭文、碑碣与摩崖书法、造像、墓志、写经,等等大都随着考古过程的已随时予以发掘整理,分门别类地辑为专门历史文献辑存备用。其间,唯独历代印章款识一项,尚处于散在不成系统的文献状态,或因仅仅见诸金石而未经整理考证系统地辑为专题文献,罕见有被时下一些辞书征引纳为书证,至为遗憾。问题在于,这是一系颇具历史价值的文献,可谓历史信息资源的一脉富矿。由此看来,随着岁月的流逝,时间的消释磨蚀,举凡金石印文印款文字,亦亟需纳入专门发掘整理辑存的学术视野。

有鉴于此,倡议编著并期待有《历代印章款识集成》《历代印章款识集成汇释》之类著作问世,于古于今于后世,皆功莫大焉!