生态检察:司法框架里的尝试与创新

2018-03-23沈寅飞

沈寅飞

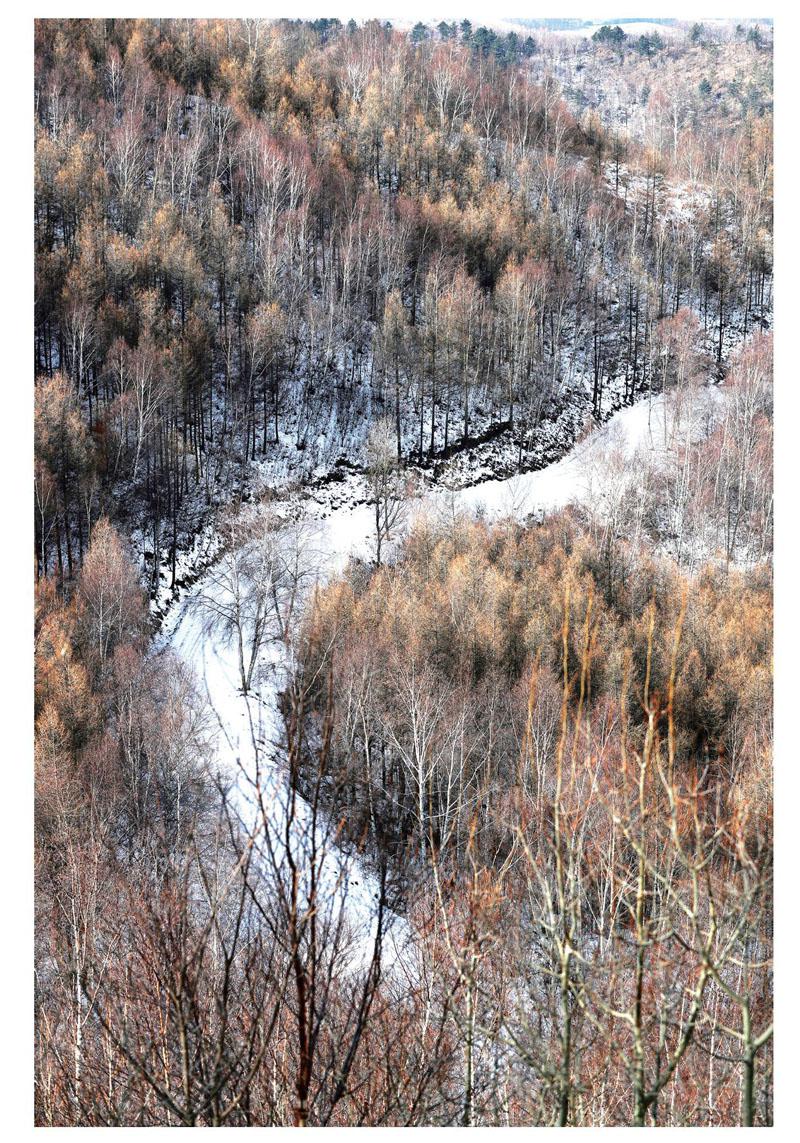

一个派驻检察室在河北塞罕坝林场坚守30余年,多年如一日地履行生态环境司法保护工作,助力塞罕坝林场建设者于2017年12月被授予联合国“地球卫士奖”。

一处深藏在北京郊区的非法建材喷漆加工基地,被北京市检察院第四分院提起民事公益诉讼,成为北京市首例大气污染民事公益诉讼案件。

一块原先垃圾遍地、苍蝇乱飞的场地,在浙江诸暨市检察院的督促下,由当地涉嫌环境污染罪的8家企业自愿出资115万元,经过半年时间建成一座供市民休闲娱乐的生态公园。

……

积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。2017年10月18日,习近平总书记在十九大报告中指出,坚持人与自然和谐共生。必须树立和践行“绿水青山”就是“金山银山”的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。

一直以来,破坏生态环境的案件时有发生,案件的种类形式也推陈出新,而检察机关在保护生态环境方面不断与时俱进,砥砺前行。强化对生态环境的司法保护,已经成为检察机关责无旁贷的政治责任和法律责任。

三种治理手段参与生态保护

“截至2017年6月,试点地区检察机关办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件6527件,督促恢复被污染、破坏耕地、林地、湿地、草原12.9万公顷;督促治理恢复被污染水源面积180余平方公里,督促1700余家违法企业进行整改。”2017年6月30日,最高人民检察院召开发布会上通报了检察机关提起公益诉讼两年試点成果,新闻发言人同时指出,生态环境与资源保护领域成为检察机关提起公益诉讼的重点。

提起环境公益诉讼仅仅是检察机关保护生态环境与资源的一项基本措施。从2014年开始,最高检先后两次部署开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动,2017年1月至2018年12月,最高检确定再次集中力量突出打击这类严重犯罪。“一分部署,九分落实。”最高人民检察院侦查监督厅厅长张志杰用这八个字概括了检察机关在专项立案监督活动中所做出的努力。

与此同时,近些年,检察机关着眼服务生态文明建设,在长期司法实践中逐渐探索形成了一项专门领域检察工作。“生态检察”这个贴切而生动的名词就成为这项工作的概括。然而,记者在搜索相关材料时发现,生态检察并非正式的法律概念和司法专门术语,理论界对此也没有形成统一称谓。

如何定义生态检察?中国政法大学教授王灿发接受记者采访时说,对于生态检察现在确实没有一个完整的定义,但是这种定义并不用太复杂。“生态检察是检察机关依法介入生态保护,通过发挥检察监督职能,保障环境法律法规得以执行和遵守的法律活动。”

“生态检察实际上是检察机关参与生态治理的概括。”西南政法大学教授刘艺接受记者采访时认为,在以往治理生态过程中通常以行政管理手段为主,行政管理手段高效、灵活、成本低,但也存在选择性执法、执法力量不足的问题。在环境污染问题未得到根本遏制的大背景下,国家推动生态环境司法保护制度的发展与完善,在检察机关可以行使环境刑事制裁手段的基础上,再授权检察机关提起环境民事和行政公益诉讼职权。检察机关提起环境民事公益诉讼和行政公益诉讼制度是一项世界创举、人无我有的制度。为了检验这项制度的正当性和适切性,全国人大常委会授权检察机关进行了两年试点。试点工作成效显著,全国人大常委会于2017年6月27日通过修改民事诉讼法、行政诉讼法决议,正式确立该项制度。这也意味着,检察机关可以运用三种治理手段参与生态保护工程,可以预见检察机关在生态环境保护上将发挥更大的作用,因此生态检察的概念也就应运而生。

开展生态检察瓶颈依然存在

据了解,在有序推进生态公益诉讼的同时,各地检察机关开展生态检察工作主要是围绕以下方式:持续严厉打击各类破坏生态环境刑事犯罪。认真履行批捕、起诉职能,坚决依法打击盗伐滥伐林木、非法采矿、非法占用农用地、污染环境等破坏生态环境的多发性刑事犯罪,保持惩治犯罪的高压态势;加强对破坏生态环境案件的诉讼监督。侦监、民行等部门联动,组织开展专项法律监督行动对负有生态环境资源监管职责的环保、水利、国土和林业等部门的行政执法监督,确保生态保护两法的实施达到无缝衔接。

然而,近年来,检察机关不断深入开展生态检察工作,取得成效的同时也遇到了不少的困难。

记者采访中得知,浙江省诸暨市检察院在促成生态公园建成的案例中,办案检察官先后查阅了大量的法律法规和政策性文件,确保不在法律环节出现纰漏,再与环保、公安、法院等多部门多次开展协调沟通形成长效机制。而在生态公园建设中则把监督工作延伸到公园的招标、设计等事项,耗费了办案检察官很多精力。

在另外一个案例中则暴露出机制障碍的一些缺陷。2016年7月,有约4000吨来自上海的生活及建筑垃圾欲在江苏省苏州市太湖西山违规倾倒时被当场抓获,而苏州市锡山区检察院在办理陈某某等人污染环境案中,发现上海相关人员已涉嫌犯罪,但因两地沟通协作机制不畅,难以并案处理,只能将案件线索移送上海方。随后,虽然建立了跨区域环境保护合作机制,但办案检察官却发现,在环保部门和司法机关面前新的障碍又接踵而至。相关鉴定机构较少,鉴定周期长、收费高,一次约为10万元,这与办案时限和经费形成矛盾。

在办理北京市首例大气污染民事公益诉讼案时,办案检察官刘晨霞就坦言:“当时的确面临不小的压力。”对于工厂生产导致的挥发气体造成了多少大气污染、污染到什么程度、修复污染需要多少费用很难确定,最后不得不聘请了专业的鉴定机构来进行鉴定。

目前,我国尚无统一的生态损害程序量化评估标准,也缺少足够的专业生态损害评估机构,难以对大气、水、矿产、土地等生态资源的损失作出科学、准确的认定评估,进而无法确定生态修复的具体费用、具体内容,成为生态修复工作的“瓶颈”问题。

再如某基层检察院的一位检察官告诉记者,他在办理一件有采砂证但严重超期超量采砂案件时,经依法审查,本拟以破坏性采矿罪追究犯罪嫌疑人的刑事责任,有关部门出具的鉴定意见是关系本案能否构罪的关键证据,最终因为鉴定部门认为时间过长难以鉴定,关键证据缺失导致无法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

“证据的收集和认定可能是检察机关开展生态检察工作的一个难题。”王灿发认为,一般的生态环境刑事案件或法律监督案件中的大部分证据是由公安部门或者环保部门来收集的,此类案件证据一般都具有较强的技术性、复杂性和易灭失性等特点,多数是文科出身的检察官在对这类证据进行认识理解时,可能会遇到一定的困难。而环境公益诉讼需要检察官自己来收集证据,这对检察官们来说,就是难上加难了。第二个困难就是法律适用的问题。环境法是一个非常复杂的法律体系,它是一门小而广但极具有科学技术性的学科,它与一般传统的法律原则有很多不同,在这方面检察官因为以前很少接触这方面的法律法规,所以法律适用方面可能也会遇到很多的麻烦。

此外,一些地区在深入生态检察工作中也发现了不少难题,如各地评价尺度不一。当前我国法律、司法解释并没有对生态修复相关内容作出具体规定,各地对生态修复的适用程序及裁判尺度不一,相较不具备生态修复条件或者没有开展生态修复探索地区的被告人而言,一定程度上导致“同案不同判”,甚至让群众产生“花钱买刑”的错误认识。再如参与各方权责不清。公、检、法及相关行政部门对恢复性司法的认识不一,各自职责分工尚不明确,行政执法机关还停留在“制止性罚款”,工作配合度不高,致使生态修复工作受阻。此外,还有生态修复后续工作的监督主体不清,影响最终修复效果等问题存在。

各地开展生态检察特色工作

“我们将认真研究和积极吸纳您的建议,及时向中央和全国人大常委会反映有关情况,争取在本次修改人民检察院组织法的过程中,对包括生态功能检察室在内的派驻检察室设置的相关问题予以明确。”2017年8月10日,刚当选第十三届全国人大代表的山东省淄博市原山林场党委书记孙建博收到了最高人民检察院对其提出的《关于在人民检察院组织法修改中对生态功能检察室设立和职能予以明确的建议》的答复。

由于环保领域的违法行为摸排线索难度大、搜集证据困难,2015年5月,孙建博建议检察机关设立专门从事生态检察工作的机构。让孙建博没想到的是,2015年8月,当地编制部门即批复,同意淄博市博山区检察院设立生态环境检察室。同年12月,经山东省检察院批准备案,山东省首家生态环境检察室正式设立。

“生态环境检察室成立后带来的变化立竿见影,这种基层实践创新应当以法律的形式形成制度,这一成功实践促使我又提出在基层检察院设立生态功能检察室的建议,也更坚定了我继续依靠检察机关保护林业生态的信心。”孙建博说。

记者了解到,针对土壤污染开展专项防治活动。2016年8月,最高人民检察院配合国务院《土壤污染防治行动计划》,在公益诉讼试点地区范围内,开展检察机关参与土壤污染防治专项监督活动,督促负有土壤污染防治监管职责的行政机关依法正确履行职责,严厉打击污染土壤违法行为,共办理诉前程序案件442件,提起诉讼107件。

加强对水资源的保护。江苏、内蒙古、甘肃、云南、湖北等地检察机关开展了“保护长江生态”“保护母亲河——黄河”“保护珠江源生态”“保护南水北调水源生态”等专项监督活动。

加强森林、草原等生态环境保护。内蒙古、陕西检察机关分别开展了“保护北疆生态屏障专项监督活动”“保护秦岭生态环境专项监督活动”。吉林省检察机关开展长白山生态保护专项监督行动,监督纠正长白山区域生态资源保护与开发利用中的行政违法行为145件,督促林业主管部门整改清收林地4万公顷,恢复湿地3.9万公顷。

事实上,各地检察机关因地制宜纷纷开展有所侧重的生态检察工作已经成为一种特色。

“福建生态检察工作在探索中创新、在实践中规范、在服务大局中发展,三次在全国检察会议上作经验介绍,被纳入中央《国家生态文明试验区(福建)实施方案》,并写入最高检2017年工作报告在全国推广。”福建省检察院2018年新年首场新闻发布会中表示,福建首创“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”——“三位一体”的福建生态检察模式,成为福建检察工作的特色和亮点。

“江西检察机关将恢复性司法理念引入生态检察工作,推动建立‘补植复绿等生态修复补偿机制,在依法惩治犯罪的同时,注重恢复被破坏的生态,实现了惩治犯罪与保护生态环境的‘双赢,促进了生态环境领域综合治理。”2017年2月,时任江西省检察院检察长刘铁流在接受媒体采访时表示,全省检察机关坚持将绿色发展理念落实到司法办案全过程,持续强化生态环境司法保护。不断推动生态检察工作可持续发展,打造生态检察“江西品牌”。

生态检察的各项措施归根结底是为了给人民群众提供一个更好的生态环境,正如十三届全国人大代表、河南省政府副省长霍金花所说,“切实保障群众利益,倾听群众的呼声,切实打击环境污染犯罪的力度,为人民群众营造一个绿色、安全的环境。”

监督好环保行政执法的最后一公里

“破坏生态环境容易,而修复生态环境则是一项庞大的工程。如果周圍的生态环境遭到了破坏,我们喝的水、吃的食品都将受到影响。而且还需要投入大量的人力物力和时间成本去修复。”十二届全国人大代表、辽阳市传染病医院院长杨艳接受《方圆》记者采访时认为,加大对生态环境资源的保护力度可能在短期内会对经济发展产生一定影响,但是从长远利益出发,必须从根源上来控制污染损害,检察机关开展公益诉讼等保护环境资源的生态检察工作势在必行。

“我们生活的周边有大大小小各式各类的污染环境行为,一些企业的偷排、漏排等行为可能当时并不明显,但是积少成多,也会造成环境污染,一些污染甚至具备不可逆性。”刘艺指出,这就需要生态环境保护行政执法机关更加严格地进行执法,然而生态环境保护工作中这些部门不能完全监管到所有环境违法行为,确实也存在客观原因。

“企业白天达标排放,晚上偷排;或者说,执法人员来了达标,执法人员走了开始超标。这种‘猫抓耗子式的管理模式导致了执法效率很低,也成为企业违法屡禁不止的原因。”环保部副部长赵英民说。目前全国有1000多万家企业排放污染物,而执法人员只有7万余人,监管难度很大。

“在这种情况下,检察机关一方面可以督促环保部门积极履职,对怠于履职的部门进行法律监督,另一方面则可以通过法律监督过程中的多种手段进行适时有效的监督,督促相关部门完成行政执法的最后一公里,并及时对破坏环境资源的犯罪行为提起诉讼。”刘艺说,破坏生态环境犯罪的标准,以违反国家环境保护法律法规为前提,往往需要行政执法部门确认违法行为和程度后,才能因涉嫌犯罪移送司法机关。健全行政执法与刑事司法有效衔接,成为生态检察工作的重要抓手。

在破坏环境资源犯罪专项立案监督活动中,监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件209件226人,监督侦查机关立案578件。监督生态案件量刑或附加刑适用明显不当、违法降格处理等问题,提出抗诉28件,纠正法院审判活动违法168件次。这是福建省在生态检察工作中深入开展“两法衔接”机制的一张成绩单。他们还联合福建省法院与包括环保、林业、国土、海洋渔业厅等十一家联合会签下发了《福建省建立生态环境资源保护行政执法与刑事司法无缝衔接机制的意见》,这个文件是截至目前,全国省级单位就生态领域两法衔接机制会签部门最多最全的规范性文件。

2017年1月至11月,全国检察机关共建议行政执法机关移送涉嫌破坏环境资源类案件3000余件4000余人,共批捕破坏环境资源犯罪案件6300余件9200余人。2018年1月,最高人民检察院侦查监督厅厅长张志杰做客高检网和正义网访谈时说:“清新的空气、洁净的水体、优美的环境、安全的食品药品,都是人民群众日益增长的美好生活需要,必须严格保护,对此检察机关义不容辞。”

让人民群众在生态检察中有更多获得感

反观生态环境污染的特殊性,检察机关不仅要发挥职能作用依法打击环境污染犯罪,还需要探索创新办理环境污染案件新模式,结合司法办案参与生态环境综合治理,进一步加大对生态环境的司法保护力度。

近年来,各地检察机关将生态检察工作拓展延伸到刑事、民事、行政检察各环节,创新履职方式,推进改革实践,强化法治担当,十二届全国人大代表,河南省信阳市文新茶叶有限责任公司董事长、总经理刘文新代表体会颇深。他曾参加最高检组织的河南团部分全国人大代表到福建专题视察,对一个案件记忆深刻。

2009年初,福建省南靖县检察院受理的刘某失火案,烧毁田螺坑附近山村林地951亩,造成经济损失达4.7万余元。这些损失对于一贫如洗的刘某来说,砸锅卖铁也赔不起。该院发出检察建议,建议让刘某在被烧林地上补种林木,并进行管护成活,以取得从宽处理。该建议得到林业部门及林地和林木所有权人认同。

“如今荒山重披绿装。站在坡顶上一眼望去,绵延群山树竹成海,微风吹来绿波荡漾。”刘文新说,“我要为检察机关点赞。生态检察,功在当代利在千秋。”

与此同时,如何让人民群众在生态检察工作上有更多获得感?各地检察机关也一直在法律的框架内努力开展生态环境司法保护的尝试与创新。

在浙江,恢复性司法的理念被越来越多地用于生态环保的司法实践。为了教育非法捕捞者知错即改,积极修复渔业资源和水域生态环境,检察官们会同渔政执法部门督促非法捕捞者放养鱼苗,偿还“环境债”,达到了保护生态和惩罚犯罪的双重效果。

诸暨市检察院更是创新司法修复方式,在对辖区内8家涉嫌环境污染犯罪的企业快速立案查处的同时,督促8家有意愿补偿的企业分别与环保部门签订《生态环境损害修复协议》,出资115万元损害赔偿金,用于建造公园,以替代性修复的方式弥补对生态环境造成的影响。

“我们不简单机械地套用法律,而是力求将恢复性司法机制用实用活。”诸暨市检察院检察长谢剑接受《方圆》记者采访时说,有些环境污染案件被查办后,犯罪嫌疑人虽然被追究了法律责任,但是涉案资金没有及时追缴,或是资金虽然被追缴,无法通过合适渠道及时有效地用于被污染环境的恢复补救。我们希望通过类似的机制探索,还被污染地一方净土,让当地群众能真正受益。

推动生态检察工作可持续发展

“对于一些企业,可能罚款十万、百万都不会在乎,但是如果对企业负责人采取司法强制措施就有可能事半功倍。检察机关起诉环境污染犯罪既是职责体现,也形成了对环境污染犯罪的巨大威慑力。”王灿发认为,检察机关应该充分发挥这些优势,同时在此基础上依法建立生态检察工作的长效机制。

2016年4月11日,一起特殊的环境污染案件在江苏省徐州市中级法院宣告判决,法院判决鸿顺公司赔偿生态环境修复费用及生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失共计105.82万元。之所以特殊的原因是,这是全国首起检察机关提起环境公益诉讼案件。

2015年7月1日,北京等13个省、市、自治区开展检察机关提起公益诉讼试点,截至去年6月,各试点地区检察机关办理环境公益诉讼案件6527件,占所有公益诉讼案件的比例超过三分之二。2017年7月1日起,新修订的民事诉讼法和行政诉讼法开始实施,修订的内容是确立检察机关提起公益诉讼制度。

2018年3月2日,最高人民检察院召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,通报人民法院审理检察公益诉讼案件和人民检察院开展公益诉讼工作情况。最高人民检察院办公厅主任、新闻办主任兼新闻发言人王松苗表示,检察机关提起公益诉讼是民事诉讼法、行政诉讼法确立的特殊诉讼制度,拓展了检察监督的内涵和外延,是检察机关履行法律监督职能的新方式。

“通过公益诉讼活动的开展,保护了青山绿水,优化了城乡环境,促进了依法行政,为全面推进经济社会发展营造了良好的生态环境、政务环境和法治环境。”十届全国人大代表,重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记李祖伟说。

事实上,一定程度而言,生态检察相较于传统核心的公诉、侦监等检察业务部门还属于较新的工作领域。在加大提起公益诉讼力度的同时,还需要针对人民群众反映强烈的热点生态问题持续开展专项打击、专项监督、专项查办,以实际成效取信于民。而检察机关全方位履行生态环境司法保护职能,应建立健全内外部协调配合机制,形成合力,把生态检察工作推向新高度。

2017年1月,最高检联合环保部、公安部下发了《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》,对于解决“发现线索难、立案监督难、监督处理难”、促进形成打击犯罪合力起到了积极推动作用。针对目前环境资源领域存在的问题,最高检决定于2017年1月至2018年12月繼续开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动,持续发力,回应百姓关切。

据最高检侦监厅负责人介绍说,下一步,要把群众反映强烈的环境、资源等领域的突出问题作为监督重点,下力气抓一批有影响、有震动的案件。资源富集的东北三省要重点针对破坏森林、耕地、矿山、野生动植物资源等行为开展“两个专项”主要监督,保护好白山黑水;经济发达、人口密集的长江流域各省市要重点围绕保护长江水资源开展工作,保护好中华民族的“母亲河”。