中国非金融部门债务高企研究

2018-03-23韩俊宇

韩俊宇

(银行业理财登记托管中心有限公司,北京 100045)

一、中国金融体系的简要历史回顾

当人们想了解事物当前特殊性时,有必要先回顾一下其历史沿革。中国金融体系源于苏联计划经济体制下的单一银行体系。成立于1948年的中国人民银行采取了苏联央行国家银行(当时称“gosbank”)的模式,其主要职能是提供所需支付手段从而实现既定经济计划。为达到此目标,国家银行管理着两个不同的货币流通体系:一个专门管理流通中的现金(称作“现金计划”),另一个专门管理银行转账(称作“信贷计划”)。企业间交易在一般情况下需服从信贷计划,由银行转账完成;国家银行只负责对资金流动进行记账,即从一个企业的账户转移到另一个企业的账户。而企业和政府机关的资金流动需服从现金计划,如使用现金支付其员工的工资;然后,之前发放出去的现金,或通过零售业销售渠道间接地,或以储蓄存款的形式直接流回国家银行系统。

20世纪70年代末的经济管理体制改革开始后,根据职能不同,大一统的国家银行体系在1983年被分拆成以下单位:中国人民银行作为中央银行负责制定货币政策以及监督政策在银行系统内的实施;原属国家银行下分管各经济领域金融业务的部门转变为四家独立实体的商业银行,即专门从事农业领域融资的中国农业银行、工商领域融资的中国工商银行、建设与投资领域的中国建设银行以及外贸领域的中国银行,随后加上中国交通银行。这些银行一直处于中国金融系统的核心;在2010年前后,这五家银行的资产几乎占中国国内银行总资产的一半。五大银行的资本从起初完全属国家所有,随后部分股权向个人股东开放。从20世纪80年代末起,陆续出现了十几家由国家持有少数股权的私人银行以及三家负责支持政府发展战略的政策性银行,即中国农业发展银行、中国进出口银行、中国国家开发银行。围绕着上述金融机构的发展研究,一度在国内外引发了关于如何加强中国银行业金融机构在区域间形成业务多样化和提高自身重要性的讨论。

中国金融市场一直以来的低效以及资产配置选择的匮乏,除了今日银行存款仍然作为中国居民主要的投资手段外,还可归咎于中国国内私人机构投资者的不足。特别是许多银行业仍然是借鉴苏联的计划经济体制。因此,在中国人民银行实施货币政策时,数量约束(也称定量约束)的作用比市场利率(也称定价约束)的作用要大得多。同时,中国人民银行可使用的政策工具范围非常广泛,除了被允许直接控制银行信贷发放的规模和分布,还可直接规定存贷款基准利率*2013年7月,中国人民银行取消了商业银行贷款利率的下限,在2015年10月,取消了存款利率的上限。不过,地方政府继续以人民银行所给予的优惠利率来指导地方商业银行对所辖区域内国有企业的存贷款业务。。因此,中国商业银行的利润在很大程度上受中国人民银行决策的影响。对银行信贷的管制兼顾引导和行政双重属性,其中后者结合了国家统一管控国有企业的职能。国有银行的高层主管全部由国家任命;工作中,这些管理者需按照政府的既定路线行事。

上述做法使得商业银行的贷款决策在很大程度上取决于中央银行(央行)通过行政手段传达的政策意愿和放贷条件,因而所面临的风险不大可能被正确评估和抵消。尽管目前组织形式及管理方式已有明显提升,但中国银行体系的运作在大多数情况下仍然要为国家行政决策承担最终责任。另外,在国家担保的前提下,中国金融系统的融资业务仍然或多或少地带有隐蔽性和行政性。

二、庞大的储蓄压力——储蓄与投资的失衡

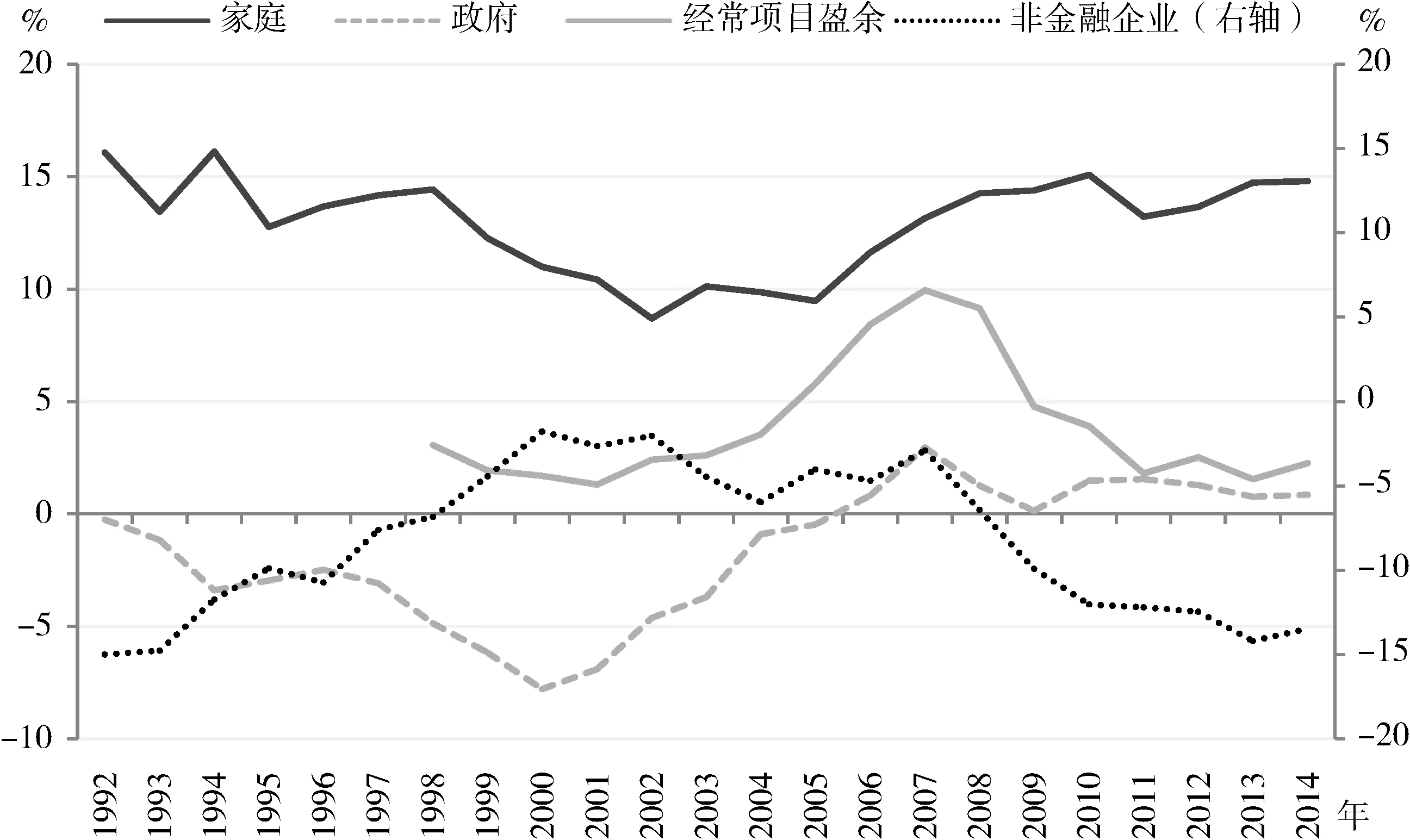

为弄清楚21世纪初以来推动中国金融体系发展的因素,须从中国庞大的储蓄余额入手。在20世纪80年代,中国的储蓄率已接近国内生产总值(GDP)的35%,随后在2005年前后急剧上升,到2008年超过了GDP的50%。这超过15个百分点的增长是由私人部门(居民与非金融企业)和政府部门一同贡献的:其中居民的储蓄率增长了3个百分点,非金融企业的储蓄率增加了近5个百分点,而政府部门的储蓄率增长了超过7个百分点。部分储蓄率增长至少应归功于前些年中国经济的快速增长。一些研究表明,经济增长与储蓄之间存在因果关系。当收入迅速上升,若支出保持稳定或缓慢增加,且在经济增长持续的条件下,储蓄就会上升[1-2](参见图1)。鉴于中国巨大的经济规模,高额储蓄因此受到学术界的关注。中国储蓄占全球总储蓄的份额从20世纪90年代末的5%,上升至2008年的14%,再到2015年接近30%的水平。

资料来源:国际货币基金组织(IMF)。图1 中国的储蓄率与经济增长率:1990—2015年

金融系统内的这种储蓄积累带来一个时常会被忽略的问题。储蓄存款的配置(或投资)权不是完全由储蓄者所决定的,而是由以拥有借款人债权为投资目的的金融机构所决定的。例如,为防止收入增长放缓,金融机构会因此将所持有的储蓄存款用作信贷投资,从而获取对其他机构的债权。对于一个高储蓄率的国家,如何长期保持经济快速增长确实是一个实实在在的挑战,因为国家必须不断地寻找那些愿意支出自己一部分储蓄用作投资的借款人[3]。直到2005年前后,这种挑战以一种原始的方式得到了解决。在商业与金融全球化帮助下,中国能够大规模地增加其贸易顺差以及出口其储蓄“溢出”(或称盈余)。这种“溢出”为世界上其他经济体的投资提供了资金支持,从而对他们形成一种债务。然而,为了维持这种“储蓄出口”的可持续性,中国人民银行不得不干预外汇市场以应对导致人民币持续升值和贸易顺差下滑的各种因素。从2000年初到2006年底,中国人民银行共买入了近1万亿美元的外汇。从本质上讲,这种外汇储备的积累意味着央行资产负债表的负债方规模大幅增加,因为资产方外汇占款的增加会导致负债方基础货币量的被动增加。为了保持国内信贷的平稳发展,中国人民银行冲销了大量由于贸易顺差所带来的外汇占款。从2003年起,人民银行首次向商业银行发行央行票据,随后从2006年起,有规律地调节对商业银行的法定存款准备金率*直到2014年,中国的外汇储备持续上涨,从2006年底的略微超过1万亿美元到2014年中的近4万亿美元。。鉴于所持外汇储备的低收益,中国人民银行需要向商业银行转移其实施外汇冲销的成本。

在21世纪前十年大部分时间里,当中国的储蓄“盈余”被全球金融系统转移到世界其他国家的同时,在国内金融市场内由储蓄盈余所引发的挑战却被掩盖着。然而,由于2008年全球金融危机的爆发与蔓延,这些问题才慢慢地显露了出来。当无法再继续大量出口储蓄盈余,为避免经济增速的下滑,中国国内市场不得不吸收了几乎全部储蓄。一些现成的金融渠道明显不能满足当时的情形,建立各种新式的融资渠道表现出了紧迫性,且在同一时间高度集中体现。在通常情况下,除了对国有工业企业提供银行贷款外,中国政府也对住宅和基础设施投资给予巨大的资金支持。截至2008年末,中国政府通过各种基础设施投资计划推出了大量以刺激国内需求为目的的项目。这些由地方政府所进行的投资导致了私人部门债务的上升[4]。从1994年到2015年,大部分的财政收入(包括全部增值税,其中的60%来自居民)流向了中央政府,因此挤占了地方政府的财政收入[5]。长期以来,中国地方政府是不允许发债的。为了资助本地区投资项目的支出,地方政府创建了大量的融资平台,这些平台拥有国企的地位,并受到地方政府最起码的“隐性”担保。这些融资平台向银行借取资金几乎不成问题,为了更容易地获得贷款,地方政府通常会向银行提供一定价值的抵押品,如土地。面对经常账户盈余的下滑(在2008—2013年间,其占GDP的比重下降了约8个百分点),中国对各相关生产和出口企业的投资实施了支持政策,激发了非金融部门的融资需求(参见图2)。但同时也加重了其负债,从而降低了其融资能力。

资料来源:国际货币基金组织(IMF)。图2 1992—2014年中国各部门的融资能力和需求

上述刺激措施所引发的信贷扩张打破了银行体系的传统框架,即货币当局所实施的审慎规则,包括信贷总量控制,贷存比不得超过75%,较高的法定存款准备金率以及其他相关措施,如不允许贷款的增速高于存款积累的增速。2010—2015年,国内银行资产负债表中的新增贷款,虽然发放对象仍倾向于国有企业,但其份额已不再占总发放额的一半,这有别于2006年以前其份额几乎占全部新增贷款的情况。近些年,作为银行信贷的可能替代渠道,资本市场和债券市场在企业融资方面仍然发挥着相对较小的作用。诚然,截至2015年底债务只占中国GDP的70%,债务主要源于公共部门(包括中央政府,2015年后主要源于地方政府以及政策性银行)所发行的证券,这些证券基本上由商业银行持有。相较于2000年低于2%的水平,这几年企业证券的发放似乎有着显著的增长,到2015年占其融资总额的30%,但发放渠道主要是通过地方政府融资平台以及通过一些依附中央政府或地方政府的大企业。即使当前非国有企业债在迅猛发展,但占全部中国企业债的份额仍低于15%[6]。

三、影子银行的发展

从2008年起,企业融资的一部分增长已通过债券市场和传统银行体系以外的途径来实现;当前者仍处于起步阶段而后者的放贷能力受到很大限制时,影子银行就成为用以吸收当前中国巨额储蓄盈余并因此促成企业部门几乎所有债务产生的“阀门”[4]。影子银行对融资市场的补充显得必不可缺,因为中国储蓄的很大一部分由一些不愿冒风险的机构持有,且传统银行体系所奉行的资产配置方式长期内不太可能改变。新融资渠道的出现,不仅很好地满足了那些比国有企业更喜好风险但难以获得银行贷款的小企业和房地产开发商的融资需求,而且也满足了那些(相较于投资银行存款)愿意投资更高回报率金融产品的高收入人群和企业。另外,影子银行允许金融机构(相对短期储蓄者)可突破传统银行系统的信贷期限限制以进行中长期投资;这些信贷期限限制以往时常会引起投资者资金链时间配置的困难。

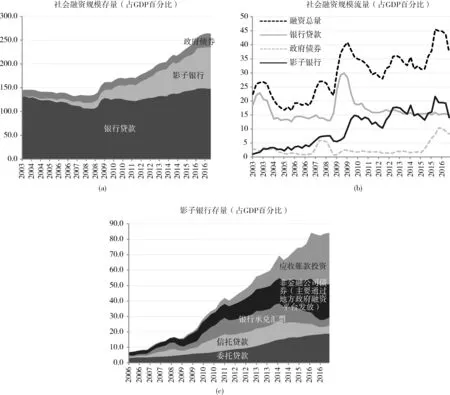

影子银行,作为一种尚在发展中的融资替代系统,在运行上如银行,仅经营少量证券,却承担着愈发巨大的金融风险。首先,根据定义的不同,对于中国影子银行规模的估计有所差异,但也因为传统银行系统与影子银行体系的界限比在表面上所看到的更加模糊不清,在业务操作上交错使得难以区分二者。实际上,传统银行系统是许多由其他替代系统构成的创新融资渠道的基础。根据穆迪2016年的报告,中国非金融部门通过影子银行的融资额在2015年底接近GDP的80%(参见图3)。此外,随着流动性风险的大幅提高,中国影子银行系统占银行业融资渠道资源的比重越来越大。

中国影子银行的业务一般通过以下三种代理机构(或称作操作形式)来完成:

一是信托投资公司(信托贷款),主要向房地产开发项目或处于产能过剩的企业(如钢铁、造船等)提供资金。由于无法吸收存款,信托投资公司必须以高回报率的承诺去吸引投资者。国家允许信托贷款可同时投资货币市场、资本市场和非上市公司资产(如非上市公司的债券和股票等),而商业银行则不允许这样做。在中国目前68家信托投资公司中,90%或多或少由国家直接控股。

二是委托贷款,即通过银行表外业务所发放给第三方的贷款,激活了企业所积累的流动性盈余。类似于国外同行的操作,通过委托贷款业务,中国商业银行可以批准原本积累在企业母公司和子公司间*从2015年起,中央银行不再把这些资金操作纳入到第三方的贷款中,只记录为公司间信贷往来,但这些交易往来实际上增加了实体经济中的信贷量。的储蓄盈余以贷款形式发放给那些难以从传统银行系统获得资金的机构。

三是银行承兑汇票,即由银行担保的公司单据。这种单据具有不可小觑的优势。只要银行不对这种单据进行贴现,银行就无须把这类单据纳入其资产负债表中;不过,承保银行不仅需向相关公司收取交易费用(或称作佣金),也往往要求企业存入等同于单据面值部分金额(有时是50%)的担保金。

资料来源:中国人民银行及作者计算。

图3中国国内融资*在图3存量中,除了信托贷款、委托贷款、未贴现银行承兑汇票和企业债券,影子银行融资还包括地区性中小银行的应收账款投资(主要是贷款,但这些贷款不被纳入其资产负债表中)。

自2008年以来,通过影子银行,中国潜在的储蓄盈余已资助了许多小企业以及作为政府政策支柱项目的公共基础设施建设,从而支撑了国内需求。影子银行规模的快速增长已然引起了学术界的关注。例如,一般理财产品通常只被用做一项少于六个月短期的投资选择,但时常会被投资于长期且流动性差的资产。随着影子银行系统的进一步发展,系统对投资者风险意识的变化表现得愈加敏感和脆弱。政府已意识到这些危险,正不断努力地防止这种风险的爆发。在2014年10月,中央政府禁止地方政府新融资渠道的建立;随后,首次对国家预算法进行了修改,以及批准省一级政府发行地方债券;最后,国家还实施了一项债务互换计划,这不仅是为了降低表外融资平台的流动性风险,而且还是为了降低地方政府的融资成本以及延长其债务期限。另外,在2015年1月,当局实施相关措施以控制向第三方发放信贷的业务发展,尤其是禁止借贷方从事贷款再分配业务,如利用一家银行所发放的贷款去资助另一笔贷款,以及禁止借款方使用所筹集的资金去投资其他金融资产,如证券、理财产品等。

2008年以来,中国影子银行经历着不断变化,以新融资形式去代替旧形式以应对政府监管的革新。“应收账款投资”装扮成风险受掩盖的普通银行信贷;因为相比于后者需要承担100%的资本成本,前者只需承担25%的资本成本,因此所承担的融资成本相对较低。“应收账款投资”的操作没有与法律条款相冲突,而且规模正在迅速增长,在影子银行系统融资中占有越来越重的份额,参见图3(c)。同样地,虽然中国银监会最近加强了对信托业务的监管,但反过来,中国证监会却鼓励由券商或证券/资产管理公司(及其附属机构)所创建的融资平台的发展。这些融资平台往往投资于一些比信托业务风险更高的资产[8]。通过中国电子商务巨头阿里巴巴旗下的余额宝(2013年6月启动),互联网融资平台所投资的基金规模迅猛增长,为论证提供了一个很好的例子:互联网融资平台所吸收的资金会进入一个货币基金,在2014年初,该基金投资回报率达到5.8%,远远高于央行存款基准利率(0.35%)甚至高于一年期存款基准利率(3%)。起初,政府批准这些互联网融资平台的成立和运营是希望它们可以改善中小企业的融资状况,特别是通过股权质押贷款业务的发展。虽然业务规模目前尚小,在2015年底只有千亿美元,但增长迅速。到了2016年初,因相关业务数量不断增长而导致的问题引来了政府的注意和监管。

四、债务高企的隐忧

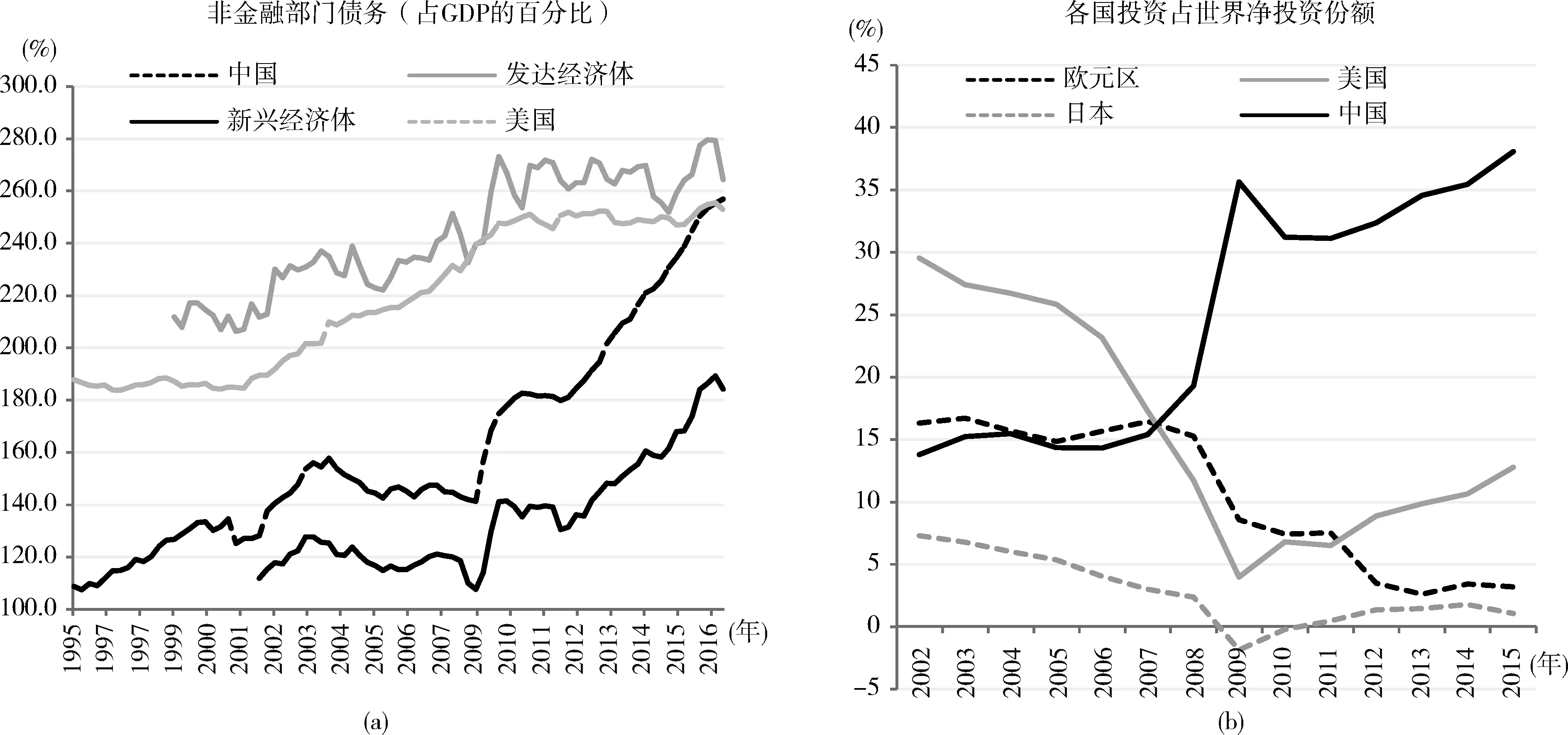

自2008年全球金融危机爆发以来,对中国非金融部门负债率的增长速度以及对影子银行发展的忧虑程度已不分伯仲。在1998—2008年期间,非金融部门负债率接近GDP的150%,而在2015年底超过250%,参见图4(a)。非金融部门负债率当前显著偏高可以媲美美日欧等发达经济体,甚至超过了新加坡的水平。负债率自2008年飞速增长首先可归因于名义GDP增速下滑。在此之前,尽管国内储蓄率很高,但经济的快速增长稳定了私人部门的负债率。经济增长在过去确实伴随着企业融资能力的上升,以及刺激了融资需求,从而负债率变得更高。不过,外部盈余(即贸易顺差)的减少促使名义GDP增速的下滑,从而导致自2008年以来国内债务率比重的上升。正如之前所看到的,外部盈余的减少被公司所需的更大规模融资需求所抵消,参见图2,导致其债务更快的增长。最新的演变同样表现为:私人部门(特别是企业)投资率的上升,参见图4(b),引发更大的借贷流以满足相应的融资需求。至于国有企业效益的日益分化,一方面一些利润率高的企业所赚取的利润远远高于其投资需求,而其他处于亏损的企业只能通过借款来弥补其运营赤字。

中国私人部门债务的持续上涨已转化为金融体系内日益积累的投资。用一个简单的计算*假设非金融部门投资率(投资占GDP的百分比)是恒定的,但事实上投资存量却一直在上升,投资率收敛于以下公式:w=s(1+g)/g,其中,g是名义GDP增长率(假设是常数),s是年投资流量(占GDP的百分比),w是所积累投资占GDP比重(即投资率)。来解释,投资的积累对于一个名义GDP增长率急速下滑经济体债务负担演变的后果。在2003—2008年期间,年投资流量稳定在占GDP的25%,GDP的年名义增速为20%,所积累投资的比重(亦可看做债务率)仍保持在相当稳定的150%。如果在2010—2015年期间,年投资流量达到GDP的35%,而名义GDP增速下降至11%,投资的比重在十年内将达到GDP的300%,那么20年后将稳定在GDP的350%以上。正如所看到的,上述变化与2008年以来在中国所观察的实际情况并非互不相关。

这迅速崛起的私人债务体现了货币当局愿意维持这样一个投资(或债务)增长模式,该模式不断地吸收金融体系内的大量储蓄盈余;诚然,这并不代表政府可以消除对因负债而带来高风险的担忧:信贷的大量且快速发放将不可避免地导致坏账。正如之前看到的,中国金融体系仍然不够健全,且仍受到较大行政因素影响。一位地方官员总是优先地考虑当地的经济发展和社会稳定,而不是金融稳定。然而,如何规避传统银行体系与影子银行所产生的坏账风险至少在目前引起了同样多的关注。按中国官方统计数据显示,银行坏账率在2016年初只有1.75%;另外,国际货币基金组织(IMF)估计,发放给公司的贷款(占国内贷款总额15%)处于风险之中,可能造成的损失占GDP的7%。国家必须应对上述风险:目前所积累债务的一部分是公共债务,由大型国有企业或地方政府的债务所构成。至于银行,国家在很大程度上作为它们的股东。然而,地方政府债务相对较低,中央政府和地方政府负债率处于相近水平。中国政府仍然持有相当大规模的外汇储备。特别是,鉴于仍较高的经济增长前景,中国承担债务的能力远未饱和。面对金融危机的威胁,作为金融体系可持续发展的背后保证人,国家能够较大程度地吸收扶持经济政策所带来的损失。类似于其他大型国有银行,人民银行在货币市场中所发挥的日常作用始终很大,原则上给了自身制止流动性危机蔓延的手段。就算意外发生的风险依然存在,但发生整体金融崩溃的概率似乎很低。

资料来源:国际清算银行(BIS)及作者计算。图4 各国非金融部门债务比重以及占世界净投资份额

五、结论

长此以往,最令人担忧的风险可能是来源于那些通过金融体系进行的低效资金再分配业务。从这个角度来看,创造新的融资渠道,服务于那些融资需求不能够或未能够被很好满足的机构,将成为政府的优先考虑。因此,发展有利于大企业融资的债券市场作用将能够使银行重新把有限的贷款资源发往(尤其是服务行业的)小微企业。然而,日本的经验教训告诫我们需慎用以上措施。20世纪80年代中期的日本债券市场自由化导致了公司债发行的迅速增长。当时,日本企业能够以低融资成本在债券市场筹集资金,以偿还银行贷款。不过,当失去最佳借款人(如信用良好的大企业)后,日本商业银行开始转向小企业,个体工商户和房地产开发商。随后日本银行间竞争愈发激烈,尤其是在当时经济低迷的情况下,银行普遍降低了评估新借款人信用风险的标准,信贷发放标准显著恶化。

中国市场需更好地应对家庭部门拥有房产作为另一种投资产品的愿望需求。目前,中国居民按揭贷款余额仍然相对较低,而且为了减少投机性购房,居民个人首付的额度(一般在房价50%以上)在世界范围内属相对较高。按揭贷款的发展将有助于推动利率市场化进程以更好地调节实体经济,以及有助于减少中央银行的行政指令。最后,中国政府开拓把储蓄盈余输送到其他国家的新渠道,如倡议并创立亚投行以满足有基础设施建设投资需求的国家,这是一种让国内机构负债率缓慢上升的方法;同时合理把储蓄盈余分配到投资领域,这也有助于激发中国增长的潜在动力。这些措施虽非直接,但至少刺激其经济贸易伙伴的经济发展需求,从而反过来拉动中国出口。

[1]BOSWORTH B.Saving and investment in a global economy[M].Washington:Brookings Institution Press,1993.

[2]LOAYZA N,SCHMIDT-HEBBEL K,SERVEN L.What drives private saving across the world?[J].Social Scicnce Electronic Publishing,1999,82(2):165-181.

[3]陈小亮,马晓.“债务—通缩”风险与货币政策财政政策协调[J].经济研究,2016(8):28-42.

[4]黄新建,曾璐.货币政策、政府控制差异与国有企业债务融资[J].金融论坛,2015(7):49-58.

[5]LU Y,SUN T.Local government financing platforms in China:a fortune or misfortune?[Z].IMF Working Papers,2013.

[6]LIN L W,MILHAUPT C J.Bonded to the state:a network perspective on China’s corporate bond market[Z].Social Science Electronic Publishing,2016.

[7]李卉,魏安琪,马莉莉.货币政策、通货膨胀与企业债务融资的实证分析[J].统计与决策,2013(21):167-170.

[8]TAO D,DENG W.China:shadow banking-road to heightened risks[EB/OL].[2017-06-29].https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&source=emfromsendlink&format=PDF&document_id=1010517251&extdocid=1010517251_1_eng_pdf&serialid=VLRQ4TgNxWzk%2FTvHinuua6Xm4ULQYuKKG73B%2FntsRZo%3D.