探讨CT脑灌注与血管造影在急性脑梗死中的应用

2018-03-23袁春兰田卫兵

袁春兰 田卫兵

焦作煤业集团有限责任公司中央医院,河南 焦作 454150

急性脑梗死作为临床常见脑血管疾病之一,具有起病迅速、病情进展快等特点,若未能及时予以有效治疗,可使病情进一步恶化,而早期诊断和准确治疗可提升患者生存质量。目前,临床上对于急性脑梗死主要采取CT诊断,然而早期急性脑梗死患者的病变组织多位于脑干、小脑部位或者梗死病灶不足8 mm,此时CT无法提供有效、准确的诊断结果。近几年来,伴随多层螺旋CT快速发展,CT脑灌注与血管造影检查被广泛用于急性脑梗死诊断中,效果肯定。多层螺旋 CT 灌注成像可以在超急性期甚至“梗死前期”发现脑组织微循环灌注的异常,判断缺血半暗带的有无及范围,对于临床制定有效的治疗方案,改善预后具有重要价值[1-2],“时间就是大脑”的概念正逐渐被“影像就是大脑”所替代[3]。

本研究为进一步确定CT脑灌注与血管造影在急性脑梗死中的临床应用效果,对69例急性脑梗死患者开展CT脑灌注与血管造影检测,报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料69例急性脑梗死患者均为2015-05-2016-06到焦作煤业集团有限责任公司中央医院就诊,均具备偏身运动障碍、意识障碍、语言障碍等急性脑血管疾病表现,且其存在脑功能损伤体征时间>1 h,发病时间<12 h。其中男35例,女34例;年龄45~79(57.5±4.3)岁;发病时间1~9(7.1±0.8)h;排除合并精神病史者、意识障碍者、出血性脑卒中患者、不配合本组诊断者、经CT扫描显示为出血性病变者、脑血管畸形者、凝血机制障碍者、颅内血肿者、严重心肝肾等重要脏器发生器质性病变者、脑肿瘤患者以及发病时间>12 h患者,所有患者均在接受临床诊断前签订了知情同意书。

1.2诊断方法所有患者均接受CT脑灌注与血管造影检测,检查前需摘除患者手机、首饰和义齿等物品,保持仰卧位,自头部开始检测。首先,CT脑灌注检测:使用64层螺旋CT对患者的常规横断面进行扫描检查,取50 mL对比剂碘必乐(30 mg/mL)行静脉注射治疗,其静脉注射速度是5 mL/s,扫描时间需延迟5 s,自基底节平面朝向扫描,扫描参数设定如下:管电流250 mA,电压80 KV,准直器宽1.5 mm,扫描时间50 s,螺距0.24,间隔时间1 s,层距5 mm,扫描层5 mm,覆盖范围5 mm×5 mm,获得40×8的感兴趣层面图像。依据灌注参数图所显示异常范围,选取最大层面病变予以分析评价,并以中线作为镜面对称性的测量病变区域、对侧相应区域脑血流参数。这些灌注参数包括脑血流量(cerebral blood flow,CBF)、脑血容量(cerebral blood volume,CBV)、平均通过时间(mean transit time,MTT)[4]

血管造影检查:从患者主动脉弓开始扫描,直至颅顶,取60 mL造影剂予以静脉注射,其静脉注射速度5 mL/s。扫描参数设定如下:管电压120 KV,层距0.6 mm,管电流100 mA。完成对比剂注射后,仔细观察其充盈度,在其充盈度最高时予以造影扫描,选取最大密度投影、容积进行图像重建,并观察、分析重建图像内管腔狭窄、闭塞程度。

1.3判断标准血流量图的判定标准:(1)轻度下降:血流量图表现为正常的50%~60%以上;(2)中度下降:血流量图表现为正常的20%~50%;(3)重度下降:血流量图表现为正常的20%以下。

1.4观察指标(1)统计所有患者脑部梗死区域、对侧镜像区的血流量与脑血容量水平;(2)统计脑梗死区域、对侧镜像区的对比剂峰值时间与对比剂平均通过时间;(3)分析血管造影图重建结果。

2 结果

2.1患者脑梗死区、对侧镜像区的血流量与脑血容量水平对比所有患者经头颅平扫显示有早期脑梗死征象者41例,无灌注异常区域28例。经CT脑灌注成像检查显示,患者脑梗死区的血流量(42.9±11.3)mL/(100 g·min),脑血容量(2.0±0.7)mL/100 g均明显低于对侧镜像区的(55.6±13.7)mL/(100 g·min),(2.4±0.9)mL/100 g;其中梗死区域对侧镜像区的血流量对比差异均有统计学意义(t=20.513,P<0.01),而脑血容量的对比差异无统计学意义(t=1.953,P>0.05)。

2.2所有患者脑梗死区域、对侧镜像区的对比剂峰值时间与对比剂平均通过时间对比所有患者中脑梗死区的对比剂峰值时间(45.2±10.9)s与对比剂平均通过时间(26.5±2.1)s,均明显长于对侧镜像区(22.6±7.5,3.9±1.4),差异均有统计学意义(P<0.01)。

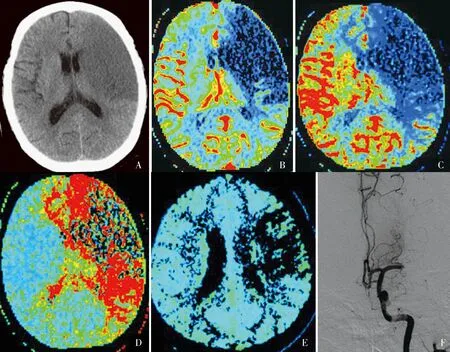

2.3血管造影图重建结果血管造影图重建结果显示,37例患者单侧颈内动脉狭窄,16例患者单侧大脑动脉狭窄(见图1F),11例患者左侧大脑动脉闭塞,5例患者左侧颈内动脉闭塞。

3 讨论

急性脑梗死作为一种脑血管病变,是因脑部动脉血液供应突然中断,导致局部脑组织出现缺氧、缺血性坏死,从而引起的一种脑部病变,以失语、偏瘫等神经功能缺失性障碍为主要临床表现[5]。具有致残率高、病死率高的特点[6],可严重影响患者生活质量与生命安全[7]。总结大量临床经验发现,急性脑梗死患者中约90%脑灌注变化先于形态学改变[8-9]。发病时间窗是溶栓的关键[10],据相关研究显示,最好的治疗时间为3 h内[11],其疗效与安全性较好。因此,早期发现患者脑部灌注异常的趋势,对于预测患者侧支循环血流状态而言意义重大[12]。

急性脑梗死的治疗中,溶栓是唯一被证明有效的治疗方法[13-14],其可快速恢复其脑部血流灌注,减少神经细胞死亡数量,控制患者病情。然而,溶栓前需准确判断其脑部血流动力学状态[15]。当前,CT等影像学鉴别技术是急性脑梗死临床诊断的重要工具,但其漏诊率相对较高,无法准确评估急性脑梗死患者的病情[16]。伴随当代医学诊断技术的发展与医疗装备的更新,CT脑灌注与血管造影技术也被广泛应用于临床。其中,CT脑灌注主要采取对比剂团注、快速扫描技术,并观察其梗死区血流量图、脑血容量图、对比剂峰值时间和对比剂平均通过时间等参数,快速发现患者脑部异常情况(见图1A~E),从而便于医师准确而及时地了解患者脑梗死区血流灌注情况、组织血管化程度[17]。相较于传统CT平扫,64层螺旋CT具有独特的探测器排列方式,具有较高的时间分辨率和空间分辨率,可同时进行多层面的灌注扫描[18-19]。CT血管造影检查法可从患者主动脉弓至颅顶部位进行颅内动脉、颈段图像重建,清晰显示其脑部缺血区域供血动脉狭窄、闭塞情况,便于临床医师明确患者脑部缺血的原因,并据此制定针对性的治疗方案[20]。

脑血容量图、血流量图可明确区分患者脑部缺血性半暗带区域和梗死灶,如患者脑部缺血症状加重,血流量图和脑血容量图可显著下降,而这表示脑组织发生了可逆性性的梗死;血流量图下降,脑血容量图无明显变化,则表示脑组织是缺血性半暗带。据有关资料研究[21]发现,联合应用对比剂平均通过时间与脑血容量图,可准确判定患者缺血性半暗带位置等信息。其中,对比剂平均通过时间对于缺血性病灶的敏感性较高,但其特异性较低,而脑血容量对于脑组织缺血部位敏感性相对较低,而在判定梗死病灶方面的特异性较高。CT脑灌注属于功能性影像,其可结合血流量图、脑血容量图、对比剂平均通过时间、对比剂峰值时间等数据,客观评判急性脑梗死程度与范围。经本组研究发现,CT脑灌注成像提示,血流量、脑血容量下降(见图1B、C),脑部梗死区域的对比峰值时间与对比剂平均通过时间分别是(45.2±10.9)s、(26.5±2.1)s(见图1D、E),而对侧镜像区的对比峰值时间与对比剂平均通过时间分别是(22.6±7.5)s、(3.9±1.4)s,可见本组患者患侧血流量图、对比剂平均通过时间、对比剂峰值时间与其对侧相比较,其差异有统计学意义,而患侧与其对侧脑血容量图对比则差异无统计学意义。CT血管造影可清晰显示患者脑缺血区域的动脉狭窄或闭塞情况,并提供明确的影像学依据。因此,联合运用CT脑灌注和CT血管造影检测法,可早期发现急性脑梗死患者的病变位置、范围,并能预测其半暗带区域,有推广意义。

图1 A:左侧额叶脑梗死;B:脑血容量图;C:脑血流量图;D:对比剂峰值时间图;E:对比剂平均通过时间图;F:DSA示左侧大脑中动脉闭塞

[1] 徐方元 .16 层螺旋 CT 脑灌注成像在急性脑梗死诊断中的应用价值[J].医学影像学杂志,2013,23(8):1 551.

[2] KOENIG M,KLOTZ E,LUKA B,et al.Perfusion CT of the Brain:Diagnostic Approach for Early Detection of Ischemic Stroke[J].Radiology,1998,209(1):85-93.

[3] GONZALEZ R G.Imaging-guided acute ischemicstroke therapy:From "time is brain" to "physiology is brain" [J].AJNR Am J Neuroradiol,2006,27:728-735.

[4] 马春,余聪,赵建农.动态 CT 灌注成像在缺血半暗带评价中的应用[J].国际脑血管病杂志,2007,15(8):591-594.

[5] 徐裕,邓生德,王良炯,等.256层螺旋CT全脑灌注联合CT血管造影在急性脑梗死中的应用[J].现代实用医学,2013,25(6):673-674.

[6] 张彤 .CT 脑灌注与血管造影在急性缺血性脑卒中的临床应用与分析[J].立体定向和功能性神经外科杂志,2014,27(2):91.

[7] 顾生荣,蒋国斌.64排螺旋CT脑灌注成像联合头颈部血管成像技术在急性脑梗死中的应用[J].实用医技杂志,2013,20(9):939-941.

[8] 尤国庆,耿云平,刘蕾,等.颈动脉双源CT血管造影和脑CT动态灌注成像在缺血性脑血管病诊断中的应用[J].中国老年学杂志,2014,34(2).388-389.

[9] 岳中华,颜雷.64层螺旋CT脑灌注联合CT血管造影诊断颈内动脉狭窄或闭塞的应用价值[J].当代医学,2015,21(16):62-63.

[10] 陈娟,白青科,赵振国,等.不同时间窗超急性期脑梗死静脉溶栓后出血转化及凝血标志物的变化的研究[J].中风与神经疾病杂志,2013,30(4):369-370

[11] 魏岗之,柏华 .脑梗死溶栓治疗的临床与基础探索[J].中华神经科杂志,2005,4(12):325.

[12] 魏有东,吕发金,李琦,等.VCTDSA联合CT灌注成像对依达拉奉治疗急性脑梗死的影像学评价[J].中国老年学杂志,2013,33(10):2 242-2 245.

[13] The National Institute of Neurological Disorder and Stroke rt-PA StrokeStudy Group.Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke[J].N Engl J Med,1995,333:1 581-1 587.

[14] The NINDS rt-PA Stroke Study Group.Generalized efficacy of rt-PAfor acute stroke subgroup analysis of the NINDS t-PA stroke trial[J].Stroke,1997,28:2 119-2 125.

[15] 田超,杨天昊,解中福,等.微血管通透性预测老年人急性脑梗死出血性转化的灌注CT研究[J].中华老年医学杂志,2014,33(4):342-345.

[16] 刘祥,赵慧艳.64层螺旋CT脑灌注联合CT血管造影对颈内动脉狭窄或闭塞的诊断价值[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(11):33-34.

[17] 刘晖,石志革,尤年兴.进展性与完全性脑梗死患者CT灌注成像及CT血管造影分析[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(19):31-32.

[18] 赵光明,韩丹.CT 灌注成像原理与技术[J].中国医学影像技术,2003,19(5):636-638.

[19] 章梦薇,高思佳,王忠辉,等.最大斜率法与去卷积算法在 64 层螺旋 CT 脑灌注后处理中的应用比较[J].中国医学影像技术,2009,25(3):505-508.

[20] 顾浩玉,唐日忠,吴玺.CT 灌注成像联合 CT 血管造影在诊断短暂性脑缺血发作中的应用价值[J].中国民族民间医药,2016,25(11):52-53.

[21] 李彬,杨建林,吉六舟,等.多层螺旋CT血管成像及全脑灌注成像在超早期脑梗死前期诊断中的应用价值[J].河北医药,2013,35(10):1 496-1 497.