小儿尿道下裂修复术后不同尿管固定方法的护理对比研究

2018-03-22赵燕晖

赵燕晖

尿道下裂属于我国男性小儿中发生率较高的泌尿生殖系统先天性畸形之一, 而近年来统计数据表明其发生率有明显增加的趋势, 且不同人种中发病率略有差异, 具体原因仍在探索中[1]。小儿尿道下裂临床表现多样, 如果不能及时给予合理有效的治疗, 不仅对患者的性生活和生育能力产生影响,而且会加重患者心理负担, 造成一定程度的心理障碍[2]。小儿尿道下裂以手术治疗为主, 虽然能够取得较好的治疗效果,但影响手术成败的因素众多。术后留置导尿管亦是尿道下裂术后重要的治疗手段, 起支撑尿道及引流尿液、防止术后尿道狭窄及尿液外渗的作用, 为手术成功的重要因素。尿道下裂手术创面较大, 绝大多数需要行阴茎包皮脱套, 保留尿道板术式还需劈开龟头, 术后皮瓣及尿道替代组织在重建尿道中的生长需要较长的时间, 导尿管放置大概需要14 d左右,为预防尿管滑脱及移动, 保证重建尿道稳定生长, 牢固稳妥的尿管固定非常重要。尿道下裂修复术术后尿管固定护理是手术室护理的重要组成部分, 近年来试行改良了一种导尿管固定、尿液引流新颖方法, 通过观察和记录留置尿管期间尿管的牢固性、尿路损伤、尿管牵拉疼痛、逆行感染、漏尿程度、术后并发症、期间患儿情绪变化等发生情况, 对比传统固定方法能提高患儿舒适感及提高就医依从性, 使手术患儿处于接受治疗的最佳身心状态, 从而可进一步完善手术室护理质量。现将结果总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月1日~12月31日本院接诊的60例尿道下裂行尿道成形术且以导尿管作重建尿道支架及引流尿液患儿, 随机分为对照组和试验组, 各30例。对照组年龄1~4岁, 平均年龄(2.5±0.8)岁;试验组年龄1~4岁,平均年龄(2.4±0.9)岁。两组患儿一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 两组手术方式相同, 手术由同一名医师完成, 进行手术前均予肛门塞双氯酚酸钠作术后镇痛, 术后预防性应用抗生素7~10 d, 14 d左右拔除尿管。两组患儿术中放置一次性直头型透明硅胶无菌导尿管作支架引流尿液, 在阴茎龟头处缝扎固定, 术毕用碘伏消毒切口及周围皮肤, 再用酒精纱块去除碘伏液待干, 以保证胶布与皮肤的粘性, 用敷料将阴茎包扎好后。

1.2.1 试验组 透明防水敷贴密闭包裹阴茎及近端尿管,使阴茎伤口及尿道外口呈密闭状态, 再根据阴茎的长短在耻骨上方放置纱块以作承垫, 将阴茎及尿管背贴耻骨上方, 然后在阴茎上方及根部周围放置纱块加压, 再取数张透明防水敷贴紧贴纱块、阴茎及尿管呈密闭状态, 剪一张3 cm×8 cm的粘着性绵布伸缩包带在尿管近端3~4 cm处呈Ω字型固定尿管在腹壁位置, 减缓患儿活动时对尿管的牵拉引起膀胱刺激, 增加患儿舒适感;接着选用一张23 cm×5 cm左右的粘着性绵布伸缩包带裁剪成蝶型, 将阴茎、近端尿管及伤口周围作加压固定, 固定时不能拉扯皮肤, 以自然贴紧为准, 阴囊下方的两翼胶布贴在会阴的皮纹以内为准, 最后准备两张消毒纸尿裤, 把尿管开口直接包入其中一纸尿裤内替代尿袋接尿液, 再用网套将纸尿裤固定在患儿腰腹部, 另一纸尿裤根据患儿是否可自行大便选择穿着。术后根据尿量多少定时更换纸尿裤。

1.2.2 对照组 敷料将阴茎包扎好后, 用胶布将尿管固定在患儿大腿内侧上1/3 处, 并接尿袋引流尿液引流管从大腿下方拉出固定在床边。术后每天更换尿袋。

1.3 观察指标 比较两组患儿术后尿漏、尿管牵拉疼痛、逆行感染发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

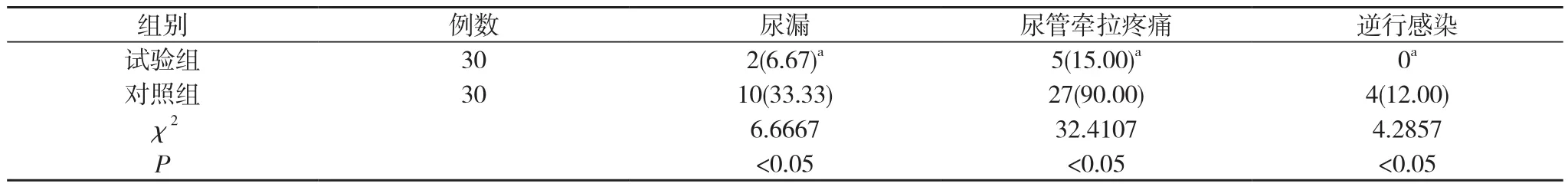

试验组患儿的尿漏、尿管牵拉疼痛、逆行感染的发生率均明显低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组尿漏、尿管牵拉疼痛、逆行感染比较[n(%)]

3 讨论

小儿尿道下裂在我国具有较高的发病率, 以手术治疗为主, 而传统的阴茎包扎及尿管固定方法, 很容易造成阴茎水肿, 而且尿管会受外力作用而发生移位, 为避免重建尿道皮瓣被尿管牵扯移动脱落、坏死, 术后患儿必须接受制动[3-6]。但是小儿活泼好动, 很难做到卧床休息, 同时也会产生不同程度的负面心理, 并容易引发便秘、胃肠功能减退、食欲下降等情况发生, 对患儿身心健康产生影响。通过尿管改良方法固定能减少阴茎血肿、水肿发生记录, 保证重建尿道皮瓣的稳定生长, 促进术后伤口愈合, 有利于患儿早期下床活动,提高患儿舒适性, 减少术后并发症, 提高手术成功率, 有利于护理服务质量的提升[7,8]。本文研究表明试验组患儿的尿漏、尿管牵拉疼痛、逆行感染的发生率分别为6.67%、15.00%、0,均明显低于对照组的33.33%、90.00%、12.00%, 差异具有统计学意义 (χ2=6.6667、32.4107、4.2857,P<0.05)。

综上所述, 小儿尿道下裂修复术后给予尿管改良固定方法, 有助于预防和减少各种并发症的发生, 能够减少患儿痛苦, 提高患儿舒适度, 值得应用和推广。

[1] 朱遵伟, 孟栋良, 张明英, 等 .尿道下裂发生的危险因素研究.南昌大学学报(民学版), 2010, 50(11):16-18.

[2] Kalfa N, Sultan C, Baskin LS.Hypospadias: etiology and current research.Urol Clin North Am, 2010, 37(2):159-166.

[3] 黎柳莲, 李桂珍, 苏小梅, 等 .小儿先天性尿道下裂手术后观察和护理.齐齐哈尔医学院学报, 2011, 32(9):1520-1521.

[4] 李建昌, 柳建军, 许志坚.阴囊纵隔皮瓣在先天性尿道下裂治疗中的应用.实用临床医学, 2012, 13(5):27-29.

[5] Acimi S.Comparative study of two techniques used in distal hypospadias repair:tubularized incised plate (Snodgrass) and tubularized urethral plate (Duplay).Scand J Urol Nephrol, 2011,45(1):68-71.

[6] 高江涛, 景治安, 刘彦军, 等.6F硅胶尿管在尿道下裂修复术后的疗效探讨.中国卫生标准管理, 2015(16):41-42.

[7] 吴素兰, 曾辉.小儿尿道下裂尿道成形术的手术配合和护理.中国美容医学杂志, 2011, 20(s2):19-20.

[8] 周霞, 张雁, 尹丽娟.尿道下裂患儿围手术期留置导尿管的精细化护理.中国实用护理杂志, 2016, 32(34):2670-2672.