个人主观社会地位影响因素分析

——基于Ordered Probit模型的估计

2018-03-21黄雪琴张云矿

黄雪琴 张云矿

(南京财经大学经济学院 江苏南京 210023)

一、问题的提出

(一)理论背景

社会地位是经济学、社会学领域的一个重要概念,是研究社会分层的一个重要的理论工具。社会分层(social stratification)是指社会成员、社会群体因社会资源的占有不同而产生的层化或差异现象,这种差异的一个重要表现就是人们社会地位的差异。社会地位包括财富、权力和声望等多个维度,是对社会成员在社会系统中所处位置的综合衡量指标[1]。某一时期人们社会地位的分布和差异状况可以综合反映该时期社会的分层状况[2],对研究社会公平问题具有重要意义。代际间的社会地位流动情况,可以反映代际之间在职业、收入、财富等方面的长期动态关系,进而反映社会的阶层流动性,对研究代际的公平性问题具有重要意义。

社会地位有三种衡量方法,主观法、客观法和综合法[3],实际应用中主要采用主观法和客观法。主观法是指让被调查对象自我报告他的社会地位,一般会给被调查者一个选择范围,比如让被调查者在1~10之间进行选择,其中1代表社会最底层,10代表社会最顶层,一般只取整数。用主观法测算出来的社会地位即主观社会地位。客观法是依据一些客观的评价标准,根据被调查对象的相关信息进行社会地位测算,用这种方法测算出来的社会地位指数具有客观性,可以综合地反映被调查者实际所处的社会地位。客观法一般利用被调查者的收入、职业、受教育状况、声望等信息来构建模型进行测算。客观法运用的测算方法有多种,比如国际社会经济地位指数(ISEI),这是Blau&Duncan提出的计算公式,主要根据各种职业的群体社会经济特征,以每种职业的平均收入和教育水平乘以相应的权数来计算[4]。用客观法测算出来的社会地位即客观社会地位。

客观社会地位反映人们的实际阶层归属,主观社会地位反映人们对自身所处阶层的主观认知(阶层归属感)[5]。个人在进行主观社会地位评价时,会参照自身的收入、职业、受教育状况等因素,因而主观社会地位会反映客观社会地位;同时,人们还会考虑其他一些因素[6],比如社会环境、个人遭遇、主观感受等因素[7]。因而,两者在信息含量上既有交集又有差异。在信息的丰富程度上,主观社会地位要优于客观社会地位,因为主观社会地位既能在一定程度上反映客观社会地位的情况,又包含了客观社会地位无法考察的因素。这也导致了主观社会地位和客观社会地位可能不一致[7],即人们并没有正确地认知自己所处的阶层这种不一致表现为人们会高估或者低估自身的社会地位,而在我国当前的环境下,低估是比较常见的,即主观社会地位一般低于客观社会地位[8]。这种社会地位的认知错觉会让人们认为社会缺乏公平,个人的努力和所得不对称,这显然会影响人们通过自身努力来提升自身社会地位的积极性,对社会生产力的发展也是不利的。因而,研究个人主观社会地位及其影响因素,对于提升人们的阶层归属感、提高社会的活力都是有价值的。

(二)文献述评

目前对社会地位的研究主要集中在客观社会地位上,对主观社会地位的研究相对欠缺,这主要是由于客观社会地位的研究范式丰富而成熟。因而研究主观社会地位,也是为了弥补理论的欠缺。

已有研究主观社会地位的文献可以分为三类。(1)研究影响主观社会地位的因素。吴琼(2014)研究了主观社会地位评价标准的群体差异,她利用锚定法分析影响主观社会地位评价标准的因素,得出教育程度收入、性别、户口性质等都会影响个人主观社会地位的评价标准[9]。于铁山(2015)基于CLDS数据,采用OLS的方法对主观社会地位的影响因素进行分析,将主观社会地位当作连续变量处理,但是主观社会地位是一个只取整数的离散变量,因而文章存在局限性[8]。刘妍良(2001)利用中国综合社会调查数据(CGSS),考察性别对青年群体主观社会地位评价的影响,得出女性相较于男性具有一定程度的内在优越感[10]。(2)研究主观社会地位的基本事实和分布特征。相关的文献主要集中在研究人们社会地位的差异和分层,分析社会阶层的分布与社会的公平性[11-13]。(3)将主观社会地位作为工具进行相关的一些研究。阳义南(2015利用父代和子代主观社会地位的关联性来研究我国社会的代际流动性,并分析了父代对子代社会地位的影响机制,发现我国整体上的社会流动性是在上升的[2]。张明等(2016)借助主观社会地位研究高等教育是否能够打破阶层的固化问题,发现高等教育对社会阶层流动性的提升并不明显[14]。

我们通过梳理文献发现,学者们一般将主观社会地位作为工具来进行相关的研究,而很少研究影响主观社会地位的因素,这是理论上的缺失。本文的目的就是研究影响主观社会地位的因素。由于主观社会地位是一个只取整数的有序离散变量,相较于以往的研究,本文采取更适合研究有序离散变量的Ordered Probit模型来进行相关的分析。本文首先选取影响主观社会地位的潜在因素,并对这些变量进行统计性分析,然后利用Ordered Probit模型识别影响因素,最后分析这些影响因素对主观社会地位的边际效应,并进行经济意义上的解读。

二、数据与相关变量说明

(一)数据说明

本文使用来自中山大学社会科学调查中心的“中国劳动力动态调查”(CLDS)2014年的全国抽样调查数据。该项目样本覆盖全国除港澳台、西藏和海南之外的29个省市,调查对象为样本家庭中年龄为15~64岁的全部劳动力,并分别在个体、家庭和社区的三个层次上收集数据。本文主要关注个人层面的问题,所以采用的是CLDS(2014)个体数据库。该数据库共有23594个个体样本。

(二)主要变量说明

基于以往人们的研究和数据的可得性,本文选择了以下一些变量作为主要研究内容。

首先是被解释变量——主观社会地位,它是一个1—10的离散变量,由被访者自己进行评判、选择,其中1代表社会最底层,10代表社会最顶层,选择并没有对错,主要是反映被访者的社会地位认同感。

解释变量的选择是依据以往学者的相关研究,从调查问卷中选取的,分为四类。

(1)客观因素,包括人力资本因素和收入[2]。主观社会地位是被访者对自己客观社会地位的主观评价,个人在进行主观社会地位评价时,会参照自身的收入、受教育状况等客观因素,因此本文将那些衡量客观社会地位的因素加入到模型中。依据国际社会经济地位指数(ISEI)的构建方式,本文选取人力资本因素和收入作为客观因素。其中,人力资本用被访者的受教育年限和是否创业(老板、个体户和自由职业者,是=1,否=0)来衡量;收入用被访者上一年总的收入来衡量,在实证模型中,借鉴其他学者的做法,我们对收入作取对数处理,以降低收入的过大差距对估计结果稳健性的影响。

(2)主观因素,包括公平感和自由感。人们对自身社会地位的评价会受到个人情感和境遇的影响,因此主观社会地位与个人的主观感受密切相关。根据相关研究,我们选取公平感和自由感来作为主观因素。其中公平感(选项为1—5,数值越高代表公平感越强烈)是个人对社会公平的主观认知,即个人的努力和结果之间是否匹配,强烈的不公平感一般会让人低估自己的社会地位[8];自由感(生活自由度,选项为1—10,数值越大选择权越大)用来衡量被访者是否有能力选择自己想要的生活方式,自由感越强烈越倾向于选择更高的社会地位。

(3)社会环境因素,包括朋友数量和社区关系。被访者在进行自身社会地位评价的时候,很自然地会受到身边人的影响,因为社会地位本身就是对比产生的。朋友数量又细分为关系密切的朋友数量和愿意借钱(以5000元为标准)给自己的朋友数量,这两个变量分别反映了被访者的人际关系状况和人际关系所带来的金融约束状况,因为社会关系也是一种融资的渠道,这个渠道的通畅性会影响个人对社会地位的主观认同;社区关系变量(选项1—5,数值越高代表与邻里的熟悉度越高)主要衡量被访者对社区居民的熟悉程度。

(4)政治因素,包括党员身份和是否参与选举。党员(是=1,否=0)的政治身份对个人的主观社会地位评价是有影响的[15];是否参与选举(参加村/居委会或人大选举,是=1,否=0)反映被访者的政治参与热情,而政治参与能够提升个人的主人翁意识,从而影响个人对自身社会地位的评价。

为了减少遗漏变量误差,参照其他学者的计量模型,我们在模型中加入了一些控制变量。包括被访者的性别(男=1,女 =0)、年龄、户籍(非农 =1,农业 =0)、是否流动人口(是 =1,非 =0)、宗教信仰(有 =1,无 =0)和14岁时家庭社会地位。其中,14岁时家庭社会地位这个变量也是由被调查者主观评价的,是让被调查者回忆在自己14岁时家庭所处的社会地位,加入这个变量是为了考察我国社会阶层的代际流动性问题,这在后面的实证部分会具体分析。

(三)变量描述性统计分析

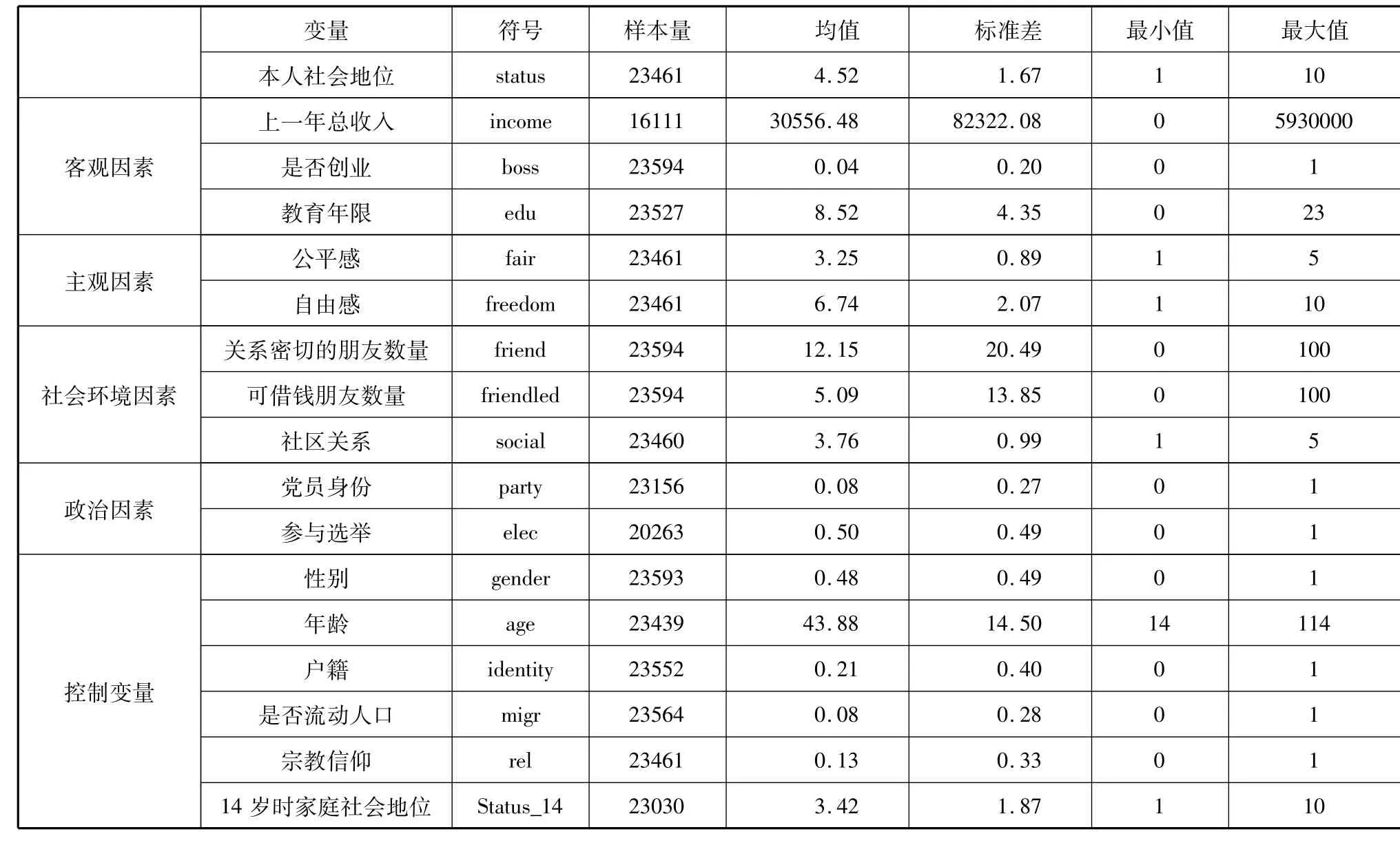

表1是相关变量的描述性统计结果。个人自评主观社会地位的均值是4.52,其中,自评1~3(社会底层)的占25.13%,4~6(社会中层)的占65.59%,7~10(社会顶层)的占9.28%。而14岁时家庭社会地位(父代社会地位)的均值是3.42,其中,自评1~3(社会底层)的占55.36%,4~6(社会中层)的占38.88%7~10(社会顶层)的占5.76%。总体上来看,父代社会呈现明显的“金字塔形社会结构”,社会底层占大多数,中间阶层和社会顶层占比较少数;而子代社会(当前社会)处于由“金字塔形社会”向“橄榄型社会”的过渡阶段,中间阶层占绝大部分,底层仍然有较大的比重,这也说明当前我国社会仍然存在分层现象。

表1 变量描述性统计结果

为了进一步考察社会地位的代际变动规律,我们将主观社会地位分为五级,即1级(社会地位=1、2)、级(社会地位=3、4)等等,依次类推。表2是社会地位的代际流动表,反映被访者14岁时家庭社会地位和当前社会地位的关系情况。父代和子代社会地位的关系有三种,子代社会地位高于父代(向上流动)、子代社会地位等于父代(不流动或阶层固化)和子代社会地位低于父代(向下流动),这三种关系分别对应表2的对角线上方、对角线区域和对角线下方。从表2可以看出,(1)中间社会地位的流动率较低(不流动率为60.51%),而两端社会地位的流动率较高,社会整体的不流动率是34.34%。可以看出,阶层固化主要出现在中产阶级阶层,而不是出现在社会底层和顶层,即没有出现严重的贫富两极分化现象(富者越富,贫者越贫),我国的阶层固化问题并不是十分严重。(2)社会地位的流动主要发生在中下层,而且以向上流动为主社会具有一定的活力。(3)我国的社会地位流动以短距离流动为主,主要是流向附近的社会层级。结合第二点可以看出,我国的中产阶级队伍在不断壮大。

表2 社会地位代际流动表

三、实证结果

(一)回归结果分析

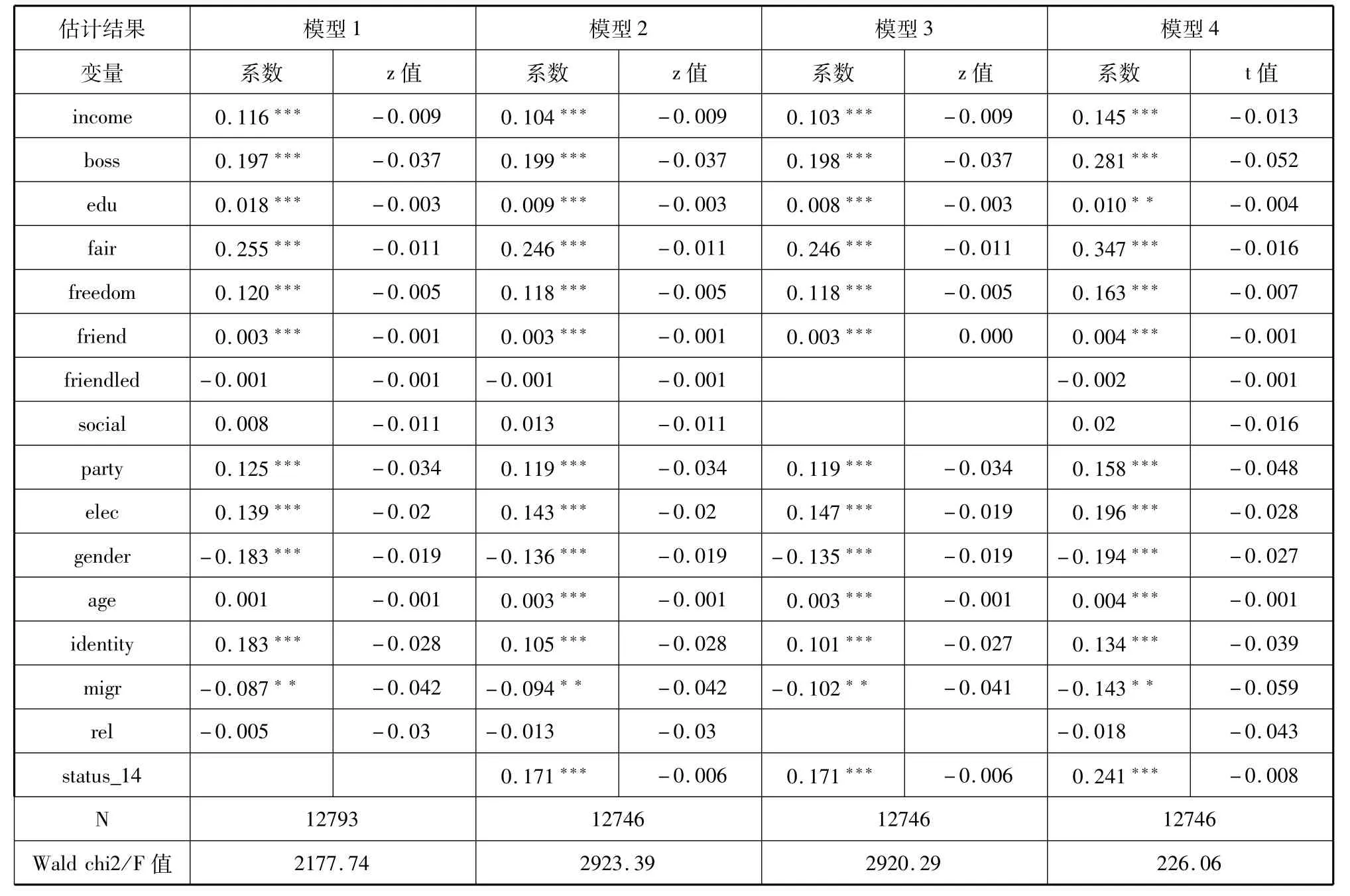

本文的数据来源是CLDS(2014)个体数据库,共有23594个样本,在排除缺失数据后,纳入本次分析的有效样本为12746个。我们使用最大似然法(MLE)来估计Ordered Probit模型,并采用了异方差稳健标准误来进行相关的统计推断。建模策略采用的是“由大到小”(general to specific),即先将所有相关变量都包含进模型,经过统计检验后将不显著的变量剔除,这种做法可以在一定程度上避免出现遗漏变量误差。同时,为了检验Ordered Probit回归结果的稳健性,我们估计了线性回归模型,并将两者的结果进行对比。回归结果见表3,其中模型1—模型3是Ordered Probit回归,模型4是为了对比而进行的线性OLS回归。

表3 主观社会地位的所有回归结果

模型1中,没有包含14岁时家庭社会地位这个变量,而模型2中包含了所有的解释变量,这样做是为了检验社会地位的代际流动性。根据以往的研究,社会地位一般具有代际的传递性,而它的传递是通过一系列的中介变量[16]进行的,比如人力资本因素、教育等。一般社会地位高的家庭,拥有更高的收入、受教育水平和其他一些先赋性的优势,所以子代更有可能具有更高的社会地位。由于我们研究的是主观社会地位,1岁时家庭社会地位对当前主观社会地位的影响就会存在两种机制。第一,通过客观中介变量的传递机制主观社会地位的传递机制会反映客观社会地位的传递机制,而客观社会地位的传递是通过父代的先赋性因素作用于子代的客观中介变量(教育、收入、职业选择等),进而影响子代的社会地位,这就是通过客观中介变量的传递机制。第二,其他作用机制,比如主观作用机制和其他不可观测的作用机制。由于两种社会地位都是由被访者主观评价得到的,二者之间就会受到相同主观因素和其他不可观测因素的影响。

社会地位的代际流动性存在两种可能性。第一,社会地位的代际流动性很差。父代社会地位可以在很大程度上决定子代当前的社会地位,具体就是父代的一些先赋性因素会通过决定那些客观中介变量(收入教育、创业、户籍等)进而决定子代的社会地位。这表现在我们研究的主观社会地位传递中,即通过客观中介的传递机制占主导,而其他传递机制是次要的,因为主观社会地位传递会反映客观社会地位的传递。表现在模型中,即模型2中14岁时家庭社会地位变量不显著,因为14岁时家庭社会地位这个变量的主要信息已经传递到那些客观中介变量中了,其本身就会显得多余。而且,这种变量间高度的信息重合还会引起多重共线性问题,导致模型1和模型2系数估计值差异非常大。第二,社会地位具有代际流动性,社会并没有固化此时,父代的社会地位并不能决定子代的社会地位,而仅仅是子代社会地位的潜在影响因素。这样,父代的一些先赋性因素仍然会通过那些中介变量影响子代的社会地位,但并不会决定那些中介变量,即这些中介变量更多地是由其他因素,特别是个人自致因素决定。表现在主观社会地位的传递中,即客观中介作用机制仍然存在,但不是主导因素,其他作用机制的重要性得到提升。表现在模型中,即模型2中的14岁时家庭社会地位变量显著,而那些中介变量的系数会和模型1有差异,因为14岁时家庭社会地位变量和那些中介变量所包含的信息虽有关联但信息重合度不高。

由表3可以看出,模型2中的14岁时家庭社会地位变量显著,其他变量的显著性并没有变化,具有中介性质的变量系数估计值有所变动,其他变量的系数估计值变动非常小,实证结果更加符合社会地位具有代际流动性的情况。

模型1没有包含14岁时家庭社会地位变量,因而它是作为遗漏变量进入随机误差项,而它和具有中介性质变量的关系又导致模型1中变量系数估计的偏误(相较于模型2),偏误的方向和大小取决于它和这些变量的关系(正相关,偏大;负相关,偏小。相关程度越大,偏误越大)。相较于模型1,模型2加入14岁时家庭社会地位后,收入、教育和户籍变量的系数估计值变小,其中收入系数由0.116变为0.104,教育系数由0.018变为0.009,户籍系数由0.183变为0.105,教育和户籍的系数变动比较大;而创业变量的系数估计值几乎没有变化,其系数由0.197变为0.199。这说明,父代的先赋优势主要是通过提升子代的收入、教育和户籍等因素来提升子代的社会地位;通过教育和户籍的社会地位传递强度要高于通过收入;而子代的创业倾向与父代关联不大,更多地是由个人自致因素决定。总体而言,个人通过后天的努力是可以提升社会地位的,社会阶层并没有固化。

模型2包含了所有的解释变量,其中可借钱朋友数量、社区关系和宗教信仰的系数估计值不显著。模型4所进行的OLS回归是为了检验Ordered Probit模型的稳健性,由回归结果可以看出,模型4和模型2中各解释变量的显著性水平完全一致,因而模型2的回归结果是稳健的。依据“由大到小”的建模策略,我们将模型2中不显著的变量剔除,并确定模型3为最终的模型。对于Ordered Probit模型,我们主要关注变量的边际效应而不是回归系数,因而接下来将详细分析模型3中各变量的边际效应情况。

(二)边际效应分析

1.边际效应图形分析

对于本文研究的主观社会地位,变量的边际效应是该变量对被访者选择某一分值社会地位概率的影响由于主观社会地位是一个有序离散型的变量,取值为1—10,对应于每一个分值的社会地位选项,各变量都会存在不同的边际效应值。为了更加直观地分析各变量的边际效应及其随社会地位取值变动的情况,我们将其绘制成图形,见图1。

图1 各变量边际效应及其随主观社会地位变动趋势图

从各变量边际效应随社会地位变动的模式看,可以将影响因素分为三类。第一类,性别和是否流动人口。这两个变量都是虚拟变量,取值为1时,会提高个人选择低分段社会地位的概率,而降低选择高分段社会地位的概率。第二类,上一年总收入、是否创业、公平感、自由感、是否参与选举和14岁时家庭社会地位,这些变量的提升(或取1)都会降低个人选择低分段社会地位的概率而提高选择高分段社会地位的概率。第三类,教育年限、朋友数量、党员身份、年龄和户籍,这些变量对主观社会地位的影响在方向上和第二类变量一致,但影响程度非常缓和,在图形上,边际效应线几乎和横坐标线持平。

此外,由图1可以看出,各变量边际效应的变动存在明显的拐点。第一个拐点出现在3处;第二个拐点出现在6处。而且,各变量边际效应的符号在5处发生变化,5之前和之后的边际效应符号相反。

2.边际效应数值分析

由图1分析可知,各变量边际效应的拐点在3和6处,3和6又分别代表社会的中下层和中上层,而且被访者选择3和6的占比也是非常高的,因此,本文主要在3和6处分析各变量的边际效应。具体边际效应的数值及统计检验见表4。

表4 变量的边际效应计算结果

续表4

首先分析客观因素。(1)收入提升会降低个人选择1~4社会地位的概率,提升选择5~10社会地位的概率。由于模型中收入取了对数,收入边际效应的解读类似于半对数模型。以3和6为例,收入每提升1%,个人选择3的概率会下降1.014%,而选择6的概率会提升1.213%。(2)创业的人相较于未创业的人倾向于选择更高的社会地位,选择3的概率会下降1.957%,选择6的概率会上升2.341%。(3)受教育年限的增加会让个人更加倾向于选择更高的社会地位,教育年限增加一年,个人选择3的概率会下降0.084%选择6的概率会上升0.1%。

主观因素方面。(1)公平感每提升一个等级,个人选择3的概率会下降2.435%,选择6的概率会上升2.913%。公平感是个人对社会公平、公正的主观感受,感觉社会公正的人,一般会对自己的社会地位形成比较正确的认知;相反,感觉社会不公的人,一般会低估自己的社会地位。(2)自由感每提升一个等级,个人选择3的概率会下降1.163%,选择6的概率会上升1.391%。提升生活自由度是人们追求更高社会地位的一个方面,因而,更高的自由度会提升个人选择高社会地位的概率。

社会环境因素方面。模型最初选取关系密切的朋友数量、可借钱朋友数量和社区关系这三个社会环境因素变量,但可借钱朋友数量和社区关系回归不显著,因此最终进入边际效应分析的只有关系密切的朋友数量。个人在进行主观社会地位评价时,会选择一定的参考系,不仅会参照整个社会的大环境,还会参照身边的人,特别是那些自己熟悉的人。现代社会邻里关系的淡化,让社区关系很难左右个人的主观社会地位评价,人们更多地选取关系密切的朋友作为参照系,而不管其是否愿意借钱给自己。关系密切的朋友数量每增加一个,个人选择3的概率会下降0.027%,选择6的概率会上升0.033%。

政治因素方面。(1)党员身份对个人主观社会地位评价具有正面的影响。相较于非党员,党员选择的概率会下降1.18%,选择6的概率会上升1.411%。(2)参加选举会使个人选择3的概率下降1.45%,选择6的概率上升1.735%。这说明政治参与会提升个人的社会认同感,使他们认识到自己对于社会的价值进而提高他们的社会地位认同感。

控制变量方面。(1)性别变量的回归结果显示,男性相较于女性自评社会地位更低,男性选择3的概率比女性高1.332%,而选择6的概率低1.594%,这和阳义南等人(2015)的结论一致。这个差距可能是因为男性一般比女性背负更多的经济压力,因而在社会地位归属感上比女性要差[2]。(2)随着年龄的增加,人们的主观社会地位也是在提升的。年龄增加一岁,选择3的概率会下降0.028%,选择6的概率会上升0.034%。这反映了主观社会地位的提升是一个时间积累的过程。(3)我国特殊的户籍政策使得城市居民和农村居民的社会经济地位存在差距。相较于农村居民,城市居民选择3的概率要低0.997%,选择6的概率要高1.192%。这是中国城乡发展不平衡在主观社会地位上的体现[17-18]。(4)流动人口相较于非流动人口主观社会地位更低。流动人口选择3的概率要高1.011%,选择6的概率要低1.209%。以往研究表明,流动人口的社会融合度是偏低的[19],他们享受的福利、待遇和当地人也是有差异的,这也导致了他们对自身社会地位的认同感不足。(5)14岁时家庭社会地位每提升一个等级,个人选择3的概率会下降1.687%,选择6的概率会上升2.018%。可以看出,父代的先赋性优势对提升子代的社会地位是有帮助的。

综合以上对边际效应的分析,我们发现客观因素和主观因素在影响个人主观社会地位的程度上比较接近,这说明主观社会地位既反映客观社会地位,又受到个人主观因素的影响。其他因素方面,社会环境因素的影响程度非常小,这说明人们在评价自身社会地位时,虽然参照了身边的社会环境,但更多地是从自身角度来评价。政治参与会显著提升个人社会地位认同感,因此提升公民的政治参与意识不仅是建设法治社会的基本要求,也会提升公民的主人翁意识与社会地位认同感。控制变量方面,除了年龄对主观社会地位的影响较小之外,其他变量的影响程度和主、客观因素的影响程度类似。

四、结论

本文利用CLDS(2014)数据库,结合Ordered Probit模型来研究个人主观社会地位及其影响因素。相较于已有的研究,本文借鉴了既有研究的指标选取方法,并进行了更加细致的分类,而且在实证模型选择上,选取了更加适合有序离散变量的Ordered Probit模型来作为实证模型,因此得出的结论更加可信。

本文研究得出如下结论。(1)在分析个人主观社会地位的分布特征时,发现个人主观社会地位的均值是4.52,选择1~3(社会底层)的占25.13%,选择4~6(社会中层)的占65.59%,选择7~10(社会顶层)的占9.28%,社会结构处于由“金字塔形社会”向“橄榄型社会”的过渡阶段。为了详细研究个人主观社会地位的变动规律,结合14岁时家庭社会地位,本文绘制了社会地位代际流动表,结果表明,我国社会整体的不流动率是34.34%,而不流动主要发生在中间阶层,社会整体上具有一定的活力。(2)利用Ordered Probit模型来识别和分析影响个人主观社会地位的因素,结果表明客观因素和主观因素在影响个人主观社会地位的程度上比较接近,并远大于社会环境因素的影响程度;政治参与会显著提升个人社会地位认同感;控制变量方面,除了年龄对个人主观社会地位的影响较小之外,其他变量的影响程度和主、客观因素的影响程度类似。(3)为了更深入地分析各变量对个人主观社会地位的影响机制,本文利用14岁时家庭社会地位构造两个对比模型,发现父代的先赋优势通过提升子代的收入、教育和户籍等因素来提升子代的主观社会地位,而子代的创业倾向与父代关联不大,更多地是由个人自致因素决定。同时我们也证实了社会具有流动性,个人通过后天的努力是可以提升社会地位的,社会并没有固化。

客观社会地位反映个人实际社会经济地位情况,而主观社会地位反映人们对自己所处阶层的认知状况。主观社会地位会反映客观社会地位,同时也会受到主观因素、社会环境因素等影响,因而二者是有差异的,而这种差异一般表现为主观社会地位低于客观社会地位。偏低的主观社会地位表明人们的阶层归属感偏弱,让人们觉得社会缺乏公平、社会阶层差距过大,这会影响人们通过努力来提升社会地位的积极性。结合本文的研究结论,为了提升人们的主观社会地位,增强人们的阶层归属感,本文提出以下建议:完善收入分配体系,保障社会的公正;改善教育环境,加大教育投资,推进教育均衡发展;提高人们的政治参与度,推进社会主义法制建设,让人们更好地行使当家作主的权利;改革户籍制度,取消由于户籍差异所带来的权益的差异,这也是推进城镇化建设的必然要求;切实保障以农民工为代表的流动人口的权益,完善相关政策法规,提升流动人口的社会融入感,进而提升他们的阶层归属感。

[1] 马克斯·韦伯.经济与社会[M].上海:上海人民出版社,2010.

[2] 阳义南,连玉君.中国社会代际流动性的动态解析——CGSS与CLDS混合横截面数据的经验证据[J].管理世界,2015(4):79-91.

[3] DURUBELLAT M,KIEFFER A.Objective/subjective:The two facets of social mobility[J].Sociologie du travail,2008,50(4):e1-e18.

[4] BLAU,Peter M.DUNCAN,OTISDudley.The American occupational structure[J].American journal of sociology,1967,33(2):296.

[5] 张翼.中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS调查数据的分析[J].中国特色社会主义研究,2011(3):65-74.

[6] KLUEGEL J R,STARNES C E.Subjective class identification:a multiple indicator approach[J].American sociological review,1977,42(4)599-611.

[7] 刘晗.社会比较与主观地位认同:以广州市为例[J].社会发展研究,2015(3):51-67+243.

[8] 于铁山.个人主观社会地位的社会影响因素——基于CLDS(2012)数据的实证研究[J].人口与社会,2015(1):89-97.

[9] 吴琼.主观社会地位评价标准的群体差异[J].人口与发展,2014(6):63-70.

[10] 刘妍良.当代青年群体主观社会地位性别差异研究——基于中国综合社会调查(CGSS)2010版数据[J].中国青年研究,2016(4):77 82.

[11] 刘欣.转型期中国大陆城市居民的阶层意识[J].社会学研究,2001(3):8-17.

[12] 刘精明,李路路.阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究[J].社会学研究,200(3):52-81+243.

[13] 胡荣,叶丽玉.主观社会经济地位与城市居民的阶层认同[J].黑龙江社会科学,2014(5):90-96.

[14] 张明,张学敏,涂先进.高等教育能打破社会阶层固化吗?——基于有序probit半参数估计及夏普里值分解的实证分析[J].财经研究2016(8):15-26.

[15] APPLETON S,SONG L.Life satisfaction in urban China:components and determinants[J].World development,2008,36(11):2325-2340.

[16] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[17] 李涛,任远.城市户籍制度改革与流动人口社会融合[J].南方人口,2011,26(3):17-24.

[18] 张鹏,郝宇彪,陈卫民.幸福感、社会融合对户籍迁入城市意愿的影响——基于2011年四省市外来人口微观调查数据的经验分析[J]经济评论,2014(1):58-69.

[19] 任远,乔楠.城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[J].人口研究,2010(2):11-20.