汉玉大观

——南越王墓玉器略考

2018-03-21王维一

□ 王维一

一

南越国是西汉初年偏隅岭南的地方政权,其疆域包括今天的广东、广西和越南北部的广大地区。它由赵佗于公元前203年所建,共传五代,历93年,于公元前111年为汉武帝军队所灭。赵佗本为秦将,在秦平岭南的战斗中立下战功,后逐步成为龙川县令、南海郡尉。当秦朝亡国,楚汉相争之际,赵佗绝关断道,自立为南越武王。汉朝建立后,赵佗面北称臣,南越国成为汉王朝的异姓诸侯王国之一。赵佗统治南越达67年之久,他推行“和辑百越”,推动汉越融合,岭南地区生产力得到了快速发展。

赵佗长寿,南越第二代王是其次孙,《史记》载为文王赵胡,后根据南越文王墓玺印文字,称其为赵眜。赵眜之后的南越三代君主,或残暴少德,或兄弟相争,终于国破家亡,南越国被汉王朝划为郡县管理。

南越文王墓位于广州越秀象岗山中,1983年6月,广东省政府基建部门正于此山施工,偶然发现墓室顶盖石板,震惊世人的岭南大墓就此现身。后经科学考古发掘,确定墓主为西汉南越国第二代王文王赵眜,下葬时间为公元前122年。

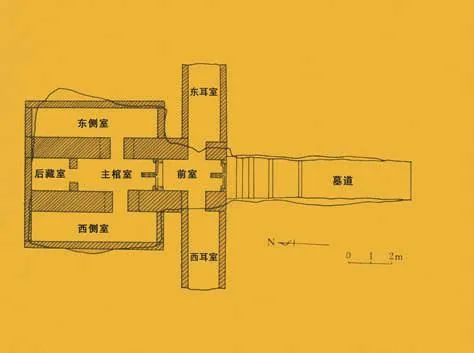

南越王墓凿山为藏,深埋象岗山顶之下20米深,整个墓室平面呈“士”字形布局,有前后两道石门,中轴对称,前半部为前室、东耳室、西耳室,后半部为主棺室、东侧室、西侧室、后藏室。(图1)

南越王墓未被盗扰,墓主身份姓名可考,位处汉帝国的边陲,同时又是汉武帝时期少有的异姓诸侯王陵,因此其历史、文物价值十分珍贵。与汉代其他诸侯王墓相比,它有不少独特之处。如:形制特别,兼具崖洞墓、竖穴木椁墓特征;随葬器物文化源流广泛,涵盖越、汉、楚、秦、匈奴、瓯骆乃至域外等地;墓中有15名殉人,地位之高,人数之多也属罕见。

图1 墓室平面图

图2 棺椁内器物分布图

二

南越王墓共出土文物1000余件(套),种类涵盖玉、石、金、银、铜、铁、铅、陶、漆、木、食品残骸等30余种。其中玉器有244件(套),数量多器形丰富,蔚为大观。如71件玉璧、58件玉剑饰等都为国内之冠;丝缕玉衣、角形玉杯等也是独一无二的稀世之珍。墓室7个部分中,仅后藏室无玉器出土。

前室 平面狭长如“日”字形,为整个墓室第一个部分,有象征厅堂之意。发现有殉葬人一名,随葬印章证明其是掌管王室家事等内务的宦官。前室当中排列着由三璧、二环、二璜和一个鎏金铜环组成的组玉佩饰,各器件基本纵列成行,穿结纽带已经朽烂无痕迹。从出土位置看,该组玉佩应为盖在殉葬宦官身上的。

图3 丝缕玉衣

东耳室 位于前室东侧,平面呈长方形,从出土器物看应为放置宴乐用器的藏所。发现有殉葬人1名,置于乐器之旁,应为乐师。此室玉器分见于3处:一是发现有六博棋子12枚,其中的6枚为碧玉材质;二是一串组玉佩饰,位于殉葬人遗骸处,有佩、璧、璜各1件,大致排列为一直线,另有一玉环位于玉璜旁,此组玉佩做工粗糙,当为该乐师所有;三是大小玉环各1件,与组玉佩相隔较远。

西耳室 位于前室西侧,与东耳室基本对称,出土器物丰富,包括各类用器、药物、珍玩,当为库房所在。该室器物呈多层堆放状态,玉器主要位于中部,分见于5处:一在中部靠北墙处发现有一漆盒,内藏43件玉剑饰,下葬时都由朱染丝绢包裹,再放入盒内;二是4件玉璜,出土于上述漆盒旁;三是在中部靠南墙处有3块玉璧和1个玉环;四是靠北墙处的漆木箱中发现有3块玉璧;五是一个圆雕玉舞人,与绿松石印、蜻蜓眼玻璃珠等一同放置。

主棺室 位于墓室后部正中,为墓主棺椁所在,墓中最重要玉器主要出土于此。棺椁侧壁紧贴,头脚部分留出空间较多,为头箱与足箱。头箱中发现有一造型奇特的承盘高足玉杯,以及7件大玉璧、角形玉杯、镶玉盖杯、玉盒、3件玉带钩等。足箱中发现了2件玉璧。外椁四角有四件大玉璧。内棺两侧前中后位置出土有3件璧、3件璜,左右对称。(图2)

墓主身穿丝缕玉衣,玉衣上方墓主头顶及肩部有3件精美玉器:兽首衔璧玉佩、凤纹牌形饰、虎头金钩扣龙形玉佩。玉衣头套面部有两件镂雕精美的玉佩。脚底有一罕见的双联玉璧。玉衣胸腹位置,覆盖着多件精美玉饰,分三层:第一层为玺印,九枚玺印中以玉为材质的有“泰子”玉印、“赵眜”玉印、“帝印”玉印和无字玉印各1件;第二层为组玉佩饰一套,包括玉璧、玉璜、玉人、玉珠及其他材质配件;第三层为组玉璧,共10件,压在玉衣之上,墓主手部有两件玉觿。此外还出土有韘形玉佩4件。

玉衣之下内棺之上有大玉璧5件。墓主裸身下葬,身体与玉衣之间铺垫有玉璧14件。玉衣两侧放置10把铁剑,其中5把玉具剑,玉剑饰共计15枚。

东侧室 位于主棺室东侧,此处有殉葬人4名,为墓主妃妾,身份清晰。出土玉器主要为殉人随身的组玉佩饰,可复原的计有7套,四位夫人中以右夫人为尊,其一人有组玉佩4套、其他三人各有组玉佩一套。这些组玉佩饰的主要构件为玉璧、玉璜、玉环、玉管、玉觿、玉舞人等。

西侧室 位于主棺室西侧,结构形制平面大小与东侧室大致相同。此处发现有殉葬人7人及猪牛羊3牲的遗骸。该室出土玉器主要为殉人佩饰,共计12件,包括玉卮、玉璧、玉环、玉璜、玉鼻塞等。

三

南越王墓共出土玉器244件(套),可分为:玉衣、璧、璜、环觿、舞人、剑饰、带钩、印章等19种,从功能上可大致分为四大类:礼仪用玉、装饰用玉、丧葬用玉、器用玉。

礼仪用玉

先秦时期,玉器已形成特定的礼仪使用规范,如在史籍中关于“六器”的记载,此“六器”发展至汉代仅玉璧流行,玉璜时有出现。在《汉书》中,也有南越王赵佗回报汉文帝的礼品清单中“白璧一双”的记载。南越王墓中的礼仪用玉主要为玉璧,但全墓出土玉璧71件,47件在棺椁内外,其他相当一部分为组玉佩饰的组件,因此作为礼仪之用的玉璧应仅为上述西耳室“库房”所出的6件玉璧,此外该室同出的4件玉璜应亦有相似礼仪用途。

图4 墓主组玉佩

图5 玉剑饰一组

丧葬用玉

墓中此类玉器首推丝缕玉衣(图3)。玉衣是汉代皇帝等高级贵族的专用殓服,就今日汉墓考古材料而言,并不鲜见。但此套南越王丝缕玉衣至今仍为所知的唯一一件形制完备的丝缕玉衣。它长1.73米,共用2291块玉片,以麻布丝线编缀黏连而成,分头套、衣身、袖筒、手套、裤筒、鞋等部分组成。此套玉衣有几点值得关注,一为以丝线为编缀材料,不同于北方的金、银、铜缕玉衣;二为玉片有不少为玉璧等器物的边角料改制;三为经取样鉴定,有个别玉片为假玉,真玉的材质与广东曲江石峡新石器遗址出土玉器相似。故似可确定,此套玉衣于本土取料琢磨完成,并进一步可推断南越国有自己的制玉工坊。

图6 透雕龙凤纹重环玉佩

此外,在棺椁内外出土的玉璧、玉璜、玉觿及西侧室出土的玉鼻塞等,笔者都将其归于丧葬用玉之列。特别说明的是,墓主遗骸上铺下垫的29件玉璧,及玉觿、双连玉璧等,公认为丧葬之用无疑,但外椁四角及头箱、足箱等处玉璧、玉璜则一般被划为礼仪用玉。我认为,这些位置的器物,都有引导墓主灵魂升天之意,它们在墓主生前是否已使用不得而知,但在墓室中为已去世的主人遗骸服务(镇墓引魂等)的用意明显,故都统归为丧葬用玉,姑妄言之,就教于方家。

装饰用玉

墓中此类玉器最多,品种丰富,从数量而言,组玉佩和玉剑饰是装饰用玉中最大的两类。而墓主头部周围出土的透雕龙凤纹重环玉佩等数件器物,构思奇巧,工艺高超,冠绝汉代。

组玉佩,共11套,墓主1套,夫人7套,其他殉葬人3套。墓主组玉佩(图4)为其中佼佼者,原覆盖于玉衣之上,由32个配件组成,玉组件包括双凤涡纹璧、透雕龙凤涡纹璧、犀形璜、双龙蒲纹璜、环、佩、翁仲、环、珠等,再辅以玻璃珠、煤精珠、金珠等小配件,从而形成了一套轻重有序、主次分明、色彩斑斓的华美佩饰。南越王墓出土11套组玉佩,在汉墓中首屈一指。

玉剑饰,共58件,同样在汉墓中为数最多。这58件玉剑饰,在墓主身边15件,其余43件藏于西耳室。从现有材料看,汉代形成了4件玉剑饰各有分工合为一套的组合样式,其名字分别为首、格、璲、珌。以玉作剑的装饰,实用性不强,南越王赵眜一方面传承先祖赵佗尚武传统,墓中随葬兵器丰富且尤其长剑令人赞叹,另一方面也将自己爱玉之心与尚武之志结合,这批玉剑饰有相当一部分纹饰造型极其精美生动,是汉代玉剑饰发展水平的巅峰之作(图5)。

图7 铜承盘玉高足杯

墓中出土其他装饰用玉数量上的大宗还有:玉璜23件、玉环13件、玉舞人6件等,这些在汉代王墓当中也十分难得,篇幅原因,不详述。前文提及,在墓主头部附近发现的数件玉器造型奇巧,工艺高超,可谓稀世之珍,现介绍其中最为经典的一件。

透雕龙凤纹重环玉佩(图6),原放置于墓主玉衣头罩之上,直径约10.6厘米。其构图分内外双环,内环一游龙居中,前后爪伸至环外,有一凤鸟在外环中站立于龙前爪之上,扭头回望游龙,凤冠及尾部以抽象的纹饰似云似水延伸于内外双环间。整体构图主次分明,龙凤呈祥,妙韵天成,将“天人合一”“阴阳相调”的中国古代“和”文化展现的淋漓尽致,以今言之,这也是两千多年前中华民族“文化自信”的自然体现。

器用玉

这类又可分为玉容器、玉杂器两部分。玉制容器在汉代目前所知极为稀少,据不完全统计,仅10余件,而南越王墓中出土有5件之多,其意义非同一般。这其中,铜承盘高足玉杯(图7),世所罕见。该器高17厘米,除高足玉杯外,还有金首银身游龙衔花瓣形玉托架、木托座、铜承盘等部分构成。一件器物综合运用玉、金、银、铜、木五种材质,以玉杯为核心,呈三龙拱杯之势,匠心独运,造型奇巧,让人联想到史书记载同一时期汉武帝所建的仙人承露盘,它也许就是汉代五行及黄老思想对南越文化影响的体现。还有学者认为本器或为史籍中所载“方诸”的形象。

图9 三枚玉质有字印章

墓主头箱中出土的角形玉杯(图8),更是国之瑰宝。它由整块青白玉雕琢而成,玉质温润,高18.4厘米,呈犀牛角造型,器表有一尖嘴兽纹饰,生动逼真。全器雕工细腻丰富,综合运用了线雕、浅浮雕、高浮雕、圆雕、透雕等多种技法,这标明该时期的玉雕在章法布局、材料运用、技巧发挥等方面日趋成熟。它是汉代唯一考古出土的角形玉杯,其造型溯源,观点纷呈,或认为与南越人对犀牛角的崇拜有关;或认为此物正是中国古代酒器“觥”,有罚酒之用;或认为这是西方“来通杯”的造型,应与海上丝绸之路所带来的异域文化有关。本件器物工艺尽善尽美,造型引人遐思,是中华文明中不可多得的稀世之宝。

图10 龙虎合体玉带钩

图12 玉璧 D54局部

图11 金钩扣龙形玉佩

图14 玉舞人 C137

玉杂器可分为印章、带钩、六博棋子三种。墓中出土玺印共23枚,其中玉质印章9枚,6枚无文字,有文字的三枚随墓主贴身下葬(图9),分别是:“帝印”玉印,以螭虎为钮,该印用“帝”不用“玺”,将“帝”“印”二字连用,独具创新;“赵眜”玉印,覆斗钮,为墓主名章,为我们确认墓主姓名提供了直接证据;“泰子”玉印,覆斗钮,“泰”通“太”,是南越国预立太子制度的体现。

带钩在墓中共出土36件,其中4件为玉带钩,它们形体最大,造型精美,作工精致,保存状况好,同出自墓主棺椁中。此4件玉带钩代表了汉代玉带钩的最高水准,如其中一件龙虎并体玉带钩,玉色青白,质地莹润,造型奇特,虎在钩首,龙居钩尾,两体并连,龙张巨口,虎举利爪,二者共夺一圆环,整个器物构图简练,式样新颖,前所未见(图10)。

六博棋在汉代的上层贵族间颇为流行,墓中东耳室出土的十二枚棋子保存完好,一边为六枚水晶棋子,另一边则为六枚墨绿色碧玉棋子,这也是汉墓中首次发现的玉质六博棋子。

四

南越王墓玉器与汉代其他诸侯王墓相比,有其显著不同。首先,在时间上显示出时代跨度大的特点,涉及战国、秦、汉等多个历史时期。

图13 玉剑首

杨建芳先生认为,南越王墓玉器属先秦时期的代表器物有:W形龙佩(E32)、螭纹玉环(D50-13)等、八节铁芯玉带钩、双凤涡纹璧(D166)等40件左右。当然,墓中大多数玉器应为西汉时期所制造,总体偏西汉早期风格,以玉璜与组玉佩为例:南越王墓出土玉璜33件,与之同时期且同样未被盗扰的满城汉墓仅一件,数量相距悬殊,然而时代为西汉早期且曾被盗的徐州狮子山楚王墓则出土玉璜90余件,与南越王墓可相对比;此外,玉璜玉环在南越王墓中数量众多,重要原因是以玉璜为主要构件的组玉佩数量多(11套),而同时代其他地区诸侯王墓中组玉佩出土了了,虽有汉代王侯大墓多数被盗的原因,但西汉中期以后以玉璜为主要装饰构件的组玉佩已不再流行应是事实。

其次,南越王墓玉器在空间上体现了多地域文化玉器杂处交融的特点,文化融汇现象十分普遍。

总体而言,墓中楚式风格玉器最多,代表性的有:玉龙佩(D93,图11),该玉佩与徐州狮子山楚王墓出土玉龙佩极为相似;双头龙形玉璜(D84)等多数玉璜;玉璧(以龙纹谷纹或龙纹涡纹为主要纹饰者,如D54,图12);玉剑首(以浮雕螭虎为主要纹饰的,如D89-1,图13)等。

中原汉式及仿中原汉式风格玉器主要有:玉璧(纹饰为涡纹或浅浮雕谷纹等)、丝缕玉衣、玉印等。

越式玉器的代表器物有:玉玦(E51),方形玉玦为越人独有;玉舞人(C137),身跳长袖舞,但发髻为越式女子风格(图14);角形玉杯,汉代唯一所见,应为本地制造。

南越王墓发现后,我们曾对墓中玉器选样18件(其中玉衣片10件),用科学仪器进行了分析测试鉴定研究,再结合史料,得出初步结论是玉料中有部分可能为本地自产,以韶关曲江地区可能性为大。

从玉料自产,部分玉器制作显仓促,玉器种类丰富且多汉代罕见之器等角度考虑,我们有理由相信,南越国有自己的制玉工坊。制玉工匠有可能是在岭南并入秦版图时,由北方随军南下而来,或者在南越建立之后,由北方尤其是楚地迁徙而来,当然本地工匠亦在其中。这些伟大的古代工匠兼容并包,博采众长,创造出独具特色的岭南玉器,这也是两千年来岭南地区开放包容创新之风的直接体现。