中国服务业是如何参与全球价值链分工体系的?

——增加值平均传递步长角度的考察

2018-03-20陈苔菁

陈 健,陈苔菁,赵 迪

(东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189)

一、引 言

后金融危机时代,全球价值链分工体系演变的一个重要特点就是服务功能环节的日益增多及其价值增值能力提升。联合国贸发会议数据显示,全球服务贸易额在近十年间(2005—2016)由5.26万亿美元增长到9.68万亿美元。服务贸易发展也不再是发达国家独享的“盛宴”——印度在服务领域承接发达国家外包,打破了原有的服务价值链分工体系。发展中国家服务贸易总额也在近十年间从1.35万亿美元增长到3.25万亿美元,高于世界平均水平的增速,也决定了其服务贸易占比能够由25.74%扩大到33.62%。而在发展中国家中,中国服务领域对外开放水平和服务环节全球价值链分工参与度,又可谓“一枝独秀”。统计数据显示,中国服务贸易额十年间翻了一番,由1624.39亿美元增长到6615.01亿美元;中国占全球总服务贸易额的比重也由3.1%扩大到6.8%,占发展中国家的比重已于2016年突破20%。在内部结构方面,以商品相关服务、交通运输、金融保险、通讯和信息服务以及知识产权等为代表的生产性服务业,已经构成中国对外参与全球价值链分工和服务贸易的主体,对应比例从2005年的61.86%增长到2016年的77.74%。

然而在繁荣表象的背后,全球价值分工格局所决定的各国地位和价值利益所得并没有实质变化。“微笑曲线”很好地描述了不同功能环节的增值能力及其相对分布特点,以研发设计、品牌运营等服务功能环节为代表,其依然是高附加值创造的主要来源。而这些高附加值环节仍被发达国家牢牢掌控。更重要的是,技术进步诱发的生产分割细化,正在使得“微笑曲线”形状由宽“U”型结构逐步演变为窄“U”型结构[1]。一方面,价值链分工体系中隶属制造功能环节的生产分割将变得更窄,与之相对应的是服务功能环节生产分割范围扩大;另一方面,制造功能环节的增值空间也将进一步受到压缩,而服务功能环节的增值空间则会增强。对发展中国家而言,尤其像印度和中国这样的发展中大国,依旧摆在它们面前的一个重要挑战是:“微笑曲线”结构变化下,发展中国家在服务功能环节参与价值链分工,在本质上是否依然类似制造环节一样,处于较低端?如何才能够真正跳出“只有规模增长而无利得增长”的怪圈?

二、文献综述

测度一国或地区在全球价值链分工体系中的相对位置及价值增值能力,是近年来国际经济学领域研究的热点之一。理论角度来看,全球价值链分工体现了一国或地区基于不同功能角色定位,参与到相关行业部门全球生产体系并在其中获得收益的过程。生产的日益可分性与空间的分散性相结合,决定了全球价值链分工体系内在的复杂性。为了捕捉一国在全球价值链分工地位并考察其经济影响,Hummel等[2]最早提出垂直专业化概念及其测度方法。应该说,这一研究奠定了全球价值链分工测度的基本思想。后续文献遵循并改进Hummel等[2]的研究,尤其是随着跨国、跨行业投入-产出表编制工作的完善,这为测度方法的更加多样化创造了可能。

抓住全球价值分工体系下不同行业部门内价值创造所依赖其他行业部门贡献度的差异,同时抓住不同国家或地区价值增值分成差异,研究全球价值链分工很重要一类文献均从附加值角度展开。Johnson等[3]结合总值贸易比较,较早指出从增加值角度剖析贸易发展的重要性。Koopman等[4]研究则通过构建统一框架,对贸易增加值进行了系统性分解。可以认为,这一框架不仅确立了贸易增值和官方贸易统计值之间的确切关系,而且也为分析贸易增值来源提供了可观察的衍生数据基础。国内学者刘维林[5]同样结合贸易附加值分析揭示了中国制造部门的全球价值链分工利得及其构成来源。应该说,附加值角度测度方法相对于垂直专业化测度指标已经有了较大进步,突出体现在其更好地考虑了进口中间投入的异质性特征。然而在实际应用中,附加值角度衡量与贸易指标类似,其本身仍是一种较为直接的强度指标,无法反映全球生产网络的内在复杂程度。此外,附加值角度衡量也无法规避不同国家、不同行业相对规模大小带来的影响;并且,在纵向时间维度比较中,汇率波动也会导致附加值的测度存在一定程度的偏差。有鉴于此,还有一类代表性研究尤其重视一国或地区在全球价值链分工所构建生产网络中的节点位置及其网络关联特征描述。Fally[6]提出的上游度和下游度概念是较多使用的测度方法。秉承该角度研究,以Dietzenbacher等.[7]为代表,该研究首次提出平均传递步长(Average Propagation Length,简记为APL)概念。被定义为生产标准单位最终品,导致对上游某产业部门产生影响所要经历的平均阶段数。Dietzenbacher等[8-9]进一步拓展了该概念的实际应用。具体研究中,平均传递步长主要还是借助前向度和后向度,以此综合考察一国相关产业在全球价值链分工中的位置和复杂度,或者说,其基于长度的维度对不同产业部门间联系展开测度。然而无论哪个角度,测度结果都存在的明显不足体现在一国相关行业上游度和下游度所反映价值链分工位置的非一致性。此外,既有概念在测度生产链条方面大多依赖总产出分解,而非从行业部门生产所依赖初始要素禀赋投入逻辑角度出发。国内学者倪红福[10]就指出,应重视从一国部门原始投入到另一国家部门最终产品之间的生产过程及其所涉及的生产阶段,突出全球价值链分工本应有的序贯特征。作者构建了广义增加值平均传递步长概念(Value-Add Propensity Length,VAPL),以此测度生产过程中雇佣要素所创造的增加值被计算为总产出的平均次数。该指标较好地反映了全球生产网络体系中某产业部门传递一单位增加值到最终需求部门所经历的平均阶段数。

作为参与全球价值分工的重要产业部门,制造业获得了更多关注。这一方面是因为制造行业在过去较长期内仍是全球贸易的主体,另一方面还在于服务的可贸易性相对较低,更多是嵌入制造行业部门。然而结合“微笑曲线”所描绘的生产中各功能环节附加值创造能力来看,服务功能环节的地位和重要性可以说是一目了然。遗憾的是,国内外学者对服务业在全球价值链分工中特殊重要性展开深入探讨的仍不多见。少数聚焦服务环节在全球价值链分工中相对地位的研究中,Stark等[11]围绕印度服务业在全球价值链分工体系中贡献的分析发现,印度服务外包水平早在2009年时候就已经占到全球总市场近一半。人力资本数量和质量、发达国家市场驱动下的专业服务培训被视为关键影响因素。Kelle[12]研究指出,服务企业不仅可以选择直接出口,还会依托价值链分工来嵌入制造部门实现间接出口。Lanz和Maurer[13]专门讨论了服务行业参与全球价值链分工的附加值贡献度。研究发现,所考察EU国家服务业外商直接投入所创造附加值占到国内服务增值的1/4;作为制造业中间投入,服务业所创造价值占到发达国家制造业总出口的1/3和发展中国家的26%。综上,基于前述相关文献及全球价值链分析框架,本文重点结合国家间投入产出(ICIO)模型和WIOD2016数据库,并通过构建服务增加值平均传递步长指标,从更直接的角度对中国服务行业参与全球价值链分工地位、演变规律及其影响因素展开探讨。

三、VAPL测度方法与结果比较

1.VAPL测度构建

建立在平均传递步长测度基础上,广义增加值平均传递步长(VAPL)主要从增加值角度出发,借助跨国、跨行业投入-产出模型,测度跨国、跨行业生产循环价值创造实现所要经历的生产阶段数。不失一般性,设定中间投入产出矩阵和最终品需求列向量分别为X、Y,增加值行向量为V,中间投入产出所对应直接消耗系数矩阵为A。由基本投入产出关系式AX+Y=X,可得完全消耗系数矩阵B=(I-A)-1。

对某国k任意最终品r而言,由于存在行业间投入-产出关系,由此决定其源于他国j任一行业s(也可以是自身)的中间增加值会经历传递过程n∈[0,+∞)。将n所有可能取值加总,即得到任一单位最终品生产源于所有其他行业的完整增值。矩阵形式表达如下:

(1)

经由全球生产网络循环,从j国行业s传递一单位增加值到k国r行业的平均传递步长为:

(2)

也可以认为,公式(2)给出的是产业部门到产业部门下的增加值平均传递步长测度。以此为基础,推广到多国产业部门组合到多国产业部门组合情形如下:

(3)

依据E、Y取值不同,式(3)所测度广义增加值平均传递步长得以同相关文献所定义的APL值、上(下)游度等概念相近。也因为广义增加值平均传递步长能够较好在统一逻辑框架下,涵盖既有测度全球价值链分工地位相关指标,所以在解释方面可以综合既有测度指标内涵展开。

2.服务业VAPL演变的国别比较

图1和图2分别描绘了代表性发达国家与“金砖”国家增加值平均传递步长演变规律。就发达国家而言,美国广义增加值平均传递步长(VAPL)在考察期内平均水平是最高的,表明美国服务业整体在全球价值链中的复杂度最高。而在增速方面,美国VAPL水平的增长速度也是最快的,尤其1998—2012年间;德国广义增加值平均传递步长在考察期内也呈现较为明显上升趋势。总体上,无论服务业整体上游度水平还是上游度的提升方面,美国和德国均较其他发达国家更为突出。比较而言,英国、法国和日本广义增加值平均传递步长整体水平均不高;趋势方面,日本虽然经历了2003—2008年间的上升,但纵观整个考察期,其延续着下降特点而英国和法国则维持在一定水平小幅波动。

图2进一步给出“金砖”四国广义增加值平均传递步长演变趋势。无论与其他新兴发展中国家还是所考察发达国家比较,但广义增加值平均传递步长绝对水平都是最高的。虽然经历了1998—2002年小幅下降,中国VAPL水平长期趋势还是呈现稳步上升特点,尤其2004年以后,这一增长趋势变得更加明显。这很好说明,中国作为全球服务中间投入品供应商的角色正在不断增强。俄罗斯的VAPL水平介于中国和其他两个“金砖”国家之间,但长期趋势表现方面,其经历了1995—2009长达十五年的下滑,近年来的恢复仍然有限。这最终导致中俄之间VAPL值差距在不断扩大。以2005年为转折点,印度VAPL水平变化呈现倒U型结构,其全球服务中间品供应商的能力已经经历了较长期(2005—2014年)缓慢下降;表现出类似特点的还有巴西,其VAPL水平在经历1995—2000年较快速下降后,目前正处在始于2005年的又一轮缓慢下降进程中。

图1 发达国家VAPL演变规律:1995—2014

图2 “金砖”国家VAPL演变规律:1995—2014

图3 代表性服务细分行业2010—2014年分国别(地区)VAPL均值比较

在服务业总体状况考察基础上,研究进一步选择代表性服务细分行业进行比较。为避免个别年份波动影响,这里主要关注2010—2014年均值VAPL水平。如图3所示,平均而言,法律和会计服务的VAPL水平是所有行业中最高的(2.01),其次是金融服务业(1.54)和航空运输业(1.43)。上述结果很好反映的事实是,与运营管理有关的法律和会计服务、与融资有关的金融服务业、与交通运输有关的批发和航空运输均是生产过程中不可或缺的服务中间投入,这很大程度上决定了它们在生产过程中的基础性作用,由此呈现相对较高的上游度地位。相对居中的是批发业(1.39)、计算机和信息咨询业(1.26)。比较而言,同样具有生产性服务属性的研发服务业,其所有国家(地区)平均VAPL值并不高(0.64),这表明研发服务虽然重要,但在生产中的基础性作用和上游度特点并不突出。最后,体现社会公共服务性质的健康与社会服务业、教育服务业的VAPL值更低,分别对应0.17和0.11。还有值得注意的是,图3代表性行业VAPL累加表现中,中国依然是最高的,而排名前五位国家(地区)依次还包括捷克、卢森堡、爱尔兰和保加利亚。即便从排名前十位国家(地区)来看,除了中国外,大多都是经济较为发达但国土面积相对较小的国家(地区)。与此形成鲜明对比的是,拥有较大市场规模的发达国家中,尤其美国、德国、英国、日本及法国,它们所对应细分行业VAPL值的累加水平均不突出,甚至偏低。

3.中国服务业VAPL的行业异质性与演变规律

在将时间维度划分为三个阶段的基础上,对每个阶段下服务细分行业排位顺序进行了统计(表1)。其中呈现上升特点的细分行业共计有12个。仓储业及运输支持活动、法律和会计活动以及科学研究与开发三个行业的排位上升速度最快。在第三阶段内,这三个细分行业已经分列第一、第二和第五位。排位第三的是金融服务业,其突出特点是在三个时期内的排位不仅靠前,而且具有非常强的稳定性。比较而言,排位始终比较靠后的主要是公共行政和国防、教育、健康和社会服务业以及其他服务业。这些行业的公共服务属性比较突出,所以相对市场化程度偏低。细分行业比较中,排位呈现明显下降特点的包括航空运输业、保险业、计算机程序设计及咨询业和行政和支持服务活动四个子类。从上述细分行业特点来看,前三个均为资本和技术相对比较密集的生产性服务行业。值得注意的是房地产业,尽管其发展的产业关联特点比较突出,具有较好的经济发展带动性,但由于其更多是一次性投入,作为其他行业服务中间投入的特点并不突出,由此决定其VAPL值始终不高。

表1 中国服务细分行业增加值平均传递步长变化特点与排位

注:最后一列箭头“↑、↓”分别表示上升或下降,“—”表示持平;括号中高、中、低表示排序相对位置。

进一步研究按照服务功能性质不同,区分生产性服务业和社会性服务业,再根据各细分服务行业的要素禀赋要求异质性特点,将上述两大类再区分为技术密集型和劳动密集型(非技术密集型)服务。就生产性服务业而言,其中的劳动密集型服务业包括批发业、零售业、陆路运输业、水上运输业、仓储业、邮政业、住宿餐饮业、房地产业;技术密集型生产服务业包括电信业、计算机和信息服务业、金融业、保险业、研发服务、法律和会计服务业、其他科技服务、航空运输业。社会公共服务业主要包括行政和支持服务活动、公共行政和国防、教育、健康和社会服务业以及其他服务业五个子类。由下图4可见,绝对值方面,中国劳动密集型和技术密集型生产服务业的增加值平均传递步长明显高于社会公共服务业,这更好验证了上面细分行业角度比较结论。演变趋势方面,劳动密集型生产服务业增速自2004年开始止跌回升,此后十年基本保持较稳定增长。期间,仅2007—2008年略微有所回调,随后即被增长趋势替代。总体而言,我国劳动密集型生产服务业VAPL水平的增长性特点仍较为稳健。相比较而言,技术密集型生产服务业VAPL水平的演变则呈现出一定的波动性,其第一个较明显增长期是2003—2007年,但受全球性金融危机影响,此后则经历了持续四年的下降。直到2011年,其步入第二个较明显增长周期。从增速来看,技术密集型生产服务业VAPL水平在2011—2014年间呈现加速特点,对应增速均值达到2.42%,但仍没有超过自身第一个增长周期时候的2.91%增速均值,也还没有超过同时期劳动密集型生产服务业2.74%增速均值。

图4 依据功能和要素禀赋划分下的服务行业分类VAPL演变趋势

四、实证结果与解释

1.变量选择与构造说明

增加值平均传递步长本质上反映的是国际分工网络体系的演进状况,也从一个新的角度体现了国际分工的发展水平。从考察影响国际分工发展角度出发,实证分析设定如下回归方程:

VAPLit=β0+β1Zit+τi+ηt+γit

(1)

其中,下标i、t各自代表国别和年份;Zit代表一系列重要影响因素;τi、ηt分别控制国别和时间差异;γit是随机误差。因变量是服务行业部门参与全球价值链分工水平的复杂程度,这里即用服务细分行业增加值平均传递步长,其测度如前所述。影响因素考虑如下方面:(1)要素禀赋(labor、capi)。要素禀赋是决定一国乃至某一行业部门参与国际分工的基础条件,这里重点关注服务行业部门的劳动力要素禀赋和资本要素禀赋条件,分别用各服务行业部门从业人员、剔除通胀的劳均资本量表示。(2)劳动力成本(ewage)。全球价值链分工体系下,无论制造环节还是服务环节,均表现出对成本因素的敏感性。作为一个现实例子,印度正是凭借高素质且低成本服务劳动力而成为全球服务外包重镇。这里从效率工资角度出发,用单位产值所支付的实际工资表示。(3)市场化制度环境(insti)。对服务部门而言,公正、透明的制度环境能够显著降低其交易过程中的不确定性。这里重点关注市场经济制度环境,具体用非公有制企业所占比重表示。(4)制造需求关联度(dmanuf)。产业关联角度,服务尤其生产性服务是制造环节生产的重要中间投入。结合中国投入-产出表数据,这里用所有制造行业部门的服务中间投入完全消耗系数表示。(5)市场需求规模(scale)。按照斯密分工理论,市场需求或者说规模经济是决定分工和专业化发展程度的基础,这种分工在地域上超越单一国家界限、并由制造领域拓展到服务环节,便表现为服务国际分工水平的发展。(6)创新能力(inno)。这里用服务业中的本科及研究生学历人员占比表示。(7)国内生产分割数(npsl)和国际生产分割数(ipsl。通过这两个变量,研究主要想捕捉服务部门的国内和国际生产环节跨度。参考倪红福[10]研究,这里分别用国内生产分割数和国际生产分割数表示。

数据来源方面,服务行业增加值平均传递步长和控制变量中的制造需求关联度、生产分割数均根据WIOD2016计算得到。其他控制变量数据主要来自《中国统计年鉴》《第三产业统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》。

2.结果解释

总体样本估计中,表2前三列分别给出的是逐步控制行业固定效应和年份固定效应后的估计结果。相比未考虑控制行业和年份虚拟变量下的估计结果,控制某一方面因素结果得到显著改善。而相比仅控制行业差异下的估计结果,双向固定效应并没有显著改善。有鉴于此,后续研究及其解释也主要建立在仅控制行业差异下的单项固定效应分析基础上。回归系数方面,劳动力和资本两类要素投入在总体样本回归中均显著为正,效率工资则在单向固定效应下通过了显著性检验且为负。上述变量综合估计结果表明,劳动力禀赋和资本条件的确是促进服务行业部门增加值平均传递步长拓展的重要因素,而服务部门效率工资水平上涨则不利于我国服务部门参与全球价值链分工复杂度的提升。制造需求关联度变量也在单向固定效应下在1%水平显著为正,这表明源于制造行业需求导致的服务中间投入增长是服务业VAPL水平提升的又一重要推动因素。同样通过显著性检验的还有国内分割数和国际分割数变量,这表明无论国内服务生产环节拓展还是国际生产环节拓展,均有助于服务业增加值平均传递步长的延展。

表2 影响作用的总体估计和稳健性检验

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平显著。

稳健性估计方面,研究首先依据服务业细分行业的要素投入密集度构成不同,将其区分为劳动相对密集型服务和技术相对密集型服务*计量分析中的劳动密集型服务业包括批发和零售业,交通运输、仓储和邮政,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业以及居民服务、修理和其他服务业;技术密集型服务业则包括其他细分行业。。比较结果可见,劳动力和资本要素禀赋条件对我国劳动密集型服务部门边际正向促进作用更突出,两者均在1%水平上显著为正。劳动力要素禀赋条件同样表现出对我国技术密集型服务行业的促进作用,但边际影响则要小于劳动力密集型服务。对技术密集型服务行业而言,工资成本上升并没有成为其增加值平均传递步长拓展的显著不利因素。市场化制度环境改善所带来的增加值平均传递步长拓展效应,也是技术密集型服务大于劳动密集型服务。类似情况同样体现在制造业需求关联和国内生产分割影响方面。与此不同,国际生产分割水平提升对劳动密集型服务增加值平均传递步长拓展的边际促进作用更大。最后一列在考虑服务行业增加值平均传递步长自身发展可能存在的“路径依赖”效应基础上,加入了因变量一期滞后项。GMM估计结果可见,因变量一期滞后项在1%水平上显著为正,表明“路径依赖”效应是存在的。与此同时,其他影响因素或者显著且与预期相符,或者与预期不符但未通过显著性检验。

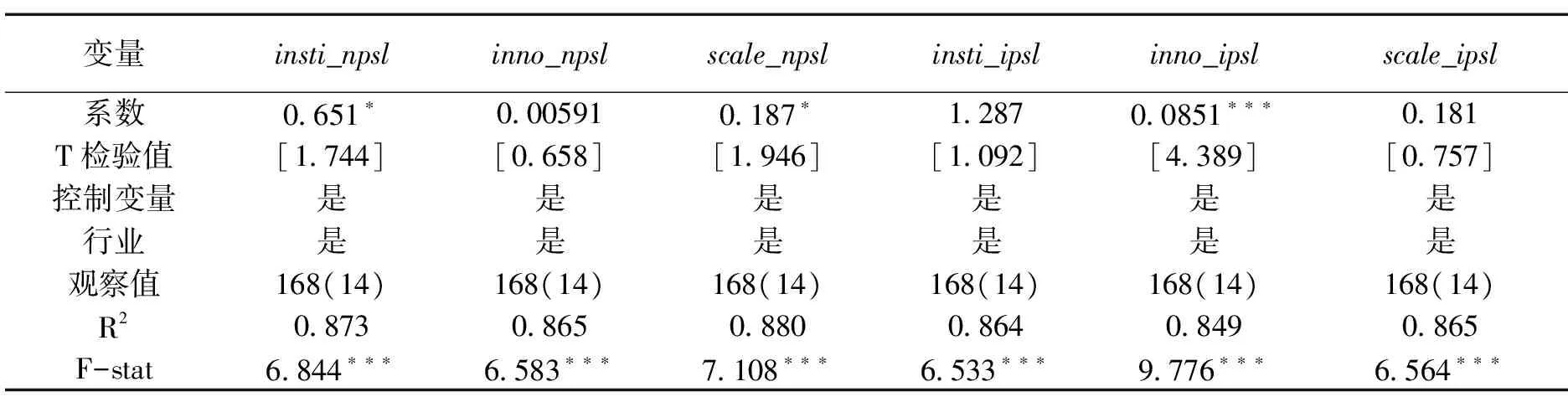

3.作用机制探讨

上面总体角度考察已经表明,国内价值链分工体系和国际价值链分工体系拓展是影响服务业增加值平均传递步长延展的重要内、外部分工基础。进一步机制探讨方面,研究感兴趣的是,相关因素作用究竟是通过国内价值链分工体系还是国际价值链分工体系影响服务业VAPL水平?这里主要通过构造交叉项,来揭示相关因素作用的机制途径。特别地,研究重点关注的是市场化制度环境改善、创新研发能力提升以及市场规模扩大带来的影响。

限于篇幅,表3仅列示交叉项结果。在控制其它相关因素前提下,有三个交叉项最终均至少在10%水平通过显著性检验,并且都为正。对比变量insti_npsl和insti_ipsl结果可见,前者显著为正而后者未通过显著性检验。因为市场化制度环节改善更主要经由国内生产分割或者说国内价值链分工体系的拓展,最终促进服务业增加值平均传递步长的延展。再由变量inno_npsl和inno_ipsl对比结果可见,后者在1%水平上显著为正,这表明服务业创新能力增强,更主要依托我国服务业国际价值链体系拓展而表现出对服务自身VAPL水平提升的促进作用。再由变量scale_npsl和scale_ipsl的对比可知,市场规模效应更主要依托国内价值链分工体系拓展而促进服务业VAPL水平提升。

表3 服务业增加值平均传递步长拓展的内在机制探讨

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平显著。

五、结论和启示

本文借助增加值平均传递步长指标,从价值链环节增值实现所要经历生产环节角度考察了我国服务业在全球链分工中的总体表现及其分工地位的行业异质性。国别比较可见,发展中国家服务业VAPL水平并非都显著低于发达国家;中国在所有考察国家(地区)中高居榜首。行业层面,我国劳动密集型生产服务业VAPL的增长性特点尤为稳健,技术密集型生产服务业VAPL近年来不断提速;公共服务业相对更靠近终端消费,这一属性决定了其中间投入特征不明显,因而VAPL水平整体偏低。实证分析侧重考察相关因素对服务业VAPL水平提升的作用效果及其内在机制。就劳动密集型服务业而言,影响其VAPL水平因素构成的复杂性是存在的;技术密集型服务业VAPL水平更显著受市场化制度环境、制造业需求关联和国内生产分割水平影响。本文进一步探讨了部分因素发挥作用的真实途径。依托国内价值链分工体系拓展,市场化制度环境和规模经济正效应更容易释放;而创新能力能否表现为促进作用,更主要依托国际价值链分工体系。

尽管中国服务领域的对外开放相对于制造行业部门而言远远滞后,甚至不过是最近一轮金融危机以后的事情,但这并不意味着中国服务业实际参与全球价值链分工的复杂程度较低——中国仍拥有适合服务行业发展的充裕劳动力等要素禀赋,再加上国内庞大市场规模和制造业长期发展所积累的关联需求,上述方面均伴随中国服务领域的有序开放,而在较短时间内得到快速释放,并由此奠定中国服务业在全球价值链分工体系中的较高复杂度位置特点。特别地,作为一个发展中大国,中国近年来对外开放领域的又一重大举措就是在服务领域推出了“负面清单”制度,这必然能够更充分激发我国服务领域参与全球价值链分工水平,进而在较长时期延续服务业VAPL水平的增长趋势,特别是促进技术相对密集型生产服务业VAPL水平的更快速增长。服务领域对外开放同时应吸取制造行业参与全球价值链分工“低端锁定”负面经验,并重视后发优势的发挥。这其中的关键,恰恰在于中国国内价值链分工体系的重塑。从区域分工角度来看,应借助于中国高铁网络大发展所带来通勤成本显著下降契机,促进生产活动更有序整合,特别是促进中高端生产性服务在发达地区大城市集聚并扩大其辐射作用。应重视良好知识产权保护等降低市场不确定性和交易成本制度的建设,并以此推进微观企业尤其制造企业内部服务功能的对外剥离,或者说应积极推进国内服务中间投入外包市场的发展。

[1] WANG Z,WEI S J ,Yu X D, et al. Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness[R/OL].NBER Working Paper, http://www.nber.org/papers/w23261.pdf, 2017.

[2] HUMMELS D,ISHII J,YI K M.The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade[J]. Journal of International Economics,2001,54(1):75-96.

[3] JOHNSON R C, NOGUERA G.Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added[J].Journal of International Economics, 2012,86 (2):224-236.

[4] KOOPMAN R, WANG Z,Wei S J.Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports[J]. Social Science Electronic Publishing,2014,104 (2):459-494.

[5] 刘维林.中国式出口的价值创造之谜:基于全球价值链的解析[J].世界经济,2015,38(3):3-28.

[6] FALLY T. Production Staging: Measurement and Facts[EB/OL].http://www.research gate.net/publication/266167928,2012.

[7] DIETZENBACHER E, LUNA I R, Bosma N.S.Using Average Propagation Lengths to Identify Production Chains in the Andalusian Economy[J].Estudios De EconomiaAplicada,2005,23(1):405-422.

[8] DIETZENBACHER E, ROMERO I.Production Chains in an Interregional Framework: Identification by Means of Average Propagation Lengths[J]. International Regional ScienceReview,2007,30 (4):362-383.

[9] INOMATA S.An Alternative Measurement for International Fragmentation of the ProductionProcess[EB/OL].https://doi.org/10.1142/9789814656368_0005,2015.

[10] 倪红福.全球价值链中产业“微笑曲线”存在吗?——基于增加值平均传递步长方法[J].数量经济技术经济研究,2016(11):111-126.

[11] STARK K F,BAMBER P,GEREFFI G.TheOffshore Services Value Chain: Upgrading Trajectories in Developing Countries[J]. Technological Learning, Innovation and Development,2011,4(1):206-234.

[12] KELLE M. Crossing Industry Borders: German Manufacturers as Services Exporters[J]. The World Economy,2013,36(12):1494-1515.

[13] LANZ R, MAURER A.Services and Global Value Chains: Some Evidence on Servicification of Manufacturing and Services Networks[R/OL].WTO Staff Working Paper,No. ERSD,http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201503_e.pdf.2015.