解读一条红军标语

2018-03-19张品成

张品成

一

在红军足迹所到的很多地方,都能看见一些“涂鸦”。这些旧时的痕迹,也被定为红军标语,这没有错。现在的年轻人看了,大多疑惑不解。他们不明白,这也算标语?在他们想像中,红军标语就是标语,和现在大街小巷里看见的标语没什么区别,应该是很工整并且醒目地写在人群集中的地方。标语嘛,写出来就是给更多的人看,人越多越好,理所当然是在人群集中的热闹地方。

其实并不是那样,红军标语的五花八门,是一般年轻人很难想像的。红军的许多标语是写在角落里,也就是说,写在并不被人注意的地方。这并不奇怪,在许多苏区还较为普遍。事实上,能留存至今的红军标语,也正是因了偏僻才得以保存,我们今天才能够看到。

有些标语,实际是红军士兵的“作业”。

红军是以工农为基本力量进行革命的,军队基层士兵,基本都是社会底层的工人和农民。这些人大多不识字。大量文盲的存在,也制约了军队的素质。这是当年红军高层较为焦虑和纠结的事。所以红军鼓励士兵学文化,战争间隙,关于识字的活动很多。每个连队都配有专门的教员,以便教士兵学习文化。其实“文化”也就是最初的一些启蒙、识字过程。

红军的文化普及工作常常卓有成效,入伍前大字不识的士兵,很快就能读能写一些常用字了。每个村口都有识字牌,每天变换着不同的字。士兵们总是自愿或者非自愿地强记下那些汉字。还有定期的识字竞赛,比赛谁认得的字多。红军很善于做鼓动工作,学文化的热情在士兵中漫延开来。士兵们很享受这些,有人就上了瘾,总是惦着书写的事。

红军也得做“作业”,抄写是基本。红军的教材多是标语手册,所以,他们抄写的就是标语。

墨和纸都是地主土豪家弄来的,亦属于浮财之一。除了上缴外,会留些在身边,写标语及告示之用。也会留些给士兵学文化。但纸不经用,几经涂沫用得精光。他们就写在石板上,写在白墙和木墙等处。我看见过一些文字,写在祠堂一丈多高的墙上,密密麻麻层层叠叠。仔细辨认,字迹不是来自同一个人。显然,当时镇子里有红军驻扎,有一部分就住在这间祠堂里。他们习字,但纸张很快告罄。然后有人就把这面墙当纸了。旁边的士兵看了,这主意好呀,纷纷加入。一天两天,半米高的墙就都是大小不一歪歪扭扭的字了。后来就打高处的主意,搬来了凳子垫了脚写,又写满一截墙。后又搬来梯子,横横竖竖,直到把整个的四面墙写得满满。那实实在在的就是一面标语墙了。红军走后,敌人卷土重来,当然视那些赤色标语为眼中钉。但对于这种标语墙他们有点瞠目结舌,抠挖实在太费事费力,于是想了个简单的方法,重新把那四面墙再糊一层。几十年后,老墙和新墙间毕竟有间隙,就有东一块西一块的剥落。老墙上那些字迹,模糊地显现了出来。有人看见,惊呼,这里有字哩!老年人觉得那并不新鲜,说,是红军留下来的哩。解放初期,对于这类“遗迹”,缺乏保护意识,后来就文革了,加之多半偏远,更没人关注到这些红军“标语”。

对这些引起重视,是近年来的事。红色遗址遗迹不仅可以教育后人,还可以成为一种文物,甚至成为一个产业,能够赚到不少钱。对于保护和开发,地方政府和百姓就都齐心协力了。

二

文字配画,是当时红军标语中的一种。有些并不是刻意刷写的标语,多是信手而来的涂鸦。

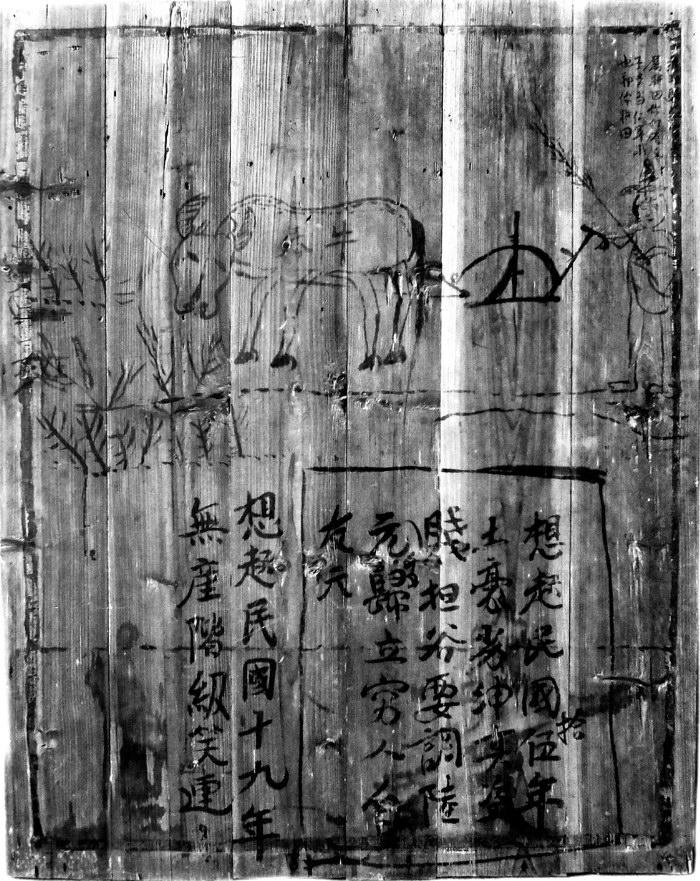

建宁的这幅“涂鸦”就是这类标语中的一种。

这条写在板墙上的标语,字迹依然很清晰,它来自福建建宁县一个偏僻村落的老屋。“标语”分上下两部分,完全出自书写人的自由发挥。上半部是一幅图,配有一段文字:“我帮助红军家属耕田你们有儿子去当红军我也帮你耕田”。

从这段文字可以看出,执笔作画行文的,是一位耕田队员,受命来一户红军家中助耕。这位助耕队队员,也许是士兵,也许是苏维埃干部。

当时的情形是,苏区大量的男人当红军去了前线。以建宁为例,当初只四万多人的小小山区县,就有七千人当兵去了前线。男人走了,生产受到了制约,尤其是红军家属,总不能让其送子当兵送夫去前线,而田地荒芜粮食欠收让他们寒心。后方安心,前线才能铁心,无忧无虑无牵无挂,男儿才能奋勇杀敌。所以,这和前线一样重要,保障了后方,才能确保战争的胜利。

红军高层非常明白这一点。

先是土地。

1931年11月,《中华苏维埃共和国土地法》规定:“红军是拥护苏维埃政权推翻帝国主义的先进战士,无论其本地是否建立苏维埃或尚为反动统治,均须分得土地,由苏维埃政府设法替他耕种。”

《中国工农红军优待条例》第3条规定:“红军中退伍士兵,不能服务,准给长假的准由红军公田内分配土地给他耕种,如有在苏区安家的,其家属仍分得土地。”

土地有了,但没劳力。苏区当年多是落后地方,还是较为原始的农耕模式。突然家中主要劳动力上了前线,这土地的碳水化合物就成了一个问题。早期的红军,就已经遇到过这个问题,并有过相对措施,强力规定和推行这些举措。要求红军及其家属分得的田,由政府组织耕田队与劳动互助社帮助耕种。

耕田队在井冈山时期就有,劳动互助社是由耕田队发展而来的。1930年9月28日,赣西南特委工作报告指出:“对于红军的家属,特别优待,如替红军家属割禾耕田,对此项工作每有严格通告,下级有相当的执行,这是扩大红军的主要推动,使红军无后顾之扰,无家庭的牵制,增加红军前方兵士的作战勇气。”

翻閱相关资料,就发现很多这方面的规定。三十年代初,《江西省苏维埃政府一年间的工作报告》记载:“兴国、赣县、万太、永丰、于都、宁都、胜利、公略等县的报告,在这些县所属的大部分地方……群众为支援红军家属而进行劳动,多者六个劳动日,少者四个劳动日。”“在军区政治部和胜利县各地的群众都曾动员了全部人手,帮助红军家属收割。”

《优待红军的光荣模范》一文中写道:“尤其是在春耕夏耕秋收忙的时候,还组织了耕田队(每十人为一组)和帮助红军家属栽植割禾等。他们不但自己带饭包,加速工作速度,而且自己带应用工具犁、耙、锄头、镰刀、粪箕……等。”

不管是叫互助社也好,叫耕田队也好,这个男人来到这家红户帮助春耕。是红军士兵,还是苏维埃干部,这并不重要,但无论其身份,独处是肯定的。当初他们分散在各户红军家中。这个男人,住在这户红属家中,白天已经劳作了一天,入夜,突然就有了书写的兴致。写什么呢?在什么地方写?一线灯火,也许还是松明火。就在那模糊的光亮中士兵想着,没有纸,这个助耕队员看中了这面板墙。

显然,现存在那面板墙上的那些文字,不是标语,也不是诗,但我更想说的是,这个男人想写一首诗。

人都需要娱乐。红军时期,各苏区都组织了剧团,有军队自己的,也有地方苏维埃政府的。唱歌跳舞,演文明戏也演地方戏曲。也有各种体育赛事,红军男兵女兵,打球踢球下棋玩扑克……,但不是每个人都好活动,也有内向的,喜欢独自一人呆了,关了门,写字画画。

我想,这个男人大概属于后一种。他突然涌起种写诗的“雅兴”。当年的士兵,从文盲突然能识字,有了翻身解放做主人的感觉,身上就有了两样东西,对于笔墨的更大的兴趣和信心。只要闲下来,心里就痒痒的,甚至把书写当成一种娱乐。这种心态支配,涂抹起来就有点随心所欲了。

他想写诗,但一时却无“灵感”无从落笔,就画了一幅画,当然与耕作有关,旁注也是直白的一句话:“我帮助红军家属耕田你们有儿子去当红军我也帮你耕田”。这是个朴实的人,说得也是朴实的话,实在是大白话,直接了当。

从这木板上的书写来看,执笔的人是从上到下从右到左的书写顺序。这是那个年代的书写习惯,现在的习惯是从左到右。男人举了笔,蘸了墨,在那块木板墙上写了这几行文字,并且即兴画了一幅画:一个戴笠的男人,举“鞭”吆喝着一头牛耕田。鞭子其实是一截竹梢,赣南闽西的客家人,耕田时确实用这种竹梢为鞭驱牛耕耙。牛还特意标有文字“水牛”,田的周边还画的杂木。看来一切都是实景。

三

画完了画,男人一定还不过瘾。他突然来了“灵感”,到底还是写了一首半“诗”在那板墙上。但那几句诗和画,是不是一日所为?这已经无从考察了。

诗歌要表达诗人的真情实感,这位士兵确实是那么做的。

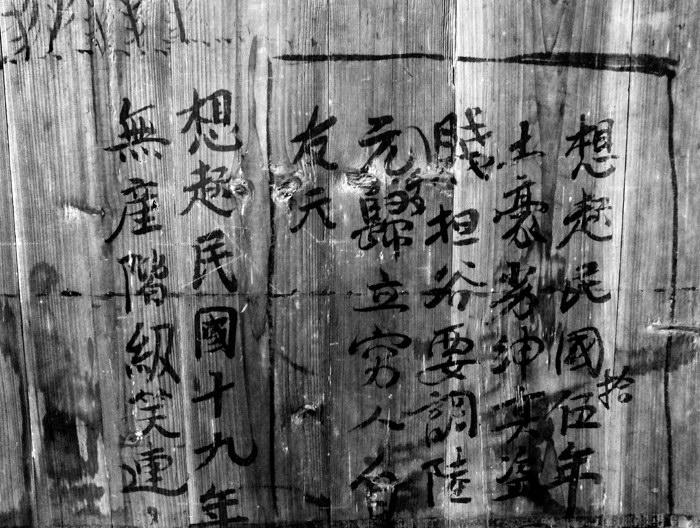

他先写了四行:“想起民国十五年,土豪劣绅真盗贱,担谷要调陆元多,归立穷人白友天。”

民国十五年是1926年,这一年,红军还没到达建宁,天还是土豪财主的天,地还是土豪财主的地。他写道:“土豪劣绅真盗贱。”盗贱,应该是“盗贼”的笔误。那些士兵,只是初接触汉字,难免常常写错别字。“担谷要调陆元多”这句还好理解,无非是一担谷子涨到六元多,在当时是很高的价钱了。但后一句较让人费解了:“归立穷人自友天”,这句话表达的到底是什么?

我请教了很多专家,没人给过我合适的解释。我只好自己苦思冥想,就想出点“眉目”,不知道正确与否。“自友天”是“自由天”的笔误,“归立”可能是“亏了”之意,用客家话发音,“归立”和“亏了”有点相近。整个“诗句”连起来,意思就出来了。想起红军没来的时候,土豪劣绅这帮强盗贪得无厌,一担谷子被他们把价炒得没了边,穷人还怎么活哟?幸亏穷人现在有了自由的天地。

我不知道这么解读合不合适?

那一天,我站在建宁“反围剿纪念馆”这块展柜前,突然浮想联翩。那位书写下这些文字的人,我们现在无法考究出他的真实身份,但有几点是明确的:这个男人,一位助耕队员,肯定此前也是当地的贫雇农,想表达他心中的感慨。他歪着头,想了好一会儿,想出了点眉目。他想表达的是有了红军和没有红军穷人两重天的朴素认知。

控诉了土豪劣绅,男人想歌颂一下红军。于是写道:“想起民国十九年无产阶级笑连连”。

民国十九年是1930年,这一年红军来到建宁。红军一来,穷人都笑逐颜开了,打土豪,分田地,减租免捐……,以往骑在穷人头上作威作福的劣绅们,还有那些贪官污吏奸商匪盗……,有的成了刀下鬼,能活了的,也都低三下四灰头土脸。穷苦大众扬眉吐气呀!高兴的事太多了。

这个男人只写了前两句,后两句没写出来。什么原因?欢乐和喜悦充塞并萦绕了他的胸臆,太多的高兴事无以描述?或者是想酝酿出更好的字詞予以表达?还是发生了什么突发意外的情况?……。这个曾经在板墙上留下“墨迹”的红军战士后来怎么样了?

现在一切都不可知了,但他留在这块木板上的信息还在,我们能从那些笔划中感受到很多的东西。它们都是些活教材呀,某种程度上来说,是无价之宝,是从事这些文物保护工作的同志辛苦的意义所在,也是我多年一直想看到那些原汁原味的遗址遗迹目的。我一直觉得历史就是在这些细微处,往往才能还原出真实。

栏目责编:魏建国