“差序格局”再思考

——基于对朱家角X村的个案研究

2018-03-19邬芷睿

邬芷睿

(上海大学,上海,200444)

一、引言

乡村关系研究是农村社会学研究中一个重要的组成部分。建国之前中国依旧是一个典型的农业社会,因此在这期间的研究多数都是针对乡土社会的。其中最为突出的必属费孝通先生的《乡土中国》,而“差序格局”理论则是论述中国乡土人际关系的经典:“我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心(费孝通,1998)。”至此之后的乡村人际关系研究似乎都是基于“差序格局”理论之上的,主要分为两种研究路线:一种是对文本进行解读、分析和发挥,以期在理论上有所发展;另一种是对实证研究加以指导,或者在实证研究的基础上对其加以修正(阎明,2015)。而本文选择走第二条路线,即以朱家角X村为例,探究城市化和老龄化浪潮对传统“差序格局”理论的冲击,以此来做实证研究。

二、文献综述

(一)“差序格局”探源:从“乡土社会”到“乡土中国”

费老的“差序格局”是在《乡土中国》一书中提出,因此若要研究“差序格局”,必须研究乡土中国。在此之前,美国学者雷德菲尔德提出“乡土社会”的概念,费老借其理论作建构“乡土中国”之用。雷德菲尔德曾在《乡土社会》中提到类似人际关系的描述:“在‘乡土社会’里,人们的行为是个人化的,而非物化的。这种亲密的关系、个人化的关系起源于家庭,但是可以‘向外扩展’至整个社会。而且,社会关系不仅是个人化的,也是亲属化的;每个人都置身于亲属的关系网里,受其规范和制约;亲属之间则依据各自在家族谱系中的身份互相交往。因此,‘乡土社会’即家族社会,家族关系之外的社会群体很少,有的话也呈现出家族组织的特征(Redfield,1947)。”学者柴玲(2010)认为“差序格局”有如下特征:第一,以小农经济为主的熟人社会。任何社会结构的形成都有赖于某种经济基础,农业则直接取资于土地,游牧经济下的牧人可以逐水草而居,做工业的资本家可以根据原材料来迁徙工厂。但是农民却是搬不动地的,这也决定了农业经济下的农民的不流动与封闭性。小农经济要求人们聚村而居,以便于人们相互帮助。这也就导致乡土社会的生活富于地方性。第二,以父系血缘关系为核心的人际关系。亲属关系是中国乡土社会中最重要的人际关系之一,是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。纵向的亲子关系支配着中国的亲属关系,而中国的继替原则是沿着父系单线进行的。家的扩大是单线进行的,在父系原则的基础上,女婿和媳妇都属于外人。而熟人社会的形成还牵涉着地缘关系,在不流动的乡土社会,家族这个概念包含了地缘关系。家族的形成正是因为核心家庭不能满足所有的社会需求。“血缘和地缘的合一是社区的原始状态。”人口的增长必然造成人口流动,而农业社会的人口流动主要分为两种,一种是举家迁移到新的土地上去,在新的土地上开垦,繁衍生息,于是形成了新的村落。另一种是作为移民,插入别的村落里继续生活。新移民若想融入村落里,不是在村里要有自己的土地,就是作为亲属融入到村民的生活中去。第三,以伦理为差的等级秩序。在费老看来,以己为中心,和自己发生有差序的关系就是人伦,如古代常常讲的“君君、臣臣、父父、子子”就是一种严格的差序等级观念。我群所涉及的人,按关系的远近,被分在了不同的位置上。差序为格局的等级秩序似乎不是靠外在的法来约束,而是靠内在的“礼”,这种严格的等级秩序观念作为默认的习俗被一代代传下去。

(二)对于当代中国“差序格局”的思考——来自工业化和城市化的冲击

其实对于乡土社会的变迁,费孝通和他同时代的研究者早已注意到,正如他在《乡土中国》中提到:“近百年来东西方接触的边缘上形成了一种乡土社会,只是这社会成长于乡土社会的基层之上。”近代学者杜赞齐指出中国经济受西方入侵,同时政府企图加强对乡土社会的控制,这两点无疑对中国乡土社会产生了巨大的影响(杜赞齐,1992)。新中国成立后,尤其是改革开放以后,传统“差序格局”似乎又受到更大的冲击,尤其是近二十年来乡镇企业异军突起,再加上工业化和城市化的冲击,农民失去唯一的生产资料——土地,这也就导致传统“差序格局”进一步的变迁。现代工业社会中,人们的信任是基于契约关系基础之上的,由于社会分工的精细化,要求必须打破圈子的惰性与惯性,自然而然地,熟人圈子就被瓦解。工业化使得亲缘关系被瓦解,人们被安排到不同的部门和流水线上,共同行动的减少和联系的疏远导致亲缘的关系和地位被不断降低(杨玉宏,2013)。熟人社会是建立在相互信任的基础上,而工业社会的疏离正是因为人们之间的不信任而产生,因此为了维持社会秩序的正常运转,契约关系随之诞生。工业社会的一切关系都是依据契约理性来处理。

随着熟人社会逐渐被瓦解,“差序格局”就因此被瓦解了吗?“差序格局”受到工业化和城市化的冲击,会随着时代的发展而不断的做出回应。由于中华文化影响的深远性与文明的规训性,“差序格局”在今天依旧是人们处理人际关系的重要原则,这种差序关系渗透到社会的各个领域中。肖瑛认为,现代社会瓦解的是“差序格局”中对于道德约束的一面,而重建的则是基于感情和利益基础之上的唯利是图的新差序格局(肖瑛,2014)。学者柴玲(2010)认为,随着现代“差序格局”的变迁又衍生出了拟血缘关系。这种血缘关系不是指基于生物上的血缘关系,而是指基于情感和利益基础上催生出来的关系。以乡镇企业中的企业主和员工为例,企业主如同家族中的家长,而员工对于企业主如对自己的亲人一样忠诚。两位学者都认为,新型差序关系是基于情感和利益基础之上的。

(三)朱家角X村的背景概述

X村位于上海市青浦区朱家角古镇,是一个典型的老上海城郊村。目前X村共有人口3898人,其中60岁以上人口占全村总人口的1/3,老龄化十分严重,这些老人大多是上海市常驻人口,年轻时多为当地的农民或者工人。经居委会主任介绍,这些老人的儿女多数在市中心定居、工作。除此之外,占全村人口比重第二大的为外来务工人员,其中多数职业为市中心企业白领和在朱家角旅游区做生意的个体商户。受工业化和城市化的影响,目前X村已经没有务农人员,原有的农田被开发成为商业用地。目前X村正在与华为公司接洽开发基地事宜,今后X村将进一步城市化。

(四)研究方法介绍

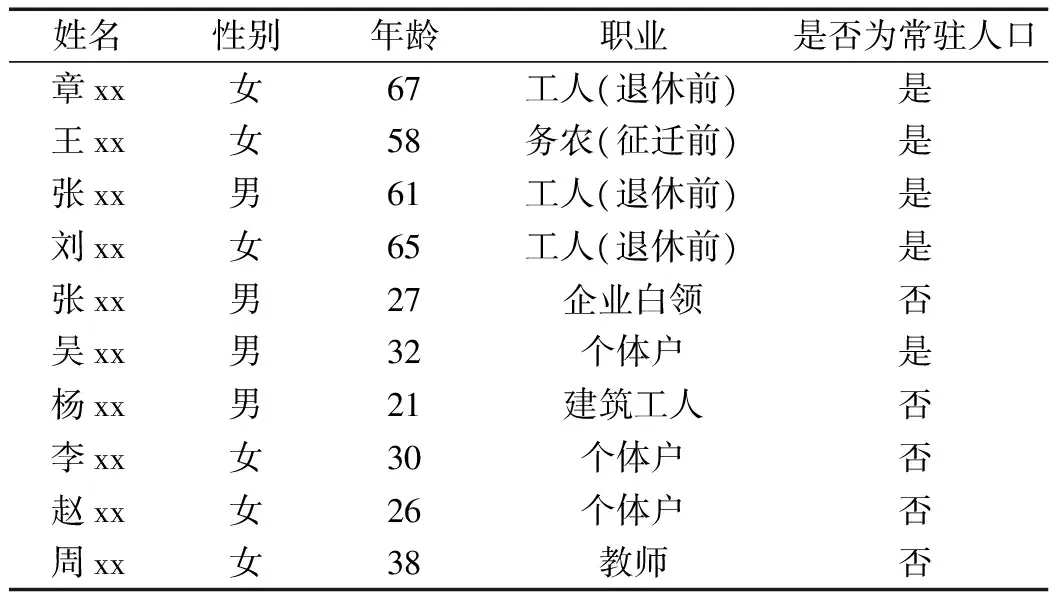

本文主要采用质性研究方法中的参与式观察法和访谈法。笔者通过对X村村民日常生活的观察,归纳出其日常互动模式以及该村“差序格局”的变迁。除此之外,笔者通过滚雪球的方法共访谈了十名住在该村的居民,十名接受访谈者的基本信息见下表:

姓名性别年龄职业是否为常驻人口章xx女67工人(退休前)是王xx女58务农(征迁前)是张xx男61工人(退休前)是刘xx女65工人(退休前)是张xx男27企业白领否吴xx男32个体户是杨xx男21建筑工人否李xx女30个体户否赵xx女26个体户否周xx女38教师否

三、研究结论

(一)个人与亲属之间的关系:疏远

“现在我就一个人住,年龄大了腿脚也不方便,每天吃着社区给提供的健康餐,一个月也花不了几个钱。很多亲戚都在这几年去世了,还有一些外地的亲戚平时也都不怎么联系。我就只有一个儿子,在市中心上班,平时工作忙,加班多,很久才来看我一次,我们也很少联系。一方面我自己不会用手机,另一方面我也不太想打扰他工作。”

——章xx,女,67岁

这是X村多数老人目前生活的现状,多数都是独身一人或者和老伴一起生活,平时很少出远门,亲属大多去世,在外地的亲属又很少联系甚至是从不来往。子女多数在上海市中心工作,平时很少照料他们。

“我就是来上海打工的。这里房租便宜我就住在这里了,我和我父母关系不太好,平时不怎么联系。现在只想好好赚点钱回去自己做点生意。”

——杨xx,男,21岁

目前常住在X村的年轻人多数都是像杨某这样的外来务工人员,因为该村位于上海城郊,房租相对低廉,所以住在这里。这些外来务工人员没有上海户口,辗转各处打工,如浮萍一般飘无定所。他们与亲属互动的方式多限于平时几个家长里短的电话,除此之外无他。

由此我们可以看出,受到工业化和城市化的影响,人们受地缘和业缘的限制从而削弱了与亲属之间的联系和羁绊。过去我们认为,对于中国人来讲,即使平时不联系,但由于有天然的血缘和地缘关系存在,就可以义务性的复制和保持人们之间的信任关系(张必春,许宝君,2015)。但现在来看,由于现代生活的快速与压力让人们变得更不愿意交往,或者交往仅仅限于浅层次。人们的交往更趋向于理性化。如章女士所言,自己能够理解儿子工作的不易与辛苦,所以平时不愿意打扰他,也不太乐意占用他太多时间来看自己。这反映传统亲属关系在面对工业化和城市化的冲击下,也逐渐变得理性化。

(二)个人与邻里之间的关系:选择性互动

“说实话,我老伴去世的早。除了跟自己的孩子在一起以外,我就喜欢跟我们村里这帮老头老太太们交往,我们简直跟亲姊妹一样!我们平时一起吃居委会的健康餐,也约着一起去参加居委会举办的活动,没事的时候在搓搓麻将,挺高兴的。我对现在的生活挺满意的。”

——刘xx,女,65岁

“平时和同事接触比较多,和邻居没怎么接触。我连我邻居是谁都不知道。而且这里住的很多都是年龄比较大的爷爷奶奶,也不太有共同话题啊。如果要打交道,八成是有求于人的时候吧。”

——张xx,男,27岁

访谈显示,个人与邻里之间是有选择的互动,但是这要取决于自己的邻居是谁。对于老人来说,他们常年足不出户,在村里长居,与邻居之间相互熟悉,所以彼此之间和老街坊互动较多。对于年轻人来说,他们都是来这里暂居的租客,而租来的房对于他们来说没有“家”的概念,更多的只是一个能够提供居住功能的住所而已。而长居在这里的多数都是60岁以上老年人,年轻人与他们的文化差距和代际差距大。因此,他们自然而然的把年轻人看作是“外地人”,区别于社区的一份子,面对他们时更多的带着一种警惕,所以不会有更多的交流。碍于现代生活的快节奏和理性化,这些年轻人疲于应付工作,也不会选择主动去和这些长居在这里的老年人产生互动关系。由于无法融入彼此的生活,他们之间产生了一种疏离的关系。在这些年轻人眼里,这里长居的老人对于他们来说是“陌生人”,如果产生交互关系,那么对于他们来说更多只是一种理性的利益和价值交换,正如上文中张某提到的“有求于人”。

值得注意的是,拟亲属关系似乎在X村成为常住居民的主流互动关系。而这里的拟亲属关系指没有生物上的血缘关系,但却比有血缘关系的亲属更亲。老街坊之间的邻里关系就体现出这一点。就笔者在居委会食堂的观察,来这里用餐的多数是头发花白的60岁以上的老年人,彼此之间做了几十年的老邻居,有的甚至是工作时的同事。拟亲属关系弥补了亲属关系疏远带来的孤独感和空虚感,同质人群聚集在一起交流情感,消磨时间,势必会让这种拟亲属关系日益增强。而对于年轻人来说,也是同理。

(三)个人与组织之间的关系:亲密

“我们平时经常去居委会呢!居委会时不时就推出一些老年人的健康讲座,并且还组织老年人到各个地方旅游。大家如兄弟姐妹在一起,又热闹,又高兴!”

——张xx,男,61岁

“作为外地人平时我们也挺重视和居委会的关系的。因为居委会时不时会发布一些落户的信息政策啥的。有时候你跟居委会的关系好点别人说不定帮你留个指标。”

——李xx,女,30岁

经笔者调研,X村目前没有其他社会组织,只有一个居委会。但不管是长居在这里的老居民还是暂居在这里的外来务工人员,都十分重视与居委会之间的联系,但二者之间联系的出发点不同。久居于此的老居民把居委会当作联络和维系感情的平台,街坊邻里之间会集体参与居委会组织的活动;但年轻人从利益角度出发,更在乎居委会能给自己带来多大的实惠,因此更重视和居委会工作人员之间的利益关系。

在人们的传统行为逻辑中,个人对集体事务漠不关心,更加重视个人事务,因此人们不愿意参加集体行动,个人与集体之间呈现一种疏远的关系。但是对于老居民来说,他们与组织之间是异常亲密。一方面,组织将一批有共同身份特征、生活在共同时代的同质群体集合起来,加强彼此间的认同,产生了较强的集体意识;另一方面,这些老居民多数出身于上世纪40至50年代,长期受到计划经济时期集体行动观念的影响,因此对于集体文化有较大的认同感。而年轻人的行为似乎有些矛盾,在观念上重视集体,在行动上疏远集体。其实也不难理解,一方面这些行政组织能够为年轻人带来利益上的好处,在理性选择的基础上,年轻人自然会在观念上重视它,实际上这代表着年轻人重视自己的利益;另一方面,年轻人并不能产生对这些组织的认同感,不像老居民那样,彼此之间不存在认同的基础,因此在行动上对集体保持着隔离的态度。

(四)实质:转型时期的差序格局

根据上文所提到的,X村的“差序格局”既不像是传统的熟人社会大家你来我往,也不完全像现代社会这样完全按照情感和利益来支配,它更像是二者的混合体。考虑到大的时代背景,目前中国正出于转型时期,而这种城郊村既具有现代城区的特点,但也没有完全摆脱乡村的影响,因此,这种城郊村既有现代理性疏远的一面,也具有传统熟人社会亲近的一面。而这种现代理性和熟人社会的混合,正是因为不同的群体之间的融合与碰撞而产生的。在这个城郊村生活的,一大部分是已过耳顺之年的老人,另一部分是活跃在这个城市各个角落里年轻的城市建设的中坚力量。老年群体和年轻群体之间总体上呈现出隔离的态势,但是各自的次级群体之中的关系却是逐渐增强。对于他们,血缘关系带来的天然的亲近感被逐渐瓦解会给人一种无所适从感,在面对理性社会所带来的冲击之时,他们自身会对原有的差序关系做出应对和调整,保证自己生活的平稳运行,而加强这种拟亲属关更能给人一种现代社会的安全感,这也是为什么各自小圈子的凝聚力会日益增强,其实这是个人在应对面对新的文化所带来文化震惊的不适感的一种应对。但同时,个体也在不断适应这种现代社会下必然的理性关系,既不同的个人、不同的群体之间不会轻易的交往,彼此之间保持着一种警惕性,更加重视自身的利害格局。当然,这种转型时期下的茫然不是X村所独有的,面对工业化和城市化的冲击,当下的迷茫可以说是很多类似的老城郊村都正在经历的。

四、结论与反思

费老当年十分准确的概括出中国乡土社会的社会关系格局,但是由于工业化和城市化的冲击,“差序格局”不仅仅只限于血缘和地缘关系,现代学者基于“理论自觉”的角度,将婚姻、利益、感情等因素也加入这个理论中,全面拓宽“差序格局”,特别是个人主义日渐盛行,利益更加被看重的情况下。这些都加强了“差序格局”理论的适用性,传统差序格局也逐渐变得理性化。在这个条件下,笔者对X村进行个案研究,是希望从现实角度考量在受到工业化和城市化的冲击下,现代“差序格局”与传统“差序格局”相比有什么新的变化。当然这只是X村的情况,可能在上海其他村的情况又是不尽相同,或者在其他城市的村子里又有新的变化。这些变化有什么共同的规律,背后的影响因素是否相同,还需深入分析。

[1]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:28-32.

[2]阎明.差序格局探源[J].社会学研究,2016(5):191-213.

[3]柴玲,包智明.当代中国社会的“差序格局”[J].云南民族大学学报,2010(3):44-49.

[4]杨玉宏.“差序格局”思想的现代诠释[J].学术界,2013(2):143-285.

[5]潘建雷.差序格局、礼与社会人格——再读乡土中国[J].中国农业大学学报(社会科学版),2010(3):44-54.

[6]周飞舟.差序格局和伦理本位:从丧服制度看中国社会结构的基本原则[J].社会,2015(1):26-48.