屠岸与诗

2018-03-19杨宝怡

杨宝怡

香港岭南大学

屠岸先生是著名的诗人、翻译家,他的诗歌生命启蒙于母亲,母亲教他读诗诵诗,使他自幼就受到古典诗歌的薰陶,激发了他对诗歌的热情,也让他与诗结下不解之缘。从少年时代直到暮年,几十年间,屠岸先生创作出大量诗歌,亦翻译了不少外国诗歌作品,如翻译出版了《莎士比亚十四行诗》《济慈诗选》等,其中,《济慈诗选》获得了鲁迅文学奖翻译奖。屠岸先生对诗歌的贡献远不止于此,他还发表有关诗歌创作和理论的深知灼见,并出版有《诗·文论·剧论——屠岸文艺评论集》,记录自己的文艺见解。

没有生活就没有诗

文学本身源自生活,但又高于生活,它是反映生活的产物,却又是超越生活的创造。从中国第一部诗集《诗经》到现在的新诗都承继了这一传统。屠岸先生说:“诗要忠实于时代与生活,首先是指诗不能脱离时代的精神,不能背离生活的真谛,要与人民同呼吸共命运。”他自己的诗作正是紧遵着这一原则。

屠岸先生的诗作当中有不少蕴含深刻的家国情怀,反映了他对社会的关注,而这种关怀源自少年时的切身感受。由于抗战爆发,1938年屠岸先生一家举家迁移,颠沛流离之际,他生了一场重病。休养期间,母亲仍不忘为他诵诗以除病魔之扰,在读到杜甫的《春望》时,那深沉的家国之痛俘虏了屠岸先生,与当时的经历、心情联系在一起,引发了共鸣。

大病初愈后他开始作诗,要把胸腔里激昂的情绪以诗句抒发出来,他的第一首公开发表的作品就是以抗日为主题的散文诗《祖国的孩子》,1941年刊登于上海的《中美日报》,作品“虚构了一个农村的孩子,怀着对日寇的仇恨,投奔到革命队伍中”。后来,屠岸先生不愿在敌方的报刊投稿,所以在日军投降前都没有再发表任何作品。但他在诗歌创作的路上并没有因此停滞,反而写出了许多诗。40年代他的创作丰硕,作品数量攀上了一个高峰,手抄本的稿子有四十多本,大约七八百首诗。因为太平洋战争爆发,上海沦陷,屠岸先生的这些诗作并没有在报刊上公开发表,待1945年抗战胜利后,才开始陆陆续续发表,但是大部分都因各种原因散佚了。他曾在《文汇报》的副刊上发表的《我相信》一诗(后收录在诗集《哑歌人的自白》)是其中少数幸存的作品:

我相信

我有严重的色盲症

把红色和蓝色倒置

把暗的黑色和亮的白色

也倒置

因为我看见

太平洋变成了人血的海

它把蔚蓝的天空

也映成通红

(我得声明我不是什么骗人的“先知”)

而初出东方的太阳

也因此而显出

满脸的忧郁(此之谓in the blues?)

因为我又看见

白手套并没有

把罪恶的黑手

遮住

(朋友,这原来就是所谓“白色恐怖”?)

而黑单上

却写满了光芒四射的

姓名

于是我更懂得

黑暗的内部

必然包含着

光明

1946年11月23日

描绘了诗人对黑白颠倒的现实世界的不敢置信,还有一贯的家国情怀。国家正值黑暗时期,“人血的海”是当时战争的残忍的揭露,虽然战争无情,但诗人在末段仍透露对未来的期待,相信光明会冲破黑暗。

又如诗作《被击落的星星》写于闻一多、李公朴被枪杀之后,诗中提到:

在黑暗的天空

有两颗耀眼的星星

突然被

因为阴谋所以没有声音的枪弹

击落了

这“两颗耀眼的星星”指的就是闻一多和李公朴,诗人在诗的最后写道:

我将看见两颗星星的灵魂

微笑着

在黑暗灭亡的时候

表达了对光明终将到来的憧憬,终有一天,黑暗会有灭亡的时候,到那时这两颗曾为国家、为民主付出的生命之星会得到慰籍。

除此之外,屠岸先生其他的诗歌作品如长诗《进出石库门的少年——诗句的碎片》等也同样描述了社会现实的状况,但总会在一片混浊之中,看到诗人对光明来临的一线渴望与笃信。正如屠岸先生自己所说:“要当诗人,首先要当一个正直的、善良的、有美好心灵的人。如果没有对祖国、对人民、对社会主义、对人类解放事业的热爱、对真善美的执着,就不能成为诗人。”

除了对国家命运的关注,屠岸先生的作品中也有关于个人生活的记录、感悟。比如后期收录在《诗爱者的自白——屠岸的散文和散文诗》中的作品,不少是感遇寄兴和咏物抒怀的产物,而且饱含着童心童趣。《加拿大杨和毛白杨》就表现小女孩小铃对锯树的看法,大人因为老树招虫,喷杀虫水也灭不了,所以把树砍了,但小女孩拼命去阻止,她看到的是老树旁的一群新栽的毛白杨,觉得小树没了妈妈。成年人思维成熟,对待人与事往往从实用性角度去考量,却失去童时的感怀能力。儿童纯真,他们对世界的关怀则比较直率,充满温情与爱意。《菲菲与小猫》一诗描述老张的孙女菲菲对小猫的照顾,对养猫之人无力提供猫食供给却要养一大窝猫而且因为猫偷食就把猫掼死的行为予以谴责,诗的最后菲菲的一句提问:“阿爷,世界上谁最残忍?”发人深思。诗歌不止呈现童心,也透过儿童的眼睛看到人类残酷荒谬的一面,让大人能从儿童身上得到反省。屠岸先生的诗给读者提供了另一个角度去看世界,一个每人都曾拥有过却又在成长途中遗失的角度。

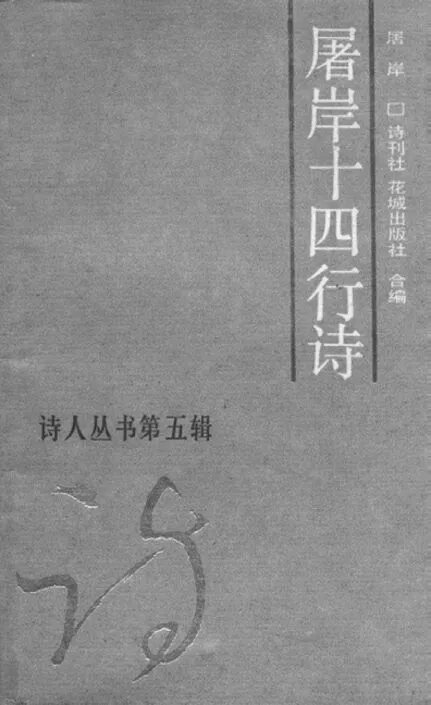

屠岸先生书法

在传统的语境下创新

屠岸先生的诗作涵盖了近体诗、新诗、散文诗与十四行诗,他的诗艺经验不一定是最丰富的,但能给诗学带来新的启迪。他的诗作承继了中国传统诗歌的优点,也吸收了外国诗歌的艺术特点,在两者交融下,产生独特的诗作风格。许金琼在论文《中国古典诗歌传统和屠岸的诗艺探索》中就分析了屠岸先生诗歌的戏剧化的运用。新诗戏剧化是指与中国古典诗歌相似的审美情趣——客观化和间接性。譬如《电梯里的独白》全篇皆是戏剧性的内心独白,表现编辑部员工内心的焦躁。除了独白,还有对白的使用,如《圣伯特利克大教堂门前》中诗人和青年的对白,引发诗人对宗教的思考。屠岸先生以自身经验,说明保持传统和借鉴外国艺术经验的重要性,正如屠岸先生自己所言:“面对辉煌的诗歌传统,当代年轻诗人要继承遗产、革新传统,没有创新的仿古等于赝品,没有继承的创新则很可能是短期效应。”

此志不渝的诗歌翻译

一部外文作品飘洋过海来到另一个语言世界,为当地的人看懂,端赖于翻译。但翻译却不是容易的工作,一种语言跟另一种语言之间的差距不仅仅是声音上的,还有文化上的,语言的转换须得兼顾字词的含义和文本的思想。译诗更是一项艰巨的工作,诗歌本来就是以一种凝练的文字表达抽象式的情感,对于韵律节奏有严格追求,若只理解字面的意思是不能完整地读懂一首诗的。另外,基于译者的个人理解、生活经历、行文风格的差异,不同译者在同一作品上的翻译也不一样。为此,英国诗人雪莱就曾说:“译诗是徒劳无益的,把一个诗人的创作从一种语言译成另一种语言,犹如把一朵紫罗兰投入坩埚,企图由此探索它的色泽和香味的构造原理,都是不明智的作法。”美国诗人Robert Lee Frost也指出:“诗意就是在翻译过程中失去的东西。”这句评价后来更成为经典名言。他们的观点都认为诗意只要经历翻译便会有所损失,主张诗之不可译。而屠岸先生却认为翻译有它的可行性,中国古语说“诗言志”“词缘情”,虽然民族不同、语言不同,但人们的情和志大抵相通。译诗是文化的传递,如果拘泥于语言和文化的界限,那中国人就可能不会认识到莎士比亚,外国人也不会读到李白、杜甫等诗人的作品。

2001年,屠岸先生在罗马济慈墓前

此外,屠岸先生曾说过一部文学作品对于作者,作品出版后就已算完成,但这并不是最终的完成,还要加上读者的解读,让读者感动了才算是最后的完成。若是翻译诗歌,那么作者创作后,要等译者参与翻译了,作品才能传到读者手中,由读者完成。读者的看法随着经历和时间的磨洗而有所改变,一年前看的作品,一年后再看可能就有了新的看法,上一代和下一代对同一作品的理解也不尽相同。因此,一部优秀的文学作品能经得起时间的淘洗,代代相传始终处于未完成状态。翻译承担着让诗的生命在不同文化语境中延伸的责任,为此,屠岸先生始终坚持着译诗的工作,他对诗歌的一片赤子之心和所作出的贡献,是值得颂赞也值得年轻诗人学习的。