宋云彬:“心中有三扇门紧闭着”

2018-03-18张冠生

☉张冠生

清末民初,文人、名士星汉灿烂。遭逢乱世,他们指点江山,激扬文字,书生议政,纵横捭阖,开一代风气。

这类人物,宋云彬先生可作一个例子。

1935年春,《人世间》杂志拟选“五十年来百部佳作”,为此致信文化名家,征询意见。宋云彬接到信,即开列书单。鲁迅著《呐喊》《彷徨》及其他杂感集皆在内,同时加注五字:“《集外集》除外。”率直如此,少见。

1940年夏,重庆沙坪坝一位中学生写信给《中学生》杂志,向“诸位编辑先生”请教怎样着手研究中国历史。该刊编辑部请宋先生作答。

宋先生复信建议:“先看一些近代人编的《中国通史》之类。”同时说明——“不过据我所见的已出版的《中国通史》,没有一部真正说得上一个‘好’字的……只好请你多看几种。”

直言学界,不免犯忌。1942年3月15日,《野草》杂志第三卷第六期载文,作者诸葛灵表示“久仰”宋先生,但“看不惯这副革命文化人的嘴脸”。

《野草》系宋云彬和夏衍、孟超、聂绀弩、秦似共同创办。宋先生嘱咐同人“务请予以发表”,却不与之争辩。

“革命文化人”的说法,自有来处。

宋云彬出生于1897年,自幼嗜读,青年时期深受《新青年》等进步杂志影响。从1921年末到1924年夏,宋云彬先后在《杭州报》《浙江民报》《新浙江报》任编辑、副刊编辑和主笔,常发表文章,揭露社会黑暗。

1924年,宋先生在杭州加入中国共产党,后到中国共产党办的上海国民通讯社工作。1926年,转至广州黄埔军校任职,编辑《黄埔日刊》,任该校政治部编纂股长,受周恩来领导,与恽代英、萧楚女共事。

可惜读到的宋先生日记(《红尘冷眼——一个文化名人笔下的中国三十年》)是从1938年开始的,看不到他当年和周、恽、萧等共事期间的文字记录。其孙辈回忆文章说:“他常对我们说,这是他最难忘的记忆。”

可见,宋先生当得起“革命文化人”的称呼,即便他后来脱党。

《红尘冷眼》开篇,是1938年12月18日所写。首句是:“上午八时半出席政治部驻桂办事处第三组会议。”

其中说的“政治部”,指当时国民政府军委会政治部。其时,郭沫若任该部第三厅厅长,宋先生受其邀约,参与其事,有“夜校蒋委员长《告全国国民书》”之类的具体工作。

宋先生身在政界,心属文化。其日记显示,他一边办理政府公文,一边和巴金等人商议出版文艺半月刊,和胡愈之通信商量加盟生活书店事。

这一时期,其日记内容多半是工作所涉,如“送来通告一件”、“送请各组室负责人阅看”、“校对白主任言论选集”、“为《国民公论》写论文”等等。宋先生视之为“大都例行公事,不足记”。

偶尔聚会,遇到文人朋友,宋先生便心情大好——“座有夏衍、巴金,谈甚欢。夏衍言,雁冰已赴新疆,其眷属则留居云南。”(1939年1月25日日记)

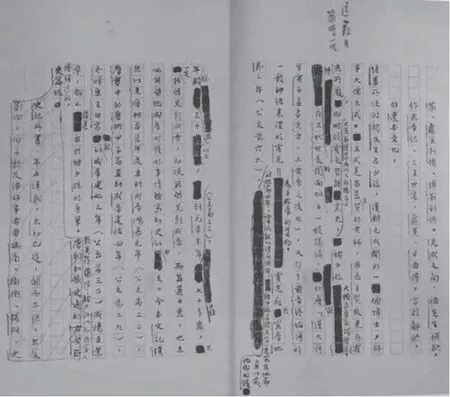

《史记出版说明》草稿。由于“右派”身份,宋云彬的名字没有出现在1959年点校本《史记》的编者里,然而,从标点到编辑出版,连同历次重印及线装本,宋云彬是自始至终的主事者。

20世纪40年代的中国政坛,国共两党之外,民盟吸纳了诸多小党派和无党派知识分子,很多文化名流会聚于民盟。其中不少是宋先生的朋友。

民盟成立于1941年3月,起初由“三党三派”组成,没有个人成员。因其斡旋国共之间,调停作用突出,许多人希望加入。1944年9月,民盟全国代表会议决定,取消先前的团体会员制,以后盟员一律以个人名义加入。

1945年3月17日,宋先生日记说:“在商务酒店晚餐,座有公朴夫人……罗隆基后至,谈甚欢。罗隆基谈徐志摩与林徽音、陆小曼恋爱经过甚详。”

罗隆基是其好友之一。是年夏,经罗隆基、周新民介绍,宋先生加入民主同盟,并任民盟南方支部常委。

关于入盟经过,宋先生1945年6月9日日记说:“上午访罗努生,谈甚久,在罗处午餐。罗邀余加盟,余允考虑。”6月27日日记说:“昨天上午九时周新民来,谈参加同盟事。”

宋先生日记自1945年6月30日戛然而止,直至1949年2月26日又续,其间空白,断了线索。故此,其加入民盟最初数年之事,不见其日记记录。

1949年2月26日,一批在港民主人士应中国共产党邀约北上。宋先生与包达三、柳亚子、陈叔通、马寅初、郑振铎、叶圣陶、王芸生等同船。

1949年3月25日,宋先生写日记说:“上午愈之来,与柳亚老剧谈,亚老近来兴奋过度,又牢骚满腹,每谈必多感慨,恨无辞以尉荐之也。愈之谈及张申府,谓张之大病在不肯忘其过去之革命历史。彼与毛泽东氏在北大图书馆有同事之雅,周恩来加入中共,亦由彼介绍,遂以革命先进自居。初不知此等思想实为一沉重之包袱,不将此包袱丢去,未有不流于反革命者。……微闻平津解放后,毛泽东戒其党人,须忘其前功,而努力于建设。愈之殆闻人转述毛氏之言,而加以演绎者也。初不知毛氏此言系对其党人而发,若夫一般知识分子,正惟恐其忘却过去之光荣历史,而自甘堕落耳。”

对以毛泽东为代表的一代共产党人的信任,是当年一代知识分子的共有心理。宋先生的信任,或达更高程度,才说得出这样的话。

见贤思齐,见不贤而内自省。宋先生在新政权建立前后的日记,读得出一种高度警惕性,时刻留意那种可能导致“堕落”的精神现象。这种现象,似乎是从语言文字开始的。1949年前后,很多学者、文人的文章语言、风格都有明显转变,有大量例证在。至少,宋先生已表现出这个方面的敏感。

1949年3月27日,宋先生日记中出现对其故交旧友的批评性评价——

“国民戏院有晚会,为欢迎所谓民主人士者,及欢送巴黎世界和平大会代表出国……代表团由郭沫若、马寅初分任正副团长,今晚郭、马先后致答辞。郭氏所陈都老生常谈,并无精彩处;马氏则近乎荒唐矣:彼谓第三次世界大战一旦爆发,中国完了,全世界也完了,此何言耶?此老倔强可爱,惜所见不广耳。”

半年后,第一届政协会议其间,宋先生日记中这类议论尤其集中。

9月27日日记:“讲演词以宋庆龄的最为生辣,毫无八股气,可惜她不会说国语,用一口道地上海话念出来,就没有劲了。黄炎培的发言,既不庄严,也不松动,令人生厌。程潜之讲词文句不通,意思也平常,应考末一名矣。”

9月22日日记:“谭平山作口头报告,一口广东话,说来又不甚有条理。费时一点钟,令人生倦。”

9月24日日记:“陈嘉庚平时颇善讲话,今天照发言稿一个字一个字念,像过去私塾学生念书,听起来颇有滑稽之感。梅兰芳善唱戏,但上台读演讲词课不成。”“许德珩之发言文字不通,念出来当然也不通,俨然以学者身份登台,殊令人齿冷也。救国会之发言稿,本无精彩,开头又经沈志远加上一段‘人民八股’,更觉无聊。”

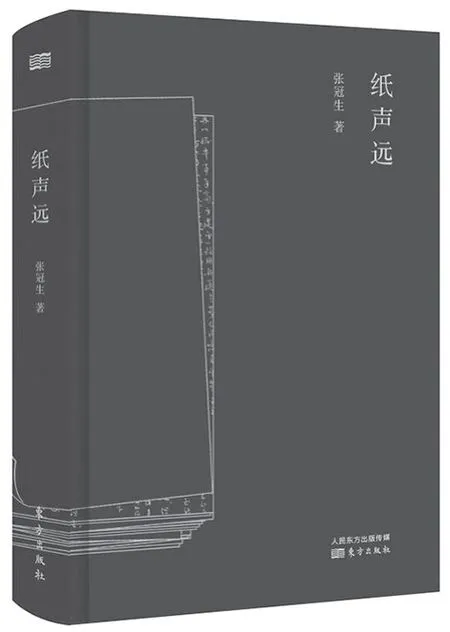

宋云彬和夫人孙秀珍在翠微路的寓所外合影。1961年,中华书局搬到西郊翠微路2号大院后,住宿方面做了调整,宋云彬住进一区一幢日式小别墅里。

从“自甘堕落”到“人民八股”,宋先生当时感受之敏锐、之准确,在半个多世纪后,被历史证实。

对“人民八股”无知觉,甚至自己也“八股”起来,不就是知识分子的“堕落”吗?胡愈之是宋先生在救国会的领导,也是他在民盟的领导,还是他当时参加编写新教材的最高领导。从胡愈之口中听到“八股”时,他照写不误。

1950年6月25日,宋先生写日记说:“胡愈之以出版总署署长身份登台讲话,一讲就是三个钟头,噜哩噜苏,聆之欲睡。”

傅彬然,可谓宋先生的挚友。1950年7月23日,他们一起赴中山公园来今雨轩,参加朋友女儿的婚礼。当天,宋先生日记有话——“彬然亦发言,有‘我们应向新郎新娘学习’之语。夫结婚则结婚耳,吃喜酒则吃喜酒耳,何必来此八股一套。贺客向新郎新娘学习,尤不成话,学些什么呢?”

对庸俗语言如此敏感、感觉如此精准、脾性如此直率、批评如此及时、语言如此生辣,赶上“鸣放”、赶上“引蛇出洞”,会是什么情况?

《红尘冷眼》中,1957年的全部日记,从6月9日开始,到21日结束。一年里不见其他月份,6月里也不见其他日子。不知何故。

好在这十几天正是关键时间节点,正值转折阶段。不多的文字里,记录下一些重要信息。

6月9日,《浙江日报》头条位置转发8日《人民日报》社论《这是为什么》。宋先生读过,写日记道:“读者为之悚然,谓‘放’‘鸣’自此收矣。余勉励出席座谈会之青年,仍应畅所欲言,不必有所顾虑,并说明反党反社会主义之谬论必须驳斥,但正确的意见、正确的批评必须任其继续鸣放也。”

6月10日,宋先生在中共浙江省委统战部座谈会上首个发言,直言对8日《人民日报》社论“不甚赞同”。

6月11日,《浙江日报》头条新闻是10日统战部会议消息,加小标题曰“宋云彬不同意《人民日报》《这是为什么》的社论”。宋先生当天日记中似有所觉察——“其为善意宣扬耶,抑恶意挑拨耶,不得而知矣”。

宋先生的“不同意”看法引起了毛泽东的注意,社论正是他老人家手笔。

据说他又看了宋先生的一些杂文,连说“书生之见”。话中听不出疾言厉色。

从6月12日到21日,宋先生日记里先后出现诸多人物,其中徐铸成、章伯钧、储安平、丰子恺、钱君匋、叶笃义、沈志远、萨空了、罗隆基、赵超构、刘思慕、王统照、陶大镛、陈新桂、张云川等,都是民盟同人。

其中,18日日记说:“昨接通知,民盟中央常务委员会为讨论章伯钧、罗隆基反党反社会主义言论问题,召开扩大会议。……余作十分钟之发言,驳斥章伯钧等反社会主义谬论,亦自作检讨。”

1958年2月23日,中共浙江省委书记江华邀右派分子座谈,宋先生在座,且把会议内容写入了当天日记。

3月8日傍晚,“民盟有人打电话来,阿庄接听,谓其人粗声大气,直呼宋云彬,妻闻之大不怿”。这段记录,说明盟内工作人员对宋先生已另眼相待。

3月25日,宋先生为卖旧书,须开证明。“上午特赴政协看林元长,拟请政协盖证明,林不见,且有人止余上楼,态度恶劣已极。”政协脸色也变了。

粗声大气也好,阻他上楼也罢,这些人态度虽恶,影响不到宋先生的命运。

能定其命运的当局者,真的不知道他是个“革命文化人”?

1955年7月26日,第一届全国人民代表大会第二次会议合影时,宋先生在第二排,与首排的毛泽东近在咫尺。

事实上,宋先生被定“右派”,其行政九级降为行政十四级。他“作过多次思想检查,但是始终不知道错在哪里”。

1979年2月,有正式文件对宋先生“错划”右派问题作出“改正”。

他病卧于榻,听家人连着念了几遍抄件后,拿过来,注视良久,对家人说:“哦,改正了,就是字写错了拿橡皮擦一擦,改正了。”说过,“脸上露出一丝惨淡的苦笑,随即不再对此有任何评价”。

两个月后,宋先生过世。有人这样记录他的晚年——“他虽然仍咬着烟斗,仿佛还是那样从容潇洒,风度不减当年,但直到去世,整整九年,几乎一言不发……临终前只说:‘我心中有三扇门紧闭着,再也打不开了。’”