陶瓷再修复中拆胶技术的研究

2018-03-15牛飞

牛 飞

(深圳博物馆,广东 深圳 518026)

1 陶瓷再修复的意义

陶瓷是我国乃至世界文化艺术宝库中的璀璨明珠,中国陶瓷文物数量庞大,种类繁多,在大多数博物馆,陶瓷都是重要收藏[1]。但是由于硅酸盐材料抗剪力远小于抗压力,因此展现出硬且脆的特性,大多数古代陶瓷文物难免会因自然界或人为原因而遭到不同程度的损坏,例如考古挖掘未对发掘文物进行很好的保护,破坏了文物自身与土壤的协调性,导致陶瓷文物出土后微裂纹扩张,直至器物裂解[2]。一般来说,陶瓷器形损坏有冲线、冲口、断裂、缺失等[3]。文物修复,目前国外也称为文物整饬,就是在最小干预的基本原则下,有效保护和复原这些残损的文物,便于学者和观众对器物进行研究和欣赏,使文物在博物馆的展览与研究中发挥作用[4,5]。

由于我国对文物修复的科学认知起步晚,国内文物修复相关研究明显匮乏。一方面,缺乏对国外先进文物修复理念的充分认识,没有将文物保护学科进行高度理论概括和深度研究。另一方面,受研究设备、资金限制,以及部分文物修复属临时性抢救修复,修复器物未引起足够重视,或者修复者技艺不高[6]。在各个博物馆以及市面上有大量的陶瓷文物由于操作者修复不理想,常有粘接错位、拼对错误、溢胶、材料老化等问题,甚至对于棕眼、缩釉、开片、变形、开裂、露胎、烧制失败的釉层、釉层剥落、色泽黯淡等烧造缺陷,以及各种侵蚀痕迹、人为的刻凿文字等历史痕迹,也进行了不恰当的修复,使器形发生了扭曲,图案发生错位,并且部分重要字迹、花纹、特征被掩盖,严重影响了文物传播历史价值、科学价值和艺术价值,歪曲文化遗产的美学、观念和物理上的特点[7]。因此需要对这些陶瓷文物进行再修复。对于陶瓷器的再修复,其关键是将拼接不准确的器物进行拆胶,重新拼接、配补、加固、打底、上色、仿釉,使之恢复原本造型及形态[8]。这其中,拆胶是尤为重要的一步,只有对粘接不当的文物通过科学的方法进行拆胶操作,减小文物残片的磕碰,才具备更加准确地恢复文物原状的可能。

拆胶的主要机理就是加剧胶的老化,或者利用溶剂溶解最贴近胎体粘接面的胶,使胶与粘接面展现更大的表面不相容性。本文根据最常用的3类胶粘剂,分析各自特性,在确保陶瓷文物安全的前提下,研究相应的拆胶技术。

2 拆胶方法

拆胶常用试剂为丙酮、天那水、乙酸乙酯等有机类物质的良好溶剂。

主要工具有手术刀、酒精灯、橡皮锤、钳子、热风枪等。热风枪是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取的工具,常应用于电子行业。

主要设备有马弗炉、水浴箱等。

2.1 环氧树脂胶的拆胶方法

由于环氧树脂粘接强度较高,操作较方便,固化后收缩率小,不易变形,被大量用于文物修复中。但是操作者用环氧树脂粘接常常由于没有因地制宜设计固定装置确保拼接部分不发生移位,拼接的陶瓷常发生错位现象,或者粘接面没有清理干净,粘接不够接触紧密,涂胶量过多,胶水起到更多的是填充作用而不是粘接作用,高分子体相互拥挤,从而无法形成相互间最强的吸引力,物体间的粘接依靠的不是胶水的粘接力,而是胶水的内聚力[9]。

对于环氧树脂胶的拆胶,可以利用机械方法、温度控制方法以及溶剂方法。首先从粘接缝隙溢出的胶着手,因为胶水不是独立存在的,它必须涂在二个物体之间才能发挥粘接作用[10]。粘接力与摩擦力有关,而表面光滑度是摩擦力的影响因素之一,表面越光滑,摩擦阻力越小,粘接性就越不牢固,大多数陶瓷器表面都比较光滑,因此用手术刀可以将溢出来的胶轻易剔除。仔细观察需拆胶的部位,如果错位较多,需全部拆除,则可以将陶瓷文物置于水浴箱中,温度调至70~80 ℃,浸泡1 d,然后试验胶的状态以及胶接部位是否发生松动。此方法适用于粘接错位较多、胎体较致密的器物,因为错位多,粘接面缝隙更大,粘接胶与外界有更多的热量交换,加剧胶的老化。但如果胎体酥松,热冲击可能破坏晶格,导致陶瓷胎体的裂解,产生新的病害。不建议将器物整体浸泡于有机溶剂中,因为有机溶剂可能会与器物某些成分发生反应,影响力学性能。

对于只有某些部位粘接错位,其余大部分粘接较好的器物,可以先用棉花沾丙酮、天那水等有机溶剂,贴敷在粘接缝隙处,再包覆一层保鲜膜,尽量使胶与溶剂接触,产生部分溶胀。该方法可以起缓冲作用,防止后续热风枪处理造成的强力热冲击引起的脆断。热风枪可以提供稳定的热量,加速胶类物质的老化。利用热风枪拆胶,需要了解树脂类胶粘剂的玻璃化温度。在玻璃化温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性[11]。大部分树脂胶粘剂的玻璃化温度在100~200 ℃,考虑到热风枪的传热效率,经试验验证,将热风枪温度调节至360~380 ℃时较合适。将陶瓷器物平放于抗热实验桌上,打开热风枪,温度上升的过程中先对器物整体预热,使各部位受热均匀,防止炸裂。然后使出风口与裂缝保持5~8 cm的距离,沿着裂缝,缓慢吹过,并不断抖动吹风口。然后对裂缝另一面做同样操作。每做完一遍再对器物其他部位加热,要求快速、全面,确保各部位温度差别不能太大。对裂缝加热4~5遍,关掉热风枪,带上隔热手套轻掰裂缝处,若未见松动,则继续循环操作3~5次。若仍未见松动,或隔着口罩也能闻到胶受热产生的刺鼻气味,此时胶已呈软化状态,可以用一只手固定好器物,另一只手持橡皮锤,朝茬口斜坡处轻敲,施以剪切力。树脂胶具有较小的比热容,停止加热后温度会下降的比较快,因此要在胶体未固化前迅速操作。环氧树脂胶固化后的特点是脆性较小,有一定弹性,因此一旦出现一点松动或错位,就可以用手将断片沿错位方向横向偏移撕下。拆开后,需等胶再凉一点,恢复到40 ℃左右时,迅速用手术刀将粘接面上的胶剔除干净,这是因为温度太高,胶体过粘,剔除时易留下残胶,温度过低时,胶体完全固化,重新恢复了粘接力,若再用手术刀易磕伤陶瓷本体,或者手术刀片崩断。

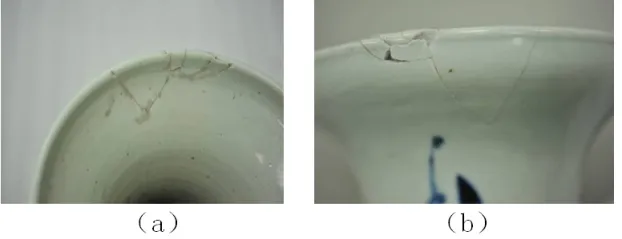

图1~2为一件经粘接处理的青花瓷瓶拆胶前后照片。

图1 瓷瓶拆胶前Fig.1 Bottle before disassembling glue joints

图2 瓷瓶拆胶后Fig.2 Bottle after disassembling glue joints

从图1、2可以看出,这件青花瓷瓶口沿断裂,操作者采用环氧树脂进行粘接,但没有对好位置,粘接错位,并且有溢胶。拆胶处理从图1(b)的孔洞处开始,利用有机溶剂浸泡,然后用热风枪加热。拆胶后,及时处理茬口,如图2所示。

2.2 α-氰基丙烯酸酯胶的拆胶方法

α-氰基丙烯酸酯胶是一种单组分、低黏度、透明、常温快速固化胶粘剂[12]。这种瞬干胶粘接操作的特点是简便、灵活,但缺点也比较明显:1)胶粘剂固化前很难将粘接面用力压紧,易造成累计错位;2)瞬干胶溢出胶的部位固化后易留下白色斑迹,不易去除。瞬干胶的拆胶较难,因为一般施胶量较小,胶层较薄,粘接牢固。适用于陶器文物粘接的瞬干胶为表面不敏感型,如乐泰401、乐泰406,适用于瓷器文物粘接的瞬干胶要求较高的抗剥离强度,如乐泰411、乐泰415,这类瞬干胶耐水性较好,耐温性通常在100℃左右,出于设备安全性的考虑,水浴箱温度不宜调至90 ℃以上,因此用水浴箱浸泡粘接的陶瓷器物对拆胶影响不大。可以利用市面上在售解胶剂,主要成分由松节油、松香水、汽油、煤油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醇等调和而成,对陶瓷基本无害。由于粘接面粘接紧密,可用针头将解胶剂慢慢深入缝隙内,注意待液体渗入后,再推送针头,这与石质文物加固的方法类似。最后用保鲜膜将缝隙覆盖,确保解胶剂与胶有更多接触,发生反应。解胶剂不能确保成功拆胶,一般还会用到热风枪。瞬干胶比较耐高温,玻璃化转变温度可以达到230 ℃。一般来讲热风枪可以调至400 ℃,加热方法与拆环氧树脂胶类似,但要注意,瞬干胶固化后脆性较强,若加热后强行掰,有可能造成新的茬口,因此瞬干胶较热后几乎不会出现松动或滑移错位,应该采用纵向分离的方法,使2块粘接面张开一个小口,再沿着小口分离。拆胶后应迅速清除粘接面残胶,此时的胶很脆,较易剔除。另外,对于粘接错位严重的瓷器,缝隙较大,可以利用一根极细的通电电阻丝插入缝隙中加热软化胶粘剂,以达到拆胶目的。

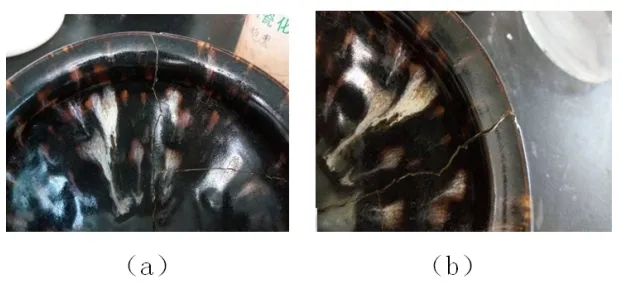

图3、4为一件经粘接处理的黑釉碗拆胶前后照片。

图3 黑釉碗拆胶前Fig.3 Bowl before disassembling glue joints

图4 黑釉碗拆胶后Fig.4 Bowl after disassembling glue joints

从图3、4可以看出,这件黑釉碗整体断裂成3大块,操作者用瞬干胶进行粘接,但粘接错位,缝隙没有合拢。将解胶剂从缝隙处灌入,然后利用热风枪加热。拆胶后,及时清理粘接面残胶。从图4(a)中可以看出,仍有一些白斑,这是无法避免的,也很难清理掉,但不影响再次粘接的强度。

2.3 丙烯酸树脂胶的拆胶方法

在文物保护修复领域,丙烯酸树脂有广泛用途,比如金属器的封护通常采用PB72,这是一种66%的甲基丙烯酸乙酯和34%的丙烯酸甲酯构成的聚合物[13]。将PB72溶解于乙酸乙酯,浓度大概2%~5%,可以作为封护剂。而该物质也可以作为胶粘剂使用,在考古现场陶瓷粘接处理中常用到该物质[14]。将PB72溶解于乙酸乙酯中,配制浓度稍高的溶液,黏度类似白乳胶,用这种胶粘剂进行陶瓷粘接,位置可以及时调整,固化时间大约6 h,不易造成错位,但常有溢胶现象,且胶膜难以控制的很薄,造成粘接力不强,粘接后器物尺寸不在合理范围内。拆胶时,可以用乙酸乙酯反复擦拭缝隙处,浸润胶粘剂,可用手轻轻掰陶瓷粘接部位,直至出现松动或错位。由于胶膜较厚,可以延粘接面缝隙翻折,茬口边缘不会产生磕伤。需要注意的是,由于PB72胶结物被乙酸乙酯溶解后,粘接力会大大降低,拆胶过程中要防止器物碎片突然散架,造成新的断裂。

图5、6为一件经粘接处理的现代青釉茶海拆胶前后照片。

图5 茶海拆胶前Fig.5 Tea pitcher before disassembling glue joints

图6 茶海拆胶后Fig.6 Tea pitcher before disassembling glue joints

茶海又称茶盅或公道杯。从图5、6可以看出,这件器物断裂成若干块,操作者用PB72制备的丙烯酸树脂胶进行粘接,口沿有明显错位,整个器物粘接后向外扩展了一圈。用棉花蘸乙酸乙酯反复擦拭粘接缝隙处,用手不断尝试松动程度。拆胶后,观察茬口残胶状况,可见有一些残胶呈球状,从图6可以看出,残胶比较平整,没有因较大拉力产生的韧窝状,这一现象解释了PB72制备的丙烯酸树脂胶粘接后容易拆开的原因。

3 结论

文物修复是对已损文物进行技术处理,使其病害消除,劣化现象受控制,毁损部分得以恢复的工艺过程,但是不当的文物修复会破坏文物的价值,甚至加剧文物的损坏。而现实是大量陶瓷文物粘接不当,导致需要再修复,其关键一步就是拆胶。本文根据不同的胶粘剂研究了最合适的拆胶方法。环氧树脂胶可以采用以热风枪加热配合橡皮锤工具使断片产生横向偏移为主,以丙酮、天那水等有机溶剂软化作用为辅的方法完成拆胶。瞬干胶可以利用市售解胶剂与胶的反应作用,对于解胶剂无法完成拆胶的情况,可以利用热风枪加热配合工具使断片产生纵向分离,从而完成拆胶。高浓度丙烯酸树脂胶可以利用棉花蘸乙酸乙酯反复擦拭缝隙处,从而浸润直至溶解胶的方法完成拆胶。拆胶操作时要格外谨慎,因为一旦造成新的断裂,对文物是一种巨大的伤害,无法挽回。同时,研发新型的粘接后可以被安全、彻底的清除,并且完全不对文物造成伤害的胶粘剂,也是十分有必要的,可以与文物修复原则中的可再处理原则更契合。

[1]陈志亮.陶瓷文物保存修复(上)[J].广东档案,2009,(5):25-26.

[2]尼玛扎,西中普布次仁.浅谈陶器修复方法[J].西藏科技,2010,(1):25-27.

[3]贾文忠.浅谈古陶瓷修复[J].中国文物科学研究,2008,(3):59-63.

[4]中国文化遗产研究院.中国文物保护与修复技术[M].科学出版社,2009.

[5]毛晓沪.古陶瓷修复[M].文物出版社,1993.

[6]李钢,卫国,侯利.陶瓷文物保护与修复技法[J].成都文物,2005,(4):64-68.

[7]程庸,蒋道银.古瓷艺术鉴赏与修复[M].上海科技教育出版社,2001.

[8]肖静.浅谈陶瓷文物的保护与修复[J].China's Foreign Trade,2012.

[9]董兵海,夏璐,谭白明.新型陶质文物修复粘合剂的研制[J].中国胶粘剂,2006,15(3):23-25.

[10]周宗华,钟安永,陈德本,等.文物修复用粘接剂的研制[J].景德镇陶瓷,1998,(1):6-8.

[11]李楚新,吴超富,徐伟箭.不同固化剂对环氧树脂玻璃化温度影响的分子动态模拟研究[J].热固性树脂,2006,21(6):29-31.

[12]宋迪生.文物与化学[M].四川教育出版社,1992.

[13]杨璐,王丽琴,王璞,等.文物保护用丙烯酸树脂Paraloid B72的光稳定性能研究[J].文物保护与考古科学,2007,19(3):54-58.

[14]刘伟.古陶瓷修复丙烯酸羟基树脂合成研究[J].中国胶粘剂,2003,12(3):23-25.