中国出生性别比时空特征及影响因素

2018-03-15

一定时期内,某区域人口数在无人为干扰的自然状态下,婴儿出生性别比会处于103~107比点,即出生时刻存活婴儿中,每出生100个女婴相对出生男婴数在103~107。因为男婴在成长期的死亡率高于女婴,进入婚配期后两性比例基本趋于均衡。我国出生性别比从20世纪80年代开始失衡,严重失衡的出生性别比,不但影响我国人口结构与人口安全,更对我国经济与社会可持续发展产生不利影响。

一、中国出生性别比波动及其特征

(一)出生性别比波动具有阶段性

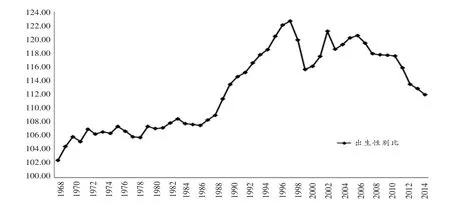

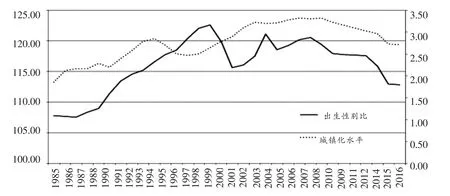

从图1可知,自中华人民共和国成立以来,我国出生性别比总体呈现“先增后减”态势,从时间上大体可以分为四个阶段:合理期、上升期、快速失衡期和回落期。1980年以前为合理期,该段时期内,虽若干年的比值较高,但我国出生性别比总体处于103~107的合理范围内。1980—1989年为上升期,出生性别比开始失衡,但增长较为缓慢,期间出生性别比共增长了3.21个比点。1990—1999年为快速失衡期,期间出生性别比速增13.64个比点,1993年以后出生性别比一直高于115比点,某些地区的出生性别比更是高达135比点以上。2000年后为回落期,该段时期内,出生性别比开始呈现回落态势,2015年回落至113.51比点,但出生性别比失衡程度依然严重。为扭转出生性别比的严重失衡,我国计划在“十三五”期间将出生性别比降至112以下,2030年实现出生性别比回归正常。

图1 我国历年出生人口性别比

(二)出生性别比区域差异明显

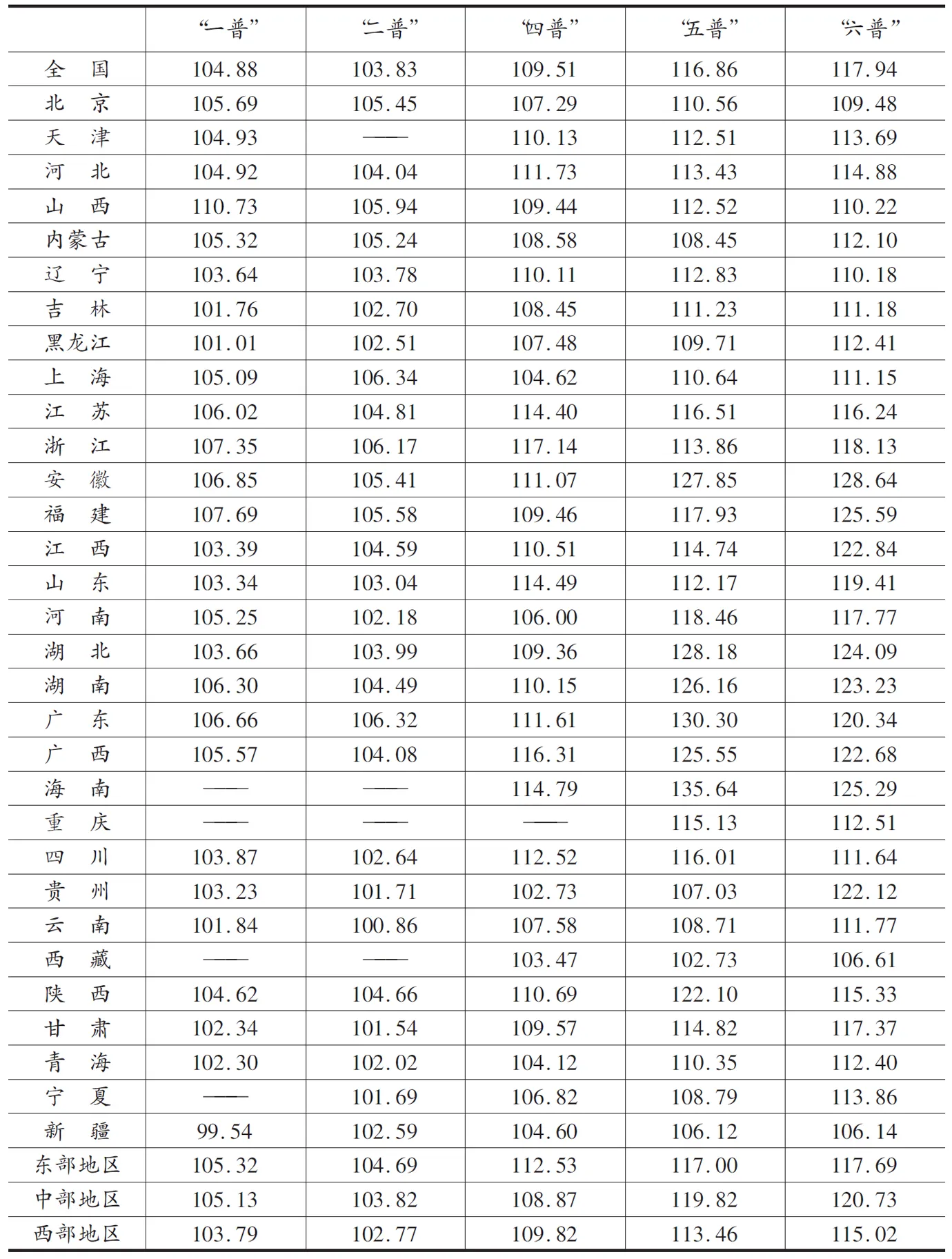

从表1可知,我国出生性别比在空间上存在差异,东、中部地区出生性别比失衡较西部地区严重,且省域间存在较大差异。通过对我国历次人口普查数据(缺少三普数据)中各地0岁婴儿进行统计发现,我国各地出生性别比均存在上升,但出生性别比失衡程度存在明显空间差异性,呈现“南高北低、东高西低”,并具有明显的空间关联性,出生性别比在空间上具有外溢效应。第一次、第二次、第四次人口普查数据显示,东部地区出生性别比高于中部地区,中部地区高于西部地区。第五次和第六次人口普查数据表明,中部地区出生性别比超越东部地区,西部地区相比依然最低。从省域层面看,在第五次人口普查中,出生性别比值前十位的地区,东部地区为4个,中部地区为4个,西部地区为2个,从大到小依次为:海南、广东、湖北、安徽、湖南、广西、陕西、福建、河南、江苏;第六次人口查中,出生性别比排在前十位的地区,东部地区为3个,中部地区为4个,西部地区为3个,从高到低顺序为:安徽、福建、海南、湖北、湖南、江西、广西、贵州、广东、山东。安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南等地的出生性别比,在第一次、第二次和第四次人口普查中都只是略高于全国平均水平1~2个比点,但第五、第六次人口普查中都远高出全国平均水平5~9个比点,这表明省域间出生性别比在拉大。

表1 我国历次人口普查区域出生人口性别比

(三)出生性别比城乡差异明显

我国出生性别比城乡差距较大,乡村的出生性别比明显高于城市。2000年,我国乡村出生性别比为121.94,城市出生性别比为114.40,乡村高出城市7.54个比点。2010年,我国乡村出生性别比为119.87,而城市出生性别比为115.65,乡村高出城市4.22个比点。随着城镇化推进,众多农业转移人口进入城镇务工、学习与生活,两者出生性别比的差距存在缩小趋势。

二、我国出生性别比失衡的相关研究及观点采纳

国内外学者从20世纪80年代起,就开始关注我国出生性别比失衡问题。总结国内外相关学者对我国出生性别比失衡的研究,可以归纳为以下几种观点。

溺弃女婴论。中国历史上有溺弃婴儿的陋习,因为家庭无法养育更多的下一代,而又无法通过生育技术来控制下代数量,故有些家庭有选择性地溺弃超出家庭养育能力的婴儿,其中以女婴为绝大多数。澳大利亚学者Hull称,中国因强制计划生育而导致的溺弃女婴行为是造成中国出生性别比升高的第一原因[1](P20);曾毅、顾宝昌也承认因为中国某些地方存在溺弃女婴的陋习而导致性别比升高,但他们认为溺弃女婴不是首要原因[2](P3)。

女婴漏报论。有学者认为我国实际出生性别比要低于国家统计比例,这主要是因为出生女儿的家庭担心超生罚款和强制节育,而有意漏报女婴的出生数。曾毅、顾宝昌认为1983—1990年间的女婴漏报,导致出生性别比升高至少占出生性别比超常部分的二分之一至四分之三以上[2](P12);顾宝昌、徐毅认为出生性别比升高,在一定程度上反映的不是真实的性别比失调,而是瞒报、漏报女婴形成的统计误差[3](P47)。

政策论。从图1可以看出,我国出生人口性别比失衡与国家实行计划生育政策在时间上具有同步性,而且计划生育政策越严格,出生性别比失衡越严重。计划生育执行力度最严格的九十年代,也正是我国性别比失衡快速上升时期。随着21世纪计划生育政策逐渐宽松,我国出生性别比呈现下降趋势。穆光宗认为,我国出生性别比升高可以被看成是“生育选择空间”的狭小和“偏男生育意愿”过于强烈相互冲突和碰撞的结果[4](P48)。王军、郭志刚认为,出生性别比失衡与生育水平下降在时间上紧密相连,生育政策越紧,出生性别比越高[5](P5)。

B超实现论。1979年我国正式投产第一台B超仪,到1990年乡镇一级医疗机构基本都配备了精准度很高的B超仪和操作水平很高的操作技师。有学者认为,我国出生性别比失衡是由B超仪的普及和违规用于性别鉴定造成的,B超仪给人为选择性别给予了技术支撑。曾毅、顾宝昌[2](P10)与马瀛通[6](P2-13)等认为,商品经济不但使生育者有能力承担做产前性别决定的费用,而且也使B超仪使用者见钱眼开而致法律不顾。穆光宗认为,在“B超仪”没有普及之前,偏男生育意愿主要通过“躲生”“逃生”实现,但其不破坏男女出生性别平衡。但是,当“周期短”“成本低”的“B超仪”成为实现性别选择的基本手段时,出生性别比就急促而集中的出现[4](P49)。刘华等研究提出,在男孩偏好与性别选择技术可行的条件下,出生性别比失衡成为必然[7](P15)。

文化论。有学者认为中国遗留下来的传统文化理念对出生性别比有重大影响。李亦园认为中国传统社会是一个典型的“父权、父居、父系”社会,由此形成了以亲子关系,即父子关系为主轴的社会结构[8](P88-92)。我国历来的婚姻制度是“婚嫁从夫”,女子出嫁后就成为男方家庭的一员,最主要的职责就是为夫家生育男性后代,延续血脉。女子出嫁后与原出生家庭的经济关系基本终结,女子无权继承其父母财产,也无需承担养老的职责,就算父母没有生育儿子,父母的养老也是由家族中其他男丁承担,并继承财产。张川川、马光荣实证研究宗族文化与男孩偏好的关系表明:宗族文化强度与男孩偏好存在强关联性,宗族文化越强的地区,出生性别比失衡程度越高。[9](P142)

价值效用论。这种观点认为,对性别的偏好是由性别给家庭或家族带来的价值与效用大小决定的。20世纪80年代中国农村开始实行家庭联产承包责任制,在这种以家庭为单位的生产方式中,男丁多的家庭往往具有更多的生产资料(土地)和劳动力,进而拥有更高的生活水平和影响力。如果将子女看成是父母对于未来的一项投资,在不带有性别偏好下,男孩与女孩生育成本基本相同,但当生育男孩将带来更多的经济与社会效用时,出生性别比将失衡。如果两者之间的劳动生产率趋同时,出生性别比将趋于平衡。杨菊华认为,在微观层面上,人们的生育行为是理性的,他们关心自己的家庭,致力使家庭的经济与非经济收益最大化,故而漠视出生性别比失衡的社会后果[10](P33)。刘爽认为中国男孩偏好有两层涵义:一是男孩具有女孩所不具备的某些个体价值(如胜任劳动强度更大的工作),二是生育男孩偏好是一种制度化的价值取向[11](P5)。郭凯明认为,资本积累和技术进步提升了女性生产效率,导致男女劳动回报的差异减小,女孩对家庭效用的贡献提高,性别偏好程度将降低[12](P1211)。

本文采纳杨菊华关于出生性别比失衡源于家庭收益最大化的观点,从家庭收益最大化角度来思考众多因素对出生性别比的影响。基于理性人假设,出生性别比失衡是家庭成员在一定环境下,基于众多因素影响所作的家庭收益最大化决策的后果,具有典型的“家庭理性,社会非理性”特点。家庭收益包括经济收益与非经济收益,经济收益就是家庭劳动收入,而非经济收益包括家庭成员休闲时间、身体健康、家庭声望与口碑等。居民家庭收益从感知上可以分为绝对收益和相对收益,绝对收益指不考虑他人因素下对收益的感知,它表现为家庭收益在量上的增减,相对收益指与他人对比后对收益的感知,它表现家庭收益在质上的变化。家庭绝对收益增加,并不代表家庭相对收益增加;可能家庭绝对收益增加,但与他人对比后感知相对收益减小,所以家庭相对收益更能影响家庭生育性别选择决策。影响家庭绝对收益的有经济发展水平、家庭劳动人数、劳动时间、生产方式与生产手段等,影响家庭相对收益的有城乡收益差距与社会贫富差距。经济发展水平影响家庭劳动收入和社会转移支付能力及保障水平,工业化、城镇化影响生产结构、居民生产方式与生活方式,城乡收入差距和贫富差距影响居民对家庭相对收益大小的感知。

三、我国出生性别比影响因素的对比分析

本文从总和生育率、人均国内生产总值(GDP)、城镇化水平、城乡收入差距四个因素来分析。数据时间跨度为1985—2016年,所用数据来源于历年《中国统计年鉴》。人均GDP以1980年不变价格为基础进行了换算,城乡收入水平为城镇居民可支配性收入与农村居民可支配收入之比;1985—2014年总和生育率值来自 《中国统计年鉴》,2015年数值来源于黄匡时的研究结论[13](P32),2016年数值来源于《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》。

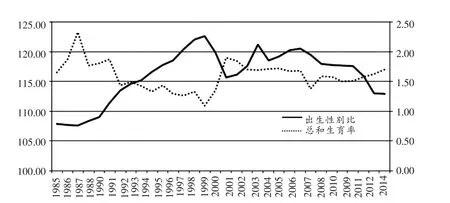

(一)总和生育率与出生性别比对比分析

总和生育率指女性在育龄期间(15~49岁)生育子女的个数,总和生育率可以用于衡量人口生育政策对出生性别比的影响。从图2可知,我国总和生育率长年低于人口正常更替水平2.1,并于1999年降至1.09最低点。进入21世纪后,总和生育率有所提升,2016年总和生育率提升至1.7以上,但仍低于正常更替水平。图2显示总和生育率与出生性别比具有强耦合关系,总和生育率越高,出生性别比越低,而随着总和生育率上升,出生性别比趋于下降。

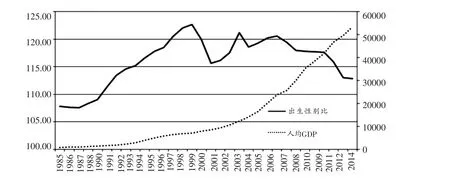

(二)经济发展与出生性别比对比分析

赵惠英[14](P97)、王军[15](P97)认为,出生性别比失衡问题是经济问题,通过城镇化和经济发展可以消除性别偏好。经济发展对于出生性别比的影响可能为正反两个方面:一方面,经济发展促进家庭财富增长,社会保障能力增强,家庭养儿防老功能弱化,有利于出生性别比趋衡;另一方面,经济发展将提升生养子女的显性成本与机会成本,家庭为了相对收益最大化可能采取生育性别选择来控制子女数量与性别,导致出生性别比失衡。从图3可知,我国人均国内生产总值增速呈现先慢后快态势。在20世纪人均GDP小增速慢,出生性别比趋于失衡;21世纪人均GDP增速明显加大,出生性别比越趋于平衡。这说明人均GDP对出生性别比可能存在门槛效应,即人均GDP与增速跨越某一限值后,才能促使出生性别比趋衡。

图2 出生性别比与总和生育率对比图

图3 经济发展与出生性别比对比图

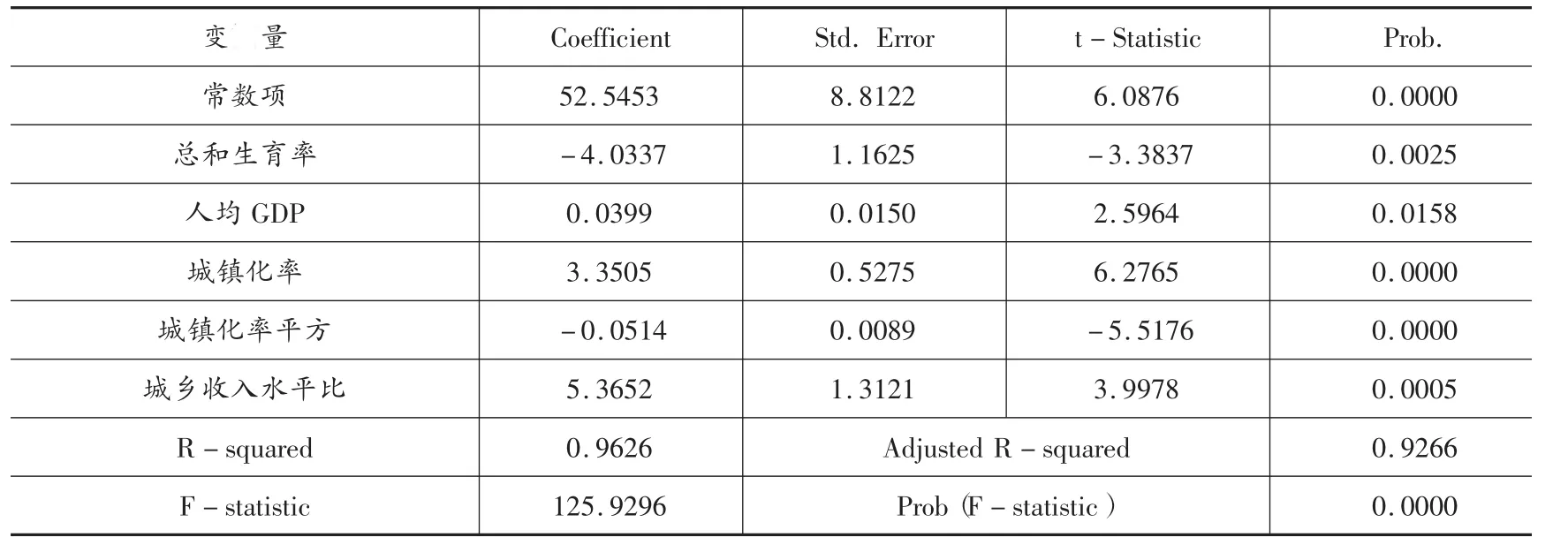

(三)城镇化水平与出生性别比对比分析

辜胜阻认为,改变我国出生性别比失衡,就需要改变产生男孩偏好的文化与制度,通过农村向城市人口迁移(城镇化)和婚居模式及社会保障制度的引进,改善影响生育性别偏好的制度与文化环境,对出生性别比失衡达到标本兼治[16](P30-37)。李树茁、胡莹等基于六普数据和线性多层次Logistic模型分析提出,家庭生育男孩概率与母亲个人属性、家庭结构和婚姻模式有关,提高城镇化率和工业化水平比单纯提高人均GDP能更好地起到平衡出生性别比的作用[17](P69-70)。城镇化诱使农业剩余劳动力离开农村,这其中包括大量女性劳动力。女性参与工业与服务业生产获取高于农业劳动的报酬,生养小孩的机会成本随之上升,生养期间将使家庭收入减少。在劳动收入水平不高的情况下,生养过多小孩的家庭相对于少生养小孩家庭要艰辛。基于家庭更多成员、更多时间参与非农生产获取收入需要,家庭会通过生育性别选择来控制小孩的数量与性别。我国城镇化率1985年为23.71%,2013年增加到53.73%。从图4可知,我国城镇化水平也存在先慢后快的现象,当城镇化率增大与增速加快时,出生性别比呈现趋衡态势。

(四)城乡收入差距与出生性别比相关分析

图4 出生性别比与城镇化水平对比图

城乡最大的差距是收入差距,城乡收入水平对比能较好反映出城市居民与农村居民在收入上的差距。过大的收入差距可能促使农村居民增加外出生产时间,以及通过生育性别选择来减少子女数量。从图5可知,虽近年城乡收入水平比有所下降,但我国城乡收入差别依然较大,城市居民收入水平远高于农村居民。图5显示出生性别比具有滞后性,随着城乡收入差距拉大,出生性别比滞后显示出明显失衡态势,当城乡收入差距缩小,出生性别比又随之趋衡。

图5 出生性别比与城乡收入水平比对比图

四、影响我国出生性别比相关因素的实证分析

(一)单位根检验

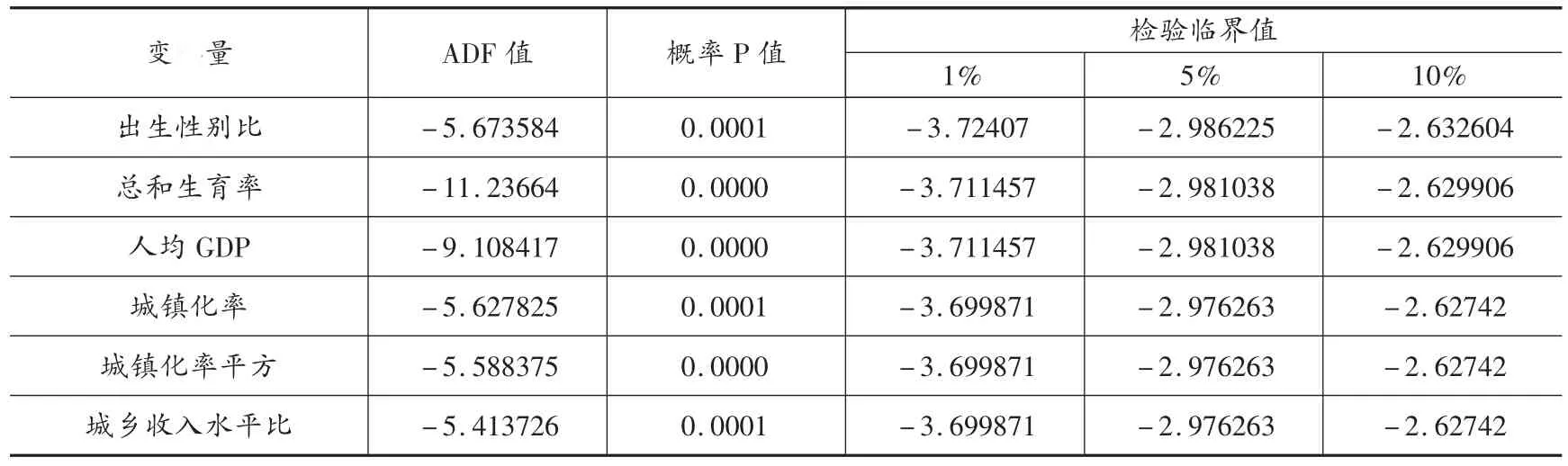

本文将出生性别比作为因变量,总和生育率、人均GDP、城镇化率与城乡收入差距作为自变量。另外,为验证城镇化水平与出生性别比是否存在二次关系,故加入城镇化率平方项变量。由于虚假回归问题的存在,为避免因变量与自变量出现虚假回归,在协整分析前对变量需进行单位根检验。当数据存在单位根时,就需要对数据进行差分。本文利用ADF检验方法进行单位根检验。计算得知,除了人均GDP未通过检验往外,其他所有变量ADF在1%显著水平下,二阶差分序列为平稳序列(见表2)。这表明这些变量之间存在长期平稳关系可能,符合构造协整方程的条件。

(二)协整检验

协整检验是检验变量是否存在长期稳定的线性关系,利用Eviews6.0软件做OLS回归分析,估计各变量的相关系数。为更好检验城乡收入水平对出生性别比的滞后影响,本文利用数据年份前移来验证。经过验证,城乡收入水平比前移3年的实证结果最好。(见表3)

表2 二阶差分单位根检验

该模型的拟合度达到0.9626,说明拟合效果较好。所有变量的t检验通过,总和生育率、城镇化率、城镇化率二次方、城乡收入水平比在1%水平显著,人均GDP在5%水平下显著,DW值接近2,F统计量也通过检验,说明变量之间具有较为显著的关系。城乡收入差距对出生性别比的影响最大,其次是总和生育率与城镇化水平,人均GDP相关系数较小。

(三)格兰杰检验

为验证变量间的因果关系,我们进行格兰杰检验。将显著水平设为1%,检验结果见表4。从表4可知,总和生育率、城镇化水平与城乡收入差距是出生性别比失衡的格兰杰原因,人均GDP不是引起出生性别比的格兰杰原因。另外,城乡收入差距是城镇化率的格兰杰原因。

(四)实证结果分析

总和生育率与出生性别比负相关,总和生育率越高,出生性别比越趋于平衡。在实行计划生育政策以前,我国总和生育率长期维持在6左右,而出生性别比也相应地处在103~107比点内。计划生育政策在降低总和生育率的同时,也提升了出生性别比。居民在严格的生育政策控制下,男孩偏好将得到强化,会采取女孩遗弃、漏报或人为技术淘汰达到生育男孩的目的。这种行为对居民而言是数量限制下的自我理性选择,但这种“家庭理性”最终形成了社会层面的“合成谬误”,导致出生性别比失衡。

经济发展水平与出生性别比失衡关系不明确。主要原因是人均GDP无法衡量居民的真正生活水平,如果社会上存在较大的贫富差距,则人均GDP不能真实反映低收入群体的经济收入状况。这说明经济增长不一定会降低出生性别比,经济发展质量才可能降低出生性别比。这与胡耀岭、原新研究结论一致,即光有经济增长而无生产方式的改变将会促进出生性别比失衡[18](P21)。

表3 出生性别比影响因素相关系数表

表4 格兰杰检验结果

出生性别比与城镇化率成倒U型关系,即出生性别比随城镇化率的提升先增后降。这种现象主要是由我国城镇化的“半市民化”特点所决定的。我国现有的城镇化率以常住人口占总人口比例来统计,如以拥有城市户籍人口来计算,我国城镇化率实际只有36%左右,约有17%的人口属于半城镇化。随着城镇化推进,越来越多农村居民从传统的农村分工协作的生产方式转变为社会大生产方式,弱化了家庭与家族男孩偏好的影响力,最重要的是城镇化解放了女性的思想和发展了女性工作能力,为女性提供了与男性公平竞争的机会和岗位。思想上的解放和经济上的独立,以及对家庭收入贡献的增大,使妇女在家庭或家族的具有更多话语权和决策权,这有利于降低遗弃女婴和人为性别选择的概率。随着城镇化水平提升和社会保障制度的完善,男孩对于家庭的未来价值将进一步弱化,出生性别比将趋于下降。

城乡收入差距与出生性别比正相关,是促进出生性别比失衡的重要原因。城乡收入差距拉大将可能激发农村家庭通过男孩偏好来强化家庭在社会中的价值,寄望通过生育性别选择来提高家庭收益,减少家庭生育成本,提升家庭地位与声望。

五、结论和启示

出生性别比失衡是多种原因共同作用的结果,通过对我国出生性别比的实证分析得出的结论是:提高总和生育率对出生性别比失衡有抑制影响,全面放开二胎的政策有利于出生性别比趋于平衡;简单增加经济规模不能使出生性别比平衡,提升经济发展质量才能促进出生性别比趋于平衡;过大的城乡收入差距对出生性别比失衡有促进作用;城镇化率与出生性别比成倒U型关系,城镇化质量的提升将有利于促进出生性别比平衡。据此,可得到如下启示。

未来城镇化应坚持“以人为本”的新型城镇化道路,积极实现农民工市民化,改变以往城镇化中对农民工“经济性接纳、社会性排斥”的现象,给予入城农民与城市居民同等享有城市公共服务和社会福利的权利。当入城农民在社会保障和劳动就业中与市民同权时,他们对男孩的偏好自然也会弱化。

积极发展生产性服务业。引导劳动力流向第三产业,有助于女性获得更多的工作机会,进一步将女性从家庭中解放出来,女性经济收入的提升,将有助于出生性别比趋向平衡。

调整生育政策导向,较快实现由“控制”到“放松”再到“鼓励”的转变。从我国全面放开双独子女生二胎和单独子女生二胎政策来看,效果不理想,总和生育率变化不大。符合单独二胎政策的家庭,一部分想生但无法生,一部分可以生但不想生,前一部人主要是错过了育龄时间,后一部分因生活压力大而无生育动力,而符合现非独生子女生二胎的育龄女性中,其年龄大都已在30岁以上,生理上已错过了最佳生育期,所以全面放开二胎生育政策在短期内对总和生育率有影响,但长期影响不大。我国总和生育率将长期处于低水平状态,未来生育政策将由“控制”到“放松”到最终转为“鼓励”。

全力推进新农村建设,大力完善农村基础设施,优化农民工返乡创业环境与制度保障,缩小城乡居民收入差距。

[1]Hull T.Recent trends in Sex Ratio at Birth in China.Population and Development Review,1990,(1).

[2]曾毅,顾宝昌.我国近年来出生性别比升高原因及其后果分析[J].人口与经济,1993,(1).

[3]顾宝昌,徐毅.中国婴儿出生性别比综论[J].中国人口科学,1994,(3).

[4]穆光宗.近年来中国出生性别比升高偏高现象的理论解释[J].人口与经济,1995,(1).

[5]王军,郭志刚.孩次结构与中国出生性别比失衡关系研究[J].人口学刊,2014,(3).

[6]马瀛通.重新认识中国人口出生性别比失调与低生育水平的代价问题[J].中国人口科学,2004,(1).

[7]刘华.计划生育政策影响了出生性别比吗?——基于微观行为主体的考察[J].人口学刊,2016,(4).

[8]李亦园.文化与行为[M].台北:商务印书馆,1966.

[9]张川川,马光荣.宗族文化、男孩偏好与女性发展[J].世界经济,2017,(3).

[10]杨菊华.生育政策的地区差异与儿童性别比关系研究[J].人口研究,2006,(3).

[11]刘爽.对中国生育“男孩偏好”社会动因的再思考[J].人口研究,2006,(3).

[12]郭凯明,颜色.性别偏好与人口转型[J].经济学(季刊),2011,(4).

[13]黄匡时.为什么不能用调查数据中“直接汇总”的总和生育率?[J].人口与计划生育,2017,(12).

[14]赵惠英.从人口结构演化解析中国人口政策的实际影响[J].西北人口,2011,(2).

[15]王军.生育政策和社会经济状况对中国出生性别比失衡的影响[J].人口学刊,2013,(5).

[16]辜胜阻,陈来.城镇化效应与生育性别偏好[J].中国人口科学,2005,(3).

[17]李树茁,胡莹,闫绍华.当代中国家庭生育性别偏好的影响机制研究——基于六普数据的实证分析[J].人口与发展,2014,(5).

[18]胡耀岭,原新.基于空间数据的出生性别比偏高影响因素研究[J].人口学刊,2012,(5).