苏州保险业助力全面建成小康社会的现状与对策研究

2018-03-13王世文

钱 燕,王世文

(苏州科技大学 商学院,江苏 苏州 215009)

一、 引言

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。习近平总书记在2014年底到江苏调研视察时说:“从目前条件看,江苏可以率先实现全面建成小康社会目标。”[1]苏州,作为江苏经济建设的排头兵,正在向全面建成高水平小康社会奋进。中国共产党苏州市第十二次代表大会上,苏州市委书记周乃翔作了题为《深入践行新理念,全力谱写新篇章,为高水平全面建成小康社会而不懈奋斗》的工作报告,提出了全面建成高水平小康社会的目标要求,即要建成一个贯彻新发展理念、走在“强富美高”前列、惠及全市广大人民群众、具有苏州特点、代表苏州质量的小康社会。[2]

保险是现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分,具有经济补偿、资金融通和社会管理功能,与地方经济社会发展息息相关。[3]在全面建成小康社会的伟大征途中,苏州的保险业必须担负起经济助推器和社会稳定器的重要使命。近年来,苏州的保险业有了快速的发展,为苏州全面建设小康社会发挥了重要的作用,积累了一些经验。深入研究苏州保险发展如何更好地服务全面建成小康社会,有着重要的现实意义。

二、 苏州保险业发展现状

自2014年8月13日国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》以来,苏州市保险行业牢牢抓住机遇,充分发挥商业保险服务社会的职能,拓展业务,积极参与构建社会保障体系,显著增强保险业服务地方经济发展的能力。在此过程中,所表现出的主要特征有:

(一)市场规模持续扩大

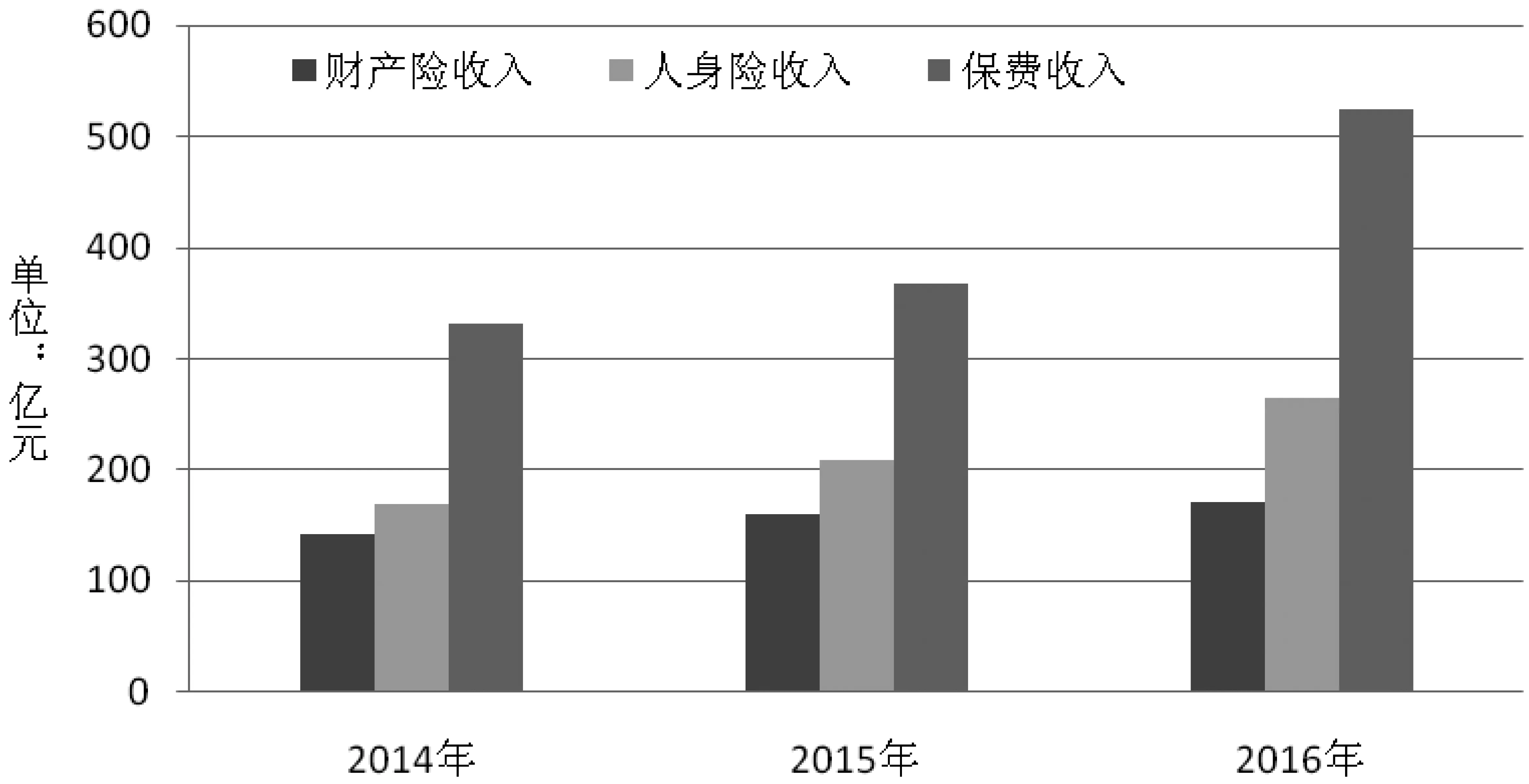

图1 2014-2016年苏州保费收入(数据来源:苏州保险年鉴)

当前,苏州保险业正处于快速发展阶段。2014-2016年,苏州保费收入从311.8亿元增长至524.81亿元,年均增长22.77%(图1)。2016年,保费收入同比增长42.50%,增速超过苏州同期GDP增速约35个百分点;占全省保费比重19.51%,较上年同期提升1个百分点,保费规模居全省第一位、全国大中城市第八位。财产险实现保费收入170.84亿元,同比增长7.07%;人寿险实现保费收入263.99亿元,同比增长59.08%;健康险和意外伤害险分别实现保费收入76.05亿元、13.92亿元,同比分别增长143.76%、20.35%。

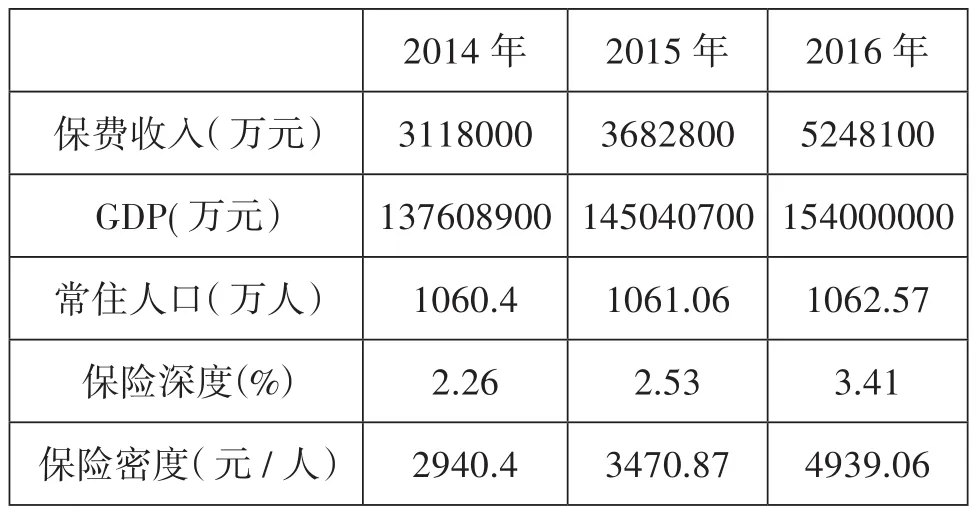

保险深度和保险密度可用以衡量地区保险发展水平和潜力。苏州近3年保险深度(保费收入/地区生产总值)稳步增长(表1),2016年达3.41。保险密度(保费收入/地区常住人口)增长较快,从2014年的2940.40元/人增长到2016年的4939.06元/人(表1),年均增长22.66%。

表1 2014-2016年苏州保险深度和保险密度

(二)市场体系不断丰富

截至2016年底,苏州市保险公司主体数量为81家。按业务性质划分,产险公司35家,人身险公司46家;按资本属性划分,中资公司57家,外资公司24家。保险总公司1家,省级分公司3家,总公司直管分公司和中心支公司23家。保险中介机构128家。保险从业人员数量也显著增加,由2014年的3.7万人增长到2016年的8.76万人,年均增长率达45.59%。

(三)服务能力日益增强

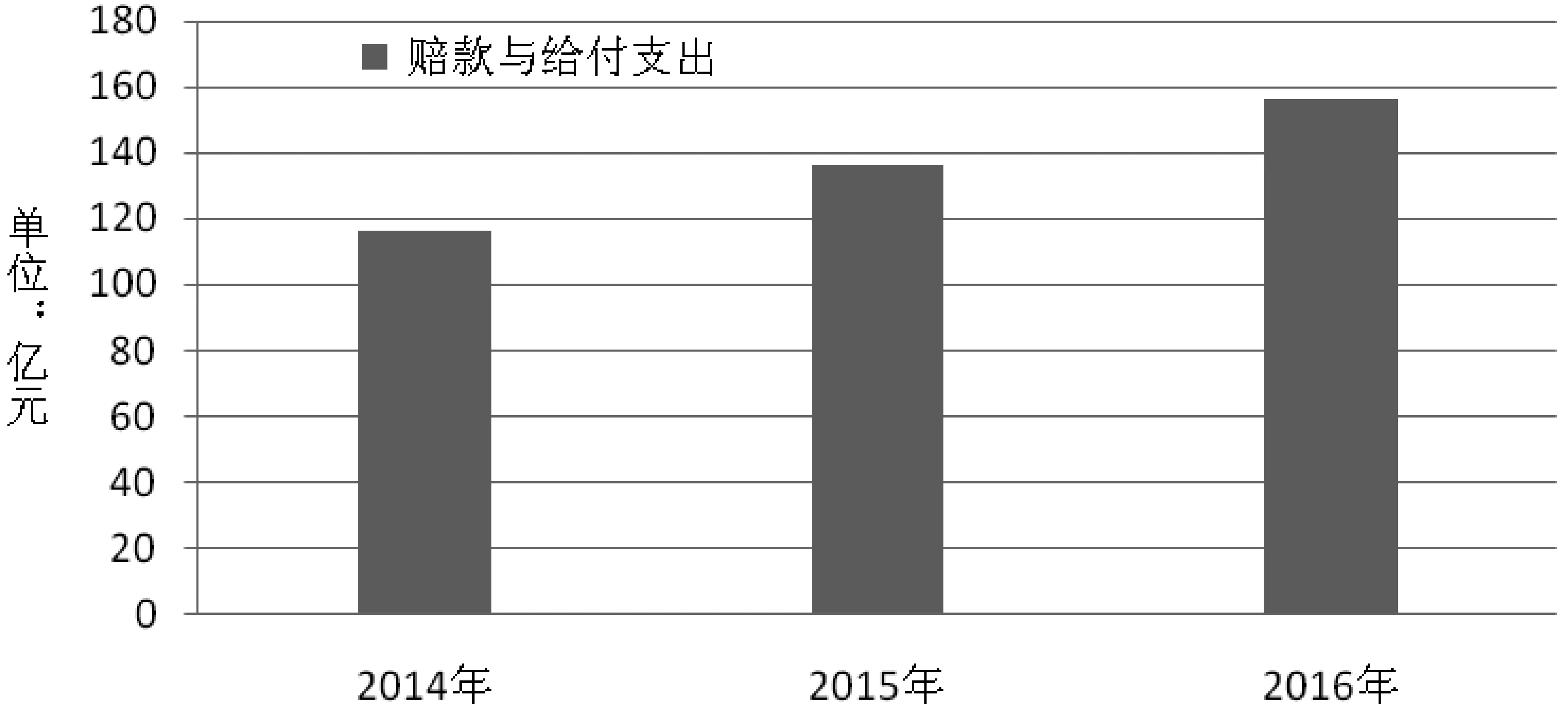

2014年,保险业为6.6万家企业、19.2万户家庭、379.2万辆机动车等财产提供了总额约11.2万亿元的保险保障;2015年为6.5万家企业、129.56万户家庭、421.74万辆机动车等财产提供了总额约13.4万亿元的保险保障;2016年为6.13万家企业、95.66万户家庭、476万辆机动车等财产和人身安全提供了总额约20.16万亿元的保险保障。2014年、2015年和2016年为苏州市人民群众未来的养老和医疗保障积累准备金分别达585.1亿元、633.96亿元和864.1亿元。苏州保险业的保障水平不断提高,有效加强了苏州市个人和企事业单位的财产安全和人身安全保障。保险赔款和给付也呈增长趋势,2014-2016年分别为116.2亿元、136.59亿元和156.48亿元(图2)。

(四)保险功能不断健全

苏州保险业不断创新产品,拓宽服务领域,为道路交通、家庭财产、企业财产以及居民人身安全提供保险保障;农业保险、健康保险、责任保险的覆盖面进一步扩大,新增阳澄湖大闸蟹水温指数、夏季蔬菜价格指数等保险品种,较好地发挥了经济补偿和社会管理功能;成功引入太平洋保险12亿保险资金建设有轨电车项目和新华保险5亿元苏高新集团不动产债权投资项目,保险的资金融通功能得到较好发挥。

图2 2014-2016年苏州保险业赔款与给付支出增长图(数据来源:苏州保险年鉴)

三、 苏州保险业服务全面建成小康社会成效显著

(一)助力实体经济发展

苏州保险业积极支持地方经济建设,助推经济提质增效。常规的企业财产保险、工程保险等覆盖面不断扩大,保障工业发展平稳运行。除此之外,在地方经济转型的背景下,苏州保险业主动应对环境和需求的变化,发挥经济助推器的功能。

1.科技保险助推苏州科技创新。2006年,苏州在全国率先开展科技保险创新试点,首创专门的科技保险公司——中国人保财险苏州科技支公司,首创“政府+银行+保险+担保+创投+券商”的经营模式,助力科创企业实现创新发展目标。[4]经过不懈开拓,苏州科技保险覆盖面不断扩大,承保额也呈快速增长趋势,2016年为科创企业提供风险保障达3173亿元。险种涵盖研发类、产品类、融资类、财产类等,适应科创企业在创业、成长、并购等各个时期和整个生命周期的全面保险需求,缓解了科技型中小企业的融资压力,有效分担研发风险,促进科创企业的发展壮大。

2.出口信用保险保障外贸经济发展。苏州市多家企业利用出口信用保险工具开拓国际市场,防范收汇风险。2014年,苏州利用出口信用保险拓宽中小企业融资渠道,为企业提供融资便利90亿元,累计支持苏州市一般贸易出口额达151亿美元,2015年累计支持苏州市一般贸易出口额近151.81亿元,2016年达156亿元,较好地支持了苏州外向型经济的发展。

3.保险资金投资地方重大项目。近年来,苏州市积极吸引保险资金投资地方经济重点建设领域,拓宽了中长期直接融资渠道,改善了融资结构。2016年,保险资金在苏州投资余额超过400亿元。保险资金着力围绕苏州地方经济建设重大项目开展投资,先后为苏州轨道交通、苏州城乡一体化提供建设资金。保险资金的投资形式出现多样化,除了债权资金,中国人寿保险(集团)公司以股权投资形式与苏州市政府合作设立总值100亿元的苏州市城市投资发展基金,以支持城市基础设施建设,这一模式为全国首创。

(二)构建“三农”风险保障体系

全面建成小康社会,农业、农村是短板。“三农”发展的成效,直接关系到全面建成小康社会的成败。苏州形成了具有地方特色的农险运行模式。

1.开发特色农险险种。苏州市在基本种植、养殖业实现保险全覆盖的基础上,推动露地水生蔬菜保险、池塘淡水鱼养殖保险、大闸蟹气温指数保险、蔬菜价格指数保险等特色农险险种,并进行推广。太仓市在国内首创的露地蔬菜、池塘养殖综合气象指数保险,成为“全国农村土地承包经营权流转规范化管理和服务试点”的配套产品。目前,苏州全市高效农业保险覆盖面超过44%。截至2016年底,苏州全市农业保险开单险种33个,累计为农户投保488万次,累计承担农业生产风险保障232.24亿元。

2.丰富保险服务内容。围绕着苏州“城乡发展一体化综合改革试点”,苏州农业保险迅速向农村保险、农民保险延伸。农民家庭财产险、农村集体经济组织财产险、农民及其子女的健康保险等险种,为农民的安居乐业提供风险保障。[5]苏州保险业积极承担国家级农村改革新增试验任务,探索水稻、生猪等重要农产品收入保险试点。2017年7月,张家港市签下总计为2176.66亩水稻投保“收入保险”的第一单,农业保险在“保成本”“保产量”的基础上提档升级,实现向“保价格”“保收入”的跨越发展。

3.参与精准扶贫。群众脱贫致富是全面建成小康社会的必然要求,是建设美丽乡村的首要任务,保险助力精准扶贫可以从大病扶贫、农险扶贫、补位扶贫、产业扶贫等方面做好工作,苏州保险公司积极参与其中。[6]2015年,中国人保财险吴江支公司在全国率先推出村级民生保险(即重疾补助)。截至2016年6月,人保财险吴江支公司已与34个行政村签约,占吴江全区行政村的14%,受惠村民78252人。

(三)构筑综合民生保障网

民生问题是全面建成小康社会的一个不可逾越的难题,随着苏州商业保险在社会经济体制改革中的参与度越来越高,其在社会民生中的作用也越来越大。

1.深化自然灾害民生保险。2009年6月,张家港在全省率先实施自然灾害民生综合保险项目,保障居民在居家期间发生的火灾、爆炸、煤气中毒等意外事件造成的人身意外伤害,现已实现苏州全市覆盖,最大限度地避免受灾群众“因灾致贫”现象。苏州保险业不断深化该项目,拓宽保障范围及程度,并向非苏州市户籍常住人口稳妥推进拓展。苏州全面实施民生保险5年来,共投入保费1.6亿元,保险企业受理自然灾害民生保险理赔57500余例,理赔金额达1.31亿元,惠及群众60800余户。

2.深入开展三项惠老保险等民生保险项目。苏州市于2010年在全国率先推出三项“惠老保险”,即老年人人身意外伤害保险、养老机构综合责任保险及居家养老服务组织责任保险,借助商业保险机制分担老年人的意外风险。三项“惠老保险”是涉及千家万户、千万老人的民生工程,截止到2015年底,该项目为苏州全市66.4万名老人提供220.7亿元意外风险保障,为95个街道5.2万张养老床位提供了53.5亿元风险保障。东吴人寿“医保康”项目也继续深入推进,为城镇职工和城乡居民提供多层次医疗保障服务,努力消除因病致贫、因病返贫现象。

3.启动长期护理保险试点。2016年,苏州市被人社部批准成为国家首批15个长期护理保险试点城市之一。长期护理保险制度是指为长期失能人员提供基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理服务或资金保障的社会保险制度。2017年7月,《关于开展长期护理保险试点的实施意见》由苏州市政府第10次常务会议审议通过,10月1日起开始受理失能等级评估申请,这是长期护理保险试点工作迈出的实质性的一步。

4.创新开展税优健康保险试点。税优险是构建多层次医疗保障体系的重要内容,是保障企业职工权益的重要方面,是发展成果由人民共享的重要体现。2016年,苏州启动个人税优健康保险试点,推动市政府出台《苏州市属国企试点个人税收优惠型健康保险业务方案》。2016年,苏州签发税优健康险保单15654件,保费收入3655.88万元,占全国总保费量的38.46%,在全国31个试点城市中排名第一。实施税优险试点工作,对切实减轻苏州市属国有企业及其职工医疗费用负担,有效防止企业职工因病致贫、因病返贫发挥重要作用。

(四)服务地方社会治理

政府职能的不断转变、社会治理方式的不断创新,使运用市场化手段满足社会治理和公共服务需求成为必然选择。苏州保险业面对机遇和挑战,勇担责任,成为政府转变职能的有效抓手。

1.深度发展责任险。苏州保险业在政策的推动下,汇聚多方力量,积极探索企事业单位责任保险工作机制。责任保险已逐步渗透到社会经济生活的方方面面,参与社会管理的广度和深度在不断加大,在社会管理中的职能和作用也在不断提升。苏州保险业为全市的学校、医院、旅游公司分别承保校园方责任保险、医疗责任险、旅行社责任保险,有力推进了苏州“平安校园”“平安医院”“文化旅游名城”建设;并推动市安监局下发“高危行业开展安全生产强制责任试点工作方案”,与安监局联合在全市选择384家重点企业开展安全生产责任保险强制试点,已完成风险评估294家,近一半企业投保;还会同苏州市环保局、金融办制定了《环境污染责任保险实施意见》,运用保险工具,以社会化、市场化途径解决环境污染损害,及时补偿、有效保护污染受害者权益,现已为企业提供约6亿元的环境污染责任保险。

2.共建交通事故快速理赔中心。苏州保险业与苏州市巡警支队共建11个道路交通事故快速理赔中心并保持高效运转,日均处理全市30%以上的交通事故,方便群众解决轻微交通事故,提高交通事故的自撤率,缓解城市交通运行压力,降低当事人双方轻微道路交通事故的处理成本,同时有效化解社会矛盾。苏州道路救助基金的作用也逐步发挥,2014年底救助规模达1207万元,同比增长8%;垫付案件391件,同比增长11.4%。

四、 苏州保险业助力全面建成小康社会的建议

苏州保险业在服务全面建成小康社会方面做了一些积极探索,未来仍需进一步拓宽视野、放大格局,坚持“创新、协调、开放、绿色、共享”发展理念,在创新和富民上充分发挥保险功能,为苏州高水平全面建成小康社会保驾护航。

(一)加强风险防控和监管引导

当前,苏州保险业持续较快增长,保障能力不断增强,服务实体经济能力不断提升。但保险业作为专门经营风险的特殊行业,具有极强的公众性和社会性,在复杂的经济环境下,保险监管的有效性对行业健康发展起着决定性的作用。苏州保险监管部门应深入分析保险与地方经济发展规律,找准保险业服务地方全面建成小康社会的切入点和着力点;围绕全面建成小康社会的目标,合理配置保险资源,引导保险公司在“三农”保险、民生保险等领域开拓,充分发挥保险职能;同时,对保险创新保持敏感和警惕,利用互联网信息技术、大数据技术建立监管信息平台,动态防范风险。

(二)进一步拓宽保险服务领域

1.加快产品和服务开发,助力地方经济

创新是苏州经济发展的核心,苏州保险业要转变工作思路,与科技、财政等部门建立协同沟通机制,加快产品和服务创新,开发专利代理人职业责任保险、知识产权综合保险等新型险种,降低企业研发、生产、销售中的知识产权风险;加快发展首台(套)重大技术设备保险、科技企业贷款保证保险等科技保险险种,为企业技术创新和装备升级提供保障。

企业“走出去”是经济发展到一定阶段的必然选择和内生需求。苏州保险业应注重发挥国内外保险市场的联动效应,主动对接国家“一带一路”战略,构建相应的承保体系,对进出口、境外投资、对外工程承包和国际合作提供支持;要加快发展出口信用保险和海外投资险,利用上海自贸区、上海国际航运中心建设的机会,大力发展航运保险等。

2.注重民生需求,发挥服务保障功能

全面建成小康社会,要始终坚持把惠民富民、改善民生作为推进各项工作的根本出发点和落脚点。[7]苏州保险业应紧紧围绕民生改善、民生保障、民生福祉,致力在惠民富民上寻求突破,研究解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,增强人民群众抵御风险的能力。具体而言,保险业要在“三农”保险、社会保障体系、社会管理等方面,充分发挥优势,拓宽渠道与优化模式参与社会建设,成为改善民生的有力支撑。[8]第一,要扩大“三农”保险覆盖面,满足新农村建设多层次的保险需求。第二,要大力发展责任保险,尤其在环境保护、校园治安和医疗卫生等社会矛盾较为集中的领域力求突破,提升保险在社会管理中的职能和作用。第三,要积极推进巨灾保险制度建设,提高应对巨灾的能力,为地方经济平稳发展提供保险保障。第四,要发展商业补充养老和补充医疗保险业务,构建多层次、多支柱的养老保险和医疗保障体系,提高区域社会保障水平。

3.拓展保险资金运用,支持重大项目建设

保险资金是实体经济长期资金的重要提供者。保险资金应采取多种方式,充分发挥资金融通功能,为全面建成小康社会提供经济保证。第一,支持符合条件的保险公司在苏州设立治理完善、股权结构合理、市场化运作的保险资产管理公司。第二,积极融入“一带一路”“长江经济带”等战略实施,为交通、城乡一体化等大型基础设施项目提供资金支持。第三,支持保险资金参与设立股权基金、夹层基金等私募基金产品,投资保障房、棚户区改造等重大工程。[9]

(三)完善保险市场发展体系

完善的市场体系是保险发挥服务功能的重要支撑。但苏州保险机构寡头垄断竞争的局面较为明显,制约着行业的创新发展。目前苏州保险机构总部只有1家,难以带动行业的整体发展,起到辐射效应。全面建成小康社会,对保险业的需求日益多样化;因而,苏州应进一步丰富保险业态,形成综合性与专业性齐头并进、保险法人机构和分支机构共济共存,原保险、再保险、保险资管和保险中介协调发展的市场体系,积极探索差异化、特色化服务形式,提升保险机构服务能力和综合实力。苏州要积极发展保险总部经济,引进保险法人机构,支持保险总公司来苏设立专业子公司、区域总部、研发中心等,支持设立互联网保险公司。

(四)营造良好的保险生态环境

保险业要提升服务能力,有效发挥自身功能,离不开良好的政策环境、制度环境、市场环境和人才环境。第一,要与政府相关部门沟通协调和联动合作,强化政策支持,鼓励各级政府主动运用保险工具管理社会事务;第二,要加强与司法等行政执法机构的合作,为区域保险市场健康发展争取有利的法治环境;第三,要充分运用“互联网+”、大数据、云计算等技术,创新保险公司与其他部门的合作模式,营造良好的市场环境;第四,要加快引进和培育各类保险人才,尤其是具有专业优势、创新能力强的高端保险专业人才,为苏州保险提升服务水平提供人才支持;第五,要加大保险宣传力度,营造积极向上的舆论氛围,为保险业助力苏州全面建成小康社会创造良好的环境条件。

[1] 两个率先,江苏大地上的恢宏实践[EB/OL].(2014-12-22)[2017-05-13].http://news.sina.com.cn/c/2014-12-22/071931312238.shtml.

[2] 周乃翔.深入践行新理念 全力谱写新篇章 为高水平全面建成小康社会而不懈奋斗——在中国共产党苏州市第十二次代表大会上的报告(2016年9月26日)[N].苏州日报,2016-10-14(A01).

[3] 李翰辉,雷雨果.保险业助力经济社会发展[J].当代贵州,2013(32):50-51.

[4] 姚海明,徐林南.科技保险支持创新型企业发展的机制研究——以苏州市为例[J].中国保险,2014(6):22-26.

[5] 刘峰 .农业保险的转型升级[J].中国金融,2016(8):56-58.

[6] 马伟玲,孙婷,王俊华.我国大病医疗保险制度公私合作路径研究[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2016(4):34-40.

[7] 孙肖远.“两聚一高”:全面建成小康社会的江苏方案[J].群众,2017(1):31-32.

[8] 朱从玖,卢子跃.保险创新与社会治理建设——基于宁波保险创新综合示范区的探索与实践[J].中国金融,2015(24):13-15.

[9] 杨明生.加快发展现代保险服务业[J].中国金融,2016(10):18-20.