不同施肥模式与种植密度对寒地水稻分蘖动态和产量的影响

2018-03-12张明聪史国庆战英策何松榆金喜军王孟雪张玉先任春元丁希武

张明聪, 史国庆, 战英策, 何松榆, 金喜军, 王孟雪, 张玉先, 任春元, 丁希武

(1.黑龙江八一农垦大学农学院,黑龙江大庆 163319; 2.黑龙江省大兴农场,黑龙江佳木斯 156300)

插秧密度是决定水稻产量的一个重要因素[1-2]。在一定范围内,水稻产量随插秧密度的增加而提高,但密度增加往往会使群体质量下降,群体通风透光变差,限制水稻产量潜力的发挥。大量研究表明,想要进一步提高水稻产量,则必须在增加密度的前提下,有效地利用光能,充分地利用地力,保证个体的正常发育和群体的协调发展,使单位面积穗数、穗粒数和千粒质量得到统一,从而获得高产[3-4]。而增加密度能否增加产量,取决于适宜的养分管理方式。国内外学者研究表明,增加密度的同时,通过适当的养分管理方式能提高水稻群体质量、抗倒伏性能和产量[5-7]。养分管理方式中氮肥的施用是影响水稻产量的最重要因素之一,氮素营养状况与水稻的群体特性、产量有着密切关系[8-9]。因此,适宜的养分管理方式与插秧密度是确保水稻高产的关键。当前黑龙江省大兴农场水稻高产施肥模式与插秧密度均存在较大盲目性,为探讨该农场水稻高产施肥模式与栽插密度对水稻分蘖动态和产量的影响,于2015年进行密度和施肥互作试验,旨在为优化该农场的水稻高产、节本、高效的栽培技术提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验作物与品种

本试验以水稻品种龙粳36为供试材料。

1.2 试验地基本情况

试验于2015年在黑龙江省大兴农场农业技术研发中心水田区进行,5月20日插秧,9月29日收获。土质为草甸白浆土,有机质含量2.62%,碱解氮含量161.4 mg/kg,有效磷(P2O5)含量31.8 mg/kg,速效钾(K2O)含量121.25 mg/kg,pH值6.13。前茬为水稻,秋翻。

1.3 试验设计

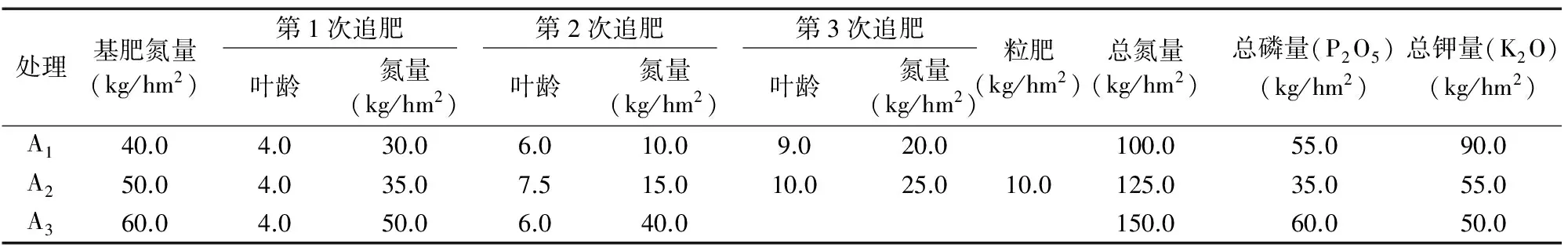

采用裂区试验,均采用钵育苗,共设3个施肥模式和3种种植密度。其中,主处理为不同的氮素水平,设3种施肥模式,分别为A1:常规高产施肥模式,为黑龙江农垦高产施肥模式,P2O555 kg/hm2,K2O 90 kg/hm2;A2:养分优化管理模式,采用氮肥总量控制,氮肥后移,增加钾肥用量(K2O 60 kg/hm2),减少磷肥用量(P2O535 kg/hm2)的养分优化管理模式;A3:农民习惯施肥处理,施肥模式基于地方农户施肥情况调查形成,P2O560 kg/hm2,K2O 50 kg/hm2。副处理为不同插秧规格,共设3种插秧水平,分别为B1:26.7 cm×13.3 cm(28穴/m2);B2:30 cm×10 cm(33穴/m2);B3:26.7 cm×10.0 cm(38穴/m2)。共9个处理,每穴4株,每小区栽插16行,行长23.5 m。各处理施氮量见表1。

1.4 调查项目与方法

(1)叶龄进程:秧田4叶期后标记水稻主茎叶龄,插秧时每个小区栽插10株带标记的秧苗,返青后每5 d记录1次叶龄;(2)水稻分蘖动态变化:从水稻返青后(5月26日)到分蘖末期(7月1日),每5 d调查1次水稻分蘖数,每个小区选取有代表性的植株10 穴,调查水稻分蘖数,取平均值为该小区的分蘖数;(3)考种测产:每个小区选取有代表性的2点,测每点数相邻的20穴的有效穗数,选取接近该平均有效穗数的4穴植株, 调查每穗粒数、 结实率和千粒质量等,根据各产量构成要素计算小区理论产量。

表1 氮肥施用时期和用量

2 结果与分析

2.1 不同施肥模式与种植密度对水稻分蘖动态的影响

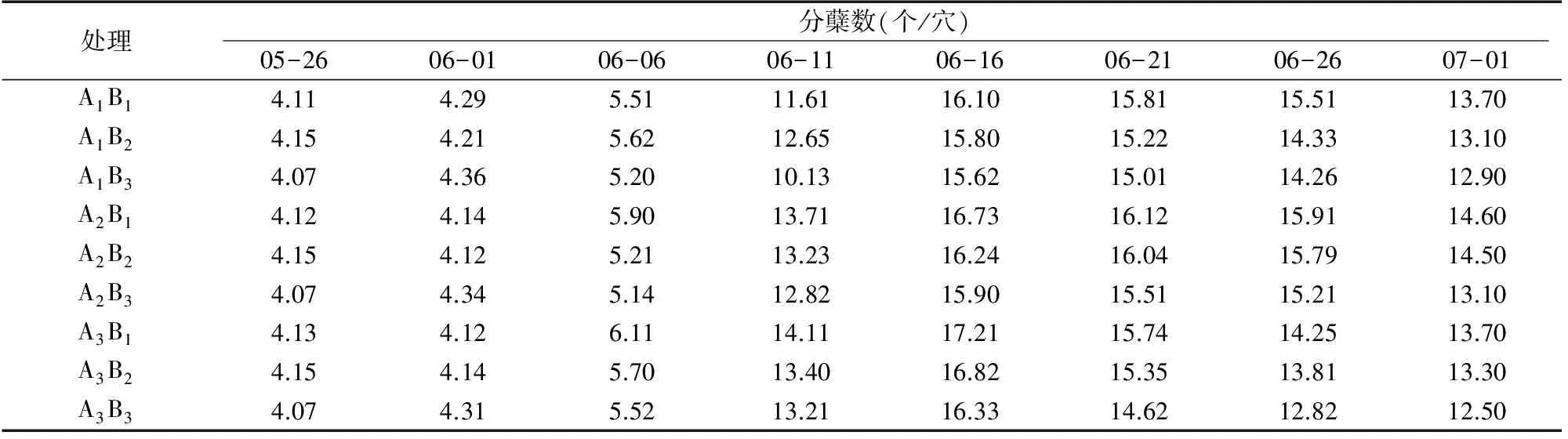

由表2可知,于6月16日前后各处理达到最大分蘖期,其中A3B1处理由于氮肥施用量高和密度低的原因分蘖数达到各处理最高,为17.21个/穴,但最大分蘖期之后,由于后期供氮不足,无效分蘖较多,分蘖末期分蘖数仅为13.70个/穴。在相同密度条件下,6月21日至分蘖末期(7月1日)施肥量A2各处理分蘖数均高于同密度的其他处理,其中A2B1处理分蘖数最高,A2B2次之。

表2 不同施肥模式与种植密度对水稻分蘖动态的影响

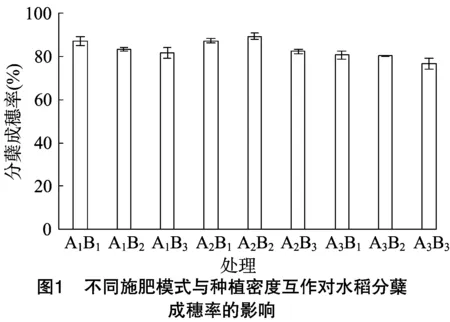

2.2 不同施肥模式与种植密度对水稻分蘖成穗率的影响

水稻分蘖成穗率是衡量水稻群体质量的重要指标。从图1可以看出,A2B2处理成穗率最高,为89.41%,较同密度的A1B2处理和A3B2处理分别高7.28%、11.36%;A3各处理成穗率均低于同密度条件下的其他处理,其中A3B1处理较A1B1和A2B1处理分别低7.86%、7.54%;A3B2处理较A1B2处理和A2B2处理分别低3.66%、10.2%;A3B3处理较A1B3处理和A2B3处理分别低5.60%、5.78%;A3B3处理分蘖成穗率为各处理最低,为76.7%。

2.3 不同施肥模式与种植密度对水稻生育期的影响

从表3可以看出,生育进程与氮肥的施肥量呈正相关,A2和A3处理生育进程较A1相比有所延迟,如果7月份的气温偏低,抽穗杨花期推迟,生育后期易发生贪青晚熟现象。抽穗期略晚于前几年,主要是由于今年在抽穗期间降水频繁,降水量大,阳光不充足,光合产物运转不通畅,使水稻抽穗期延迟。各处理在当年的气候条件下均可以成熟,但施氮量过多对生育期的延迟有促进作用。

表3 不同施肥模式与种植密度互作对水稻生育期的影响

2.4 不同施肥模式与种植密度对水稻产量及产量构成的影响

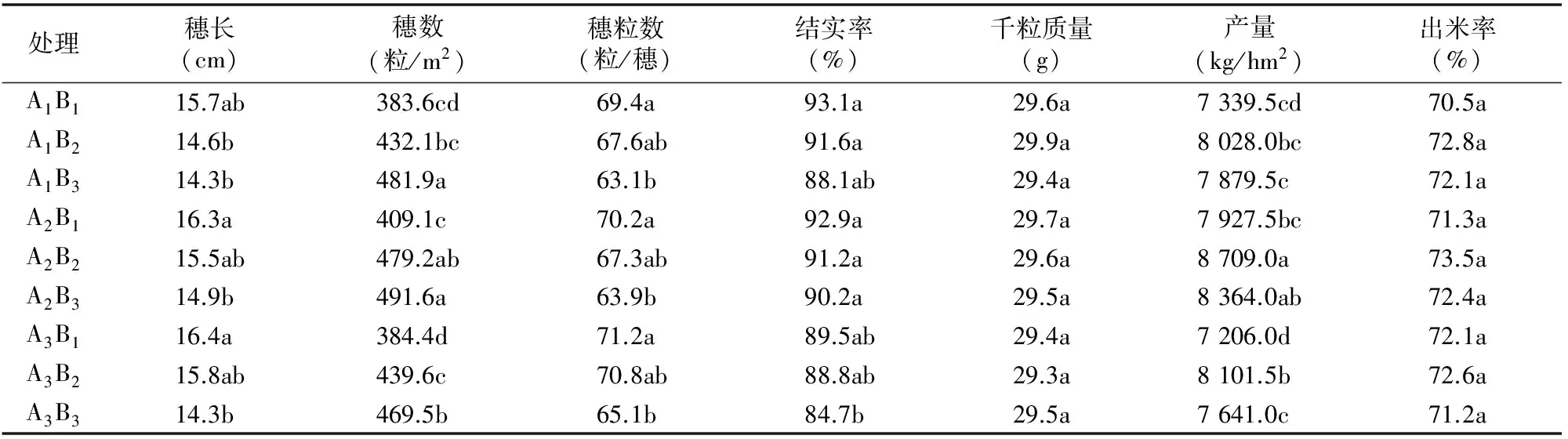

由表4可知,相同施肥水平条件下,随着密度增加,穗数增加,穗长、穗粒数和结实率减少,其中A2B1较A2B3穗长、穗粒数分别增加9.40%、9.86%,A3B1较A3B3穗长、穗粒数分别增加14.69%、9.37%,均差异显著;结实率A3B3最低,仅为84.7%;千粒质量各处理间差别不大;产量均表现为B2处理高于其他处理,其中A2B2处理产量最高,较A2B1增加9.86%(P<0.05)。相同密度条件下,随着施肥量的增加,穗数和产量均呈先增加后降低的趋势,在A2施肥条件下,均高于A1和A3处理,其中,比较各处理产量,A2B1较A1B1和A3B1分别增加8.01%和10.10%,A2B2较A1B2、A3B2增加8.48%和7.50%,A2B3较A1B3、A3B3增加6.15%和9.46%,差异显著。

表4 不同施肥模式与种植密度互作对水稻产量及产量构成的影响

注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

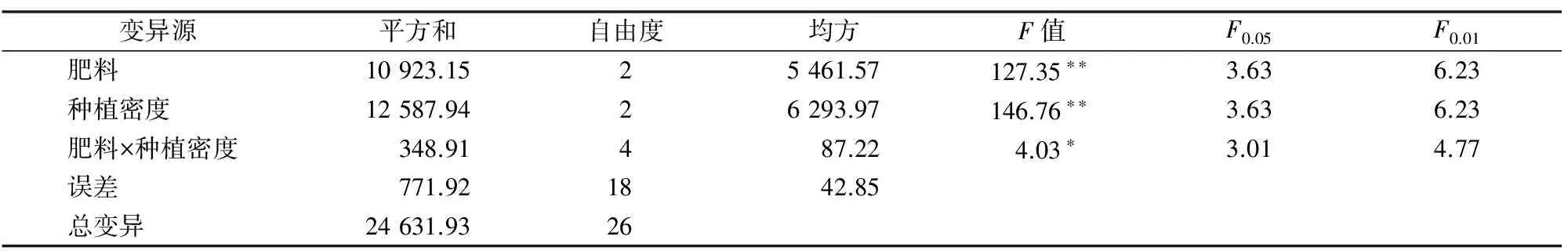

2.5 不同施肥模式与种植密度对水稻产量影响方差分析

由表5可知,通过F检验表明,在试验中肥料间差异极显著,种植密度间差异极显著,肥料与种植密度交互差异达到显著水平。据F值得出对产量作用的大小顺序是肥料>种植密度>肥料与种植密度互作。

表5 肥料×种植密度试验方差分析

注:“*”表示差异显著(P<0.05);“**”表示差异极显著(P<0.01)。

3 结论与讨论

成穗率是衡量水稻群体质量的重要指标。研究表明,成穗率与种植密度呈负相关关系,在种植密度较低时,水稻个体生长优势得到充分发挥,成穗率明显提高,种植密度高时则相反[10]。该研究结果表明,A1和A3施肥处理在B1和B2种植密度条件下,随着密度增加,分蘖成穗率呈降低趋势,而A2处理能避免分蘖成穗率降低,在B2密度条件下,达到最高。张明聪等应用水稻养分优化管理模式,根据水稻生育期的营养状况来决定肥料的施用量[2,5]。该试验中,不同密度条件下,养分优化管理模式(A2)由于前期减少施氮量,有效控制了无效分蘖的发生,提高了分蘖成穗率,其成穗率达到 82.5%~89.4%,中后期根据水稻叶色施用氮肥,既保证了水稻氮素的充分供给,又防止其过量供应,使A2处理在3种密度条件下均获得了较高产量,这与张镇铭等认为适宜的群体密度条件下,分蘖成穗率均随穗肥用量的增加而提高相一致[11]。

由于黑龙江省早春气温较低,在水稻栽培管理上,以分蘖早生快发为核心,强调基蘖肥的施用。大量研究证实,基蘖氮肥用量高,前期水稻分蘖数并不高,只是在分蘖中后期分蘖数增高,但收获时分蘖前期农民习惯施肥(farmer’s fertilization practice,FFP)与实地氮肥管理技术(site-specific nitrogen management,SSNM)2个处理分蘖数基本相同[12-13],说明大量施基蘖肥不但未明显促进分蘖早生快发,相反由于分蘖成穗率低,因此收获时水稻穗数基本相同。该试验中,A3施肥模式由于前期氮素施用量高,获得了较高的穗数,但由于后期养分供应不足,收获期获得有效穗数降低,使A3施肥模式的3个密度处理分蘖成穗率均低于80%,说明营养生长期大量氮肥的投入,使得前期水稻群体旺长,增加了大量的无效分蘖,而后期氮素营养不足,也致使无效分蘖增加,进而使不同密度下的A3处理产量降低。

综上所述,在相同密度条件下,养分优化管理模式(A2)满足了水稻的需肥特性,形成适宜的群体结构,分蘖成穗率、穗数和产量均高于同密度的其他施肥模式;相同施肥模式条件下,随着密度增加,有效分蘖数呈降低趋势,穗数增加,穗长、穗粒数和结实率减少,产量表现为B2(30 cm×10 cm)处理最高。因此,水稻龙粳36采用插秧密度为30 cm×10 cm(33穴/m2),配合养分优化管理模式进行施肥可获得较高的产量。

[1]张 耗,杜 永,杨建昌. 水稻超高产栽培的途径与技术[J]. 中国农学通报,2007,23(8):136-140.

[2]张明聪,刘元英,罗盛国,等. 养分综合管理对寒地水稻抗倒伏性能的影响[J]. 中国农业科学,2010,43(21):4536-4542.

[3]陈海飞,冯 洋,蔡红梅,等. 氮肥与移栽密度互作对低产田水稻群体结构及产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2014,20(6):1319-1328.

[4]佟 斌,郑桂萍. 肥密因素对垦鉴稻10号质量指数的影响[J]. 黑龙江八一农垦大学学报,2009,21(3):18-21,34.

[5]陈丽楠,彭显龙,刘元英,等. 养分管理对寒地水稻干物质积累及运转的影响[J]. 东北农业大学学报,2010,41(5):52-56.

[6]Nakano H,Morita S. Effects of time of first harvest total amount of nitrogen,and nitrogen application method on total dry matter yield in twice harvesting of rice[J]. Field Crops Research,2008,105(1/2):40-47.

[7]Chauhan B S,Ahmed S,Awan T H,et al. Integrated weed management approach to improve weed control efficiencies for sustainable rice production in dry-seeded systems[J]. Crop Protection,2015,71:19-24.

[8]凌启鸿,张洪程,戴其根,等. 水稻精确定量施氮研究[J]. 中国农业科学,2005,38(12):2457-2467.

[9]周有炎,龚金龙,李 杰,等. 配方施肥对水稻产量及氮素利用的影响[J]. 江苏农业科学,2011(1):75-78.

[10]吴自明,石庆华,李木英,等. 移栽密度与施肥方法对优质早稻成穗率的影响[J]. 江西农业大学学报(自然科学版),2003,25(2):164-168.

[11]张镇铭,姚金富,邵达孚,等. 不同群体条件下穗肥施用量对水稻分蘖成穗的影响[J]. 西南农业学报,1998,3(11):148-151.

[12]张 慧,彭显龙,刘元英,等. 前氮后移对寒地水稻群体质量的影响[J]. 土壤通报,2011,42(2):402-406.

[13]彭显龙,刘元英,罗盛国,等. 实地氮肥管理对寒地水稻干物质积累和产量的影响[J]. 中国农业科学,2006,39(11):2286-2293.