摩登职业、行销身份与名伶遭遇:20世纪30年代电影女明星的消费想象

2018-03-10张璐璐

张璐璐

一、 女性现身:明星文化与媒体明星

在中国电影起步阶段,演员极为匮乏,尤其是女演员。导演郑正秋就曾感叹道:“在那时候,女界哪有现在解放?要聘一位女士拍戏,真是休想休想休休想!什么王汉伦女士、什么杨耐梅女士,当其时哪里梦想得到?”[1]这一状况发生变化是从电影《孤儿救祖记》(1923)中出现女演员王汉伦开始。此后,职业电影演员不断涌现,来自戏剧界和歌舞界的女演员与来自社交场上的交际花涌入中国电影界。

当时见识过电影、以电影为时尚的上海的女学生、舞女、交际花等,成为女演员源源不断的人才库。戏剧界也有不少女演员步入电影界,“均舞台剧员之优秀者,以舞台剧员之经验而演电影,所谓驾轻车而就熟路,宜乎事半功倍矣”[2]。不过,她们的出生并不高贵,很多自小被卖为娼,后学唱戏以作为其交际接客的手段之一。有的因演戏(戏曲)无法成名而缺少收入时,常必须重操或兼营旧业。娼妓转为女演员的不在少数:苏州人陆素娟曾为北平妓女,后拜师学艺登台演出,因面貌扮相皆佳,且之前为妓时广结贵人。其中有位盐业银行巨头王绍贤除每月供应一两万银圆作为日常开销外,还特拨了一笔演戏专款银圆八万元,作为基金。那时一元银圆,和一元美金差不多少。[3]相比较这些梨园界的女演员来说,还有不少进入到电影界的戏曲女演员,她们的命运与在梨园界的女演员也有着惊人的相似。

在米莲姆·汉森的观点中,女性(尤其是现代女性)的电影构型是现代中国一个特殊的文化生成场所。随着大众媒体的发展,大众已不满足于对电影中的女性形象进行消费,开始对银幕下的女明星产生了兴趣。对于大众而言,与女明星身体相关的事物成为他们释放欲望与想象的空间,恰巧大众媒介提供了这样的场所。昔日理想化的女演员不再,“取而代之的是一种杂糅着奉承、赞叹和讽刺的文学样式”[4]。女明星也“从社会的边缘逐渐走到了舞台的中心,在媒体的帮助下,她们的星光甚至让从前全国闻名的文人也黯然失色……它们的读者群远远超过了政治性报纸所面对的阶层”[5]。

二、 都市消费:消费主体与个人消费

20世纪30年代,中国社会流行语境中较有趣的“明星競选”活动成为商业的一种宣传手段,女明星成为这一流行趋势下被不断消费的主体。因这一竞选活动所具有的现代性特质,更是成为当下消费文化流传至今并被不断模仿的营销模式。

(一)代言身份与消费身份:电影明星竞选到牙粉广告

中国福新烟公司主办了“一九三四年电影皇后及十大明星竞选”,在1934年3月28日《申报》上交代了活动的细则,并在1934年12月13日公布了结果——皇后胡蝶,并宣布举行授奖典礼等事宜,而且活动的参观券不以金钱出售,买嘉宝牌香烟即可换正式参观券,故而其主要目的是为了推出其公司新出的嘉宝牌香烟。

在此之前,《申报》1933年4月23日上刊登了一则名为“力士香皂电影明星竞选”的广告,介绍了此次竞选的相关细则、奖励机制等。在金钱的诱惑下,大众对活动的参与度极高:单从胡蝶一人的得票总数就可以看出,英商中国肥皂有限公司在一个多月的时间内销售了七万多块大号力士香皂。

就在力士香皂如火如荼的明星竞选前,1932年12月16日、12月18日《申报》的一则牙粉广告出现了胡蝶的肖像。这则牙粉广告表明产品将不日上市开卖,用一张照片与醒目的人名构成了强烈的视觉场域,这一场域加重了女明星的商品属性。为扩大影响,在1932年12月19日《申报》的头版出现了“胡蝶启事”的大幅广告。随后,“胡蝶启事”在12月21日、12月25日再次出现并强调“本社商得著名电影明星胡蝶女士之许可,特以其全身玉照……”,而通过赠送玉照的方式来宣传商品成为一种流行的营销模式。

不过,有意思的是在上海华南化学工业社出品的牙粉前,就已经有陈蝶仙创办的家庭工业社的“无敌牌牙粉”问世。①为此,家庭工业社为证明自身合法权益登报发表声明。②这种早期商业商标注册的竞争事件,让女明星代言的商业属性愈发凸显,具有鲜明的都市文化特质。

紧接着,胡蝶的身影出现在各式各样的广告中,胡蝶因其盛名招致的诋毁或是赞美,实际上都是当时大众将女演员私生活的窥探当成一种娱乐消费。迈克·费瑟斯通在《消费文化中的身体》中指出,广告、流行出版物、电视、电影文化中大量存在的视觉形象主宰了消费文化中人们对身体的理解,消费社会中人们对于身体的积极维护不再是改进健康或灵魂的拯救,而是消费文化中理想化的青春漂亮的身体形象与更加适合于销售的身体。[6]正是基于这一点,年轻美貌、身材婀娜的女明星的身体成为了最为符合商家考量、作为消费主体呈现的代表,诸如梁赛珍与徐来:梁赛珍常参与电影的拍摄,她的多张照片就出现在“明星花露香水”的广告(1934年4月29日《申报》)中;徐来被媒体称为“标准美人”,为化妆品蝶霜、无敌牙膏以及“天福绸缎局”做过代言等。

(二)职业收入与阶级身份:自我消费的双面镜

电影女明星之所以被消费,与她们的摩登职业息息相关。而她们本身也是消费的主体,需要经济作为生活的支撑。

20世纪30年代,普通电影演员的月薪起点为30元左右,较高的为数千百圆。严慧秀(凤凰)在接受采访时曾说过在拍完《李三娘》(1939年)后与国华签约6年的工资情况:每个月工资50块,那时候米是4块钱一袋;一年四部戏,四部以外再给酬金。[7]阮玲玉在拍完《故都春梦》后,拿到收入共300元。③当然,演员并不是一开始就能赚很多。1937年7月,发表在复旦大学文摘社《文摘》第2卷第1期上的《新晋电影明星》一文表明:新签演员“在合同上写得死板板的,为期三年,第一年薪金四十元,第二年六十元,第三年八十元,不供膳宿,拍戏时有饭吃,出门可坐二等舱位,演戏时所用时装,演员自备……”当时报道亦有涉及好莱坞演员的收入情况,根据1933年10月13日纽约市的日报记载:Leslie Howard一部影片6万美金,John Barymore一部影片8万美金,Ann Harding一部影片9万美金,Janet Gaynor与Constance Bennett一部影片分别10万美金,Will Rogers一部影片12.5万美金,Maurice Chavelier与Greata Garbo一部影片分别15万美金。而当时美国总统的年薪才7.5万美金。[8]好莱坞童星秀兰·邓波儿刚开始的收入为每天10元,进入派拉蒙后,薪水为每周100元;她被福克斯雇佣拍摄《起立欢呼》(1934),薪水是每周150元。随后,她被福斯的经理希汉(Winfield Sheehan)看中,薪酬达每周1250元,另送其母每周250元的薪酬,共签了7年的合同,薪水共计45万5千元。④

可以看出,中外明星的收入差距较大。不过,回到中国看看当时上海的生活费用情况,1930年至1935年上海工人的真实工资约为12.988元到15.406元不等。[9]而演员每月稳定的50元左右的整体收入,已经远超工人的收入水平,更不要说阮玲玉与胡蝶动辄上千元的收入。

毛泽东在1925年的《中国社会各阶级的分析》一文分析过社会阶级的情况,认为小资产阶级包括有余钱剩米的;在经济上大体上可以自给的;还有生活下降的。伴随着中国现代化进程,收入水平的高低直接决定了演员的生活方式及消费习惯,演员的收入成为其与社会大众群体在经济上的区分。笔者看来,演员作为一种社会职业,在当时亦算是小资产阶级的一部分。

此外,作为被消费的主体,女明星通过这一摩登职业完成了在媒体与银幕上被消费与在现实生活中获得职业收入进行消费的双重身份建构。这一双重身份的确定,无疑让现实大众忘却了其仍是社会生活消费者的身份。尽管在收获较高的职业收入后,女演员在消费方面的选择自主与自由提升了,并在一定程度上解放了女性身体,但是同时也可能让她们掉入到“欲望的陷阱”,其真实的主体价值已然被忽视与抽离。

三、 死亡焦虑:阶级困境与娱乐至死

1935年3月8日,一则“阮玲玉案明日开番”的消息出现在《申报》上,提到“昨日已有人向法院预颁旁听劵,法院非戏院当遭办事人员拒绝”。由于大众希望一睹名人的风采,所以特地提前一天去法院求得“观影券”,成为了现实中的一场公开“电影”。而就在这一天,阮玲玉自杀身亡。

“阮玲玉案”依旧如约而至,而媒體似乎换了一种说法:“遗书痛责张达民,阮玲玉含冤以死……张达民控案昨仍继续开审”。从直指女性的词汇“阮玲玉案”到“张大民控案”,明显能看出媒体对于该事件态度的转变。与此同时,就在《申报》这篇消息最后的“联华通电”写道:“全国各报馆、国内及南洋各戏院……本公司演员阮玲玉女士、忽于三月八日在沪逝世……务请尊处各戏院如开演阮玲玉作品时、万勿利用女士不幸事件作为广告宣传……”①

当时的媒体秉承着“死者为大”的宗旨,接连报道了数篇悼念阮玲玉的文章。还有不少撰稿人揣测阮玲玉自杀的心理,如1948年第2卷第2期的《电影论坛》上,作者石郎在《阮玲玉与社会问题》一文中说:“……我们认为阮玲玉女士的人生历程中,也受她自己演的影片底社会教育意义所影响之处极多。”文章认为阮玲玉将戏中的情绪带到了生活中,以致于难以摆脱悲剧的命运。

(一)消费死亡的狂欢口号——“看阮玲玉去”

3月13日,唐敬玉堂治丧办事处为阮玲玉女士殡仪启事宣传表明:谨定于明日(十四日)下午一时由女士亲属生前知友……以简单宁静之行恭奉女士灵柩自万国殡仪馆出发,安葬于联义山庄……②尽管“联华通电”声明中强调了勿用阮玲玉自杀的不幸消息作为广告宣传,但是面对死亡能激起大众消费欲望的商家又岂会错失良机?

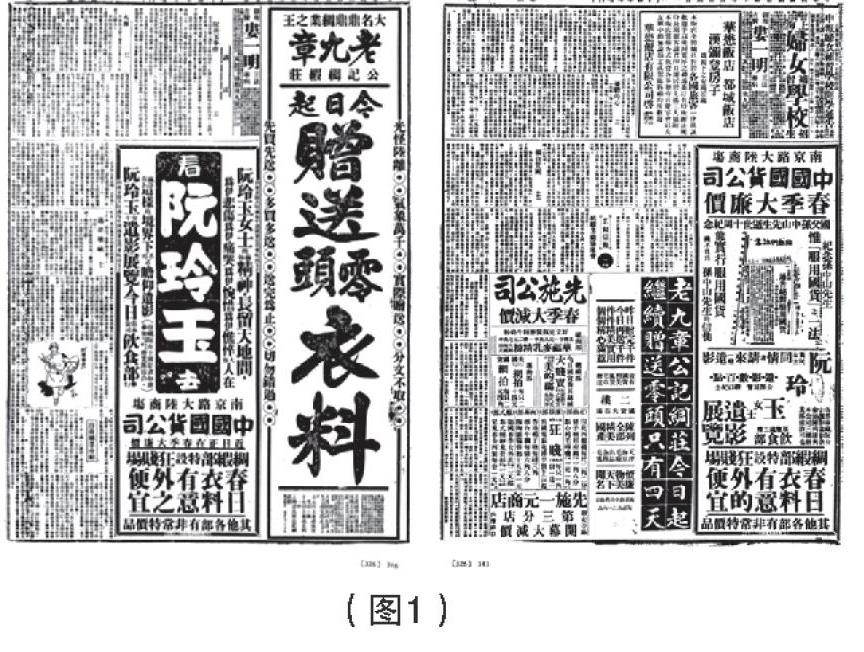

“看阮玲玉去”,这是中国国货公司在阮玲玉尸骨未寒的第三天在《申报》上做的广告宣传语。南京路大陆商场中国国货公司特地在其饮食部举办阮玲玉女士遗影展览,美名其曰为了宣传阮玲玉的“艺术精神长留天地间”,但其最主要的目的是宣传公司的春季大廉价活动。③到3月13日《申报》本埠增刊,该公司明目张胆地借阮玲玉的名义进行宣传,广告的目的就是为了表明阮玲玉生前倡导国货而提升关注(见图1)。

消费阮玲玉的一出接一出,带有巴赫金所说的狂欢式的两大外在特征:一是“全民性是狂欢节的本质特征”[10];二是仪式性,狂欢节是由一系列的仪式和礼仪构成的。对阮玲玉自杀进行消费的狂欢活动就具有全民的参与性:诸如排演新戏《阮玲玉香消记》④,尽管该剧口口声声说是在尊重阮玲玉人格的基础上,耗费大量精力与心血完成,但是4月3日广告出现的消息才真正彻底令人寒心,上面赫然写着:“情书血巾公开展览……临终时血迹围巾,以上真迹承张达民先生惠借,每日陈列本台。”⑤众所周知,阮玲玉是服用安眠药自杀,何来“血巾”为遗物?所以这其实是在消费死亡的一场戏而已。

同样的,在这一天的电影广告出现《自杀电影》的加映,宣传强调说:看了本片无异目睹阮女士址惨死,如有人能指出本片非阮女士所亲自摄制者,本台愿奉酬大洋一万元。在这里,阮玲玉死亡已成为不朽的事实:在不朽背后,有一个由明星体现的思想,即死亡本身通过其不在场发光,它可以在发光和表面的外表中自行解决,它是一个诱人的外表。[11]在消费热浪中,女明星难以逃脱的消费表征呈几何级数无限扩大,而这已经不是女演员的第一次“自杀”了,毛剑佩、骆慧珠(1930)与艾霞(1934)早已走上这一条悲剧之路,阮玲玉的死随即成为具有仪式性的大规模自杀事件。

(二)“自杀论”:阶级身份到女性之死

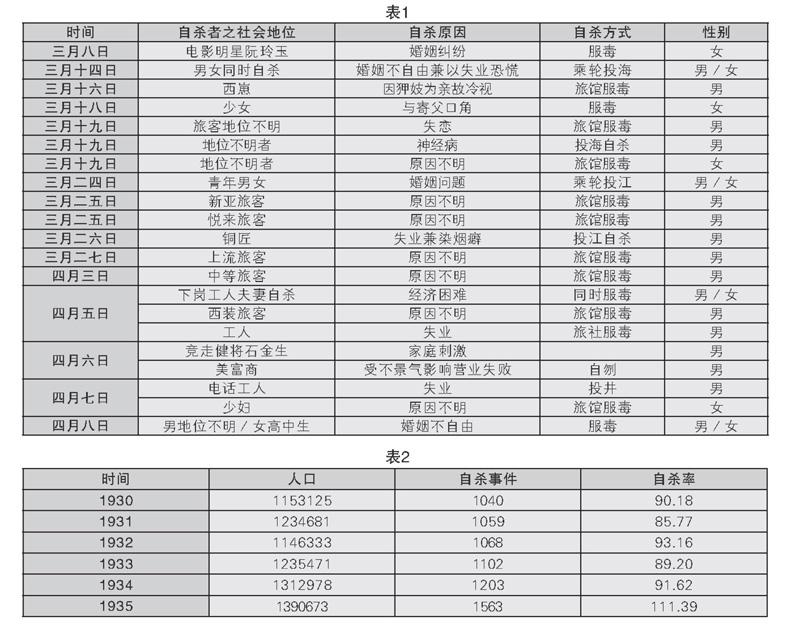

其实,从20世纪20年代开始到30年代的自杀问题早已引发关注。1934年1月至6月,上海一埠之自杀人数共达1083人,较上年——即1933年激增150人,自杀者的年龄以20—30岁之青年为最多。在自杀者性别中,妇女共占530人,几达自杀总数1/2;到1935年,政部对全国各大城市之调查统计,在3月份,妇女自杀的数量即达700余人。[12]下表是从《申报》上3月8日至4月8日的自杀事件而整理:

《新生》上有文章对3月3日至4月22日的自杀情况进行了分析:经济困难问题与婚姻问题最多,家庭问题次之,疾病问题最少。按照阶级情况看,阶级不明最多,小资产阶级其次,劳动阶级最少。再从性别看,男性多于女性。[13]而这篇文章还提到《中华日报》“统计所载,仅在3月份上海自杀男子74人,女子40人,那末还有2/3的自杀者未被《申报》揭载”。尽管在上述的统计中,男性自杀人数要高于女性,但是要知道在1935年,女性人口仅占上海总人口的41.6%,女性自杀事件却占到了全部自杀事件的50.6%。相关数据亦统计过1930年至1935年的女性自杀率(表2):[14]

根据以上的数据,不难看出,相关统计数据仍然建立在对自杀人员的阶级地位与性别的分析上。其中,婚姻问题成为大部分小资产阶级自杀的主要原因,同时经济问题也威胁着他们的自杀。然而,婚姻问题与经济问题往往带有连带的关联。法国社会学家埃米尔·迪尔凯姆在《自杀论》中就曾提及婚姻破裂、经济混乱等情况会引起“反常的自杀”。同时,“反常的自杀只有在某些特殊的时刻才大量发生,即在工业和商业活动处于最高潮的时候”。[15]30年代的中国上海,消费风潮大行其道,女明星的身份作為大众消费的风向标,其小资产阶级的本质并未将她们带出困境。

结语

在20世纪的时代背景下,尼尔·波兹曼曾针对文化过度娱乐化而作《娱乐至死》一书,提及有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式——文化成为一场滑稽戏。诚然,这一言论不仅适用于当今世界,而且能够对30年代中国社会的消费文化进行反思。

上海作为都市,被誉为“东方巴黎”,被赋予了多重意义,即是资本主义的、消费的、现代性的、西方化的都市等等。伴随着近代工业文明与现代化进程的加快,自杀随之而来。在愈演愈烈的消费文化下,女明星体现着一种特有的“性别潜规则”,这是性别分工不等的表现,即体现在男性=事业=理性,女性=爱情=感性。当时还有相关文章猛烈抨击了当时社会制度下男人对女人的压迫,认为男人对女子的追求、占有、嫉妒是使女人毁灭的三部曲。[16]在消费文化冲击下的社会中,无论是受过教育还是未受教育的女性,包括她们的人、爱情、社会关系、政治与经济制度等,尤其是在讨论女明星自杀时,就是对女性的消费想象。

在阮玲玉死后,《民国日报》(广州版)在1935年3月14日第4页第3版刊登了厉厂樵《哀悼阮玲玉女士》的文章,写道:“像阮玲玉女士这样的电影演员,许多人们也许对她充满了爱慕之情吧?但正因为她有这样的地位,许多魔鬼也就从四面八方伸出了爪牙,都想将她攫夺到手里,吞噬到肚里。像是被万人爱慕似的,其实随时随地都受着侮辱与压迫。”这其实就是对阮玲玉由生到死不断被利用、被消费的痛诉,正应和了当时评价所说的,阮玲玉之死是因为这个社会是一个崇拜金钱、压迫女性的社会。

回到20世纪30年代的文化语境中,女明星全方位的被消费其实就是消费文化过度娱乐化的社会写照:被消费的时代背景,让身处其中的女演员深陷消费的漩涡无法自拔,从“被消费”到“去消费”,盛行的消费文化语境让她们仿若置身于一个诺大的“监狱”之中,不断地被凝视到榨干最后的经济价值;伴随着媒体的日益兴盛,大众媒体用带有对小资产阶级的鄙夷或偏见的眼光去消费女明星身体,以至于肆无忌惮地开始消费女明星的“自杀”悲剧,实则上演了一出出喧闹而刺耳的“滑稽戏”,荒凉如梦,刺骨讥笑。

参考文献:

[1]郑正秋.论中国影戏[N].上海:大报,1924-12-03,06,15,24.

[2]徐耻恨.中国影戏大观[M].中国合作出版社,1927.

[3]丁秉鐩.菊坛旧闻录[M].北京:中国戏剧出版社,1995:92-93.

[4][5](美)叶凯蒂.上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化1850-1910[M].杨可,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2012:228,232.

[6]汪民安,陈永国.后身体:文化、权力和生命政治学[M].龙冰,译.吉林:吉林人民出版社,2010:285,290.

[7]周夏.海上踪迹:上海卷[M].北京:民族出版社,2011:173-174.

[8]龙程芙.电影的社会化[J].东方杂志,1934,32(1):156.

[9]上海的工资统计.国际劳工局中国分局:上海劳工统计(1930-1937)[M].1938:14.

[10](俄)巴赫金.拉伯雷研究[M].李兆林,夏忠宪,等译.石家庄:河北教育出版社,1998:14.

[11](法)波德里亚.论诱惑[M].张新木,译.南京:南京大学出版社,2011:148.

[12]陈碧云.妇女自杀问题之检讨[J].东方杂志,1936,33(11):22.

[13]孙白坚.从上海自杀统计指示我们对于自杀问题之认识[J].上海:新生,1935(8):347-348.

[14]邹依仁.旧上海人口变迁的研究[M].上海:上海人民出版社,1980:122-123.

[15](法)迪尔凯姆.自杀论[M].冯韵文,译.北京:商务印书馆,2001:391.

[16]白薇.阮玲玉自杀的心理意识[J].上海:太白,1935,2(2):85-86.