法国在西非的合作:“发展”与后殖民时期的连续性(1959—1998)

2018-03-10玛丽阿尔巴纳德叙尔曼王吉会

[法] 玛丽-阿尔巴纳·德叙尔曼王吉会 译

1960年是西非国家和社会历史进程中非常重要的一个节点,因为恰恰是在这一年,昔日法国在西非的殖民地国家纷纷独立——唯一的例外是几内亚,该国在1958年便已经与法国断交。不过,这些国家的独立并不意味着与从前的宗主国的关系从此一刀两断:这些获得新生的国家依然与法国保持着紧密的联系,双方签署了大量的合作协议。法国预计到该地区从前的殖民国家将由法兰西共同体成员(1958年)变身为独立的国家(1960年),遂于1959年1月任命了一位“合作部长”。1961年,法国合作部应运而生,该部的职责在于从行政管理、农业、工业、商业、文化等方面对这些年轻的西非独立国家给予协助。该部的工作延续至1998年末才合并到外交部。

法国并不希望彻底切断与曾经的非洲殖民地之间的联系,那么,法国真的会认真对待这些国家的独立吗?这些国家独立后,与法国的合作政策和具体措施体现的是关系的中断抑或是依然具有殖民特征的不对称关系的延续?昔日的宗主国法国是否会调整与这些合作伙伴的关系,从而平等地与其发展关系呢?法国是否能够考虑这些国家的诉求和需要?能否以其它形式满足这些国家政治、经济、文化方面的利益要求呢?因此,要对法国三十年来的合作发展政策进行研究,我们需要以批判的眼光分析这期间的各种论断,并将其与具体做法进行比较。

首先,我们要回顾合作部工作的几个发展阶段,如此便可以看到法国与非洲国家之间的合作政策是如何通过双边协定实现的,也会看到这一阶段始终处于上升期,直至20世纪80年代。但是这期间,不同于其它负责推动发展的公共部门,合作部的合法性始终未能完全确立。从80年代开始,合作部尝试改革,但遭遇失败,我们会看到,在经济危机的背景之下,合作部的工作如何陷入矛盾,直至1998年退出历史舞台。

为了更好地理解40年间的这些变迁,我们将把目光聚焦相关当事方以及合作部确定的目标所表现出的模糊性。我们将从历史、社会学和政治学的研究出发,重新展示在从前的殖民地国家取得独立后,法国原来在殖民地工作的官员如何转入合作部供职。我们将看到,尽管法国已经撤离了殖民地,但他们的合作所追求的目标、人民的态度和具体做法却依然以其它形式表现出殖民特征。我们同样也会去考察“发展”这一概念所包含的模糊性。

之后,我们会调整镜头——不是去观察合作的国家和机构,而是聚焦负责当地落实合作政策的社会组织,即法国援外人员,考察他们的态度与具体做法。通过几个例子,我们将展示某些团体对新殖民的做法所持的强烈批判态度,他们努力与非洲同事或学生携手发展平等的、富有建设性的关系。从阿比让大学历史系的合作例子,我们将了解一些教师在返回法国时因为能够与其它的文化进行对话、交流而受益良多,自身发生了很大的改变。

一、法国对非洲合作的鼎盛与衰落

我们在此简单梳理一下合作部发展历史上的几个重要阶段。合作部旨在发展与法国从前的非洲殖民地的关系,该部成立后至80年代,经历了一段扩张期,然而,由于该部的工作与其他公共部门产生了竞争,其合法性从来没有完全确立。80年代初,合作部尝试进行改革,但却以失败告终,该部的存在问题遂被搁置。(多篇报告对此进行过分析,试图消除法国与非洲国家之间关系的特殊性)但是,合作部最终还是于1998年末并入了外交部。

1. 一个致力于法非合作的部级机构的崛起(1959—1980)

1958年,法国共同体成立,非洲国家走向独立,在此背景之下,法国考虑解散过去的殖民地事务部(该部于1946年变身为法国海外事务部)。时任总理米歇尔·德布雷(Michel Debré)于是在1959年1月8日任命罗贝尔·勒古(Robert Lecourt)为国务部长,负责对非合作事务。罗贝尔·勒古走马上任后掌管的尚不是一个部,只不过是一个部级秘书处,而其它诸如财政部、外交部、农业部、文化部、国防部、教育部等部也都在负责与从前殖民地的关系和发展援助,他们在该领域均已经掌握了一定的资金和人员。直至1961年5月,真正意义上的合作部才正式成立。从1960年至1961年,合作部部长换了几任:让·弗瓦耶(Jean Foyer)之后是皮埃尔·普弗姆兰(Pierre Pfimlin)和乔治·高斯(Georges Gorse),最后一任部长是莱蒙·特里布莱(Raymond Triboulet),他从1962年12月至1966年12月一直担任部长助理一职。虽然第一阶段经历过动荡,但几位部长执政时间还是很长的,他们的头衔各有不同:在40年的历史中,合作部受一位部长(部长助理或部长)或者外交部的一位普通国务秘书领导*Julien Meimon. En quête de légitimité. Le ministère de la Coopération (1959—1999), thèse de doctorat de sciences politiques, Lille. 2007 :13.。为保障履行其资金上和人员上的承诺,合作部掌握着一些资源,如投资与经济、社会发展基金(FIDES)与农业设备和经济社会发展基金(FERDES)联合会议成立了一个协助与合作基金(FAC),在法语非洲地区还建立了很多协助合作委员会(MAC)。

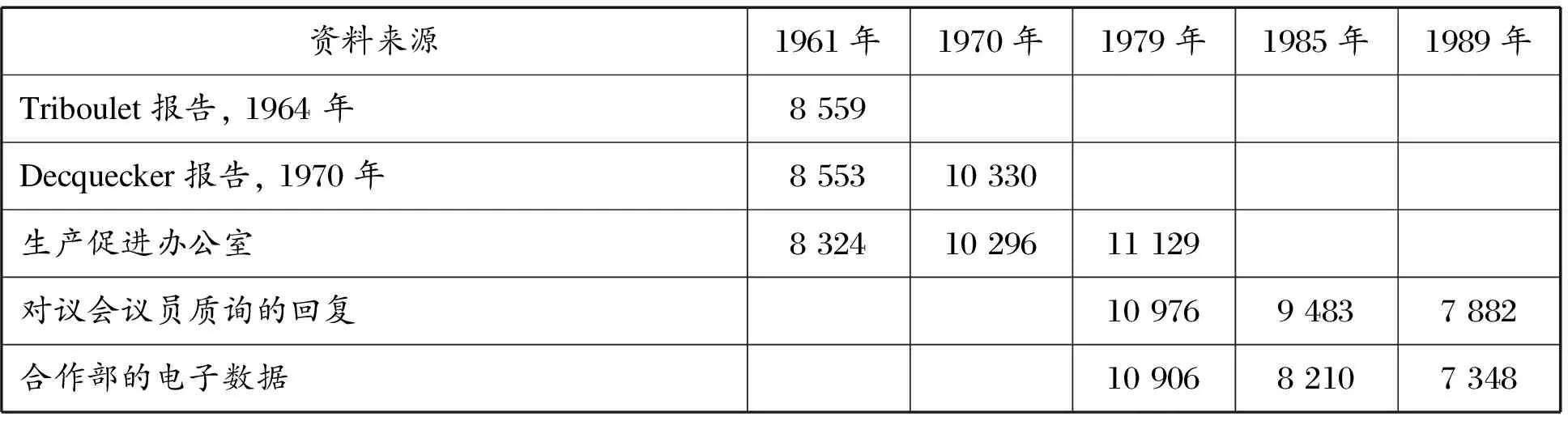

法国援外人员的人数难以估计,因为来源不同的统计数字不尽相同,而且有些人隶属于合作部,而有些人虽从事援外活动,却属于其它的部委。如表1。

表1 不同资料来源统计的合作部管辖的援外工作人员的人数(1962—1989年)

(资料来源:法国合作部,1996年6月)

这些来源和调查范围都不同的数字,大致勾勒出了两个重要阶段:援外人员的人数在1960—1970年间显著增加,而在80年代初则开始减少。如下图中呈现的总体趋势那样:

曲线图1法国援外人员数量

(资料来源:法国合作部,1994年)

尽管援外人员的数量在大量增加,合作部的地位却难以让人接受,原因是其工作范围的多元化,他们与多个专门的部级单位的工作“撞车”,如农业部、教育部、交通部、国防部,等等。特别是,从建立之初,合作部就一直与外交部关系紧张,合作部部长一职甚至在1966年一度被取消,被“负责对外合作的外交国务秘书”所取代。同时,在殖民地纷纷独立之后,从1959年开始,隶属于总统府的法兰西共同体秘书处(由雅克·罗卡尔领导),就变为总统府的“非洲部”,也在管理发展合作事务。与此同时,还存在着众多负责发展事务的办事处、协会和办公室。因此,并不存在由合作部领导的唯一的援外人员组织,援外人员和援助行动庞杂且隶属不清,使得合作部的合法性愈发难以树立起来。从资金上说,合作部不被政府列为优先预算保证的部门。1963—1978年,合作部财政预算的绝对数字在增加,从60年代初每年的10亿法郎增加至70年代末的28亿。然而,如果用稳定的法郎来计算,实际预算则是在原地踏步。如果看一看合作部在国家财政预算中所占比例,就会看到其预算在减少,从1963年国家预算的1.28%下降到1978年的0.70%*Ibid. p. 224.。协助与合作基金(FAC)的投入也在减少,从相对份额来看更是如此:1960年受其援助的14个国家获得的资金占到预算总量的35%,而在80年代中期,这一比例则跌至5%*Ibid. p. 228.。

如果我们将法国对撒哈拉以南地区发展的经济扶植放到法国政府在全世界的援助活动来看,那么相对而言,这一部分的投入是在减少的。法国对撒哈拉以南地区的援助占比从1963年的35%减少至1975年的22%,而给海外省和海外领地事务部的拨款则在同一时期大幅提高,从20%增至39%,法国对其它国家的投入也从5%增至14%。同样,对于多边组织的援助(如欧洲发展基金)也在提升,从3%增至15%。*Ibid. p. 241.由此可见,法国政府的发展援助呈现多元化趋势,这一政策后来被法国运用到了欧洲经济共同体的行动中。1963年雅温得协议签署,1975年2月欧洲经济共同体与与非洲、加勒比海和太平洋46个国家签署洛美协议,该协议后来多次重新签订(1979年,1984年,1990年,1995年),以促进欧洲与非洲国家的贸易。各个非政府组织的发展计划也与合作部的工作领域出现了竞争,70年代末,合作部因为工作不透明、效率低下而饱受诟病。

2. 合作部无法完成的改革与其衰落(1981—1988年)

随着弗朗索瓦·密特朗在1981年5月10日当选法国总统以及左派掌权,对第三世界非常关注的法律教授让-皮埃尔·科特(Jean-Pierre Cot)被任命为合作与发展部部长。他不希望将法国与非洲的关系局限在有限领域,而是要将合作发展部的工作对象扩大到所有发展中国家。让-皮埃尔·科特想要大幅改革合作政策,计划将自己的部门纳入法国外交部,认为这是法国与非洲国家关系正常化的方式。但是,他的改革计划同时遭遇了法国总统府“非洲部”和某些非洲首脑的反对。总统府方面认为对非洲的影响政策和网络不应十分透明,而非洲一些领导人则更愿意与法国总统、政府保持私人关系和利益关系。让-皮埃尔·科特于是在1982年12月递交辞呈。1986年,以雅克·希拉克为总理的右派政府上台,合作部的权限进一步减小,仅限于与非洲国家发展关系。

几番改革尝试后,合作部的网络与机构保存了下来,不过这个部仍然非常脆弱。它常常被指责想用技术人员来替代对象国急需的管理干部,而中间并没有交接和过渡。还有人批评合作部在分配技术人员时缺乏统一部署。

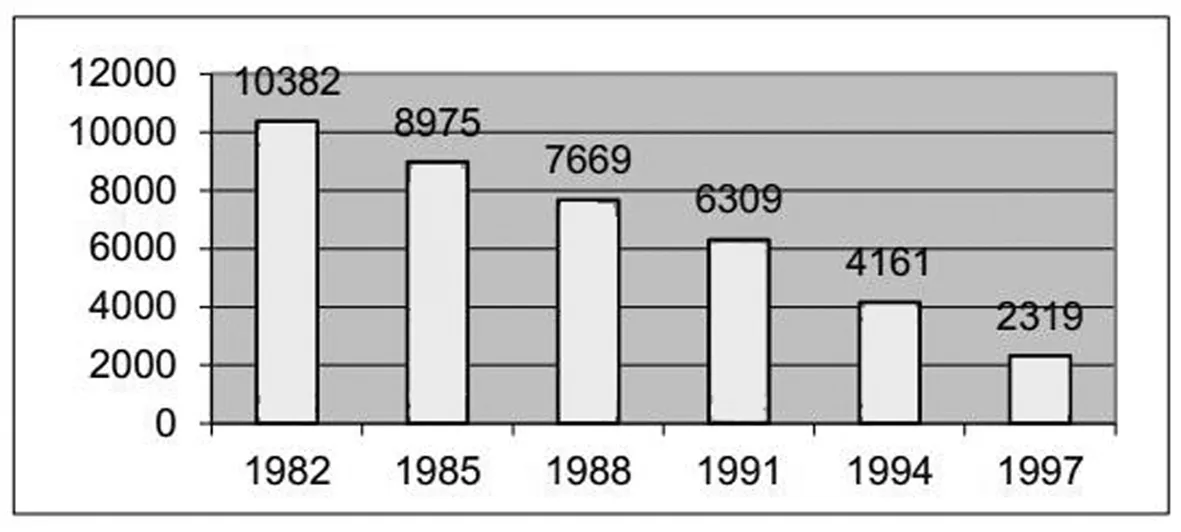

合作部经历了多次危机,尤其是1986年家乐福集团的政治金融丑闻及舞弊事件,以及1994年非洲共同体法郎贬值50%后引发的危机。同年爆发了卢旺达种族屠杀,在这次事件中,法国扮演了比较暧昧的角色,给合作部留下了痛苦的回忆。之后1996年的埃尔夫事件和1997年的扎伊尔危机都令法国与非洲的关系举步维艰。从更广泛的角度来看,70年代开始的经济萧条延续了20年,不管是法国还是在合作对象国,很多预算都被削减。而投入的资金和派往受援助国的技术人员的数量也大幅减少,在援助发展的政府行动中,合作部日益受到排挤。在该领域,主要预算都拨给了经济部,该部在1980年的预算占到总额的38.4%,1990年至1997年之间则平均占到50%,而合作部在1980年仅获得了32.8%的预算,在1990年至1997年之间平均占比更是下降至15%*Ibid. p. 444.。合作部派出的援外技术人员的数量从1982年开始也大幅减少。

图1法国合作部派遣的援助人员数量(1982—1997年)

资料来源: 法国1980—1994年对“势力范围国家”的援助数据统计, 以及1994—1997年预算问题调查表(Meimon引用,2007:446)

这一下降幅度在不同国家也有所不同。塞内加尔和科特迪瓦是西非最富裕的两个国家,接收的援助技术人员也最多,但正是在这两个国家,技术人员的减少幅度也是最大的。科特迪瓦的法国援助人员直至1980年都在增加,乌弗埃-博瓦尼(Houphou⊇t-Boigny)总统决定从1966年开始,超出法国政府确定的援助资金的部分,由科特迪瓦政府负担,这就是人们所说的“全球一体化”的体系。然而,由于当时爆发了大宗商品危机,科特迪瓦政府无力负担法国援助方所需的资金,而法国政府也不愿意单方负担,法国援助人员从1980年的约4000人到1990年锐减至1500人,到1993年则仅为600人。

图2法国合作部派遣到科特迪瓦的技术人员数量(1962—1993年)

资料来源:法国合作部,1994年

从90年代开始,技术援助人员的项目比较分散*Ibid. p. 447.。有些项目则受到欧洲经济共同体和一些非政府组织资助,确保了合作以另外的形式进行下去。密特朗总统在自己的第二个七年任期批评了埃塞尔(Hessel)报告,该报告于1990年公布,它总体上体现了合作部前部长让-皮埃尔·科特及其团队的批判性分析,主张重新修订政府援助政策,面向所有发展中国家,而不是仅仅局限于非洲。尽管总统府的非洲部持反对意见,但是里奥奈尔·若斯潘左右共治的政府于1998年最终决定,将把对殖民地合作部整合到外交部,合作部至此退出历史舞台,并且于1999年1月1日从法律上予以备案。

繁华落尽20年,合作部走向了衰落,直至解散,由盛及衰也经历了20年。如此的命运,从这一机构的社会学分析及其目标的模糊性中也同样可以找到答案。

二、后殖民时期的连续性与合作政策的模糊性

我们不能否认法属殖民地国家的独立催生了国际舞台上新的国家的出现,同样可以强调说,法国与这些国家之间依然保持着特殊的关系,法国将这些国家与自己的关系视为一种附属关系,即印度历史学界“附属派”(特别是拉纳吉特·古哈Ranajit Guha)所下的定义——他们受到了意大利政治理论学家安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)和英国历史学家爱德华·帕尔默·汤姆森(Edwar Palmer Thomson)的影响。这些关系的确错综复杂,难以实现平等。如果说非洲国家的领导人可以从与法国总统府的特殊关系中受益,以不透明的方式促进他们统治的稳定,那么与法国捍卫的利益相比,非洲社会的环境则是被低估了。这一点从不同的迹象可以看到:一个特殊的部级单位的存在,从60年代过去的殖民地管理部门变为合作部,且该部一直抱有殖民的态度和做法,有违官方的讲话与承诺。最后,法国与非洲国家制定的合作发展目标包含着很多的模糊不清之处。

1. 合作部是专门处理与“势力范围国家”关系的一个特殊部门吗?

合作部将其工作范畴确定为“势力范围国家”,这一说法令人想到了法国防御工事设计师沃邦(Vauban)在17世纪提出的“前置庭”,其引申意义系指一个专属的影响范围。我们从中可以看到法国企图与自己昔日的殖民地保持具有特殊利益的关系的抱负。1960年,“势力范围国家”包括撒哈拉以南地区的14个非洲国家,它们与法国签署了合作协议*这些国家包括西非的贝宁、科特迪瓦、布基纳法索、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥,中非国家有喀麦隆、中非共和国、刚果、加蓬、乍得,此外还有马达加斯加。除几内亚外,各国均承认法国过去在西非的联邦和在赤道地区的非洲联邦,以及马达加斯加大岛地区。。这些国家属于“法郎区”,非洲金融共同体法郎与法国法郎挂钩,1966年,这一“势力范围”扩大到了其它3个法语国家,即比利时昔日的3个殖民地国家:卢旺达、布隆迪、扎伊尔。之后在1976—1977年,以上17个国家之外又增加了几个面积不大的葡萄牙语国家和赤道几内亚、吉布提、科摩罗、塞舌尔。1988年,安哥拉、莫桑比克和小安地列斯群岛也加入进来。创建一个专门的合作部,而不是把法国与非洲的社会、经济、文化关系和与其它国家的关系那样交由法国外交部来处理,此举凸显了法国对原来殖民地国家关系的特殊化,这是利用自己的做法和文化在以另外的形式维系一种殖民特例,60年代,很多在合作部效力的干部都是当年殖民时期的行政管理人员,他们为自己的职业在合作部找到了新的空间。

2. 具有殖民特点的人员和关系

殖民时期的干部,特别是那些曾经就读于法国国家海外学校的人,在法国庞大的管理体系中找到了职位,他们中的一部分很自然地加入了合作部。这一转变实现了殖民时期人员和工作习惯以及合作部职权范围之间的一种连续性。朱利安·埃拉里(Julien Hélary)研究过法国国家海外学校(ENFOM)的毕业生在非洲国家独立后继续在非洲工作的“非洲职业”,朱利安·埃拉里认为这些从前的行政管理人员虽然没有与合作部签署合同,但总的来说从事的是合作工作*Julien Hélary, 《 Des empereurs sans empire : l’administrateur colonial devient coopérant 》, in Goerg O., De Surmain M-A. 2014 :49.,1959—1960年仍然在非洲工作的1324名法国行政人员(不包括1960年退休的139人和不在法国公共部门就职的60名非洲人),也即1125名行政人员中,有819人1960年后在非洲进行合作工作(从广泛意义来说),占到四分之三。而1953年至1958年法国国家海外学校培养的134名学生(不包括非洲人和已经于1960年退休的人)中,有51人(占到38%)在1960年后从事合作工作*Ibid. p. 54.。殖民地国家独立后,法国国家海外学校的毕业生从事着不同的领导工作,其比例非常之高,至少在60年代是如此。后来,随着这批人的退休,其所占比例才逐步减少。

尽管这一代人渐渐淡出,这十年似乎足以令其代表性和作用持久地渗透进合作部的机构中去,保障了继承于殖民时代的文化的转变*Meimon. op. cit. p. 150.。这些昔日的政府管理人员继承了他们的关系网络和工作习惯,他们所代表的与非洲人的关系之中,常常含有家长制的痕迹。而在某些欧洲的合作机构里,其中的一些管理人员也出现了变化,但其表现与法国合作部的情况并无二致。维罗妮克·迪米耶(Véronique Dimier)分析了雅克·费朗迪(Jacques Ferrandi) 的例子,这位昔日殖民地学校毕业的学生在1953年至1957年期间担任达卡尔经济事务和计划总长,在社会发展基金在西非的建立过程中发挥了关键作用。回到布鲁塞尔后,他担任了首位欧洲发展专员罗贝尔·勒迈尼昂(Robert Lemaignen)的办公室主任,从1963年开始,雅克·费朗迪就被推上了欧洲发展基金(FED)负责人的位子,隶属于负责“海外协会”的欧盟委员会的8人领导层。很快,雅克·费朗迪就把自己在殖民地的管理网络搬到了欧洲发展基金领导层和检查代表的位子上,包括十余位合作者*Véronique Dimier, Clara Breton, 《 Le Fonds européen de développement en action : l’Erythrée 》, in Goerg O., De Surmain M-A. 2014 : 104.。

面对殖民时期的这些遗存——至少人员特点方面——,有必要考虑一下合作政策出台的目的,以便进行评估,我们要看看哪些是与殖民时期决裂的政策,哪些是表现为其它目的形式的连续性,与殖民政策保持着一致。

3. 为什么要进行合作?服务于什么样的发展观?

法国希望通过签署合作协议和外派技术援助人员,与旧日殖民地保持紧密关系,此举也是希望维持其在国际上的势力与影响。在冷战的背景下,与从前法属殖民地结盟、合作——包括军事领域的合作,这对于法国而言,是为了保存其在该地区的政治影响和地缘政治影响,确保自己在联合国大会拥有大批盟友。另一个目的也是要确保法国能够获得相关地区的原材料和工业产品市场。

从1978年至80年代,法国全面减少了援外人员数量(从1965年至1990年间平均减少了23%),而在尼日尔,这一减少幅度相对较小(同一时期减少了16%),这里的矿产资源(铀)尤为著名;而派往盛产石油的加蓬的援助人员甚至增加了14%*Ministère de la Coopération. L’Assistance technique française (1960—2000), Rapport d’étude, Paris : La Documentation française, 1994 : 116.。由于蕴藏着丰富的资源,这些国家成为法国公司主要的勘探和投资之地。从所有的“势力范围国家”来看,协助与合作基金优先发展的领域是农业和养殖业(从1964年至1980年平均占到32.7%),以及基础设施(24.4 %)、教育与培训(平均占到全部预算的16%,但从历史来看,还是呈减少趋势:24.4 %)。

从文化角度而言,法国发展盟友、支持法语国家与地区以及推广法语的做法,也都是增强国家实力的手段。在中学和大学,法语教师数量的快速增加,既可以增加法语的砝码,也可以增强法国文化在国外的影响力。*Ministère de la Coopération. Service de la Coopération technique : l’Assistance technique en 1980. Actualisation mai 1981, 1981. (rapport A. Vivien) . p. 3.凡此种种,无不是推广一种文明模式的杠杆。

法国在发展与从前殖民地国家合作的同时,还在反复强调一项伟大的事业,即助推发展:正是基于此,政府才任命让-皮埃尔·科特为合作与发展部部长。然而,“发展”这一概念对于新独立的非洲国家和60—70年代的社会科学而言都包含了广泛的意义,因而充满了模糊性。“发展”被认为与强调殖民“价值”的殖民政策一刀两断,而殖民的主题首先是在20年代由殖民地事务部部长阿尔贝·萨罗(Albert Sarraut)提出的,殖民地的管理干部接受了这一概念,在经济和社会层面否定了西方的所谓“文明的使命”。“发展”着眼独立国家发展的诉求,让这些国家成为各项措施的受益者,而不再是宗主国或者殖民地政府的关系,所以“发展”的意义是不同的。

不过,“发展”的概念包含着一个非常隐秘的意义:它采用西方的标准与模式,需要让西方标准与模式迅速适应非洲的情况,这一概念可能会与第三世界主义思想及秉持这一思想的人发生冲突,因为后者倡导的是依托本地力量和选择的发展模式。从法国的合作政策与合作机构那里,我们看到,负责这方面工作的机构也在发生着改变与革新,从“利用”殖民地变为服务于合作机构,服务于合作与发展的理念。1959年,援助与合作基金成立,它保证了实现投资、经济、社会发展基金的交替,尽管人们对于“发展”的概念提出了不同的理论,以便使该概念更加人道、更加依靠本国、更加社会化,但是合作部还是将重点放到了“势力范围国家”,以鼓励他们推动国内生产总值的增长和对于世界经济、本国利益来说至关重要的领域。教育领域最受扶植的是最重要的学科,这其中首推农艺学,因为农艺学助推了经营上的单一作物种植,使得所谓的“发展中经济”更加依赖全球市场。科特迪瓦70年代谱写的经济传奇在70年代末因全球市场上可可和咖啡价格的暴跌而受到重创。众多的研究通过分析变化过程将发展当作一种社会、经济再生产的工具,我们在此仅去了解这些探讨“发展”概念的模糊性的研究成果*Gilbert Rist, Le Développement, histoire d’une croyance occidentale. Paris : Presses de Sciences Po, 2001.。但是,对于合作国家的发展援助的目标,我们在此要去考察人们在当时是如何看待合作及其结果的。

4. 合作是否效果显著?

的确,我们可以站在受援助国家的角度考问这些措施的有效性及对社会救济的影响。

关于合作问题的报告很多*我们仅仅举一些主要报告,如R. Triboulet(1964),J. Dequecker(1970),A. Vivien(1982),A. Vivien(1991),M. Gaud(1994)。,包含的批评也不在少数。人们总是说“大部分技术援助都起着替代作用,没有设定离开的期限,他们也无法准备后续交接工作,技术援助有时候局限于没有很好融入国家体制之中的机构,有时候零散地出现在众多地方的和部门的机构之中”*Vivien. op. cit. p. 3.。从定义来看,技术援助难道没有喧宾夺主吗?援助人员不是替代了地方管理人员吗?技术援助难道没有褫夺了援助接受国相关人员的责任心并将其置于被帮助和被监督控制的地位吗?

我们同样可以去思考某些方面力度很大的合作是否有效,比如教育方面*Ibid. p. 4.。教育,特别是高等教育,它的情况比较特殊,因为人们认为这里可以培养人才,去接替法国援助技术人员。然而,按照法国模式开展的这种教育真的能够适应当地国家和社会的需求吗?答案是否定的,它未能防止大量失业,并且会让毕业生感到既找不到工作,也找不到自己在社会中的位置。

从更广泛的意义说,技术援助是否能够促进受援助国的文化适应进程而又不给其带来损害呢?援助技术人员与他们当地国的同行们在收入和生活水平上的差距会在原本是合作者的人群中间制造不满情绪和隔阂。维维安(Vivien)的一份报告显示,总体而言,“技术援助往往难以适应当地发展的条件,因为援助常常在接入、准备和后续跟踪方面都做得不尽如人意”。*Ibid. p.5.

但是,我们不应只是去怀疑各种合作政策,或者只是去分析合作机构,从历史角度看,同样有必要考察合作中的普通主体,即技术援助者本身。这方面的情况非常之复杂。

三、援外人员与非洲人:新殖民的家长作风,抑或多元文化互动?

“援外人员”的概念其实包含了极其不同的情况。参加合作活动的途径多种多样,合作部没有什么手段可以左右技术援助人员,所以技术援助人员其实并未形成一个真正的团体(从该词的社会学或机构意义上看),这些人在受援助国的言行于是也各有不同。他们中的一些人离开法国后,重新摆出了新殖民者的行为举止或者非常刻板的举止,而其他一些人则对当地的社会和文化非常感兴趣,这段经历使得他们回国后身上发生了巨大改变。

1. 新殖民者式的一类援外人员

人们已经充分地描绘和揭露过了第一类援外人员:他们是些生活在“泳池中、椰树下”的人,是来挣非洲法郎的人,弗朗索瓦·德内格罗尼(François de Negroni)用十分辛辣的笔触对这些人的嘴脸进行过描绘*François de Negroni, Les Colonies de vacances. Portrait du coopérant français dans le Tiers-Monde, s.l., Hallier.1977.。此类援外人员人数众多,他们主要是因为受到了外派人员的高工资和优厚待遇的吸引才前往非洲,这些是他们在法国无法享受到的。因为他们只在意物质条件和高收入带来的优厚待遇(高级住所,佣人,等等),所以生活的圈子非常封闭,渐渐形成了一个“外籍人士”的小群体,闭关自守,丝毫不与当地社会交往,对当地社会轻蔑而且无知,而曾经在这里做过殖民管理人员的人对当地情况更加了解,他们会表现出家长式的作风。他们的职业(常常是一些管理干部)让他们担任了一定的职责(往往比他们在法国的职位更高),这些援外人员想为自己打造美好的形象,凭借自己的能力和知识成为“发展”艺术专家。他们的优越感及其言谈举止甚至会演变成为种族主义。他们因此重新塑造了一小群人的某些姿态,想成为社会学层面的多数,打上了新殖民统治的特点。不过也不能将他们的这一态度扩大到所有的援外人员,否则就会有夸大事实之嫌。在合作部范围,朱利安·梅蒙(Julien Meimon)认为,60—70年代以后,随着从前殖民地管理干部的退休,专属于“法国海外地区”的特殊文化尚未最终形成,至少没有形成持久的特殊文化。他同时强调,对于没有丝毫准备就前去发现一个陌生国度的援外人员而言,需要被当地生活所吸引,需要心甘情愿地去提供服务,需要善于去发现那里的精彩(这似乎显得很是天真),这些都至关重要。

2. 能够彼此互动的援外人员与非洲人

20世纪70年代,新一代的援外人员出现了,他们没有在殖民期间供过职,其中一些人可能政治意识更强,因而对法国人身上的殖民遗存持批判态度。相比60年代,70年代进行合作的教师人数大量增加,尤其是在中学和高等教育领域。不论是否是教师,这新一代援外技术人员的工作目的都不是出于眼前的物质利益,他们更加关心非洲社会和非洲合作伙伴*Odile Goerg, Françoise Raison-Jourde, 《 Les coopérants français en Afrique. Portrait de groupe (années 1950—1990) 》, Cahier Afrique n° 28. SEDET, Université Paris 7-Denis Diderot. 2012。这些人不论男女,都对第三世界怀着很多的崇高理想,至少,他们乐于投身于一场令人心潮澎湃的冒险活动,即促进当地国家社会的振兴。援外人员在当地国家享有较高的地位,但是这些技术人员不愿意疏远当地人,他们甚至会努力拉近彼此之间的距离。他们往往与外交官员或公使馆官员不同,除了必须的场合之外(法国国庆节时大使馆的招待会等),他们不去寻求建立什么社交圈子,也不去“海外法国人”喜欢的社交圈或经济管理干部喜欢的圈子。相反,他们会联系当地社会,秉持人道主义和利他主义的价值观,让自己变成对当地有用的人。梅蒙进行的人物生活经历调查显示,这些援外人员在幼年受过宗教教育,第一次出国经历为他们打开了多元文化的大门*Meimon. op. cit. p. 336.。交流可以通过社交网络、宗教网络,或者去非洲人常去的娱乐场所:饭馆,网球场,电影院,舞厅……根据当事人的回忆,从前的援外人员对于自己发现的现实情况感到油然而生的惊叹。当对异域文化的兴趣增长之后,他们中的有些人开始努力学习当地语言。有些法国的援外人员不遵守中立的态度,有人甚至会去批评法国或是受援国的政策,他们于是会被法国外交部或合作部召回法国,这其中就包括人类学家埃马努埃尔·泰雷(Emmanuel Terray),他当时在阿比让大学任教,担任人种学学院主任,他号召签名支持1968年5月的法国学生运动,因此在接下来的学年被解职。

这样,一些援外人员会意识到,他们在当地国家的社会面前没有任何高人一等的地方,相反有很多东西需要向当地社会学习,他们回到法国后自身发生了很大变化,因为这一段与异域文化的交流而受益良多。

3. 阿比让大学进行合作的历史学家的情况

从阿比让大学1964年建立到80年代初,参与合作的法国历史学家都积极地投身到该大学文学院历史系的建设之中。我们可以举出很多人的例子,如克洛德-埃莱娜·佩罗(Claude-Hélène Perrot)、弗朗索瓦·雷诺(François Renault)、让-路易·特里昂(Jean-Louis Triand)。由于阿比让大学创建时间不长,参与合作的法国历史学家在初期的工作是人员交接的合作,同时重视培养非洲当地的历史学家,从1980年开始,在该系工作的非洲历史学家就占到了多数。

图31968—1988年阿比让大学历史系的科特迪瓦教师与法国教师数量

资料来源:阿比让大学年鉴,1968—1988. 见M-A de Suremain, 2014年,第219页

多年的合作经验给这些年轻的历史学家的教学实践和研究都带来了一些影响,比如,弗朗索瓦·雷曾经学习过大西洋殖民贸易,他后来研究了非洲殖民贸易和奴隶贩卖历史,克洛德-埃莱娜·佩罗则研究了殖民前口头传承的政治历史作品,她同时对社会斗争中女性的作用感兴趣。让-路易·特里昂的博士论文研究的则是非洲伊斯兰教的政治、社会、文化历史。所有这些研究主题都给当时的历史文献学注入了新鲜血液。

对于这些年轻的历史学家而言,合作的经历成为他们与科特迪瓦年轻同事一同体验特殊研究条件的机会:文字文献难以获取,非洲调查地点彼此毗邻,人们对口头资料或考古资料非常感兴趣。在非洲合作期间以及返回法国后,他们的历史研究成果发生了变化,尽管西方重视科学性,但他们在阿比让大学的研究成果不一定能够得到认可。不过,他们把在西方学到的历史文献学研究模式带到了非洲,在非洲研究历史的经历促使这些援外人员重新深入学习非洲历史的相关课题。克洛德-埃莱娜·佩罗从阿比让回到巴黎一大后,自1981年开始主持关于口头文献方面的讲座。从更加宏观的角度看,这些变身为“非洲人”的历史学家,因为这一合作经历得以接触到非洲合作伙伴,自身发生了蜕变,他们促进了社会科学的演变,特别是改变了以西方标准为主导的研究模式*本文作者目前正在研究的一个课题便是法国历史研究方法在非洲的再适应问题,另一个课题是阿比让大学非洲历史学家独特的非洲历史文献学的研究。。

对于法国在非洲的合作援助人员的这些思考,可以让我们深入研究法国与其从前殖民地,即“势力范围国家”不平等的关系在后殖民时期的表现,展现其与殖民时期的连续性:过去殖民时期的管理干部加入法国合作部,继续执行实力政治和政治、经济、文化影响。对于法国与非洲关系的说法的确已经发生了改变:如今,我们不是要重新去外国的土地上搞殖民,继而在那里按照西方的模式给当地人强加西方“文明”,或者去“开发”某些国外地区,而是要为这些新独立的国家提供服务,促进其发展。我们看到了这一项目中的一些模糊不清之处,从中投射出的乃是西方中心意识的根深蒂固。我们于是可以将法国的合作政策视为一种非正式的帝国主义的工具,或者说是一种“软实力”的工具,与直接建立殖民统治相比,这只需要很少的投入。

然而,历史研究和社会科学研究都强调不应仅仅将研究视角局限于合作过程中执行的政策或相关的机构,而是要研究参与主体的社会和文化历史,正是这些因素推动制定了更加贴近实地情况的合作政策。关注合作的社会因素和日常的实践,这意味着重新把握援外人员多样的身份和态度,意味着更加具体地去了解法国、非洲合作主体互动现实的复杂性。唯有如此,才能够避免对合作工作与援外人员进行模式化地分析,从而进行更加具有社会深度、文化深度、政治深度的分析。关注援外人员与非洲人的互动,也需要了解参与合作的非洲人的主观能动性,他们并非只是简单被动地接受合作政策,而是关心自身现在、未来的真正的参与者。

Dequecker J. s. d.Assistancetechniqueenpersonnels. Évolutiondeseffectifsde19601970, rapport interne ministère de la Coopération, ronéoté. 1970.

Dimier V., Breton C. 《 Le Fonds européen de développement en action : l’Erythrée 》 in Goerg O., De Surmain M-A. 2014, p. 103-120.

Goerg O., Raison-Jourde F. 《 Les coopérants français en Afrique. Portrait de groupe (années 1950—1990) 》,CahierAfrique, n° 28, SEDET, Université Paris 7-Denis Diderot. 2012.

Goerg O., De Surmain M-A. 《 Coopérants et coopération en Afrique : circulations d’acteurs et recompositions culturelles (des années 1950nos jours), Outre-mers 》,Revued’histoire, n° 381-385, 2e semestre. 2014.

Guth S.Exilsouscontrat.LescommunautésdecoopérantsenAfriquefrancophone, thèse doctorat ès-lettres et sciences humaines, université René Descartes, Paris V. 1982.

Hélary J. 《 Des empereurs sans empire : l’administrateur colonial devient coopérant 》, in Goerg O., De Surmain M-A. 2014, p. 37-63.

Meimon J.Enquêtedelégitimité.LeministèredelaCoopération(1959—1999), thèse de doctorat de sciences politiques, Lille. 2007.

Ministère de la Coopération.ServicedelaCoopérationtechnique:l’Assistancetechniqueen1980.Actualisationmai1981, document dactylographié 9 p. + annexes. 1981. (rapport A. Vivien) .

Ministère de la Coopération.L’Assistancetechniquefrançaise(1960—2000),Rapportd’étude, Paris : La Documentation française. 1994 . (rapport M. Gaud).

Ministère de la Coopération.Atlasstatistiquedesmoyensdel’aidefrançaiseauxpaysduchampde19801994, s.l. 1996.

Negroni (de) F.LesColoniesdevacances.PortraitducoopérantfrançaisdansleTiers-Monde, s.l., Hallier. 1977.

Tavernier Y.LaCoopérationfrançaiseaudéveloppement:bilan,analyses,perspectives,rapportaupremierministre, Paris : La Documentation française. 1999.

Randriamampita G.Dispositifd’assistancetechniqueaudéveloppementrural, Paris : ministère de la Coopération et du Développement. 1992.

Rist G.LeDéveloppement,histoired’unecroyanceoccidentale, Paris : Presses de Sciences Po. 2001.

Surmain (de) M-A. 《 Coopération et reformulation des savoirs en sciences sociales : des historiensl’université d’Abidjan (1960—1980), in Goerg O., De Surmain M-A. 2014, p. 211-245.

Triboulet R.Rapportsurlacoopérationfranco-africaine, Paris : ministère de la Coopération. 1964.