杨光祖:批评界的“独行侠”

2018-03-07黄桂元

黄桂元

如果列举出当下一位颇具直言胆识的实力派批评家,我愿意提到杨光祖。自出道以来,杨光祖以不受任何外界影响的“独行侠”姿态,日益受到批评界的关注,也与众多善于审时度势、见风使舵的精明“同行”划出了一道分水岭——我这里说的外界影响,与权势、金钱、人情、风向、虚名等等非文学因素有关。最近读罢杨光祖的两部批评新著《文学世界的探险》和《批评的思想之光》,更加深了我对他的这种印象。

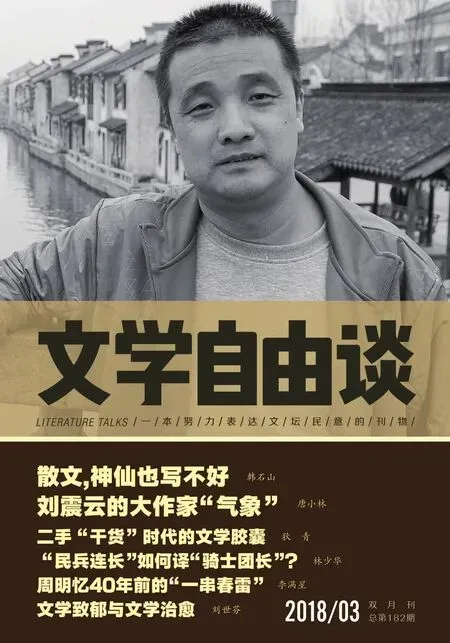

2018年第一期《文学自由谈》的封面人物就是杨光祖,这显然是对他文学批评成就的有力肯定。这张面容我并不陌生。较之十几年前,他的神色多了几分凝重几分沧桑,由此可以想见,那些逝去的岁月里他一路走来曾经受过怎样的探险历练。2005年初春,杨光祖和我同在“鲁五”——那是鲁迅文学院有史以来第一次开办的理论批评家研修班——学习。杨光祖生于1969年,来自甘肃省党校,戴着一副很秀气的眼镜,完全是白面书生的模样。在我最初的印象中,他年轻气盛,博闻强记,思维敏捷,观点鲜明,尤喜与人“抬杠”。某日我忽然意识到,这种“较真儿”劲儿,不正是《文学自由谈》所需要的吗?于是开始与杨光祖有了愉快的稿件来往。

据我观察,有的批评家即使为文可见一些锋芒,生活中却世故油滑,人与文是截然不同的两回事。杨光祖却不然,他属于比较典型的“文如其人”。记得十年前的某个中午,居津的老作家杨显惠陪同远道而来的杨光祖约我小聚。吃着饭,小杨与老杨这两位甘肃老乡兼忘年交就在餐桌上“杠”起来了。老杨提到自己接受不了沈从文作品里那种太甜腻的诗性,小杨反驳说,您这是偏见,没有读懂沈从文的好处,文学作品也不可能都是夹边沟嘛。一老一少互不相让,说着说着都站起身来,脸红脖子粗,越说声越大。最后还是小杨口气软了,但并不服输,他心疼地扶住老杨肩头说,您老坐下坐下,小心急坏身子嘛!老杨倒是一屁股坐下了,小杨却依然站在那里振振有词……那一幕很热闹,很可爱,也很动人。

这就是杨光祖的与众不同:不认同的观点,无论是谁也不委身附和。这样一种特立独行的批评个性,在中国文坛已经相当稀少了。路遥曾对文学批评随波逐流的丑陋现象深感失望,他在《早晨从中午开始》中说:“我们常常看到,一大群批评家都拥挤着争先恐后顺风而跑。听不到抗争和辩论的声音。看不见反叛者。而当另一种风潮到来的时候,便会看见这群人作直角式的大转弯,折过头又向相反的方向拥过去了。”中国文学批评长期以来一直处于这样一种“意料之中”的不正常状态,读者已经麻木,作家难得高看。

杨光祖却属于一个“意外”。李建军说,“在几乎每一个中国当代‘著名作家’的背后,有一个阵容庞大的手持鲜花的阐释者群体”,但你在这里绝不会看到杨光祖的行迹。这些年,他一直坚持以直截了当的批评话语方式,审视和挑剔那些处于耀目光环中的作家作品,态度真诚,见解独特,笔锋犀利,刀刀见骨,而被李建军归为“直派批评”的代表人物之一。很显然,在中国文坛,无论为人还是为文,“直言”都不会有好果子吃。与“谀派批评”(也可叫它“曲派批评”)不同,“直派批评”是一种很有风险的话语方式,很容易得罪被批评者;如果对方是名人名家,其受到的困扰则会翻倍。杨光祖却从不会患得患失,而力图与“谀派批评”保持距离。他信奉“文学批评家的天职就是说真话”,认定这是“职业底线”。他从不考虑批评对象的地位、影响怎样,产生的后果如何。他不会讳莫如深、闪烁其词、模棱两可,靶标一旦确定,则弹无虚发。作家余华、莫言、贾平凹、路遥、余秋雨、张贤亮、红柯、王充闾、刘斯奋,学者陈思和、孔庆东、栾梅健等等,都曾成为其批评的对象。

由于常常指名道姓,杨光祖的批评文字就显得比较激烈。他从王充闾的散文里发现了一种明显的“杨朔模式”的痕迹,指出:“这种写法最能藏拙,是一种巧妙的伪装,但对散文写作,也是最可怕的。”他举一反三,以点带面,指出与这一模式相关的作家和诗人还有余秋雨、梁衡、卞毓方、贺敬之等——仅仅一篇文章就得罪如此之多的作家,显示了杨光祖对于言说立场和批评原则的秉持与坚守。殊不知,即使一些还算坦诚、能说些真话的批评家,也从不轻易招惹“众怒”。中国文学批评家大都活得滋润、光鲜,这往往与其圆滑的批评策略有关。一些人既要显示其批评棱角,又不肯得罪作家,便常常采取一种自相矛盾的讨巧姿态——否定整体,肯定个体。这不禁使人疑窦丛生:这究竟是出于一种什么样的思维逻辑?难道整体不是由无数个体组成的吗?当下真的存在个体妙不可言、无可挑剔,而整体问题多多、无比糟糕的文学事实吗?另有一些批评家则采取自认为“聪明”的言说策略:锋芒所向皆为“涉外”而不触及本地域,或涉及具体作品评价则采取“瑕不掩瑜”的套路。这种种功利性的“聪明”选择,是杨光祖所不屑的。他认为贾平凹“从早期的政策写作,到《废都》的滥情写作,都缺乏一个优秀作家的主体性,一种大气象,基本都是奴性写作”,认为“贾平凹的悲剧不是肮脏,而是沉溺于肮脏”。他认真寻找这病状背后的更深层成因,得出结论:“陕西文坛基本被西安周边的农村作家垄断,他们要在文坛立足,就要靠乡党,这种严重宗法性的乡党风气,也是毒害陕西文坛的一个大毒瘤。”他还连带指出,“这不仅是陕西的症状,甘肃也是如此”。

杨光祖毫无惧色地说真话,同时认为仅仅说真话是“远远不够的”,应该超越感悟式、印象式的批评,不能“停留在文学文本附庸的批评阶段”。对路遥的《平凡的世界》,杨光祖通过细读文本,首先肯定这部长篇小说“基本上是一部成功之作”,但也指出“问题也不少,而且集中暴露了路遥小说的整体缺陷与隐秘心理”。对于莫言的小说,杨光祖坦承自己的内心有些复杂,他既欣赏莫言那样一种“能够打开自己的洋洋洒洒的想象力”,却无论如何也接受不了莫言式的泥沙俱下般的低格调叙述,并一言以蔽之称其为“脏”。他强调“民间”固然底蕴深厚,但其局限性也不能忽视:“民间并不是最终或最佳的归宿,作为杰出的作家,必须要超越民间。民间也是藏污纳垢之地。那里充斥着‘小传统’,包括暴力、色情。”通过对作家书写的综合考察,他找到了制约莫言创作更深层的原因:“我们且不说他的小说里思想能力的欠缺,穿透力的缺乏;但看他的演讲,可以看出其思想之贫乏,根本无法进行一些稍微深入的讨论。”可谓一针见血,振聋发聩。

对余华的《兄弟》,杨光祖的看法与对其大加追捧的陈思和教授截然相反。他毫不掩饰自己读过作品的厌恶感,并直击溃疡,查找病因:“它的风格,我认为准确地说,应该是恶俗。”他进而认为,学院批评对这部作品的颂扬追捧是失职的,指出,“学院派批评的致命症结除了丧失批评底线伦理之外,更在理论过剩,或者说伪理论、假理论太多”,其根源出在“学院体制以及现当代文学的学科设置,都对文学批评的发展带来了制约”,“学院体制容易形成固定的思维模式,使文学批评变成一种纯技术性的行为”。这确实说到了痛处。1990年代特别是新世纪以来,学院化批评逐渐取代了“作协派批评”,文化研究和阐释变成批评主调,虽然对于文学批评的深化发展起到了一定作用,但弊端也很明显,比如由此丧失了本该鲜活、丰富的批评趣味。杨光祖为此谈到:“我一直认为,文学批评,不应该是科学,而应该依然是文学,是艺术。”文学批评要讲究科学性,要客观理性,是不是必须以排除写作者的个人趣味为前提?放大文学批评的科学性无疑是个误区,也为相当一批根本不具备批评才华、缺乏与文学现场最起码的互动能力的学院批评从业者找到借口。

其实,杨光祖也来自“学院”,却没有“当局者迷”。他的批评文本毫无学院体制带来的理论僵化与行文刻板。杨光祖写得一手好散文,这个笔墨优势丰富了他的批评文本。比如在《张爱玲:恐惧阴影里的天才》《小团圆与张爱玲的创伤记忆》中,杨光祖着力探讨张爱玲为什么是“夭折的一生”。他挖掘她骨子里“最寂寞、最绝望”的由来,实在是寻觅真爱而终不得的命运左右了这位奇女子的文学一生。文章用的是散文笔法,其中有许多描述性的精彩灵动的段落,但通篇论据清晰,逻辑严谨。这样的批评话语选择是由批评对象决定的,也是那些缺乏文学感觉和审美趣味的“学院批评家”所望尘莫及的。显而易见,他的言说、分析与判断貌似口无遮拦、童言无忌,其实是渗透着他常年积累的阅读储备与厚积薄发的思考心血,有着结实的内在力量。

与一些活跃于台面的批评家不同,杨光祖与作家来往不多。他最看重的是自己所持有的独立批评立场,质疑批评家与作家的“哥们儿关系”会不会影响“文学批评的准确性”。他相信,正如乔治·布莱所认为的那样,批评要表达批评家的“我思”,由于“自我感觉是世界最具个性的东西”,故“我思”不可能千篇一律。“文坛刀客”韩石山与杨光祖有亦师亦友之谊,但杨光祖读过韩石山的《少不读鲁迅,老不读胡适》一书,感到如骨鲠在喉不吐不快,很快写出《韩石山:贬鲁崇胡为哪般?》的近万言文章,批评韩文的论述武断,对鲁迅怀有太深的成见:“韩先生一涉及胡适,一切总是好的,而一挨到鲁迅,总是都不好,连鲁迅的长相也要挖苦几句”,“我是万万不能同意的”。

西方文论有个共识,即批评只有成为文学内部的一种 “敌对”力量,才有自身存在的意义和价值。萨义德说“如果我用一个词永远同批评联系在一起(不是作为修饰语,而是作为对批评的强调),那么这个词就是‘对抗’”,桑塔格则力主“把自己看作是一场非常古老的战役中一位披挂着一身簇新盔甲登场的武士:这是一场对抗平庸,对抗伦理和美学上的浅薄和冷漠的战斗”,都是强调这样一种“敌对”关系对文学批评的重要意义。而在我们这样一个礼教悠久、传统深厚的人情大国,大家尊奉的是“说话不揭短”“与人方便自己方便”的处世原则,崇尚不露声色、彬彬有礼、温良恭俭让、皆大欢喜的处世哲学,这几乎成了某种集体无意识。文坛还有不少“人格分裂者”,本质上人品低下,俗不可耐,而一旦进入文学语境,却伟岸神圣,诗意神圣,判然两人。如此怪异的两面性一旦附身于批评家,问题就更加严重。杨光祖鄙视这些劣质,而是洁身自好,我行我素,即使深陷重围,被人误解,也绝不同流合污。他的同道并非没有,却寥寥可数,且各自跋涉,互无默契,只能做个单枪匹马的“独行侠”。他的自信与执拗很像推滚石上山的西西弗斯,用加缪的说法,就是“人一定要想象西西弗斯的快乐”,其快乐源于“向着高处挣扎本身足以填满一个人的心灵”。这决定了杨光祖走的不能不是一条探险之路,但他从容,笃定,目光明澈,步履坚定。这源于一种内在信仰的召唤和激励。这样的批评家多了,实乃中国文学和中国作家的幸事。