中国债券市场发展与人民币国际化

2018-03-06谭小芬徐慧伦耿亚莹

谭小芬 徐慧伦 耿亚莹

一、 人民币国际化需要强大的债券市场为支撑

2008年的全球金融危机,暴露了以美元为主导地位的国际货币体系的脆弱性。改革现行国际货币体系,建立多元化货币体系格局是包括中国在内大多数国家的共同愿望。然而,短时间内对现行国际货币体系做出根本性改变的难度很大,区域性金融合作虽然有益但进展缓慢。因此,为了积极参与全球经济治理,增加全球公共物品供给,并且抵御外部冲击,保障经济金融安全,中国政府开始积极推动人民币国际化。

随着中国经济地位的不断提升,对外贸易和投资持续发展,资本项目开放稳步推进,人民币在全球范围内的接受度不断提高,人民币国际化进程也在不断加快。一是跨境贸易人民币结算规模显著扩大,2009年跨境贸易人民币结算额仅为35.8亿元,2017年上半年,跨境贸易人民币结算业务发生2.15万亿元;二是双边货币互换取得突破,截至2016年末,中国人民银行已与36个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议,协议总金额超过3.3万亿元人民币[1];三是资本项目开放循序渐进,积极推进外商直接投资、对外直接投资以及QFII和QDII等制度;四是人民币离岸市场范围逐步扩大,目前已形成以香港为主,台湾、新加坡、伦敦等多点发展的良好格局;五是人民币于2016年10月正式加入特别提款权(SDR)货币篮子。

2016年以来,过去推动人民币国际化的两大动力遭遇严峻挑战。一是贸易增长停滞。贸易结算是人民币国际化推进的基础,由于外部需求低迷,贸易增长乏力,导致人民币贸易结算份额下降,继续依靠贸易推进人民币国际化面临巨大阻力。二是人民币贬值预期。2015年“8.11”汇改之后,人民币汇率出现较大幅度贬值,加上美元因美联储加息开始走强,导致人民币承受较大的贬值压力。目前,人民币国际化进程短期停滞。2016年末,离岸人民币存款规模约为1.09万亿元,同比下降27%。2016年,跨境贸易人民币结算额5.23万亿元,同比下降28%*数据来源:Wind资讯。。人民币在全球支付货币的排名从最高的第四位下滑至2016年底的第六位。

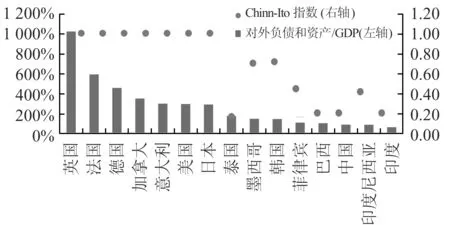

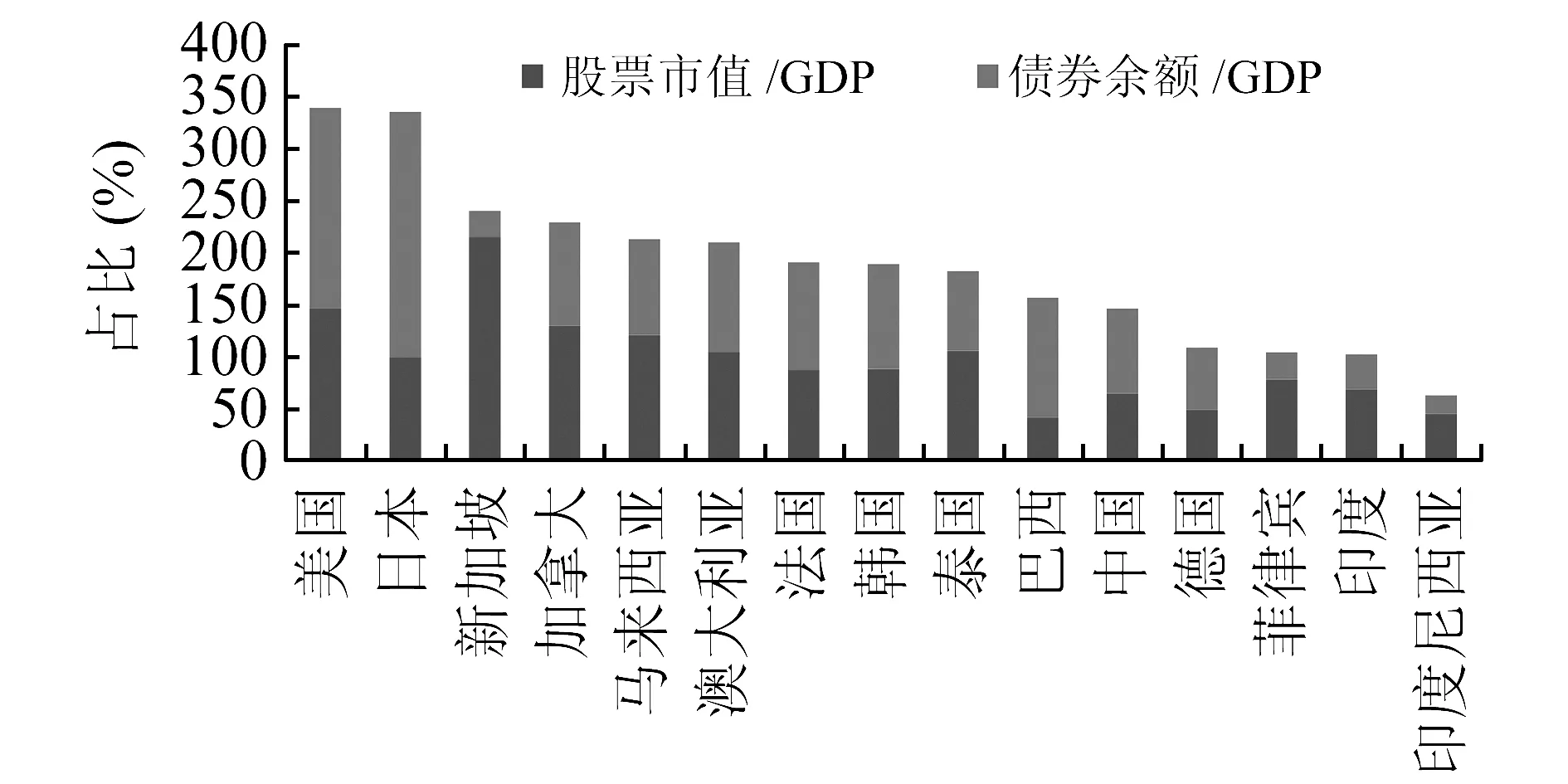

理想的国际货币应该具有三个特征:一是金融市场、外汇市场具有很强的深度和流动性;二是在私人部门的交易中得到广泛使用;三是宏观经济和政局保持稳定[2]。从这三个特征可以判断,美元成长为国际货币,与美国有着最具深度、广度和流动性的金融市场是分不开的。即使在危机时期,美国债券市场仍然富有弹性。相反,欧元区的政府债券市场则严重缺乏流动性。欧元区政府债券市场虽然规模很大,但是相互分割,没有统一的欧元债券,各国政府的信用风险差异很大,而且短期债券发行量很少,二级市场并不活跃。目前制约人民币国际化进程最主要的问题是,人民币国际化主要依靠贸易结算推动,这种模式对中国广阔的贸易网和人民币升值预期具有较高的依赖性,在贸易增长停滞和人民币贬值压力的环境下难以持续。未来需要从贸易输出转向资本输出,但是中国资本账户管制和尚未成熟的金融市场进一步制约了人民币的国际使用。中国金融开放度不仅低于储备货币发行国,也落后于许多新兴市场经济体(见图1)。而金融市场深度方面,中国金融市场的深度仍然较低(见图2)*由于美元在国际储备货币中具有关键地位以及日本曾经大举推行财政赤字刺激计划,美国和日本债务比例在全球金融市场中处于高位,导致图2中美日股票市值和债券余额总和占GDP的比重很高。因此,图2中中国与美日两国不具有较高的可比性,但是和其他国家相比,中国金融市场的深度仍然较低。。如果没有开放的金融市场和丰富的人民币金融产品,人民币对境外投资者的吸引力将大大减弱,人民币作为国际投融资货币的地位难以确立。发达的金融市场,一方面需要为本币计价的金融资产配置和资金流动服务提供国际范围内的服务,另一方面需要为本币计价的金融资产提供流动性充足的交易市场,从而吸引国际范围内的机构和个人持有本币计价的金融资产,推动本币的国际化发展。因此,发展和开放金融市场是人民币国际化进程中的必由之路。

图1 2015年各国资本账户开放程度资料来源:IMF,Chinn & Ito[3](P163-192)

图2 2016年底各国金融市场深度数据来源:World Bank,BIS

当前,人民币正处于从贸易货币向投资货币和储备货币发展的关键阶段,人民币想要真正成为国际货币,必须建立与完善境外人民币回流渠道,满足境外投资者的安全性、收益性和流动性需求。债券市场天然具有固定收益性、低波动性、合格机构投资性、交易大宗性,是较好的对外开放及吸引低风险偏好投资者的交易平台。和股票相比,债券波动性小,风险较低。同时,股票主要由私营机构发行,债券既可以由私营机构发行,也可以由公共部门发行,且期限上具有灵活性。因此,债券相对于股票而言可以为不同偏好的境外投资者提供更多选择。研究表明,债券市场发展对货币交易量的影响比股票市场更大[4](P1-37)。鉴于人民币债券具有安全性和流动性的重要功能,在人民币国际化进程中,应当赋予人民币债券市场独特的地位,使其成为提升人民币金融交易功能的重要突破口。从投资货币角度看,经过近年来的不断发展,人民币不断确立和巩固其在国际贸易结算中的重要地位,相比之下,人民币作为国际投资货币的功能仍有较大的提升空间。通过发展与开放人民币债券市场,为境外投资者提供多样化的人民币计价的金融资产,丰富人民币投资渠道,促进境外投资者对人民币计价资产的需求,强化人民币作为投资货币的属性。从储备货币角度看,一国货币成为国际储备货币是货币国际化取得成功的重要标志之一。国际储备货币大部分不会以现金形式存放,而是以该种货币计价的债券形式存在。这些债券通常具有三方面的特征:第一,信用评级较高,违约风险低;第二,具有一定的投资回报率;第三,流动性较好,容易变现。具有这些特征的债券被认为是全球安全资产,是各国国际储备的投资对象。因此,培育规模大、流动性强、开放度高的人民币债券市场,推动人民币计价债券成为全球安全资产,是稳定人民币作为储备货币的重要条件。

基于此,本文试图对中国债券市场的现状和问题以及如何发展和开放债券市场以推动人民币国际化进行研究。本文的核心工作包括:第一,分析中国债券市场的现状和存在的问题,并指出债券市场存在的诸多扭曲将阻碍人民币国际化进程;第二,以“债券通”作为中国债券市场开放的突破口,对“债券通”推出的背景及其对人民币国际化的意义进行深入分析;第三,为中国债券市场发展和开放进行路径设计,对以债券市场发展助推人民币国际化的前景进行展望。

20世纪中期以来,学者们从各个视角对国际货币的影响因素进行大量的理论和实证研究。对于一国货币想要成为国际货币所需要具备的条件,Mundell[5](P3-7)提出了一种较为全面的衡量标准,包括货币发行国在全球产出、贸易和金融中占有较大份额,对外开放程度高,消除外汇管制,货币政策具有可预见性和连续性,货币币值较为稳定,保证国内政治稳定,具有强有力的政治军事实力以及充足的黄金或外汇储备等。在此基础上,Flandreau & Jobst[6](P1-35)、Chinn & Frankel[7](P1-23)等学者分别从不同角度出发,深入研究上述因素对货币国际化程度的影响。

本文与考察金融市场发展对货币国际化程度影响的研究相关。Bergsten从政治和经济两个方面研究了货币国际化的条件,他认为,在经济方面,发达的金融市场是货币国际化的内部经济条件。Tavlas[8](P46-49)认为,管制放松的、具有广度和深度的金融市场有助于增加一国货币的国际需求,反映出国际投资者对安全性和流动性金融工具的偏好,从而对货币国际化程度具有重要影响。Hartmann & Issing[10](P315-345)指出,发达的金融市场有利于减少市场摩擦,降低交易成本,增进货币流动,推动货币在更广阔的范围内被使用。Lim[11](P1-40)认为,国际货币通常都以有深度、高流动性和多样化的金融市场为支撑。Liu & Wang[12](P1-34)使用SWIFT数据对主要国际货币进行研究,发现高度发达的金融市场显著增加国际货币的使用。

金融危机后,中国政府开始积极推进人民币国际化。国际货币体系改革成为热点问题,国内外学者开始积极探讨人民币国际化的影响因素,其中关于金融市场发展对人民币国际化推动作用的研究不断涌现。赵锡军和宋晓玲[13](P17-22)指出,考虑到欠发达的金融市场会削弱人民币作为国际投资货币和储备货币职能的实现,中国金融市场的相对落后成为制约人民币国际化进程的主要因素。高海红和余永定[15](P46-64)认为,发达的金融市场是一国货币成为国际货币的关键因素,目前中国金融市场的发展水平还不能与人民币国际化需求相匹配。Eichengreen[16](P723-730)指出,巨大的经济规模和贸易流量为中国建立发达的金融市场提供了内生条件,而金融市场的完善有利于人民币国际化进程。Prasad & Ye[17]以及Frankel[18](P65)重点关注中国金融市场的发展程度对人民币国际化的影响,他们认为目前中国资本账户尚未完全可兑换和金融体系不完善阻碍了人民币国际化进程。赵冉冉[19](P49-57)根据美元和日元国际化的经验发现,一国金融市场的发展和开放程度决定了货币的国际供给。由于人民币的有限可兑换和中国金融市场开放程度不高,人民币无法满足国际化在货币供给方面的要求。Ito & Chinn[20](P1-49)研究发现,金融市场越发达的国家越不倾向于使用美元作为贸易标价货币,资本账户越开放的国家越倾向于使用欧元或者本国货币作为贸易标价货币。因此,金融发展和开放是人民币国际化的关键。Huang & Wang[21](P1-30)认为,人民币成为国际储备货币的主要制约因素是政策限制和制度障碍,如果中国想要持续推进人民币国际化,则需要建立一个高度开放、大规模、有效率和富有流动性的金融市场。Aizenman[22](P1-24)指出,一个理想的国际货币需要以具有流动性和深度的债券市场为支撑,而直到2015年,人民币尚未满足这一条件。Ito & Kawai[23](P123-145)通过对主要国际货币作为贸易标价货币的份额进行研究发现,一国金融市场发展和开放程度越高,使用国际货币作为标价货币的份额越小,即更倾向于使用本国货币作为标价货币。他们认为,对于中国而言,其有限的金融市场开放程度是人民币成为国际标价货币的挑战。

本文考察中国债券市场的现状与问题,并初步探究如何以债券市场的发展与开放推动人民币国际化,以对金融市场发展对人民币国际化影响的相关研究起到一定的补充。

二、 中国债券市场发展的现状和问题

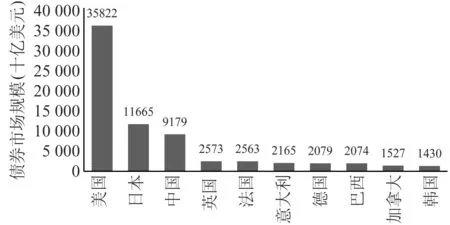

图3 2016年底全球前十大债券市场规模 注:本文采用未偿还国内债券总额来衡量一国债券市场规模。 资料来源:BIS

1997年以来,随着银行间债券市场的成立与发展,中国债券市场规模快速扩张。截至2016年底,中国债券市场规模达9.18万亿美元,是全球第三大债券市场(见图3)。但是,中国债券市场在制度设计上依然存在缺陷,离岸人民币债券市场和熊猫债市场尚未完善,这些因素制约了债券市场的进一步开放。

(一) 中国债券市场存在的主要问题

1.风险对冲工具缺乏

境外投资者是否具有投资境内债券市场的意愿,除了取决于汇率稳定和高收益率之外,能否对冲投资风险也是关键所在。境外投资者投资境内债券市场,主要需要对冲信用风险和汇率风险。

信用风险对冲工具方面,2016年,信用违约互换(CDS)和信用联结票据(CLN)两项新产品推出,进一步填补了中国信用衍生品市场的空白。但是,中国CDS市场目前仍处于探索发展阶段,主要面临法律法规建设滞后、参与者结构单一、债务标的类型单一和定价缺乏可靠支撑等问题。法律法规的完善是CDS市场发展的前提条件,而中国债券市场整体的法律体制并不完善,监管制度、会计制度和税收制度等方面建设落后,导致投资者无法得到有效保护;市场的流动性决定了市场的活跃程度,中国CDS市场参与者结构单一,主要参与者是商业银行,券商、保险机构和基金等金融机构在CDS市场的参与度不高,同时中国CDS触发违约的债务及可交割债务绝大部分被设置为同一债务,对交叉违约没有明确的解释,这些因素导致CDS市场流动性不足,不利于价格发现;另外,由于中国历史违约数据积累不足,缺乏可靠的信用评级体系,CDS产品定价缺乏可靠支撑。信用风险对冲工具发展不完善,将降低境外投资者投资于境内信用债券市场的信心。

汇率风险对冲工具方面,目前中国外汇衍生品工具存在期限错配的问题。中国鼓励中长期境外投资者投资银行间债券市场,其投资期限通常集中在一年以上。为对冲汇率波动风险,需要使用一年以上的外汇衍生品工具进行风险对冲,但是国内流动性较好的外汇衍生品工具期限在一年以内,无法满足境外投资者对于汇率风险对冲工具的需求。

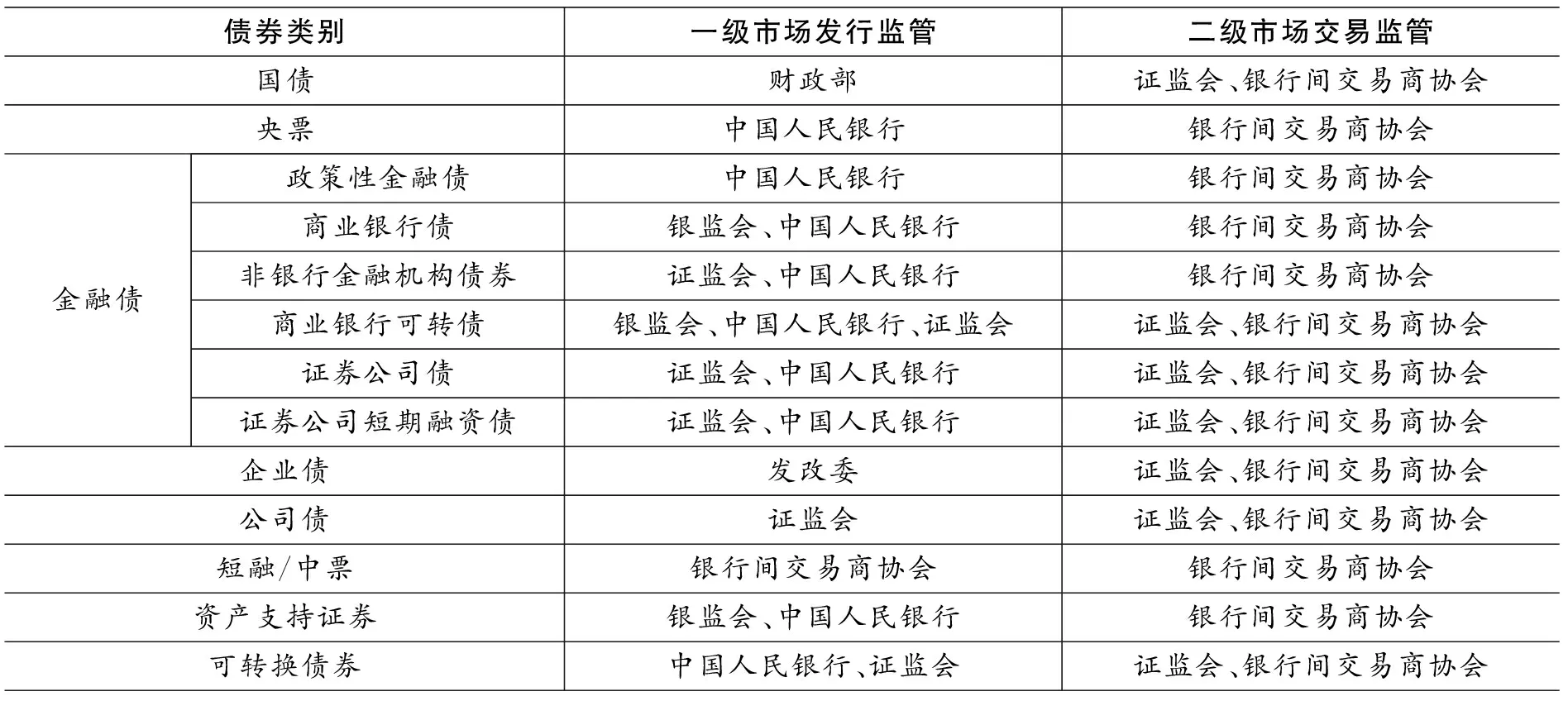

2.多头监管格局

目前中国债券市场监管呈现多头格局,财政部、央行、证监会、发改委、银监会等部门在债券的发行和(或)交易环节都具有一定的监管权(见表1)。多头监管的格局导致各类债券在审批、发行、交易和信息披露等环节存在差异性,使得中国债券市场的整体性和统一性遭到了破坏,阻碍了债券市场的长远发展。同时,多头监管增加了监管协调的难度,导致了监管的低效,在实际操作中往往带来多重监管、重复监管和差别监管等问题。

3.信用评级体系建设滞后

信用评级是债券定价过程中的重要因素,投资者根据不同的信用评级要求不同的风险补偿。观察发达国家的信用评级历史经验可以发现,具有公信力的信用评级体系是一国债券市场发展的基础。和发达国家相比,中国的信用评级体系建设滞后。信用评级的法律法规不健全,缺乏必要的系统和规范;每年债券发行数量有限,信用评级机构之间竞争激烈,专业性和独立性无法得到有效保证;信用评级技术尚未成熟,对债券发行主体信用质量的评级结果和定价关联性较弱,不能真正反映债券风险。

表1 不同品种债券一、二级市场监管

4.流动性不足

流动性是一个债券市场的生命力所在,是评价一个市场成熟与否的重要指标。尽管近年来中国债券市场的交易规模迅速扩张,但是流动性仍然非常缺乏。以换手率来看,2016年中国政府债券换手率为1.1倍,远低于美国9.3倍,日本5.0倍的水平(见表2)。流动性不足的主要原因在于:第一是做市商制度不完善,报价品种较少,报价缺乏连续性;第二是参与债券市场的交易主体结构较为单一,截至2016年底,商业银行主要债券品种的持债比例达到50%以上(见表3),在投资者中占据主导地位。由于商业银行对于市场风险的厌恶程度、信息的获取程度以及交易需求和交易行为的趋同,市场上投资组合无法多样化,产生同质性问题;第三是债券品种和期限不够丰富。从券种结构来看,2016年中国债券市场的发行总额为14.14万亿,其中国债和政策性银行债的发行额分别为8.99万亿和3.35万亿,

表2 各国政府债券换手率对比

数据来源:证券业及金融市场协会,英国债券管理办公室,日本证券业协会和中国债券信息网。

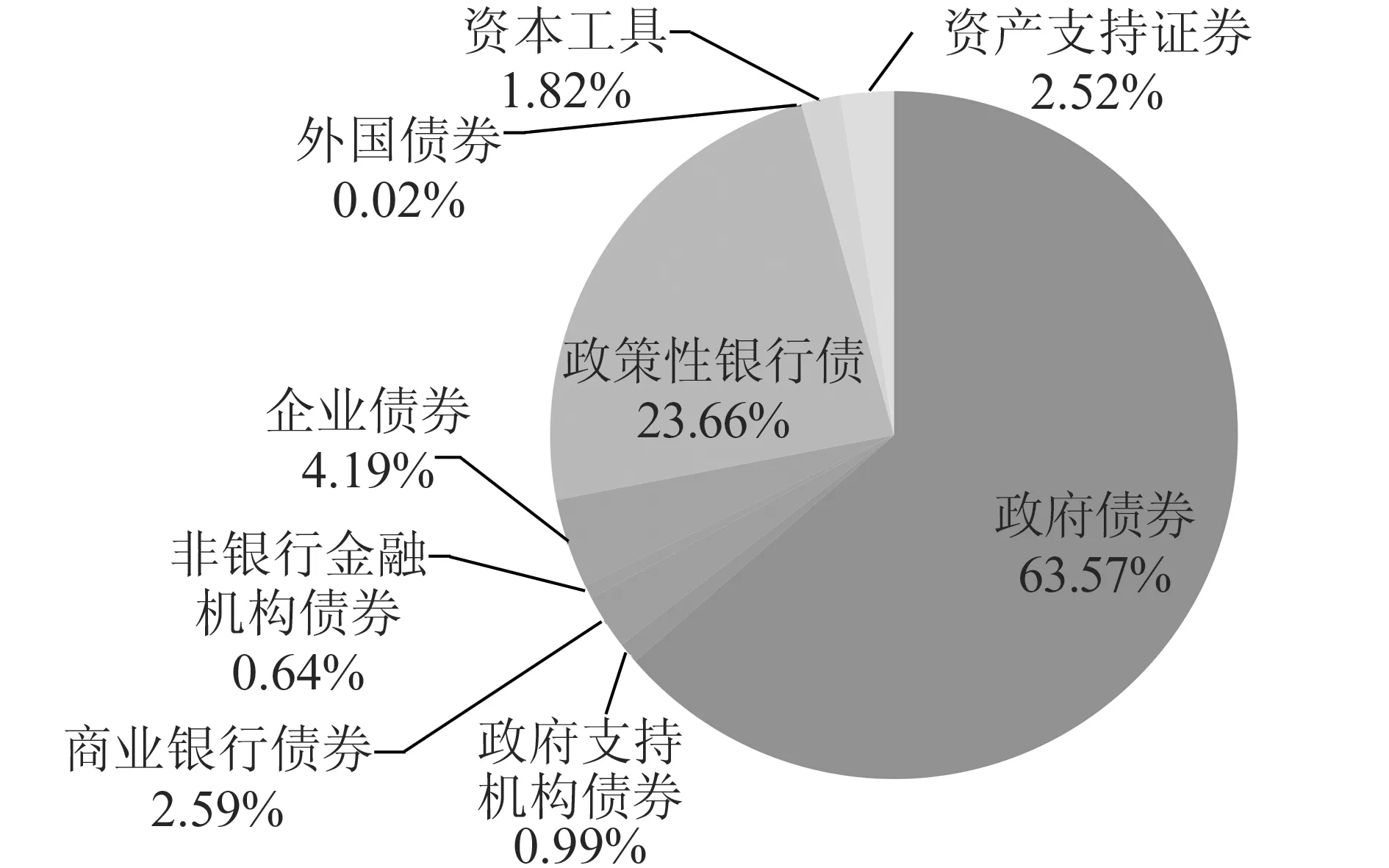

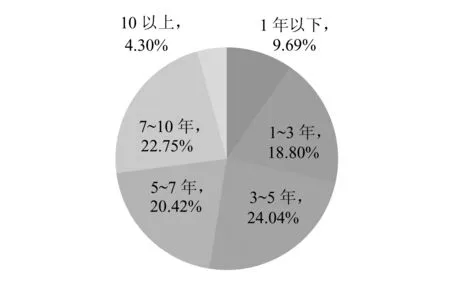

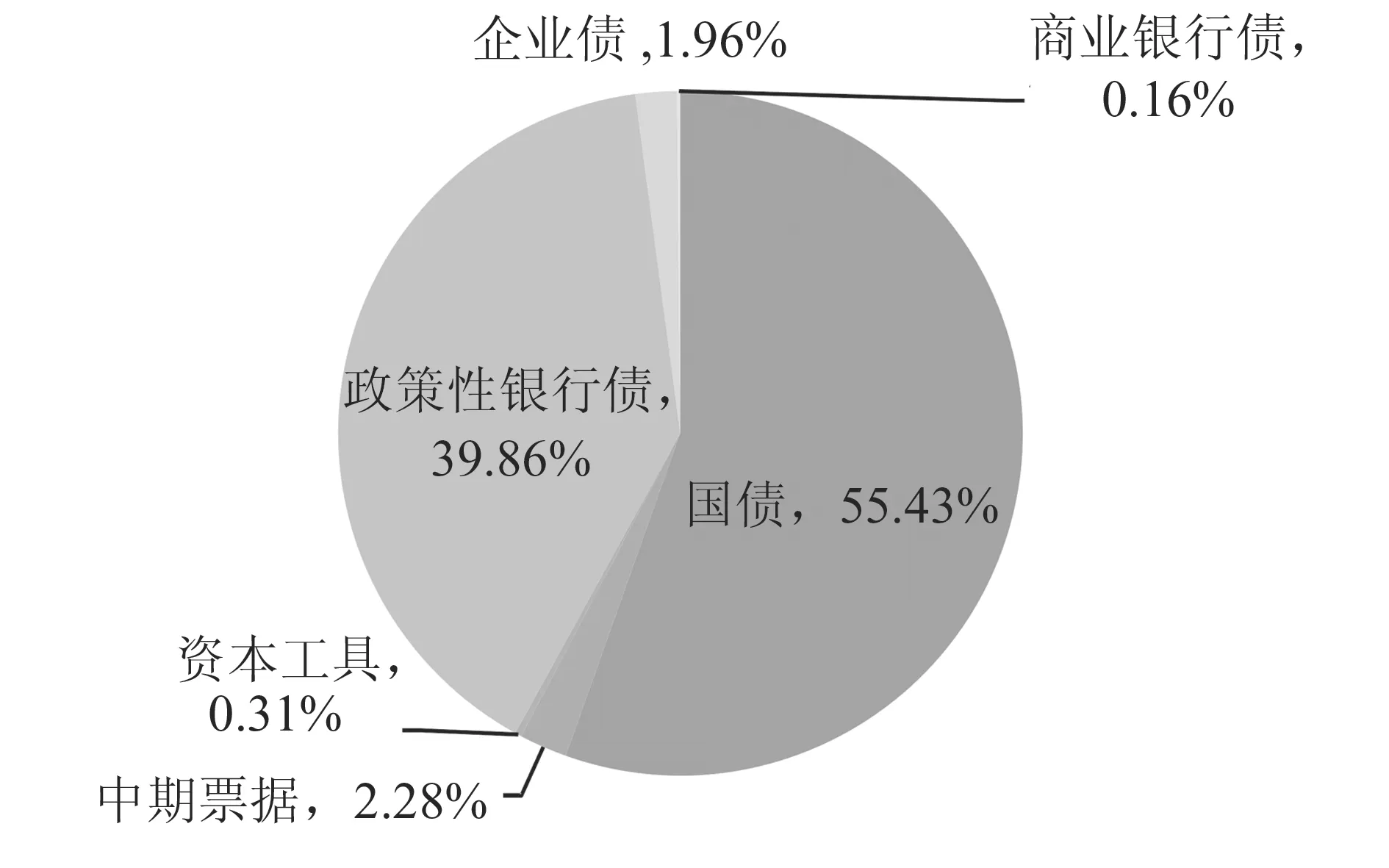

约占发行总量的87%,企业债券发行规模较小,债券品种单一(见图4)。从期限结构来看,中期债券占据绝大部分,短期债券和长期债券较少,不能满足交易主体的各种流动性需求(见图5)。

表3 2016年底主要债券品种的投资者结构(%)

数据来源:中国债券信息网。

图4 2016年不同品种债券发行量占比资料来源:中国债券信息网

图5 2016年不同发行期限债券发行量占比资料来源:中国债券信息网

(二) 离岸人民币债券市场存在的主要问题

离岸人民币债券市场是发展人民币作为储备货币功能的重要一环。自2007年国家开发银行在香港发行第一笔点心债开始,离岸人民币债券市场稳步发展,最初几年增长平稳,2011年之后在市场有利条件和内地政策支持下加快发展,2014年点心债发行规模超过2000亿元。然而,2015年点心债市场规模开始萎缩,全年发行量不足2014年的一半,离岸人民币债券市场发展遭遇瓶颈。

1.汇率波动和融资成本上升

推动离岸人民币债券市场快速发展的核心原因是人民币升值预期,即境外金融机构、企业和个人愿意持有离岸人民币债券是因为其汇率收益和息差优势。2008年金融危机后的经济复苏过程中,世界主要货币国家通过实施量化宽松政策对其货币进行贬值管理,而中国经济保持稳定增长,对人民币币值形成强有力的支持。在此背景下,国际市场普遍形成了人民币稳定的升值预期,投资者持有人民币债券的意愿较为强烈,并且发行人民币债券的融资成本较低,推动离岸人民币债券市场的快速发展。随着人民币汇率双向波动的放开,失去升值预期对债券收益率的无形担保,投资者持有人民币债券的收益空间减小,投资意愿下降。2014年美联储退出量化宽松政策,对人民币单边升值预期产生重大影响,而“8.11”汇改后的人民币贬值,加速了点心债市场发行量的下滑。在人民币贬值预期的影响下,离岸人民币资金池出现较为严重的萎缩,流动性的收紧导致2015年以来离岸利率高于在岸利率,流动性状况和利率水平的反转使得发行离岸人民币债券的成本优势明显缩小。

2.债券市场自身存在的问题

除了汇率环境之外,离岸人民币债券市场自身也存在一些问题。第一是缺乏完善的信用评级体系,信用评级结果和债券定价的关联度不高。没有合格的评级机构和完善的评级体系,无法对债券风险进行正确的评估,发行方和投资者都会受到不利影响。第二是缺乏有效的基准利率。国际债券市场普遍采用的定价方式是基准利率加点的浮动利率,但是离岸人民币债券市场尚未形成有效的基准利率,发行方倾向于采用固定利率定价。第三是二级市场流动性不足。由于离岸人民币债券发行量有限,市场处于供不应求的状态,同时市场上缺乏其他有效的人民币投资渠道,导致离岸人民币债券投资者大多持有到期,二级市场交易并不活跃。第四是人民币回流机制尚不完善。人民币尚未实现资本项目下的完全可兑换,非金融企业在境外发行人民币债券,所筹集的资金需要经过外汇管理局的审批才能回流国内。

(三) 熊猫债市场存在的主要问题

熊猫债市场起步早于点心债,2005年,国际金融公司和亚洲开发银行分别获准在中国银行间债券市场发债11.3亿元和10亿元。之后熊猫债市场陷入沉寂。随着2015年银行间债券市场加速开放,熊猫债市场逐渐升温。截至2017年7月底,熊猫债的累积发行额为1940.4亿元,发行主体已覆盖境外非金融企业、金融机构、国际开发机构及外国政府等[24]。熊猫债和点心债初步构成人民币国际债券市场,进一步强化了人民币投融资货币功能,但是熊猫债市场的发展仍存在一些亟待解决的问题。

1.债券发行审批

一是在会计准则方面。根据现行规定,境外机构发债应当按照中国会计准则或者财政部认定的具有同等效力的会计准则编制报告,而中国监管部门仅认可香港和欧盟的会计准则,因此对于使用其他会计准则的境外机构,公开发行熊猫债需要重新聘请审计机构编制财务报告,时间成本和财务成本较高,对其熊猫债发行审批过程形成制约。二是信息披露方面。境外机构发行熊猫债需要使用中文材料并且符合中国的披露规则,给习惯于按照国际惯例进行信息披露的境外投资者带来不便。三是审批时效方面。熊猫债审核周期普遍较长,可能使得境外发行主体错过发行时机。

2.债券资金使用

熊猫债募集得到的资金在跨境使用上受到外债管理的限制。按照现行规定,境外非金融企业将熊猫债募集得到的资金转贷给境内子公司使用,受到境内子公司外债额度的限制。这一规定不仅限制了缺乏外债额度的企业发行熊猫债,而且对于有外债额度的企业,在同样需要占用外债额度资源的条件下,境外发行点心债或者美元债后汇入境内的方式价格低廉且手续简便,企业更愿意选择后者。

3.债券市场建设

熊猫债市场参与主体非常有限,发行主体主要集中在国际知名的金融机构和非金融企业以及发达国家的政府机构,投资者主要集中在境内银行和保险公司,基金和资管等机构参与程度不高,有限的参与者范围不利于熊猫债市场规模的扩大,进而导致熊猫债二级市场的流动性不足。除此之外,熊猫债发行期限结构受境内发行习惯的影响,发行期限主要以三年和五年为主,期限结构不够丰富。

一个开放的、国际化的人民币债券市场可以担当提供全球安全资产的重要功能,通过为其他国家居民提供储蓄工具帮助他们更好地积累自身财富和分散投资风险,同时为全球金融体系提供流动性,推动国际货币体系改革。从前文分析可知,中国债券市场上还存在诸多扭曲,离岸人民币债券市场和熊猫债市场发展尚未完善,不仅严重制约了债券市场长远健康发展,同时阻碍了债券市场对外开放和人民币国际化进程。

首先,一国债券市场对境外投资者的吸引力取决于多方面因素,包括债券的风险和收益水平,债券市场的规模和流动性,货币发行国的金融开放程度,计价货币的国际化程度和汇率预期等。中国债券市场存在风险对冲工具缺乏、多头监管格局、信用评级体系建设滞后和流动性不足等问题,降低境外投资者投资人民币计价债券的积极性。同时,中国债券市场制度设计上的缺陷,使得人民币计价债券不具有成为全球安全资产的条件,从而无法提高人民币在国际债券市场的份额,进而无法巩固人民币作为国际货币在全球货币体系中的地位。其次,除了在岸债券市场的发展和开放之外,离岸人民币债券市场同样是人民币成为全球货币体系新支柱不可或缺的一部分。在资本账户尚未完全开放的情况下推进人民币国际化,离岸人民币债券市场的建设显得尤为重要。目前,离岸人民币债券市场发展遭遇瓶颈,如果没有离岸市场为持有人民币的非居民提供人民币交易、投资和结算的平台,离岸人民币债券市场的发展潜力没有得到发掘,则会影响人民币投融资和储备货币职能的发挥。最后,熊猫债市场的发展对人民币国际化具有重要意义。一方面,熊猫债满足境外发行人在境内进行人民币融资的需求;另一方面,熊猫债能够丰富境内债券市场的投资品种,令境内投资者更好地进行多元化投资。目前,熊猫债市场尚处于初步发展阶段,在基础设施及制度建设等方面仍需完善。如果不对熊猫债市场的建设给予重视,则不利于人民币跨境环流机制的完善,人民币国际化的基础得不到夯实,阻碍了人民币的国际使用。

三、 “债券通”:风险可控下中国债券市场开放的突破口

资本市场开放除了带来繁荣之外,风险也是不容忽视的。有研究表明,资本账户开放可能增大爆发金融危机的概率[25](P915-929)[26](P341-365)[27](P281-291)[28](P513)。如何在控制风险并且应对债券市场发展面临的众多制约因素的情况下逐步发展与开放中国债券市场,是当前面临的重大问题。

(一) 中国债券市场开放的进展

中国债券市场开放主要分为三个阶段。第一阶段是开放交易所债券市场。2002年,《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》引入QFII进入交易所债券市场。第二阶段是开放银行间债券市场。2010年,中国人民银行发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》,允许境外央行、货币当局、人民币清算行和参与行等进入银行间债券市场。2013年,中国人民银行分别印发《关于合格境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知》、《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>有关事项的通知》,正式批准QFII和RQFII进入银行间债券市场进行新债认购和现券交易。第三阶段是银行间债券市场交易限制的放宽。2015年,允许境外人民币清算行和参与行进行债券回购交易,之后进一步取消审批制和额度限制,交易品种扩展至利率借贷、互换、远期等。2016年,债券市场开放步伐进一步加快,中国人民银行公告〔2016〕第3号允许境外商业银行、保险公司、证券公司等金融机构投资银行间债券市场。

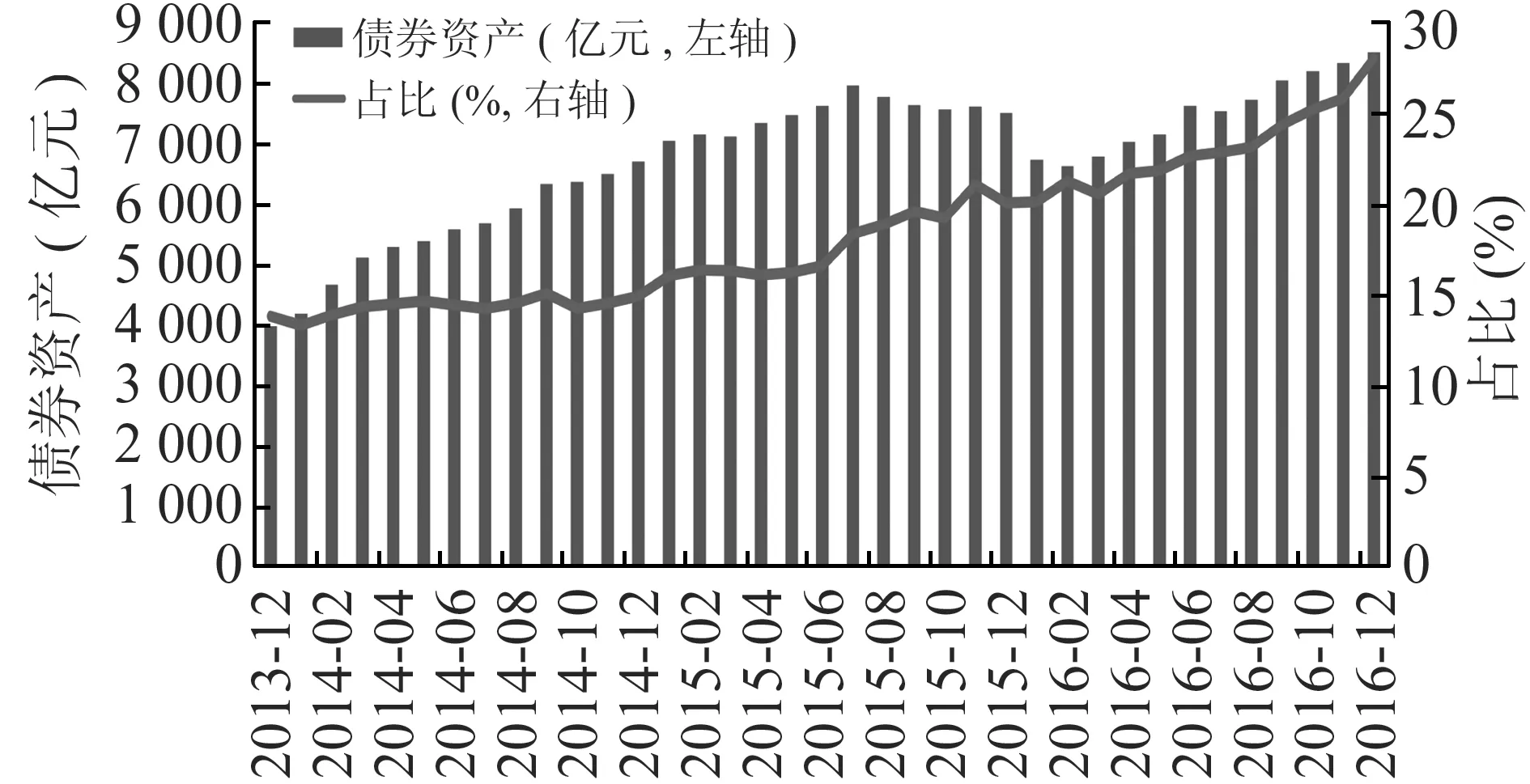

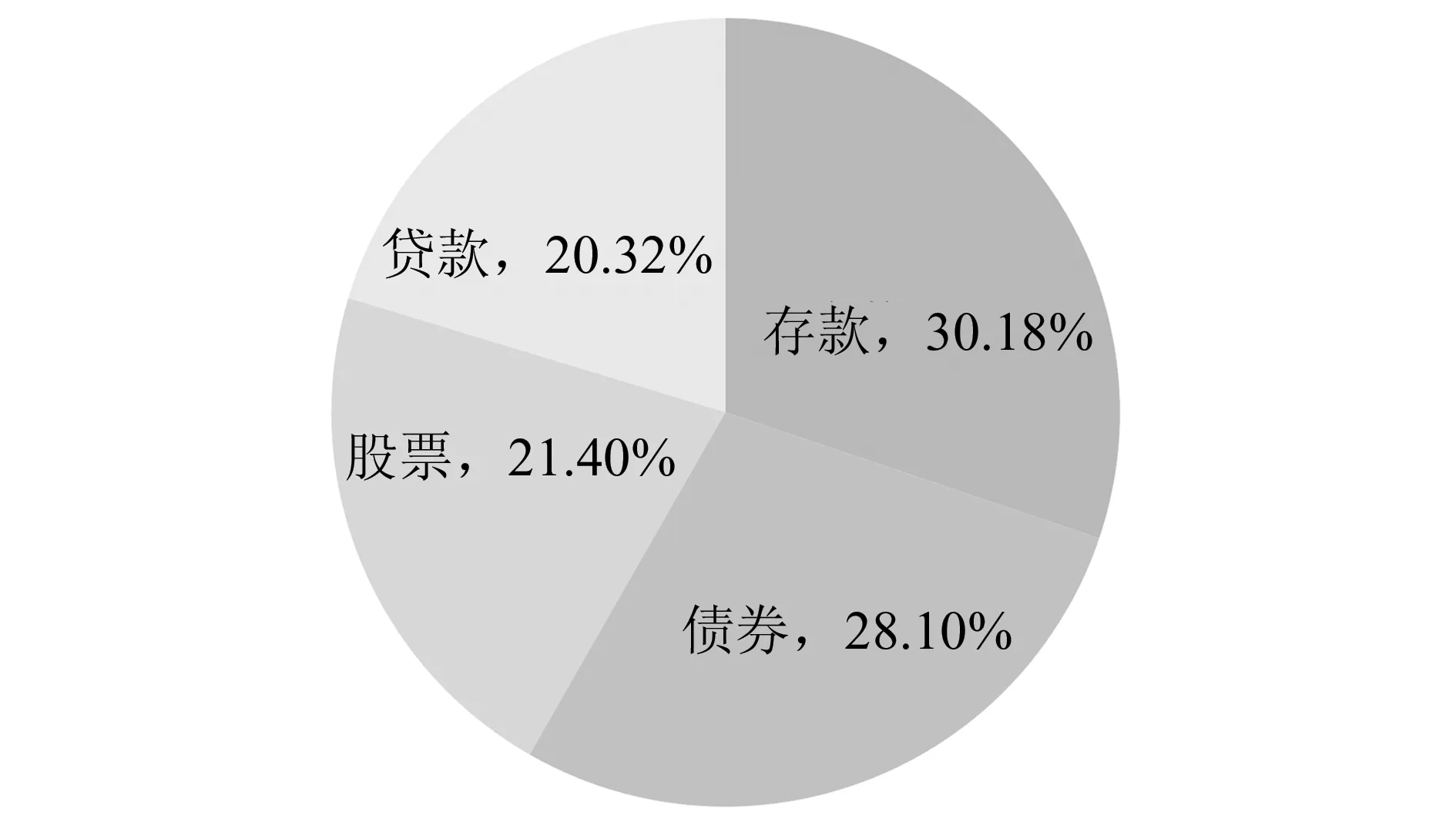

中国债券市场对外开放取得了一定成果。境外投资者数量不断增加,截至2016年末,共有411家境外机构在中债登开户交易,同比增长35%*资料来源:中国债券信息网。。境外机构债券托管量不断上升,截至2016年底,境外机构债券托管量为7642.70亿元,同比增长38%(见图6)。境外机构持有的境内人民币资产中债券占比不断提升,截至2016年末,境外机构持有境内人民币资产3.03万亿元,其中债券资产8526.24亿元(见图7),债券成为境外机构持有的第二大人民币资产类型(见图8)。

中国债券市场对外开放前景广阔并且影响深远,但是中国债券市场建设离能够为境外人民币投资回流提供渠道的目标还有很大距离。截至2016年底,境外机构债券托管量占比为2.52%,即使是境外机构接受度最高的国债,占比也仅为3.93%*数据来源:中国债券信息网。。截至2011年,在世界范围内比较各国金融市场的对外开放程度,中国债券市场的开放程度远低于发达国家,甚至一些发展中国家(见图9)。同时,境外机构以具有高流动性和高等级的利率债投资为主,对信用债的投资较少(见图10)。中国债券市场开放仍然任重而道远。

如何在风险可控条件下开放中国金融市场是当前面临的重大问题。在“一带一路”倡议的推进和深化人民币国际化的背景下,2017年5月16日,中国人民银行与香港金管局发布联合公告,决定同意开展香港和内地债券市场互联互通合作(以下简称“债券通”)。6月21日,中国人民银行正式发布《内

图6 境外机构债券托管量资料来源:Wind资讯

图7 境外机构持有的境内人民币债券资产及占比资料来源:Wind资讯

图8 2016年底境外机构持有的不同境内人民币资产类型占比资料来源:Wind资讯

图9 各国债券市场开放程度对比资料来源:德意志银行,《人民币走出国门之路》,Wind资讯,IMF

图10 2016年底境外机构持有债券结构资料来源:Wind资讯

地与香港债券市场互联通合作管理暂行办法》,允许境内外投资者通过香港和内地债券市场基础设施机构连接,投资两地债券市场。7月3日,“北向通”正式上线试运行。“债券通”的推出,综合考虑了中国当前的经济金融环境,在机制设计上为境外中小机构投资者提供了便捷的渠道。以“债券通”为契机,不断推进中国债券市场发展和开放,对人民币国际化战略具有重要意义。

(二) “债券通”推出的背景

人民币国际化道路的坎坷凸显出改革机会时间窗口的重要性,选择合适的改革窗口,抓住关键的改革时机,才能带来良好的效果,而且不至于付出过高的改革成本。“债券通”的推出和当前的有利环境有关。

1.汇率稳定的预期增强

汇率是决定境外投资者是否投资于该国债券市场的核心因素之一。只有当一国的汇率水平较为稳定甚至升值,并且具有较高透明度的汇率形成机制时,境外资金才会进行该国资产配置。在目前的弱美元背景下,人民币汇率贬值预期下降,增强了人民币资产的吸引力。美元指数从2017年初最高的103下降至七月的95左右,降幅达到7.8%*资料来源:Wind资讯。,是过去几年美元升值周期中较为明显的回落。同时,人民银行在2017年5月推出逆周期因子,人民币汇率出现升值波动,央行稳定汇率的预期增强,提升了人民币资产的吸引力。

2.收益率具有优势

收益率是决定境外投资者是否投资于该国债券市场的另外一个核心因素。中国债券市场由于货币政策收紧加上金融去杠杆的影响,收益率从2016年四季度以来大幅上升,国内外息差扩大,中国债券的收益率具有一定优势。

3.人民币资产需求提升

2016年10月1日人民币正式加入SDR,2017年6月21日MSCI宣布将中国A股纳入其新兴市场指数,都预示着人民币越来越得到国际市场的认可。在汇率基本稳定的情况下,境外机构进行人民币全球资产配置的意愿上升,为债券市场的进一步发展和开放带来契机。

4.境外投资占比低

中国债券市场的开放程度远远低于发达国家,甚至很多发展中国家。中国债券市场已经成为继美国和日本之后的第三大债券市场,但是中国债券市场的开放程度和市场规模不相匹配,中国债券市场外资占比具有很大的增长空间。

5.主流债券指数对纳入人民币债券释放积极信号

随着中国债券市场的不断开放,主流债券指数已有纳入人民币债券的倾向。2017年3月,彭博巴克莱推出了全新的名为“全球综合+中国指数”和“新兴市场本地货币政府+中国指数”的两项固定收益指数,纳入了人民币债券。继彭博巴克莱新指数推出之后,花旗也宣布七月起将中国债券市场纳入“花旗世界国债指数-扩展市场”。目前彭博巴克莱和花旗纳入人民币债券是一种过渡性的方案,如果未来人民币债券被纳入主流债券指数,跟踪指数的被动管理基金将会有配置人民币债券的需求,可为中国债券市场带来数千亿美元的资金流入。

6.“一带一路”倡议

“一带一路”倡议为中国债券市场的发展提供了一个广阔的平台。“一带一路”倡议连接了沿线六十多个国家,是一个长期而复杂的全球性战略工程,需要各国开展全方位的深入合作。根据国务院发展研究中心“一带一路”设施联通研究课题组估算,2016至2020年,“一带一路”沿线国家基础设施合意投资需求至少达10.6万亿美元。如此巨大的资金需求,需要沿线国家合作构建长期、稳定和可持续的金融支持体系,从而为人民币债券市场带来巨大的发展空间。

(三) “债券通”对人民币国际化的影响

鉴于“债券通”具有提高交易便利性、降低境外机构参与债券投资的门槛等优势,“债券通”成为中国债券市场开放里程碑式的一步,为接下来债券市场开放奠定了坚实基础。除深化债券市场改革外,“债券通”还能够从提高香港人民币离岸中心地位、强化“一带一路”金融合作等渠道加快人民币国际化进程。因而,“债券通”对人民币国际化具有丰富而深刻的推动作用。

1.“债券通”助力中国债券市场的开放和改革

“北向通”首先开启后,境外投资者经由香港投资于国内债券市场,待未来“南向通”适时推出后,在充分监控风险的情况下,资本的流入流出最终将实现境内外债券市场的联动。鉴于中国债券市场较为单一的投资者结构,“债券通”的交易便捷性将有望进一步导入境外资本,增加境外机构投资者占比,提高中国债券市场开放度。

对于中国当前尚不成熟的债券市场而言,“债券通”对人民币国际化的战略性意义主要包括以下三方面:首先,“债券通”将在长期内推动债券市场开放。“债券通”是新增的债券市场投资渠道,与原有QFII、RQFII和CIBM并行,虽然其并未放大投资主体范围,且仅限于现券交易,但“债券通”通过做市商制度和层层托管模式,优化了境外投资者参与债券投资的客观条件,为日后提高债券市场开放度扫清障碍,另外扩大“债券通”应用范围也只是时间早晚的问题。因此,“债券通”的优势将在未来债券市场开放的过程中日益彰显。

其次,债券通促进中国债券市场和国际市场接轨,有利于未来进一步开放债券市场。央行和金管局声明,“北向通”既遵循现有国内银行间债券市场对外开放政策框架,也尊重国际惯例做法[29]。因而,“债券通”推出后,面对日益扩张的债券投资主体,为保证债券交易能够公平、公正、公开地进行,维护正常的交易秩序,“债券通”将使国内市场重视并借鉴国际惯例和规则,进而调整完善国内市场的机制设计,加快中国市场与国际接轨的脚步。

最后,来自境外的增量资金将增加中国债券市场的交易活跃度,从而推动境内债券市场向具有广度和深度的成熟市场体系演变。由于当前国内债券一半以上由银行持有,不同于其他非银行金融机构,银行的投资特征多表现为持有到期,因此中国债券市场的交易活跃度较低。“债券通”的便捷性将为中国引入一定数量的境外资本,补充中国债市的流动性,扩大流通市场的交易容量,提高债券的定价效率。同时,具有一定体量的二级市场又是一级市场的保障,能够鼓励企业、金融机构等发行方发债融资,从而丰富了中国债券种类。因此,“债券通”对中国债券市场的深化发展具有重要的战略意义。

2.提升香港离岸人民币中心地位,拓宽人民币循环渠道

当前“北向通”机制为境外投资者经由香港“一点式”接入境内债券市场,而香港在未来的“南向通”中也势必将发挥同样重要的作用。作为境内外债券交易的中枢和门户,香港可以借助其已有离岸人民币业务和专业人才优势,在交易清算、风险管理、产品设计、资产管理等方面得到长足发展,通过“债券通”加强对其他国家和离岸金融中心的辐射作用。正如2017年5月16日中国人民银行和香港金管局发布的联合公告中指出的,“‘债券通’是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措,有利于巩固与提升香港国际金融中心地位”[30]。

在香港离岸人民币业务的基础上,待未来“南向通”实施后,“债券通”将为离岸人民币流入流出提供新的循环机制。“债券通”推出前,境外离岸人民币的回流机制主要包括如下几种:第一,人文交流、旅游边贸往来;第二,境外人民币存款;第三,发行境外人民币债券;第四,跨境人民币业务结算,如贸易结算、QFII、RQFII、跨境人民币贷款等[30](P31-37)。其中,出口贸易人民币结算起到了主要作用,但自2015年第三季度至2017年第二季度,跨境贸易人民币结算额由2.09万亿元降至1.16万亿元,下滑了80.8%*资料来源:Wind资讯。,经常项目下人民币的回流数量出现一定下降。而当前“债券通”政策无疑为境外人民币循环提供了新思路,将金融交易作为离岸人民币流动方式,降低对贸易结算的依赖。

3.提高人民币资产配置比例,深化“一带一路”中的金融合作

借以“一带一路”战略布局,人民币的使用范围正按照“周边化—区域化—国际化”的顺序稳步扩大,并为“一带一路”建设的投融资活动提供重要支持。但在“一带一路”推行的过程中,人民币接受度有限、项目资金短缺等问题限制了“一带一路”共商、共建、共享的效果,而“债券通”政策则可以从人民币资产配置和金融合作两方面,实现人民币资产接受度的提高,促进“一带一路”建设顺利进行。

一方面,“债券通”在便利性方面的优势,将使“一带一路”沿线国家的投资者在保留其投资习惯的基础上,增加人民币债券的配置比例,从而提升人民币在沿线国家的接受度,使沿线国家主动推进市场联通基础设施建设;另一方面,债券作为“一带一路”沿线国家不可或缺的融资渠道,直接决定“一带一路”的投资项目能否顺利开展。而“债券通”通过引入境外投资主体,缓解了境内债券市场交易活跃度不高的问题,使境内债券市场的融资功能得到强化,从而进一步推动沿线国家的企业和机构发行熊猫债。综上,“债券通”为更多“一带一路”沿线国家打开境内债券市场的大门,改善了相关国家和企业对人民币资产的接受意愿。

四、 以债券市场发展与开放助推人民币国际化

囿于当今世界经济背景的复杂性和国内债券市场的缺陷,人民币国际化的未来道路仍然是曲折而漫长的。从整体上看,随着债券市场开放程度不断提高,人民币国际化将沿“贸易”+“金融”双轮驱动的路径推进,且依旧处于机遇与挑战并行的阶段。下一阶段人民币国际化的路径设计应当主要考虑两个方面:首先,“打铁还需自身硬”,借力于债券市场开放发展人民币国际化的前提在于中国债券市场具有一定广度和深度,能够吸引境外投资者,为满足此条件,债券市场开放的首要任务是从源头做起,继续完善境内债券市场;其次,在严把风险的前提下,将债券市场开放与人民币国际化进程相结合,加快提升人民币的国际地位。

(一) 健全债券市场及其配套制度,深化债券市场改革

开放境内债券市场以推进人民币国际化,其前提条件为境内具备成熟的债券市场和完善的配套制度,而中国债券市场还存在着缺乏风险对冲工具、监管框架分割、信用评级公信力低、流动性不足等诸多问题,阻碍了人民币债券未来向储备资产转变,因此下一阶段,中国需参考国际经验,着重发展债券市场,有效解决市场诸类已知问题和潜在隐患。

1.丰富债券品种,渐进推行注册制发行

市场内部层面上,削弱中国债券国际影响力的部分原因在于券种结构失衡,市场化程度低,难以形成具有基准意义的收益曲线。因此,在进一步开放中国债市之前,应当增加国债及政策性金融债品种和流动性,满足境外机构的配置需求,提高企业信用债券的市场化程度,有序打破隐形担保。同时,丰富中国债市产品结构,继续完善信用违约互换和利率掉期等衍生产品,为投资者提供相应风险对冲工具,方便其管理和规避风险。

另外,审批制也是阻碍中国债券市场长远发展的另一因素,逐步向注册制靠拢是顺应国际趋势的明智之举。注册制下,可将相关部门的工作重点由审批发行和额度控制转移至市场监督和管理,而债券的发行规模、价格和风险则交由市场化力量决定,提升市场价格发现的能力。

2.逐步统一监管,完善债券评级和违约机制

制度层面上,应主要从两方面展开完善工作,即监管制度和评级及违约机制。首先,多头监管格局降低了债券市场的监管效率,是中国债券市场亟待解决的问题。针对这一问题,组织集中、透明、高效的监管是解决监管分割的根本出发点。在该监管框架下,一方面重新整合各监管部门负责领域,集中原先分散的监管职能,形成明晰、高效的监管分工,避免监管不足或监管过度的问题;另一方面,开展各部门间的协调沟通工作,达成并实施统一监管原则,并将这种交流沟通延续至日常监管中,实现市场信息在部门间的共享和流动,以便各部门做出统一的监管决策。

其次,为保障债券交易的公平、公正和公开,充分揭示债券市场中的潜在风险,监管方应充分借鉴国际信用评级机构的做法,提出中国债券评级机构准入条件,督促其遵守独立、客观的原则,并对其方法、指标和程序做出要求,从而提高中国债券评级的风险预警能力,杜绝评级虚高的现象。基于权威的信用评级和市场化定价方式,确保债券风险信息事先在价格中得到充分显示,使交易参与者认识到潜在的违约风险,并做好事后违约的处置计划,例如违约后的清偿、债券重组和担保品分配,保证相关执法部门能够及时跟进,提高处置计划的执行效率。

3.建立集中托管系统,整合银行间和交易所债券市场

市场统一性层面上,继续深入建设中国债券市场体系,需要强化银行间债券市场和交易所市场间的互联互通机制,可以从以下两方面着手:一方面,构建集中托管机制,加大跨市交易的灵活性。统一债券市场托管结算机制后,债券投资者可凭借唯一的债券托管账户,在市场间调动债券和资金,这样有利于资金和债券的跨市流动,提高国内债券市场的流动性,减少转托管机制下繁琐的交易手续、不同市场结算方式差异等摩擦因素带来的效率损失。另一方面,逐渐增强不同市场间交易品种和投资主体的交叉程度。由于防范风险、审批制度和多头监管等因素,银行间债券市场和证券交易所市场的券种和参与主体范围具有一定差异,市场分割性较明显。接下来,可以逐步放宽两个市场交易品种和投资者的交叉范围,从而推动市场间的互联互通建设,但对于风险较高的券种,应当在完善的信用评级和信息披露制度的基础上,谨慎放松其跨市交易的限制,防范风险滋生。

为实现债券市场有序开放,债市未来的主要工作可以归结为:在市场方面,实现债券种类多样化,并搭配以必要的风险对冲工具,逐渐弱化审批和额度限制的作用;在制度方面,破除监管分割局面,建立具有公信力的评级体系,依据公开透明的原则,完善违约机制。最终,强化银行间市场和交易所市场在债券发行、交易和监管等方面的互联互通,确立市场化力量在债券市场的主导性地位,以吸引更多境外资本进入,获得境外投资者对中国债券市场的认可,增加人民币债券在各国储备和资产配置中的比例。

(二) 注重风险防控,以债市开放带动人民币国际化

债券市场开放是一把双刃剑,虽然可以多方位推动人民币资产全球化配置早日实现,但也会致使中国面临的不确定性增强。因而,风险可控应是下一阶段人民币国际化的基本保证,在此之上,人民币国际化才能借力于债券市场开放加快发展。

1.借助“债券通”稳步开放债券市场,加强风险把控能力

“债券通”作为中国债券市场开放的重要契机,仍处于发展的初级阶段。首先,该机制和配套设施中还存在诸多问题有待继续完善,例如发债主体的评级、境内外会计准则的差异以及利息和资本利得税的征收,因而,继续发展“债券通”,需要加快与国际接轨的步伐,即在遵守国内现行规章制度的基础上,尊重并参考国际惯例,降低上述问题导致的效率损失,这也是未来充分发挥“债券通”对债券市场开放推动作用的前提;其次,“北向通”目前的交易范围仅限于现券,因此“债券通”未来的建设方向将为开展“南向通”,并将债券回购和相关衍生品纳入到交易范围中。但该发展道路存在一大挑战,即境内场内交易和境外(主要为香港)场外交易间的差异,因而在“南向通”推出前,需要充分考虑这种差异,并利用相关制度和技术创新做好境内外债市通的对接工作。

纵观中国债券市场开放历程,虽然当前境外资本流入流出还具有一定限制,但放松债券市场管制力度将是大势所趋。由于外资金融机构进入、跨境监管困难、资本流动和全球金融周期效应,对外开放资本市场可能导致不确定性积聚,破坏国内经济金融的稳定性。因此,沿用资本账户开放的整体原则,债券市场同样应该按照“成熟一项,开放一项”的思路,稳扎稳打,正视风险监测的重要性,加强全球金融周期效应的意识,警惕他国政策变动、汇率及资产价格波动对中国的溢出效应,注重资本流动宏观审慎管理。

另外,在债市开放的不同阶段,风险监控的着力点和响应机制应有所不同,具体取决于当时的政策背景。例如当前“北向通”尚处于试运行阶段,为保证“债券通”能够为人民币国际化提供长期稳定的制度支持,相关部门在监测资本流动风险和其他国家政策外溢效应时,还要着重关注“北向通”的试运行情况,观察分析是否存在由于制度漏洞而导致的异常交易行为。在保证政策的稳定性和避免重复性市场规则调整的条件下,及时处理出现的问题并调整机制设计。

2.协调发展人民币国际债券市场

由熊猫债和点心债组成的人民币国际债市场仍处于起步期,发展时间短,整体规模较小,市场建设尚不完善,并且两种债券的发行主体存在重叠,短期内一种债券可能会对另一种债券产生挤出效应。若当前同步建设熊猫债和点心债市场,将二者视作同一整体,鼓励投资者发行人民币国际债券为多边国际项目融资,如“一带一路”建设,则在长期内还是能够实现二者协调发展,最终提高人民币国际化程度[32](P56-65)。

对于点心债和熊猫债市场,应当从如下方面予以建设:首先,针对点心债自身存在的问题,加快开展点心债的信用评级工作,从而客观评估点心债的潜在风险,为投资者提供有价值的参考,激发点心债交易的活跃度,提高其在二级市场的流动性,提高市场价格发现的能力。同时,发展点心债市场还需人民币回流机制与之配合,既要能够引导境外人民币规范化回流,又要将“热钱”拒之门外。其次,为提高熊猫债的发行规模和交易活跃程度,首先应继续明确改进发行管理要求,说明发行主体的信息披露内容和义务,参考国际惯例简化发行审批流程,放松资金使用和发行主体限制,并提出公平、公正的利益纠纷解决方案等,以最大限度保护投资者利益。另外,通过“债券通”、QFII和RQFII等渠道,引入境外资本,提高熊猫债在境外国家和投资者的资产配置比例,促使人民币的储备资产职能逐步得到发挥。

3.继续建设香港离岸人民币市场,充分发挥其枢纽作用

作为全球最重要的离岸人民币中心,香港在“债券通”中发挥了债券交易枢纽和门户的作用,同时又与上交所和深交所相连,因此香港与在岸市场间具有紧密联系,在基础设施、人才和业务经验方面具有绝对优势。本次“债券通”中有关香港的角色设定就是对这一优势的充分利用,既提高了交易便利性,又有利于交易管理和风险监测。因此,本次“债券通”的设计对日后的债市开放具有较高的参考意义,今后在境内债券市场发达程度有所欠缺的情况下,仍可考虑经由香港市场实现中国本土市场与境外投资者的对接,便于风险把控和管理。

为进一步突出香港的枢纽作用,需要不断建设香港离岸人民币市场,接下来的建设目标应上升至打造多样化、多层次离岸人民币服务体系。一边巩固完善离岸人民币清算、交易结算等基础业务,提高服务质量和辐射范围;一边开发外汇风险管理产品,从与各国央行、国际金融机构等重量级客户的业务往来出发,增设与风险管理、资产管理相关的顶层业务模式,以此保证香港未来能够更好地迎合离岸人民币业务需求,促进人民币国际化长期目标的实现。

[1] 中国人民银行:2017年人民币国际化报告(2017-10-17).[2017-10-20]http://www.pbc.gov.cn/huobizhengceersi/214481/214511/214695/3398597/2017101710035015721.pdf.

[2] He Yu.International Monetary Fund.Reserve Accumulation and International Monetary Stability(2010-04-13).[2017-08-24]http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf.

[3] M.D.Chinn,H.Ito.What Matters for Financial Development? Capital Controls,Institutions,and Interactions.Journal of Development Economics,2006,81.

[4] D.He,X.Yu.Network Effects in Currency Internationalisation:Insights from BIS Triennial Surveys and Implications for the Renminbi.Working Paper,Hong Kong Institute for Monetary Research,2014.

[5] R.A.Mundell.The International Financial System and Outlook for Asian Currency Collaboration.Journal of Finance,2003,58(4).

[6] M.Flandreau,C.Jobst.The Empirics of International Currencies:Evidence from the 19th Century.Mimeo,2005.

[7] M.D.Chinn,J.A.Frankel.The Euro May Over the Next 15 Years Surpass the Dollar as Leading International Currency.NBER Working Paper,2008.

[8] G.S.Tavlas.The International Use of Currencies:The US Dollar and the Euro.Finance & Development,1998,35(2).

[9] P.Hartmann,O.Issing.The International Role of the Euro.Journal of Policy Modeling,2002,24(4).

[10] E.G.Lim.The Euro’s Challenge to the Dollar:Different Views from Economists and Evidence from COFER (Currency Composition of Foreign Exchange Reserves) and Other Data.IMF Working Paper,2006.

[11] T.Liu,X.Wang.The Road to International Currency:Global Perspective and Chinese Experience.MPRA Paper,2016.

[12] 赵锡军,宋晓玲.全球金融危机下的人民币国际化:机遇与挑战.亚太经济,2009,(6).

[13] 高海红,余永定.人民币国际化的含义与条件.国际经济评论,2010,(1).

[14] B.Eichengreen.The Renminbi as an International Currency.Journal of Policy Modeling,2011,33(5).

[15] E.Prasad,L.Ye.The Renminbi’s Role in the Global Monetary System.Washington DC:The Brookings Institution,2012.

[16] J.Frankel.Internationalization of the RMB and Historical Precedents.Journal of Economic Integration,2012,27(3).

[17] 赵冉冉.人民币国际化背景下我国推动人民币加入SDR的动机及路径.国际金融研究,2013,(3).

[18] H.Ito,M.Chinn.The Rise of the “Redback” and China’s Capital Account Liberalization:An Empirical Analysis on the Determinants of Invoicing Currencies.ADBI Working Paper,2013.

[19] Y.Huang,Fan Wang.Paths to a Reserve Currency:Internationalization of the Renminbi and Its Implication.Working Paper,Asian Development Bank Institute,2014.

[20] J.Aizenman.The Internationalization of the RMB,Capital Market Openness,and Financial Reforms in China.NBER Working Paper,2015.

[21] H.Ito,M.Kawai.Trade Invoicing in Major Currencies in the 1970s-1990s:Lessons for Renminbi Internationalization.Journal of the Japanese and International Economies,2016,42.

[22] 中国人民银行.2017年人民币国际化报告(2017-10-17).[2017-10-20]http://www.pbc.gov.cn/huobizhengceersi/214481/214511/214695/3398597/2017101710035015721.pdf.

[23] S.Radelet,J.D.Sachs.The Onset of the East Asian Financial Crisis.Social Science Electronic Publishing,1998,47(6).

[24] B.Eichengreen.Capital Account Liberalization:What Do the Cross-Country studies tell us?World Bank Economic Review,2001,15(3).

[25] L.Sun.Measuring Time-varying Capital Mobility in East Asia.China Economic Review,2004,15(3).

[26] A.Scholl,H.Uhlig.New Evidence on the Puzzles:Results from Agnostic Identification on Monetary Policy and Exchange Rates.Journal of International Economics,2008,76(1).

[27] 中国人民银行.中国人民银行香港金融管理局联合公告(2017-05-16).[2017-08-24]http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3309706/index.html.

[29] 中国人民银行.中国人民银行香港金融管理局联合公告(2017-05-16).[2017-08-24]http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3309706/index.html.

[29] 潘大洋.境外人民币回流机制研究.宏观经济研究,2015,(3).

[30] 张朝阳,应坚.人民币国际债二元一体发展模型初探.国际金融研究,2016,(11).