种业国际化发展中的风险管理研究

2018-03-06陈燕娟

陈燕娟 秦 路 邓 岩

(1武汉东湖学院,武汉 430212;2农业部对外经济合作中心,北京 100125;3湖北省种子集团有限公司,武汉 430206)

近年来,受国内农业生产资料、劳动力等投入品价格持续上涨,以及耕地面积和资源环境的约束,中国种业发展亟需挖掘比较优势,主动参与国际分工、合作和竞争,利用全球资源来化解内部困境。《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》均把“加强农作物种业国际合作交流,支持国内优势种子企业开拓国外市场”列为中国种业发展的重点任务之一,农业部“十三五”规划则将“以企业‘走出去’为重点,加快推进种业国际化”作为现代种业发展支持推进的4个重点之一。特别是“一带一路”倡议提出以来,中国与区域国家在交通、能源等基础建设合作方面推进速度较快,而“一带一路”及基础建设的目标都是为产业合作服务的,产业合作也需跟进发展。种业及农业是惠及民生的基础产业,中国与“一带一路”沿线国家历来都高度重视,种业又是农业发展不可或缺的技术载体和前置条件,因此,种业国际化发展既是农业国际化的重要技术支撑,也是对“一带一路”倡议的具体落实。

种业“走出去”参与国际竞争,会比在国内面临更多不确定性风险,对可能存在的风险进行有效识别是种业“走出去”的基础性工作。本文在分析中国种业国际化发展现状的基础上,分类解析种业国际化发展中的主要风险,并提出相应的风险管控措施,以期为中国种业开辟一条安全的国际化发展道路。

1 种业国际化发展的现状

1.1 中国种子出口额及其在世界市场的地位目前,中国种业国际化的方式主要有种子出口、技术出口和对外投资等模式,种子出口仍然是主流。如表1所示,从2008-2015年,我国种子出口额增加了1.16倍,种子出口额排名从2008年的全球第14位上升至2012年的第10位,2015年滑落到第11位。尽管不同年份的序位有所变化,但排在前4位的一直是法国、荷兰、美国和德国,并且这4个国家的种子出口额合计占世界种子出口总额的半壁江山(其中,2008年为53.18%,2012年为53.54%,2015年为50.9%)。而中国种子出口额全球占比从2008年的1.60%上升至2012年的2.38%,之后一直保持在2.3%左右。由此可见,中国在世界种子市场份额中占比较少,种业国际化还有很大的发展空间。

近15年来,中国种子出口目标市场拓展较快,除了传统的东南亚、南亚、欧洲、北美洲等区域,中亚、非洲、南美等新兴市场正在成为中国种业国际化新的热点地区。比如,杂交水稻种子已经推广到南美洲和非洲,包括巴西、委内瑞拉、乌拉圭、厄瓜多尔、几内亚、赞比亚、安哥拉、乌干达等国家,都已开展规模种植。

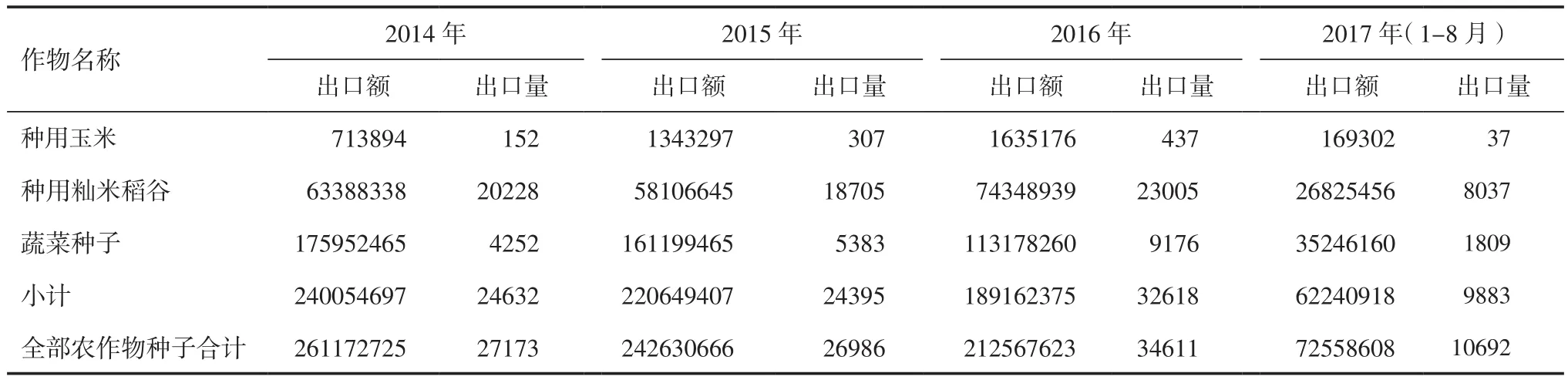

1.2 各品类种子出口情况对比从部分农作物种子出口额来看(表2),2014-2017年蔬菜种子出口额排名第一,占农作物种子出口总额的比重分别为67.37%、66.44%、53.24%和48.58%,呈下降趋势;水稻种子出口额排名第二,2014年占比为24.27%,2015年为23.95%,2016年上升至34.98%,2017年达到36.97%,整体出现较大幅度的上升;玉米种子出口规模虽然很小,但呈现出较好的增长态势。总体来看,中国农作物种子出口的主要品类为蔬菜和杂交水稻种子,两者合计占比高达90%左右,而在大田作物中则以杂交水稻种子为主,占比达到80%以上。

表1 部分国家或地区种子出口额情况 (百万美元)

表2 2014-2017年部分农作物种子出口情况 (美元,t)

从各品类种子出口数量来看,2014-2017年杂交水稻种子出口量排名第一,占农作物种子出口量的比重分别为74.44%、69.31%、66.47%和75.16%;蔬菜种子排名第二,占比分别为15.65%、19.95%、26.51%和16.92%;玉米种子出口量占比不大。这一排名结果与中国种业国际地位相符,与其他作物相比,中国杂交水稻育种技术全球领先优势明显。

1.3 中国种业对外投资概况虽然起步较晚,但中国种业对外投资已初露锋芒。据不完全统计,目前全国已有11家企业在境外投资设立了种子公司,累计投资额约2000万美元。其中,重庆中一种业公司在老挝、孟加拉国、缅甸和越南投资设立了4家公司;安徽荃银高科种业股份有限公司在缅甸和孟加拉投资设立了公司;湖北省种子集团有限公司在巴基斯坦,袁隆平高科股份有限公司在印度尼西亚,北京金色农华种业科技有限公司在美国,山东冠丰种业科技有限公司在巴西,河南省经研银海种业有限公司在塔吉克斯坦,四川西南科联种业有限责任公司在印度,广西万川种业有限公司、四川绿丹种业及西科种业有限公司在越南分别投资设立了1家企业[2]。在国际并购方面,中粮集团2014年收购了荷兰粮食贸易商尼德拉公司,间接获得了种子业务的核心技术;中国化工集团2017年完成对世界第三大种子公司先正达的并购。中国在世界种业领域的资本影响力逐步展现。改革开放特别是加入WTO以来,以杂交水稻为代表的中国种业国际领先优势明显,对世界农业发展作出了巨大贡献,国际化发展潜力仍然很大。

2 种业国际化发展中的主要风险

在“一带一路”倡议引领下,中国种业国际化发展亟需全面深化与转型升级,企业所面临的风险也随之增多和复杂化。针对不同的市场区域,企业国际化战略推进步伐选择会有所差别,由此在相应的品种选育、种子生产与销售、人力资源管理等方面面临不同类型的风险。归纳起来,中国种业国际化发展面临的主要风险可以分为如下类型。

2.1 政治法律风险中国种业国际化发展主要集中在东南亚、南亚、非洲等一些相对落后的国家和地区,投资环境的稳定性是制约种业国际化的首要因素。如东南亚一些国家虽然农业生产条件很好,但是政权更迭频繁,政策稳定性差,导致企业投入迟滞。有的国家还时有恐怖袭击事件发生,如巴基斯坦、缅甸等。同时,政治环境的波动也会造成民众对农作物种子的认知和接受程度的改变,如杂交水稻在有的国家就被妖魔化,直接影响企业在当地的生产和销售。此外,由于近些年世界种业资源跨国流动加速,倒逼各国政府不断完善和制订相应的法律法规。法律法规的废改立会打破原有的运行规则,企业将会面临更多的不确定性风险,甚至对种子企业当期的经济利益产生直接冲击。

2.2 市场风险种业国际化发展既要面对国外种子企业的竞争,也要面对国内同行的挑战。伴随着国际竞争的日益激烈,市场风险也随之加大,主要表现为2个方面:(1)跨国种业巨头的冲击。近10年来,跨国种业巨头大肆进军世界各主要农业国种子市场。他们凭借政策便利和雄厚的经济实力,在用种国进行本土化制种,以极低的价格冲击国际水稻种子市场。比如拜耳公司在印度、孟加拉、菲律宾等国的杂交水稻种子市场已占据重要地位。受其冲击,中国在国际杂交水稻种子市场的占有率亦呈下降趋势。(2)国内同行的过度竞争。长期以来,我国大部分出口种子企业以价格为主要竞争手段,特别是在国内种子市场萎靡时,企业竞相采取低价倾销、甚至利用套牌侵权方式来开发国际市场,导致出口企业相互挤占或压缩对方的出口空间,在国际市场形成恶性竞争,既降低了种子出口效益,又阻碍了种子出口的增长。

2.3 财务风险种业国际化发展面临的财务风险主要表现在3个方面:(1)汇率风险。汇率风险是指企业在持有或运用外汇开展的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。种子出口多以美元结算,人民币升值,收汇时实际折算的人民币总额就会减少,这意味着企业的利润空间被直接削减。(2)应收款风险。2008年国际金融危机之后,为了拓展市场,部分种子企业开始采用赊销满足客户资金不足的需求,从销售到收款的时间间隔长达数月甚至1年,收款风险大增。即使是客户信誉良好,不存在坏账损失,但长期的资金占用也增加了资金成本,给企业现金流造成不利影响。(3)税务风险。由于各国税制不同,企业国际化发展面临着不可忽视的税收风险。例如在纳税申报时间方面,中国境内企业申报截止时间是每年12月底,而巴基斯坦、缅甸等国是每年6月底,欧美国家则普遍为每年3月底。种子生产销售的季节性非常强,而不同国家的季节周期不同,企业若不能准确把握经营与纳税申报节奏,可能会因申报遗漏而导致不必要的损失。

2.4 经营管理风险种业国际化发展对企业跨国经营管理水平有着更高的要求,由此也引发了相应的跨国经营管理风险,主要表现为3个方面:(1)决策风险。跨国经营管理既要克服地域和时差的障碍,也要掌握好如何授权以及授权的范围。要提高管理效率就要给驻外机构充分授权,否则事事请示汇报,必然影响工作效率。但如果授权过度,风险就会大增。比如,对于核心业务必须要有绝对的控制权,否则可能造成不可逆转的决策风险。(2)技术配套服务风险。农业生产讲究良种良法配套,品种要在当地获得优异的产量表现,除了水肥管理等配套措施必不可少外,还需要结合当地条件进行适当调整。如果综合配套技术服务措施不到位,品种的种植表现甚至会不如当地普通品种。(3)人力资源风险。中国企业普遍对目标国市场情况、产业政策以及农业相关法律法规了解不够,缺乏精通当地语言、有跨国经营管理经验的管理人才,导致市场开拓、运营管理等方面应对不力,束缚了中国种业国际化布局与战略推进。

2.5 知识产权风险一方面,由于种子的推广应用主要在大田完成,技术控制力差,种业国际化必然会增加育种信息、育种技术等核心技术秘密泄露的可能性。一旦知识产权保护不力,种子企业的创新成果很容易就通过“技术溢出效应”被竞争对手所获取,那么企业不仅很难再独享知识产权赋予的独特竞争优势,而且已有的国际市场份额也可能受到威胁、甚至丧失。另一方面,中国种业国际化发展往往缺乏知识产权的长远布局,更没有注意保持对技术梯度的适度控制。一旦用种国掌握了制种技术,本地化生产量能够满足市场需求,就意味着中国企业逐步退出该国种子市场。

2.6 自然风险种子生产和种植应用都是在开放的自然环境中完成的,受外界自然条件等不确定因素影响,企业难以有预见性地应对自然风险。作为生命体,不同作物、相同作物的不同品种,具有不同的生物学特性,对异常气候有不同的适应性。气候变化对于常规农作物只有种植应用风险,对于杂交农作物既有种植应用风险,还有种子生产质量风险。温度、光照等条件变化,会导致杂交制种的不育系发生育性转化,造成种子的纯度下降。纯度风险对种子企业威胁最大。因为种子一旦播入农田,它的价值与用种成本相比,就会成十倍、百倍、甚至千倍放大,因纯度问题造成的质量赔偿很容易导致公司衰败甚至破产。

3 种业国际化发展中的风险管控

种业国际化发展中的风险管理是一个系统工程,可以从政府、行业、企业3个层面,分别制订风险管控措施,同步推进。

3.1 政府层面首先,政府可利用外交以及双边、多边平台,准确研判国际区域合作新动向、新变化、新趋势,为种业国际化发展提供及时有效的政策指导。其次,积极推动与合作国家签署或修订投资保护、检验检疫、海关合作、双边税收等政府间协定,为种业国际化发展创造宽松发展的环境。再次,健全国家信用保险体系,完善种业国际化财政金融支持体系,落实信贷、税收、保险等多方面的配套措施,为企业国际化发展提供必要的政策支持。

3.2 行业层面行业协会在种业国际化风险防范中可以发挥独特的作用。其一,建立风险评估和预警服务机制。由行业协会牵头,组建跨部门、多学科的风险评估科研团队,就种业国际化发展涉及到的重要方面,进行集中攻关研究,定期发布种业国际化风险信息,为种子企业提供国际化风险评估与风险预警服务。其二,建立海外投资企业联盟。引导企业建立海外投资联盟,组织海外投资企业定期交流,避免盲目投资、恶性竞争,协调关系、维护利益;同时以适当的方式促进种子企业之间在技术、人员、种质资源等方面的交流与合作,实现资源共享,优势互补,提升种业整体国际竞争力,可以大幅降低种子企业海外经营风险。其三,提供咨询和培训服务。行业协会与中介机构、高校所合作,建立咨询和培训服务平台,为企业提供法律、税收、风险管理、国际化经营等方面的咨询和培训,提高企业风险预防与应对能力。

3.3 企业层面首先,企业要持续加强自身能力建设。企业国际化成功与否归根结底还要靠自身实力。企业既要建立一套适合国际化发展的运营体系,包括人才培养、技术开发、财务管理等,满足对外投资目标对企业内在的要求,也要提高风险防控能力,包括增强海外投资的风险意识、重视海外投资的可行性研究、有效利用法律手段维护自身利益等。其次,适时实施本土化战略[3]。本土化的实质在于投资者将生产、营销、管理、人事等全方位融入东道国经济中,其最大益处在于促使企业迅速适应当地环境以获得更大发展空间,并有效规避风险。企业在熟悉当地经济、社会与法律环境后,要逐步淡化企业的中国特色,在投资决策、人才聘用、企业文化、产品营销等方面全面推行本土化策略。再次,加强海外种业知识产权保护和运营。强化对种质资源、品种及育种核心技术知识产权的管控,及时申请专利和植物品种权保护,降低和规避知识产权风险。同时,企业还应密切关注全球种业的研发动向,把握申请先机,在维护和巩固自身知识产权优势的同时,有效遏制竞争对手的技术发展。

[1] 陈燕娟,袁国保,邓岩.中国杂交水稻种子“走出去”的机遇、问题与对策研究 [J].农业经济问题,2011,32(6):21-25

[2] 贺利云.中国种子企业走出去现状、问题及建议[J].中国种业,2016(4):1-3

[3] 陈伟,熊启泉.中国农业“走出去”面临的国家风险及其防范[J].农村经济,2010(12):13-16