宜昌万福垴遗址发掘引发的思考

2018-03-06李伯谦

□李伯谦

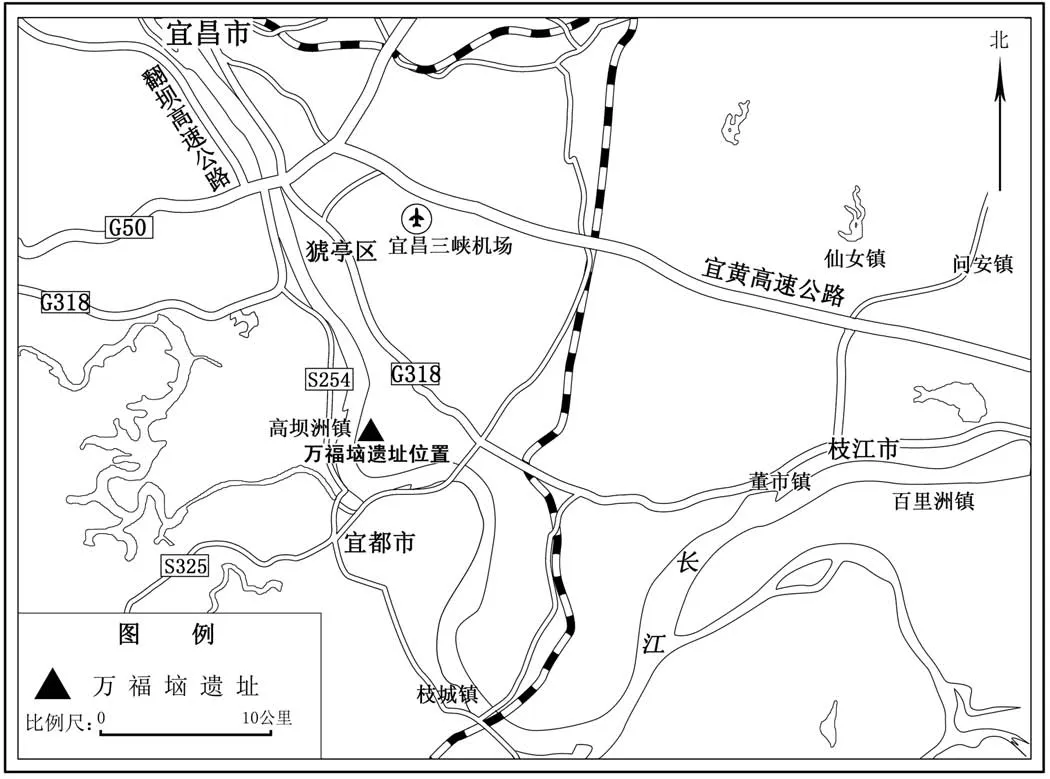

宜昌万福垴遗址位于湖北省宜昌市白洋工业园区内沙湾路万福垴村六组,长江左岸的一级台地上,“南与宜都市隔江相望,西与猇亭接壤,西北距宜昌市区约35公里,东距白洋镇约6公里”(图一)。万福垴遗址在2012年因施工出土一批铜器而被发现[1],经过2013年的调查和2015年的发掘,现知遗址除万福垴外,尚有桂溪湖、中沙湾、杨家嘴等处,面积较大,堆积厚,内涵丰富,是一个难得的早期楚文化遗址。因裴骃《集解》在司马迁《史记·楚世家》叙述楚之世系云楚祖熊绎“当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳”下引东晋徐广之说 (丹阳)“在南郡枝江县”,而备受学界重视。虽然在“丹阳为今之何地”的讨论中,“丹淅之会说”越来越占优势,“秭归说”不再有人问津,“枝江说”者也渐渐销声匿迹,但该遗址的发现却又使“枝江说”重新燃起希望,楚文化考古与楚史研究者刘彬徽先生新发表的《楚季编钟及其他新见楚铭铜器研究》一文,即是其代表[2]。那么,万福垴遗址是否真的就是“楚都丹阳说”的考古学证据呢?如果它不是楚都丹阳,那它又是楚国的什么地方?同楚文化是什么关系呢?考古学是实证科学,最讲证据,要有材料。要回答这个问题,还得从解析万福垴遗址的考古发掘材料入手。

万福垴遗址2012年被发现,2013年开始调查[3],2015年进行第一次较大规模的发掘,其发掘简报已于2016年在《江汉考古》第4期上正式发表[4]。关于万福垴遗址的年代,涉及楚季编钟等甬钟和铜鼎自身的年代,也涉及遗址形成、废弃的年代。

图一 万福垴遗址位置图

在施工过程中,推土机推出的12件甬钟(图二),参与后来遗址发掘和整理的黄文新、赵芳超对其做过专门研究,他们合写的《湖北宜昌万福垴遗址出土甬钟年代及相关问题研究》一文[5],将12件甬钟分为A型细乳钉界格钟、B型圆圈点纹界格钟、C型宽阴线界格钟三种,认为“A型钟流行于西周中期早段,有可能早至西周早期晚段;B型钟年代较A型钟稍晚,其中卷云纹B型钟年代多在西周中期早段,个别晚至西周中期晚段,三角云纹B型钟为西周晚期早段;C型钟年代为西周中期晚段,楚季刻铭钟或早至西周中期早晚段之交”。(图三)

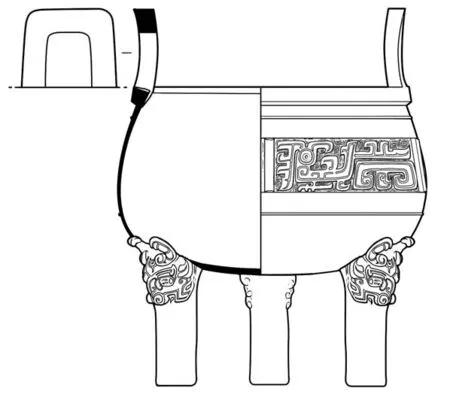

与甬钟同出的有铜鼎1件,大口,方唇,圆腹下垂,圜底柱足,腹部有两道凸弦纹,弦纹之间饰三组头部相向回首凤纹,三足上部饰以牛头纹,口径28.7厘米、腹径32厘米、通高39厘米。《湖北宜昌万福垴发掘简报》(以下简称《发掘简报》)作者认为其“与长安普渡村西周墓003号鼎形态较为接近,年代应为西周中期”。(图四)

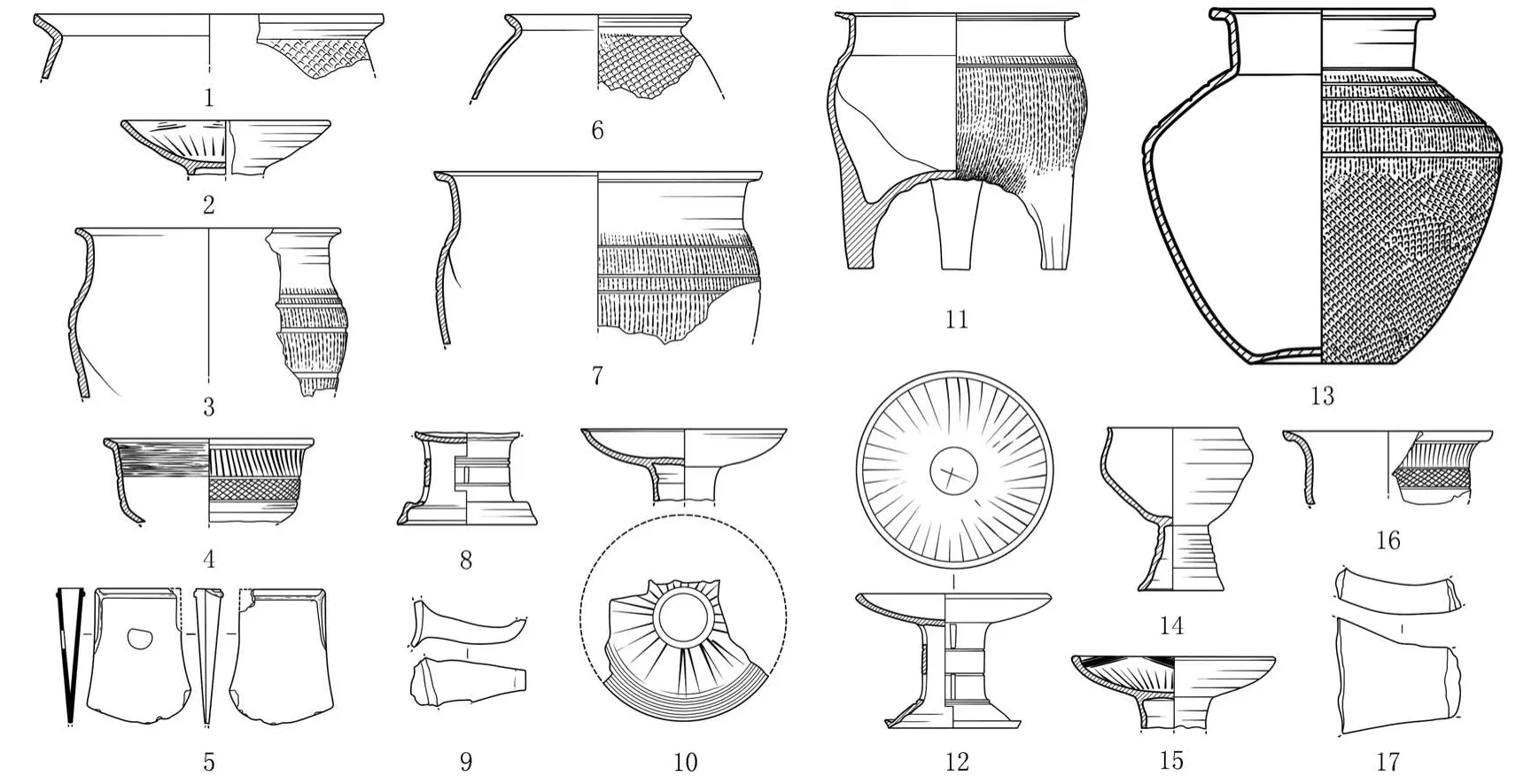

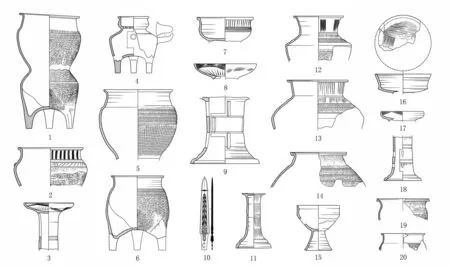

笔者基本同意《发掘简报》和黄文新、赵芳超的论文中对万福垴铜甬钟和铜鼎年代的推断。我们在山西北赵晋侯墓地晋穆侯墓中发掘出一套楚公逆编钟(图五),清人孙诒让考证楚公逆即《史记·楚世家》中的熊咢,熊咢即位于周宣王二十九年(前799年),卒于宣王三十七年(前791年),与晋穆侯基本同时,均在西周宣王时期。从形制、花纹分析,铜甬钟和铜鼎较这批甬钟要晚。但铜甬钟和铜鼎的铸造年代并不等同于其埋藏年代,其埋藏年代还需根据其埋藏坑出土的最晚的陶片的年代来定。据《发掘简报》,2015年正式发掘时,已将被推土机破坏的埋藏铜甬钟和铜鼎的灰坑确定统一编号的“中部开方区TN03E20南部”。其层位已不清楚,但与其关系密切且最靠近的编号为H1的灰坑,开口于第②层下,打破生土层。H1东部被推土机施工破坏,残存坑口平面呈圆形,斜壁,平底。南北长156厘米,东西残宽110厘米,残深60厘米。坑内堆积分两层,出土较多碎陶片,可辨器型有鬲、豆、罐、钵、尊等(图六)。

图二 万福垴遗址出土的12件青铜甬钟

图三 “楚季宝钟”刻铭拓本

图四 与甬钟同出的青铜鼎

图五 晋穆侯墓出土的楚公逆编钟

除被推土机破坏的H1、H4两个灰坑,此次发掘还清理出灰坑20多个、灰沟2条、陶窑2座及少量洞坑遗迹。探方分布于西、中、东三处,中部探方地层可分5层,第①、②层为扰乱层,第③~⑤层为周代文化层。三处探方第①~④层一一对应。西部探方第④层下有灰坑H7、H8,中部探方第②层下有灰坑H17、G2,第③层下有灰坑 H16,第④层下有Y1。在发现的灰坑等遗迹间,有的有叠压、打破关系:H4开口于第④层下,打破H12;H17打破 G2;Y1开口于第④层下,打破第⑤层,被H24、H30打破。由此可整理出万福垴遗址的层位先后关系:中部探方第⑤层最早,与之基本相当的有探方于第④层下之 H4、H7、H8、Y1、H4 打破之H12,稍晚者为探方第④层,其后依次是于第③层下H16,第③层,最晚的是于第②层下之G2及打破G2的H17。从各单位出土器物特征看,可合并为以下三组:

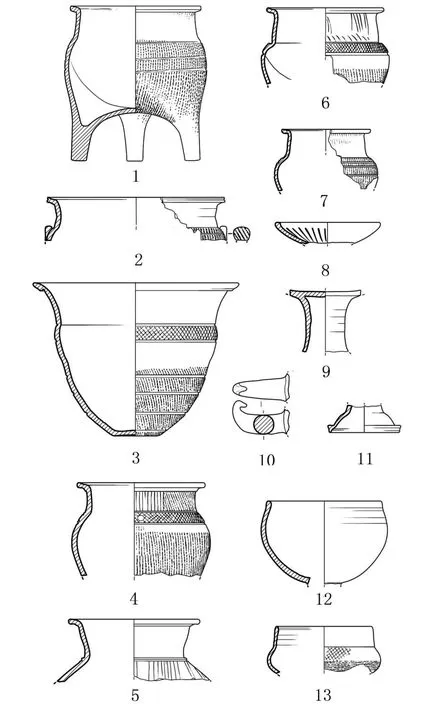

第一组:TN05E20第⑤层,仅见于所开西、中、东部探方之中部探方,西、东部只有第①~④层,不见中部探方之第⑤层。第⑤层被第④层叠压,打破生土。所出遗物仅有陶器,可见鬲、豆、罐、鼎等。鬲,细砂红褐陶,卷沿,外方唇,颈肩分界不明显,绳纹较细,弧裆,柱足,平根。豆,盘略深,柄较粗。罐,细颈,口外侈,方唇,折肩。(图七)

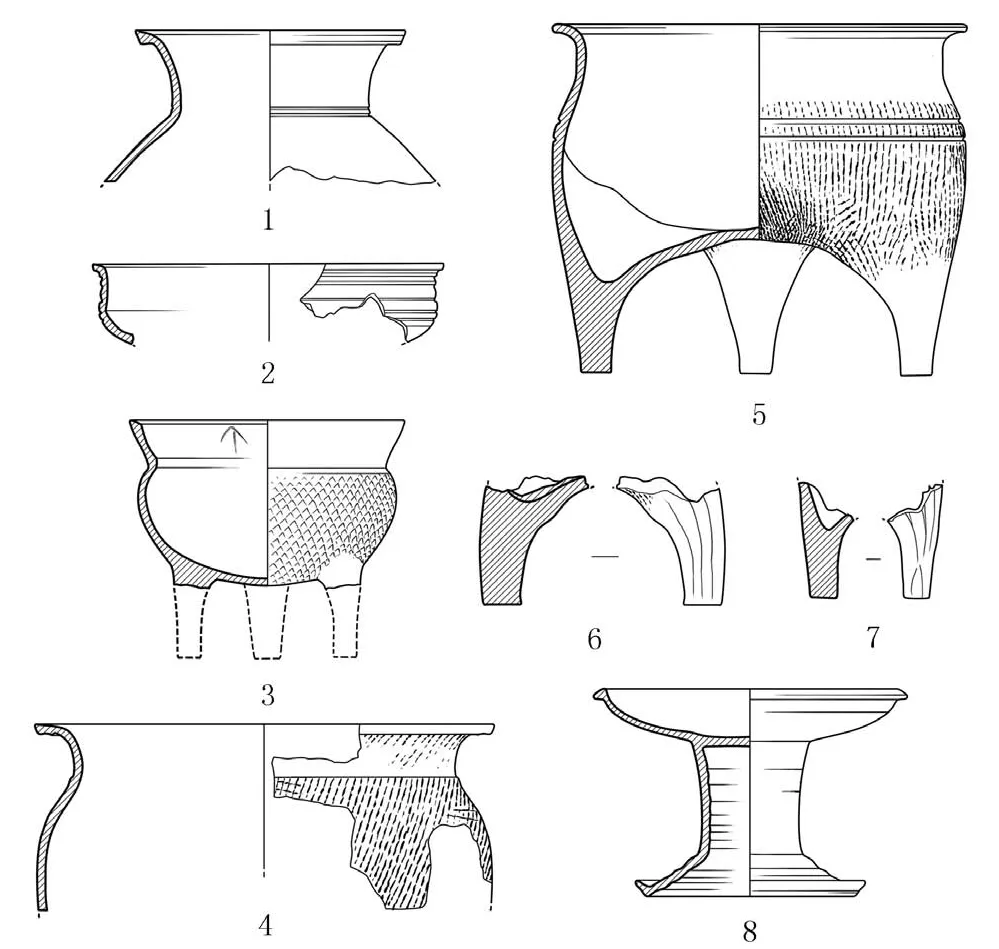

第二组:Y1,开口于第④层下,打破第⑤层,被H24、H30打破。窑内堆积分③层,以出土陶器为大宗,可见陶器有鬲、甗、豆、簋、罐、釜等。鬲,夹砂红褐陶,弦断绳纹,瘪裆,有明显颈部,折平沿,方唇,柱足较高,多有削痕。豆,盘变浅,内壁多见暗划纹,柄略瘦。侈口簋,腹深,外壁中部多见网格纹,敛口簋,深腹,喇叭形圈足。罐,有颈,折平沿,方唇,折鼓肩,弦断绳纹。第①层出土一梯形铜斧,刃略呈弧形,近上部一侧有一方形孔。出有角状陶把手。(图八)

图六 TN03E20 H1出土器物

图七 TN05E20第⑤层出土器物

图八 Y1出土器物

第三组:G2,开口于第②层下,被H17打破。沟内堆积分3层,出土陶器丰富,有鬲、甗、釜、豆、罐、盉、簋等。 鬲,基本与第二组同,唯口部略变小,肩部略凸出,柱足略向外斜,瘪裆,弦断绳纹。豆,浅盘,细高柄,柄上多见两道横凹弦纹。罐,侈口细颈,颈肩部多见竖划纹。盉,上碗下鬲,带角状把,形制类似湖北和安徽出土者。第②层出土一把青铜有脊柳叶形剑,剑身中部两侧饰左右对称六组菱形几何纹,尾部雕一张口龙头,口衔一剑形图案,茎部为梯形,上有两个凿出的圆形穿孔,应是用来固定护柄的木片。(图九)

以上三组因有地层叠压关系,又可从其出土陶器的形制、纹饰的差异上看出其演化规律,因此也即是三期。这与《发掘简报》将其分为三期的结论一致,只是在对其绝对年代估计上略有差异。第一组绝对年代,笔者认为可早到西周中期偏晚,第⑤层出土的鬲卷沿,没有明显的折肩或鼓肩,绳纹较细,豆盘略深,柄较粗,罐有折肩,和中原地区西周中期墓葬中常见者有些近似。2012年笔者和高崇文、刘彬徽等人到出土铜器现场考察时,特别是后来看过2015年发掘的陶器标本后,均有这种感觉。第三组约在两周之际,和1990年武汉大学与宜城市博物馆发掘的宜城郭家岗遗址[6]第一期相衔接。郭家岗遗址,发掘报告结语认为“从时间上看,遗址年代跨越了从西周晚期到战国时期”。而万福垴遗址介于第一期和第三期之间的第二期,其时间自然不会超出西周晚期的范围。从万福垴遗址和郭家岗遗址出土的陶器相比较是如此,从万福垴遗址第二组出土的铜斧、第三组出土的柳叶形铜剑以及陶簋、陶盉等与其他地方出土的同类器相比,也具有西周时期的特点。因此,我们对万福垴遗址三期年代的估定应基本符合实际。

至于铜甬钟、铜鼎的年代和主要依据陶器形制、纹饰推定的遗址的年代之间,是否有较大差别,笔者认为应该具体分析。黄文新、赵芳超关于A型钟可早到西周中期早段甚至早期晚段的意见基本可信,但三角云纹B型钟的确较晚,可晚到西周晚期早段也是事实。至于“楚季宝钟”铭刻,从字体风格上看,笔者自己倾向于西周晚期。如果这个判断不太离谱,那么窖藏甬钟和鼎、包括“楚季宝钟”刻铭的时代,就和遗址的时代有了交集,这批铜器应该是在该遗址的某一时段埋下的。我们2017年去参观标本时,在后来发掘的一个灰坑中还发现一个碎铜片,从形制看应是鼎的口沿的一部分,纹饰与窖藏铜鼎一样,亦可证明其时代相近。同时还需提及,在后来挖的一处编号为G7的灰沟中,还发现几件可早到西周早期的觚形尊和豆的陶片,它们虽和时代较晚的陶片同出,但亦可说明,该遗址不排除有早到西周早期至少是早期偏晚时的可能。

图九 G2出土器物

万福垴遗址是典型的楚文化遗存,学术界没有争议,如果我们对其年代的推定可信,那就可说明,当是西周早期偏晚阶段,楚文化向南已经推进到了长江沿岸。

万福垴遗址除发现有青铜器窖藏,出土有青铜兵器、工具及大量生活堆积、陶片、石器外,还发现有祭祀遗迹、两座陶窑、若干座墓葬。其等级虽比不上同时期的大国封国都城,但也绝不会是普通的聚落,由其规模和内涵窥之,亦应是与封国都城相差不太大的重要聚落遗址。

那么它有可能是楚国什么时期、什么人物的所在呢?这就需要从楚国的发展过程,至少从公元前704年楚熊通自立为武王、前689年文王迁都于郢以前来考察了,因为可能是甬钟中时代较晚的“楚季宝钟”,明言是“厥孙乃献于公”,初步判断是在熊通自称为武王以前的事。

司马迁《史记·楚世家》中记载:“当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳。楚子熊绎与鲁公伯禽、卫康叔子牟、晋侯燮、齐大公子吕伋俱事成王(或曰康王)。”此时其爵称为“子”,有周原出土“楚子来告”甲骨为证,[7]当属不虚。至于“丹阳”,前述刘彬徽文已提及,自清代人宋翔凤提出“丹淅之会说”以来,附和的学者越来越多,考古工作者在陕西商南过凤楼[8]和湖北郧县辽瓦店子[9]遗址的发掘中也认为其可能与居“丹阳”时有关系。此时,即成、康时期,西周中央王朝与楚的关系看不出有何龃龉之处。

需要注意的是,《竹书纪年》载有西周昭王于十六年(前980年)、十九年(前977年)曾两伐荆楚,最后殒于汉水之事,2000年山西曲沃北赵晋侯墓地M114出土的甗铭文记载晋侯燮父曾参与此役,发掘者之一孙庆伟撰有专文予以讨论[10]。宋代在今湖北安陆出土的“安州六器”之中甗[11]、静方鼎[12]等铭文明言,伐楚是经曾、鄂地盘由东向西进攻涉汉的。高崇文[13]最近在有关伐楚路线的论文中做过详细讨论,由此证明楚祖熊绎始封即使是在丹淅之会,这时已搬离该地而至今湖北随州曾、鄂故地之西汉水西岸了。从文献上虽然看不出西周武、成时期中央王朝与楚有何不和谐,但昭王伐楚肯定事出有因。根据文献上从不见楚国称“公”的记载,而考古发掘却发现楚国青铜器有“楚公逆”编钟、“楚公家”编钟这一情况,笔者猜度周、楚反目,可能与楚人势力陡增、不听中央号令且自封楚公有关。如果成、康时期楚都确在丹淅之会的“丹阳”,那么至昭王或昭王以后新迁的都城会在何地呢?从时间上讲,万福垴遗址不无可能。

《史记·楚世家》中记载,熊绎四传至熊渠,“熊渠生子三人。当周夷王之时,王室乱,诸侯或不朝,相伐。熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、扬越,至于鄂。……乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时,暴虐,熊渠畏其伐楚,亦去其王”。后长子康、中子红、少子执疵相继代立。执疵立曰熊延,熊延生熊勇,“熊勇六年,而周人作乱,攻厉王,厉王出奔彘。熊勇十年,卒,弟熊严为后。熊严十年,卒。有子四人,长子伯霜,中子仲雪,次子叔堪,少子季徇。熊严卒,长子伯霜代立,是为熊霜。熊霜元年,周宣王初立。熊霜六年,卒,三弟争立。仲雪死,叔堪亡,避难于濮,而少弟季徇立,是为熊徇”。从年代、身份上看,执疵或熊徇可能是刻铭宝钟的主人“楚季”。此钟和与其同出的另11件钟乃“楚季”献于其祖庙堂上的祭器。刘彬徽先生怀疑万福垴为“丹阳”虽有些不妥,但认为是楚国都城,还是有这种可能性的。

附记:本文插图由湖北省文物考古研究所黄文新、陈丽新两位先生提供,于此深表谢忱!

[1]宜昌博物馆.宜昌万福垴编钟出土及遗址初步勘探[N].中国文物报,2012-9-28(8).

[2]刘彬徽.楚季编钟及其他新见楚铭铜器研究[J].湖南省博物馆馆刊,2013:196-216.

[3]湖北省文物考古研究所.湖北宜昌万福垴遗址调查勘探报告[J].江汉考古,2015(5):3-14.

[4]湖北省文物考古研究所,武汉大学历史学院考古系,宜昌博物馆.湖北宜昌万福垴遗址发掘简报[J].江汉考古,2016(4):11-35.

[5]黄文新,赵芳超.湖北宜昌万福垴遗址出土甬钟年代及相关问题研究[J].江汉考古,2016(4):64-70.

[6]武汉大学历史系考古教研室,湖北省宜城市博物馆.湖北宜城郭家岗遗址发掘[J].考古学报,1997(4):515-551.

[7]曹玮.周原甲骨文[M].北京:世界图书出版公司北京分公司,2002:63.

[8]张天恩.丹江上游西周遗存与早期楚文化关系试析:周秦文化研究论集[C].北京:科学出版社,2009:166-175.

[9]武汉大学考古与博物馆学系,湖北省文物局南水北调办公室.湖北郧县辽瓦店子遗址东周遗存的发掘[J].考古, 2008(4):14-27;何晓琳,高崇文.试论“过凤楼类型”考古学文化[J].江汉考古,2011(1):76-80.

[11]郭沫若.两周金文辞大系图录考释:中甗[M].上海:上海书店出版社,1999;唐兰.论周昭王时代的青铜器铭刻[C]//唐兰全集:论文集下篇.上海:上海古籍出版,2015.

[12]徐天进.日本出光美术馆收藏的静方鼎[J].文物,1998(5):85-87.

[13]高崇文.从曾、鄂考古新发现谈周昭王伐楚路线[J].江汉考古, 2017(4):54-57.