中国故事的新美学经验

2018-03-05耿凤

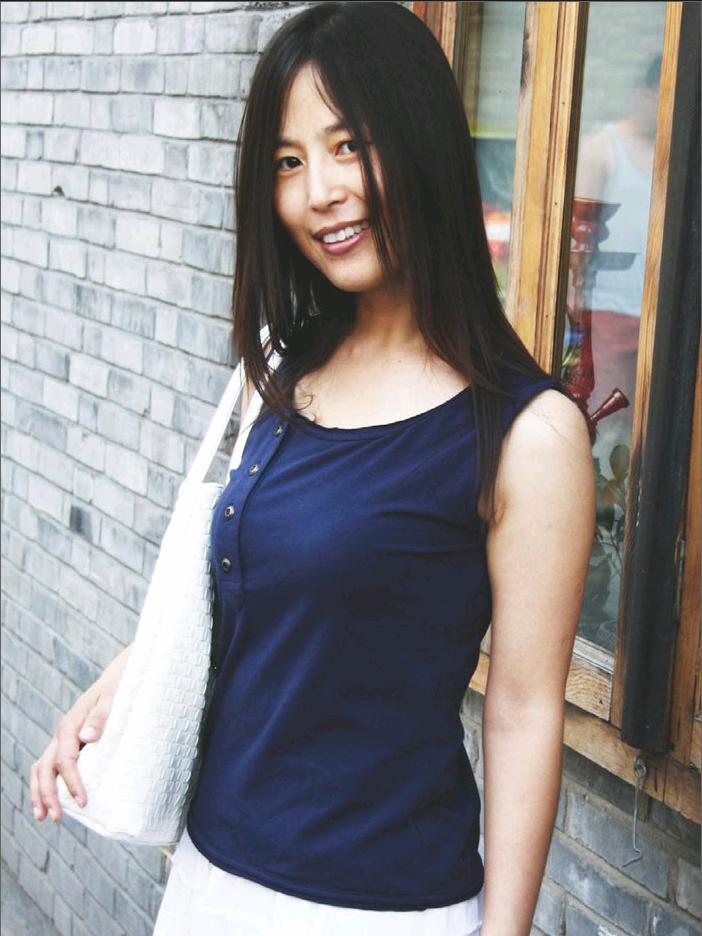

付秀莹,河北无极人,现任《长篇小说选刊》执行主编。著有长篇小说《陌上》,中短篇小说集《爱情到处流传》《朱颜记》《花好月圆》《锦绣》《无衣令》等。曾获首届茅台杯小说选刊奖,第九届十月文学奖,第五届中国作家鄂尔多斯文学奖,第三届蒲松龄短篇小说奖,首届茅盾文学新人奖等。部分作品译为英、日、法等国文字。

青年评论家项静说过一段话:“在中国文学世界,村庄一直是具有寓言倾向和隐喻意义的原型意象。对寓言性和隐喻性的长期追逐,使得一些乡土文学反而呈现不出真实的农村和农民生活,成了没有乡村主题的乡土写作。”清晨伴着公鸡打鸣睁开惺忪的双眼,傍晚随着阵阵炊烟落下一天的帷幕,邻里和睦,亲戚团结,哪怕有了是非,左不过是“谁家的鸡不出息,把蛋生在人家的窝里”,再或者“谁家的猪跑出来,拱了人家的菜地”。这样温馨和谐的乡村景象,大概就是项静所说的“原型意象”了吧,而付秀莹的长篇小说《陌上》却活生生地把人们从意象中拉回了现实。

妯娌的不睦,婆媳的嫌隙,乡邻的人前人后,甚至生活的苟且,种种家长里短、鸡零狗碎,像剥洋葱一般,被付秀莹一层一层、不紧不慢地撩拨开来。跟着付秀莹舒缓的步调,我们走家串户,欣赏他们的日常,这故事虽琐碎,却引起了很多人的共鸣。付秀莹用3年的时间描绘了一个怎样的芳村?芳村的风风雨雨怎样折射出整个社会的内心世界?她对乡土文学又有怎样的理解和期待?且听付秀莹娓娓道来。

走进芳村,触摸中国乡村内部真实的体温和皱褶

耿凤:《陌上》不同于传统意义上的长篇小说结构,而是运用可独立成章的二十五个短篇。它没有具体的人物作主人公,但又似乎能找到一个贯穿始终的主人公——芳村。这种新颖的叙事结构,请您谈谈创作时是怎么考虑的?

付秀莹:《陌上》是我的第一部长篇小说作品,采用的是散点透视的笔法,几乎是在一个村庄里挨家挨户、一个人一个人地去写。你说得很对,《陌上》最大的主人公就是这个村庄,芳村。这样一种结构,有的评论家称之为“艺术的冒险,是了不起的大胆”。我倒是觉得,文无定法,谁规定长篇小说一定是这样的,而不是那样的呢。评判一部小说的高下,是看小说是否能够击中人心,是否具有足够的力量,包括艺术的、思想的、审美的等等。通过《陌上》,我尝试勾画出一个村庄的精神地形图,我想带着我的读者走家串户,去打量每一户人家、每一个人的日常生活。我想真正地走进芳村,触摸中国乡村内部真实的肌理、体温和皱褶。

耿凤:书中运用了大量的风景描写,每次的风景描写都映衬着人物的心理和处境;还有一些象声词的运用,看似独创又不失生动。这些细腻之处,是为小说而作还是作为女性作家的内心使然?

付秀莹:关于《陌上》的风景描写,我并不是有意为之,而是自然而然,正所谓情景交融,一切景语皆情语,风景与人物内心情感的映射,二者是浑然一体、不可分割的。草木庄稼、泥土炊烟、鸡鸣狗吠,几乎构成了芳村人的日常生活,和这个村庄是有机的整体。

关于象声词的运用,我承认有一些不合常规的东西存在,但这正是汉语言的迷人之处,在不合常规中才能有陌生化的审美效果,才能产生强烈的艺术魅力。老实说,我们的语言太格式化、标准化了,缺乏原创性和生命力,我希望让语言从僵硬呆板中变得鲜活起来。

耿凤:所以您运用了很多当地方言,“过事儿”“冷布”“汉们家”,诸如此类。那您离开芳村也有很多年了,怎么对家乡的当下百态掌握得如此熟悉?

付秀莹:《陌上》的完成,不是我一个人在孤军奋战,我的亲人们,尤其是我的父亲,在无意中给我提供了大量的鲜活的素材。我几乎每天都要跟父亲通电话,聊聊芳村的家长里短。我虽然身在北京,可我的众多亲人们还在芳村生活,我清楚每一家的喜怒哀乐、婚丧嫁娶、是非恩怨。芳村的每一个眼神、每一个动作,我都能心领神会。芳村人情世故的每一个微妙的拐角和起伏,我都心中有数。我总有一个错觉,仿佛我并没有真正离开芳村,我一直生活在他们中间。

耿凤:您曾在采访中说,小说中的人物都是有原型的,那您是怎样处理现实与虚构之间的尴尬的?

付秀莹:《陌上》中的人物确是有原型的,但典型人物的塑造方法,正如鲁迅所说,“杂取种种人,合成一个”,意思是把几个人的特点集中到一个人身上,不是照搬原型。只有小说家自己最清楚,某个人物的原型是谁,杂取了哪些人的哪些特征。有时候回乡下,走在芳村的大街上,或许忽然就会同自己笔下的某个人物迎面相遇,那种心情,又隐秘又复杂,一言难以道尽。我曾经给《文艺报》写过一篇文章,叫做《芳村的现实与虚构》,那种暧昧不明的边界,大约小说家本人都觉得恍惚。

耿凤:有没有犹豫不决的时候?

付秀莹:当然,有时候也会有点小顾虑。比如说,《陌上》最初在《十月》杂志发表的时候,那个乡村医生的名字正好是芳村一个医生名字的谐音。因为太熟悉了,写到医生,我几乎本能地就写下了这个谐音。出书的时候,我又把这个名字改掉,心里才稍安。虽然艺术虚构之下的这一个,绝不是芳村现实中的那一个,但我无法去一一解释。今年第1期《当代》要选载《陌上》,用的是《十月》发表的版本,我便特意把那一章的名字改掉了。随后《当代》的编辑来电询问,说是这个人物的名字,前后有不一致的地方,该如何处理。我索性又恢复了那个谐音。这么做,不是因为做改动工作量太大,是因为,我忽然之间生出了勇气。我想,一个小说家,在处理现实与虚构之间关系的时候,还是应该更多地听从自己的内心,听从艺术的旨意,不能患得患失。

在向前翻滚的时代洪流中,写出新的中国故事

耿凤:小说最后一章的导语是:“是不是,回不去的,才叫做故乡。”芳村对您而言,意味着什么?

付秀莹:只有离开了才是故乡,回不去的才是故乡。我离开芳村二十多年了,但又仿佛一天都不曾离开过。可以说,芳村是我的灵魂安妥之地,它真真切切地存在着,那我就是一个有根的人。这种有根的感觉,令我内心安宁,不惊慌、不害怕。这么多年,走了那么遠的路,见了那么多的人,情感上牵扯最多的,还是芳村。正因为有芳村在,我在多年的漂泊中才没有迷失自己。endprint

当然了,现实中的芳村,我大约是永远也回不去了。正因为回不去,才更令人魂牵梦绕、满怀哀伤。这其中,有一个巨大的尴尬,也有一个精神的难题。但无论如何,芳村对于我,意义非凡。

耿凤:《陌上》的封面上,一个女子清丽温婉,立于一叶扁舟,看后第一感觉是您站在那里,这种间接的表达是否也是乡愁、是回归的意象?

付秀莹:封面是出版社请人设计的,最初我觉得有点太具象了,可能更抽象一些才好。但后来我对这封面设计越来越喜欢。那个女子的身影背后,或许也有你说的乡愁吧,渺远的不可捉摸的乡愁。

耿凤:芳村是华北平原上的一个普通农村,有评论家称《陌上》是“中国当下乡村世界的精神列传”,您怎样理解这种高度评价?

付秀莹:芳村虽是中国北方一个普通的村庄,但无论是北方还是南方,中国农村内部的精神秘密,大约是一样的。时代的洪流剧烈地向前推动,乡土中国在破与立之间交错转换,一些东西悄悄地消逝了,一些东西已经或者正在艰难地重新确立。现代化进程中,当代中国的精神嬗变和心灵迁徙,或许在乡村表现得更为集中更为典型。传统和现代之间的撕裂,以及重新弥合的能与不能,于乡土中国的追问和寻找似乎更为焦虑和急迫。我觉得,通过芳村的波光云影,能大致领略中国农村在时代风潮中的山河巨变。

耿凤:您觉得当下的乡土文学写作呈现一种怎样的状态?怎么看今后乡土文学的发展?

付秀莹:中国乡土文学有着悠久的历史和传统,在乡土文学这一领域,已经有很多卓有成就的作家作品。以2016年为例,就有很多重量级作家依然在乡土题材上用力,并且都有出色表现。我们《长篇小说选刊》主办的中国长篇小说年度金榜中,五部作品金榜题名,其中有四部是乡土题材。乡土文学依然有着强劲的生命力,现在是,将来也是。

今年1月份,中国人民大学联合文学课堂召开了《陌上》作品讨论会,题目叫做《乡土写作和中国故事》。我觉得,如何把乡土写作资源同社会转型期复杂的新的中国经验相结合,写出新的具有代表性的中国故事,是未来乡土写作应该认真思考的问题。

中国传统文化的根脉,更多地扎根在中国的村庄深处

耿凤:据我所知,您以前都是写中短篇小说,像《爱情到处流传》《朱颜记》《花好月圆》《锦绣》等等,怎么想到转战长篇的?

付秀莹:这些年写中短篇小说比较多,尤其是短篇。我对短篇情有独钟,不仅仅是因为艺术难度大、挑战性强,还因为短篇小说写作能磨练我的叙事能力。《陌上》是我的第一部长篇,倒不是想证明自己,而是自然而然的选择。

短篇小说虽然有迷人的魅力,然而限于篇幅,当我们复杂庞大的生命经验无法容纳其中的时候,就会选择长篇。长篇小说是最能体现一个时代文学成就,也最能展示一个民族历史文化风貌的文体,它对人类经验、生命情感巨大的吐纳能力,是其他文体所不及的。关于芳村,我曾写过不少中短篇,但当我真正想要写出乡土中国在时代洪流中复杂暧昧的精神奥秘的时候,必须是长篇,也只能是长篇。

耿凤:说到这儿,在曹文轩为《陌上》作的序中也说到,您的“几乎所有作品都是建立在芳村这块土地上的”,芳村的故事源泉对您来说是取之不尽的吗?

付秀莹:可以说是的。芳村是我的来处,是我的精神策源地。每一个有想法的作家都有自己创作的敏感地带,有自己独特的文学地理,像莫言的高密东北乡,像陈忠实的白鹿原,那芳村就是我的文学地理。每一次回到芳村,在乡间小路上、在田野里、在街上看乡邻们来来去去,我都会有抑制不住的创作冲动。

一代又一代人从“陌上”走过,历千载而不衰。不知道是不是因为出身乡村的缘故,我总觉得,中国传统文化的根脉,其实更多地扎根在中国的村庄深处。千百年来,乡村经历着常与变、荣与枯,生生不息。芳村自然也如此,它有着神秘的迷人的力量,暧昧难名,又无比强悍,时时吸引着我去一探究竟。

耿凤:接下来有什么打算,下一部作品还会书写芳村吗?

付秀莹:我手头正在写一部新长篇,有余情余力的话,也会写一些短篇小说。这部新长篇不是直接写芳村,但是,正如曹文轩老师所说,无论你写什么,即便是写城市,都会有一个芳村在你的故事之外的某个地方安靜地站立着,沉默不语,却又暗中相助。

编辑:赵云旺endprint