实体书店:罅隙中开出艳异之花

2018-03-05范昕

范昕

与其说实体书店正在经历倒闭潮,不如说正在经历大洗牌。时下,在世界的各个角落,一批实体书店在复苏,从“亚马逊时代”的网络阅读和虚拟书店罅隙中开出艳异的花。它们成为温暖的“第三空间”,以富于人情味的生活美学体验留住读者,点一束光,照亮一座城。

在“第三空间”,享受美与新知、灵感与惊喜

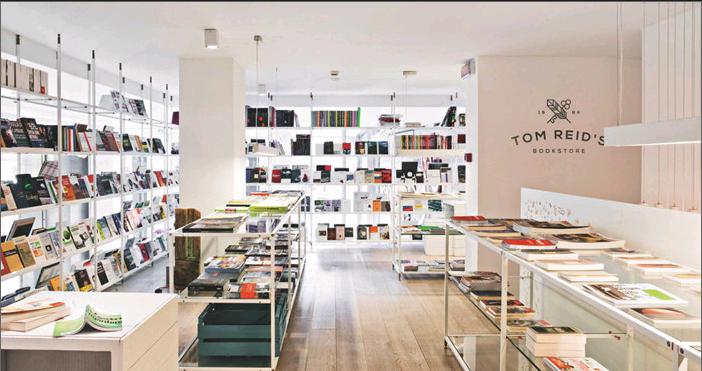

时下,全球的实体书店都在努力摆脱卖书的单一模式,凭借创新甚至是颠覆,营造出与衣食住行等生活美学相关的复合空间。

德国柏林的Pro QM书店吸引了全世界的年轻读者,其魅力不仅在于售卖的建筑、艺术、音乐及设计方面的书籍,更在于浓厚的文化创意氛围——多年来,它常年主持的沙龙、研讨会吸引了一批忠实的读者,更像一个聚集文化创意的社交中心。

书、活动、啤酒和家具,是日本东京一家名为B&B的书店的关键词。除了卖书,书店坚持每天举办与书相关的活动,每年数量在500次左右,有时甚至还会开设如“编辑斯巴达私塾”之类与书相关的课程。收银台一侧设有啤酒机,随时为顾客提供生啤。新鲜的不仅是生啤,也是边喝啤酒边看书的体验。店里的椅子和书架,同样是可以售卖的商品,并且是渗入生活情境的。

比利时布鲁塞尔的酷客美食书店,索性将书与美食混搭了起来,5间餐馆与9个售书区集于一体并交互呈现出奇特的空间。餐桌就置于图书区中央,顾客们在书本的环绕簇拥下惬意地用着餐,稍稍离席,就能从书架上取来一两本书随手翻翻。

越来越多的书店,成为了家与工作场所之外的“第三空间”。在这里,人们享受着美与新知、灵感与惊喜。

卖书之外,人与书店的信赖关系更值得耕耘

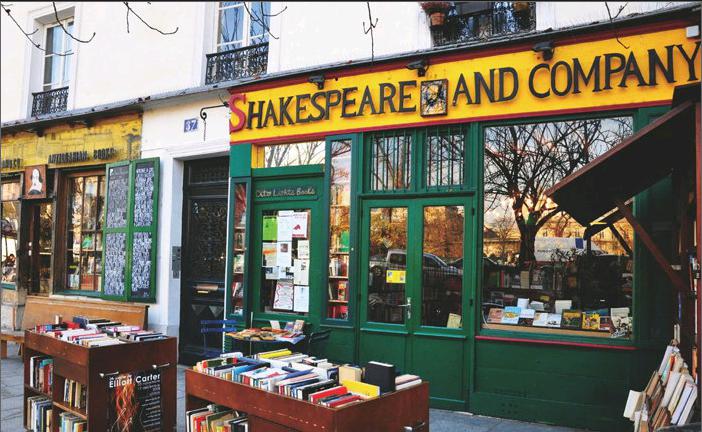

“在那条寒风凛冽的街道上,这可是个温暖舒适的去处。冬天生起一个大火炉,屋里摆着桌子、书架……”海明威在《流动的盛宴》一书中回忆的书店风景令人感怀。很长一段时间,他常常往莎士比亚书店跑,不光因为那里有书,还因为那里没钱也能赊到书——书店主人西尔维亚对人和蔼可亲,她说可以等有钱时再交保证金,想借几本书借几本,钱方便的时候再给。

线上购书固然给生活带来了更多的便利,然而,实体书店里人情的温度更是牵引人心的磁场。现在,不少书店欢迎客人在店内拍照,也不在乎客人拿笔抄录图书信息。店主更看重的,其实是卖书之外的一种信赖关系。

在英国有着百年历史的福伊尔书店,一些看似过时的传统却被特别予以保留,比如格外依赖店员。他们不仅熟悉出版业、对图书市场有专业判断力,同时也具备丰富的知识储备,简直堪称“活字典”,有的甚至掌握了15国语言。获取资讯从未如此便捷的互联网时代,店家对店员的严苛要求是多此一举吗?答案恰恰相反。踏入实体书店的人们,想要找寻的其实是人与人面对面的“第一类接触”,彼此谈论倾心的书籍,相互分享对于书中内容的体会,期待对图书有着独到见解的店员们为他们创造书与人的偶遇,这些可都不是冷冰冰的搜索引擎、电子设备所能替代的。

宝岛台湾作家钟芳玲在遍访全球书店和书人的《书店风景》一书中坦言,“逛书店最过瘾的事,莫过于碰到气味相投的店主或店员,与他们煮酒论剑一番,或是听他们口沫横飞地谈论自己喜欢的作品。若是在古书店就更不得了了,店主如果觉得来者是行家,有时会得意洋洋地把珍藏书搬出来炫耀,或是夸称他们曾经经手过的宝贝。书店的灵魂其实是这些活生生的人。”

英国水石书店:唤起因地制宜的阅读温度

六七年前,英国老牌连锁书店水石书店颤颤巍巍地行走在倒闭边缘,险些告别出版业。2011年5月,俄羅斯富商亚历山大·马穆特的一个决定赌对了,他以半艘游艇的价钱取得水石书店控制权,并力邀知名独立书店旦特书屋创始人詹姆斯·旦特出山,出任水石书店总经理。6年来,水石书店不仅以三百多家分店遍布英国各地,更在连续亏损数年之后逆势盈利。

那么多家水石书店,小的仅十多平米,大的数百平米,有的地处闹市的购物中心,有的偏安幽静的乡野村镇,为何非要千店一面、沦为机械化的复制品呢?换了主帅的水石书店,最大的革新之处恰恰在于对其连锁基因的弱化,每家门店均扎根社区,挖掘所处地域的气质,兼具独立趣味与个性之美。

如今的水石书店,反复明确的是这样一个目标:唤起读者阅读的温度,寻书的兴致。

把选书这件事统统交给连锁店的总部,过去水石书店真就是这么做的,甚至每当新书到店,图示会指明哪些书应该放在什么样的位置,店长用不着动脑筋,照做就是。如此“包办”,旦特认为简直是场灾难。他索性将权力下放至门店,鼓励他们独立选书、采购、陈列、推介,思考怎么样才能把这家店经营得更好——没有人比他们更熟悉当地社区的阅读群体与阅读风尚了。

店里辅以什么样的非书产品,也有很大的自由度,文具、美学产品、具有当地特色的手工艺产品,统统可以,唯独拒绝的是香氛、蜡烛、肥皂,因为它们的香味可能喧宾夺主,抢了书店应有的书卷气。

法国莎士比亚书店:为来来往往的“风滚草”搭起文学交流的帐篷

巴黎塞纳河畔的莎士比亚书店,实在是有些“不修边幅”:读者为了方便而垒起的书堆从狭窄的走廊一直堆到了天花板,粱柱上随处可见泛黄的旧照片、报纸以及书店活动宣传页,书架之间甚至穿插了几张床铺。几十年间,这里却早已成为地标式的所在,带有文学乌托邦的象征意味,记载着书与人之间的缘分。

为无处安身的爱书人免费提供住宿,是莎士比亚书店最为人津津乐道的传统。这些人被书店创始人乔治·惠特曼称为“风滚草”,一种没有根的植物,随风滚动,四处游走。年轻时的惠特曼喜欢旅行,也曾是这样一株“风滚草”。在路上,很多陌生人无私给予的热情款待给他留下了很深的印象。1951年在巴黎创办莎士比亚书店时,惠特曼最先想到的是,这里能不能成为来来往往读书人的交流沟通之地,让被文学之风吹到这里的“风滚草”有着落。

在这里借宿,读书人需要保证的仅仅是每天读完一本书,写下读书笔记。他们寻找安身之处,也寻觅自我,与同行交流写作经验,迈出文学创作的第一步。至今,莎士比亚书店接纳过不下3万“风滚草”,最多同时提供13张床位,有人最长在此栖身数月之久。每一位“风滚草”离开书店以前,都会留有一页纸,写下自己在书店落脚的点滴感触。这些手迹竟被书店完好地保存了下来,令不少时隔多年回到这里的“风滚草”蓦然瞥见百感交集。

如今的莎士比亚书店,同样无法回避互联网的冲击。他们开了在线商店,把书发往世界各地,想做的却终究不仅仅是卖书。在这里,读者可能买不到他们想要的某一本书,但可以感受到难能可贵的人情味。只要有需要,书店会为读者购买的书盖上钤有自己Logo的印章,喷上怡人的香水,手抄上美好的诗句,甚至将读者写好的一封信夹在书里,让它成为一份特别的礼物。

日本森冈书店:一周只卖一种书,编织不可思议的社交网络

寸土寸金的东京银座,只有十多平米的森冈书店2015年5月悄然开业,一周只卖一种书。在这里,读者没有挑选的余地,只有买或者不买。如今,这家小书店不仅在盈利,创出在业内可圈可点的销量,并且凭借特立独行一跃成为“网红”,吸引着世界各地的游客慕名而来。

一周只卖一种书,看似是在做减法,其实是在做乘法:根据每周精选的一本好书圈定一个相关主题,策划一系列与这本书有关的展览、活动、对话。创始人森冈督行希望“把平面状态的一本书,换成一种立体的存在,并把观众直接带到书中的世界”。

在银座开设森冈书店以前,森冈督行在东京另一处名为茅场町的地方,也曾拥有过一家森冈书店。这是一家二手书店,开了将近十年,店面也就五十来平米,藏书始终维持在两百册——这个量级恰好在店主一个人掌控的范围内。

如今森冈书店“一周只卖一种书”的概念,正是萌生于森冈书店茅场町店。这家书店的店面被一分为二,一半卖书,一半举办各类活动,书籍、绘画、音乐、陶艺常常在这里共生共栖。从那个时候开始,森冈督行就意识到,书店可以成为实体社交网络,它的魅力就在于与人的连接。这一功能甚至可以创收——森冈督行试着将部分区域租给创意人,探索起书店的多种经营模式。几次举办的新书活动中,森冈督行也留意到,总有不少读者为了一本书从很远的地方赶到自己的店里。他渐渐相信,一家书店哪怕只卖一本书,也是可以维持运转的。

编辑:耿凤endprint