到乡下过大年

2018-03-05安春华

安春华

今年的春节来得早,1月27日就是大年三十了。在眼下“忙年”的浓浓氛围中,您是否还没顾得上考虑,今年的春节怎么过,到哪儿玩?我们搜罗了一下各界人士的过年方式,发现除了传统的回家、包饺子、串亲戚、看电视或举家长途旅游之外,近些年,在城市居民中,还悄然兴起了一种下乡过年的新方式。他们不是回乡下的老家,也不是带着什么工作任务,他们就是去县城乡村寻找熱闹、寻找年味儿,寻找那在城市久已难觅的年的感觉。

“城三代”出城寻“年”

假如一家人久居城市、已是“城二代”或“城三代”,远离故土,在城里也没有多少亲戚可走,那么过年回了双方父母家之后,剩下的时间无非是与朋友聚会,或者琢磨到哪里去玩儿。家住石家庄长安区的金先生就是这种情况,去年春节,才大年初四,他已在家坐不住,约上朋友、带上孩子,去赶正定大庙会。“就在荣国府前边那条街上,记得东西、南北两条街都有,估算每条街都得有两公里长。”金先生惊讶于正定大庙会的规模,在市区虽然也有类似的庙会,却远不如这里人多热闹。好不容易找到位置、将车停好之后,金先生兴致勃勃地逛了起来。“吹糖人的,卖老豆腐的,做水爆肚的,做饸饹的,还有卖剪纸的,卖风筝的,套圈的,打靶的……各种吃的、玩的摊位都混在一起。孩子最感兴趣的是各种小玩意儿,我给孩子买了一顶状元帽,买了一把小木剑。”金先生领着孩子一路走、一路吃、一路玩,从上午10点多一直逛到下午4点。期间也看到了敲鼓的、踩高跷的,不过都是一晃而过。金先生倒不十分在意庙会上有多少节目,“来这儿就是图个热闹。”熙熙攘攘、风味浓郁的正定大庙会正好满足了他的需求。

有的人不满足于仅仅看热闹,还要看门道。2015年春节大年初五,石家庄新华区居民刘双石,跟着朋友到藁城区马庄村看战鼓,琢磨了一番战鼓的门道。他的朋友爱好摄影,他爱听大鼓,两人正好同行。那天在马庄的街道上,两支战鼓队“剑拔弩张”,暗暗较劲儿,以至于两个多小时里鼓声就没有停过。有时舞钹队员没有劲儿了,但鼓声却在催促他们:快点舞起来呀,不要输了!“按说,用直径一米五的大鼓,应该敲得慢点儿,因为大鼓声音发闷,传声慢。但是他们敲得特别快,特别激烈,跟我平时在市区听到的不一样。平时听的是喜庆、祥和的感觉,这儿的大鼓我听了直想找人过过招、比比武哩!”源出武林,斗劲十足——刘双石准确地捕捉到了藁城战鼓的特点,听得血脉贲张。大年初十,一年一度固定在正定金河家居广场举行的“鼓王争霸赛”准时启动,那天上午,刘双石又骑上自行车去看,继续过“鼓瘾”。现在,刘双石对本刊记者说起大鼓与战鼓的区别,说起常山战鼓与藁城战鼓的不同,可谓如数家珍、头头是道。

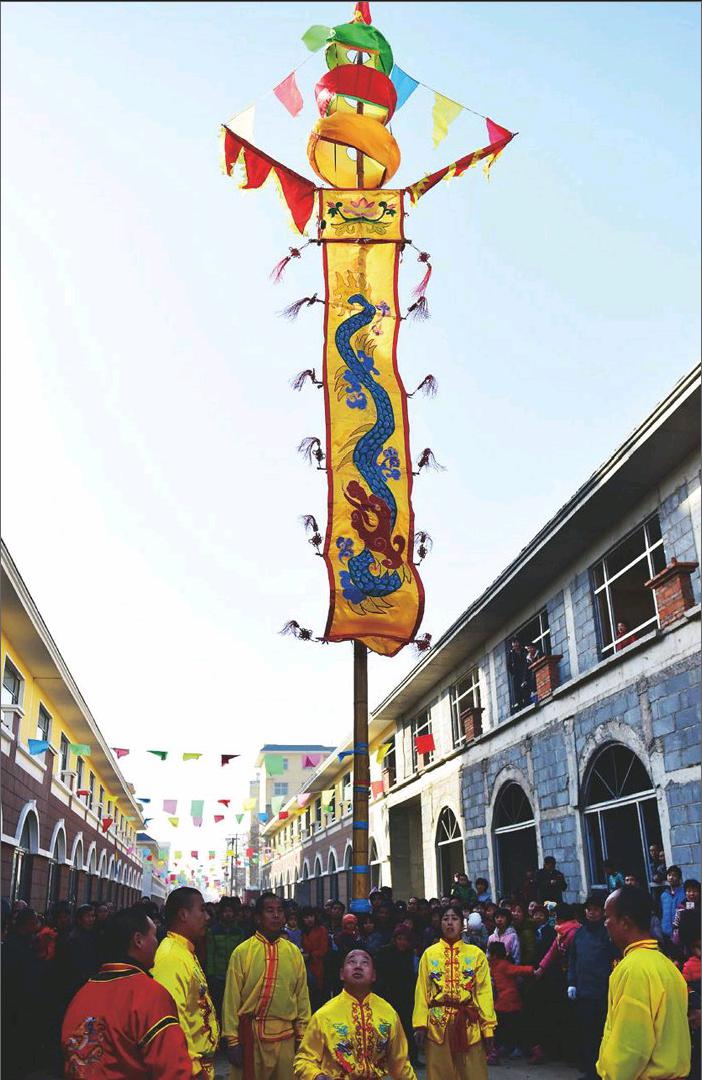

另一位新华区居民何信芳,爱好研究民俗,喜欢收藏老物件儿,石家庄市博物馆常设的“农耕民俗展”,展出的就是他的藏品。“只要有机会就愿意去村里走走,了解民俗风情,顺便收集些东西。”何信芳告诉本刊记者,去年正月十一,他带着小孙女,搭朋友便车,去正定县吴兴村赶庙会。“没想到,一个村里办的庙会这么热闹,有这么多节目。”何信芳记得,长长一条主街道,隔一段就有一支队伍在表演,人头攒动,热闹非凡。给他留下最深印象的,是在主街道尽头撂地表演的“高照”队。“正定高照,也叫顶幡儿,就是一个壮汉顶起一根好高的大竹竿,不但能顶起来,还能做各种动作,惊险刺激。”何信芳说,以前他在电视里也见过顶幡儿,但没有留下特殊印象。这次他亲眼看到,一根高达八九米、重达三十多斤、装饰得五彩斑斓的幡儿,小伙子们(甚至还有一位妇女)能将它稳稳地顶在头顶、脑门儿、肩膀、胳膊、背上、脚尖上而不倒,甚至可以用牙咬住,可以将它从脚尖上踢起来落到脑门儿上。“你想想,三十多斤砸在脑门儿上,不流血,说明他那块皮肉早就练出茧子了!而且这么高的幡儿,多难掌握平衡啊,我看他们一直仰头看着顶上,看着风向调整步伐,这可不是练三天两天的事儿。这些农村老百姓,在没有工资、没有报酬的情况下,传承这种高难度的民间绝活儿,真是让人佩服。”何信芳说,那天,他的孙女也特别兴奋,回去以后还写了一篇作文,受到老师的表扬。“带孩子到村里过年,收获太大了。”何信芳高兴地说。

元宵夜狂欢嘉年华

大约从正月初四、初五开始,各个县城村镇的娱乐活动渐次登场,到正月十四、十五、十六这三天,则形成一个高潮。

张家口市宣化区居民韩咏华,最近十几年来多次到蔚县过年。“我还记得第一次在蔚县过年,是上世纪末或本世纪初的一年,具体哪年记不清了。我们十几个朋友开着几辆车,正月十三晚上到达蔚县暖泉镇。”韩咏华记得,那时,蔚县的文化旅游刚刚起步,名声已经在外,但接待能力还不行,当地政府将办公室腾出来,作为临时“旅店”,“被子好脏,窗户透风,住宿条件特别差。”那时,打树花还是群众自发自觉的娱乐活动,不要门票,只是需要早点儿去,去晚了挤不进去。为了抢占“有利地形”,韩咏华和朋友们提前两个多小时就到了老城墙根下,在“嗖嗖”的寒风中等待节目开始。“当我看到那么灿烂、那么壮丽的打树花场面,之前的一切忍耐都值了。”韩咏华说。

从此,韩咏华爱上了蔚县这个地方,“去过一次,年年都想去。每次都有新的发现。”她亲眼见证了暖泉镇一步步建起树花广场,那观众席上的座椅都更新好几代了,打树花之前还增加了歌舞表演,大块的电子屏立在后边,画面美透了,“大有从‘下里巴人升级为‘阳春白雪的架势。”她见证了暖泉镇修起仿古一条街,街上出现诸多宾馆、旅店,元宵节那三天房价涨到一间七八百元,还一屋难求。她见证了这里的民俗表演节目越来越多,“元宵节期间,街上节目不断。我也去过附近县市,总的来说这一带都属于冀西北文化带,风俗大同小异。但其他县市相对单调些,也缺少能称得上品牌的节目,蔚县则不同,各种表演得有几十种之多,比较有代表性的是蔚县秧歌、拜灯山、道情……”韩咏华形容蔚县秧歌(即蔚州梆子)和口梆子并不一样,那是一种既软又高亢的腔调,其中韵味,语言难以形容。

石家庄居民邱小捷,也曾跑到蔚县去过年。且看她博文的记述:“2014年的春节在三亚度过。美丽的三亚气候宜人,阳光、沙滩、海浪、椰树……在那里,也放炮,也吃饺子,可就是找不到过年的感觉。想了半天,大概是因为过年必须是天寒地冻的,只有天寒地冻才有红红火火。所以,从三亚回来第二天,就赶赴张家口蔚县过元宵节,到暖泉镇去看打树花,体验一下在同一个春节里经历水火两重天的感觉。”endprint

邱小捷是摄影发烧友,但她不愿意为了拍片子盯着相机小屏幕,而错失观看大场面的机会,于是她把相机调到自动挡,举在手里盲拍——一边看着表演,一边随手按着快门,结果也意外收获了不少好照片。

据说,打树花是过去买不起烟花的铁匠们发明的过年方式。那么,买得起烟花的人们怎么过年呢?买烟花来放?也不全是。过去,很多村庄掌握着自制煙花的技术,与后来花炮厂批量生产的礼花弹不同,那些自制焰火,造型千变万化,而且常与人的表演相结合,是另一种别具风味的民俗艺术。据本刊记者所知,目前,石家庄一带有三个村子还传承着这项古老的技术。

朱涛,70后,赵县大吕村人,八九岁时随父母迁居县城,从小到大,只见过买来的焰火,没见过农民自制的焰火。2012年,他听说城东南的杨家庄村有古火会,就兴冲冲地和朋友们一起去了。“杨家庄不远,离县城也就十来里地。那天我知道人多,没等进村就把车停在道边,走着进村。结果看完焰火出来时,发现照样开不出来,大街小巷车全满了,出村整整用了一个多小时。”

朱涛说,杨家庄的古火会,在五道庙前的空地上举行,游人白天赶庙上香,晚上看焰火,周围房顶上都站满了人。小的烟花爆竹,村里是买现成的,而大型的焰火都是自制。“看那些现成的焰火吧,感觉缺少一种互动,人点着,看看就完了,总是那些花样,比较死板。而村里自己做的就不一样了,各种新奇造型,超出想象。”朱涛数了数,既有传统经典造型——葡萄架、大风车、仙鹤透蛋、关公开门、二龙戏珠、九连灯、摇钱树、猴捅马蜂窝等,也有紧追时代的新造型——火箭、神舟飞船、飞机、电视机,“村民手很巧,想做啥做啥。”

问朱涛最喜欢哪种造型,他竟然说了四五种,这简直是没有“最”喜欢,只有“更”喜欢了。他喜欢葡萄架,串串“葡萄”用彩纸包着,中间垂下一根捻儿,点着后葡萄发出蓝幽幽的光,想不明白这效果是怎么做出来的;他喜欢大风车,焰火燃烧生发的热气催动串串风车“唰唰”地转,声光效果齐备;他喜欢仙鹤透蛋,高高的竹竿顶端立着一只白羽红嘴的仙鹤,火星“呲呲”窜进它肚子,伴随着仙鹤“啾啾”的鸣叫声,肚子里竟“下”出几枚光闪闪的“蛋”来!他还喜欢古火会的压轴戏:生肖焰火,那年是龙年,龙肚子里塞满了爆竹,噼里啪啦一阵猛响之后,一团火焰腾空而起,将气氛推向高潮……

是啊,元宵节本来就应该是“火树银花不夜天”的世界。不能缺了焰火,更不能少了花灯。千百年来,元宵节看灯本是必不可少的娱乐,只是由于近些年城市人多拥挤,有安全隐患,城市居民才被迫远离了花灯。不过,这项传统年俗并未消失,在地势空旷的农村,安全不是问题,它照旧进行,并因为近些年传统文化的回归,而愈加迸发出旺盛的生命力。

李君放,自由摄影人,主业是经营茶店,副业是搞摄影。不过,他经常把主副业搞颠倒了,把店面交给伙计打理,自己开着车到处寻找摄影素材。去年春节,听说平山县田兴村有花灯会,他又一次出发了。“我老家是平山县寨北乡陈家院村的,那里过年时也有小庙会,也请戏,但是没有花灯。”在平山、井陉等西部山区,素有“神过十五、人过十六”之说,正月十六才是狂欢最高潮,田兴村花灯会也是在十六。李君放回忆,那天下午五点多,吃过晚饭的田兴村民扛着各式花灯,结集出发,红黄粉绿耀人眼目。什么扇形灯、猴灯、金瓜灯、斧钺灯、朝天灯、鼓灯……孩子们做的灯无拘无束,海绵宝宝也做成灯。这个村的人们相信,元宵节提灯上山(当地土话叫“上岭”,即爬上位于村南的“前岭”),能够为新的一年带来好运气,能够为庄稼带来好收成。“那天晚上,队伍浩浩荡荡,灯笼里一律插的是蜡,他们说灯泡没有蜡的效果。”李君放回忆,烛火忽明忽暗,造成一种恍恍惚惚的效果:暗蓝的天幕下,远处山色如黛,近处烟树迷蒙,夜空中时而炸开一朵银花,坡岭下朵朵温暖的橙黄色光团簇拥成一条流动的长河。灯河蜿蜒向上流去,迤逦一线,盏盏点点。“我当时就有一种好像在做梦似的感觉,可是耳边又传来人们杂乱的脚步声、唧唧喳喳的说笑声,还有领队时不时的吆喝声、锣鼓的咚咚声,又提醒我:你不是在天上,而是在人间!”

李君放甚至不愿意再用“壮观”“灿烂”这些形容词,他认为,花灯会的美,那是不用说的。他更突出的感受是:温暖。“有一种回家的感觉,找到了根。”

抓住年的尾巴,别走

元宵节三天的狂欢之后,年味儿开始由浓转淡,不过,这有个过程,即使元宵节没赶上,后边几天依然能抓得住狂欢的“尾巴”。

井陉县板桥村,每年正月十四开始扎上九曲黄河阵,到正月十八才结束,这给了于海涛便利。于海涛平时在城里上班,2016年的元宵节刚好是个星期一,单位不放假,直到正月十八他才抽出点空来,下午一下班就开车匆匆赶回老家。作为板桥村人,他和当地的老人们一样,相信转黄河可保一年平安吉祥。所谓黄河阵,就是在空地上,用361根木桩排成一个方阵,每行、每列都是19根,再加上搭门楼所用的4根柱子,共计365根。村里人用高粱秸秆在木桩之间横着绑,以标出通道。运用老辈子传下来的绑法,能够在方阵里设计出九个漩涡状的迷宫。人们必须严格从入口进、从出口出、按通道走,不然会迷路。大约四五百平方米的方阵,弯弯绕绕走完九个漩涡,实际步行里程能达到1公里。这项运动真可谓既祈福又健身。

板桥村扎黄河阵时,每年都要在门楼上贴同一副对联,据说是老辈子传下来的,作者不详,“天上黄河九门开铁锁,地下元宵五夜放银花”。从正月十四到十八,刚好是五天,所以说“五夜”。那天,于海涛转完黄河阵不久,村里人就出来“破阵”了。“我看见我们村社火队的人们最后入阵,拿着大刀长枪什么的,把所有木桩都打倒,据说这是根据姜子牙破黄河阵而来。”根据于海涛点点滴滴的介绍,黄河阵与哲学、术数、道教有很深的联系。“有一位记者去赞皇县看黄河阵,登报时有奖征集黄河阵图。”于海涛觉得自己很熟悉这个,就试了试,结果因为那里的摆阵法和板桥村不一样,没画成功。

年俗活动有时蕴含着深奥的文化“密码”,并非一种简单的娱乐。井陉拉花也是如此,它表面上看起来只是一种民间舞蹈,但在当地,有三大流派、若干“支流”,每个流派对拉花的来历都有自己的传说和诠释,每个流派风格都不相同,让人感觉它意涵丰富、回味不尽。endprint

石家庄居民邱小捷就曾看过井陉拉花。当地村庄春节期间的“过会”,从正月初四开始,至正月二十,绵延不绝。正月十九是天长镇庄旺村的传统会期,在這里,她看到了井陉拉花三大流派之一的庄旺拉花。她在博文里写道:“这是原汁原味的拉花,表演者动作舒展夸张,神采飞扬,让我心生感动的同时又满心羡慕:感动她们的表演充满激情,羡慕她们竟然可以把自己释放得那么尽兴……真是太美了!”

庄旺拉花传承人李爱玲的表演深深吸引了邱小捷:“李爱玲的表演十分地道,刚柔并济,情韵典雅。”邱小捷的评价,令其学生、井陉县文联常务副主席马佶十分赞叹,说“邱老师说到点子上了”。

不是学音乐舞蹈出身,依然可以品出民间艺术的美,从而感受到生活的多姿多彩、感受到年节的热闹与喜庆。除了拉花,邱小捷在庄旺村还看了放河灯,并吃到了极富盛名的井陉煎饼。

说到这里,下乡过年的一大乐趣——吃,还没有说呢!本刊记者在采访中发现,几乎所有喜欢下乡过年的人,都爱搜寻品尝当地美食。宣化人韩咏华就兴致勃勃地回忆蔚县特产,有杏干、豆腐干、黄糕、八大碗、糊糊面、粉坨……她尤爱粉坨和豆干,“粉坨有点像我在山西吃到的碗托,就是用碗盛着凉粉之类,不过山西的碗托是用面做成的,暖泉粉坨是用豌豆粉做成。半碗大的黄色粉坨放在小碗里,卖家用细长的刀划成小条,放上盐、醋,浇上辣椒油,用筷子一条条拨了吃,入口即化,回味也不错。我还学着当地人的吃法,配上口感硬实的五香豆腐干一起吃,一软一硬,口感对比很奇妙。”

蔚县也有煎饼,“用杂粮面糊糊摊成,粮食原香,不放盐,摊出来往里边撒肉末和菜。”韩咏华说。据邱小捷介绍,井陉煎饼和蔚县的不同,井陉煎饼里边放盐、花椒粉、大料粉等,吃起来是咸香的,“尤其是刚摊出来的煎饼,一股子用花椒大料炝锅的香味,而且薄脆像纸,风一吹直掉,真是太好吃了!”邱小捷在庄旺村吃着煎饼就大锅菜,感觉比去大饭店点一桌子菜还美。李君放在田兴村的朋友家里,也是吃的大锅菜,主食是暄腾腾的白馒头。“面乎乎的小土豆,甜丝丝的胡萝卜,滑溜溜的粉条,再浇上一勺子红烧肉码,我这被过年期间大鱼大肉折腾疲了的胃,又觉得舒坦了……”

年,就是这样,久居城市,看似与它离得远了,但只要下乡走走,它立即又扑面而来。看得见、听得见、摸得着、闻得到……在乡土中国,从来不缺一个有味道的年,只是浓淡的不同而已。最近十几年,随着各地对民俗文化的重视、对非物质文化遗产的挖掘,年味儿越来越浓,直引得万千游子走出城市、返乡回村。

今年春节怎么过?下乡,或为一个不错的选择。

编辑:赵云旺endprint