玉树通天河流域岩画中犬图像研究

2018-03-05王永军

王永军

(中央民族大学民族学与社会学学院 北京 100081)

玉树通天河流域岩画的发现具有重要意义,它不仅填补了藏北高原“羌塘草原岩画带”上的缺环,而且对于探索青藏高原早期的文化传播和交流具有重要意义。在玉树通天河流域的岩画中,犬图像占有重要位置,其数量仅次于牦牛图像和鹿图像。因此,犬图像的探索研究,可以为玉树通天河流域岩画的整体研究提供借鉴和意义。

一、玉树通天河流域岩画中犬图像的分布、制作技法及相对年代

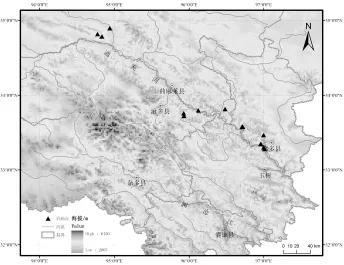

在玉树通天河流域岩画中,共有34个岩画点,其中共有13个岩画点有犬图像分布。在这13个岩画点中,犬图像共计有65个单体图像,占全部岩画总量的3.68%,①主要分布于玉树藏族自治州的曲麻莱县、称多县、治多县和玉树市。在曲麻莱县,共有14个岩画点,其中5个岩画点分布有犬图像,数量最多的是塔琼岩画,为19个单体图像,数量最少的是智隆岩画和统吉岩画,分别为1个单体图像。犬图像所占岩画点单体图像比例最高的是塔琼岩画,为8.88%,比例最低的为昂拉岩画,占该岩画点单体图像总数的1.43%,总体而言,曲麻莱县犬图像的比重一般在5%以下。在治多县岩画中,共有9个岩画点,其中有3个岩画点分布有犬图像,数量最多的是尕琼岩画,为6个单体图像,数量最少的为毕色岩画1和毕色岩画2,分别为3个单体图像。犬图像所占岩画点单体图像的比例最高的为尕琼岩画,为27.27%,比例最低的为毕色岩画2,为2.68%。一般而言,在该县中,犬图像所占岩画点全部单体图像的比例在10%以上。在玉树市中,共有4个岩画点,其中有2个岩画点分布有犬图像,麦松岩画和觉色岩画均为7个单体图像。犬图像所占该岩画点比例高的是麦松岩画,为17.5%,比例低的是觉色岩画,为10.94%,在该市中,犬图像所占的比例集中在10%-20%区间。在称多县中,共有7个岩画点,其中有3个岩画点分布有犬图像,数量最多的是木秀岩画,为4个单体图像,数量最少的是赛康岩画,为1个单体图像。犬图像所占岩画点比例最高的是木秀岩画,为6.45%,比例最低的是赓卓岩画,为1.92%,在该县中,犬图像所占的比重在7%以下。通过以上分析我们可以看出,从曲麻莱县到治多县、玉树市以及称多县,犬图像的发展演变呈现出了先增加后递减的趋势,即犬图像的比重由5%以下(曲麻莱县)发展提高到10%以上(治多县),在10%-20%区间(玉树市)发展到顶峰,然后出现了下降趋势,最后降到7%以下(称多县)。也就是说,从玉树通天河流域的上游到中游犬图像逐渐发展,在下游发展到顶峰之后出现了衰退的趋势。详细的数据见表1,根据表1及以上的相关描述,制作了玉树通天河流域岩画中犬图像的空间分布图(图1)。

表1:玉树通天河流域岩画中犬图像统计表

图1:玉树通天河流域岩画中犬图像分布图

玉树通天河流域岩画中的犬图像主要是凿刻类岩画,其制作技法主要有敲琢法和线刻法。敲琢法是使用尖状工具在岩石面上敲琢出无数点状凹坑,形似“麻点”,这种“麻点”的直径为0.2-0.5厘米,深0.1-0.2厘米,以无数敲琢而成的“麻点”构成线条(以点带线)以勾勒图像的轮廓(图2),或者“以点带面”构成“剪影式”的图像(图3),这种“剪影式”的图像是较早时期的岩画遗存形式,又称为“通体敲凿”(图4)。线刻法是指使用坚硬的工具在岩石上刻出线条以构成图像,这种刻痕一般较深,宽度在2厘米以下,横断面多呈“V”形,均为单线(图5)。[1](P4-5)一般意义上而言,敲琢法制作的岩画类型要早于线刻法制作的岩画类型。

图2:毕色岩画2

图3:塔琼岩画

图4:觉色岩画

图5:毕色岩画1

对于玉树通天河流域岩画中犬图像的年代的判断,可以借助周边有明确年代的岩画点以及墓葬中的出土器物来判断。在青海省的野牛沟岩画、卢

山岩画、天棚岩画、巴哈默力沟岩画、和里木岩画、怀头他拉岩画等都出现了犬图像。玉树通天河流域昂拉岩画、毕色岩画1(图6)以及塔琼岩画(图7)等和青海省野牛沟岩画(图8)中的犬图像制作技法相同,风格也相同或者相近,因此,年代也应该相当。汤惠生教授在《青海岩画》一书中,将野牛沟岩画定为青海省最早的岩画点,经微腐蚀断代法测定其年代距今约3200年,其他的岩画点如巴哈默力沟、卢山岩画早期、天棚岩画等定为青藏高原早期(第一期)的岩画点,其年代距今约3000年-2500年。[2](P165-170、P.184-189)李永宪教授认为,青藏高原最早的岩画点是金属工具出现之后的产物,上限距今约3000年。[3](P179-180)张亚莎教授在《西藏的岩画》一书中,将西藏早期的岩画定为距今约3200年-2300年。[4](P170-185)尼玛江才在《玉树岩画·通天河卷》一书中,通天河流域岩画的上限与青藏岩画的上限同步,大概为距今 3000 年左右的青铜时代。[5](P491)此外,在青海省的卡约文化中,也出土了铜狗模型(大通县上孙家寨墓地)(图9)以及狗纹彩陶罐,卡约文化距今约3200年。因此,玉树通天河流域岩画中的犬图像年代的上限应该和青藏高原岩画年代的上限同步,即距今约3200年,或者更早一点。

图6:毕色岩画1

图7:塔琼岩画

图8:野牛沟岩画②

图9:铜狗(卡约文化)

至于玉树通天河流域岩画中犬图像年代的下限,也可以借助已有的相关成果来判断。汤惠生教授在《青海岩画》一书中,将青海岩画的下限定为公元 7 世纪-9 世纪。[2](P165-167、P.174-177)李永宪教授认为,通天河流域晚期的岩画遗存大约代表了吐蕃王朝(唐)及其以后的时期。[6]张亚莎教授在《西藏的岩画》一书中将西藏晚期的岩画定为距今约1000年,亦即公元10世纪。[4](P202-206)尼玛江才在《玉树岩画·通天河卷》一书中,认为玉树通天河流域的岩画作为一种文化行为在持续发生,岩画(主要是凹穴岩画)年代的下限直至今日。[5](P492)在玉树通天河流域尕琼岩画、觉色岩画以及赓卓岩画中,都出现了明显的佛教事物,如藏传佛教各类心咒、莲花、佛塔以及六字真言等,所以笔者认为,玉树通天河流域岩画中的犬图像年代的下限应该为吐蕃王朝及其以后的时期,可晚至公元10世纪左右。

二、玉树通天河流域岩画中犬图像的文化阐释

在玉树通天河流域岩画中,犬图像的文化意涵丰富多彩。作为青藏高原早期的文化遗存,早期的犬图像反映了青藏高原的原始动物崇拜,是对犬的神秘观念的表现。动物崇拜是人类对自然崇拜的表现方式之一,它以现实动物或幻想中的动物为崇拜对象,是狩猎时期原始人群社会意识的一种反映。崇拜的对象大多是与人类长期产生关系的动物,反映出了人类对其恐惧和依赖的复杂矛盾心理。[5](P462)随着社会的进步和经济的发展,人类对犬的依赖逐渐由经济上转移到意识形态上,逐渐形成了犬神、犬祭、犬殉、犬牲等神话传说和图腾信仰。晚期的犬图像则是日常生活情景的再现,伴随着这一现象产生了犬的助牧、看家护院、守护财产等角色,犬图像的发展变化反映了从神圣逐渐走向世俗的过程。

动物崇拜是先民们在同大自然的斗争中处于软弱无力和对客观世界愚昧无知的情况下,幻想世间有一种冥冥存在的超自然力量,因此产生了对动物的神化,并且祈求神灵的庇护,帮助他们能够捕获赖以生存的野兽。[7](P163-164)犬的驯化大约与弓的发明处于同一时期,在我国新石器时代晚期就已经出现,在铜石并用的辛店时期陶器上的动物中就有犬的形象,[8](P95)在青海省的卡约文化中亦出现了狗纹彩陶罐。由于犬的嗅觉特别灵敏,能够从兽类留下的踪迹和气味中辨识出动物前进的方向,帮助猎人快速找到他们想要的猎物,但是古代先民对于犬的这种神秘的能力从何而来并不知晓,于是产生了对犬的神秘观念。如同列维-布留尔所说,对于原始人来说,周围的实体都是神秘的,一切存在的东西都具有神秘的属性,这些属性就其本质而言,要比我们感觉认识的那些属性更为重要。[9](P31-34)先民们对犬有一种不自省的依赖性,正如费尔巴哈所说,动物是人不可少的必要的东西,人的存在便依靠动物,而人的存在和生命所依靠的那个东西,对于人来说,就是上帝。[10](P2-4)青藏高原古代先民对犬的神秘观念主要表现在犬神、犬祭、犬殉和犬图腾上。

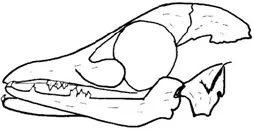

将犬神化在中国上古时期是一种相当普遍的精神现象,在我国古代的典籍文献中亦有相应的记载。犬,甲骨文中写作 ,金文写作 ,早期文字中的犬是腹瘦尾长的动物,是对犬的形象的描摹,正如《说文解字》云:犬 ,狗之有縣蹏者也,象形。[11(]P203《)山海经·北山经》载:“有兽焉,其状如犬而人面,……其名山。”[12(]P69);“有兽焉,其状如白犬而黑头,……其名曰天马。”[12](P78)《山海经·东山经》载:“有兽焉,其状如犬,六足,其名曰從從。”[12](P93)《山海经·中山经》载:“有兽焉,其名曰犭颉,其状如獳犬而有鳞,其皮如彘鬣。”[12](P120《)搜神记》曰:张然犬名乌龙。《本草纲目》称狗有乌龙、白龙之号。古代文献中记载的山、天马、從從、犭颉、乌龙、白龙等都是对犬神化的不同称谓。在青藏高原藏族的神话传说中,是犬给人类带来了粮种。在《青稞种子的来历》中讲,阿初是一位聪明、敦厚、善良的王子,看到人间疾苦,于是他决定去蛇王那里盗取青稞种子,在山神的帮助下,阿初化作犬潜入蛇王的宫殿,在此过程中,蛇王用诅咒使阿初难以恢复人形,但他最终用犬尾巴粘着青稞将种子带到人间。[13]在玉树通天河流域的赓卓岩画(图10)中,有一幅犬图像伸着舌头正在拼命奔跑,岩画的制作者在犬的尾部、腿部以及头部等制作了稀疏的麻点,麻点可能代表了青稞粮种,与这一神话传说不谋而合。在《幸福是狗的恩典》中,当高原的人民过上了幸福生活的时候,就浪费粮食甚至将青稞制作的粑粑当做玩具,这种行为触怒了诸神,神便将青稞穗一一削去(青稞原本有9个穗子),当削到最后一个穗子时,狗大叫道,留下我的那一份。于是神留下了最后一个青稞穗子,这才保留了最后的青稞粮种。[5](P468)在青海安多藏区,每家屋里都有一个供奉“狗头神”的龛位,供以生面做成的面圈,那个地区的藏民普遍敬“狗头神”。[2](P90)正如陶立璠教授所言,尝新节敬狗的习俗,在藏族中是和神话传说有关。[14](P332)

图10:赓卓岩画

图12:狗纹彩陶罐

图11:狗头骨③

由于犬的神秘能力,犬也经常被用于祭祀当中,于是产生了犬祭。甲骨卜辞中也记载了多处犬祭的情况,如“甲戌贞,其宁风,三羊,三犬,三豕。”在中国的古典文献中亦多次出现以犬祭祀的记载,《山海经·东山经》祭祀山神时载:“毛用一犬祈。”[12](P96)《山海经·中山经》载:“尸水,合天也,肥牲祠之,用一黑犬于上。”[12](P125)《礼记·曲礼》载:“凡祭宗庙之礼,……羊曰柔毛,鸡曰翰音,犬曰羹献。”[15](P65-66)《说文解字·犬部》载,“献,宗庙犬名羹献,犬肥者以献之”。[11](P205)《周礼·秋官司寇》也记载:“大祭祀,奉犬牲。”[16](P512)“犬人掌犬牲。凡祭祀共犬牲,用牷物。”[16](P538)犬祭的目的不仅在于祈求降福降祗,而且也在于消灾弭祸。由于犬具有良好的品质(忠实可靠),犬牲也经常用于会盟中。如《旧唐书·吐蕃传》载:“与其臣下一年一小盟,刑羊狗猕猴,……,三年一大盟,……,杀犬马牛驴以为牲”。[17](P3551)《旧唐书·张镒传》载:“汉非牛不田,蕃非马不行,今请以羊豖犬三物代之。”[17](P2412)《新唐书》也记载了与此相同的情况。

犬作为具有某种特殊能力的动物,也经常用于殉葬中,这与古人认为犬具有守卫功能以及引导亡灵有关。甲骨卜辞中载:辛巳卜,品贞,埋三犬,燎五犬五豕,卯四牛;侑燎于父丁百犬,百豕,卯百牛。从新石器时代开始,人们就已经懂得用犬殉葬,到殷商时期用犬殉葬已成风气。在青海地区的卡约文化墓葬中也经常用犬来殉葬,如湟中下西河墓地殉葬的动物有牛、马、犬、羊等,并且以犬殉葬的居多(以犬爪为代表),一般而言,犬爪主要分布于墓葬的周围,具有明显的守卫功能,在184号墓葬中,有18只犬爪用于殉葬。[18]在青海都兰的吐蕃墓葬群中也出土了大量的动物骨骼,尤其是较大的狗头骨(图11),表明墓葬封土中有殉狗祭祀的现象。[19](P55-56)在寺洼文化安国类型中,殉狗的现象更为普遍。不仅如此,在墓葬中也能见到象征性的犬制品,如卡约文化中不仅出土了狗纹彩陶罐(图12),也出土了铜狗(大通县上孙家寨墓地);在民和县下川口汉墓中亦有出土灰陶狗。

图腾崇拜是一种古老的信仰形式,是将某种特定的植物或者动物神圣化,并且经常与祖先崇拜联系在一起。由于犬在青藏高原动物中的特殊地位,社会群体与犬之间逐渐形成了巫术或者宗教上的象征关系,因此犬图腾代表了某些特定的社会群体。关于犬图腾,汉文典籍中亦多有记载。《山海经·海内北经》载:“环狗,其为人,兽首人身。”[12](P273)《山海经·大荒北经》载:“有人名曰犬戎,……弄明生白犬,白犬有牝牡,是为犬戎。”[12](P366)《山海经·海内北经》载:“其东有犬封国,犬封国曰犬戎国。”郭璞云:昔盘瓠杀戎王,高辛以美女妻之,……得三百里地封之,生男为狗,女为美人,是为狗封之国也。《伊尹四方令》云:“正西昆仑狗国。”袁珂案:封、戎音近,古犬封国得称犬戎国,狗国传说实起源于西北而始渐于东南也。[12](P267-269)《旧唐书·吐蕃传》载:吐蕃人“拜必两手据地,作狗吠之声,以身再揖而止”,[17](P3552)《旧唐书·突厥传》载:“吐蕃狗种,唐国与之为婚。”[17](P3520)《册府元龟》中也称吐蕃人为“犬戎”,大概也能间接反映出吐蕃人与犬的关系,可能吐蕃人的某些部落是来自以犬为号的部落。

玉树通天河流域岩画中早期的犬图像经常单独出现,可能具有某种神圣的性质,而到了晚期的犬图像经常和其他动物以及猎人等组合出现,更多地表现了社会生活中的场景,逐渐走向了世俗化。如塔琼岩画中犬图像与牦牛、鹿或者猎人等出现于同一个画面中,说明犬在传统的社会中扮演者参与

狩猎、放牧、守护人身及财产安全等重要角色。[20]在托马斯的《东北藏古代民间文学》一书中也记载了狗参与捕猎的行为,“啊!在上面的草地上,住着成群的公鹿,被七只山犬(即猎犬)包围,像被困住逃不脱……”[21](P128)在藏族的《狗是怎样变成家畜的》故事中讲到,“狗觉得人的本领大,又很看重它,心里有说不出的高兴,就在人的家里住下,再也不走了。人每天管它几顿吃的,它给人好好地看家。从此以后,狗就变成家畜了。”[22](P296-297)在玉树通天河流域岩画中,早期的犬图像反映了青藏高原的原始动物崇拜,是犬的神秘观念的表现,晚期的犬图像则是日常生活情景的再现,犬图像的发展变化反映了从神圣化逐渐走向世俗化的过程。

三、玉树通天河流域岩画中犬图像在青海岩画中的位置

玉树通天河流域岩画中的犬图像不仅数量众多,而且题材丰富、风格多样,在青海省岩画的同类图像中占有重要位置。除玉树通天河流域岩画中的犬图像外,在青海省的其他岩画点中也出现了犬图像。在青海省其他的13个岩画点中(不包含通天河流域岩画),有7个岩画点分布着犬图像,犬图像的总数为18个单体图像,④平均每个岩画点合计约2.6个单体图像。数量最多的为野牛沟岩画,为7个单体图像,数量最少的为天棚岩画、和里木岩画和巴哈默力沟岩画,分别为1个单体图像。在这7个岩画点,犬图像所占该岩画点单体图像总数比例最高的为巴厘岩画,为16.67%,比例最低的为和里木岩画,占该岩画点单体图像总数的1.33%。通过表2我们可以看出,除巴厘岩画以外,在每个岩画点中,犬图像所占该岩画点的比重很低,均分布在3%以下,这也印证了汤惠生教授在《青海岩画》一书中所言,在青海动物岩画中,犬的形象不太多,似乎不占重要地位。[2](P90)

在玉树通天河流域岩画中的13个岩画点中,分布着65个单体图像,平均每个岩画点合计为5个单体图像,这一数值几乎是青海其他岩画点(平均2.6个单体图像)的2倍。从犬图像单体数量最多的岩画点来看,玉树通天河流域岩画中犬图像数量最多的为塔琼岩画,为19个单体图像,青海省其他岩画点中犬图像数量最多的为野牛沟岩画,为7个单体图像,塔琼岩画几乎是野牛沟岩画的3倍。再看犬图像所占岩该画点全部单体图像数量的比重,在玉树通天河流域岩画中,比重最高的是尕琼岩画,为27.27%,在青海省的其他岩画点中,比重最高的为巴厘岩画,为16.67%,尕琼岩画是巴厘岩画的1.6倍。在玉树通天河流域的13个岩画点中,比重低于3%的为5个岩画点,而青海省的其他岩画点中就6个岩画点(总共7个岩画点)。青海其他岩画点犬图像的平均比重为3.98%,这一数值和玉树通天河流域岩画点最低的平均比重曲麻莱县相当(曲麻莱县5个岩画点的平均比重为3.98%),治多县和玉树市的比重已经在10%以上。由此可见,玉树通天河流域岩画中的犬图像,不论是在数量方面还是在比重方面,在青海省的岩画中都占据着绝对的优势。

表2:青海其他岩画点中犬图像统计表

犬图像的题材主要是就犬图像的组合关系而言的。在青海省的其他岩画点中,犬图像的组合关系出现了犬与鹰、猎人、骆驼、牦牛、狼、羊、车辆、围栏、马、狐狸、虎、鹿、日、月、雍仲、鱼等不同的组合,组合以4-5种动物为主,但是犬基本上不占据画面的中间位置。在玉树通天河流域岩画中,除了以上出现的几种组合关系外,还出现了新的组合形式,那就是犬与犬的组合以及犬的单独出现,这种新出现的组合形式对于确定犬在动物中的地位具有重要意义。在塔琼岩画中(图7),有一幅犬图像位于整个画面的中间位置,而整幅画面再无其他图像;在毕色岩画2中,有一幅岩画中只出现了三条犬,并且是行列式组合关系,笔者认为犬图像的单独出现或者犬与犬的组合可能暗示了犬图像具有某种神圣性质。不论是单独出现的犬图像还是犬的行列式组合关系,在岩画的整幅画面中都突出了犬的重要位置,而不是其他动物,这也从侧面说明了犬在青藏高原早期先民心目中的重要位置。

玉树通天河流域岩画中的犬图像风格独特,在青海省其他岩画点的同类图像中独树一帜。在青海省其他岩画点中出现的犬图像,基本上是敲琢法和磨刻法,线刻法制作的图像较少,因而只注重以整体的造型来表现犬图像。玉树通天河流域岩画中的犬图像除了敲琢法之外还有线刻法,注重表现犬图像的细节,如眼部以及身上的纹饰等(图5)。汤惠生教授将此种风格称为“X射线风格”,[2](P114-128)盖山林先生将其称为“骨架风格”、“花纹风格”、“匈奴风格”,此种风格是在动物的躯体之间画有许多条肋骨,就像是运用透视法能够看到动物内部的构造一样。岩画的制作者力求深入到自然现象的内部实质中去,并把自己所知道的一切表现出来,这种风格在亚洲草原广为流行。[23](P412)这种风格主要运用在虎图像、鹿图像身上,部分见于牦牛图像身上,如卢山岩画中的牦牛图像(图13)、和里木岩画(图14)以及阴山岩画(图15)中的虎图像、俄罗斯黑龙江流域岩画(图16)中的鹿图像。骨架风格运用到犬图像身上在青海省的其他岩画点中到目前为止还没有发现,玉树通天河流域毕色岩画(图5)中的犬图像尚属首例,这对于探讨青藏岩画系统与北方草原艺术风格之间的文化交流与传播具有重要意义。

图13:卢山岩画

图14:和里木岩画

图15:阴山岩画⑤

图16:俄罗斯岩画

四、结 语

玉树通天河流域岩画的发现具有重要意义,它不仅为青藏高原岩画的研究提供了新的资料,而且填补了青海及藏北高原岩画衔接上的缺环,使青藏高原“羌塘岩画带”向东延伸了数百公里,与著名的“藏彝走廊”连接起来。玉树通天河流域岩画中的犬图像不仅数量众多,而且风格独特,犬图像的探讨对于确定其在青海岩画中的位置以及文化间的传播和交流具有重要意义。玉树通天河流域岩画中的犬图像年代的上限与牦牛图像同步,早期的犬图像反映了青藏高原早期的原始动物崇拜,是犬的神秘观念的表现,晚期的犬图像则是日常生活情景的再现,犬图像的发展演变反映了从神圣化逐渐走向世俗化的过程。

[注 释]

①由于笔者没有能够考察玉树通天河流域全部的岩画点,数据的统计是以尼玛江才的《玉树岩画·通天河卷》(西宁:青海人民出版社,2016年)一书为基础,在该书中作者指出共有1767个单体图像,其中犬图像为68个单体图像,数量仅次于牦牛图像和鹿图像(牦牛图像575个单体图像,占全部图像的32.54%;鹿图像226个单体图像,占全部图像的12.79%),占全部岩画图像数量的3.85%,但笔者在实际的统计过程中数据略有出入。

②图8、13-14、16采自汤惠生、张文华《青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究》[M].北京:科学出版社,2001年。

③图11采自北京大学考古文博学院、青海省文物考古研究所《都兰吐蕃墓》[M].北京:科学出版社,2005年。

④限于笔者资料有限,犬图像的统计是以汤惠生、张文华先生的《青海岩画》(北京:科学出版社,2001年)一书为基础。

⑤图15采自盖山林、盖志浩《内蒙古岩画的文化解读》[M].北京:北京图书馆出版社,2002年。