改革开放以来西藏经济发展成就、特点与启示

2018-03-05廖冶寅

廖冶寅

(西藏大学经济与管理学院 西藏拉萨 850000)

引 言

西藏自治区(以下简称西藏)地处祖国西南边疆,处于并占据了青藏高原的主体部分,总面积达一百二十多万平方公里。与其他省区市相比,西藏有着独特的自然环境、气候特征、历史文化、风土人情和中央给予的特殊政策等,使得其在经济发展方式、运行规律等方面呈现出非常明显的特殊性。改革开放四十年来,在党中央和兄弟省市的大力支持和帮助下,西藏经济社会发展取得了非凡的成就,有许多值得总结的经验与启示。

一、西藏经济发展成就

改革开放以来,西藏经济社会发展的非凡成就,主要体现在经济社会发展的数量、质量及速度上。

(一)经济总量不断扩大,生产力逐步提高

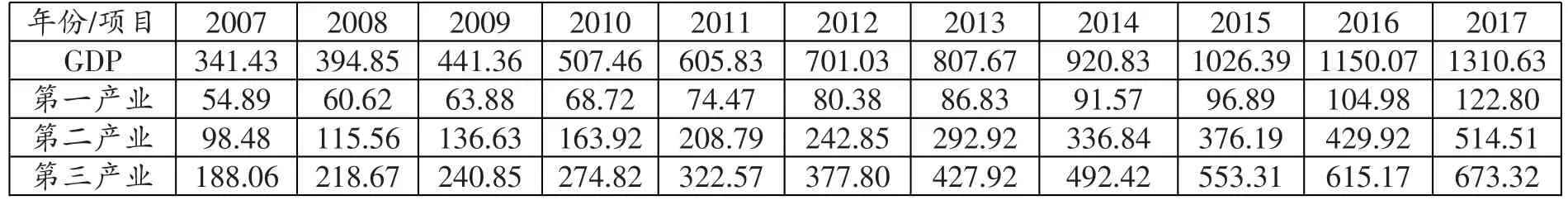

西藏经济总量不断迈上新台阶,2015年西藏GDP迈过1000亿大关,2017年达到1310.6亿,1978年以来年均增幅为14.6%[1];人均地区生产总值从1978年的375元增长到2017年的39259元,增长近105倍,年均增速12.7%,近几年增速更是连续名列全国前三名之内,体现了西藏生产力的不断进步(详见表1)。全区农牧业总产值从1978年的3.37亿元,增长到2017年的122.8亿元,增长了36倍,年均增长率9.7%;工业总产值从1978年的1.49亿元,增长到2017年的103.02亿元,增长近69倍,年均增长率达到11.5%;以服务业为主的第三产业总产值从1978年的1.44亿元,增长到2017年的673.32亿元,增长467倍,年均增长率达到17.1%;特别是,旅游业收入从1978年的几乎可以忽略的数值,迅速增长到2017年的379.37亿元①,成为当今西藏的第一大产业,而且还保持着强劲的增长势头。

表1:西藏2007-2017年GDP统计表单位:亿元

(二)财政收支不断增长,民生福利有效保障

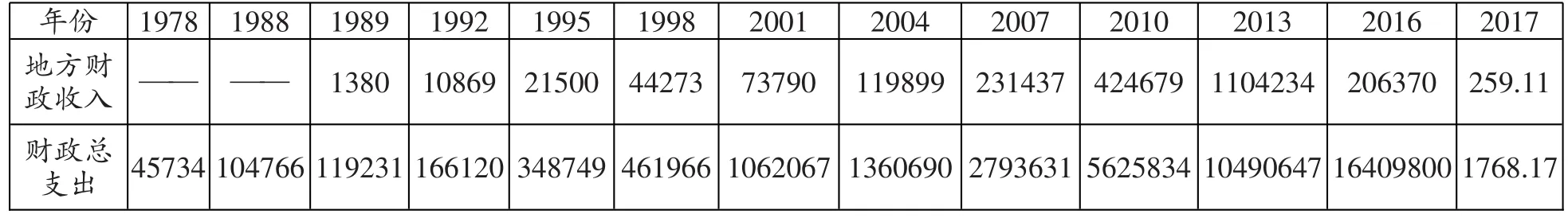

随着经济的发展,特别是中央对西藏“收入全留、补助递增、专项扶持”特殊财税政策的实施,西藏地方财政收入从1978年的几乎可以忽略的状况②,增长到了2017年的259.11亿元,地方财政收入占地区生产总值的比重也随之增长,2017年达到18%;财政支出从1978年的4.57亿元,增长到了2017年的1768.17亿元,增长了近387倍,年均增长16.5%①(详见表2)。2017年,西藏农村居民人均可支配收入达10330元,城镇居民人均可支配收入达到30671元,各项社会保险参保人数达到300多万人次[2]。从学前到高中阶段在全国率先实现了15年免费教育[3]。

(三)工业产能不断增加,主要产品产量不断增长

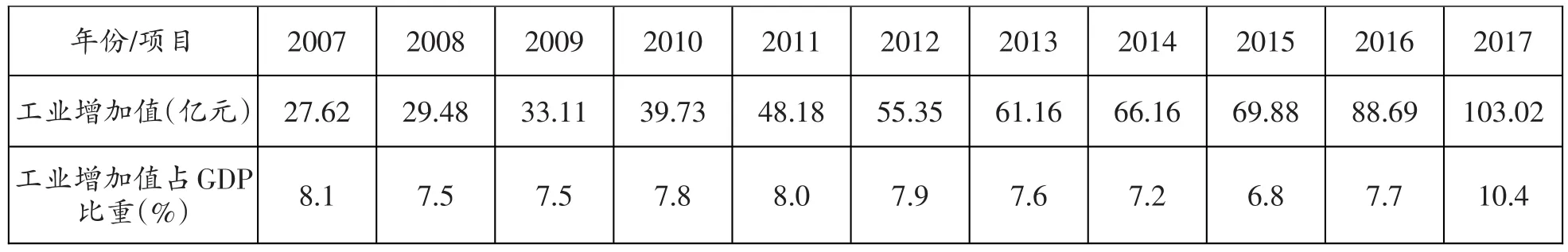

如表3所示,近年来西藏工业产值不断增加,从2007年27.62亿元快速增长到2017年的103.02亿元,十一年时间增长了3.7倍。2017年,西藏规模以上工业企业实现利润25.23亿元,比上年增长43.2%[2]。全年规模以上工业企业完成电力热力生产和供应增长36.4%;水泥产量642.14万吨,比上年增长5.9%;发电量50.24亿千瓦时,增长7.9%;啤酒17.86万吨,增长8.5%;中成药(藏医药)2253吨,增长10.1%;包装饮用水68.7万吨,增长28.6%。[2]建筑业实现增加值411.49亿元,比上年增长12.2%①。

(四)基础设施不断完善,生态环境保护得力

随着国家对西藏基础设施的大量投入和兄弟省市的援建,西藏基本建成了以公路、铁路、航空、管道为主的综合交通运输体系。公路方面,随着2013年墨脱公路的全线通车,西藏结束了最后一个县不通公路的历史[4]。截至2017年底,西藏公路通车总里程达到8.93万公里,川藏公路西藏段、新藏公路实现全线黑色化[3]。铁路方面,青藏铁路拉日段通车运营,川藏铁路拉林段开工建设。民航方面,西藏已有5个通航机场,形成了以拉萨贡嘎机场为中心,昌都邦达机场、林芝米林机场、阿里昆莎机场及日喀则和平机场为支线的民用机场网络。截至2017年底,西藏开通了国内外航线71条,通航城市41个,在西藏运营的航空公司已经有9家[3]。根据全国第九次森林资源清查结果,2016年西藏森林面积1491万公顷,森林蓄积22.83亿元立方米,较上次统计均有增长。[5]2016年,西藏已建立各级各类自然保护区61处,总面积41万多平方公里,其中,国家级自然保护区10处,面积居全国第一[6]。藏羚羊、黑颈鹤、野牦牛等125种国家重点保护的珍稀野生动物和1200个西藏特有植物物种得到良好保护[6]。

表2:西藏财政收支情况统计表单位:万元

表3:西藏2007-2017年工业指标统计表

二、西藏经济特点

(一)历史起点很低

西藏是全国唯一从政教合一的封建农奴社会快速过渡到社会主义社会的地区,历史遗留下来的社会生产力水平非常低下。这种情况说明与国内其他省区市相比,西藏社会经济发展的历史起点很低,这是西藏经济发展的重要特点。1951年,西藏生产总值(GDP)仅为1.29亿元,占当时全国GDP 684.30亿元的0.19%,经过缓慢发展,到1959年西藏民主改革时为1.74亿元,占同期全国GDP 2146.48亿元的0.08%。相比之下,1959年,紧邻西藏的四川省GDP为93.23亿元(含重庆市),上海市为128.49亿元,总量最大的辽宁省已经达到136.7亿元③。

(二)发展速度很快

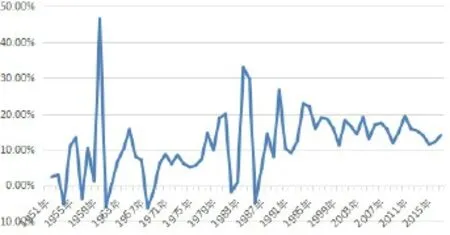

西藏经济发展的第二大特点是发展速度很快。如前所述,1951年、1959年西藏GDP分别为1.29亿元、1.74亿元,到1978年国家开始改革开放的时候,西藏GDP为6.65亿元,到2017年西藏GDP已经达到1310.63亿元,年均增长11.03%,其中,1951-1959年增速为4.11%,1959-1978年为7.31%,1978-2017年为14.6%④。这从侧面反映出,民主改革以后,特别是国家改革开放以后,西藏经济社会的发展速度很快(见图1)。

图1:1951-2017年西藏GDP增速曲线图

(三)特色资源丰富

西藏地广人稀、历史悠久,有着独特的地理和人文环境,这使西藏拥有丰富的特色资源。各类天然草场、森林、风能、水能、太阳能、地热能等都非常丰富,开发潜力很大。西藏已经探明的矿产品种达100多种,其中,有12种储量居全国前5位[7]。西藏绿色食品潜力较大,截至2016年已认定无公害农产品105个、绿色食品35个、有机食品23个、国家地理标志农产品24个[8]。各类非物质文化遗产项目一千余项,涵盖了非物质文化遗产包含的10个资源种类,其中,藏戏和格萨尔入选联合国人类非物质文化遗产名录,国家级非物质文化遗产项目76个,国家级传承人68名[9]。西藏有各类文物点4277处,其中,布达拉宫已经被列入世界文化遗产,大昭寺、罗布林卡则被列为其扩展项目,国家重点文物保护单位55处,国家历史文化名城3座[9]。这些特殊资源必将会成为未来西藏社会经济发展的重要依托和坚实基础。

(四)中央特别关心

西藏和平解放以来,中央一直给予西藏特殊的关心、关怀,为此制定了一系列特殊的政策。特别是改革开放以后,针对西藏特殊情况,中央先后召开了6次西藏工作座谈会,研究从政策、建设项目和资金等方面给予西藏鼎力支持和精心帮助,并发动其他经济发展较好的兄弟省市和央企对西藏实行对口援助,形成了直接投资与特殊扶持相结合,干部援藏、经济援藏、人才援藏、技术援藏相结合,二十多个省市对口援藏、分片负责的支援西藏建设机制。对西藏实行特殊的财政政策,即“收入全留、补助递增、专项扶持”;特殊的金融政策,给予西藏金融机构优惠贷款利率和利差补贴;特殊教育扶持政策,义务教育阶段学生“三包政策”、在内地办学(西藏民族大学、内地西藏班)等等。改革开放四十年来,中央财政不断加大对西藏的转移支付力度,据统计1978-2017年,中央财政对西藏的财力补助累计达9000多亿元,占西藏地方公共财政支出的95%以上[10]。2016年中央财政对西藏转移支付补助资金高达1291.78亿元⑤,在全国31个省市中居16位,人均接受转移支付额度居全国第一。

(五)投资驱动型特征明显

由于西藏特殊的环境,高海拔、地理条件特殊、交通运输状况较差等原因,使得西藏长期以来经济发展内在动力不足。为了改变这种状况,加速该区域的经济发展,中央和其他兄弟省市加大了对西藏的资金投入力度。在加大西藏基础设施建设力度的同时,也从西藏的实际出发,培育了一批具有当地特色和市场竞争优势的产业。这种从外部大规模的资金注入,使西藏经济呈现出较为明显的投资拉动型或外部驱动型的特征。2017年,西藏固定资产投资2051.04亿元,比同期西藏的GDP高出了740亿元[2]。如图2所示,近几年西藏出现了一种特殊的现象:固定资产投资大于GDP,且差距还在不断扩大,反映出西藏经济发展呈现出明显的投资驱动型特征。

图2:西藏2012-2017年固定资产投资与GDP对比图

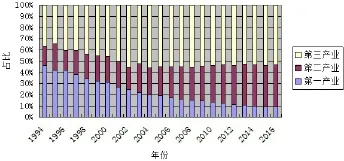

(六)第三产业超前发展

由于长期以来中央实行对西藏特殊的扶持政策,即长期的“输血型”经济发展方式,使西藏经济发展形成了一个比较明显的特征,就是没有按照经济发展的一般规律演进,而是在第二产业还处在相对较弱的情况下,第三产业从1997年开始超过第一产业,此后一直占据三大产业的第一位,并且这种态势还将延续(详见图3)。如前所述,2017年西藏全区GDP达到1310.63亿元,其中,第一产业增加值122.8亿元,第二产业增加值514.51亿元,第三产业增加值673.32亿元[2],第三产业增加值占比已经达到51.4%,理论上实现了较为超前的发展。

图3:1994-2017年西藏GDP结构示意图

三、改革开放四十年来西藏经济发展的启示

(一)坚持党的正确领导是西藏经济社会发展基本的政治保障

中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势,是实现西藏经济社会持续健康发展的根本政治保证。党领导西藏各族人民历经了和平解放、民主改革、自治区成立和社会主义改造、改革开放等重要发展阶段,在雪域大地建立起了崭新的社会主义制度,从根本上实现了西藏经济社会的历史性跨越,走上了中国特色社会主义道路。在这一进程中,党中央始终坚持从西藏经济社会的实际情况出发,实事求是地作出对西藏问题的英明决策,并根据现实情况的发展变化不断加以丰富和完善。特别是改革开放以来,西藏自治区党委和政府认真贯彻落实中央历次西藏工作座谈会精神和中央治边稳藏战略决策,全面深化改革,坚持跨越式发展,创新发展路径,优化发展措施,带领西藏各族人民不断开创西藏经济建设新局面,让党的光辉普照雪域大地,使西藏各族人民过上了物质产品和精神产品日益丰富的幸福安康日子,坚定了西藏各族人民做“神圣国土的守护者,幸福家园的建设者”的决心。

(二)坚决维护祖国统一和民族团结是西藏经济社会发展的基本前提

我国是多民族国家,祖国统一和民族团结是经济社会健康快速发展的根本前提和必要基础。毛泽东主席曾深刻指出:“人民的团结,国内各民族的团结,是我们的事业必定胜利的基本保证”;邓小平同志指出“汉族离不开少数民族,少数民族也离不开汉族”;江泽民同志在此基础上提出“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间相互离不开”;胡锦涛同志提出“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”[11]。这些论断,体现了党和国家领导人对加强民族团结、维护国家统一的深刻认识和施政基本方针。西藏作为国家重要的民族边疆地区,祖国统一、民族团结、社会稳定是西藏经济社会发展的基本前提,更是应该追求的重要目标之一。习近平总书记指出“西藏工作的着眼点和着力点必须放到维护祖国统一、加强民族团结上来,把实现社会局势的持续稳定、长期稳定、全面稳定作为硬任务”⑥,这体现了新时期,党和国家领导人对西藏经济社会发展建设的关注和战略思考。历史事实反复告诉人们“团结是福,分裂是祸”,民族团结是雪域高原各族儿女的生命线,只有坚决维护祖国统一和民族团结,才能有稳定发展的环境,西藏经济社会才能实现才治久安。

(三)中央特殊关心和全国对口支援是西藏经济社会发展的重要支撑

回顾历史,西藏经济社会的发展进步离不开党中央的特殊关怀和全国人民的大力支援。1979年,全国边防会议提出对口支援政策以来,对口援藏作为中央政府给予西藏特别的支持政策已经有三十多年的历史了。在此期间,援藏工作从中央单一援藏发展为中央、地方、部门、企业、社会的立体式援藏,从最初的项目援藏,逐渐发展为干部援藏、经济援藏、人才援藏、技术援藏等多位一体的综合援藏,从“输血式”援藏模式逐步演变为建立“造血”发展机制的援藏模式,并正在从粗放援藏向精准援藏发展演变。如前文所述,正是因为有党中央和全国人民从人力、物力、财力、政策等方面的大力支援作为支撑,才使得西藏经济社会在短期内得到了跨越式发展,缩小了与其他兄弟省市的差距;使得西藏各族人民的民生福利得到了有效保障,使得西藏经济社会有了长治久安的物质基础。

(四)坚持发展经济和改善民生是西藏经济社会发展的凝心聚力之策

民主改革以前,西藏社会生产力水平低下,经济发展基础相当薄弱,人分三等九级,民生凋敝,社会下层的老百姓命如草芥,基本没有财产。民主改革以来,历届中央政府都对西藏采取休养生息政策,积极组织恢复生产,发展经济,改善民生。20世纪50年代,整个西藏只有100万人口,到2011年第六次全国人口普查时,西藏已经有300多万人口,其中藏族271.64万人,其他少数民族4.05万人⑦,在六十多年的时间里,西藏人口得到了较好的恢复和发展。如今的雪域高原,公路、铁路、航空、邮电、通讯等民生基础设施完善,教育、就业、医药卫生、社会保障、住房等与城乡居民切身利益相关的民生政策得到全面有效落实,而且标准普遍高于全国平均水平。正是由于历届中央政府坚持不懈地在西藏发展经济、改善民生,不断地提高西藏各族人民的参与度和获得感,才使得西藏经济社会有了翻天覆地的变化,也坚定了高原各族儿女听从党的呼唤、跟党走的决心和信心。

(五)坚持科教兴藏和人才强区是西藏经济社会发展的长久之计

从国内外区域发展经验看,一个地区经济社会的发展进步,除了需要资金和政策推动,从长远来看还是靠人才和科技实力等为基础的综合实力的提升。回顾西藏经济社会六十多年快速发展的历史,最重要的原因之一就是党和国家为西藏培养了成千上万的了解西藏现实情况的民族人才和干部。毛泽东主席曾指示“西藏要搞建设,要有自己民族的干部,自己的科学家”⑧。西藏和平解放前夕,当地的文盲仍占西藏总人口的95%[10]。为了使西藏各族人民接受现代教育,中央政府投入大量的人力、物力和财力为西藏建设现代学校,建立现代教育制度。截至2017年,西藏已有普通高等教育院校7所,在校生37447人,其中,西藏大学已入选“211工程”重点建设大学;中等职业学校11所,在校生19300人;中学132所,在校生183329人;小学806所,在校生315122人,每年为西藏各行各业输送大量的专业人才[2]。此外,西藏还通过国家和兄弟省市的人才援藏以及高层次人才引进等从内地引入大量的科研人员和建设者,为西藏建设发展注入了持久的动力。

[注 释]

①以上数据通过历年《西藏统计年鉴》及《2017年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》等资料整理得出。

②统计数据显示,1988年以前西藏财政收入为负数,主要是统计口径不一致。

③以上数据,根据《西藏统计年鉴》和相关省市统计年鉴汇总比较得出。

④以上数据通过历年《西藏统计年鉴》及《2017年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》等资料整理得出。

⑤数据来源《西藏自治区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。

⑥详见习近平总书记在第六次西藏工作座谈会上的重要讲话。

⑦国家统计局.西藏自治区2010年第六次全国人口普查主要数据公报[R],2012.02.

⑧选自《毛泽东文集——同藏族人士的谈话》(第7卷),人民出版社1999年版。