中国传统动态审美的形成因子

2018-03-02LiuDongChengYue

■刘 栋 程 越 Liu Dong & Cheng Yue

(1.福建农林大学艺术学院,福建福州 350002 2.福建师范大学协和学院,福建福州 350002)

《画山水序》曰:“且夫昆仑之大,瞳子之小,迫目以寸则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。今张素绡以远应,则昆、阆之形,可围于方寸之内竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之远。”南北朝时期宗炳就发现了近大远小的视觉现象,但是以这样的视觉原理进行绘画有很大的局限性,最终中国画采用了完全不同于西方的绘画方式,由于观察和表现方式以及绘画材料的不同,造就了完全迥异的审美逻辑。中国传统绘画采用的是动点也就是散点透视,十五世纪初的阿尔伯第在《画论》中第一次提出透视的原理到文艺复兴时期开始在绘画中出现的是焦点透视并一直沿用至今。为什么东西方出现了完全不同的的绘画格局呢?这可能与中国绘画的起源,并与中国人的审美方式都有着深刻的渊源。

“在透视学出现之前,绘画中的空间感并不是主要的审美趣味,绘画中的主题性大都是通过构图的方式来实现的”,所以早期的绘画性都具有平面感觉的特点。带有很强的装饰性味道。形态也不追求逼真,更多的是象征性的语言。中国传统的绘画首要注重的也不是空间,传统绘画注重的是画外的气韵,形体之外的审美意境,以形媚道,道本身又是阴阳调和的周行复始,所以绘画中的动态性就很好的展示在早期的绘画中。

我国审美的影响在造型艺术中主要取向有哪些重要的因素呢?

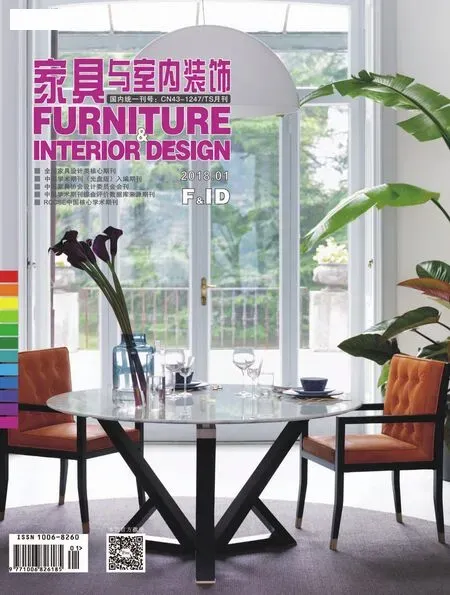

1 彩陶上的装饰纹样对中国绘画的影响

如何界定绘画的概念形态,以及如何确定真正意义上的绘画语言,这是一个艰难的问题,中国有大量的岩画存在,但是真正意义的绘画应该是开始于新石器时代仰韶文化彩陶上的装饰性纹样,(图1)这种绘画出现在陶器的器皿上,借助于画笔并且有着相对明确的颜料。基于这样的基础产生了相对准确的绘画形态,陶器器皿在造型上始终是一个圆而不是一个简单的平面,起点最终将和终点重叠,这样独特的空间要求塑造了人们欣赏这种绘画要想看整体就要采用动点才可以领略到全部的内容,绘画本身也是需要在终点的位置和起点的内容和形式完美的结合,才可以最终构成完整的审美感受。这种古老的创作形式最终决定了中国人的审美心理。但是西方最早的绘画形式是出现在石壁上,西方的绘画是在石壁上平面性展开的。人们在固定的角度就可以一览无余。这也最终为西方绘画的焦点透视的形成奠定了基础。

中国古人在这样的器皿上为了塑造形体的完整性,还大量的使用了共用形,正负形的问题。通过共用形可以将形体的连续性发挥到极致,人们在视觉发生上可以不经意的进行视觉转换。连续性成为了中国绘画中重要的绘画内容。这种连续性是建立在动态视觉感受的基础上的,动感就成为了绘画形态中重要的审美方式[1-2]。

中国自古有书画一体的说法[3],最早的甲骨文具有占卜的含义,那么最早的绘画也可能具有占卜性含义,所以中国绘画最终具有一种特殊的含义似乎是可以通灵的。中国最古老的绘画不是出于记录的作用而是具有巫术的含义,是具有大量的想象空间的意识形态。绘画本事是意识的产物,不是纯客观的审美。所以中国早期绘画的形态不是对自然的描绘,而是出于主观意识上的构建。然而这种意识状态似乎塑造了中国绘画一直追求画外的神秘感受。也就是我们现在所说的意境。而这种意识是反作用于人本身是一种虚幻的妄想。这样的绘画状态就夹杂着很强的动能。

2 古老文化中关于动的审美取向

中国的传统文化《周易》就最早包含着“动”的辩证审美思维,将“未济”卦作为最后一卦就是要说明自然界是“天行健,君子以自强不息”在中国人的审美感受中一直是通过绘画的方式实现理想化的非现实状态。早期的绘画是在通过绘画的实际功效来满足人们对现实的需求,通过对动物和植物的绘画,表现了对现实生活能够丰衣足食的想象。由于当时人们对自然认知的局限,在生活中诸多无法解释的现象都最终通过意识形态的产物来进行阐释。并幻想通过意识改变现状,绘画就在这里起到了与天与神的沟通作用。在中国传统的绘画意识中最早就具有一种非静态的逻辑思维方式。

早期的绘画本身是有具体的精神和实用价值的,应该不是纯粹的装饰功能,透过绘画表现人们改变现状的理想化状态,通过视觉获得精神满足的方式和手法。“最早的绘画不管是服务于巫术还是服务于宗教[4]”,其最终的目的都将作用于人的精神意识,后来绘画的实用性功能消失以后逐渐的演变成装饰性的艺术语言。在中国的传统文化中人们的意识状态是趋于辩证的认知,任何事物的现实状态都是在两极的互相转化中,“福兮祸所存,祸兮福所倚”不再是单方面片面的看待事物的性质。中国人的时空观念是没有将两者分开的。时间和空间始终是作为一个整体来认知的“天地一东篱,万古一重九”。

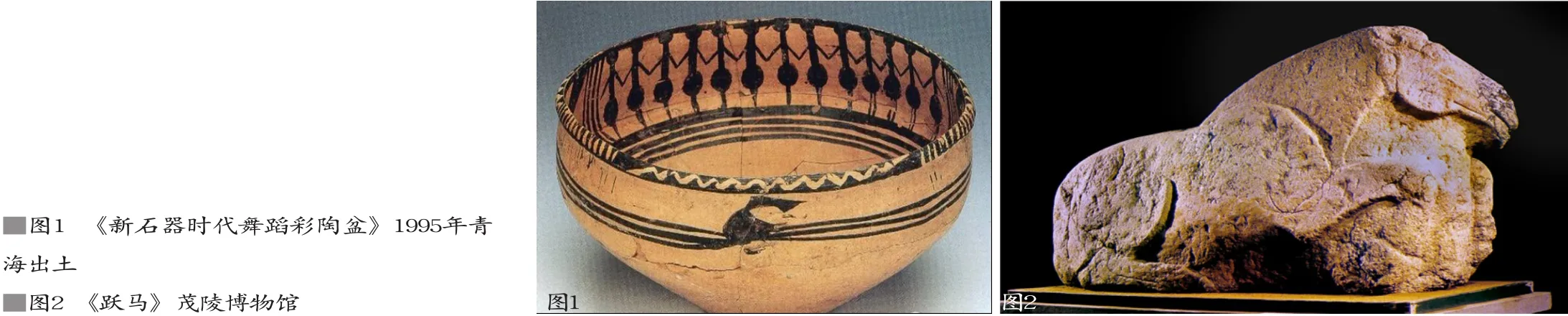

在汉代的雕塑中,具有强烈的浪漫主义情怀,不管是马踏飞燕还是说唱俑都在一定的层面上说明了中国汉文化中对“动”的审美关照。这是对现实生活的积极主动的热情玩味。汉代画像砖中的雕刻有荆轲刺秦王、泗水捞鼎,都淋漓尽致的展现了动感十足的场景,汉代古拙的艺术造型背后是灵动神秘的文化气象。在霍去病墓的“跃马”通过两个动作之间的动态过渡展现了一种对艺术的深刻理解[5](图2)。西方直到罗丹才真正意义理解了艺术上的动感表现技巧。在整个汉代的文化现象中有王侯贵族幻化死后的极乐升天,有对烈士贞女的歌颂吟咏,也有对现实生活的体乐玩趣,都从不同的层面上呈现着一个伟大的民族内涵。为整个民族的审美心理奠定了最基本的文化。在后面的时代中一直未曾真正的改变过。

东西方的文化都在追求永恒的主题。中国的传统文化中应该有个高度文明的木器文明时期,之后才是石器文明,石器文明由于可以保存成为文明的开端,但是中国的建筑文化主要的焦点是木材。虽然中国人对石器的造型同样是非常严谨的,并对石器的结构力学研究很深入从而出现了拱券的建筑形态,但是以石材和砖材的建筑主要是营建阴宅的内容。阳宅还是使用了木材,中国建筑之所以采用木质材料而没有选择石材,除了这种材料方便取材易于加工并具有亲和性之外,同时木材这种建筑材料可变,具有很强的生命特征,从长成到腐烂再滋养万物,这是生命的轮回。通过变来表达永恒的生命过程,也许这就是中国建筑千年不变的文化动因,同时也承载了国人的审美。

3 国人对圆形以及时间的认知

圆形在中国人的意识中是非常重要的审美形态,“圆满”“天圆地方[6]”都是表达了国人认为圆形可以带来审美的满足感,圆形是怎样进入人的审美形态的?在新石器时代人类使用的工具进入了磨制的时代,并且发明了钻孔的技术,通过钻孔,工具可以变得更加专业,更加的便利。从而使工具发生了划时代的变化,圆形是一种圆周运动带来的痕迹,一种非常完美的运动痕迹。由于起点和终点的重合,最终使得圆形成为了没有明确的起点和终点的混沌状态。这种形态最终将人类的文明形态和自然状态分离开来,成为了人类文明的代表性产物。圆形,就这样伴随着人类的进化,影响得越来越广泛,最后成为中国人审美逻辑的一部分[7]。

圆形代表着天,也就代表着无边无际的时间,天又代表着乾属阳,所以圆形是阳性的,圆形在生活中代表着完美圆满的感觉。圆形从最基本的功能使用到没有明确的实际功效,而转化成完全意义的审美感受,最终成为一个民族的文化符号。圆形对中国人的审美心理的影响不可谓不深刻。圆形最早出现在使用工具上的一个功能部位,最后转化成装饰造型,所以民族文化的审美核心是一种生存的累积。是一种文明现象的精神核心,只有最核心的部分才可以在历史中保留存活下来[8]。

中国自古有天圆地方的说法,这是非常明确的两元形的认知,中国的文化始终是在圆和方之间徘徊,“无规矩不成方圆”,在中国的古老文化中,圆形代表时间,方形代表空间,时间是天,空间是地,“天”逝者如斯不舍昼夜,在既变中无往不复,这就是天,在变与不变之间亘古转化。也许中国人感念这样的文化理智,使得圆形也成为了中国哲学的审美图形。祭天的住宅设计成圆形的,圆形成为了人神交流的载体,圆形也是道教的符号,在该符号中圆是自然宇宙的整体,在这个整体中形体不管是宏观还是微观都可以用圆来进行解释。在佛教中人们不痛惜现世却追梦来生,幻想世事的轮回。

“有之以为利无之以为用,”道可道非常道。名可名非恒名。圆的背后是无象无形,几近于道。

在西方的文明中直到十九世纪末二十世纪初才真正的认识到时间艺术的内涵,并在构成的艺术形态中加以使用,直到伯格森在自己的哲学中具体的提出事物的时间性的本质哲学含义[9]。从而成为了在艺术创作中不断的使用的文化定义。但是在中国的文化体系下时间始终是伴随着我们的生命进程,从每个人的出生就进行了时间的定格[10]。中国的文化的本质就是对时间的认知上[11]。时间本身是一种对天体的分布规律的认知方式[12],不同的时间点天体的分布形态是不同的,所以携带产生的磁场也是不同的。时间就这样成为了每一个生命的坐标。

4 结语

总而言之,“动”成为了国人的审美潜意识,“行到水穷处,坐看云起时”上至诗词大赋,下到黎民谚俗都可以看出中国人的审美观念和意识形态。动是生命的形态与意识,是自然的本质,一切皆在动静。中国的文化形式能够在外来文化的不断侵蚀下始终独立的自我完善和发展,这说明了我国的文化生命是强大和合理的。内在的驱动本身就可以不断的实现自我的完善和更新。

(责任编辑:张 杨)

:

[1]李泽厚.《华夏美学》[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[2]苏珊·朗格.《艺术问题》[M].南京:南京出版社,2006.

[3]宗白华.《美学散步》[M].上海:人民出版社,2005.

[4]朱志荣.《夏商周美学思想研究》[M].上海:人民出版社,2009.

[5]刘宗超.《汉代造型艺术及其精神》[M].上海:人民出版社,2006.

[6]叶郎.《中国美学史大纲》[M].上海:人民出版社,2009.

[7]张岱年.《中国哲学大纲》[M].上海:商务印书馆,2015.

[8]约翰·拉瑟尔.《现代艺术的意义》[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[9]弗雷德里克·R·卡尔.《现代与现代主义》[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[10]吴碧波.大美方式,创意无限——大音希声,大象无形,大美无言[J].家具与室内装饰,2016,(09):76-81.

[11]刘栋,程越.西方艺术的逻辑化审美思维——从具象到抽象的认知[J].家具与室内装饰,2016,(05):38-39.

[12]东方.京,一种新的当代话语[J].家具与室内装饰,2016,(09):32-37.