基于多流域生态网络模型的用水系统结构特征演化分析

2018-03-02王悦斌林常青王晓慧北京化工大学化学工程学院北京100029北京市水处理材料工程技术研究中心北京100029

王悦斌,林常青,李 媛*,王晓慧 (1.北京化工大学化学工程学院,北京 100029;2.北京市水处理材料工程技术研究中心,北京 100029)

随着人口与社会经济的不断发展,我国的用水需求逐年递增,日益突出的水资源匮乏问题已经严重影响到国民经济的发展与居民生活水平的提高.以2015年为例,我国用水总量为6180亿m3,达到水资源可利用量的21.83%,大于国际经验所提出的20%这一“水危机”标准.因此,如何更有效利用水资源和实现水资源的可持续发展,成为了我国水资源规划与管理中急需解决的问题之一.

近年来,针对流域水资源系统这样一个综合了水资源的自然、环境、生态、社会和经济等5种基本属性,且各属性关联伴生相互影响的复杂系统[1-2],系统的复杂性受到了越来越多研究学者的重视,因此系统学的研究方法相继出现并逐渐成为近些年的研究趋势[3-8].其中,生态网络分析(Ecological Network Analysis, ENA)方法由于其具备从系统整体角度出发、且能“自上而下”对系统进行建模并以此来对系统状态进行描述的特点,和提出涵盖系统各种属性的系统性度量指标的优势而在水资源领域得到了越来越多的应用和研究[9-15].研究学者们利用生态网络分析方法从水资源管理、水资源系统结构、水体代谢系统等多个方面对黑河、黄河流域、滇池流域、海河流域和淮河流域等水域进行系统分析,最终目的是实现该水域的可持续性发展.但是,这些研究目前尚局限于单一流域,没有考虑多流域之间的相互关系与影响.鉴于我国自五十年代以来已开展多项跨流域调水工程,在各个流域之间建立了紧密的输配水关系,因此,将多流域的水资源系统作为研究对象,进行水资源系统的生态网络分析研究亟待开展.

基于此,本研究将资源性严重缺水和水资源承载力与经济社会发展不相符的黄淮海流域(2003~2014年)为研究对象,采用生态网络分析方法,构建多流域生态网络模型,从系统整体角度分析和研究多流域水资源系统结构特征的发展与演变规律,并提出相应的管理措施,促进黄淮海流域水资源的可持续利用.

1 研究区域概况

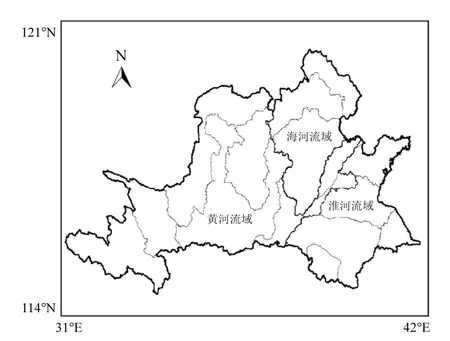

黄淮海流域位于中国东北部地区(东经31~42°,北纬114~121°),流域总面积为144万km2,包括13个省市和2个直辖市,分别为青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、河北、山东、安徽、江苏、北京和天津(图1).

黄、淮、海三大流域紧密相连,是我国社会经济最大的集中区域.尽管黄淮海流域人口、GDP和粮食产量均占全国的1/3以上,但自20世纪80年代以来,黄淮海流域就已经成为我国最严重缺水地区[16],水资源的短缺问题严重限制了其社会经济的发展[17].为解决严重的水资源匮乏及水资源分布不均的现象,我国自五十年代提出“南水北调”工程后相继提出了“引滦入津”“引黄济青”等20多项大型跨流域调水工程,其中,“引黄工程”将黄河、淮河、海河三大流域相互联结,实现了水资源在流域之间的调配,从一定程度上缓解了该地区水资源的短缺问题.

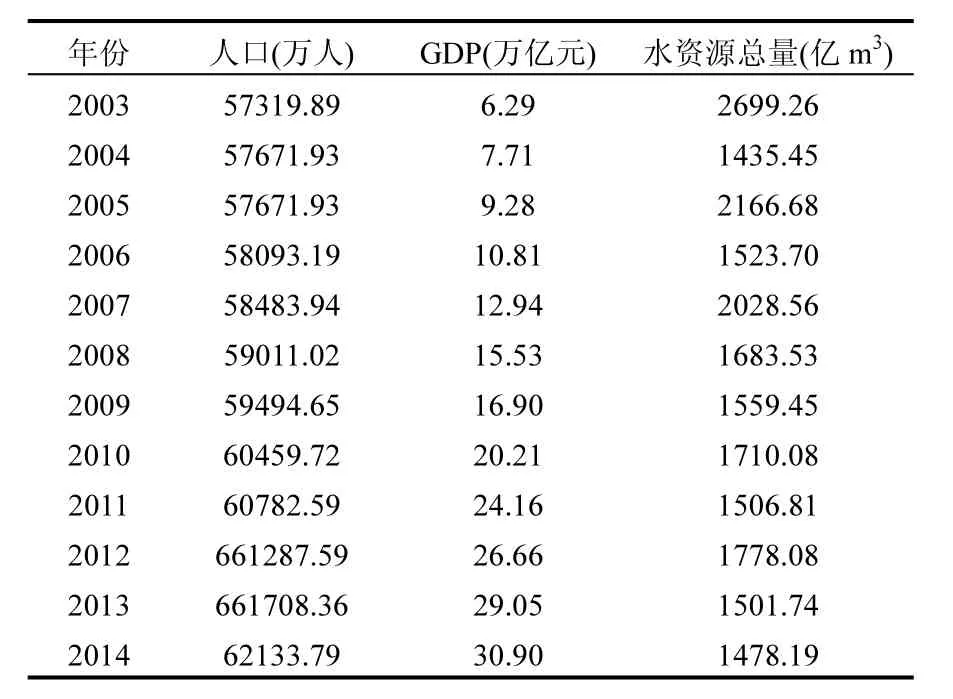

黄淮海流域2003~2014年的社会经济情况如下表1所示.

表1 黄淮海流域2003~2014年社会经济和水资源情况Table 1 Socioeconomic and water resources situations of the HHH basins during 2003~2014

图1 黄淮海河流域区位及边界Fig.1 Mapof HHHbasinsand its location in China

2 研究方法

生态网络分析是广泛应用于生态系统研究中的一种系统学分析方法,它将复杂的生态系统表示成由节点和节点之间物质、能量、信息传输所构成的一个网络,关注于系统元素之间介质的流动,基于投入产出分析[18-21],通过矩阵计算研究生态系统的结构、功能以及发展与演变规律[22-27].在对复杂系统研究的应用中,该方法可以从系统的整体角度出发,通过研究系统内部组分的直接与间接联系,从而可以对系统内部某组分对其他组分的影响作用进行量化.并且,通过情景模拟的方法,生态网络分析还可以预测系统内部某组分或某连接的变化对系统其他组分或整体产生的影响,以及通过表征系统整体特性的网络指标对比同一系统在不同时间或不同系统在同一时间内的变化.近年来,随着生态网络理论的不断完善与发展,该方法不仅在生态系统中得到了广泛应用[28-31],同时也引入到了水资源领域[32-34].

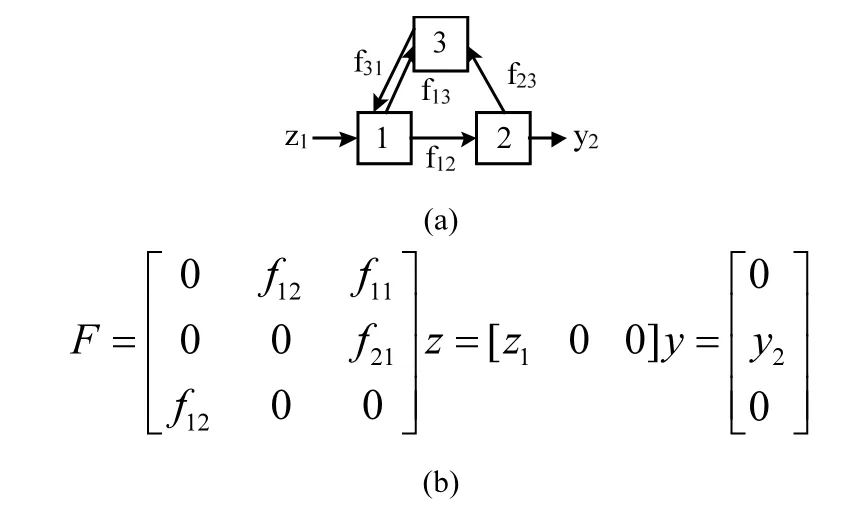

以三组分的系统为例,所构建的三组分生态网络模型如图2(a)所示;在此基础上,建立网络组分间流量矩阵F、系统边界输入流矩阵z和系统边界输出流矩阵y,如图2(b)所示.基于构建的网络模型,对各路径流量进行赋值,通过对生态网络指标进行计算开展分析.

图2 三组分生态网络模型图及组分间流量矩阵、系统边界输入流矩阵和系统边界输出流矩阵示意Fig.2 Athree-compartmentsecologicalnetwork model and flow adjacent matrix, input adjacentmatrix and output adjacent matrix

2.1 系统整体分析法

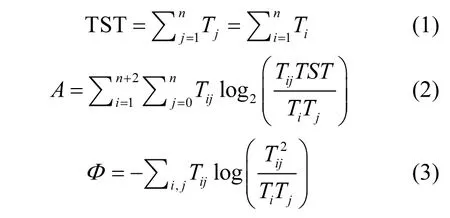

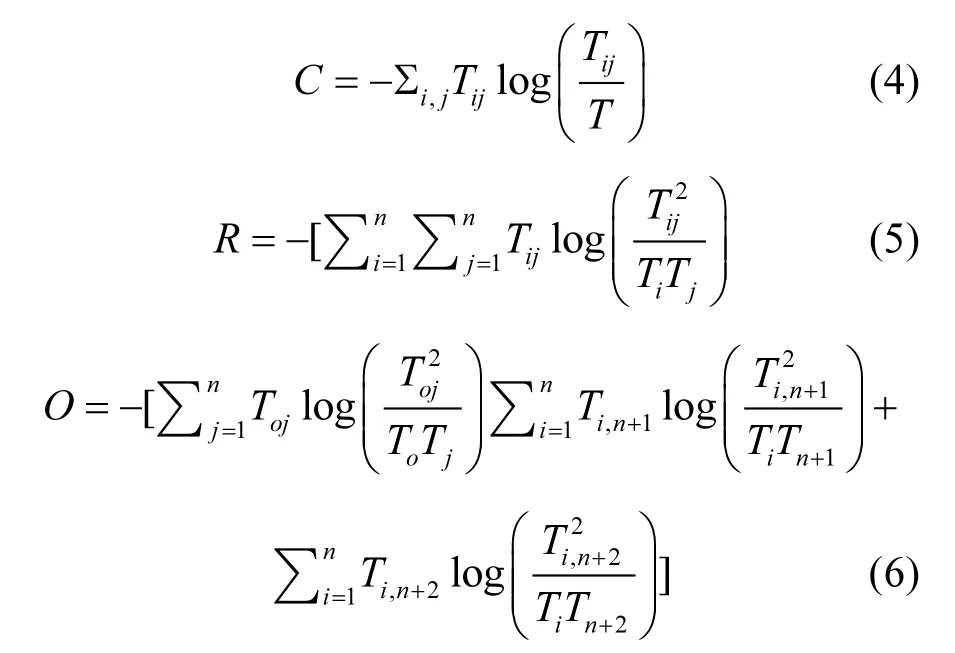

在生态网络分析中,由MacArthur首次将Shannon信息理论应用到生态系统网络中[35],形成了系统整体分析法,相继提出了TST(Total System Throughflow)、A(Ascendency)、Φ(Resilience)、O(Overhead)、R(Redundancy)、C(Development capacity)等评价系统整体特性的指标[25].

式中:n为生态网络模型中的节点数(即组分数),节点0表征物质能量由环境输入系统各组分的输入源;n+1表征系统中的物质能量由各组分向环境进行输出的输出源;节点n+2表征系统中的物质能量在各组分上被消耗的消耗源;Ti,j为从节点i流到节点j的流量(即图2中的组分间流fij);Ti为流入节点i的流量之和(即图2中的输入流zi之和);Tj为从节点j流出的流量之和(即图2中的输出流yi之和).系统总通量TST(式1)表征在系统网络中物质能量在各组分间传输以及与环境进行输入输出的总流量.在水资源系统中应用时,通过TST指标的计算,可以准确量化水资源系统中进行传输转化利用的所有水量,进而表征系统的规模大小.对于A和Φ两个指标,在生态网络理论中,作为两个重要的结构指标被用来进行系统可持续性的度量[23].其中,指标A(式2)度量的是系统发展过程中正向反馈的大小[20,34],代表系统中可以维持系统长期完整性的有序组织部分,用以衡量系统在进行物质能量传输时的效率[36].指标Φ(式3)描述的是系统的冗余R(Redundancy)和开销O(Overhead),二者之和用以表征系统遇到外界干扰时恢复到稳态的能力,即系统恢复力的大小[39].指标A与Ø的和表征系统的发展容量大小,即系统中所有正向反馈与冗余及开销的和,用指标C(式4)来表示.在基于A和Φ所进行的生态系统的可持续度量研究中,Ulanowicz提出了关于生态系统可持续发展的生态网络结构平衡理论.该理论认为在一个自然生态系统中,系统中物质能量的传输效率与系统受到外界干扰后的恢复力之间应该存在着一个平衡的关系才能保证系统的可持续发展,即A或Ø在系统发展容量C中所占的比例过高与过低都不利于系统的可持续发展,只有当二者处于一个平衡状态时,系统的发展才是可持续的[24,26].据此,研究者提出了指标a和φ来分别表示A与C的比值和Φ与C的比值,如公式(7)(8)所示.

2.2 多流域水资源利用系统生态网络模型构建

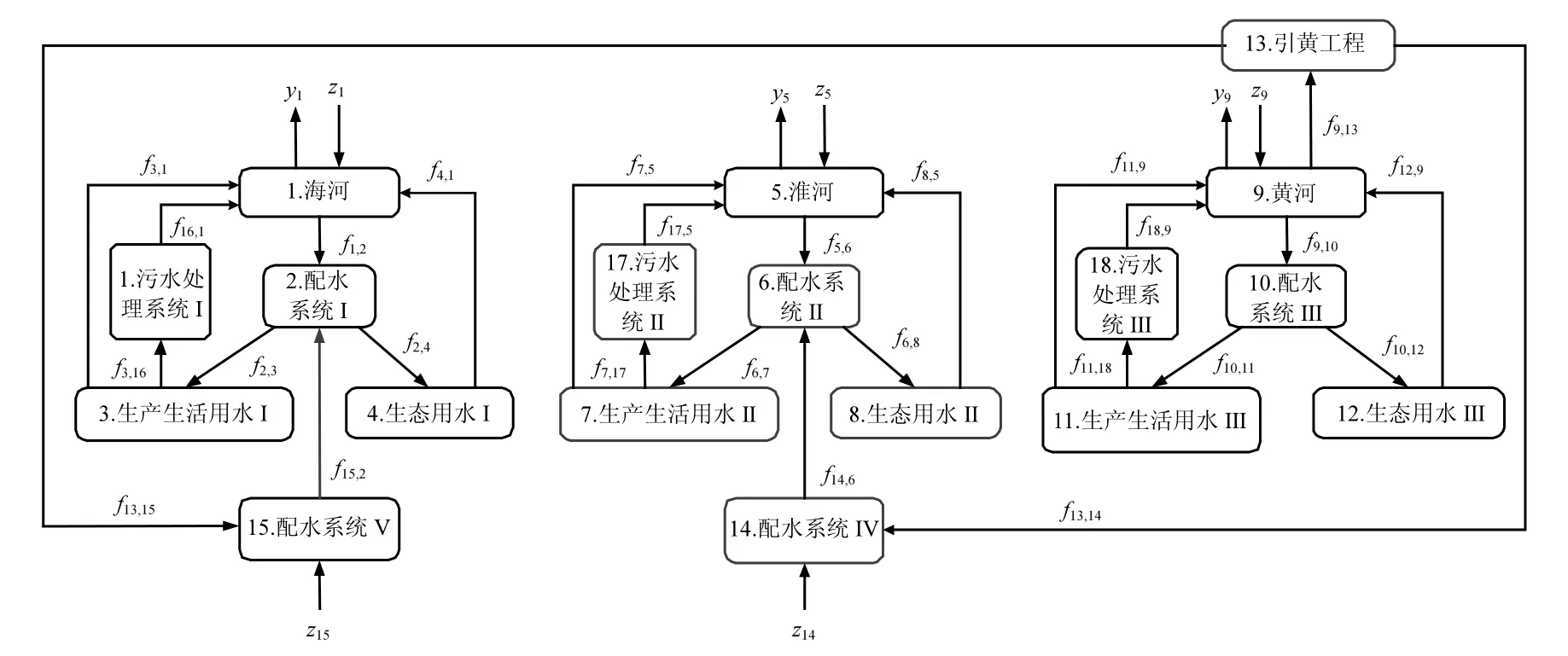

根据黄淮海3个流域之间的相互联系以及各流域内各用水部门之间的水量传输转化关系,本研究构建了具有18个节点(表2)、37条路径的多流域生态网络模型.其中,为了将流域中生态用水在模型中的存量形式转化为模型中的流量形式以参与系统整体指标的计算,根据研究者所提出的虚拟节点和路径的构建方法[40],设置了4、8、12三个虚拟节点和f2,4、f4,1、f6,8、f8,5、f10,12、f12,9六条虚拟路径.模型如图3所示,zi表示从环境输入系统节点i的流量;yj表示节点j消耗的流量或向环境输出的流量;fi,j表示由节点i到节点j的流量.其中,z1、z5、z9为3个流域当年的降水量;z14、z15为通过“引江工程”跨流域调水进入淮河、海河的水资源量.将来自于流域水体的水量通过f1,2、f5,6、f9,103条路径输入到配水系统中,进入配水系统的水量通过f2,3、f6,7和f10,113条路径分别分配到工业、农业、生活等生产生活用水中,生态用水通过f2,4、f6,8和f10,123条路径分配到4、8、123个节点中,生产生活用水中未处理的水量通过f3,1、f7,5和f11,93条路径直接排放到河流中,其余生产生活用水通过f3,16、f7,17和f11,183条路径排入污水处理厂进行处理,经处理达标后的生活、工业废水排入河流,用f16,1、f17,5和f18,93条路径表示.f13,15、f13,14分别是通过“引黄工程”将黄河流域的水资源跨流域引入到海河流域和淮河流域的水量.

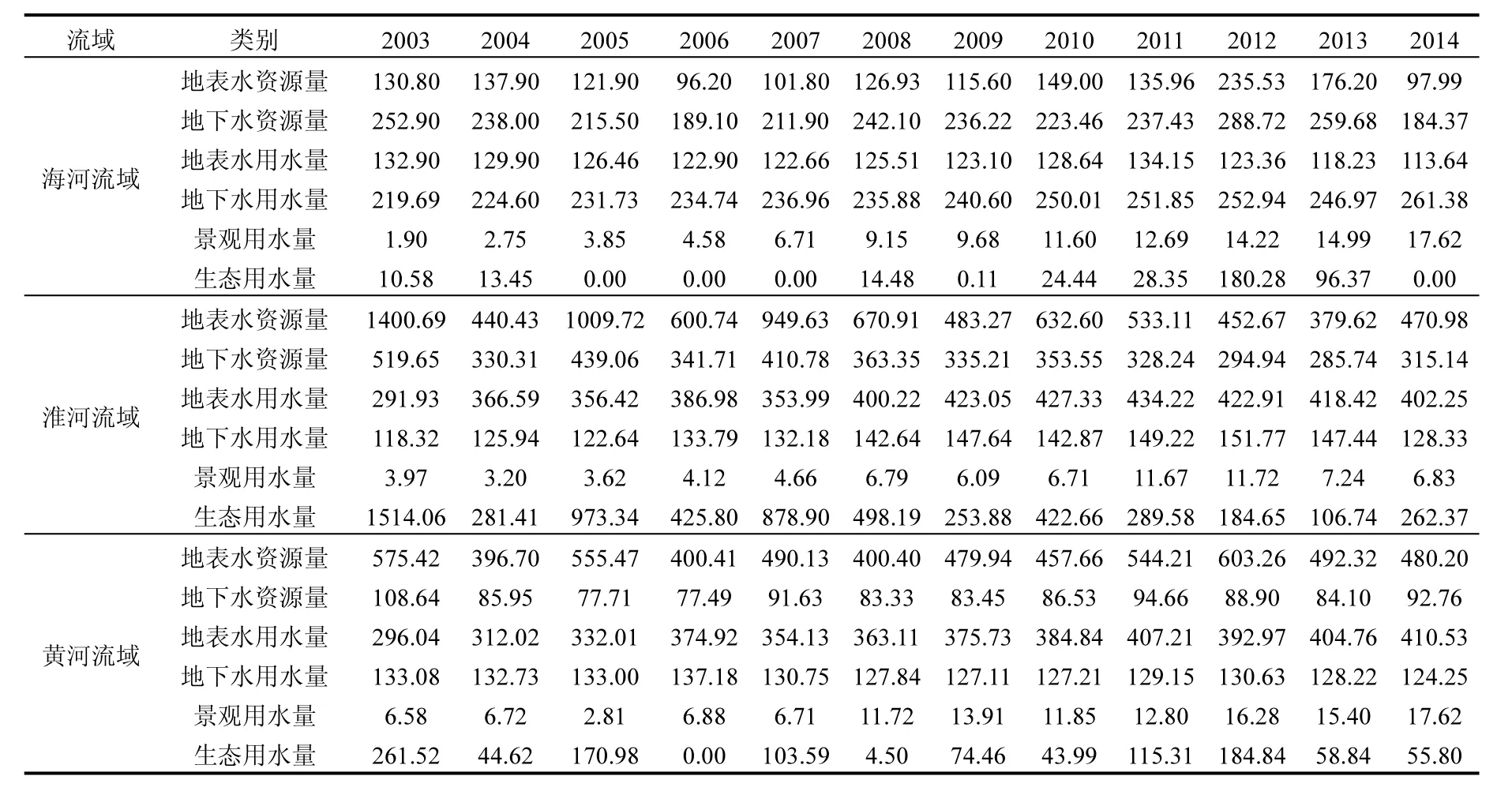

基于以上构建的多流域生态网络模型,根据2003~2014年黄淮海流域水资源基础数据对其路径流量进行赋值,结果如表4所示.计算所需数据来自《黄河水资源公报》、《淮河水资源公报》、《海河水资源公报》、《中国环境年鉴》、《国民经济和社会发展统计公报》和《环境状况公报》.其中,生态用水是指在特定的时空范围内,生态系统维持一定的稳定状态所消耗的、不作为社会和经济用水的水资源量[41-42].由于缺少该区域详细的生态用水量数据,根据生态用水定义及参考Li等[13]对生态用水量计算的研究方法,本研究利用总水资源量和水资源利用量的差值来进行简化计算,其中在本研究水资源利用系统模型中生态用水量包含景观用水量,所以需要加上景观用水量,即生态用水量=水资源总量+景观用水量-水资源利用量,如表3所示.对于超采的情况,生态用水量取值0.

图3 黄淮海流域水资源利用系统的多流域生态网络模型Fig.3 Multi-basin ecological network model of water use systems for HHH basins

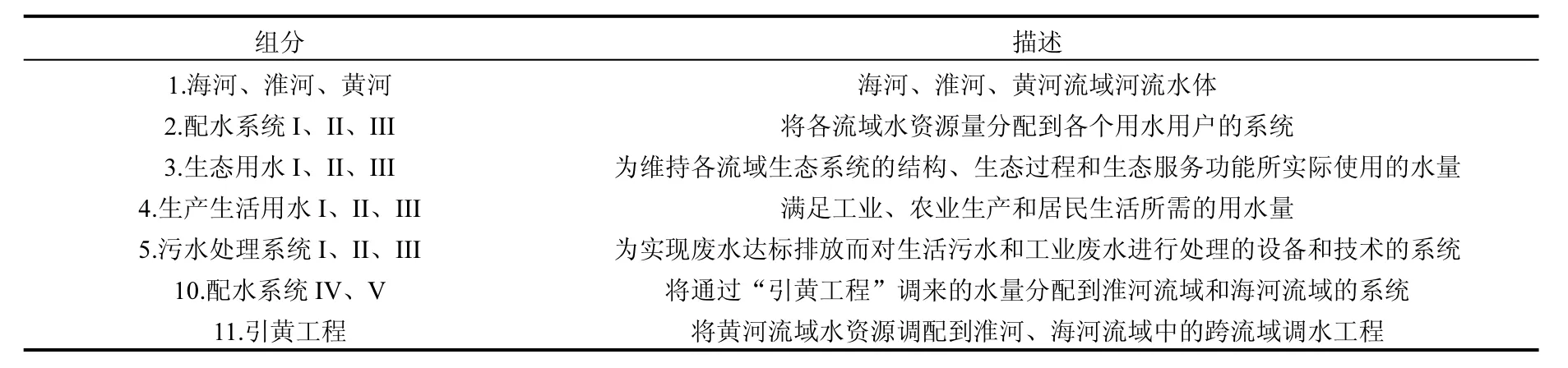

表2 多流域生态网络模型节点描述Table 2 Description of the compartments in the multi-basin ecological network model

表3 2003~2014年海河、淮河、黄河流域生态用水量(亿m³/a)Table 3 Environmental water consumption for the HHH River Basin during 2003~2014 (108m3/a)

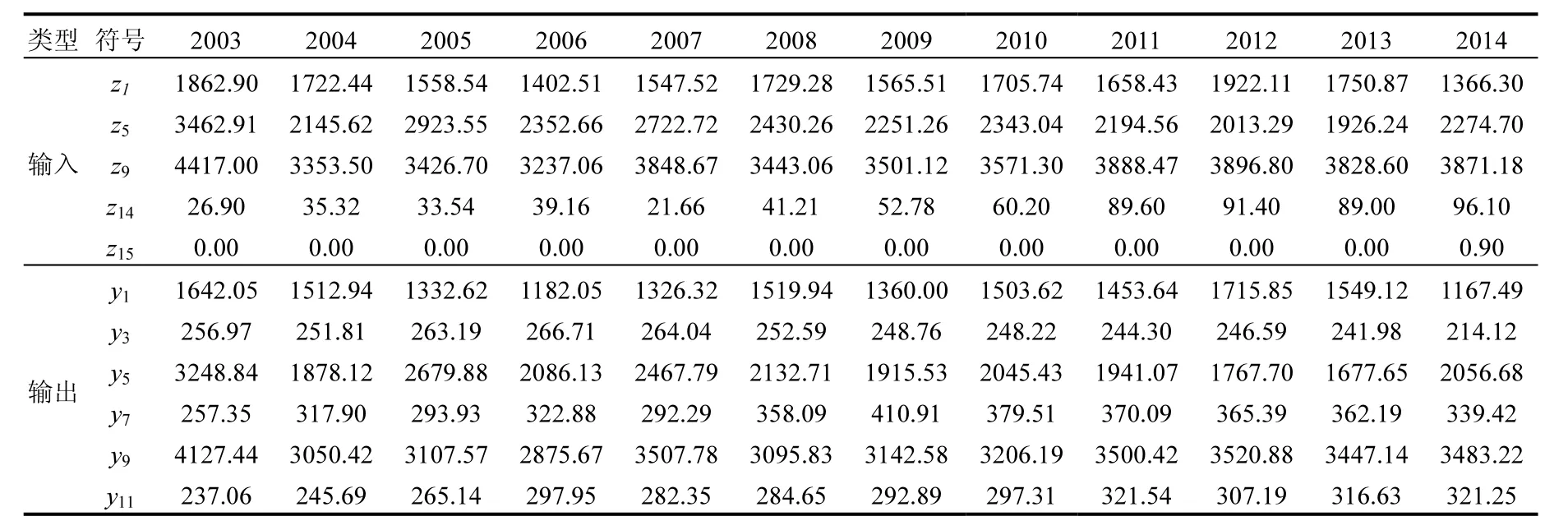

表4 2003~2014年黄淮海流域水资源利用系统网络流量值(亿m3/a)Table 4 Ecological network flows of HHH basins during 2003~2014 (108m3/a)

续表4

3 结果与讨论

3.1 TST变化趋势及分析

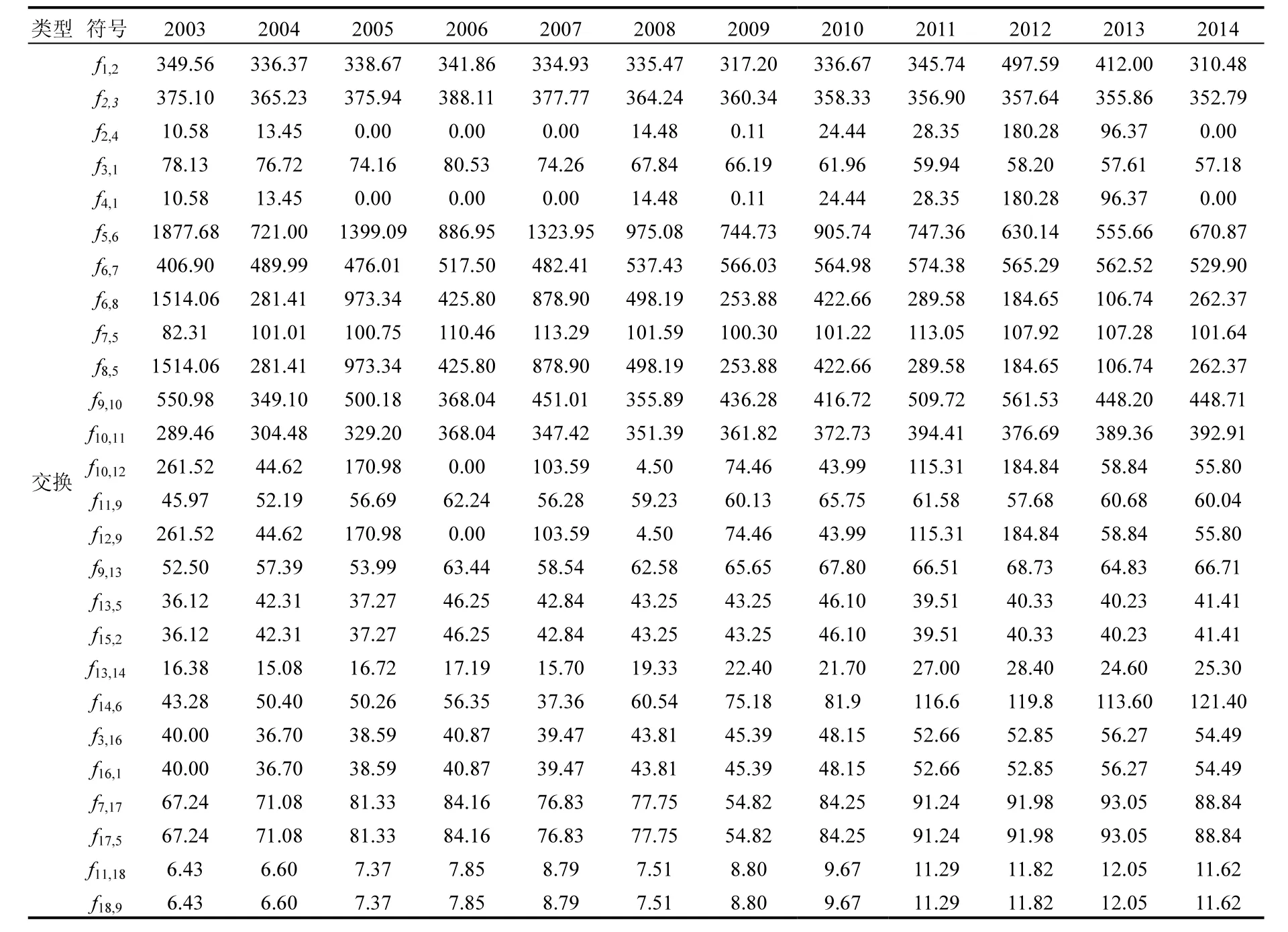

图4 黄淮海流域水资源利用系统TST变化趋势Fig.4 Changes of TST during 2003~2014 for HHH basins

图4显示了黄淮海流域水资源利用系统总通量的变化趋势.在2003~2014年期间黄淮海流域的TST呈现先直线下降而后在一定波动中逐渐趋于稳定的变化特点.总体分为3个阶段:第一阶段为2003~2004年,TST减少了9065.09 亿m3,降低33%;第二阶段是2004~2007年期间,TST值存在较大的波动,在2007年达到22129.81 亿m3;最后直到2014年,TST浮动于20000 亿m3左右,趋于平稳.

根据TST的计算方法,在网络路径不变的前提下,影响TST变化的主要因素是系统输入量.在该模型中系统的输入量包括降水量和“引江工程”跨流域调入的水量.通过数据分析发现,调水量在2003~2014年间变化不明显,所以降水量成为影响TST变化的主要因素.以2003年、2004年和2006年降水量为例,2003年是降水量最丰沛的一年,降水量为9742.81亿m³,2004年和2006年是相对最少的2年,分别为7221.56亿m³和6992.23亿m³,这与TST在2003年、2004年和2006年出现最高值和最低值的变化一致.

在本研究中,由于数据的缺乏,生态用水量的计算主要是基于水资源总量和社会经济用水的开发程度之间的差值.由于黄淮海流域社会经济用水开发程度在2003~2014年间逐年增加,所以水资源总量的变化成为了主导其生态用水量大小的主要因素,也因此,在本研究中,降水量变化趋势和生态用水量的变化趋势相一致:在2003~2004年大幅度下降,之后在2004~2014年间在一定波动中趋于平稳.因此,本研究中,TST的变化不仅一方面和降水量变化趋势一致,另一方面也反映了黄淮海流域在2003~2014年间生态用水被不断挤占的现状.

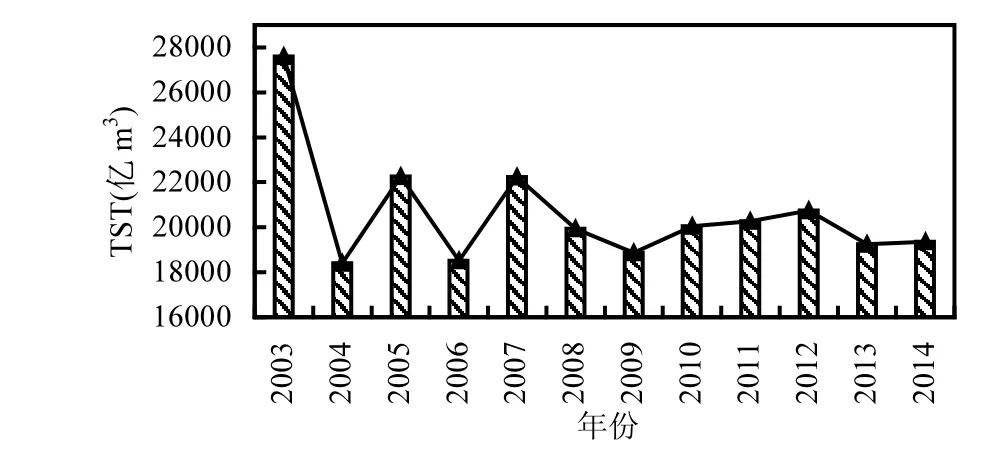

图5 黄淮海流域万元GDP用水量变化趋势Fig.5 Changes of water consumption amount per 10000 Yuan GDP during 2003~2014 for HHH basins

为了缓解生态用水被不断挤占的现状以改善生态环境质量,提高其社会经济用水效率可以有效改善生产用水的增加对生态环境所产生的压力.本研究计算了2003~2014年期间黄淮海流域的万元GDP耗水量指标,结果如图5所示.由结果可见,在2003~2014年间黄淮海流域用水效率不断提升,从172.16m³/万元提高到42.56m³/万元.虽然这在一定程度上减缓了生产生活用水量的增加,但实际的生态环境用水仍得不到满足.从表3中F(2,4)、F(6,8)和F(10,12)数据可见,其生态用水量仍呈现逐年递减的变化特征,其中尤以淮河和黄河流域生态用水量的减小情况最为明显,表明了该流域的生态环境用水问题较为严峻.因此,针对该区域生态需水不能得到满足的现状,在后续的水资源管理中,需要继续通过调节水价、开展农业节水灌溉、增加工业循环水利用等方式来提高用水效率,减少生产生活用水量,降低水资源的开发利用程度,缓解生产生活与生态环境间的用水竞争,以保证流域中具有足够的生态用水量以满足生态环境健康发展的需求.

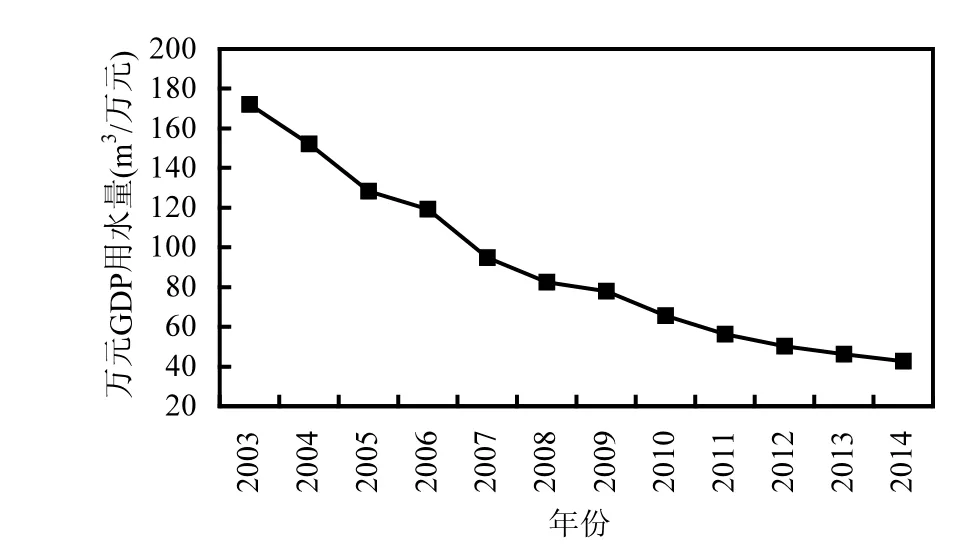

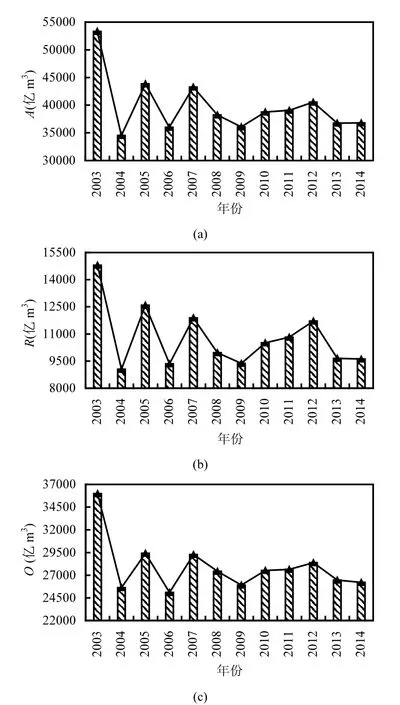

3.2 A(Ascendency)、R(Redundancy)和O(Overhead)变化趋势及分析

图6 黄淮海流域水资源利用系统A、R、O变化趋势Fig. 6 Changes of A、R、O during 2003~2014 for HHH basins

通过图6可以看出黄淮海流域水资源利用系统的A、R和O具有相似的变化趋势.2014年A、R和O的值相比2003年分别降低了31.02%、53.96%和37.24%,在2003~2004年间大幅度降低,之后在2004~2007年存在较大的波动,直至2014年3个指标在一定波动中趋于平缓.

将TST(图4)和A[图6(a)]的变化趋势图进行对比,发现TST与A具有相同的变化趋势,经计算,二者相关系数高达0.997.这并不难解释,因为根据A的计算公式可知A综合了TST和AMI两方面的共同作用[43-44].并且,这一结论也与Latham所提出A与TST具有很强的相关性,且TST是影响A变化的主导因素[45]的研究结论相符.由此可以得出,在2003~2014年间黄淮海流域水资源利用系统中TST是A变化的主要影响因素,同时随着系统总通量的减小,网络组织中的有序部分也会随之不断减少.

根据生态网络理论,当外界环境对系统的干扰减小时,R会随之减小[45].因此,R的计算结果[图6(b)]反映了黄淮海流域在2003~2014年间系统所受到的外界环境压力在逐渐减小.在黄淮海流域水资源利用系统中,外界环境对系统的干扰强弱主要由各节点消耗量和输入量两方面构成.由系统网络流量值,表3中F(3,0)、F(7,0)、F(11,0)的变化情况可知,黄淮海流域的总耗水量在2003~2004年间大幅度下降,由9769.71亿m³降至7256.88亿m³,总体减少25.72%;而在2004~2014年期间又在一定波动中小幅度上升了8.2%.可见,从总体上来说,在2003~2014年间外界环境对系统的干扰逐渐减弱.

根据生态网络理论,O反应了网络中各节点与环境间所产生的开销大小,当该值减小时,说明系统受到外界环境的压力减小,当该值增加时,则相反[47].因此,如图6(c)所示,O在波动中逐渐减小的这一结果说明了在2003~2014年期间,黄淮海流域水资源利用系统的开销在一定波动中逐渐减小,系统受到来自于环境的压力在一定波动中不断减小,这和上述R的分析结果中所提到的外界环境对系统干扰减小的结论相一致.

结合R和O的分析结果可知,在2003~2014年期间,黄淮海流域水资源利用系统受到来自于环境的压力减小,而该压力的减小主要是由于系统中生产生活耗水量的减小造成的.对黄淮海流域在该期间所开展的水资源管理措施进行调查发现,在国家“十一五”、“十二五”规划提出建设节水型社会的总纲领下,黄淮海流域所属的各省份围绕建设节水型社会“四大体系”逐步建立并完善了节水型制度体系,从管理体系、经济结构体系、工程技术体系和行为规范体系等方面提出相应具体措施,如调整产业结构、开展农业节水灌溉技术、加强清洁生产、提高城乡居民生活用水和工业循环水利用的效率,由此大幅度提高生产生活的用水效率,有效减少了生产生活中的耗水量,从而使系统受到的环境压力减小,更有利于系统的稳定发展.

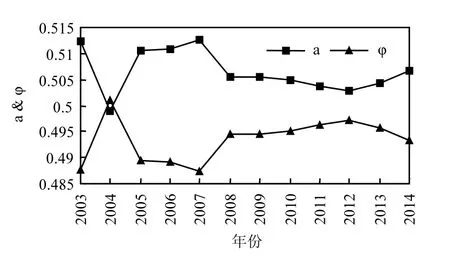

3.3 a和φ变化趋势及分析

图7显示了在2003~2014年间a和φ的变化趋势.a的变化主要分为3个阶段:第一阶段是2003~2007年,a在2003~2004年间大幅度下降达到最低值后逐渐升高;第二阶段是2007~2012年,a缓慢下降;第三阶段则是2012~2014年,a呈现升高的变化趋势.相应的,由于a+φ=1,所以φ呈现了与a完全相反的变化特征.2004年,系统的φ大于a,说明在2004年系统的恢复力即抵御外界干扰的能力比系统自组织能力强.除去2004年,在其他年份中,系统的a大于φ,说明此时系统的物质传输及转换能力比系统恢复力强.总体来说,该系统在此期间呈现出了a大于φ的网络结构特征.

图7 黄淮海流域水资源利用系统网络a和φ变化趋势Fig.7 Changes of a and φ during 2003~2014 for HHH basins

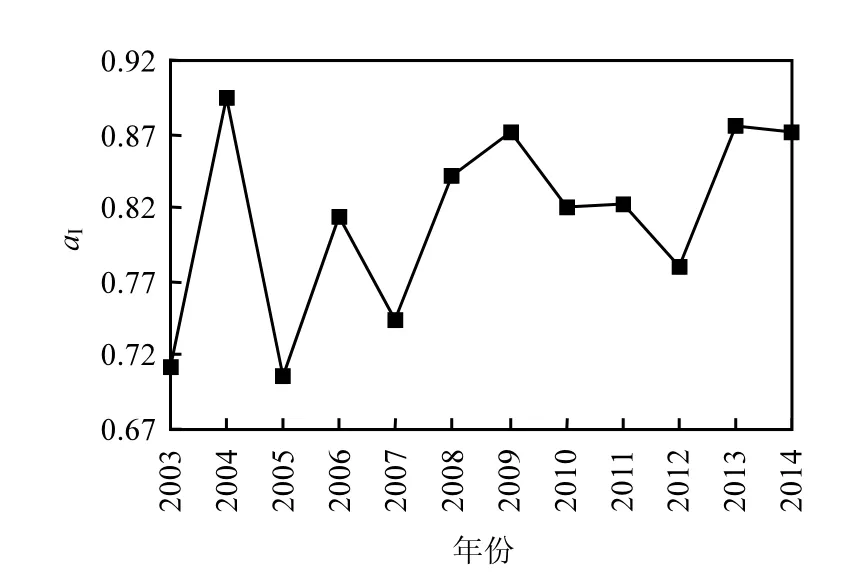

根据Baird[48]的研究理论,在生态系统中,系统内部即关于节点间物质传输的AInternal和CInternal的比值aI(即aI=AInternal/CInternal)代表系统的成熟度,aI值越大系统越成熟和稳定,具有更好的自组织性能.据此,本研究计算了2003~2014年黄淮海流域水资源利用系统aI的变化情况,如图8所示,随着时间的变化,系统的aI值在2004年达到最大值,在2005年达到最低值,而后在一定波动中逐渐增大.如果依据Baird理论,则2004年、2009年、2013~2014年是黄淮海流域水资源利用系统成熟度相对较高的4a,且成熟度在2005~2014年间不断增大.但是,通过对比历年生态用水量的变化情况可知,在以上所提到的系统相对成熟的年份中,生态用水量的值均相对较低,说明当年该系统的生态用水量短缺问题严重,由生态用水短缺带来的一系列生态环境问题会对系统的可持续性发展产生较大的影响.可见,这一结果与Baird的成熟度理论相悖.这是因为,对于水资源利用系统来说,它不仅包含了自然生态环境要素,还包含了社会经济等人工要素的共同作用,相比生态系统来说属于半自然半人工复杂系统.因此,应用于自然生态系统中的成熟度指标并不能完全适用于水资源利用系统.从该角度而言,在水资源利用系统的分析中,生态网络分析中所提到的系统成熟度与系统的可持续性并不具有相关性.所以,在未来的研究中,需要进一步研究提出适用于水资源利用系统的可持续度量指标和研究方法.

图8 黄淮海流域水资源利用系统aI变化趋势Fig.8 Changes of aI during 2003~2014 for HHH basins

综上所述,自2003年以来,黄淮海流域水资源利用系统受到的外界压力越来越小,但生态用水短缺的问题仍十分严峻,可持续性有待提高.在未来的发展过程中,可以进一步通过提高水价、加强农业节水灌溉、提高循环水利用等措施来提高黄淮海流域的用水效率,并通过调水引流、闸坝控制等方式来提高生态补水量,以持续减小系统所受到的外界压力和干扰,促进黄淮海流域水资源利用系统的可持续发展.

4 结论

4.1 在2003~2014年期间,系统TST在一定波动中不断减小,主要受自然环境(降雨量)的影响;同时也反应了在该期间,其生态用水量受到挤占,生态环境脆弱性加大的现状.尽管当地通过提高城乡生活用水水价、改善农业节水灌溉、增强工业水循环利用等措施很大程度上提高了用水效率,在一定程度上抑制了生产生活用水量的增加,但未能有效改善生态需水无法得到满足、依然短缺的现状.

4.2 系统的A、R和O在2003~2014年期间具有相同的变化趋势,均在一定波动中逐渐减小.由该结果可知,在此期间,黄淮海流域通过建立并完善节水型社会制度体系,促进了生活、农业、工业等多方面用水效率的提高,使得耗水量逐渐减小,从而减小了其受到来自外界环境的压力和干扰.

4.3 通过a和φ分析,黄淮海流域水资源利用系统在2003~2014年期间,在总体上呈现出了a大于φ的网络结构特征.同时,通过对aI进行分析发现,应用于自然生态系统中的成熟度指标并不能完全适用于水资源利用系统.在水资源利用系统的分析中,生态网络分析中所提到的系统成熟度与系统的可持续性并不具有相关性,对水资源利用系统的成熟度与可持续性仍需进一步研究.

[1] 王 浩,秦大庸,王建华.流域水资源规划的系统观与方法论 [J].水利学报, 2002,33(8):1-6.

[2] 王 浩,王建华,秦大庸,等.基于二元水循环模式的水资源评价理论方法 [J]. 水利学报, 2006,37(12):1496-1502.

[3] 赵建世,王忠静,翁文斌.水资源复杂适应配置系统的理论与模型 [J]. 地理学报, 2002,57(6):639-647.

[4] 彭 祥,胡和平.黄河水资源配置博弈均衡模型 [J]. 水利学报,2006,37(10):1199-1205.

[5] 赵建世,王忠静,甘 泓,等.双要素水资源承载能力计算模型及其应用 [J]. 水力发电学报, 2009,28(3):176-180.

[6] 孙冬营,王慧敏,于 晶.基于模糊联盟合作博弈的流域水资源优化配置研究 [J]. 中国人口.资源与环境, 2014,24(12):153-158.

[7] Berger T, Briner R, Diaz J. Capturing the complexity of water uses and water users within a multi-agent framework [J]. Water Resources Management, 2007,21:129-148.

[8] 程 蕾,郝增超,曾维华.基于生态网络分析法的煤化工水网络结构解析 [J]. 中国环境科学, 2017,37(6):2363-2368.

[9] 石 红,张 博,李 媛,等.基于生态网络分析的流域水资源可持续性评价方法研究 [J]. 水电能源科学, 2015,33(4):38-42.

[10] Kharrazi A, Akiyama T, Yu Y, et al. Evaluating the evolution of the Heihe River basin using the ecological network analysis:efficiency, resilience, and implications for water resource management policy [J]. Science of the Total Environment, 2016,572:688-696.

[11] Li Y, Chen B, Yang Z F. Ecological network analysis for water use systems—A case study of the Yellow River Basin [J].Ecological Modelling, 2009,220(22):3163-3173.

[12] Li Y, Yang Z. Network structure analysis for environmental flow toward sustainable water use [J]. Procedia Environmental Sciences, 2010,2(6):1737-1744.

[13] Yuan Li, Yuebin Wang, Changqing Lin, et al. Evaluating the Revised Water Use Network Model based on Ecological Network Analysis with the Consideration of Environmental Flow [J].Journal of Environmental Accounting and Management, 2017,5(3):255-271.

[14] Wu B, Zeng W, Chen H, et al. Grey water footprint combined with ecological network analysis for assessing regional water quality metabolism [J]. Journal of Cleaner Production, 2016,112:3138-3151.

[15] Mao X, Yang Z. Ecological network analysis for virtual water trade system: A case study for the Baiyangdian Basin in Northern China [J]. Ecological Informatics, 2012,10(7):17-24.

[16] 中国水利水电科学研究院.黄淮海流域水资源合理配置研究简介 [J]. 中国水利, 2003,(2):39-47.

[17] 邵薇薇,黄 昊,王建华,等.黄淮海流域水资源现状分析与问题探讨 [J]. 中国水利水电科学研究院学报, 2012,10(4):301-309.

[18] Leontief W W. Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States [J]. Review of Economics& Statistics, 1936,18(3):105-125.

[19] Leontief W W. The structure of American economy, 1919~1939:an empirical application of equilibrium analysis [J]. Economic Journal, 1952,62(248):908.

[20] Leontief W W. Input-output economics [M]. Oxford University,1966:35-50.

[21] Hannon B. The structure of ecosystems [J]. Journal of Theoretical Biology, 1973,41(3):535-546.

[22] Patten B C. Systems approach to the concept of environment [J].Ohio Journal of Science, 1978,78(4):255-271.

[23] Fath B D, Patten B C. Review of the foundations of network environ analysis [J]. Ecosystems, 1999,2(2):167-179.

[24] Zorach A C, Ulanowicz R E. Quantifying the complexity of flow networks: How many roles are there? [J] Complexity, 2003,8(2):68-76.

[25] Ulanowicz R E. Quantitative methods for ecological network analysis [J]. Computational Biology & Chemistry, 2004,28(5/6):321-339.

[26] Ulanowicz R E, Goerner S J, Lietaer B, et al. Quantifying sustainability: resilience, efficiency and the return of information theory [J]. Ecological Complexity, 2009,6:27-36.

[27] Tollner E W, Schramski J R, Kazanci C, et al. Implications of network particle tracking (NPT) for ecological model interpretation [J]. Ecological Modelling, 2009,220(16):1904-1912.

[28] Heymans J J, Baird D. A carbon flow model and network analysis of the northern Benguela upwelling system, Namibia [J].Ecological Modelling, 2000,126(1):9-32.

[29] Christian R R, Thomas C R. Network analysis of nitrogen inputs and cycling in the Neuse River estuary, North Carolina, USA [J].Estuaries, 2003,26(3):815-828.

[30] Whipple S J, Borrett S R, Patten B C, et al. Indirect effects and distributed control in ecosystems: Comparative network environ analysis of a seven-compartment model of nitrogen flow in the Neuse River estuary, USA—Time series analysis [J]. Ecological Modelling, 2007,206(1/2):1-17.

[31] Schramski J R, Gattie D K, Patten B C, et al. Indirect effects and distributed control in ecosystems: Distributed control in the environ networks of a seven-compartment model of nitrogen flow in the Neuse River Estuary, USA—time series analysis [J].Ecological Modelling, 2007,206:18-30.

[32] Bodini A, Bondavalli C. Towards a sustainable use of water resources: a whole-ecosystem approach using network analysis[J]. International Journal of Environment & Pollution, 2002,18(5):463-485.

[33] Li Y, Yang Z F. Quantifying the sustainability of water use systems: Calculating the balance between network efficiency and resilience [J]. Ecological Modelling, 2011,222(10):1771-1780.

[34] Hai R, Shi H, Zhang B, et al. An ecological information analysis-based approach for assessing the sustainability of water use systems: a case study of the Huaihe River Basin, China[J].Clean Technologies & Environmental Policy, 2015,17(8):2197-2211.

[35] Hairet T, Wang W, Li Y, et al. Assessment of water ecological carrying capacity based on ecological network structure [J].Journal of Environmental Accounting & Management, 2014,2(4):335-345.

[36] Mac Arthur. Fluctuations of animal populations, and a measure of community stability [J]. Ecology, 1955,36:533-536.

[37] Weber B H, Depew D J, Dyke C, et al. Evolution inthermodynamic perspective: An ecological approach [J].Biology & Philosophy, 1989,4(4):373-405.

[38] May R M. Will a large complex system be stable? [J] Nature,1972,238:413-414.

[39] Holling C S. Resilience and stability of ecological systems [J].Annual Review of Ecology & Systematics, 1973,4:1-23.

[40] Fath B D. Ecological network analysis: network construction [J].Ecological Modelling, 2007,208:49-55.

[41] 王西琴,刘昌明,杨志峰.生态及环境需水量研究进展与前瞻 [J].水科学进展, 2002,13(4):507-514.

[42] King J, Brown C, Sabet H. A scenario-based holistic approach to environmental flowassessments for rivers [J]. River Research and Applications, 2003,19:619—639.

[43] Ulanowicz R E. Growth and development: ecosystems phenomenology [J]. Quarterly Review of Biology, 1986,11(1):73.

[44] Ulanowicz R E. An hypothesis on the development of natural communities [J]. Journal of Theoretical Biology, 1980,85(2):223-245.

[45] Latham L G, Scully E P. Quantifying constraint to assess development in ecological networks [J]. Ecological Modelling,2002,154:25-44.

[46] Ulanowicz R E. Ecology, the ascendent perspective [J]. Quarterly Review of Biology, 1999,22(2):207-226.

[47] Ulanowicz R E, Norden J S. Symmetrical overhead in flow networks [J]. International Journal of Systems Science, 1990,21(2):429-437.

[48] Baird D, Mcglade J M, Ulanowicz R E. The comparative ecology of six marine ecosystems [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences, 1991,333(333):15-29.