中医药文化旅游发展策略

2018-03-01江惺俊孙健炜

◇江惺俊 孙健炜

一、中医药文化旅游发展历程

1.个别试点阶段

中医药旅游于20世纪90年代缓慢起步。北京按摩医院是我国较早开展旅游接待的医疗单位。该院1998年被批准为旅游涉外定点单位,2000年接待旅游团队43批,接待海外游客580人次。此后,中医药旅游在一些沿海城市日渐升温。如,杭州在历史悠久的涉外旅游点梁宅建成杭州第一个中医展示馆——广兴堂国医馆;三亚将中医保健和旅游休闲相结合,利用其独特的气候、环境优势以及包含南药、黎药在内的传统医药资源,吸引了大量俄罗斯游客前来体验中医旅游。

2.局部探索阶段

2009年起,中医药旅游开始引起部分省市的重视。广东省率先启动中医药文化养生专项旅游,出台《广东省中医药文化养生旅游示范基地评定标准(试行)》,于2011年5月评定广东省首批19家中医药文化养生旅游示范基地。安徽亳州制定《中华药都·养生亳州行动计划(2009—2011年)》,加快构建中药产业、养生文化旅游产业和中医医疗保健服务三大体系,着力打造特色突出、文化厚重、产业发达的养生之都。杭州成立了中医养生健康旅游推广联盟,并举行了“乐享养生,妙在杭州”中医养生健康旅游体验活动首游式。北京成立中医药文化旅游工作领导小组,制定了一系列指导中医药文化旅游产业发展的纲领性文件,评选“北京中医药文化旅游示范基地”。甘肃省先后制定了《甘肃省中医药养生旅游工作实施方案》《甘肃省发展中医药生态保健旅游规划纲要》,提出建立中医药生态保健旅游产业体系的目标,庆阳岐伯圣景、平凉灵台皇甫谧文化园、天水市中医药生态旅游区、定西市中医药旅游生态园区等中医药旅游项目渐次落成或上马。

3.全面发展阶段

2014年起,随着中央一系列文件的出台,中医药旅游发展开始驶入快车道。2014年8月,国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》指出,“发挥中医药优势,形成一批中医药健康旅游服务产品。规范服务流程和服务标准,发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游”。同年12月,国家中医药管理局和国家旅游局签署《关于推进中医药健康旅游发展的合作协议》,两部门正式建立合作机制,推动各级中医药和旅游管理部门、企业、协会等合作。2015年4月,国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》,将“培育发展中医药文化和健康旅游产业”列入《规划》的七大重点任务,支持举办中医药健康服务展览和会议等途径发展中医药健康旅游。同年11月,国家中医药管理局和国家旅游局联合下发了《关于促进中医药健康旅游发展的指导意见》,提出发展中医药旅游的总体要求、基本原则、工作目标和重点任务。国家中医药健康旅游示范区创建工作正有序开展。

可以预见,随着旅游业战略支柱产业地位的进一步确立以及中央系列政策的出台落地,中医药作为旅游业改革创新、转型升级的一项重要举措,有望站上风口,迎来全面发展。

二、中医药文化旅游发展制约因素

尽管政策暖风不断,但受诸多因素制约,中医药文化旅游的发展仍踟蹰不前,发展成效还不尽如人意。

1.对中医药文化认同度不高

民众对中医药文化的认同度不高是制约中医药文化旅游发展的一个重要因素。在国际上,大多数国家仅仅立法承认针灸,不承认中医,中药也没有药品地位。在国内,随着近代西医学在中国的落地生根,中、西医两种不同的医学体系不断冲突,有影响的“中医存废之争”就先后爆发了五次之多,时至今日,“中医是伪科学”之类的说辞仍不绝于耳。有学者就中医的社会认同度进行了问卷调查后发现,由于对中医不了解,中医医疗机构不足,西医学快速发展等因素的影响,绝大部分(81.3%)受访者表示对中医感兴趣,认可中医的存在和发展,但仅有17.4%的受访者在看病时首选中医。

2.中医药旅游参与热情不高

有学者就中医药旅游的相关问题对到访北京的游客进行过问卷调查。调查发现:在对医疗旅游的认知上,对医疗旅游不了解和非常不了解的分别占受访人数的48%和27%,超七成受访者不了解医疗旅游,说明游客对医疗旅游的认知明显不够;在对发展中医药旅游的态度上,分别有8%和46%的受访者表示非常支持和支持发展中医药旅游,还有42%的受访者持无所谓态度,4%的受访者表示非常不支持或不支持,说明消费者对中医药旅游的支持度不高;在参与中医药旅游的意愿方面,38%的受访者非常愿意或愿意参加,6%的受访者不感兴趣,56%的受访者无所谓,这也说明旅游者对中医药旅游的参与热情还不高。

3.中医药文化保护状况堪忧

近年来,我国通过建立非物质文化遗产保护名录制度,保护非物质文化遗产代表性传承人,开展中医药传统知识调查,建立非物质文化遗产生产性保护示范基地等途径,不断加强对中医药文化遗产的保护,通过建设中医药文化博物馆等展示场所加强公开展览,制作影视作品和出版物,开展国际交流等途径,强化对中医药文化的传承和传播。但是,传统中医药文化保护还存在诸多问题:传承人老龄化,技术传承后继无人;不少中医药非物质文化遗产项目目前正承受着巨大压力,发展陷入困境;国人对中医的认识不足等等。这些问题的存在,制约了我国传统医药文化旅游的进一步发展。

4.医旅融合不深,市场人气低迷

中医药文化旅游资源类型非常多样,但中医药文化旅游产品的结构还相对单一,医旅融合度不够。在早期的旅行社线路中,由于价格、质量、商家诚信等方面的问题,中医药旅游产品饱受游客排斥和诟病。最近开发的中医药文化旅游产品,虽然跳出了旅游购物的局限,但创新仍显不够。以最早发展中医药旅游的北京市为例,北京市先后确定了三批共43个“中医药旅游文化旅游示范基地”(含8个建设基地),这些示范基地的中医药特色较为明显,但与旅游的深入融合较少;观光性较强,参与性、体验性偏弱;有形文化较多,无形文化较少。比如,在北京市6家旅行社推出的7条中医药旅游线路中,多数线路是将中医养生的某些体验项目加入到常规旅游线路中,中医药文化特色难以突出,难以聚集市场人气。

三、中医药文化旅游发展对策

发展中医药文化旅游,中医药文化是资源基础,民众认同是社会基础,科学开发旅游产品则是其市场基础。

1.挖掘、保护中医药文化旅游资源,打好资源基础

旅游资源是旅游开发的基础。旅游资源是一个开放系统,如果说有标准或有核心定义,那么这个核心就是旅游产品,只要是具有开发为旅游产品的潜力的事与象,无论是有形的还是无形的,都可以被视为旅游资源。就中医药文化旅游资源开发而言,与中医药形成、发展、传播密切相关的教学科研实验场所,中草药种植和生产基地,特色社区、市场、广场、街巷、店铺、名人故居与历史建筑,历史事件及其发生地,中药炮制技艺和方法,民间节庆和现代节庆,文学艺术作品和传说、典故等等,都是旅游业可利用的宝贵资源。对这些资源进行挖掘、整理,是中医药文化旅游开展的基础,是判断一个目的地中医药文化旅游开发价值和开发途径的根本依据。对这些资源的科学保护,则是中医药旅游业可持续发展的根本保证。

2.科学开发旅游产品,打好市场基础

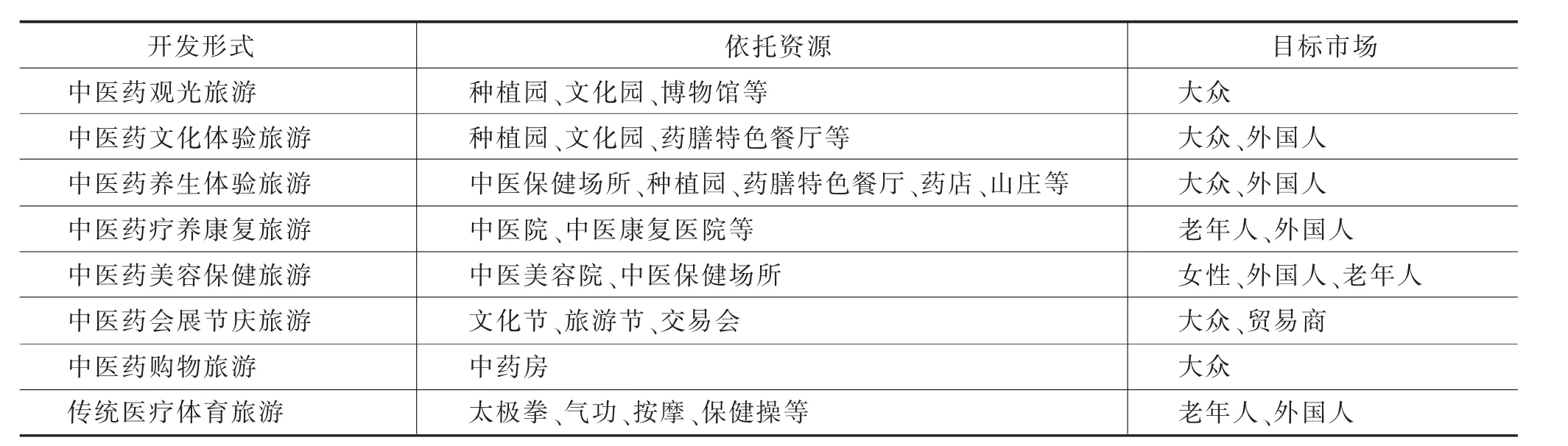

针对行业和市场“一头热,一头冷”的现状,中医药旅游开发必须紧密结合市场需求,合理设计旅游产品,打好市场基础。根据中医药的特殊功能和中医药文化的特点,将不同形式的中医药文化旅游资源依托相应的资源打入到目标市场中去。中医药文化旅游的产品开发形式、依托资源、目标市场如附表所示。

附表 中医药文化旅游的发展类型

3.重构中医药话语权,打好社会文化基础

话语权是中医发展的软性保障,也是中医地位提升的内部活动。由于法律制度中的中医药定位模糊、中国现代化进程中文化连续性的缺失、中医学教育与临床实践的脱节等方面的原因,导致中医药话语权的缺失,进而制约了中医药的创新发展。要增强国际、国内社会对中医药文化的认同度,打好中医药文化旅游开发的社会文化基础,就要在重估中医药价值的基础上,让中医人牢牢掌握话语权。在国际社会,要充分展示中医药在治疗慢性疾病、预防保健等方面的特殊价值,争取中医药与西医学的平等法律地位。在国内,要进一步明确中医药在法律制度中的定位,通过中医学的创新研究,促进中医药文化知识的推广,充分展示中医药防病治病的独特价值,让国人走近中医,信赖中医。

[1]李春燕.论中医文化认同危机的根源及其应对策略[J].时珍国医国药,2013(24).

[2]刘华云.北京市医疗旅游发展环境分析及对策建议[D].北京:北京中医药大学,2014.

[3]陈君,蔡其昀.中医药话语权缺失现状分析[J].环球中医药,2014(07).