科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰对比分析

2018-03-01斯琴庞大伟毕力格巴图

斯琴,庞大伟,毕力格巴图

(内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院,内蒙古呼和浩特010018)

1 引言

“头饰不仅是单纯的装饰品,并且是根植于蒙古族社会生活中的文化载体,不仅是民族手工艺绝美的见证,还解释了蒙古民俗文化的深邃内涵。”[1]受地域环境、风俗习惯的影响,蒙古族妇女的服饰经过浩瀚历史长河的洗礼,形成极具特色的物质文化和精神文化。[2]蒙古族头饰体现了蒙古族文化中独有的民族特色,适宜游牧生存,有着浓郁的草原风格,依照其民族的风俗、审美意义、价值取向等去选择材质来装饰本身的头和面貌。蒙古族头饰因部落间文化差异而有所区别。

2 科尔沁与鄂尔多斯部落的族群文化概述

2.1 科尔沁与鄂尔多斯部落历史

成吉思汗建立“怯薛”制度时,“科尔沁”就是“怯薛”执事的组成之一。1206年成吉思汗建立大蒙古国后,将所征服的领土属民分封给自己的家庭成员,哈萨尔分得了四千户属民,其初封地位于蒙古民族发源地——额尔古纳河流域。“科尔沁”成为成吉思汗胞弟哈萨尔的后裔统领的部落。元朝以及北元时期,哈萨尔及其后裔在蒙古统治机构中担任重要职务,并拥有很高的地位。1626年,科尔沁部已在各蒙古部落中率先归附满清,并实行“满蒙联姻”政策,科尔沁部落成为满清政权的最重要盟友。崇祯九年(1636年)3月20日,内蒙古24部49名封建领主与后金满蒙汉文武官员百余人在盛京召开大会。共退后金国主皇太极为“博克达彻辰汗”,改国号为“大清”。从此嫩科尔沁所属四部10旗分左右两翼会盟于科尔沁右翼中旗境内的哲理木山下,形成哲里木盟,又称“嫩江十旗”。

蒙古语中,科尔沁的意思是“箭筒士”,勇敢的科尔沁人在满清近300年的历史中起着举足轻重的作用。科尔沁部落较早与满族联姻,进行文化交流融合。满清入关时期,又有河北、山东等地的汉人进入科尔沁地区,汉族的“簪”传入,与科尔沁头饰进行了融合。

“鄂尔多”最初是指成吉思汗统一蒙古后所住的大帐,“斯”蒙古语中表示复数,意为许多宫帐。成吉思汗时期负责守护大汗“鄂尔多”的人很多,他们来自不同的蒙古部落,均围绕“鄂尔多”驻牧。后来人们根据他们特殊身份称之“鄂尔多斯”,就是“守护宫殿者”的意思。

鄂尔多斯较为完整的保留了蒙古族传统礼仪文化。鄂尔多斯头饰是鄂尔多斯蒙古族传统文化的继承,是多元手工精艺技巧的融合,是鄂尔多斯人财富的堆积和欣赏水平的体现[3]。

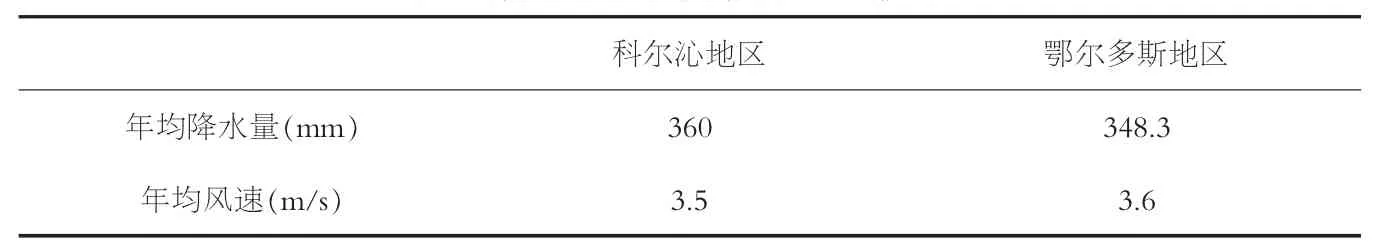

表1 科尔沁地区与鄂尔多斯地区气候对比

2.2 科尔沁与鄂尔多斯自然地理

服饰和头饰作为文化形态的外在表现形式,其最基本的功能是实用。首先,不同的地理环境和自然条件为不同的服饰、头饰类型的最初形成奠定了客观的物质基础。其次,地理环境对服饰、头饰实用性的决定性作用还表现在,在特定地理环境基础上形成的特殊产业和身缠方式虽服装款式所产生的深刻影响[4]。

科尔沁区地处内蒙古自治区东部,大兴安岭南坡,松辽平原西端,座落在西辽河、教来河冲积平原中部,耸立在美丽的科尔沁大草原,地域辽阔,物产丰富。年均降水量360 mm,年均风速3.5 m/s,最大风速21.7 m/s。

鄂尔多斯位于内蒙古自治区西南部,西北东三面为黄河环绕,南临古长城,毗邻晋陕宁三区。多年平均降水348.3 mm,多年蒸发量2506.3 mm,为降水量的7.2倍,年平均风速3.6 m/s,最大风速的风压0.6 kN/m2。

科尔沁地区较鄂尔多斯地区降水较多,且鄂尔多斯蒸发量大,导致鄂尔多斯较科尔沁地区干燥;年平均风速鄂尔多斯比科尔沁大。鄂尔多斯比科尔沁气候干燥,风沙大。

科尔沁妇女头饰属于发簪类头饰,把头发编成两股用发簪、发钗完全固定在脑后,是因为生活环境温暖、生产方式农耕化而采用的一种编发方式。这种编发方式主要吸收满汉文化要素[5]。鄂尔多斯妇女头饰属于头戴类头饰,由于鄂尔多斯地区气候干燥、风沙大,头饰中的额围箍、发棒、裹发扇、坤秋帽等均起到了防止风沙的效果。

3 科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的整体造型

3.1 科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰整体风格

历史上科尔沁是蒙古东部最大的部落,科尔沁服饰乃影响了大清服饰。科尔沁头饰属于发簪类头饰,整套头饰由缀珊瑚额箍,银质簪钗和垂链三部分构成,分别是:缀珊瑚额箍、绿松石头牌饰、银烧蓝镶珊瑚发筒、银质扁簪钗、宝石竖簪、弓形簪、蝙蝠簪,凤钗、蝴蝶钗、步摇、垂链、耳饰、红珊瑚枝衔翠步摇等共十五件组合而成。

簪、钗、扁方、步摇均属妇女的发件饰品,用来挽束头发,有时多件组合使用,有时选择其中一两件搭配。簪头纹饰精致玲珑,手法变化多端,可以从上而下,也可以由下而上,可径直插入,也可以斜插,尤其是盘高发髻时,此类的装饰品更是不可或缺。头围箍、耳饰,有一至三坠不等,据家庭经济情况而定。

鄂尔多斯头饰,整套头饰雍容华贵,内敛雅致,选料珍贵,厚重凝练,装饰豪华气派,鬓穗与连垂交相辉映,美艳夺目。它是蒙古族装饰品中的精华,是鄂尔多斯人的骄傲。鄂尔多斯头饰由冠饰和双侧下垂的连锥构成,利用额围箍,额眉网,挂饰,发棒,胸饰,顶饰,坠饰等饰品,以装饰为主,实用为辅的一种编发方法。选用金银,珊瑚,绿松石,玛瑙,珍珠,翡翠等贵重材料,以红色为基调,錾刻和镶嵌为主,再配以刺绣等工艺制作。

鄂尔多斯妇女头饰的特点是含多数珊瑚。额围箍有珊瑚护耳,双侧各坠数条或十几条长约40厘米垂饰和坠饰,头饰重量在十公斤左右。鄂尔多斯服饰既保留了宫廷服饰高贵与华丽的气质,又体现了守陵人服饰独有的庄严与肃穆的风格。

3.2 科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰图案装饰

科尔沁头饰用缠枝纹点缀的簪和钗历代盛行,多为如意头和大盘式缠头,佩戴耳坠,上插蒙古花簪,此簪用珠宝精工细琢而成。它将花朵、花蕾、苞叶、果实组合在连绵不断的藤蔓上,曲折繁盛的形态,因其连绵不断,而寓“生生不息”,有一种富贵华美之感,有极高的艺术价值。

鄂尔多斯头饰采用吉祥的盘肠、龙凤、云纹、钱纹、缠枝、铃铛、蝴蝶、宝瓶、法轮、鱼纹等图案装饰,给人粗犷大气之感。宝瓶预示着聚满千万甘露,满足众生之愿望,包括善业与聪慧,清静与财气,有福智美满,聚宝不漏的吉利寄意。凤鸟是传说中的神鸟,有魅力祥和之意。蝴蝶常常用来象征生活美满和长寿,表达了氏族民众企盼吉祥平安、兴旺发达的生活理念。

鄂尔多斯妇女头饰基本保留了蒙古古代头饰的风格,以其华丽、精美、贵重,闻名于世。科尔沁妇女头饰相对于鄂尔多斯头饰结构比较简单、大方。

4 科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的部件细节

4.1 科尔沁妇女头饰部件细节

科尔沁头饰红珊瑚额带装饰有两种:一种是青布垫带上直接钉缀着三排红珊瑚珠,宽五厘米,长约三十二厘米;一种是用红珊瑚珠直接串成,当额装饰银牌或绿松石牌,其上有的嵌以半圆形红珊瑚,左右对称排列着长方形绿松石,上刻有梅花和盘肠,末端串着绿松石蝙蝠和元宝。

银镶红珊瑚扁方,一横两竖,一大两小,一侧设有圆轴,横的扁平一字形,长十八厘米。竖的锥形,上宽下窄,其上刻有缠枝和花卉,镶嵌有红珊瑚。

簪,针挺,有银裹红珊瑚头簪、红珊瑚鹿角头簪、梅花托簪,托簪一般上下带有托盘,用来托住发辫。

辫筒,六厘米长,直径三厘米,空心,两侧银包边,中间外裹小粒红珊瑚珠。

耳坠,钩形耳挂前装饰有桃形坠,下垂红珊瑚和银珠互串的坠子,每侧三串。

若家境富裕还带镶有珊瑚绿松石的金银戒指和银质手镯。

4.2 鄂尔多斯妇女头饰部件细节

鄂尔多斯头饰的头围箍是青布做成的直立式或八字形的环形箍,宽七厘米,整圈钉缀着约十个长方形银片,上镶嵌有大小二十个圆托,托上各嵌有十个半圆形红珊瑚和绿松石,上下沿装饰两圈红珊瑚,托的周边錾刻有梅花和卷草。

额眉帘,呈人字形,由银珠编成网帘,底沿吊红珊瑚坠子,垂于眉宇间。鬓穗长四十八厘米,上下为红珊瑚珠,以“轮”为中心,上下以珊瑚、松石侧饰,每侧六串,两个一组套着“轮”圆固,又分段延伸出六条、十八条银索链,底垂银铃。

后屏上窄下宽,呈凸字形,长二十五厘米,宽二十二厘米,镶有五百七十六颗红珊瑚,中间点缀三个银牌,底沿各排列一行绿松石和红珊瑚。耳屏,长十四厘米,宽十厘米,上缀一百一十三颗红珊瑚,末端呈半圆形,装饰与后屏相同。

连垂(发棒、辫套),总长八十厘米,上端用青布和棉布包裹成扁圆的槌形,里用软木,外裹发扇,叉形,有的一个叉,有的两个叉,有生殖的含义。扇高十三厘米,宽十六厘米,用青布缝制,扇面缀满红珊瑚,中间有两块刻着卷草纹的方形银牌,脸颊两侧装饰蝴蝶银牌,裹发扇底垂三十厘米长的网状穗子,分层又延伸出三十二条银索链。辫套,圆口,中间装饰花瓣、菱形宝瓶、凤鸟银牌,下垂三角形飘带。

胸挂饰,是一条二十厘米长,用青布缝制的上窄下宽的布带,带面缀满成排的红珊瑚,可在颈后对接系之,胸前数十条红珊瑚链连在布带上,垂于胸前。

5 科尔沁与鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的佩戴方法

科尔沁头饰的佩戴方法是:将头发梳顺,从额顶中间分缝,再从两耳上方把头发前后分开,用红头绳把后侧的发根缠绕二指许,分别编成一根辫子。把辫筒套在发辫的根部,两个竖扁方从前插进辫筒内,再从两个辫筒的后侧各插入一只托簪,两辫顺着发迹从托簪的托盘中交叉穿过,前后盘索后在扁方下固定。

鄂尔多斯头饰的佩戴方法是:先挂上耳坠,把头发从额顶中间分开,均等的分成两股,每股分别编成四至八根小辫子。再把编好的辫子缠在包布的木缘上,用红头绳上下系紧,罩上裹发扇。固定好后,把发棒的下端插进辫套内,后侧系扣,垂于胸前两侧。戴上头围箍,再戴上坤秋帽,帽子与围箍之间系上绸巾,左侧打结垂穗子,把胸挂饰两扣相系,挂在颈项上。

6 总结

科尔沁蒙古族妇女头饰属发簪类头饰,简洁端庄,珊瑚珠串头围带插各式簪钗,装饰风格深受满文化影响以及其农耕化的生产方式,袍服制作亦吸收满式风格,注重绣花、贴花、盘花等工艺运用。

鄂尔多斯蒙古族妇女头饰属发带类头饰,雍容华贵由冠饰和双侧下垂的连锥构成,继承和发展了蒙古族典型服饰品之一“罟罟冠”的风格特点,又体现了守陵人服饰独有的庄严与肃穆的风格。

蒙古族饰品作为存在于文化传统和生活模式中的重要组成成分,具有物质生活和精神生活相交融的特性。从制作技艺上看,蒙古民族的饰品维持了与传统款式相对应的传统制作方法。蒙古族各个地区的传统饰品,仍以家庭为单位制作,世代相袭,保存了较多的古制。因东西部地区地理文化差异,形成整体造型、部件细节、佩戴方法的不同。因此,通过对民族传统头饰的深入研究,能将蒙古族特有艺术风格更好的应用于新的艺术设计作品上,为民族文化的活态传承开辟一条新的途径。

[1]王远征.清代昭乌达蒙古族妇女簪钗头饰赏析[J].内蒙古艺术,2013.76.

[2]卢苏萌.蒙古族女性头饰的历史沿革和区域性差异[J].内蒙古艺术,2015.89.

[3]杜雪菲.鄂尔多斯蒙古族传统服饰艺术研究[D].内蒙古大学,2013.17.

[4]包春雨.试论科尔沁蒙古族头饰艺术[D].中央民族大学,2008.21.

[5]朝乐门托雅.蒙古民族传统饰品的比较分析[D].东华大学,2012.80.