美学视角下中国书法审美四字格的英译

2018-02-28朱楠楠

朱楠楠,顾 毅

(天津科技大学 外国语学院,天津 300222)

一、引 言

四字格作为中国书法审美评论中的常用表达方式,在很大程度上受中国古代较为工整而精炼的语言的影响。汉语从单音节词到四五言诗再发展到骈文,其对仗工整堪称一绝。四字格迎合了我国人民自古以来的平衡美心理。受中庸哲学思想的影响,中国人的美学观念中特别强调平衡美,所以四字词组就自然特别受宠爱,在行文、说话中人们都常用到它们[3]40-42。书法论著出现于两汉,到晋、唐时代发展到顶峰[4]45-49。四字格作为古代书法论著中的常用表达方式,符合其要求文词华丽而又对仗严谨整齐的时代特色。

通俗地讲,四字格既指惯常使用的、约定俗成的四字短语,尤其是四字成语,又可指临时根据语境需要组合而成的四字词组[5]122-128。中国书法审美中的四字格是书法评论家在欣赏某一书家的作品时,为了表达其作品的笔法、结体、章法、风格、体势等方面的特殊美,而求助于涵义深刻、短小精悍、表现力强的四字词组。因此可以说,书法中的四字格多是根据表达需要组合成的自由四字词组。书论家们巧妙地使用汉语中的四字格,淋漓尽致地展现了中国书法之美。

笔者主要从美学视角探讨书法审美术语中四字格的英译,使外国读者能同样感受到中国书法各要素的美。由于书法审美四字格本身的特殊性,简单地从直译与意译或归化与异化等以往研究四字格翻译的某一视角,并不能有效地翻译这些四字格。从美学视角探析中国书法审美表达中常用四字格的翻译方法,旨在传播中国书法特有的美学价值。

二、中国书法审美中的四字格

中国美学从一开始就与中国书法产生了密切的联系,因此讨论中国美学史时就一定离不开中国书法史。例如讲唐代美学时注定要讨论颜真卿强调法度的书家精神和张旭“超以像外,得其环中”的艺术思维。张旭观看公孙大娘舞剑而书法大获长进,就体现了现代审美心理学讲的“通感”理论。唐代司空图的《诗品》作为一个美学体系的典范,在其二十四品境界里,不断重复出现的词语中就包含了很多与中国书法审美有关的术语,如“雄浑”“绮丽”“自然”等。在描写宋人平淡的理想境界时,就谈到宋人写文章崇尚平易,写诗讲究平淡,书法追求淡泊。

四字格在古代书论中应用广泛。西晋卫恒在《四体书势》中称道隶书结体,“修短相副,异体同势,奋笔轻举,离而不绝”;唐太宗李世民用“烟霏露结,状若断而还连”描述王羲之书法连贯的结体。有关章法的描述莫过于孙过庭所说的“初学分布,但求平正;既已平正,务追险绝,复归平正”。唐张怀瓘在书论中称书法是“无声之音,无形之象”,讲的是章法的对称、穿插、呼应、断连。康有为在《广艺舟双楫·碑评第十八》中称道书法线条,“书若人然,须备筋骨血肉。血浓骨老,筋藏肉莹,加之姿态奇逆,可谓美矣”[6]118-122。

中国古代书论的言说方式无疑为后世书法评论家所传承。现代书法评论家也多用四字格,正契合了中国文言文凝练、表达力强的特点。从另一方面也反映出,古代书论典籍对现代书论家欣赏中国书法美时产生的重大影响。

三、中国书法审美中四字格的翻译方法

目前从美学的视角论述翻译的文章,涉及的文体包括电影字幕、文学作品、科技文章等,这在很大程度上说明了美学视角在翻译研究领域的适用性与可行性。当代翻译美学对原文的字、词、句、篇、意象、意境等从微观的方面进行了具体客观的语言描述。傅仲选把原文和译文都归于审美客体,作为审美客体的原文和译文,又可以从内容美和形式美的角度来分析翻译的审美效果。他指出译文的内容美是原文内容美的再现,它必须和原文的内容美保持一致。另外,他还指出译文形式要受原文形式美的制约,要尽可能地把原文形式上的诸种审美要素用相应的形式在译文中保留下来。[7]

刘宓庆在分析翻译审美客体的审美构成时提出了形式系统和非形式系统,其中形式系统就包括语音层、文字层、词语层和句段层审美信息。从翻译审美实践的角度,刘宓庆提出了翻译过程中可能的六项实际的原语-译语审美操控的基本问题,其中前两项就是从词语和句子层面分析的,它们分别是:(1)词语审美优选:在译词层面,怎样扫描、判定原语的用词美?怎样定夺用某一个译词美而用另一个译词不美等。(2)句式审美优选:在译句层面,怎样扫描、判定原语的句子写得美?要不要模仿原语的句式等[8]。这些研究视角为我们从字、词、句的微观层面论述四字格翻译提供了可能性和理论依据。

汉语中的四字格有偏正结构、并列结构等,同样《中国书法艺术》一书中的审美四字词组在翻译成英文时,也采用了类似于“形容词+形容词”“形容词+名词”“名词+名词”“副词+形容词”等偏正和并列结构,符合形式(form)和内容 (meaning)的对等,达到了结构美和内容美的要求。

(一)“形容词+形容词”的译法

此种译法是指译者根据表意需要,选择把不同结构的汉语四字词组译成英语中不同长度的并列形容词短语的形式,其特点在于表现力强,结构整齐。

“活泼灵动”是对《王基残碑》的评价,译为“lively and agile”*以下文中出现的例子均出自《中国书法艺术》及其英译本The Culture and Civilization of China。,不仅形式上贴近原文,且有效地传达出了原碑字势的动态美。“浑朴雄健,不乏跌宕之势”是对《爨龙颜碑》的评价。清纪昀《阅微草堂笔记·如是我闻四》:“其事不见《后汉书》,然文句古奥,字画浑璞,断非后人所依托。”此处“浑璞”亦作“浑朴”指“朴实,淳厚。”“跌宕”在古代就常用来形容书法字体。例如《朱子语类》卷一二五:“《庄子》跌荡,《老子》收歛。”元朝刘壎《隐居通议·文章三》:“ 坡翁此《志》,笔力跌荡振发,风起水涌,真足以发扬之。”在这两篇文章中“跌荡”皆指文笔、笔法豪放,富于变化。“浑朴雄健,不乏跌宕之势”译为“simple, compact, unrestrained, and vibrant”较贴切。

以上两例均将并列结构的汉语四字词译成了并列的英语形容词短语。另外,译者在翻译时都突出了其中一个词,例如“浑朴”译为“simple”重在突出“朴”意为“简朴、简单之意”;“跌宕之势”重在突出“跌宕”二字,译成“unrestrained and vibrant”,省译“势”字。相反,如突出“势”字,将“跌宕之势”译为“unrestrained and vibrant force”,就有悖于原文结构。

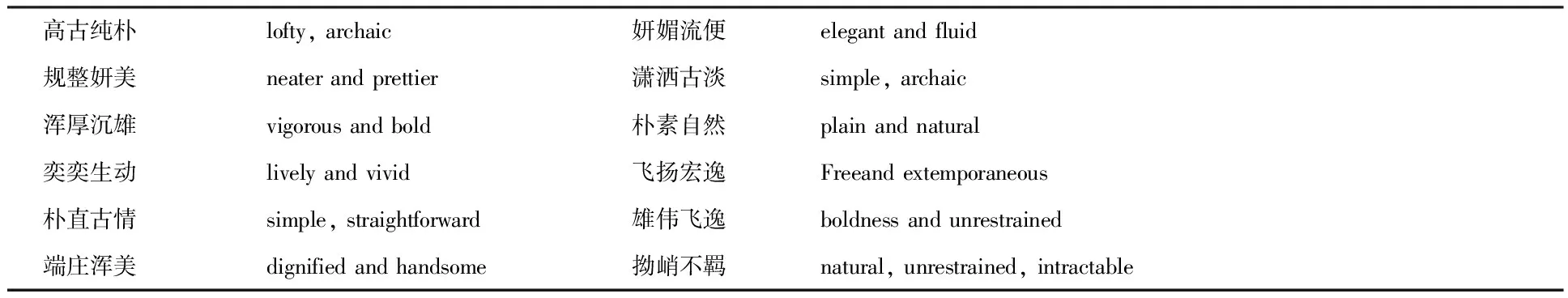

以并列的英语形容词来译并列结构的汉语四字格的例子还很多(见表1)。

表1 “形容词+形容词”的译法

(二)“形容词+名词”的译法

在汪有芬的英译本TheCultureandCivilizationofChina[2]中,中国书法审美中的并列形容词四字词组除了被译成英语中的“形容词+形容词”的形式外,还常被译为“形容词+名词”的形式。通常译者选择把前两个字译为形容词而后两个字译为意思相近的名词,或是把两个形容词都译成名词,然后再增补一个名词达到表意的需要。例如,“此碑笔力雄健,结字严整,功力极深,但转折处都过于刻板,无汉碑鼎盛期的雍容灵动气势,显示出向楷书转变的迹象”。这是对《上尊号奏》的描述。译文“the characters’ powerful strokes and compact structure show great skill acquired through rigorous training.Yet the bends are a bit too stiff, and as a whole the inscription lacks the spontaneous grace and liveliness of the best Han stelae.”这里“雍容灵动”被译为“the spontaneous grace and liveliness”。在古文中“雍容”常用来指人“仪态温文大方”,如《汉书·薛宣传》:“宣为人好威仪,进止雍容,甚可观也。”或是指人“舒缓;从容不迫。”如《文选·班固序》:“雍容揄扬,著于后嗣。”吕向注:“雍,和;容,缓。”译为“be natural, graceful and poised; easy”[9]。此处把用来描写人的词用来描写书法,这是因为很多审美术语都是从人物品藻开始的,经历了从评人到评艺的过程。这一用法不仅表现了汉朝鼎盛时期人们生活富裕,而且体现了书法上雍容灵动的字体。“雍容灵动”译为“the spontaneous grace and liveliness”,在词性上把形容词变为名词,实现了信息和结构的对等。

另外,“其左右伸展的体势,与后来的楷书相比,确实有一种特殊的古朴趣味”,是对《贺捷表》上面的字的描述。译文 “but the calligraphy itself, with strokes reaching out in both directions, has an archaic simplicity reminiscent of clerical script and shows what may be a transitional style.”这里“古朴趣味”被译为“an archaic simplicity”;“古”对应形容词“archaic ”而“朴”对应名词“simplicity”,为了实现结构平衡而省去了“趣味”二字的翻译。

表2都是把并列结构的汉语四字格翻译成“形容词+名词”或“名词+名词”形式的英语短语。

表2 “形容词+名词”的译法

观察表2发现,有的译法并不符合词与词之间的完全对等,而是采用增译的方法充分表达原文的信息。例如“style”和“idiom”两词,并不能在原文中找到意思对应的词。“迭宕起伏”译成“the sinuous, undulating”,“凝重古朴”译成“dignified, poised, archaic simplicity”就已经实现了原文的形式和信息对等。但是,通过阅读全文很容易发现,这里作者都是在描写书法的字体风格特点,结合上下文语境,译者增加了表示总结性的范畴词“style”或“idiom”。正如“古朴趣味”为了实现结构对等,采用了节译的方式,省去“趣味”二字的翻译而译成“archaic simplicity”一样。另外,通过观察可以发现,上述很多的名词是由形容词通过名词化过程转化而来的,如“a rich simplicity and lovable clumsiness”中的“simplicity” 和“clumsiness”分别由形容词“simple”和“clumsy”转化而来。正如连淑能所说,“英语的名词化往往导致表达的抽象化,而抽象思维则被认为是一种高级思维,是文明人的一种象征,可以表达复杂的理性概念。另外,它可使语篇显得简洁、高雅、结构精悍而富有节奏感”[10]22-26。

(三)“名词+名词”的译法

除以上两例外,中国书法审美术语中的四字格还常被翻译成并列的英语名词短语,通过在翻译过程中实现词性变化来实现意义和形式对等。

下文是对北朝石刻的描述,“由于文化的特质与刻石技术等缘故,北朝石刻作品总体风格呈现为雄强浑朴,与东晋、南朝名家遗迹相对流媚妍妙形成较大的对比”。译文“Generally speaking, dignity and solemnity characterize the stele inscriptions of the Northern dynasties.”此处“雄强浑朴”被译成“dignity and solemnity”,把“雄强”和“浑朴”两个形容词译成两个名词“dignity”和“solemnity”。这里译者采用了与上文中把“浑朴雄健”译成两个形容词“simple, compact”的截然不同的译法;并且在翻译时主要突出了“雄强”二字,并未译出“朴”字,采取了节译的翻译技巧。节译也就是通常说的省译。因为汉语中的四字词有时是由两个意思相近的二字词语组成。而英语作为形合的语言体系,很注重语言的形式和简练程度。如果按汉语形式照字面翻译,译文就会使人感到繁琐、冗长,不符合其语言表达习惯。[4]122-128

清代书学家杨宾对《洛神赋十三行》的评价是:此帖“坚圆秀逸,此时流传小楷法帖,无出其右”。译文:“In elegance, smoothness and vigor, none of the works in small-standard script that the current model-calligraphy books contain can surpass it.”“坚圆秀逸”被译为三个名词“elegance, smoothness and vigor”。其中“秀逸”一词出自南朝宋刘义庆《世说新语·文学》:“因自叙其意,作万馀语,才峯秀逸。”此处“秀逸”指“清秀而飘逸”,对应英文“elegant and graceful”。而“坚圆”一词应该指此楷书的笔画坚强有力度,结体撇去以往楷书方正的结构特点,突出显示它圆润的特点。笔者以为此处可把“坚圆”译为“powerfully round”。如下来自Coca语料库的用法he has advanced a powerfully eloquent; that are powerfully meaningful。

以并列的英语名词来译并列结构的汉语四字格的例子还很多(见表3)。

表3 “名词+名词”的译法

这种用法在英语本族语中也很常见,例如以下摘自Coca语料库中的并列名词词组:

(1)respect and dignity

(2)grace and dignity

(3)equality and dignity

(4)privacy and dignity

(5)courage and dignity

在《中国书法艺术》的译本中,采用“名词+名词”这种译法的例子很少,而且译者也很少用到“副词+形容词”的方式来翻译中国书法审美术语中的四字格。但副词修饰形容词的用法在英文中却很常见,例如下面摘自Coca语料库中的几个例子:

(1)…described Lee’s epic asself-consciouslyarchaicand arcadian and painted…

(2)…willfullyarchaicif not for the functionality of his neatness, which reminds…

(3)… in aparticularlyelegantflourish, the beetle has evolved to ingest the …

(4)…astunninglyelegantapostrophe of black and honey-colored wood that …

(5)…to anexquisitelyelegantstring-quartet interlude, and beyond…

何影等在一篇论文研究结果中也证实:中国英语学习者对副词与形容词搭配的使用在种类变化上显著低于本族语者(LL值144.03)。其较低的类符与形符比率(40.85%)相对本族语者(74.47%)而言,表明中国英语学习者对搭配的使用基本上局限在比较狭窄的范围内,对前十位高频搭配词的使用频率显著高于本族语者,过多反复地使用少数几个熟悉的搭配组合必将导致较低的类符与型符比率[11]105-107。副词修饰形容词的用法在以英语为母语的中国书法学者的著述中是很常见的。以下例子来自Amy McNair所著的关于颜真卿书法的英文著作TheuprightbrushYanZhenqing’sCalligraphyandSongLiteratiPolitics[12]。

(1) virtually even from top to bottom (篆书线条)匀净修长

(2) loosely organized characters结体宽博

(3) highly modulated brushwork(用笔)抑扬顿挫

(4) arranged in compositionally dynamic columns章法灵动

(5) the strokes of the characters are particularly unusual 笔画奇绝

这个研究从侧面反映出中国英语学习者对副词与形容词的搭配使用比较陌生,有必要加强练习。在以后的中国书法审美术语的翻译研究中,可以在有需要的地方尝试用副词修饰形容词的方式翻译这些四字格,使我们的译文更接近英语的表达习惯,并且使译文更富有多样性和表现力而显得更加生动活泼。

四、结 语

汉语四字格译法很多,包括直译和意译、归化和异化等。书法审美术语中的四字词作为特殊的四字格,目前用到的翻译方法则相对较少。文章作为一项个案研究,主要从内容与形式对等的审美视角,结合节译、增补以及词性改变等翻译技巧,探讨了《中国书法艺术》英译本里的书法审美四字格的翻译。具体采用何种译法,还要根据译者在字、词、句层面上的选词造句的审美心理和审美再现过程。如果审美术语在译入语中做表语成分,则一般采用“形容词+形容词”的形式,如“look lively and agile”“is simple, compact, unrestrained, and vibrant”等;如果审美术语在译入语中做宾语或主语成分,则一般采用“名词+名词”或“形容词+名词”,如“dignity and solemnity characterize the stele inscriptions of the”“has an archaic simplicity”等。无论采取何种译法,我们都要在翻译准确性(accuracy)的基础上突出表现书法的审美价值,让外国读者更好地欣赏中国书法艺术。

[1]欧阳中石.中国书法艺术[M].北京:北京外文出版社,2007.

[2]YOUFEN WANG. Culture and Civilization of China[M].New Haven: Yale University Press, 2008.

[3]张秀燕. 汉语四字词组的翻译[J]. 井冈山师范学院学报(哲学社会科学),2004(增刊):40-42.

[4]王兴国. 中国古代书论中的模糊语言[J]. 重庆三峡学院学报(艺术研究),2002(3):45-49.

[5]肖越. 《红楼梦》中四字词语的英译[J]. 湘潮(下半月),2010(1):122-128.

[6]王娜.中国书法艺术的审美特征[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2009(1):118-122.

[7]傅仲选.实用翻译美学[M].上海:上海外语教育出版社,1993.

[8]刘宓庆,章艳. 翻译美学理论[M].北京:外语教学与研究出版社,2011.

[9]雍容[EB/OL].[2016-12-15].http://baike.so.

com/doc/5357067-5592580.html.

[10]刘国辉,余渭深.英语名词化的“功过”论辩及其在语篇运用中的量化考察[J]. 外语教学,2007(1):22-26.

[11]何影,梁茂成. 中国英语学习者写作中副词与形容词搭配的使用特点[J]. 西安外国语大学学报,2010(3):105-107.

[12]AMY MCNAIR. The upright brush Yan Zhenqing’s Calligraphy and Song Literati Politics[M].Honolulu:University of Hawai’s Press Honolulu, 1998.

[13]张法.中国美学史[M].成都:四川人民出版社,2006.