18导联动态心电图的临床价值

2018-02-28卢喜烈段扬

卢喜烈 段扬

1 动态心电图应用历史

动态心电图是目前临床上广泛应用的心电监测技术之一。随着科技水平的飞速发展和临床需求的日益广泛,动态心电图技术逐渐向多导联、大容量及高智能化方向发展[1]。

目前应用的18导联动态心电图系统基于传统的动态心电图Mason-Likar导联体系,向左右各扩展三个导联,即向右扩展V3R~V5R,以检测右心室心电图情况,向左后方扩展V7~V9,以检测左心室正后壁心电图情况,这样可以有效同步长时间监测的全方位的心电动态变化情况[2]。

18导联动态心电记录分析系统可同步观测左心室正后壁和右心室部位心肌缺血、损伤及坏死的心电图变化情况。由于它仅用9个电极即可引导出18导联同步动态心电图,因此应用方便;用少量的电极取得大量心电信息,既降低了使用成本也减轻了患者的不适感。18导联动态心电图的独到之处在于它是对12导联动态心电图检测心肌缺血盲区的有效补充。

2 18导联动态心电图仪的导联体系及操作方法

对于广义的心电图而言,所谓18导联心电图是指在原有的12导联动态心电图基础上,以心脏横面胸导联的延伸作为理论根据,扩展出向左、向右各3个导联,从而形成由6个肢体导联、12个胸前导联共同组成的同步18导联心电图系统。具体的做法是:以V6导联为基础向左后方推衍出V7~V9导联,用以检测左心室正后壁心肌缺血、损伤情况;以V1导联为基础向右侧方推衍出V3R~V5R3个导联,用以检测右心室心肌缺血、损伤情况。

若用标准18导联动态心电图采样,需在胸壁安放12个电极,然而长时间佩戴如此多的电极片会造成如下不良现象:① 密集的胸前电极,增加电极间静电干扰;② 更多导联出现肌电干扰;③ 电极脱落率升高;④ 佩戴电极片过多且密集,使佩戴者明显不适,影响佩戴效果。

本导联体系的肢体导联部分采用目前经典方式设计,即依照标准Wilson导联体系改进的Mason-Likar动态心电图系统应用方式,将静态心电图的四肢电极改为设置于身体躯干部位,以标准Ⅰ、Ⅱ导联两条通道为基础,数字化处理推导出Ⅲ、aVR、aVL、aVF导联,形成同步肢体6导联系统。这个系统的胸前导联部分仍应用标准Wilson单极导联系统,采用数字化处理手段,使用少量体表电极(4~5个)组成两条心电采样通道,推导出胸前V1~V9、V3R~V5R共12个同步心电图导联系统,与前述的6个肢体导联组成同步18导联心电图系统。

实现方法:① 设置若干个胸前的固定位置电极,如V1、V2、V5、V9、V5R;② 以V2、V9连线为Z轴,V5、V5R连线为X轴,建立两条同步心电采样通道;③ 参照肢体导联Y轴作三条相互垂直的轴,用数学方法计算心脏“0”电位;④ 以胸前各固定位置电极与心脏“0”电位形成的角度、系数为基础,一次计算出相邻导联电极虚拟位置和心脏“0”电位相对角度位置和放大系数。

2.1 具体步骤

步骤1:基于Wilson导联体系计算胸前12导联同步心电图,包括如下步骤,以右肩窝电极位置及左肋下电极位置为Y轴,以V5电极位置和V5R电极位置连线为X轴,以V2电极位置和V9电极位置连线为Z轴,构建三维线性空间;采用数学方式计算心脏“0”电位;以上述X轴、Z轴以及两条肢体导联采样通道组成4条同步心电图通道,推算出胸前各个导联轴角度和放大系数,模拟出胸前12导联全信息。

步骤2:基于Wilson导联体系推算肢体6导联体系。

步骤3:将胸前12导联同步心电图联合肢体6导联同步心电图,重建18导联同步动态心电图体系。

2.2 基于Wilson导联体系推算肢体6导联体系

采用以下两种方式之一:① 分别在左右肩窝和左侧肋缘下放置电极,左右肩窝为Ⅰ导联,右肩至左肋缘下为Ⅱ导联,推导出Ⅲ、aVR、aVL、aVF导联,构成标准肢体导联系统;② 采用推算出的胸前各个导联轴角度和放大系数,进而推算出肢体导联信息。

2.3 胸前各个导联轴角度和放大系数推算步骤

根据胸前各导联相对体表位置,胸前其他导联分别以多个固定电极位置角度为参照角度向一定方向推算出各虚拟导联轴相应角度和放大系数,包括:胸前导联V3在固定电极V2基础上向左推20°~25°,为+60°~+65°,其中,V2为+90°;胸前导联V4R在固定电极V5R约+150°~+160°基础上向左推20°~25°,为+130°~+140°。

3 18导联动态心电图在临床上的应用价值探讨

心肌缺血性疾病导致的缺血、损伤、坏死引起的心电图ST-T改变及急性心肌梗死的坏死性Q波等改变,在心血管病临床上非常常见。心血管疾病,尤其是急性心肌梗死引起的心源性猝死的发生率始终名列榜首,并且大数据统计学资料显示近年来有逐渐增高趋势,这一点始终引起医学界的高度重视;因此对心肌缺血性疾病,尤其是在急性心肌梗死早期,进行及时有效的检测、加强早期预警、实施干预性治疗、降低高危患者死亡率,在心血管病临床上就显得非常迫切。

心电图上提示的缺血、损伤、坏死的严重程度,发生部位及波及范围,主要取决于发生阻塞的冠状动脉所属支的状况。心肌缺血、损伤、坏死引起的心电图改变,在时间性、特征性上是有明显特点和规律可循的,如果能够早期发现、早期提示预警性诊断和早期处置,在心血管临床和急救医学上有着极其重要的意义。

21世纪以来,快速发展起来的12导联动态心电图体系有效解决了左心室的前壁、侧壁、下壁和间隔部位心肌缺血的检测问题,并且以大量冠状动脉造影作为对比依据,大大推动了动态心电图技术在缺血性心脏病领域上的广泛应用[3]。但是,12导联动态心电图仍存在着无法覆盖左心室正后壁和右心室的问题,成为无法同步检测的盲区。

冠状动脉由左前降支、左回旋支和右冠状动脉组成,左心室的正后壁主要由右冠状动脉(右优势型)或左冠状动脉的回旋支(左优势型)供血[4];而右心室供血主要由右冠状动脉的右心支,仍有少数患者的右心室前壁心肌由左前降支供血。这两个部位发生的心肌梗死在临床上常有以下特点:

(1) 右心室和左心室正后壁心肌梗死很少以单独部位形式出现,如右心室心肌梗死常常合并左心室下壁心肌梗死,有时也和左心室前壁心肌梗死合并出现,而左心室正后壁多合并下壁心肌梗死,但同时合并左心室前壁心肌梗死的情况在临床实际病例中也能见到。

(2) 这两个部位的临床发病率较高,但用一般的常规方法却难以检查出来。

(3) 左心室正后壁和右心室的心肌梗死常有发病早、发病快和持续时间较前壁(前降支供血)等部位短的特点,仅用常规手段检测常会给临床准确判断缺血部位、范围、程度带来困难。

(4) 合并部位组合出现的心肌梗死,常提示为该部位心肌供血的血管阻塞程度和范围,相对于心肌梗死较单一部位更严重,更应引起临床重视。

鉴于以上原因,若以12导联常规心电图检查,常常会给右心室及左心室后壁这两个部位的心电图情况观察、及时检测带来一定困难。

以正后壁心肌梗死为例:传统的后壁心肌梗死在临床上一般认为,单纯的正后壁梗死发生概率很低,多合并下壁梗死同时出现,但也可见到合并前壁梗死病例,过去一般采用Ⅱ、Ⅲ、aVF导联相应的心电图改变确定诊断;根据Perloff提出正后壁心肌梗死的异常Q波及倒置T波,可以反映在胸前导联V1及V2,表现为Rs及T波高耸,这正是正后壁心肌梗死的心电图“倒影”[5],此时若同时记录18导联心电图,则可以同步直接记录到V7~V9导联心肌梗死特征性心电图改变,这一点12导联动态心电图是无法做到的;而V1、V3导联心电图改变则需在充分发展期才能反映出来,因此临床医生常在12导联静态心电图外加做V7~V9三个导联进行综合分析,以期对后壁范畴的下壁、正后壁、侧后壁等部位心肌损伤情况进行分析,但是这种做法在动态心电图上是无法实现的。

再以右心室心肌梗死为例:从前认为,单纯的前壁心肌梗死很少并发右心室梗死,根据郭继鸿教授主编的《心电图学》[4]一书中所提及的一组107例尸检结果表明:右心室受累与前壁和下壁(包括后壁梗死)同时发生的概率相等,右心室梗死比较常见。由于右心室壁比左心室壁薄、电位低,发生梗死时心电图表现不典型,且常规12导联心电图对其无定位意义,因此,右心室梗死在临床上容易漏诊[6]。由于右心室心肌供血也主要起源于右冠状动脉的右心室支,少数患者的右心室前壁可由左冠状动脉前降支供血,因此右心室梗死常同时合并有左室下、后壁梗死。从病理生理角度讲,右心室梗死发病时心电图特征性表现不典型,往往有出现时间早、持续时间短的特点,为了确诊,在临床上常用同步12导联心电图,再加做V3R~V5R导联方法进行解决,因此一般情况下无法同步记录到和12导联同步心电图的改变,更无法在12导联动态心电图上实现。

又比如:不稳定型心绞痛、变异型心绞痛在临床上常有发病突然、持续时间短(有时仅持续数分钟)的特点,若无法对右心室和左心室正后壁与心肌其他部位心电图情况同步进行心电图检测,则很可能会影响对患者心肌病变范围和病情严重程度的正确判断。

18导联动态心电图的应用价值在于:① 涵盖12导联动态心电图所有信息;② 同步显示含左心室后壁、右心室在内的几乎所有部位的心电信号;③ 全面检测心肌缺血情况,提高临床心肌缺血性疾病的检出率,从而预测病变血管所在部位。

本系统采用标准Mason-Likar导联体系并进行了扩展,产生同步18导联动态心电图。我们将其波形和同类型的12导联动态心电图进行比较,运用同种操作方法进行18导联心电图比对,波形符合率基本一致;而与18导联静态心电图比较,由于采用的导联体系不同(静态采用Wilson导联体系),心电波形在个别导联有波幅上的差异。

4 典型病例

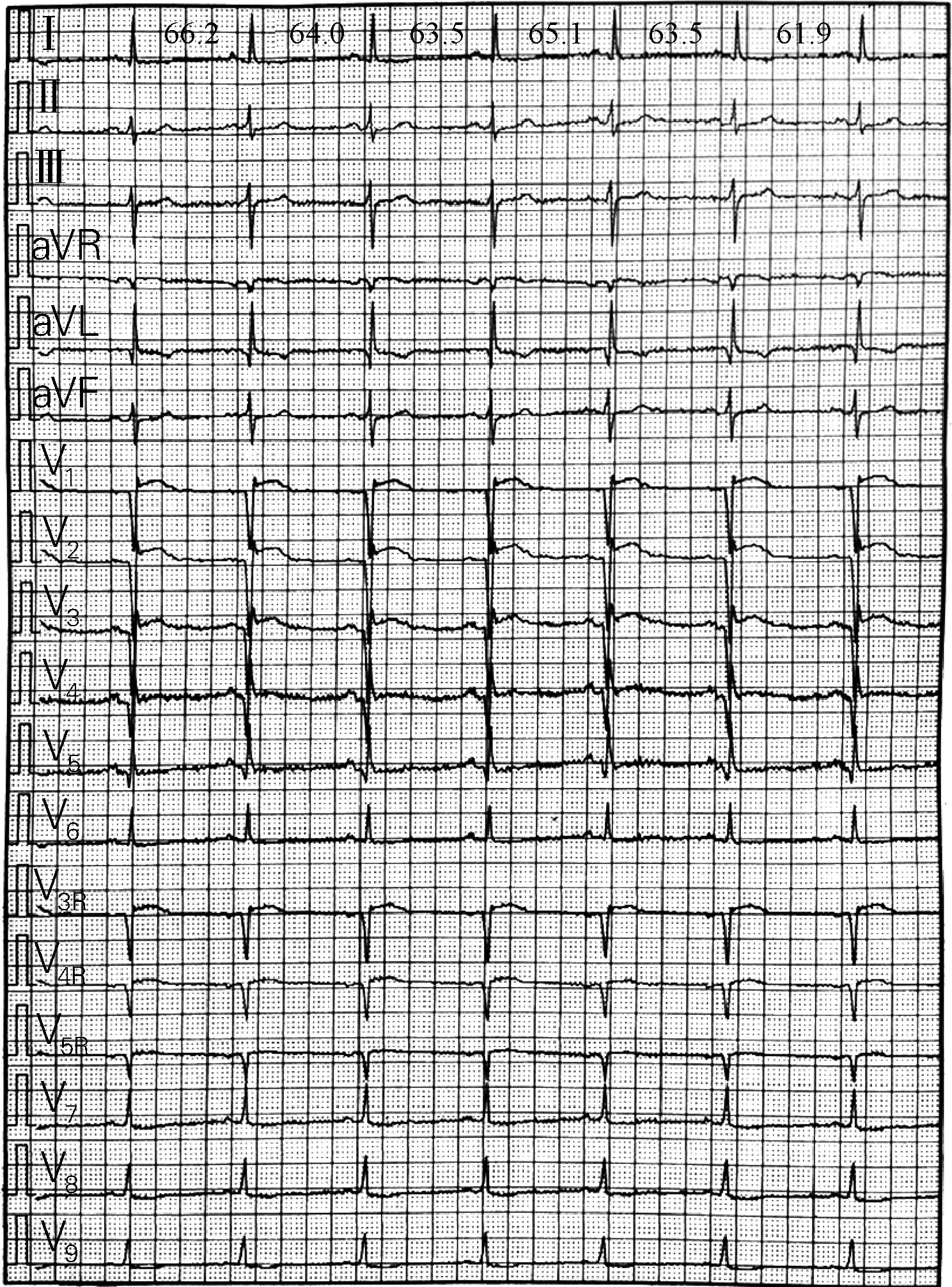

病例1:患者女,77岁,冠心病、陈旧性心肌梗死。图1示窦性心律,心率93 次/min。Ⅰ、Ⅱ、V5~V9导联QRS波群QS型,Ⅲ、aVF导联出现深宽q波,q波宽度≥0.04 s,上述导联ST段呈弓型或水平型抬高0.15 mV,aVR、V1~V4、V3R~V5R导联ST段下斜型压低0.2 mV。

18导联动态心电图诊断:窦性心律,陈旧性前侧壁、后壁及下壁心肌梗死。

图1 病例1心电图

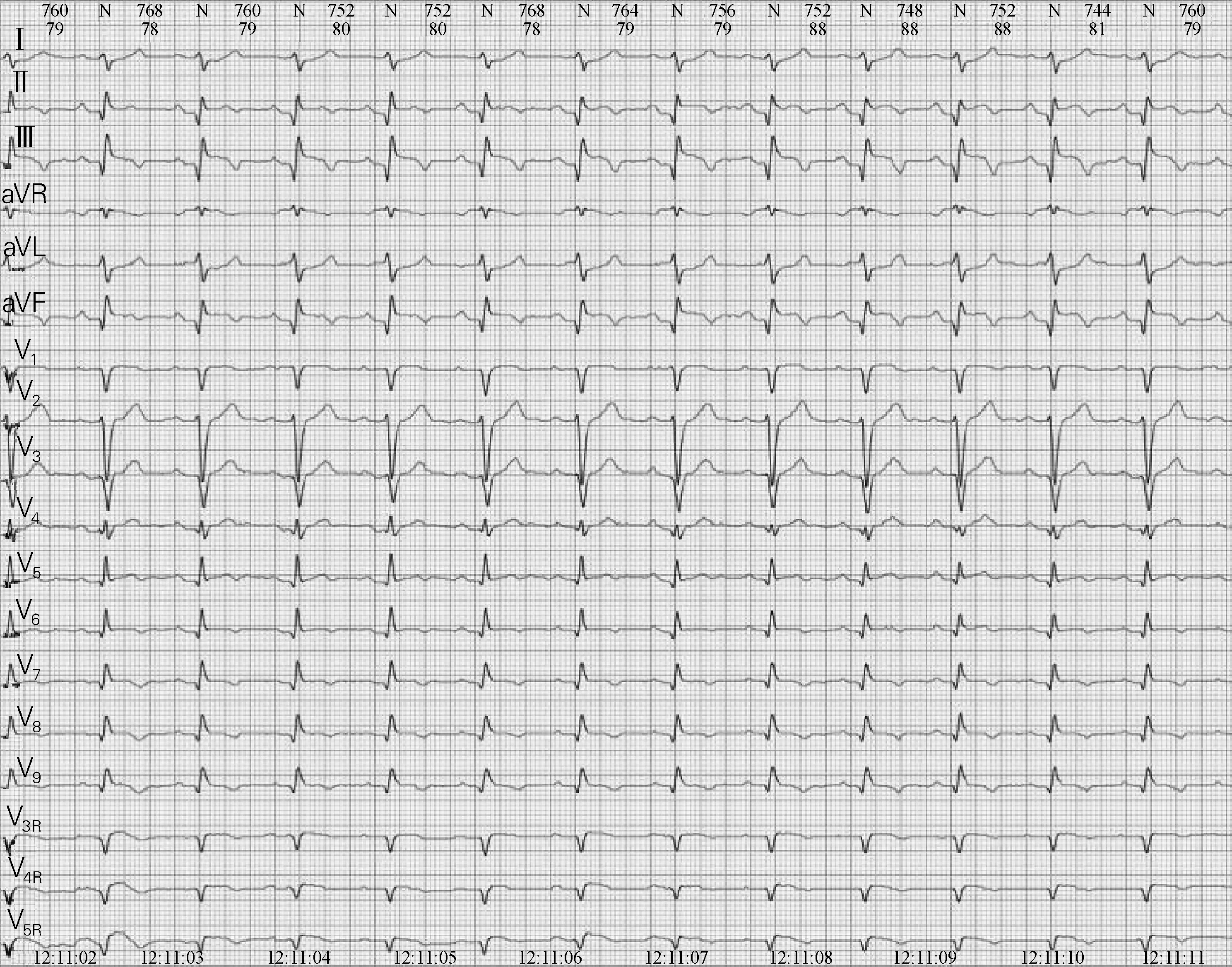

病例2:患者男,68岁,因患心肌梗死一周进行检查。窦性心律,心率63 次/min。V1~V5、V3R~V5R导联出现宽大、较深的q波,上述导联的ST段呈弓背型抬高0.1~0.2 mV,而对应Ⅰ、aVL、V7~V9导联ST段水平型压低0.1 mV,伴有T波倒置(图2)。

18导联动态心电图诊断:窦性心律,急性前间壁、前壁及右室心肌梗死。

病例3:患者男,66岁,因心前区痛伴胸部憋闷入院。心绞痛,心率60 次/min,P-R间期160 ms;R1、R2的P-QRS-T波群为正常心搏,V1~V3导联呈rS型;R3~R8的QRS波群宽大,>120 ms,QRS波群在V1~V3,V3R~V5R导联ST段抬高>0.2 mV,Ⅰ、aVL、V4~V9导联ST段压低0.10~0.15 mV;Ⅰ、aVL、V4~V9导联T波低平或倒置(图3)。

18导联动态心电图诊断:窦性心律,间歇性完全性左束支阻滞,急性前壁及右心室损伤型ST段抬高,对应导联ST段压低。

病例4: 患者男,47岁。窦性心律,病理性Q波,ST-T呈异常动态改变 ,ST 段Ⅱ、Ⅲ、aVF、V3R~V5R呈弓背抬高≥0.10 mV,T波倒置(图4)。

18导联动态心电图诊断:符合急性下壁、前壁和右心室心肌梗死的心电图改变。

图2 病例2心电图

图3 病例3心电图

本系统采用Kernel Kiss算法分析系统,通过软硬件结合的分析方式,大大加快了数据下载速度;独有的全导联预分析方式,可自动过滤无信号及干扰导联,使自动分析的数据更准确,也大幅缩短人工编辑时间。通过全模板叠加、全导联重聚合、聚类模板调节、心搏智能识别等一系列分析工具,展现出全新的动态心电分析流程。全面的高级功能搭配系统计算的速度,为临床提供真实可靠的结果。智能自动出结论,完善了提高工作效率的整体化流程。从数据回放、预分析,直到报告出具,各个环节均为提高效率而设计。

图4 病例4心电图

5 结论

(1) 18导联动态心电图最大的特点是同步描记的18导联心电图包含常规12导联和新增加的V3R~V5R及V7~V96个导联,全面覆盖了包含左右房室心肌全面心电活动检测,可以有效检测到常规12导联难以检查的左心室正后壁和右心室情况,对这些部位心肌出现的缺血、损伤甚至坏死样心电图改变的检测有重要意义。因此可以说,18导联动态心电图可以全面检测各部位缺血、损伤、坏死情况,有效提高心肌缺血情况的检出率。

(2) 该仪器根据标准Wilson及Mason-Likar导联体系设计,符合当今临床使用习惯。经大量临床验证使用和测试,所产生图形与传统方法采集的常规心电图基本相同,失真度小到可忽略不计,基本符合临床使用标准。

(3) 该仪器用少数体表电极描记出多导联心电图,有方便使用、减少患者不适和节约耗材的优点。

(4) 少量的体表电极、少量的同步心电图通道引导出大量有效心电数据,为远程心电数据传输打下了很好的基础。

(5) 18导联动态心电图将成为心血管病临床上继12导联动态心电图后又一种重要检测方法,是对12导联动态心电图检测心肌缺血性疾病盲区的有效补充。

[1] 方丕华,张澍.中国心电图经典与进展[M].北京:人民军医出版社,2010.

[2] 刘霞.标准肢体导联和Mason-Likar肢体导联心电图波段的定量比较[J].临床心电学杂志,2007,16(6): 437-441.

[3] 卢喜烈.动态心电图学[M].天津:天津科学技术出版社,2004.

[4] 郭继鸿.心电图学[M].北京:人民卫生出版社,2005:200-201.

[5] 黄宛.临床心电图学[M].5版.北京:人民卫生出版社,1998.

[6] 米彩卿,高建忠,杨宏飞.心电图的某些特征在诊断右室梗死中的应用[J].内蒙古医学杂志,2006,38(9):823-824.