社会资本影响居民幸福感内在机制的实证研究*

2018-02-28马万超

马万超

现代经济学正在更加宽广的领域展开对幸福主题的研究。经过众多学者的不懈努力,幸福研究已经取得丰硕的成果,大量文献为我们揭开了幸福的奥秘。幸福是多维度、多层面的指标,影响幸福的因素不仅有社会人口、经济和个人特征等因素,还有社会资本因素。

大量研究发现,社会资本是影响幸福的重要因素。目前,许多国家的社会科学家已经观察到,社会网络(以及相关的互惠和信任规范)也会对生产和福利的水平和效率产生很大的影响,他们使用社会资本这一术语来指这些影响因素*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。社会资本可以体现在家庭、朋友和邻居之间的关系中,存在于工作场所、教会、公民协会,甚至是互联网的“虚拟社区”中*Amanda Barrett Cox, “Cohorts, ‘Siblings,’ and Mentors: Organizational Structures and the Creation of Social Capital”, Sociology of Education, Vol.90, No.1, 2017, pp. 47-63.。“社会资本”概念的倡导者发现,在各个国家之间充满活力的社交网络高度影响重要的社会结果,如低犯罪、更好的儿童福利、更好的公共卫生、更有效的政府管理、减少政治腐败和逃税、更好的市场表现和教育成绩等*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。现有研究表明,社会资本是解释个人和社会幸福的重要因素*Helliwell, J. F., “Well-Being, Social Capital and Public Policy: What's New?”, Economic Journal, Vol.116, No.510, 2006, pp. 34-45.。与以往研究相比,本文的主要贡献是:(1)建立多层线性模型,实证检验社会信任、人际交往、社会参与、组织成员资格等社会资本对居民幸福感的细致影响机理。(2)通过均值处边际效应分析对比分析现代社会资本与传统社会资本对提高居民幸福感的差异化影响机理。(3)基于中介效应检验家庭经济地位和健康程度对党员身份、亲戚聚会、朋友聚会、同事信任和居委会投票等社会资本影响居民幸福感的中介机理。上述问题的解决对于全面建设小康社会和针对性提出改善居民幸福感的政策建议具有重要的现实意义。

一、研究假说的提出

主观幸福感是“对生活积极反应的总体体验”*Diener, E., “Assessing Subjective Well-being: Progress and Opportunities”, Social Indicators Research, Vol.31, No.2, 1994, pp.103-157.,是一种涵盖生活各个方面的多维度概念。一般来说,主观幸福感涉及个人对整体生活质量的看法,幸福本质上是个人经历的主观感受,因此,它包括感觉快乐的程度和对生活满意的程度。幸福包括人的情感评价和认知评价两部分。情感评价是人对外在事物或情境的感受体验,它是认知评价产生的基础。而认知评价包含了更多的社会比较因素,除了与自身过去生存状况的纵向比较外,更重要的是对自我生存状况的横向的人际比较和社会体验*Charisse M. Johnson, Mikael Rostila, Anna C. Svensson, Karin Engstr?m, “The Role of Social Capital in Explaining Mental Health Inequalities between Immigrants and Swedish-born: a Population-based Cross-sectional Study”, BMC Public Health, Vol.17, No.1, 2017, pp. 117-132.。情感评价产生的是情感幸福,认知评价产生的是认知幸福。认知的结果最终还要反馈到情感中枢产生情感体验,认知幸福由于认知因素的加入,会对情感体验产生减损或增益的作用,二者综合产生主观幸福感。

社会资本指社会主体(包括个人、群体、社会甚至国家)之间紧密联系的状态及其特征,其表现形式有社会网络、规范、信任、权威、行动的共识以及社会道德等方面。根据科尔曼的开创性工作,社会资本包括:(1)信任和义务,(2)信息渠道,(3)规范和制裁,(4)归属感*Coleman, J., “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, Vol.94, 1988, pp. 95-120.。Putnam认为,社会资本包括信任、互助、互惠和义务的规范、以及社会网络*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。这种界定类似于科尔曼法,但是其更加强调通过非正式和正式的合作参与的人际网络。普特南和高斯根据个人积极参与公共事务的意愿,信任他人,和定期互相交流,来解释社会资本。基于许多学者的研究工作和论点,社会资本的几个概念和衡量指标已经用于不同的研究,其中包括对人的普遍信任,机构信任(如对法律,政府和警察),政治参与,组织成员,从事志愿工作,与家人和朋友在一起的时间,关心员工,以及社会规范*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。

国内外学者普遍认可社会资本对居民幸福感的正向促进作用。Bartolini和Sarracino研究发现,社会资本和主观幸福感之间存在长期稳定的协整关系,以社交网络和社会信任为主要内容的社会资本减少是幸福感降低的重要原因*Bartolini, S., Sarracino, F., “Happy for how long? How Social Capital and Economic Growth Relate to Happiness over Time”, Ecological Economics, Vol.108, No.12, 2014, pp. 242-256.。Putnam发现,在包括125个国家的整体样本中,对于国家生活满意度,结构性社会资本(即协会活动)有着较强的影响,认知社会资本(即广义信任)影响较弱,联系社会资本(对机构的信任)没有任何影响;已经发现“与家人和朋友在一起的时间”“与邻居的交谈”与幸福正相关*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。Dolan等发现,人们的社会关系也与幸福有关,组织成员资格和从事志愿工作与较高的幸福感相关*Dolan, P., Peasgood, T., & White, M., “Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-being”, Journal of Economic Psychology, Vol.29, No.1, 2008, p.94-122.。以此类推,本研究为了验证我国社会资本与居民幸福感之间的关系,提出如下假说:

H1:社会信任、人际交往、社会参与、组织成员资格等社会资本显著提高居民幸福感。

为什么社会资本对幸福很重要?已有研究表明,社会资本主要通过两种途径影响居民幸福感。一方面是心理健康改善途径,社会资本可以缓解个体心理压力,消除个体心理障碍,增进个体心理健康,进而提高个人幸福感*熊艾伦、黄毅祥、蒲勇健:《社会资本对个人健康影响的差异性研究》,《经济科学》2016年第5期。。社会网络为个人提供情感沟通和社会支持的基础,有助于改善个人的心理健康状况,进而提升个人幸福感。与家人、亲戚、朋友和邻居的联系,工作场合的关系,公民参与,和信任,所有这些社会资本都直接地通过对心理健康的影响,来间接影响幸福和生活满意度*于米:《人力资本、社会资本对女性农民工体面劳动的影响——心理资本的调节作用》,《人口学刊》2017年第3期。。大量文献表明,心理健康本身受到社会资本的强烈影响,心理健康是社会资本影响居民幸福感的一个路径*薛新东:《社会资本与国民健康政策》,《财政研究》2015年第11期。。由此,本研究提出如下研究假说:

H2:社会资本通过心理健康间接地影响居民幸福感,即心理健康是社会资本影响居民幸福感的中间变量。

另一方面,研究表明,社会资本可以帮助人们在就业、收入等方面获得优势,取得额外的经济利益,在一定程度上提升个人幸福感*Powdthavee, N., “Putting a Price Tag on Friends, Relatives, and Neighbours: Using Surveys of Life Satisfaction to Value Social Relationship”, Journal of Socio-Economics, Vol.37, No.4, 2008, pp. 1459-1480.。这可以通过社会资本的几个方面来实现,例如成员资格和积极参与公民生活,社会成员之间的联系和信任,团体内部互惠准则和合作行为*Helliwell, J. F., “Well-Being, Social Capital and Public Policy: What’s New”, Economic Journal, Vol.116, No.510, 2006, p. 34-45.,这些社会资本可以帮助人们获得更好的工作和更高的收入,提高人们的经济地位,社会资本通过经济利益这一路径间接影响主观幸福感*邵宜航、张朝阳:《关系社会资本与代际职业流动》,《经济学动态》2016年第6期。。因此我们推断,社会资本通过经济利益获得路径影响居民幸福感的内在机制,本文提出如下假说:

H3:社会资本通过经济收益间接地影响居民幸福感,即经济收益是社会资本影响居民幸福感的中间变量。

二、数据来源、变量解释和描述统计

(一)数据来源

本研究的数据来自2010年和2012年的中国综合社会调查(CGSS)。中国综合社会调查系统全面地收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,其中有包括个人特征、家庭关系、社区关系和社会关系的多维度的指标数据,这为本研究提供了宝贵的数据资料,用来对前文提出的假说进行验证。该调查采用多阶段分层抽样方法,对年满18周岁,具有中国国籍,并在抽中住址居住满一周的居民进行访问,调查范围涵盖全国28个省、自治区或直辖市。2010年和2012年的中国综合社会调查的样本容量分别为11783个和11765个,删除不合适数据后,分别得到9442个和4354个有效数据,合并数据后共得到13796个混合数据。

(二)变量测量

1.主观幸福感

主观幸福感是本文各模型的被解释变量,它涉及个人对整体生活质量的看法,幸福本质上是个人经历的主观感受,因此,它包括感觉快乐的程度和对生活满意的程度*Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. E., “Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life”, Annual Review of Psychology, Vol.54, No.1, 2003, pp. 403-425.。对于主观幸福感,2010年和2012年的中国综合社会调查问卷的问题是“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”。各种回答和赋值分别是:“非常不幸福-1”“比较不幸福-2”“说不上幸福不幸福-3”“比较幸福-4”和“非常幸福-5”。

2.健康

健康是影响居民幸福感的关键变量,社会资本可能通过健康间接影响居民幸福感*Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000.。心理健康是健康的重要方面,健康程度反映了心理健康状况。2010年和2012年的中国综合社会调查(CGSS)中没有心理健康数据,但是有健康数据,健康可以作为心理健康的代理变量*孙博文、李雪松、伍新木:《社会资本的健康促进效应研究》,《中国人口科学》2016年第6期。。关于健康,2010年和2012年的中国综合社会调查问卷的问题是“你目前的身体健康状况是”,各种回答和赋值是:“很不健康-1”“比较不健康-2”“一般-3”“比较健康-4”和“很健康-5”。

3.家庭经济地位

家庭经济地位是影响居民幸福感的关键变量,社会资本可能通过家庭经济地位间接影响居民幸福感*邵宜航、张朝阳:《关系社会资本与代际职业流动》,《经济学动态》2016年第6期。。2010年和2012年的中国综合社会调查中,关于家庭经济地位的问题是:“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档”。各种回答和赋值是:“远低于平均水平-1”“低于平均水平-2”“平均水平-3”“高于平均水平-4”和“远高于平均水平-5”。

4.信任

社会信任是衡量社会资本总体水平的重要指标*Trent A. Engbers, Michael F. Thompson, Timothy F. Slaper, “Theory and Measurement in Social Capital Research”, Social Indicators Research, Vol.132, No.2, 2017, pp. 537-558.,是影响居民幸福感的重要因素。2010年和2012年中国综合社会调查都有对不同群体信任程度的数据。2010年的数据中,对亲戚、朋友和同事信任的调查问题分别是:“信任程度-亲戚”“信任程度-朋友”和“信任程度-同事”。每一调查问题的回答和赋值分别是:“完全不可信-1”“比较不可信-2”“居于可信与不可信之间-3”“比较可信-4”和“完全可信-5”。2012年的数据中,对亲戚、朋友和同事信任的调查问题分别是:“您对下面这些人的信任程度-亲戚”“您对下面这些人的信任程度-朋友”和“您对下面这些人的信任程度-同事”。每一调查问题的回答和赋值分别是:“非常信任-1”“比较信任-2”“不太信任-3”和“完全不信任-4”。为了统一两年数据的单位,本文对2012年的回答重新赋值:“非常信任-5”“比较信任-3.75”“不太信任-2.5”和“完全不信任-1.25”。

5.聚会

聚会是信息渠道的重要内容,对居民幸福感有着重要影响。2010年和2012年的中国综合社会调查中收集了被调查者与亲戚和朋友聚会频繁程度的数据。问卷中对于与亲戚聚会的调查问题是“过去一年,您是否在空闲时间从事以下活动-与不在一起的亲戚聚会”,对于与朋友聚会的调查问题是“过去一年,您是否在空闲时间从事以下活动-与朋友聚会”。每一调查问题的回答和赋值是:“每天-1”“一周数次-2”“一月数次-3”“一年数次或更少-4”和“从不-5”。本文对上述回答重新赋值:“每天-5”“一周数次-4”“一月数次-3”“一年数次或更少-2”和“从不-1”。

6.居委会/村委会投票

居委会/村委会投票是居民参与社区管理的方式,是信息渠道的重要内容,对居民幸福感有着重要影响。2010年和2012年的中国综合社会调查收集了被调查者是否参加居委会/村委会投票的数据。问卷的问题是“上次居委会选举/村委会选举,您是否参加了投票”。回答和赋值是:“是-1”和“否-2”。

7.工会会员

参加工会是公民参与的重要形式,是否工会会员影响居民幸福感。2010年和2012年的中国综合社会调查关于是否工会会员的询问是“请问您是不是工会会员”。回答和赋值是:“是-1”“以前是,现在不是-2”和“从来都不是-3”。本文重新分类处理为:将原回答和赋值是“以前是,现在不是-2”和“从来都不是-3”作为“不是-0”来处理。

8.基尼系数

收入差距影响居民幸福感*Martin Schroder, “Income Inequality and Life Satisfaction: Unrelated Between Countries, Associated Within Countries Over Time”, Journal of Happiness Study, Vol.21, 2017, pp. 176-191.。基尼系数是衡量收入差距的重要指标,根据CGSS(2010)和CGSS(2012),将同省的样本归为一组,根据基尼系数的定义,采用被调查者2009年和2011年的年收人,运用stata用户命令编程计算了各省的基尼系数。

9.其它控制变量

为了避免遗漏变量,本文还控制了其它可能影响居民幸福感的变量,如性别、年龄、年龄平方、政治身份、婚姻状况、收入对数等。

(三)描述统计

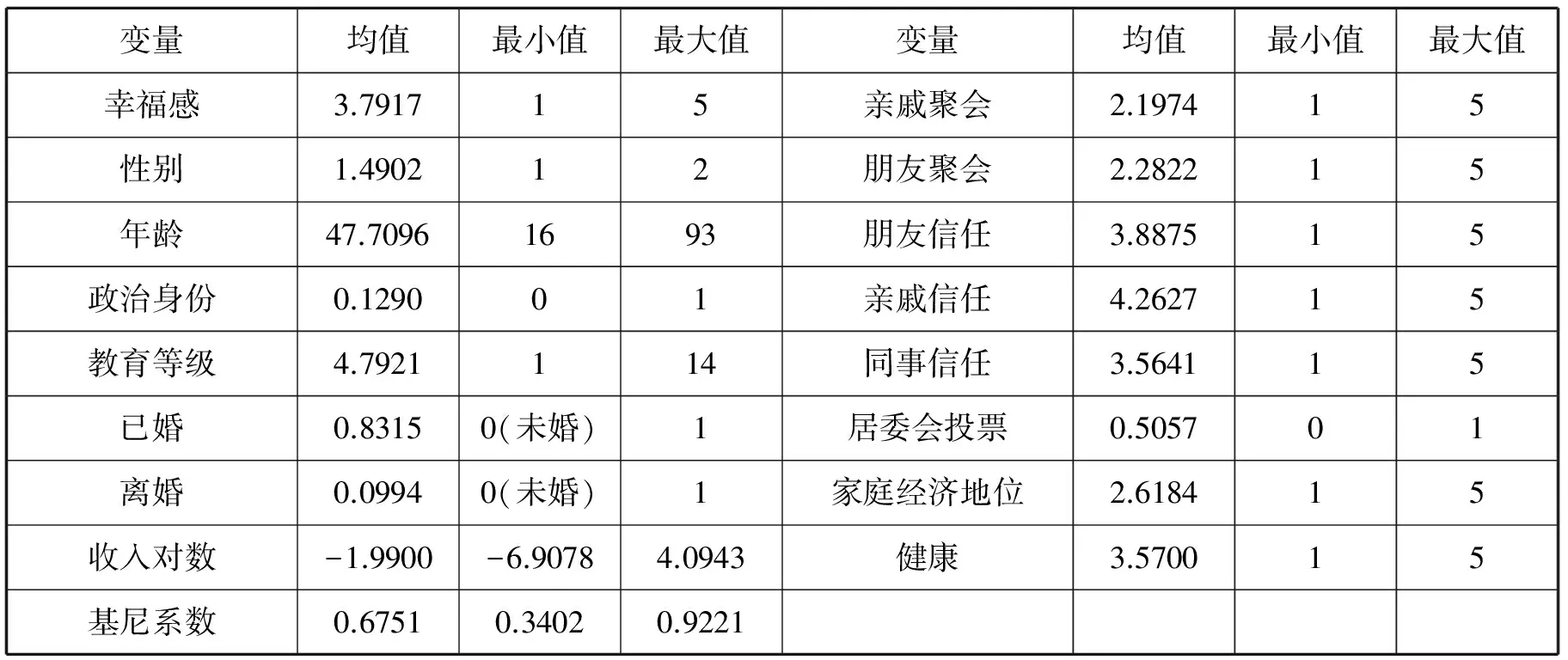

通过统计分析,我们发现:幸福感均值是3.7917,处于较高水平。亲戚聚会和朋友聚会基本处于“一年数次或更少”的较低水平。亲戚信任处于非常高的水平,均值是4.2627,高于朋友信任水平,朋友信任水平又高于同事信任水平。大约有一半居民参加了居委会投票。各省基尼系数的均值是0.6751,收入差距处于很高水平。

表1 主要变量的描述统计

三、实证分析

(一)基准模型回归结果的分析

本研究的被解释变量主观幸福感是一个有序变量,取值为1-5,适宜采用有序Probit模型。根据Ferrer-i-Carbonell和Frijters的研究,有序Probit回归和OLS回归是等价的,所估计结果的参数在方向和显著性上没有差别*Ferrer-i-Carbonell, A., & Frijters, P., “How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness”, The Economic Journal, Vol.114, No.497, 2017, pp. 641-659.。由于基尼系数是在省级层面计算得到的,因此本文所采用数据是个人和省级二层结构的数据,应该采用多层线性模型(MLE)进行分析。为了便于比较,本文同时报告有序Probit、OLS和MLE的回归结果(见表2),但在之后的分析中,本文主要报告MLE的估计结果。MLE的估计结果表明:

(1)社会信任、人际交往、社会参与、组织成员资格等社会资本因素显著提高居民幸福感,这验证了假说H1。

(2)家庭经济地位和健康是影响幸福感的最重要因素。家庭经济地位的影响系数达到0.2764,是所有变量中影响系数最大的变量。健康的影响系数是0.1493,仅次于家庭经济地位的影响系数。

此外,女性显著比男性更幸福,已婚者比未婚者更幸福。因为相比于男性,女性承担的社会责任和承受的社会压力都更小,因此女性的幸福感更高。相比于未婚者,已婚者有着更大程度的人际交往和社会参与,有着更丰富的社会关系,这提高了已婚者的幸福感。接受教育程度越高者越幸福。年龄对幸福感的影响呈正U型,拐点处年龄值为38。平均在38岁前,人们承担的社会责任越来越多,承受的社会压力越来越大,感受到越来越不幸福;平均在38岁时,人们承担的社会责任最多,承受的社会压力最大,感受到最不幸福;平均在38岁后,人们承担的社会责任越来越少,承受的社会压力越来越小,感受到越来越幸福。

表2 基准模型估计的结果

注:括号内为t值;*,**,***分别表示p<10%,p<5%,p<1%。

(二)主要解释变量在均值处边际效应分析

为了厘清各种因素对居民幸福感的具体影响,本文对主要解释变量在样本均值处的边际效应进行分析(见表3),我们发现:

(1)在女性、已婚、党员、亲戚聚会频繁、朋友聚会频繁、亲戚信任程度高、同事信任程度高、居委会投票、家庭经济地位高和健康程度高等情况下,居民感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率都显著提高了,尤其是感觉“非常幸福”的概率都显著大幅提高了,感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率都显著降低了,尤其是感觉“说不上是否幸福”的概率都显著大幅降低了。

(2)当收入差距扩大时,居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率都显著提高了,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率都显著降低了。

(3)收入对数对幸福感的影响不显著。现代社会资本比传统社会资本更能提高居民幸福感。亲戚聚会每提高一个评分等级,居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.11%、0.49%和0.84%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了0.44%和1.01%。朋友聚会每提高一个评分等级,居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.14%、0.60%和1.03%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了0.54%和1.24%。这说明,朋友聚会比亲戚聚会更能促进幸福感的提高。亲戚信任每提高一个评分等级,居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.21%、0.90%和1.54%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了0.80%和1.85%。同事信任每提高一个评分等级,居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.30%、1.31%和2.23%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了1.16%和2.68%。这说明,同事信任比亲戚信任更能提高幸福感。因此,朋友聚会和同事信任等现代社会资本比亲戚聚会和亲戚信任等传统社会资本更能提高居民幸福感。

长期稳定的组织成员身份比暂时获得的组织成员身份更能提高居民幸福感。相对于非党员,党员感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.21%、0.97%和1.72%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了0.74%和2.16%。相对于未在居委会选举中投票的居民,投票的居民感觉“非常不幸福”“比较不幸福”和“说不上是否幸福”的概率分别降低了0.16%、0.68%和1.17%,感觉“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高了0.61%和1.40%。这说明,党员身份比居委会选举中的投票行为更能提高幸福感,长期稳定的组织成员身份比暂时获得的组织成员身份更能提高居民幸福感。

表3 均值处边际效应的估计结果

注: *,**,*** 分别表示p<10%,p<5%,p<1%。

(三)社会资本影响居民幸福感的路径

在基准模型(见表2)中,依次去掉家庭经济地位和健康然后采用MLE方法得到三组估计结果。我们发现,相比于基准模型的MLE估计结果,社会资本方面因素的影响作用都更强了。因此,我们推断,家庭经济地位和健康可能是社会资本方面因素影响幸福感的中介变量。为了验证上述推断,对MLE估计的结果运用Sobel-Goodman方法对各个社会资本变量影响幸福感进行中介效应检验(见表4),从检验结果可以发现:

家庭经济地位和健康都是亲戚聚会、朋友聚会、同事信任和居委会投票影响幸福感的中介变量。亲戚聚会、朋友聚会、同事信任和居委会投票通过家庭经济地位影响幸福感的中介效应分别是通过健康中介效应的3.0107倍、0.6774倍、2.3624倍和8.1642倍。家庭经济地位是党员身份影响幸福感的中介变量,但是,党员身份通过健康间接影响幸福感不显著。这说明,党员身份主要通过带来经济收益间接提高幸福感。健康是亲戚信任影响幸福感的中介变量,但是,亲戚信任通过家庭经济地位间接影响幸福感不显著。这说明,亲戚信任主要通过改善健康间接提高幸福感。因此,检验结果很好地验证了假说H2和H3,即社会资本通过影响健康和经济收益,从而间接地影响幸福感,即健康和经济收益是社会资本影响居民幸福感的中间变量。

表4 社会资本影响居民幸福感的Sobel-Goodman检验结果

注:*,**,*** 分别表示p<10%,p<5%,p<1%。

(四)稳健性检验

通过多种方法检验发现,由估计结果得到的结论非常稳健。首先,分别采用有序probit、OLS和MLE的方法得到的估计结果(见表2)显示,各变量的系数在方向、大小和显著性上基本保持一致。第二,在基准模型中分别去掉家庭经济地位和健康,分别运用MLE估计的结果(见表)表明,各变量的系数在方向、大小和显著性上仍然基本保持一致。第三,居民可能对“非常不幸福”和“比较不幸福”,以及“比较幸福”和“非常幸福”的界定区分不敏感,我们将“非常不幸福”和“比较不幸福”合并处理为“不幸福”,将“比较幸福”和“非常幸福”合并处理为“幸福”,回答“说不上是否幸福”的选项保持不变。利用重新处理后的数据,采用MLE估计的结果同样表明,各变量的系数在方向、大小和显著性上基本保持一致。综合以上三种检验结果,可以认为本文由估计结果得到的结论非常稳健。

(五)异质性检验

1.农村移民、农村居民、城市移民和城市居民

本文将从外地移居本地的居民称为移民,从而将全部居民划分成农村移民、农村居民、城市移民和城市居民四类。分别对上述四类居民的样本采用MLE方法进行估计,估计的结果表明(见表5):

(1)相比于农村居民和城市居民,亲戚聚会和同事信任都更能显著提高农村移民和城市移民的幸福感,这与Han*Sehee Han, “Social Capital and Interlocal Service Collaboration in US Counties”, Regional Studies, Vol.51, No.5, 2017, pp. 1-15.的结论相一致。这说明,对于移居他乡的农村移民和城市移民来说,他们更加重视同事之间的信任和亲戚之间的联系。

(2)朋友聚会和居委会投票都能显著提高农村居民和城市居民的幸福感,但是其对农村移民和城市移民的影响都不显著。

(3)党员身份只能显著提高城市居民的幸福感。

表5 农村移民、农村居民、城市移民和城市居民分样本估计的结果

注:括号内为t值;*,**,***分别表示p<10%,p<5%,p<1%。

2.不同收入群体

本文依据收入低于7000元(最低)、7000元至43000元、高于43000元(最高)将全部居民划分成低收入群体、中等收入群体、高收入群体。分别对上述三类居民的样本采用MLE方法进行估计,从估计结果中发现(见表6):

(1)朋友聚会更能显著提高高收入群体的幸福感,但是亲戚聚会不能显著提高高收入群体的幸福感。这说明,高收入群体更加重视朋友之间的联系,朋友之间联系显著提高高收入群体的幸福感。

(2)亲戚信任更能显著提高高收入群体的幸福感,但是同事信任不能显著提高高收入群体的幸福感。

(3)居委会投票显著提高低收入群体和高收入群体的幸福感,但是不能显著提高中等收入群体的幸福感。

3.不同年龄群体

本文依据36岁以下、36岁至55岁、56岁以上将全部居民划分成低年龄群体、中等年龄群体、高年龄群体。对这三类群体的样本分别进行MLE估计,所得估计结果表明(见表6):

(1)相比于低年龄群体和中等年龄群体,朋友聚会、亲戚信任和同事信任对高年龄群体幸福感的提高作用显著减弱。这说明,高年龄群体对朋友之间的联系、亲戚和同事之间的信任关系不是太重视。

(2)党员身份只能显著提高高年龄群体的幸福感。亲戚聚会显著影响低年龄群体和中等年龄群体的幸福感。

表6 不同年龄群体和不同收入群体分样本估计的结果

注:括号内为t值;*,**,***分别表示p<10%,p<5%,p<1%。

四、结论与对策建议

本文探究社会资本影响居民幸福感的内在机制。在回顾了相关文献的基础上,本文建立理论框架和提出研究假说。我们采用2010年和2012年中国综合社会调查(CGSS)数据,对提出的理论假说进行检验,获得如下发现:

(1)多层线性模型的估计结果表明,党员身份、亲戚聚会、朋友聚会、亲戚信任、同事信任和居委会投票等社会资本显著提高居民幸福感。

(2)均值处边际效应估计的结果表明,现代社会资本比传统社会资本更能显著提高居民幸福感。长期稳定的组织成员身份比暂时获得的组织成员身份更能显著提高居民幸福感。

(3)从Sobel-Goodman 中介效应检验的结果看,家庭经济地位和健康是社会资本影响居民幸福感的中介变量。家庭经济地位是党员身份、亲戚聚会、朋友聚会、同事信任和居委会投票影响居民幸福感的中介变量,健康是亲戚聚会、朋友聚会、亲戚信任、同事信任和居委会投票影响居民幸福感的中介变量。

这些发现启示我们,政府应该重视营造和维护社会网络,促进社会资本积累,进而提高居民幸福感。在党和政府大力推进民生幸福工程的背景下,如何提高居民幸福感是中央和地方政府工作的重点。政府不仅仅要增加GDP和提高国民收入,而且更应该重视社区和社会的精神文明建设,营造和维护社会网络,促进社会资本积累,提高居民幸福感。