论《鹖冠子》与管子、《管子》的关系

2018-02-28杨兆贵潘雪菲

杨兆贵,潘雪菲

(1.澳门大学 教育学院,中国 澳门 999078;2.暨南大学 历史系,广东 广州 510632)

一

(一)《鹖冠子》简介

今本《鹖冠子》有十九篇。传统《鹖冠子》伪书说经不起出土文献的检验。笔者根据古书通例,并就学派思想主干、成篇年代对该书逐篇进行研究,认为只有《近迭》《度万》《王鈇》《兵政》《学问》五篇反映鹖冠子的思想,其他十四篇章分别是战国至汉初的黄老学、兵家、儒家作品,并非全写于战国时期。属于黄老学的有战国时期《夜行》《天则》《环流》《泰录》《能天》《备知》《世贤》、写于秦代的《博选》、写于汉初的《泰鸿》《世兵》;属于儒家的有《道端》、写于秦代的《著希》;属于兵家的有《天权》《武

灵王》[1]25-149。

鹖冠子思想最有特色的是他的水火相生说、形神调和说与两种理想政治论:一是五正说,提出尸气皇论[2]45-47;一是成鸠氏万年之治说,提出天曲日术论、素皇内帝论[3]90-93。这种学说在先秦思想史上是很特别的。《近迭》《兵政》反映他的军事思想。他在《近迭》篇提出圣王用兵不效法天地四时阴阳,重视军事训练,并分析大国兵诎辞穷之故;但在《兵政》篇却主张用兵之道要尽三才之道[4]44-48。他的理想政治论、军事思想各有矛盾之处。

无论是鹖冠子本人还是《鹖冠子》其他篇章所反映的不同学派的思想,都与管子、《管子》有不少相同处。学界对这方面的研究极少,本文拟在这方面加以论述,以见《鹖冠子》与管子、《管子》有密切的关系,也可见《鹖冠子》受到齐国思想文化的影响。

(二)管子与《管子》的关系

在讨论这两者的关系前,先厘清管子、《管子》的关系。学界对这两者的关系、《管子》性质的意见纷纭。学界对《管子》主要有三种看法:一认为它是由先秦儒家、道家、法家等作品杂凑而成,一认为它出于稷下学士之手,一认为它的全部或部分出自“管子学派”或“管仲学派”。笔者认为不能简单把《管子》看成诸子百家的总汇。张连伟根据余嘉锡《古书通例》及古代史志分类,认为《管子》有自己的传承系统。《管子》应在管仲之后、韩非之前的时期写成的[5]5-15。可以说,《管子》是管子及其后学思想所汇集的作品集,它有些作品是战国时人记载管子的言行,内容有战国时期色彩。胡家聪认为它是田齐变法的时代产物,他与白奚都认为《管子》作者是稷下齐人[6]9-21[7]216-221。要研究管子的言行,除了参考《管子》相关篇章外,《国语》及出土文献也应重视。

二

本文题目用“关系”而不用“影响”,因为《鹖冠子》与《管子》各自一些篇章都写于同一时期;且同一思想观念不一定由某人最先提出来,它可以是不同地域、不同学派、不同思想家在不同或相同相近的时期提出来的。因此,在没有坚实史材证明《管子》的相关篇章比《鹖冠子》成篇更早,就不能肯定说《管子》某某篇对《鹖冠子》某某篇产生影响。当然,《管子》作为学派总集,其思想观念必有一发展过程,那么,《管子》学派对《鹖冠子》产生影响。

由于管子比《管子》早,所以本文先论管子对《鹖冠子》的影响,次论《管子》相关篇章与《鹖冠子》的关系。另,本文基本上根据今本《鹖冠子》十九篇次序论述它与管子、《管子》的关系。

(一)《王鈇》篇所记成鸠氏“制邑理都”法深受管子军政改革说影响及本篇与《五行》篇的关系

1.成鸠氏“制邑理都”法受管子军政改革说影响

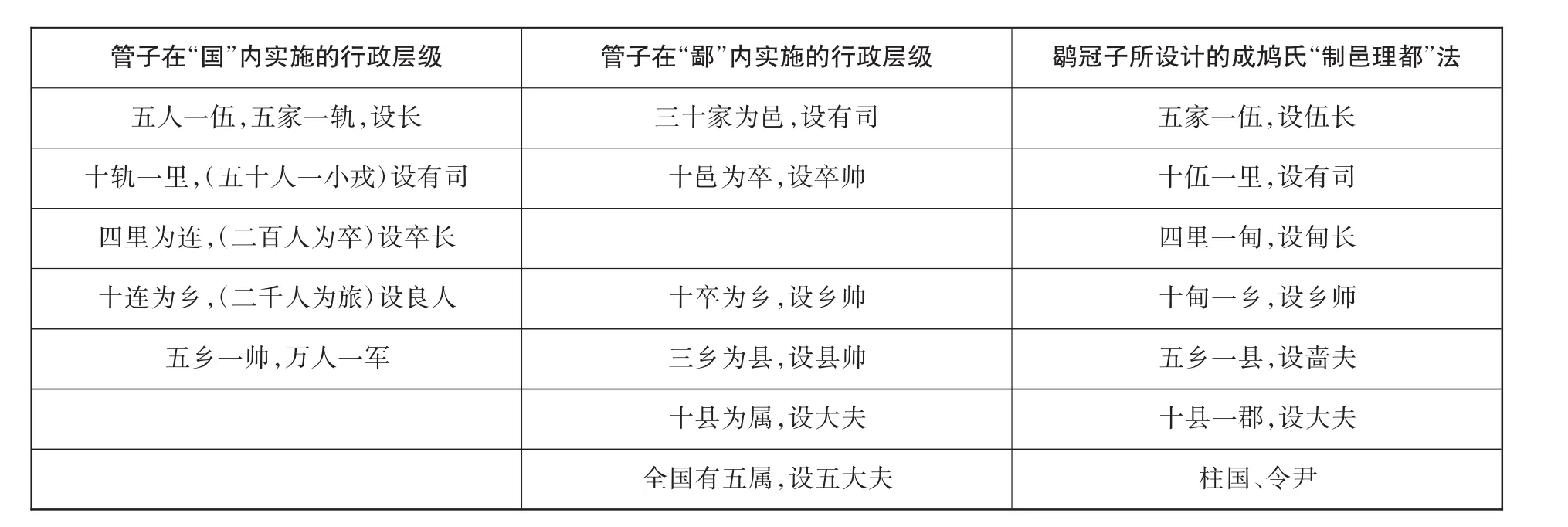

《鹖冠子·王鈇》论述鹖冠子的一种理想政治论——成鸠之治,其行政层级方面与《齐语》《小匡》所记管子的军政改革有相同或相近处,鹖冠子明显受管子影响。

成鸠氏推行的行政层级是这样的:最低级层是家,其次逐级而上是伍、里、乡、县、郡,各级的长官分别是伍长、有司、甸长、乡师、啬夫、大夫、郡大夫。最高两级分别是柱国、令尹。

管子推行军政改革,“作内政而寄军令”“参其国而伍其鄙”(《国语·齐语》),其制国法、制鄙法不同。管子在“国”内推行的行政层级及设置的长官由低层而高层分别是这样的:轨(设长),里(设有司),连(设卒长),乡(设良人),帅、军,全国设三军(同上)。每层官员同时负责行政与军事指挥工作。管子在“鄙”里推行的行政层级是这样的:邑(设有司),卒(设帅),乡(设乡帅),县(设县帅),属(设大夫)。全国五属,设五大夫。五大夫之下设五正(同上)。

成鸠氏推行“制邑理都”法是根据管子的国、鄙两制糅合而成的:最低四级层基本上与国制相同,只是有些名称不同。县与军同级。鹖冠子在县啬夫、郡大夫之上设柱国、令尹。另,齐国各层官员有军、政之权,而成鸠氏手下的官员只有行政管理权。为便醒目,把管子国、鄙行政层级与成鸠氏“制邑理都”法列表如下①《管子·立政》也受管子影响,其行政层级是这样的:“分国以为五乡,乡为之师。分乡以为五州,州为之长。分州以为十里,里为之尉。分里以为十游,游为之宗。十家为什,五家为伍,什伍皆有长焉。”(黎翔凤撰《管子校注》,中华书局2004年版,第65页。):

管子在“国”内实施的行政层级 管子在“鄙”内实施的行政层级 鹖冠子所设计的成鸠氏“制邑理都”法五人一伍,五家一轨,设长 三十家为邑,设有司 五家一伍,设伍长十轨一里,(五十人一小戎)设有司 十邑为卒,设卒帅 十伍一里,设有司四里为连,(二百人为卒)设卒长 四里一甸,设甸长十连为乡,(二千人为旅)设良人 十卒为乡,设乡帅 十甸一乡,设乡师五乡一帅,万人一军 三乡为县,设县帅 五乡一县,设啬夫十县为属,设大夫 十县一郡,设大夫全国有五属,设五大夫 柱国、令尹

此外,成鸠氏命令县层以下各层的家庭互相察控,重视家庭乡邻的道德教育。这一看法受管子影响。管子主张四民分处不同地方,要求士人“闲燕则父与父言义,子与子言孝,其事君者言敬,其幼者言弟”(《国语·齐语》),士人父子长幼长期濡染熏陶,就可收事君者敬其君、尽其事之效,子子孙孙永远为士。

鹖冠子主张父子长幼邻里亲朋相处,重视道德教育,强调慈孝的重要性,要求他们在日常生活中,由小就培养出相互关照,“死生同爱,祸灾同忧”(29a/8-9),亲如家人。这样,百姓万众一心,就能在战争时共同进退,无敌于天下(29b/2)。

成鸠氏所说百姓理想生活,受齐国思想文化影响很深[8]34-39。《国语·齐语》记齐桓公勉励百姓为善:要求他们在乡在里在家为善,且希望他们终身图功立业。管子也指出“作内政以寄军令”会取得的显著效果:简言之,就是百姓不迁徙,世守其业,自幼就与乡邻生活,培养出深厚的感情,这样,一起披甲上阵,能共同进退,战无不胜。可见,鹖冠子所说的成鸠氏之治,深受齐国思想文化影响。

可见,鹖冠子理想中的成鸠氏之治,其中“制邑理都”法深受管子军政改革影响。

2.《王鈇》篇与《管子·五行》篇的关系

《王鈇》提出成鸠氏施政时,“与天地总”,即效法天地四时,要求下情上闻、上情下究所需的时间,每一行政阶层必依其规定的日数向上级报告,向下级施政:要求里长、甸长、乡师、县啬夫、郡大夫报告的天数分别是五天(提)、十日(旬)、十五日(一个节气)、三十日(月)、四十五日(春分、秋分)。柱国每六十日(六律)向天子报告。天子每七十二日派遣使者到郡县体察民情,黜陟官吏,此乃“与天地总下情”(28a/4-8)。

《王鈇》又指出成鸠氏之治“天用四时,地用五行,天子执一以居中央,调以五音,正以六律,纪以度数,宰以刑德,从本至末,第以甲乙。天始以元,地始以朔,时始于历”(27b/8-28a/2)。敦煌本注解说:“四时成岁,天之用也;五行木火金水土,地之用也。天子居中御外,调音、正律、纪度、宰刑,萃天下政事,考其本末,判其甲乙,故天之道始于无极,地之道始于太极,四时之道始于岁历,天子之道始于执一。”[9]725这样解释颇符合原意,也基本上解释天道、地道、王道三者的关系。

成鸠氏这种依日数而上闻下达的“与天地总下情”的方法有明显特点,敦煌本注说“事简用期短,事繁用期长”[9]726,是有道理的,但是每个行政阶层所处理的事情简与繁,不可一概而论。这里提到天子每七十二日遣使向下层宣达上情,把一年分成五段时期。陆佃认为是“用五行分王之数”“各王七十二日”(28a/7)。这种说法出自《管子·五行》《淮南子·天文训》。《王鈇》只说天子“用四时”“用五行”两句话。《管子·五行》明确把五行、天子每七十二天该做的政事、该做而不做所产生的后果、时辰等连起来:

五声既调,然后作立五行,以正天时……睹甲子,木行御,天子出令……七十二日而毕。睹丙子,火行御,天子出令……七十二日而毕……睹戊子,土行御,天子出令……七十二日而毕……睹庚子,金行御,天子出令……七十二日而毕……睹壬子,水行御,天子出令……七十二日而毕。

《五行》跟《四时》《幼官》是阴阳说与五行说融合的成熟的作品,它依木火土金水为次,把一年分为五个时段,其实是四季,不过它在四时做文章,用五行均分一岁之日,把一年分成五个七十二日,配以木火土金水五行[7]244。天子依次推行不同政令,若不推行,会有灾难性后果。《五行》说“五声既调,然后作立五行”,可见它也重视声教。这与《王鈇》“调以五音,正以六律”①《淮南子·天文训》也是依木火土金水为次序,并结合五种颜色,说明天子推行不同的政令。见刘文典撰《淮南鸿烈集解》,中华书局1997年版,第105页。云云是相同的。

由上可见,《王鈇》说成鸠氏以七十二日“与天地总下情”,依次根据季节性质而施行不同政命以治天下说,与《五行》内容基本相同。先秦五行说只有这两篇直接以七十二天来说施政如何如何,这在五行学说史上相当独特。《五行》是齐国管子学派的作品,其思想必然与齐国有密切关系。合理来说,《王鈇》深受齐国五行说影响。它是鹖冠子理想政治论的代表作之一,则鹖冠子思想深受齐国思想文化影响,不言而喻。

(二)《博选》与《立政》《五辅》《内业》的关系

《鹖冠子·博选》避秦皇政之讳,是写于秦代的作品。本篇主要提出五至说,指出君主重用五种不同才能之士,国家会有五种不同结果,或一统天下而称帝称王称霸,或亡国等[10]66-74。另外,本篇提出的天道观包含自然天、理万物之情;指出人的本质乐生恶死。本篇虽然写于秦代,然总结战国以来有关师、友说与帝道、王道、霸道关系说,深受黄老学影响[1]25-35。本篇在阐述重用师友说、选贤用贤说、天人关系说与《管子》中《乘马》《立政》《宙合》等篇有密切的关系。兹分论如下。

1.《博选》与《立政》论述选贤用贤的原则

《博选》在选贤用贤方面提出五至说。文章从德、才两方面,把士分成五等,分别是“伯己”“什己”“若己”“厮役”“徒隶”(1a/6-7)。这五种人对君主治理国家、国家前途产生不同程度的作用:

北面而事之,则伯己者至;先趋而后息,先问而后默,则什己者至;人趋己趋,则若己者至;凭几据杖,指麾而使,则厮役者至;乐嗟苦咄,则徒隶之人至矣(1b/5-9)。五者对诸侯国称王称霸或灭国覆祀产生不同程度的影响,因此,国君应以不同级别待遇对待他们。君主若重用“伯己”“什己”“若己”三者,就能国富兵强,一统天下,即所谓“帝者与师处,王者与友处”(1b/10),否则国家灭亡。作者也把君主分成帝者、王者、亡主三种。可见士对国家前途的作用极其重要。

另外,《博选》提出以功、德作为选拔臣下的两个重要手段:“计功而偿,权德而言,王鈇在此,孰能使营?”(2a/8)以臣下的功、德来奖赏罚黜,这是黄老学派政治思想的主要特点。黄老学派主张君主重用贤能,既委以权力,又循法考核,分清君臣的职责,做到君尊臣卑、君逸臣劳、君无为臣有为[6]99-106[11]39-42。

《博选》没有提出选贤用贤的具体方法,只提出大原则而已。黄老学对这方面的论述比较多。就《管子》言,《立政》也提出用贤的原则,比《博选》稍详:“一曰德必当其位,二曰功必当其禄,三曰能必当官。”指出选贤立官,以德为首要,强调德与位、功与禄、能与官必相符合,否则就有过失:“德厚而位卑者谓之过,德薄而位尊者谓之失。”(《管子·立政》)易言之,德位、名实必须相副。它又指出:“大德不至仁,不可以授国柄;二曰见贤不能让,不可与尊位”(同上),可见,《立政》强调儒家提倡的“仁”“让”德目,明显融合了儒、道思想。因此,《立政》主要以名实相副的角度来考核贤人之德行、功绩、才能,提出“审德”“审功”“审能”说[12]61-62[13]3-7。《立政》特别重视德位、功禄、能当的名实相副,认为这是治国“三本”。可见,《立政》对德、功的评核,比《博选》深入。

2.《博选》与《五辅》《内业》论天人关系

《博选》说:“道凡四稽:一曰天,二曰地,三曰人,四曰命。”(1a/5-6)这里提出天地人三才观,并把君命视为与三才同样重要的观念,主张巩固君权。本篇又说:“所谓天者,物理情者也。所谓地者,常弗去者也。所谓人者,恶死乐生者也。所谓命者,靡不在君者也。”(1a/8-10)“天,物理情者”,则天不只包括了自然天的运行规律,而且包括了总理万物之情。若情包含人情,则天包含了自然天、人情等方面;若情指物的本质,则天包括了自然天与万物之理。

三才观在战国中期已蔚然成风,尤其是道家黄、老、庄学派,莫不为然。他们主张君主把握天地人三才相与之道,作为施政的圭臬,同时要审时度势;君臣分工,君道无为,臣道有为;把三才与方位、四季、五行等联系起来;重视三才与修养的关系,提出内心虚静的精气说、身心正静的养生论、养气论、正静论等[14]150-151。就《管子》言,《宙合》《五辅》《内业》等也论及三才观。可见,《博选》只提出天地人命这一概念,而没有论述三才观与政治决策、五行、养生的关系。

《五辅》是儒家作品,或者是深受儒家影响的作品,文中提出“六德有兴,义有七体,礼有八经,法有五务,权有三度”,都是从儒家角度来阐述的。文章提出解决民生问题,进行礼义教育后,还希望百姓能知权、知三度:“所谓三度者何?曰:上度之天祥,下度之地宜,中度之人顺,此所谓三度。故曰:天时不祥,则有水旱;地道不宜,则有饥馑;人道不顺,则有祸乱。”希望百姓都能知天时地道人道,知道则能趋吉避凶,有利民事,本篇提出“审时以举事”(《管子·五辅》),可说是对知道、依循天地人三才而行事的最简要说明。《博选》在三才外提出命的重要性,强调君权;《五辅》则希望全民掌握三才,且能审时举事,可见后者重视百姓。

《内业》也提到三才:“天主正,地主平,人主安静。春秋冬夏,天之时也;山陵川谷,地之枝也;喜怒取予,人之谋也。是故圣人与时变而不化,从物而不移。”《内业》及其他三篇(《白心》、《心术》上下)的主旨是谈论“务为治”“心治即国治”,因此,《内业》谈君主根据天地正平的特点,四时变化的规律,要保持内心“安静”,不被外在环境影响而能“不化”“不移”。从这点看,《博选》强调君命的重要性,《内业》重视君主的内心安静以达到国治的效果,两者有所差异。

由上可见,《博选》提出以德、功论赏臣下的治政原则,是黄老学思想的特点之一。《立政》就德位、功禄、能官三对关系提出选拔臣下的原则,明显比《博选》详细。两篇都以德、功为标准,而没详谈赏、罚,可见《立政》影响《博选》。另外,《博选》在提出三才观外重视君命,这也许受到秦皇一统后提高君威有关,而《内业》重视君主的内心安静,以求达到国治之效;《五辅》除了希望君主把三才观运用在政治上,更希望全民掌握三才,且能审时举事。可见,三篇虽然都重视三才观,但是《内业》《五辅》两篇所重视的与《博选》有所不同。

(三)《天则》与《内业》《五辅》的关系

《天则》是受儒、道、法、墨四家学说影响的写于战国晚期的黄老学派作品。它的主旨是强调巩固君权,提出各种统治措施。这些措施有些受儒家影响,如重视民本,体恤下情,希求君主传名立万,尊重士大夫,重视民智;也有受道家思想影响的,如强调施政依循天道,无为而治;主张掌握权势,以势制人,受慎子重势说影响;反对亲亲,提倡贤贤,受到墨家影响[1]49-64。除了受以上四家学说影响外,《天则》对控制君主情感、主张逐奸屏谗说,与《内业》有相通处。

1.《天则》与《内业》重视君主控制情绪

《天则》重视君主的情绪对施政的作用,说:“严、疾,过也,喜、怒,适也,四者已仞,非师术也。”(9b/6-7)君主如果不能平正大方,而挟以严、疾、喜、怒四种过失的情绪,则非明君的治术。君主施政不掺杂一己的情绪,这样制定法令、推行政策,对化民成俗起着事半功倍之效。

重视君主控制情绪,儒家也有这种看法。如孔子对忿就有这样的看法:“一朝之忿,忘其身,以及其亲,非惑与?”(《论语·颜渊》)因为偶然的细小的忿怒,而祸及亲人,因小祸大!可见情绪控制对个人、家庭产生多大影响。所以,孔子又说“忿思难”(《论语·季氏》),将发怒了,就好好考虑会有什么后果。郭店简《尊德义》篇说:“去忿戾,改惎胜,为人上者之务也。”[15]139去忿窒欲是君主修身施政的要务。

《管子·内业》也重视情绪,文中提及忧乐喜怒忿字眼的有:“其所以失之,必以忧乐喜怒欲利。能去忧乐喜怒欲利,心乃反济。”“喜怒取予,人之谋也。”“慢易生忧,暴傲生怨。”“忿怒之失度,乃为之图。节其五欲,去其二凶,不喜不怒,平正擅匈……”“所以失之,必以喜怒忧患。是故止怒莫若诗,去忧莫若乐,节乐莫若礼。”“凡人之生也,必以其欢。忧则失纪,怒则失端。忧悲喜怒,道乃无处。爱欲静之,遇乱正之。”另外,有些句子提到怎样控制情绪的,如“善气迎人,亲于弟兄;恶气迎人,害于戎兵”提的善气、恶气,“平正擅匈,论治在心”的“平正”,“节欲之道,万物不害”的“节欲”,都在在说明君主应该重视情感的作用。《内业》篇如此重视情绪,是因为控制情绪是修养内心、虚静心意,进而悟道、得道,最终能内圣外王的第一步[16]10-13。

《内业》可以说是先秦诸子中一篇比较详论控制情绪的作品,详论情绪控制与修心得道的关系,内容比较偏向抽象的讨论。《天则》也强调君主要控制情绪对治理国家起着不可低估的作用,把情绪控制应用在政治上。这是对孔子、《尊德义》篇的发展。它与《内业》重视君主控制情绪说在学理上是相通的。

2.《天则》与《五辅》主张君主逐奸屏谗

《天则》一开头就说:“圣王者,有听微决疑之道,能屏谗权实,逆淫辞,绝流语,去无用,杜绝朋党之门。嫉妬之人不得著明,非君子术数之士莫得当前,故邪弗能奸,祸不能中。”(4a/10-4b/4)强调明君退小进贤,不要听信谗言淫辞,杜绝朋党。可见本篇相当措意于此事,认为君主要推行良政,这是一件重要的事。先秦诸子荀子、苏秦以及《管子·五辅》篇都提到此事。荀子《致士》篇只简单提出“退奸、进良之术”,就是君子不用“朋党比周之誉”“残贼加累之谮”“隐忌雍蔽之人”[17]258,采取“定其当而当,然后士其刑赏而还与之”[17]259的方法,这样就可以收到退奸、进良的效果。

《五辅》在说明君主推行“六德有兴,义有七体,礼有八经,法有五务,权有三度”这“五经”后,也说逐奸屏谗:“五经既布,然后逐奸民,诘诈伪,屏谗慝,而毋听淫辞,毋作淫巧。若民有淫行邪性,树为淫辞,作为淫巧,以上謟君上,而下惑百姓,移国动众,以害民务者,其刑死流。故曰:凡人君之所以内失百姓,外失诸侯,兵挫而地削,名卑而国亏,社稷灭覆,身体危殆,非生于謟淫者,未之尝闻也。”《五辅》把谗慝淫辞的危害性提高到政权兴亡的高度来加以批斥,这比荀子、《天则》篇说得更严重——当然后两者也从政治方面来说明君主逐奸屏谗的必要性重要性,但是《五辅》更加重视。

可见,《天则》篇主张君主控制情绪、逐奸屏谗,《内业》《五辅》两篇都有相同看法,而且比较深入细致。当然,《管子》这两篇就相关议题阐述比较深入详细,不等于说它们写于《天则》之后,因为人的思想深度高度不一定后出转精转深,有时一些大师的思想很难被后进超越,而且他们关心的重点不同,所以不能就一两观点深浅而判断篇章时代的先后。

(四)《道端》《泰鸿》与《四时》《五行》篇的五行关系说

1.《道端》篇与《四时》《五行》篇的五行关系说

《道端》与《泰鸿》都论及五行与施政的关系,因此一并论述。

《道端》是写成于孟、荀之间的儒家作品,要求明君重用儒士,尊贤使能,修身进德,以正一国,进而一统天下。它依仁勇辩智谦礼贤信忠义等德目把儒士分成不同专才,解决政治上不同问题,这在儒学史上很独特[18]7-15。《道端》篇把仁、忠、义、圣四个德目与四方、四季联在一起:

仁人居左,忠臣居前,义臣居右,圣人居后。左法仁则春生殖,前法忠则夏功立,右法义则秋成熟,后法圣则冬闭藏。(14a/1-3)

战国时期儒家提倡五行,此五行的内涵后世学者言人人殊,有指仁、义、礼、智、信,有指亲、义、别、序、信,有指仁、义、礼、智、诚,有指天、地、民、神、时,有指五伦,有指五德终始说,还有郭店简的仁、义、礼、智、圣[19]217-291。五行《尚书·洪范》篇指五材[20]302。思、孟把儒家五种德目视为五行,但是没有把它们与方位相配。《道端》把四德(仁、忠、义、圣)与四方(左、前、右、后)、四季(春、夏、秋、冬)相连起来。

《管子》一些篇章提倡阴阳五行说,既对春秋以前阴阳与五行说的继承与创新,又对邹衍阴阳五行说产生影响。《管子》阴阳五行说主要集中在《幼官》《四时》《五行》《轻重己》篇。它们提倡五行相生说,并以五行配四时。为了使四季与五行相配,在夏、秋间加上“中央土”[21]8-14。

《四时》把五方(东、南、中、西、北)与四季(春、夏、土、秋、冬,中间加土)、四气(风、阳、阴、寒,中加土)、五德(喜赢、施舍修乐、和平用均、忧哀静止严顺、涫越温恕周密)相连。这比《道端》多了“土”、五德。可见,《四时》比《道端》更详密。

《五行》则进一步把历史或神话人物与天地四方、颜色、瑞兽、官名连起来,如把黄帝分别与奢龙、祝融、大封、后土与相应的四方(东方、南方、西方、北方)、官名(土师、司徒、司马、李)相连起来,“土师”即司空,“李”即狱官。四个官职与四季相连,司空掌建筑,主生长;司徒掌教育,司马主兵马出征,狱官“取象水平之也”。这四官与四季配合,与《周官》春官为天官、地官为司徒、春官为宗伯、夏官为司马、秋官为司寇的说法、排列不同,显然《五行》与《周官》不是同一系统。

《道端》写于孟荀之间,与《四时》《五行》篇的时代差不多。可见,儒家作品《道端》也受到战国时期阴阳、五行、四季、四方、五德相连说的影响。

2.《泰鸿》与《四时》《五行》篇的五行关系说

《泰鸿》是汉代景帝、武帝之间的作品,它不仅继承以前泰一内涵,并把它推崇为地位最高的神、本体相合者。本篇从本体泰一出发,阐述为政之道。本篇阐述圣王施政时,不要亲躬万机,而应设官分职,“五官六府,分之有道”(35a/6),易于责成,提高办事效率。本篇又指出,“有道(指圣王、天子)南面执政,以卫神明,左右前后,静侍中央”(35b/4-5),把五方、五行、四季相联结,安排是这样的:方位(东方,西方,南方,北方,中央)、四季(春,夏,秋,冬,土)、五行(木,火,金,水,土)相对应连接。天子依此治理天下,调和两气,就能和睦天下。这种安排、连接和《五行》篇基本相同。不赘。

可见,《道端》《泰鸿》都接受五行说,并运用在政治上。《道端》与《五行》篇都提到以七十二日依次根据季节性质而施行不同政令以治天下说,可见两篇的关系比较密切,深受齐国思想文化影响。

(五)《近迭》《兵政》与《管子》有关军事篇章的关系

《近迭》《兵政》两篇反映了鹖冠子的军事思想。《近迭》分析了战国时期大国兵诎师败的原因,是诸侯自大,轻视先王法典,宠信谋臣,终有生栋覆屋之虞,又主张行军打仗要有原则,但不主张效法天地四时阴阳。《兵政》则强调用兵必依三才之道,参与天地之变化,掌握天地自然变化之规律,并以赏罚同治[4]44-48。鹖冠子的军事思想与《管子》有关军事篇章的看法有相同的地方。下文从几方面论述。

1.论战争性质

先秦兵家对战争性质有不同看法,如《黄帝书》把战争性质分成争利之战、“行忿”之战及“为义”之战三种。鹖冠子认为战争是为义而战:“行枉则禁,反正则舍,故不杀降人”(17b/5-6),还要给降兵投诚自新机会。《管子》也认为要为正义而战。《幼官图》指出“大胜者,积众胜而无非义者,焉可以为大胜?大胜无不胜也”。认为打胜仗是为了正义,惩恶扬善,废除昏君,顺民所欲,如此则无所不胜:“至善之为兵也,非地是求也。罚人是君也。立义而加之以胜,至威而实之以德,守之而后修,胜心焚海内。民之所利,立之;所害,除之,则民人从。”(《管子·幼官图》)《法法》说:“军之败也,生于不义。”

2.军事关乎国家安危存亡;政治对军事起重要影响,政治好坏影响战争胜负

鹖冠子高度重视军事建设,劝告国君千万别忘记建设军队,提出整军经武是施政的第一要务。这一点《参患》有相同看法:“君之所以卑尊,国之所以安危者,莫要于兵……兵者外以诛暴,内以禁邪。故兵者,尊主安国之经也。”管子学派反对寝兵,认为军队很重要,《法法》说:“今德不及三帝,天下不顺,而求废兵,不亦难乎!”因此,《立政》说:“寝兵之说胜,则险阻不守。”把寝兵说列入九败之一[21]9-13。

鹖冠子认为政治对军事有重要的影响,政治好坏影响战争胜负。管子学派也有相同的看法。《地图》篇指出君主、相、将各有所司:君主决定出兵打仗的日期和征伐的国家;相的责任是论功劳定赏罚,供给军需;将帅的任务是选拔战士,加以训练。虽然君、相、将各有所司,从另一方面说,君、相尽其责,则政治清明,就有利于行军打仗,易于战胜。

3.行军打仗效法天道

鹖冠子在《兵政》篇主张因循三才观用兵,还须赏罚分明(47b/7-8),这样用兵尤能成功。《管子》有关军事的篇章大都主张用兵效法天时,《霸言》说:“(圣王)以备待时,以时兴事。时至而举兵。”《七法》说:“曲制时举,不失天时,毋圹地利。”《幼官图》说:“举发以礼,时礼必得”“八举时节”,该篇重视时节、时令,认为在适当季节做相应的政事,出兵打仗最好在秋天。这与当时春耕秋收的农事活动有密切关系。凡此可见《管子》重视天地人三才关系。

4.强调平素训练军队

鹖冠子主张平时要训练军队,以防不虞之需。管子学派也很重视这方面,《幼官》说:“定选士胜。”重视士兵平素教育与训练,《兵法》提出“五教”“因便而教”“教无常”等。

5.大国兵诎辞穷、禁不止、令不行之故:君主重用谋臣,招致丧师辱国

鹖冠子和庞子很关心当时大国兵诎辞穷、禁不止、令不行、最后被灭亡的现象,“今大国之兵反诎而辞穷,禁不止,令不行”(17b/8-10)。鹖冠子认为主要原因是庸君愚昧骄奢、重用谋臣。管子学派有相同看法,《形势解》说:“地大国富,民众兵强,此盛满之国也。虽已盛满,无德厚以安之,无度数以治之,则国非其国,而民无其民也。”《重令》也对“地大国富”的诸侯提出戒怠的警示,“巧佞之人,将以此成私为交;比周之人,将以此阿党取与;贪利之人,将以此收货聚财;懦弱之人,将以此阿贵事富,便辟伐矜之人,将以此买誉成名。故令一出,示民邪途五衢,而求上之毋危,下之毋乱,不可得也。”任用巧佞之人将导致政权覆亡。这种看法和本篇劝君主戒骄矜之见不谋而合。

由上可见,《管子》的军事思想在很多方面与《鹖冠子》相同。作为一个学派,应是《管子》对鹖冠子的影响。

(六)《世兵》篇与《小匡》的关系

《世兵》篇由两部分组成,一是前部分从开头到“得此道者,驱用市人”(43b/9),分析用兵之道;后部分自“乘流以逝”(43b/9)迄结束,是柳宗元认为《鹖冠子》抄袭贾谊《鵩鸟赋》进而断定《鹖冠子》是伪书的部分。本篇上部分谈用兵之道,与鹖冠子在《近迭》《兵政》所谈的基本相同,故不赘。不过《世兵》比较偏重在培养将帅的德行与战术的运用,《管子》也重视军事人才。《小匡》记管子任相三月,评论百官,称赞王子城父带兵,能使三军视死如归,封他为大司马。可见,管子认为要重用有军事才能的人,由他们带兵打仗,必能取得胜利。

另外,《世兵》提到曹沫,说身为鲁将,曾与齐国三战三北,亡地千里。然而他能忍辱负重,为取回失地,不惛然自杀,因自杀会导致“国削名灭”“身死君危”(42b/8),是不智不勇不忠之举。因此,他“去忿悁之心”(43a/2)、“弃细忿之愧”(43a/3),并与鲁君商议,在参加由齐国主持的盟会中,把握良机,提三尺之柄,劫持桓公,迫使桓公归回失地,这样,“天下震动,四邻惊骇,名传后世”(43a/1-2),结果建立“终身之功”“累世之名”(43a/3)。因此,本篇称赞“曹子为知时,鲁君为知人”(43a/3-4)。

有关鲁沫劫持齐桓公一事,先秦汉代典籍都有记载,《大匡》也记载。历来学者对此事真伪程度有不同看法,然根据先秦典籍、《史记》、上博简《曹沫之阵》的记载,此事是史实[22]98-130。不过学者在考论此事时没用上《世兵》材料,实则《世兵》材料说明了曹沫劫桓公一事已在黄老学派中流传。又上博简《曹沫之阵》强调战争胜利的根本原因在于内政清明[23]。这与上文所论鹖冠子、《管子》的军事思想是相同的。

(七)《学问》篇与《管子》的关系

《学问》反映鹖冠子的学问。他提出九道(道德,阴阳,法令,天官,神征,伎艺,人情,械器,处兵)说,并说此乃“天下至道”(50b/1)。鹖冠子对阴阳、法令的看法与《管子》有相同之处。

1.阴阳

鹖冠子说“阴阳者分数,所以观气变也”(49a/9-10)。气指二十四气,分指历数之分。这是说阴阳决定了历数之分、二十四气。其意说君主把握阴阳变化之道,由阴阳变化、历数之分,来掌握二十四气变化特征,进而推行相关的政令。战国时期把施政与自然变化密切结合的理论系统化的有《礼记·月令》和长沙子弹库楚帛书《月忌》两篇。《月令》强调君主施政必依不同月次而推行相关政令。《月忌》篇述当月宜忌,以忌为主,所涉之事有出师、侵伐、作大事、会诸侯等国家大事,也有嫁娶、筑室等民生日用琐事,和《月令》不同[24]268-269。

《管子》有丰富的阴阳五行思想。谈到阴阳,《五行》从另一角度主张“人与天调”,希望天子每年依四时与五行的天时配合,颁发五种政令[6]308。《五行》说:“通乎阳气,所以事天也,经纬日月,用之于民。通乎阴气,所以事地也,经纬星历,以视其离。”君主能通阴阳两气,效法天地,因应日月星历的运行,推行政令。

2.法令

鹖冠子重视法、令。他认为法令不仅是国君治国的重要手段,而且关系到国家兴亡(49b/1)。战国时期道家、法家特别重视法在治国中所起的作用。《黄帝书·道法》篇甚至提出“道生法”,赋法予形上的根据[25]240。《管子》也重视法,不少篇章都提到法。如《任法》篇认为君主若能“任法而不任智,任数而不任说,任公而不任私,任大道而不任小物”,就是圣君。法具有公正性、排私性、稳定性,圣君以法治国,则“身佚而天下治”。作者认为,黄帝、尧皆以法治天下,“善明法禁之令而已矣”,连仁义礼乐也出自法,因此,法是“存亡治乱之所从出”“上之所以一民使下也”(《管子·任法》)。这种看法和《学问》多有相同之处,强调明君以法治国,法关系国家存亡。

三

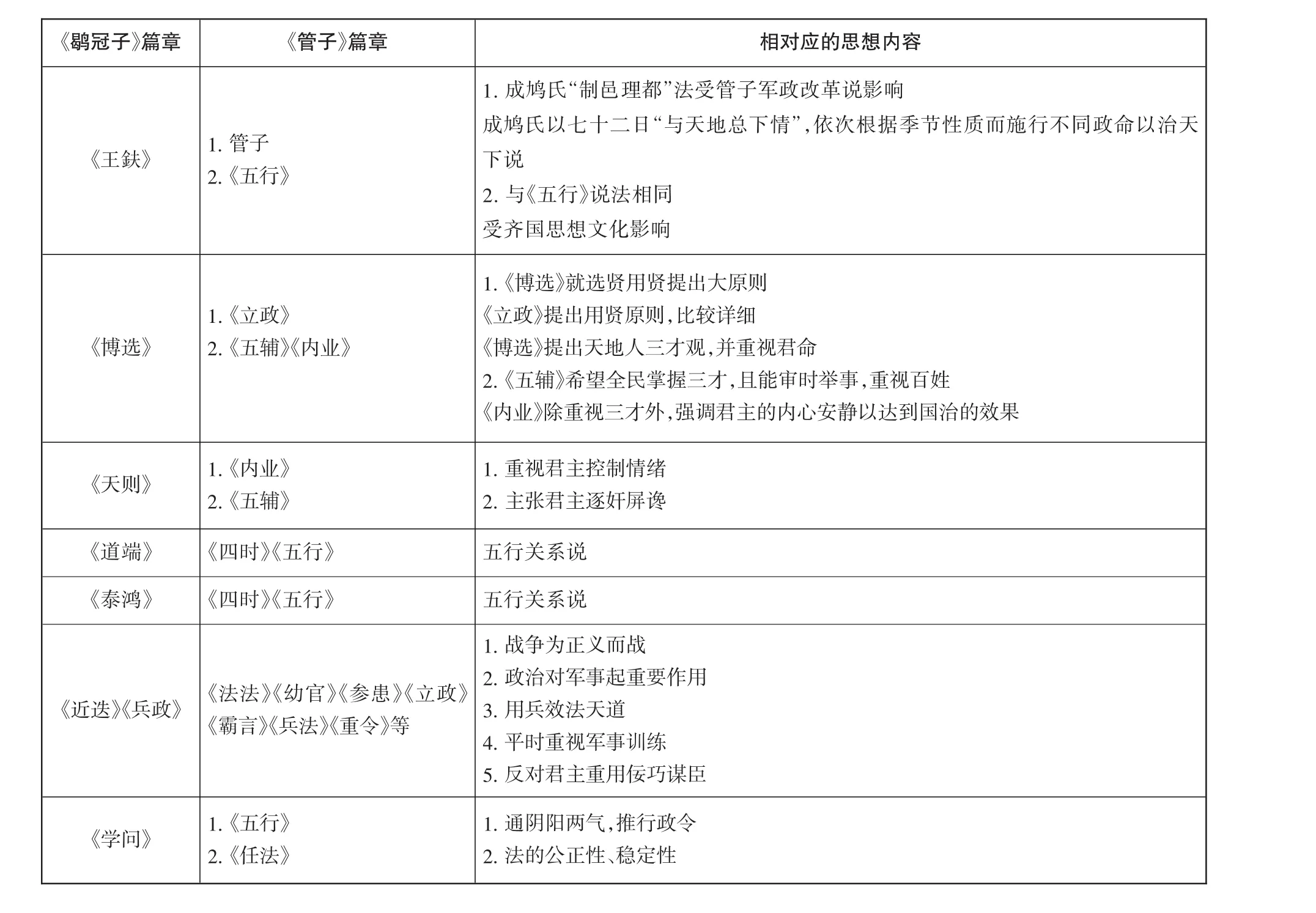

通过以上论证,可见鹖冠子、《鹖冠子》在君主修养、施政、政治、军事等方面的思想,与《管子》有不少相同之处。当时黄老学说盛行,《鹖冠子》《管子》都受其影响。当然,《管子》作为齐国思想文化的总集,形成一思想流派,而鹖冠子只不过是一个人,其学说影响力绝不可与《管子》相提并论。两者有相同看法,一则受到黄老学说影响,一则影响力大的《管子》对鹖冠子、《鹖冠子》也产生影响。正因鹖冠子、《鹖冠子》的学说与齐学有这么多的相同处,笔者曾对鹖冠子是楚人、他的思想是楚国思想的一部分说深表质疑;甚至有学者因《王鈇》提到柱国、令尹,就断定鹖冠子是楚国人。这种说法没有说服力,因为《王鈇》的思想深受管子影响,且赵国也有柱国职[26]23。相反,他应与齐国思想很有密切关系[27]43-48。

《鹖冠子》篇章 《管子》篇章 相对应的思想内容《王鈇》 1.管子2.《五行》《博选》1.《博选》就选贤用贤提出大原则《立政》提出用贤原则,比较详细《博选》提出天地人三才观,并重视君命2.《五辅》希望全民掌握三才,且能审时举事,重视百姓《内业》除重视三才外,强调君主的内心安静以达到国治的效果1.成鸠氏“制邑理都”法受管子军政改革说影响成鸠氏以七十二日“与天地总下情”,依次根据季节性质而施行不同政命以治天下说2.与《五行》说法相同受齐国思想文化影响1.《立政》2.《五辅》《内业》1.重视君主控制情绪2.主张君主逐奸屏谗《道端》 《四时》《五行》 五行关系说《泰鸿》 《四时》《五行》 五行关系说《天则》 1.《内业》2.《五辅》《近迭》《兵政》 《法法》《幼官》《参患》《立政》《霸言》《兵法》《重令》等1.战争为正义而战2.政治对军事起重要作用3.用兵效法天道4.平时重视军事训练5.反对君主重用佞巧谋臣《学问》 1.《五行》2.《任法》1.通阴阳两气,推行政令2.法的公正性、稳定性

为醒目计,把《鹖冠子》与《管子》的思想学说对照,列表如上,以终斯篇。

[1]杨兆贵.《鹖冠子》新论[M].澳门:澳门大学出版中心,2012.

[2]杨兆贵.鹖冠子的理想政治论——五正论及其理论渊源[J].船山学刊,2007,(1).

[3]杨兆贵.鹖冠子的理想政治论——成鸠氏之治及理论渊源[J].管子学刊,2005,(3).

[4]杨兆贵.论鹖冠子的军事思想[J].齐鲁学刊,2006,(1).

[5]张连伟.《管子》哲学思想研究[M].成都:巴蜀出版社,2008.

[6]胡家聪.管子新探[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[7]白奚.稷下学研究——中国古代的思想自由与百家争鸣[M].北京:三联书店,1998.

[8]赵俪生.齐桓公与管仲[J].管子学刊,1990,(3).

[9]傅增湘.跋唐人写《鹖冠子》上卷卷子[J].国立北平图书馆月刊,1929,3(6).

[10]杨兆贵.先秦“五至”论与帝道、王道、霸道说——由《鹖冠子·博选》篇说起[J].古代文明,2009,(3).

[11]于孔宝.稷下学宫与黄老之学述论[J].管子学刊,2008,(4).

[12]徐汉峰.《管子·立政》篇经济思想对中国会计文化的贡献[J].晋城职业技术学院学报,2009,(2).

[13]池万兴.《管子》的人才选拔原则与方法[J].铜仁学院学报,2014,(5).

[14]胡家聪.稷下争鸣与黄老新学[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[15]李零.郭店楚简校读记[M].北京:北京大学出版社,2002.

[16]沈尚武,袁岳.论《管子》的内圣外王之道[J].管子学刊,2014,(3).

[17]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[18]杨兆贵.论《鹖冠子·道端》篇的儒家思想与成篇年代[J].澳门文献信息学刊,2011,(4).

[19]邢文.帛书周易研究[M].北京:人民出版社,1997.

[20]孔颖达.尚书正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[21]重泽俊郎.《管子·立政》“九败”臆解说[J].路英勇译.管子刊,1992,(2).

[22]马昕.《史记·曹沫传》史源分析与事考实[J].中华文史论丛,2014,(1).

[23]晁福林.《曹沫之阵》军事思想及简章研究[J].军事历史研究,2016,(2).

[24]李学勤.李学勤集——追溯、考据、古文明[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1989.

[25]余明光.黄帝四经与黄老思想[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989.

[26]缪文远.战国制度通考[M].成都:巴蜀书社,1998.

[27]杨兆贵.鹖冠子其人与其思想新探[J].管子学刊,2008,(3).