环境规制、外商直接投资与工业集聚

——基于省际动态面板数据的实证研究

2018-02-28

一 引 言

改革开放让更多的资源配置到效率较高的地区,部分地区的工业集聚水平提高,有力地促进了这些地区以及全国经济的快速增长。另一方面,随着经济全球化的推进,各大经济体之间的联系加强,我国利用外资的规模扩大、渠道越来越广。根据商务部的统计,我国2016年实际使用外资为8132.2亿元人民币,与2015年同期相比,增长了4.1%。外资大量流入对我国产业集聚和经济增长的贡献十分突出。

值得重视的是,我国经济的快速增长也带来了生态环境的日益恶化问题。从《2016年全球环境绩效指数(EPI)报告》①此报告由哥伦比亚大学国际地球科学信息网络、美国耶鲁大学环境法律与政策中心联合世界经济论坛发布。来看,我国在生态和人类健康方面的状况较差。但实际上,我国从1972年开始便开展了各种环境保护活动,立法部门制定了相关的环保政策和法规,地方政府成立相应的环保职能部门,对环保工作进行监管。近年来,随着环境污染问题的加重,我国环境规制的力度也在加大。

亟需回答的问题是:环境规制会不会对工业集聚产生负面作用?外商直接投资(FDI)对集聚的作用是否会受到环境规制的影响?如何在注重环保的同时,促进产业集聚,保持经济的持续增长,达到兼收目标?为探讨这些问题,本文拟以1988-2013年我国30个省、市、自治区的数据作为研究样本,利用动态面板计量模型,研究环境规制、外商直接投资和工业集聚的关系。本文的主要贡献:第一,考虑了工业集聚的因果累积动态特征,发现一个地区的工业集聚受之前年份集聚程度影响;第二,研究环境规制对工业集聚是否存在非线性影响,发现两者之间呈倒“U”型关系;第三,考察环境规制通过FDI影响工业集聚的机制,发现环境规制和外商直接投资的互动和匹配有利于工业集聚水平的提高。

接下来的内容结构安排: 第二部分是环境规制和外商直接投资影响产业集聚的文献回顾;第三部分是本文的研究设计及模型构建;第四部分是计量结果与分析;第五部分是稳健性检验;最后是基本结论与政策启示。

二 文献回顾

关于环境规制对产业集聚的影响,学者们的观点归纳起来主要有三种。一种认为适度的环境规制有利于产业集聚水平的提高。合适的环境规制促进了企业的创新,可以给企业带来一种创新补偿作用,这种补偿甚至会大于企业因环境规制而产生的生产成本增加和利润率下降,使环境绩效和企业经济绩效达到“兼收”。所以企业将选择具有较严环境规制的区位进行投资,加上知识溢出效应,产业会在这类区域集聚(Porter和Van der Linde,1995)[1]。Asano和Matsushima(2014)[2]研究表明,一国政府实行环保方面的税收政策,会诱使具有先进治理技术的外企授权给国内不具有此技术的企业,当国内企业的生产技术效率不如外国企业时,外国企业会免费将此技术展示给国内企业。因而,环境规制对创新具有积极影响。而创新是引起集聚的重要因素,因此环境规制促进集聚。Acemoglu et al.(2012)[3]的研究也表明,环境规制强度增大时,产业并不会发生转移。

二种认为提高环境规制强度会导致产业转移,对产业集聚产生离心力。“污染避难所”假说表明,一个国家实行严格的环境规制会增加企业的生产成本,而企业都是以利润最大化为目的的,所以企业会重新考虑其生产和投资的决策,这将使得部分污染企业迁移至环境规制强度相对较弱的地区。有研究给出了支持该假说的证据(Wagner和Timmins,2009)[4]。Rauscher(2009)[5]采用新经济地理学模型,发现环境规制强度的提高可能导致区位模式的离散化。Kyriakopoulou和Xepapadeas(2013)[6]研究认为,对企业进行环境规制后,企业增加的成本与环境规制强度呈正向关系,环境规制给经济活动空间集聚的负面影响随着环境规制强度增加而增加。

三种认为环境规制对产业集聚的影响不显著。根据一些学者的研究,“污染避难所”假说没有获得证据支持(Grehter和Melo,2003[7];Cole et al.,2010[8])。有学者认为这与国家发展程度相关,在发达国家,环境规制程度越高越能吸引投资,而在发展中国家,环境规制程度越高使产业转移得越多(Kheder和Zugravu,2012)[9]。也有学者认为无论是高收入还是低收入国家,一国环境规制对企业区位选择不存在显著影响(Dam和Scholtens,2012)[10]。

我国有关环境规制对产业集聚影响的研究结论并不一致。一些学者认为环境规制阻碍产业集聚。比如,金祥荣和谭立力(2012)[11]将行业分为高污染和低污染两类行业,通过建立不同的新经济地理学模型分别进行分析和比较,发现环境政策会对产业转移产生极大的影响。Lin和Sun(2016)[12]的研究表明,一个地区的环境规制强度越大,越少的FDI企业会选址在这些地区。不同技术创新类型的企业对环境规制的反应不同,说明环境规制与地区经济发展相关(张倩,2015)[13]。高静和刘国光(2016)[14]的研究表明,环境规制高的地区不但吸引清洁产业同时也吸引污染产业,从而推动这两类产业集聚。另有研究认为环境规制对产业集聚并不存在明显的影响(张成等,2011[15];吴玉鸣,2006[16]),或者环境规制强度与产业集聚之间呈现非线性关系,且这种关系在不同区域呈现不同特征(赵少钦等,2013[17];刘金林,2015[18])。

也有学者研究了外商直接投资对工业集聚的影响。Amiti(2005)[19]研究发现,当两个国家的要素禀赋不相同时,如果一个国家的贸易自由度增加,那么上游和下游的企业会聚集到这个国家。金煜等(2006)[20]发现中国的对外开放可能引起工业集聚度的增加。赵伟和张萃(2007)[21]的研究表明外商直接投资对我国制造业集聚有促进作用。Ge(2006)[22]发现我国在1990-1999年间,制造业集聚主要是由外商直接投资和对外贸易引起的,如果一个产业对外商直接投资和对外贸易的依赖程度高,这个产业会更多地分布在发达的东部沿海。方勇和张二震(2006)[23]、蒋殿春和张宇(2008)[24]的研究显示,经济发展相对落后的地区想要形成具有强国际竞争力的产业集聚,必须吸引外商投资的进入,特别是当这些地区希望形成技术密集型产业集聚时,外商投资的进入是必须的。但朱英明等(2011)[25]的研究表明,投资区位的政策环境会对外商直接投资的流动性起促进作用,外商直接投资更倾向于选择具有政策吸引力的区位,FDI对产业集聚的作用甚微。也有研究发现不同类型的外商直接投资对集聚有不同影响。比如王晶晶和张昌兵(2015)[26]的研究表明,服务业FDI能够显著促进本地服务业企业的集聚,生产性服务业集聚受生产性服务业外商直接投资的影响很大;但是在形成消费性服务业集聚时,消费性FDI对其影响并不显著。

从以上文献可知,目前有关环境规制影响产业集聚的研究较多,但结论并不一致,其中一些问题有待于深入细化研究。文献研究中虽有讨论外商直接投资和工业集聚的关系,但此类研究并未把FDI和环境规制结合起来,没有考虑环境规制可能会通过FDI影响到工业集聚。本文拟聚焦于工业部门,将环境规制、FDI与工业集聚纳入到一个统一的框架体系内进行分析,以识别环境规制如何通过FDI对工业集聚产生影响。

三 计量模型、变量与数据

(一)计量模型的设定

环境规制的加强会增加企业经营负担,当该负担超过企业本身承受力时,企业会改变其经营方式和区位来获得最大的经营效益。环境规制可能会使本地污染型企业流向环境规制较为宽松的地区,造成本地工业集聚程度的下降。但现实情况是,工业集聚程度较高的地区有更高的区位优势,拥有更好的人才、交通、产品供应链、技术溢出条件。如果集聚所带来的外部经济效应大于环境规制的不利影响,企业不会改变区位选择,外地的企业也会愿意流入到本地区,而这会导致集聚进一步加强。同时,企业集聚将会有利于污染的集中治理,减轻企业的技术创新压力,促使其他地区的企业选择向环境规制严格的地区转移。因此,环境规制的提高并不一定导致本地企业的转移,而可能会引发企业进一步集聚。

FDI流入本地后,会带来新FDI和新企业的进入,新FDI和新企业的进驻又吸引更多的FDI,从而不断累积,最后形成工业集聚。这类工业集聚的特点是以FDI为基础。外资流入某地区之后,还会对地区的区位条件产生积极影响,进一步加强本地区已有的区位优势,通过基础设施水平及技术溢出等吸引新企业进驻。环境规制可能会提高外资企业的生产成本,对集聚产生负面影响,但资源环境的改善会强化FDI的区位效应,吸引更多FDI。

基于以上分析,本文利用全国省级面板数据,建立动态面板计量模型,考察环境规制、外商直接投资和产业集聚的关系。考虑到工业仍是我国的主要产业,本文研究集中在工业集聚。模型设定具体如下:

Hit=β0+ρHit-1+β1erit+β2erit2+β3fdiit+β4tranit+β5wageit+β6techit+β7iecit+μi+εit

(1)

其中,下标i表示各省,t表示年份。H表示i省t年的工业集聚水平;erit表示环境规制强度;fdi表示外商直接投资;tran表示交通基础设施;wage代表工资水平;tech表示技术创新程度;iec为内部规模经济。考虑到工业集聚具有累积性动态特征,集聚的当前水平可能会依赖其前期水平。因此,本文引入因变量的滞后一期项,将其扩展为动态面板数据模型。之所以选择动态面板,是因为在分析非动态面板的数据时,可能得不到一些解释变量的一致性估计量,而用动态面板数据进行分析时,可以减少模型中变量内生性的影响,得到一致性的估计量。此外,在模型中引入环境规制变量的平方项,考察环境规制和工业集聚之间的非线性关系。

为了考察环境规制如何通过FDI影响工业集聚,本文在式(1) 基础上引入环境规制与FDI的交叉项,得式(2):

Hit=β0+ρHit-1+β1erit+β2erit2+β3fdiit+β4tranit+β5wageit+β6techit+β7iecit+ηerit*fdiit+μi+εit

(2)

(二) 变量说明

1.关于产业集聚的测算

产业集聚程度的测算方法有很多种,如区位熵、集中率、赫芬达尔指数、EG指数、空间基尼系数等,本文根据数据可获得性等条件,选用赫芬达尔指数作为工业集聚程度的测度指标。赫芬达尔指数是某一产业的所有厂商所占市场份额的平方值之和,能综合反映市场力量分化的程度,具体计算方法为:

(3)

其中,Xi表示一个省所辖的i地区该产业总产值,X表示该产业的全国总产值,n表示这一省份所辖的地区总数。如果某工业在全国各省份平均布局,则H值为1/n;如果某工业集中在一个省份内,一般认为,H值越大则工业集中度越高;反之,H值越小则工业集中度越低。本文用赫芬达尔指数衡量工业在各省的集聚情况,各省采用该省下辖各市的数据,直辖市采用该市下辖各区的数据。

表1 2005年、2013年各地区工业赫芬达尔

图1 工业集聚度的比较

表1为计算得到的2005年和2013年各省(自治区、直辖市)工业的赫芬达尔指数。从表1中可看出,沿海的广东、福建、浙江、江苏、上海、山东、辽宁一直是集聚度比较高的地区,其次是中部的四川、湖北、重庆等。为了进一步比较各省工业集聚程度,选取东部的北京、福建、吉林,中部的河南、湖北、江西及西部的四川、青海、陕西9个省1998年、2003年、2008年及2013年数据,制作成图1,可以看出,各地区2013年赫芬达尔指数值都远高于2005年,表明各地区工业集聚程度在提升。

2.核心解释变量

环境规制(er):环境规制一般分为正式环境规制和非正式环境规制两种。根据对规制对象的限制方法不同,正式环境规制可以分为命令控制型环境规制及激励型环境规制;非正式环境规制则指由企业、行业协会或其他主体提出的旨在保护环境的协议、承诺或计划,非正式的环境规制并不要求企业必须实施,企业可选择实施,也可以选择不实施。

关于环境规制强度的衡量方法,主要有:(1)以环境规制政策数量衡量环境规制强度(Low,1992)[27]。(2)将企业治污投资占企业总成本或总产值的比重作为代理变量来衡量(Lanoie et al.,2008[28];沈能,2008[29]),或者用征收排污费作为衡量指标(胡珺等,2017[30];张倩,2015[13])。(3)用治理污染设施运行费用或人均运行费用来衡量(Levinson,1996[31];王兵,2010[32];张成等,2010[33])。(4)由于正式环境规制强度与收入水平之间存在高度相关性,将人均收入水平作为代理变量来衡量内生性正式环境规制强度(陆旸,2009)[34]。(5)用正式环境规制下的污染排放量或单位产值污染排放强度的变化来度量(Domazlicky和Weber,2004)[35]。(6)采用综合指数方法构建环境规制强度的综合测量体系(傅京燕和李丽莎,2010[36];傅京燕等,2016[37];李玲和陶锋,2012[38]),包含一个目标层环境规制强度及三个评价指标层(废水、废气、废渣),不同污染物赋予不同权重,再计算出单个污染物的正式环境规制强度和整个行业的正式环境规制强度。一些学者在这个方法的基础上,改进了等权求和平均方法和标准差标准化法来测度环境污染强度水平(李广明和韩林波,2016)[39]。

如上几种方法各有优劣,因为激励型环境规制是以市场为基础的,所以企业的选择性和行动自由性更大,会更自愿采用更好的污染控制技术,对于环境保护的作用最大。基于指标相对完善性和数据可获得性的考虑,本文选用正式环境规制指标,用各省工业污染治理投入与工业总产值之比来测度环境规制强度。

表2 1998年、2002年、2006年、2010年和2013年沿海各地区环境规制强度

表3 1998年、2002年、2006年、2010年和2013年内陆各地区环境规制强度

表2是沿海各地1998年、2002年、2006年、2010年和2013年的环境规制强度,表3是内陆各地1998年、2002年、2006年、2010年和2013年的环境规制水平。可以看到,将内陆和沿海各地的环境规制强度相对比,沿海地区普遍偏低。整体上,各地的环境规制强度有不断增强的趋势。

外商直接投资(fdi):一般来说,开放程度较高的地区通常相关产业配套服务更完善,且具有更好的政策法规环境,这使得企业在该地区投资的市场风险更小、交易成本更低,从而促进外资企业选择在该地区投资,形成产业集聚。考虑到实际利用外资是与外商签订合同后实际到达的外资款项,可以真正体现外资利用水平,因此,本文用各地实际利用外资与实际GDP的比值来衡量外商直接投资(FDI)。

3.其他控制变量

内部规模经济(iec):新贸易理论强调内部规模经济对产业集聚的作用。马歇尔认为“内部规模经济”是由单个企业充分利用资源、提高运营效率引起的,而“外部规模经济”则是因为企业合适的地区选址和企业之间的分工合作。产业在地理上的集中可能是外部经济吸引大量中小企业而形成的地理集聚,也可能是几个大规模企业在少数地区的集中,而这种集中是由企业的内部规模经济或本身的资源优势导致的。哈维·莱伯斯坦提出了“X-非效率”,认为厂商扩大规模增加了其内部规模经济,但厂商规模不会无限度增大,当超过一定范围时,外部市场竞争压力小,内部层次多,关系复杂,机构庞大,内部规模经济反而会转变为内部规模不经济。本文用各地区工业增加值与全国工业增加值之比来度量内部规模经济变化,考察其对工业集聚的影响。

工资水平(wage):新经济地理学理论认为在规模收益递增和运输成本存在的情况下,企业会在具有市场潜能的地区进行生产。原因是:第一,企业可以最大程度地降低中间产品的购买成本和运输、销售成品的成本;第二,市场潜能越大的地区,周边地区对企业产品的需求量会越大,企业采取大规模生产可以最大程度地降低生产成本,使规模报酬递增、工人报酬增加,吸引更多人才集聚到收入高的地区,引起进一步集聚。但要素价格尤其是工资成本的上升也会促使产业扩散,降低集聚水平。本文用各地职工平均工资与全国平均工资之比衡量要素价格变量,以考察其对工业集聚的影响。

技术创新(tech):新经济地理学理论揭示,除了传统经济活动产生的关联促进经济集聚以外,知识创新和扩散所产生的关联同样促进产业集聚,本文拟考察知识创新和扩散对集聚的影响,用各省技术市场成交额取对数后的值衡量该指标。

交通基础设施(tran):公路、铁路等交通基础设施,水路运输、航空运输等资源在不同区域的流动及地区和行业的差异均可能对经济集聚产生影响,新经济地理学认为这种影响随着两地之间距离的变大而逐渐减小。本文研究基于新经济地理基本假设,用各省公路和铁路里程之和与全省面积之比来综合反映一个地区交通基础设施的情况*航空运输不适用于新经济地理学这一假设,而工业企业产品的运输也并不主要依赖航运。此外,水路运输不适用于所有省份。因此,本文仅考虑各省公路和铁路里程。。

(1)在处理前根据渗漏的程度,确定治理方法,如果渗漏严重时,应利用地下现有的沉水井,采取抽排水措施,降低地下水的压力后进行修补,以免压力过大,封堵效果不良。

(三)数据说明与统计描述

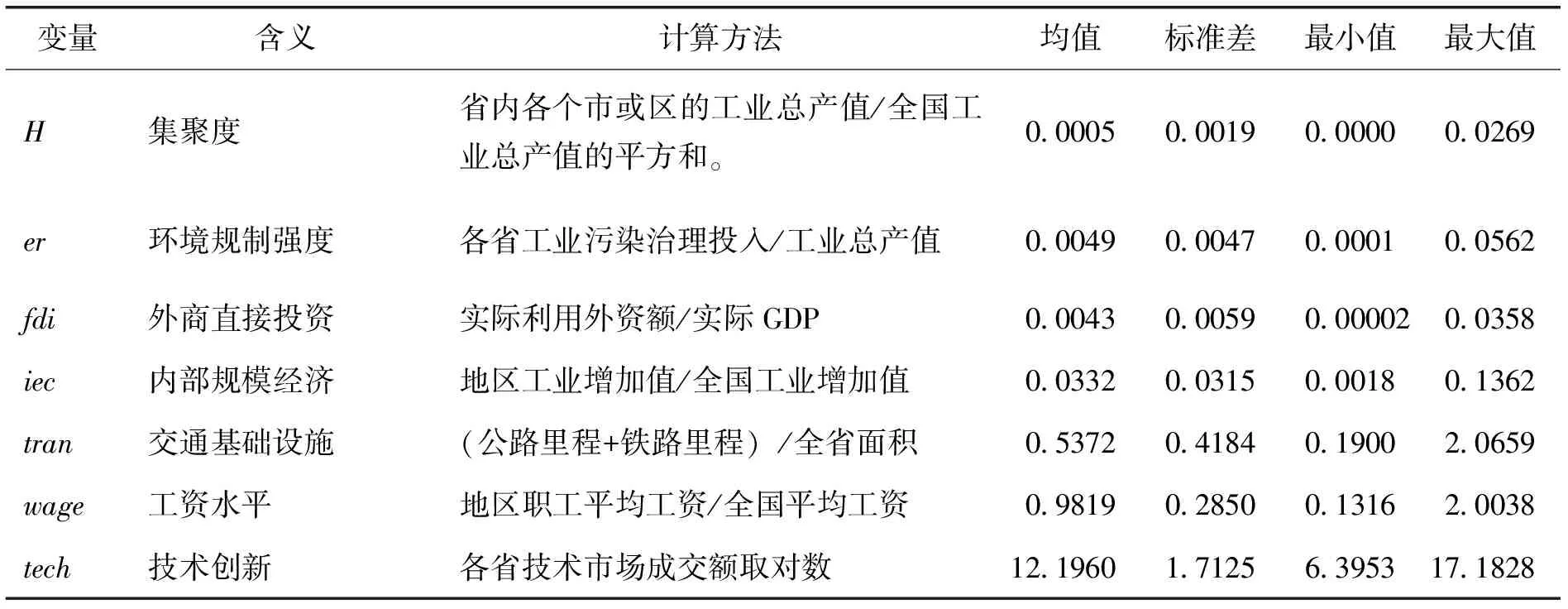

由于西藏数据缺失较多,本文拟选择除西藏外1998-2013年我国30个省、市、自治区的面板数据为分析对象。数据主要来自《中国城市年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》及《中国统计年鉴》,年鉴上缺失的部分数值从各省统计年鉴或省统计局网站的“年度数据”和“统计年报”中补齐。各变量的说明及描述性统计特征见表4。

表4 变量的说明及描述性统计

四 计量结果及分析

本文在模型中引入了工业集聚的滞后一期项,该项和随机误差项有相关性,且环境规制和FDI等变量也可能存在内生性问题。假若用固定效应法或最小二乘法来回归,可能使参数的估计出现偏差。为了得到变量的一致性估计量,本文的估计使用面板GMM方法。Arellano和Bond(1991)[40]提出了差分广义矩估计,而Blundell 和 Bond(1998)[41]提出了系统广义矩估计,系统广义矩估计是同时估计差分方程和水平方程,所以能充分利用研究样本的信息,估计结果更可靠。本文运用两步系统广义矩方法估计模型参数。

考虑到降水可以将空气中的污染物带走,同时增加空气湿度,有效提升空气质量。一个降雨量丰富的地区,在大自然的自动清洁功能相助下,可能空气质量相对较好,环境更好,环境规制强度相对降雨量稀少的地区会较小。可以认为降雨量与环境规制是相关的,但降雨量不是直接影响工业集聚的因素。所以本文尝试把各省降雨量作为附加的工具变量加入系统GMM分析过程中。

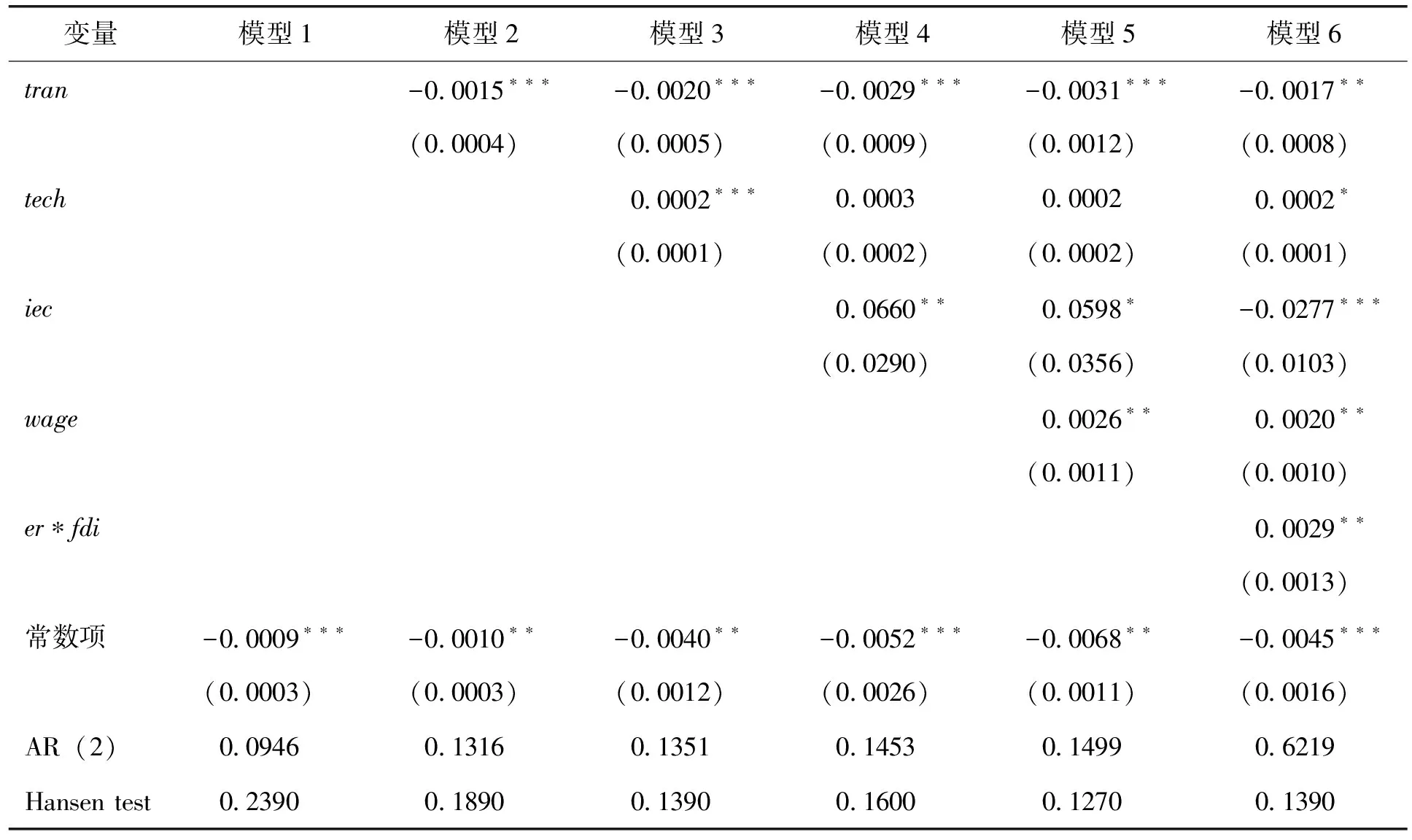

为了详细观测每一解释变量变动对结果的影响,本文在模型中逐渐加入解释变量。表5为模型的估计结果。表5结果表明,因变量的滞后项系数为正且显著,即工业集聚具有累积因果关系,一个地区工业集聚水平会受之前年份集聚的影响,此结果从另一角度说明使用动态面板模型估计非常重要。

表5 估计结果

(续上表)

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6tran-00015∗∗∗-00020∗∗∗-00029∗∗∗-00031∗∗∗-00017∗∗(00004)(00005)(00009)(00012)(00008)tech00002∗∗∗000030000200002∗(00001)(00002)(00002)(00001)iec00660∗∗00598∗-00277∗∗∗(00290)(00356)(00103)wage00026∗∗00020∗∗(00011)(00010)er∗fdi00029∗∗(00013)常数项-00009∗∗∗-00010∗∗-00040∗∗-00052∗∗∗-00068∗∗-00045∗∗∗(00003)(00003)(00012)(00026)(00011)(00016)AR(2)009460131601351014530149906219Hansentest023900189001390016000127001390

注:括号里为异方差稳健标准误;***、**、*分别表示通过1%、5%、10%水平的显著性检验。

环境规制强度(er)是本文关注的核心变量,其一次项系数符号为正,并且在统计上显著,表明环境规制强度对我国工业集聚的影响存在正效应;但环境规制强度变量的二次项在模型1-5中符号为负且显著,这表明环境规制强度与工业集聚之间存在倒“U”型关系。从数值上看,由模型6计算得出的理论上倒“U”曲线的最高点对应的环境规制强度为0.075。将此值与各省的环境规制强度相比较,发现所有省份的环境规制强度都没有达到这一数值,其数值都集中在理论上倒“U”型曲线的左边。说明目前,我国环境规制强度对集聚的影响是正向增强的,即越强的环境规制会带来越高的工业集聚。可以理解为,适当进行污染控制,提高环境规制强度,净化地区环境,营造良好的投资和发展环境,会吸引厂商进驻,增强集聚度。

本文关注的另一个核心变量是外商直接投资(fdi)。该变量在所有模型中系数为正且显著,表明 FDI 对工业集聚具有积极影响。模型6中加入了环境规制与FDI的交乘项。而在模型中同时出现原始变量和交乘项会引起多重共线性问题,因此本文将环境规制和FDI分别以其均值为中心进行标准化处理。从模型6的结果可以看出,尽管环境规制二次项不再显著,但环境规制和FDI对集聚的影响方向未变,且系数显著。从两者的交乘项来看,其符号为正且在5%水平显著,说明环境规制能通过FDI对集聚产生促进作用,环境规制和外商直接投资的互动与匹配有利于集聚水平的提高。

在控制变量方面,交通基础设施对工业集聚的影响显著为负。这意味着在本研究的样本期内,各省交通基础设施的改善反而对工业集聚产生负效应。但从数值上来看,影响不大。可能的原因是国内一个地区生产要素的流入,总有相对应的地区面临生产要素净流出,降低这些要素流出地区的生产率和集聚度,使得从总体上看交通基础设施改善对集聚的作用甚微。

技术创新对工业集聚的影响为正但不显著,说明仅通过技术市场上的技术交易对工业集聚不能产生显著作用,企业需要采用其它方式,如自主创新、增加研发投入、增强自身的技术创新力度等方式才会给企业带来更大利润,有助于工业的集聚。

内部规模经济对工业集聚的影响在各模型中并不一致。在模型4和5中为正,但在模型6中为负, 说明地区工业增加值的增大并没有带来集聚度的绝对提高,可能的原因是工业增加值的增大来源于地区厂商数量的增多,并非完全是部分大企业本身产值的增加,由于新建企业的规模普遍不大,其内部规模经济的优势还没能得到充分发挥,使得其对集聚没有产生很好的促进作用。

工资水平对工业集聚的影响为正且显著。可见一个地区要素价格尤其是工资的上升尽管会带来企业生产成本的上升,但也会吸引更多劳动力流入该地,从总体上看,工资水平的上升使地区工业集聚程度增大。

五 稳健性检验

为了充分利用面板数据包含的信息和考察估计结果的稳健性,本文尝试如下两个稳健性检验。(1)考虑到北京、上海和天津等直辖市的工业结构和其他省份相比明显不同,因此将这三个地区从样本中去除,所有变量不变。对新样本做相同的两步SYS-GMM检验。(2)本文所用的工业污染治理投入/工业总产值只是度量环境规制的方法之一,考虑到环境规制的变量选择不同可能对回归结果造成差异,本文构建环境规制强度的综合指数作为解释变量,选取数据仍为1998-2013年除西藏外中国30个省、市、自治区数据,数据来自《中国环境统计年鉴》。借鉴Levinson(1996)[31]、朱平芳等(2011)[42]的方法,先计算拟分析的各个污染物的排放强度在全国的相对位置,再加权平均计算各地区各个污染物排放强度的相对水平来考量各地区污染治理的力度。具体计算方法是:

1.计算地区i的环境污染排放强度

(4)

其中ey, it表示省(直辖市)i第t期第y种污染物的排放总量;Yit表示省(直辖市)i第t期实际工业总产值(1997年=100),Ey, it是第i个省(直辖市)第t期第y种污染物的排放强度。

2.计算全国环境污染排放强度

(5)

3.计算环境污染排放相对强度

(6)

其中:ERy, it是省(直辖市)i第t期第y种污染物排放强度的相对位置。ERy, it的数值越大且超过1,表示省(直辖市)i第t期第y种污染物的排放量强度相对越高,表明环境规制的强度越弱。

4.计算地方政府环境规制的综合指数

由于ERy, it本身是一个无量纲的变量,可以计算:

ERit=(ER1, it+ER2, it+ER3, it)/3

(7)

本文使用的三个评价指标层为工业废水、工业二氧化硫及工业烟(粉)尘的排放量。为了与待检验理论预期符号含义保持一致,将计算出的值进行逆处理,即得到1/ERit。1/ERit的值越大,说明政府对环境的规制力度越大;反之,则为环境污染治理力度越弱。

两个稳健性检验结果见表6和表7。可见,表6和表7的回归结果整体上与表5相似,特别是在模型6中,本文关注的核心变量的符号和显著性并没有发生明显改变,这反映了本文研究结论的稳健性。

表6 稳健性检验的估计结果(1)

注:括号里为异方差稳健标准误;***、**、*分别表示通过1%、5%、10%的显著性水平检验。

表7 稳健性检验的估计结果(2)

(续上表)

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6tech0000200001∗000005000004∗∗(00001)(00001)(00001)(00001)iec-00105∗∗-00116-00134(00068)(00076)(00198)wage00014∗∗00021∗∗∗(00006)(00007)er∗fdi000001∗∗∗(410e-06)常数项00007-00001-00023-00011-00014∗-00028∗∗(00006)(00003)(00015)(00010)(00008)(00010)AR(2)047980196301991036020783308245Hansentest014300231002000016000185001390

注:括号里为异方差稳健标准误;***、**、*分别表示通过1%、5%、10%的显著性水平检验。

六 研究结论与政策启示

改革开放以来,产业集聚成为拉动我国经济高速增长的重要引擎。但快速的经济增长也产生一些负效应,如近年来全国大范围爆发的严重雾霾天气等自然环境恶化问题。中国的环境压力越来越大,工业集聚发展的环境外部性问题引起学术界的广泛关注。本文以我国1998-2013年间的省际面板数据作为研究对象,运用系统广义矩估计方法,分析我国环境规制、FDI对工业集聚的影响,基本结论是:(1)环境规制与工业集聚之间存在倒“U”型关系。从数据上来看,目前各地区都还处在倒“U”型曲线的左边,适当提高地区的环境规制强度,可以促使地区工业集聚度增强。(2)外商直接投资对工业集聚的贡献为正向,环境规制与外商直接投资的协同作用能有效促进工业集聚。环境规制创造了更好的投资硬环境,外资进驻促进了资本流动与技术溢出,外商直接投资企业具有的技术优势、人才需求促进了要素的集聚,也对环境规制提出更高的要求。环境规制与外商直接投资的交互作用,促使工业集聚度提升。(3)工业集聚具有因果累积的动态特征,一个地区的工业集聚受之前年份集聚的影响。(4)对于其他控制变量,工资水平显著正向影响工业集聚,交通基础设施和内部规模经济对工业集聚的影响系数为负,技术创新对工业集聚的影响不明显。

由上所得的政策启示:首先,为促进工业集聚发展,各省可在企业能承受的范围内增加环境规制强度,而且要根据不同企业的不同情况,针对性地采用多样化的环境规制工具,以最大限制度地发挥环境规制工具的有效性。其次,根据本文的实证分析,FDI能促进工业集聚,而且与环境规制相辅相成,所以应进一步加强对外贸易和加大贸易开放。第三,交通基础设施和内部规模经济对工业集聚有影响,但从本文研究结果来看,道路投资对集聚的影响反而为负,说明要提高工业集聚度,靠简单地增加道路投资或企业数量是不够的,要注重投资的质量,有针对性地投资,减少企业的成本,发挥大企业的辐射作用,真正形成核心集聚力量,进一步提升地区的工业集聚程度。第四,增强自主创新力度,加大国内研发投入,优化研发资源配置效率。因为本文的实证结果表明,只依靠技术市场上的交易对工业集聚无明显促进作用,应探索其它创新方式,促进企业技术发展,进一步促进工业集聚。

[1] Porter, M. E., Van der Linde, C.. Toward a New Conception of the Environment-competitiveness Relationship[J].TheJournalofEconomicPerspectives, 1995, 9(4): 97-118.

[2] Asano, T., Matsushima, N.. Environmental Regulation and Technology Transfers[J].CanadianJournalofEconomics, 2014, 47(3): 889-904.

[3] Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., et al.. The Environment and Directed Technical Change[J].TheAmericanEconomicReview, 2012, 102(1): 131-166.

[4] Wagner, U. J., Timmins, C. D.. Agglomeration Effects in Foreign Direct Investment and the Pollution Haven Hypothesis[J].EnvironmentalandResourceEconomics, 2009, 43(2): 231-256.

[5] Rauscher, M.. Concentration, Separation, and Dispersion: Economic Geography and the Environment[R]. Thünen-series of Applied Economic Theory, Working Paper, No.109, 2009.

[6] Kyriakopoulou, E., Xepapadeas, A.. Environmental Policy, First Nature Advantage and the Emergence of Economic Clusters[J].RegionalScienceandUrbanEconomics, 2013, 43(1): 101-116.

[7] Grehter, J. M., Melo, J. D.. Globalization and Dirty Industries: Do Pollution Havens Matter[R]. CEPR Discussion Paper, No.3932, 2003.

[8] Cole, M. A., Elliott, R. J., Okubo, T.. Trade, Environmental Regulations and Industrial Mobility: An industry-level study of Japan [J].EcologicalEconomics, 2010, 69(10): 1995-2002.

[9] Kheder, S. B., Zugravu, N.. Environmental Regulation and French Firms Location Abroad: An Economic Geography Model in an International Comparative Study[J].EcologicalEconomics, 2012, 77(3): 48-61.

[10] Dam, L., Scholtens, B.. The Curse of the Haven: The Impact of Multinational Enterprise on Environmental Regulation[J].EcologicalEconomics, 2012, 78(6): 148-156.

[11] 金祥荣, 谭立力. 环境政策差异与区域产业转移——一个新经济地理学视角的理论分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012, 42(5): 51-60.

[12] Lin, L., Sun, W.. Location Choice of FDI Firms and Environmental Regulation Reforms in China[J].JournalofRegulatoryEconomics, 2016, 50, (2): 207-232.

[13] 张倩. 市场激励型环境规制对不同类型技术创新的影响及区域异质性[J]. 产经评论, 2015, 6(2): 36-48.

[14] 高静, 刘国光. 自由贸易下要素禀赋、 环境规制和中国制造业的空间集聚[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2016, 19(2): 70-78.

[15] 张成, 陆旸, 郭路等. 环境规制强度和生产技术进步[J]. 经济研究, 2011, 46(2): 113-124.

[16] 吴玉鸣. 外商直接投资对环境规制的影响[J]. 国际贸易问题, 2006, (4): 34-44.

[17] 赵少钦, 张海军, 张潇潇. 环境规制影响中国产业集聚的效应分析[J]. 广西民族大学学报, 2013, 35(5): 115-119.

[18] 刘金林. 环境规制、 生产技术进步与区域产业集聚[D]. 重庆: 重庆大学, 2015.

[19] Amiti, M.. Location of Vertically Linked Industries: Agglomeration Versus Comparative Advantage[J].EuropeanEconomicReview, 2005, 49(4): 809-832.

[20] 金煜, 陈钊, 陆铭. 中国的地区工业集聚: 经济地理、 新经济地理与经济政策[J]. 经济研究, 2006, (4): 79-89.

[21] 赵伟, 张萃. FDI 与中国制造业区域集聚: 基于20个行业的实证分析[J]. 经济研究, 2007, (11): 82-90.

[22] Ge Ying. Regional Inequality, Industry Agglomeration and Foreign Trade: The Case of China[R]. UNUWIDER Research Paper, 2006.

[23] 方勇, 张二震. 长江三角洲跨国公司主导型产业集聚研究[J]. 世界经济研究, 2006, (10): 59-64.

[24] 蒋殿春, 张宇. 经济转型与外商直接投资技术溢出效应[J]. 经济研究, 2008, (7): 26-38.

[25] 朱英明, 杨斌, 周晓丽等. 产业集聚困境研究: 回顾与展望[J]. 经济评论, 2011, (2): 145-151.

[26] 王晶晶, 张昌兵. 新经济地理学视角下服务业FDI对服务业集聚的影响——基于面板分位数回归方法分析[J]. 国际贸易问题, 2015, (11): 109-120.

[27] Low, P.. International Trade and the Environment[R]. World Bank Discussion Papers, 1992.

[28] Lanoie, P., Patry, M., Lajeunesse, R.. Environmental Regulation and Productivity: Testing the Porter Hypothesis[J].JournalofProductivityAnalysis, 2008, 30(2): 121-128.

[29] 沈能. 环境效率、 行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J]. 中国工业经济, 2012, (3): 56-68.

[30] 胡珺, 宋献中, 王红. 非正式制度、 家乡认同与企业环境治理[J]. 管理世界, 2017,(3): 76-94, 187-188.

[31] Levinson, A.. Environmental Regulations and Manufacturers’ Location Choices: Evidence from the Census of Manufactures[J].JournalofpublicEconomics, 1996, 62(1): 5-29.

[32] 王兵, 吴延瑞, 颜鹏飞. 环境管制与全要素生产率增长: APEC的实证研究[J]. 经济研究, 2008, (5): 19-32.

[33] 张成, 于同申, 郭路. 环境规制影响了中国工业的生产率吗——基于DEA与协整分析的实证检验[J]. 经济理论与经济管理, 2010, (3): 11-17.

[34] 陆旸. 环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗[J]. 经济研究, 2009, 44(4): 28-40.

[35] Domazlicky, B. R., Weber, W. L.. Does Environmental Protection Lead to Slower Productivity Growth in the Chemical Industry?[J].EnvironmentalandResourceEconomics, 2004, 28(3): 301-324.

[36] 傅京燕, 李丽莎. 环境规制、 要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J]. 管理世界, 2010, (10): 87-98, 187.

[37] 傅京燕, 原宗琳, 曾翩. 中国区域生态效率的测度及其影响因素分析[J]. 产经评论, 2016, 7(6): 85-97.

[38] 李玲, 陶锋. 中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J]. 中国工业经济, 2012, (5): 70-82.

[39] 李广明, 韩林波. 排污收费对异质性行业就业的影响[J]. 产经评论, 2016, 7(2): 120-131.

[40] Arellano, M., Bond, S.. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J].TheReviewofEconomicStudies, 1991, 58(2): 277-297.

[41] Blundell, R., Bond, S.. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J].JournalofEconometrics, 1998, 87(1): 115-143.

[42] 朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI与环境规制: 基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011, 46(6): 133-145.