从龙树寺到陶然亭

2018-02-27孙英靳潇飒

孙英+靳潇飒

提及北京,人们通常会想到故宫、颐和园、天坛等气势恢宏的皇家建筑。的确,作为元、明、清三朝的政治文化中心,北京形成了独具一格的皇城文化。但是,皇城文化只是北京的特色而非全部,与之鼎足而立的还有士人文化、平民文化,以及衍生而来传统商业文化、民俗文化、坛庙文化等,它们共同构成了北京多元的文化形态。其中,士作为国家政治的直接参与者,又是传统文化的创造者、传承者,他们身上承载的士人文化是北京文化的重要组成部分。有清一代,士人多集中在宣南地区活动,他们唱和诗文、纵论国是、辩章学术,推动了中国文化和思想的发展进程,同时带动了这一地区会馆、商业场所等平民文化的繁盛。值得注意的是,宣南一带的陶然亭也为士子们聚会、讲学提供着场所并形成了一代又一代宣南士人文化团体。由此孕育出的考据之学、经世致用之学,皆深刻地影响了整个清代学术和思想的走向。陶然亭也因此成为了宣南文脉的承载地。

一、龙树寺与宣南诗社

陶然亭一带历史悠久。北宋时,这里曾建有兴诚寺。明万历时期兴诚寺重新修整。清初,这一地区因河流纵横、塘湖错落,水文地貌宛若江南而颇受士人青睐,他们探幽访胜、登高极目,一起在寺旁有几百年历史的龙爪槐下聚饮。在清初一些人的诗集中常常能看到“年年九日兴诚寺”“十年三醉兴诚寺”“蓟门长啸还携酒,拼得如泥醉不归”[1]这样的诗句。可见,从清代开始,陶然亭附近的兴诚寺就已经成为文人雅士集会的重要场所。但是由于兴诚寺简陋,远不及康熙三十四年(1695)修建的陶然亭,因此该寺虽有文人探访,然终究偏僻冷静。

到了道光朝,兴诚寺迎来了鼎盛。道光二年(1822),兴诚寺被松筠庵的僧人月亭和尚买下,成为松筠庵下院,并改寺名为“龙槐寺”,又稱“龙树寺”“龙树阁”“龙树院”“龙树庵”。月亭和尚为浙江海宁人,生平极善经营,加之松筠庵名气较大,又为明嘉靖谏臣杨继盛(字椒山)故宅,崇拜杨椒山气节之人也常来拜访,故而松筠庵内常常游人如织。月亭僧人也得以结识京城诸多名人官吏,如嘉庆朝工部侍郎鲍桂星,宣南诗社成员林则徐、吴崇良、陈用光、朱珔、梁章钜、谢阶树、钱仪吉、董国华、程恩泽、潘曾沂等。此后,龙树寺便逐渐与当时南北闻名的宣南诗社联系在一起。

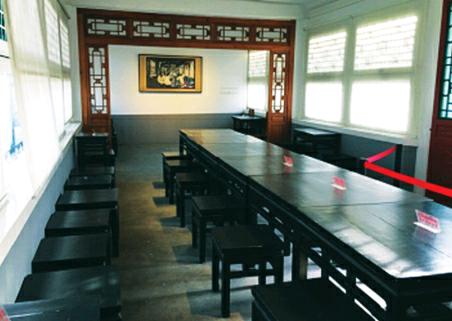

宣南诗社,又名消寒诗社。起初是一些志趣相投的京城士人在冬日围炉、饮酒、赋诗,“继以射,继以书画,至十余人,事亦韵矣”的组织。诗社创始人陶澍曾赋诗云:“忆昔创此会,其年维甲子。赏菊更忆梅,名以消寒记。”[2]随后,因诗社人事变迁,活动一度中断。后来在社员董国华的倡导下,恢复诗社活动。复兴后的消寒诗社不断发展壮大,其活动也远远超出了消寒的范围且有了固定的集会时间,因此也就改称为“宣南诗社”或“城南吟社”。为了营造良好的环境,宣南诗社成员鲍桂星斥资在龙树寺内建了蒹葭阁,以供各位诗社成员集会使用。自道光三年(1823)开始,鲍桂星、朱为弼、钱仪吉、张祥河等人便经常前往龙树寺游览、吟诗颂对,从鲍桂星“蒹葭阁下秋水白,相期险韵还同拈”到吴嵩梁“年年文酒追欢地”,从朱为弼“蒹葭阁畔屡相晤”到陈用光“昨宵梦醒蒹葭阁”,此一时期诗社文风之胜,可想而知。当时的翰林院侍讲沈兆霖形容龙树寺集会盛况便说:“兹地盛殇咏,名流几徵逐”,翰林院编修何绍基也说:“每当春秋禊,胜地集轮鞅”。

参加宣南诗社和龙树寺集会的,有很多是近代史上的著名人物,如陶澍、龚自珍、林则徐、许乃谷、魏源、张穆、梅曾亮、姚莹、黄爵滋,甚至连不大参与宴游的曾国藩也曾借龙树寺宴请座师季仙九。[3]他们时常商榷古今上下,畅谈政治得失。面对风雨如晦的朝局,一些社员倡导经世致用之学,以革除积弊、整肃朝纲、抵御外辱。据说,鸦片战争前,黄爵滋那道有名的《禁烟疏》就与龙树寺交游分不开。[4]道光二十三年(1843),在鸦片战争中抗击英军的姚莹出狱,当时一些主战派社员在龙树寺为姚莹设下宴席,以诗酒之乐慰问姚莹,以示声援。

之后,由于朝局变动加之诗社社员或亡故或外放,文坛萧索,龙树寺便日渐冷落下来。到了咸丰年间,太平天国起义爆发,国本动摇,朝廷自顾尚且不暇,在京的官员、文人心有顾忌,不敢在此时来龙树寺集会。但是诗酒旧地,余韵未央,虽然龙树寺日渐没落,但是活动并未完全断绝。

同光之际,清政府在镇压了太平天国和捻军等农民起义后,迎来了“同光中兴”。政权相对稳定后,文坛也活跃起来。彼时张之洞、潘祖荫、陈宝琛、李慈铭、王恺运、王懿荣、吴大徵、黄体芳、张佩纶等“清流派”官员鉴赏金石、诗文唱和,他们集会的地点就选在了龙树寺。除此之外,光绪皇帝的老师翁同龢、著名学者王先谦、驻英公使郭嵩焘等也会来龙树寺或聚会或散心。然而,不论是当时的大环境还是龙树寺的境况,都显露出残败凋零的光景。辛亥革命后,龙树寺被拆毁,寺内的龙爪槐也早已枯死,空留下“看山楼圯隔晴岚,龙爪槐枯倚断龛。旧事宣南难省忆,野凫无数落荒潭”的感慨。如今,除了地图上标识的“龙爪槐胡同”外,人们几乎都不记得这里曾有一处文人雅集的名胜。百年古刹就此落幕。

二、陶然亭的近世起伏

虽然龙树寺不复存在,但是宣南的文脉并没有因此断裂,“天下兴亡匹夫有责”的士人精神也并没有中断。当时,许多仁人志士目睹了北洋政府统治下的中国,政局动荡、民不聊生,他们积极奔走呼号,组织各样的社团和研究会,希望能挽大厦于将倾。在龙树寺被毁后,他们把集会活动的地点选在了离龙树寺不远的陶然亭。

陶然亭因亭而闻名。清康熙三十四年(1695),时任工部郎中的江藻于慈悲庵西侧建敞轩三间,并题名“陶然”,取白居易诗句“更待菊花佳酿熟,与君一醉一陶然”之意。《顺天府志》曾记载:“(陶然亭)坐对西山,莲花亭亭,阴晴万态。亭之下菰蒲十顷,新水浅绿。凉风拂之,坐卧皆爽,红尘中清净世界也。”[5]优美的景致吸引了士子们前来欢聚畅饮,陶然亭之名逐渐传遍京城,为广大士人熟知。道光年间,经世派代表人物林则徐、魏源、黄爵滋、龚自珍和张维屏等人在龙树寺集会之余,也常在陶然亭相聚。林则徐更是为陶然亭题联一副:“似闻陶令开三径,来与弥陀共一龛”。[6]光绪年间,维新派代表人物、戊戌变法的主要发起者康有为常与梁启超、谭嗣同在陶然亭聚会,商议各类变法事宜,谭嗣同在其《城南思旧铭并叙》一文中便谈及他在陶然亭和慈悲庵活动的概况。维新变法运动失败后,作为“戊戌六君子”之一的康广仁,其灵柩也曾存放于此。维新运动失败后,革命党人孙中山、秋瑾、章太炎等都曾在这里参加过政治性集会,商讨革命方略。endprint

陶然亭还与新文化运动有着千丝万缕的联系。1919年前后,一些知识分子有感于民国初年的社会乱象,深刻认识到非有新国民,民国无以立。以陈独秀、胡适为代表的新文化界名人们经常在陶然亭聚会。久而久之,陶然亭便成为新文化的一个代号。

1919年7月1日,李大钊、王光祈、陈愚生、张尚龄、周太玄、曾琦、雷宝菁等人联合各方面的青年有志之士成立了“少年中国学会”,出版《少年中国》月刊。1920年1月18日,毛泽东、邓中夏等与在京的“辅社”成员在陶然亭商讨“驱张运动”,之后在陶然亭山门外合影留念。同年8月中旬,周恩来带领十多名“觉悟社”社员按照约定前來北京。在此之前,周恩来刚刚经历了半年的牢狱之灾。出狱后,周恩来主持“觉悟社”召开了年会,决定联合各地进步团体,采取一致行动,他首选的就是“少年中国学会”。16日,“少年中国学会”“觉悟社”青年护助团”“曙光社”“人道社”等几个进步团体在陶然亭举行团体会议,会上提出了“改造联合”的主张,发表了《改造联合约章》和《改造联合宣言》。[7]这次的陶然亭聚会不仅推动了知识分子“到民间去”的思想转变,同时也促进了马克思主义的传播。在这之后不久,李大钊、邓中夏、高君宇、张申府等就开始筹备北京共产主义小组。直到大革命前夕,陶然亭都是李大钊和“少年中国学会”的秘密活动场所。当时陈愚生亡妻的灵柩安葬在陶然亭湖畔,他们以为陈夫人守墓的名义,租赁了陶然亭慈悲庵南配殿的西房作为革命活动的场所。1921年中国共产党成立后,慈悲庵的内后院的两间南配房就成了中共北京市党组织秘密活动的地点。可以说,共产主义的理想和年轻的中国共产党人为陶然亭注入了勃勃的生机和活力。

此外,还值得一提的是陶然亭不仅见证了革命者的奋斗历程,还见证了他们的凄美爱情。很多去过陶然亭公园的人都知道,在公园石桥南锦秋墩的北坡前有两座墓碑,其中一个是中共早期领导人高君宇的,另一个是他生前女友石评梅的。为了探求中国问题的出路,高君宇先后参加了蔡元培倡导的“进德会”和“新闻学研究会”,并与同时听课的毛泽东相识。1919年“十月革命”后,高君宇等同志经常到李大钊那里,听他介绍俄国革命和布尔什维主义的思想。他帮助李大钊组织北京共产党小组,并担任北京社会主义青年团首任书记,领导北方地区的青年革命运动。1921年中国共产党成立后,高君宇加入了党组织,并以代表身份参加了次年的共产国际远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。作为党的早期领导人,高君宇全身心投入到党的事业中去,他参加了党的二大、三大,在国共合作中,他同李大钊一起参加了国民党一大。之后,受党的委托,高君宇还曾担任孙中山的秘书。在外地为革命事业奔波的同时,高君宇没有忘记自己的家乡山西,1924年他回到山西,开始筹建山西党组织。然而不幸的是,由于操劳过度,本就患病的高君宇于1925年3月5日病逝。

在高君宇的一生中,石评梅曾是他的挚爱。石评梅当时是北京女子高等师范学校的学生,她热爱写作,创作了大量的现代诗、散文、游记、小说,并与好友合编《京报副刊·妇女周刊》和《世界日报副刊·蔷薇周刊》,被誉为民国四大才女之一。两个有着共同追求和兴趣的年轻人,却因为家庭包办婚姻没能在一起。高君宇的突然病逝,让石评梅十分痛苦,后悔没能在生前接受他的感情。在高君宇墓碑上,石评梅题写诗句:“我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽。”[7]1928年,年仅26岁的石评梅因悲伤过度,走完了自己短暂的一生。根据她的遗愿,好友将她葬在陶然亭高君宇墓旁,实现了二人“生前未能相依共处,愿死后得并葬荒丘”的遗愿。建国后,高石墓几经迁移,最终在1884年重回陶然亭旧地。

对高石墓的保护,周恩来曾说过:“革命与恋爱并不矛盾,留着它对青年人也有教育”。现在看来,陶然亭里的高石墓不仅教育了青年,同时也展现了陶然亭留存下来的革命文化。

三、结语

从龙树寺到陶然亭,恰似近代中国走过的百年历程。在此过程中,既有屈辱挨打的悲愤,也有自强不屈的傲骨;既有说文解字的小学训诂,也有应时而生的经世学派;既有绵延相承的传统文化,也有为共产主义献身的革命情怀。这当中一以贯之的,首先当数陶然文化中所蕴含的忧国忧民的家国情怀。因为不论是以龚自珍、林则徐、魏源为代表的经世学派,还是之后为了国家复兴继起的维新派、革命党、中国共产党人,他们所秉承的都是中华民族传统中一直以来“以天下为己任”的精神。这就决定了当国家处于危难之时,他们虽然开出了不同的“药方”,但从没有脱离时代的需要而自吟自唱、喃喃自语。这一民族精神因继承历史而厚重,因顺应时代而鲜活。

其次,陶然文化离不开宣南地区对不同文化的兼收并蓄。陶然文化属于宣南文化的一部分,而宣南的文化丰富多样、各具特色,集通俗、儒雅、庄重于一身,浓缩了北京各个层次的文化。不同文化之间的共存、交流、互鉴,有利于文化的发展和繁荣。清朝从乾隆年间开始一直到清末,许多文人墨客都会被天桥的氛围所吸引,这其中就包括宣南诗社的成员们。他们曾多次到天桥吟诗唱和、聚会游赏,涌现出一大批反映民间文化的佳作,为后人了解当时民间生活和社会风情习俗留下极为真实、宝贵的史料。

再次,陶然文化中的革命文化是最具特色的精神标识。革命文化是陶然文化的一大亮点,在陶然亭这片土地上留存下来的红色遗迹是共产党人在烽火岁月里不惧生死的斗争精神的最好证据,是党的历史和信仰的立体化、具象化体现,是陶然文化中的宝贵财富。陶然革命文化的精髓就在于它代表了新的时代精神,推动陶然文化顺应历史潮流,为有百年历史的陶然亭注入了生机和活力。它所弘扬的艰苦奋斗、不怕牺牲、心系人民、自力更生、不屈不挠的精神,永远值得人们铭记。现在当人们徜徉在陶然亭公园中时,必不会忘记革命先烈为了崇高的信仰,牺牲生命换来的安定富足的生活,也必然会激励一代代青年为了中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

参考文献:

[1][3]北京市宣武区档案馆.龙树寺与宣南诗社[M].北京:燕山出版社,2003:2,13.

[2]王永厚.林则徐与宣南诗社[J].文献,1991,1:275

[4]金肽频.安庆新文化百年1915-2015随笔卷[M].合肥:安徽文艺出版社,2016:336.

[5]正江,丁山.陶然亭[M].北京:旅游出版社,1983:15.

[6]林则徐全集(第六册)[M].福州:海峡文艺出版社,2002:3215.

[7]中共忻州地委党史办公室.高君宇[M].1988:230.endprint