明清外销瓷中的叶纹装饰设计

2018-02-27万芬芬宁钢

万芬芬 ,宁钢

(1.景德镇陶瓷大学,江西 景德镇333403;2.南昌工程学院,江西 南昌 330099)

中国和欧洲由于东方航线的开通,贸易往来也随着这条海路日益频繁,瓷器贸易在这方面表现的最为明显,它不仅仅是一种经济行为,也是文化交流的一种特殊方式。明清时期瓷器外销的数量庞大,而瓷器作为一种文化传播的媒介,在其器型上的纹饰能够直接地反映出文化交流的成果。很多异域纹饰通过不同的艺术载体流入中国,当然也有很多中国传统纹饰通过多途径的输出影响着其他国家。其中“叶纹”就是一种域外文化的传入,后经长久的中国化历程通过媒介的传播影响着世界。

1 叶纹之源

叶纹的起源可以追溯到古埃及[1]。里格尔在《风格问题》[2]一书中分析表明了,在希腊、罗马装饰上广泛运用的莨苕叶纹(Acanthus Ornament),是由古老的棕榈叶纹样(Palmette Qrnament)变化而来的,而棕榈叶纹则由古埃及象征太阳的莲花纹样发展而来。虽然现实生活中有莨苕这种植物,但莨苕叶纹的形成并不完全是来源于对自然形的描摹,它的形成有其内在的必然因素。贡布里希在分析里格尔的观点时认为这种旋祸叶纹“……具有我们在波形线条里发现的所有的装饰优点,而没有波形线条这种抽象纹样的潜在缺点……为装饰设计师的所有基本活动提供了发挥技艺的机会”[3]。在人类生产实践过程中,人们逐步了解植物、认识植物、利用植物。也因为有了这个过程,人类得以被植物的外部特征所吸引,并对植物的内涵空间进行探索。人们通过认识植物进而创造及深化植物纹样。

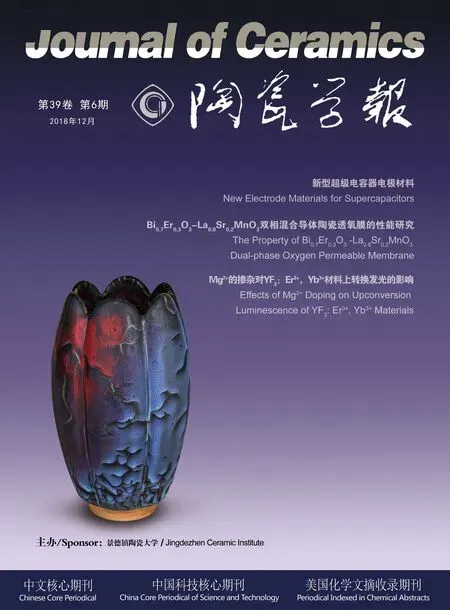

在中国古代农耕文化的逐步发展,在河姆渡文化、大汶口文化、仰韶文化等的刻画纹饰与彩陶纹饰中出现了反映农耕生活的植物纹饰。人类把各类植物及叶子的自身原生态向艺术形态的转化,形成具有人文意义的装饰纹样。人们从生活劳动中对植物、叶子的逐步关注和认识,通过叶子、根茎区分植物是从属于粮食、草药、印染原料、观赏等等类别。从认知的经验逐步上升到理论,由理论升华成思想,再由思想的流传形成符号记载或图像显示,以此种方式把先人的思想、情感流传给后人。而这些符号常常在器物上形成纹饰,通常要经过是由对生态的摹拟到形象简化的艺术处理的过程。(如表1)

表1 陶器上的叶纹饰Tab.1 Leaf patterns on pottery

2 外销瓷上的叶纹的装饰形式

从陶器到瓷器,叶纹饰一直是瓷器上的主要装饰元素之一。叶子的造型设计和排列形式都从属于器物的造型和结构。唐代长沙窑釉下彩绘工艺的发展和花鸟画科的独立,绘画性纹样在瓷器上形成气候。自元代开始,青花器的生产成为主流以后,笔绘成为首要的装饰技法。到了明清时期,釉上彩绘瓷的出现更把瓷上绘画推到了极致。所有的纹饰除了有丰富、多元的排列组合,色彩多样的颜色变化,更甚寓意深远,纹必吉祥。明清外销瓷在前朝陶瓷装饰基础上具有延续性和创新性,纹饰的组成结构形式大致氛围三种类型:

2.1 环带格式

环带格式来自环状饰带的结构,这是中国陶瓷饰纹史上最为古老的布局结构,它在陶瓷饰纹的发展中长期、普遍地流行。宋人对前代的归纳和总结,形成了明确、稳定的纹饰结构,把环状饰带提炼成辅助性纹样的运用格式,形成了一系列的环带纹样,如卷云纹、卷草纹、雷纹、回纹、折带纹、钱纹、曲折草叶纹等等,这些纹样既有流传有序的传统符号,它们成为元明清饰纹演变、拓展的基础。明清时期把各种独立纹样和纹饰符号进行多样组合,形成了延伸的画面纹样。这些纹饰大部分用在装饰器物的颈部、腹部及盘子的口沿部位,呈带宽状环绕排列。如图1,这是一件清康熙时期景德镇窑青花折枝花卉纹镂空盘,边饰是由镂空的钱纹和卷草纹样构成。

明清时期叶纹变体较多,组合形式多样,表现形式也超过古代。随着路上丝绸之路和海上丝绸之路贸易的频繁,特别是18世纪以后,中西方随着经济贸易,文化方面更深层次交流,在纹饰上的影响和变现也比较明显。18世纪外销瓷的风尚和边饰变化很快,中国陶工除了传统中国纹饰的改良,还有绘制客方订制的边饰图案,这些图案有来自书籍插图的花式边框,也有来自外国人设计的边饰纹样。

图1[4]Fig.1

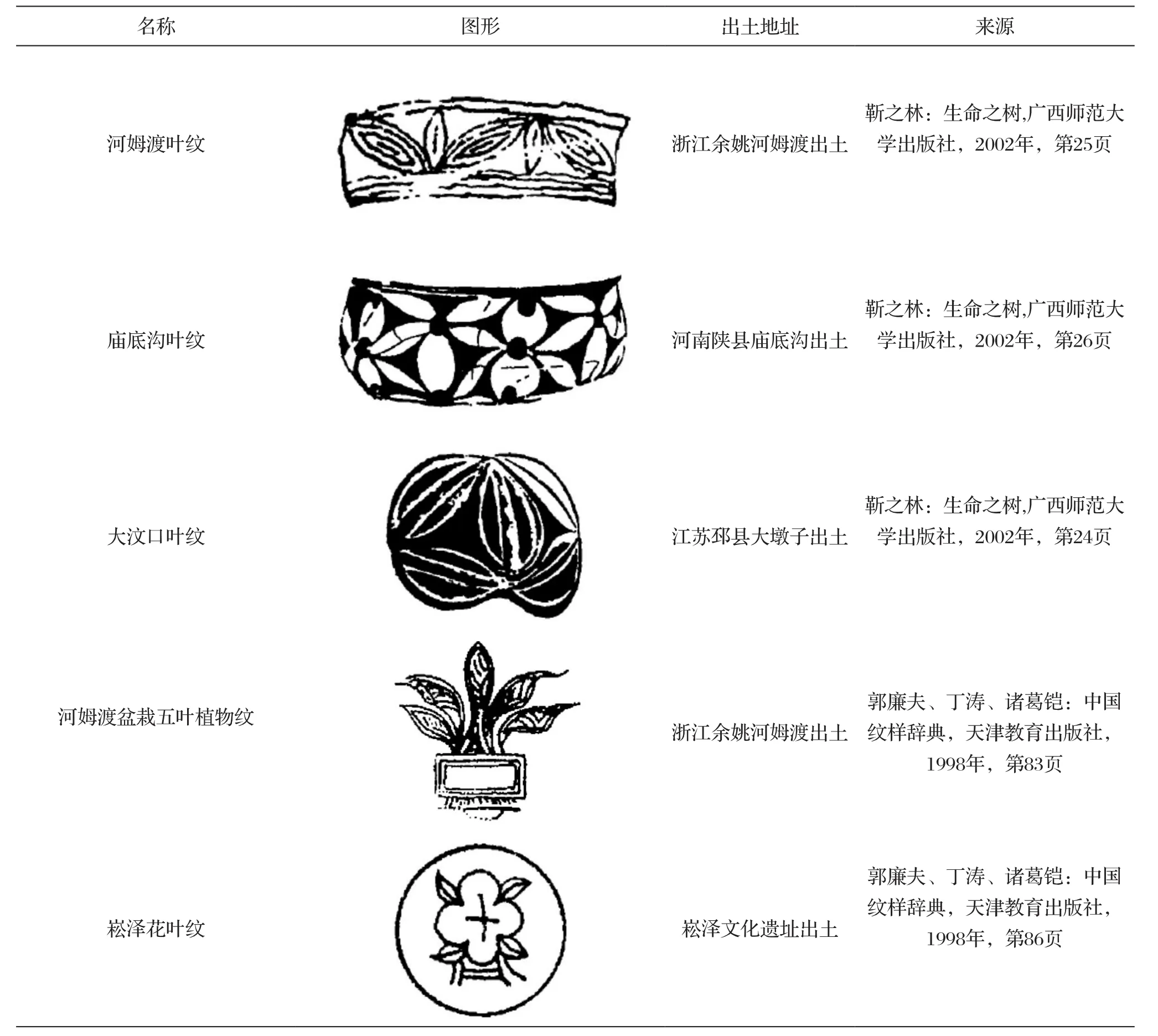

如图2,这是一个清乾隆年间景德镇窑广彩人物图大碗,碗内壁有一圈垂叶纹。这种纹饰在有的文献中把这种纹饰称做为“矛头纹”,这种矛头纹和金色卷花纹是迈森瓷上常用的边饰,随着1722年左右逐渐出现在我国的外销瓷中。笔者查阅资料做整理的过程中,发现这种类似的纹饰最早出现在公元前5世纪初到6世纪末萨珊王朝的建筑装饰上和敦煌莫高窟的壁画中。(图3)

图2[5]Fig.2

图3[6]Fig.3

从图片可以看出敦煌莫高窟的壁画上叶纹饰的变形图案或许由于它没有确切原形,只是一种汲取了多种因素的综合性“叶类”纹样,为后来叶纹与其它纹样的灵活组合构成出莲纹、缠枝、葡萄纹等纹饰。从考古资料看,早在汉魏时期,这种纹样已出现于丝绸之路的南路,十六国时期,随佛教的兴盛在中原地区广泛流传。因此,器物上的纹饰随着国际贸易流通到各国都有一定程度的影响和变化,迈森瓷器就是最好的一个案例。奥古斯都二世对于瓷器的痴迷已经到达登峰造极的地步,投入大量的黄金白银不但用于购买中国的瓷器,还用于瓷器的研制生产中。他命契恩豪斯及其助手炼金师博特格研制瓷器,终于在1709年成功烧造出瓷器,因为在萨克森尼发现了高岭土层,提高了瓷器的品质和产量,奥古斯都二世的萨克森尼王家瓷器厂开在迈森。早期的迈森瓷器为了满足欧洲贵族的心愿:借由仿制中国的原件,可取代一向以来必须仰赖亚洲近进口的高价瓷。因此迈森瓷器一直仿效中国的瓷器,无论是器型和图样纹饰,都是中国的传统风格。但是随着欧洲瓷器的发展,想要取代中国和日本的瓷器供应市场,就必须有技术创新和突破,因此这种被命名为“白色的金子”的欧洲瓷器,逐渐形成了自己的风格。这种风格的形成很难说不是由中国所影响的。而到了18世纪20年以后,这种迈森风格也出现在中国的外销瓷上。所以纹饰的变化很难说是谁影响谁,都是在交流的过程中互相融合的产物。

2.2 花瓣格式

花瓣格式脱胎于佛教的莲瓣纹,这种莲瓣纹传入中国后经过长久的中国化历程,已经成为瓷器上富有中国特色的纹饰之一。莲瓣这种纹饰也演变成蕉叶纹、牡丹瓣纹、菊瓣纹等纹饰。在明清时期,外销瓷器上蕉叶纹所见最多,常装饰在器物的颈部、肩部和足部,大部分是辅助纹饰。

2.3 适形格式

适形格式纹样在明清外销瓷中常见的形式表现是“开光”式样。所谓的开光就是在陶瓷器物上划分出一个装饰面,这个装饰面有一个清晰的轮廓外形,里面所填充的内容要适合这个轮廓的外形,这是为了强调装饰的重要性,一般设计在比较显眼的部位。自明末以后,外销瓷的开光式样多种繁样,明代最具代表的开光装饰瓷器就是克拉克瓷。追溯开光装饰之起源,还是从纹饰程式化演变而来。这也是笔者为什么要把这一类装饰形式统称为“适形”。从彩陶时代起,人类已经会在陶器上绘制带状的纹饰了,一个单元形状重复连续绘制,这可以看作“开光”之雏形。明清时期,开光这种适形格式在外销瓷器装饰上占据重要地位。由于开光装饰里面所绘的图案大多是一副独立的画面,特别是清代,大多纹饰都是有几个独立纹样重组构成,纹样已经由一个单独的个体变成组合的元构件,因此清代的纹饰程式化比较多。特别是这个时候西方文化对本土的影响,有很多中西结合的纹饰出现了。笔者发现,外销瓷中能看到很多叶形的开光纹饰,一种是作为开光边饰出现(如图4:1730年清雍正粉彩汤盘,直径:21.5cm,盘沿口3个叶纹开光锦地边饰),另一种是作为瓷器画面的总分割(如图5:清雍正粉彩盘,盘中心是叶纹开光装饰)。

图4[7]Fig.4

图5[8]Fig.5

3 结 语

贡布里希在《秩序感》艺术中就指出,“任何纹样的创作都有两个明显的步骤,即构框和填补。前者指定区域的界限,后者在画出的区域内组织构图成份。当图案附在一定的基座上或画在某个表面上时,构成框架的各自和填补的纹样一同组成装饰物。”[9]贡布里希的阐述道出了纹样的构成形式,而李砚祖先生在《纹样新探》一文中指出“现在纹样几乎完全形式化了,但是在纹样的民族性或文化性中仍深深地保留着来自远古时代的历史回音,这就是纹样美的形式与有意味的内容之问的联系,与远古初民神化的各种“纹”或纹象之间的承续关系。”[10]这句话道出了纹饰更深远的文化寓意。明清时期外销瓷上的叶纹装饰只是浩瀚的瓷器装饰纹样中的一个点,在庞大繁杂的纹样系统中还有很多纹样元素和纹样组合值得我们去研究、解读和归整,形成系统而又连续的纹饰学,纹饰不但是陶瓷断代的一个重要因素,它也是装饰设计的基石。