基于现代学徒制构建机电一体化技术专业课程体系的研究

2018-02-26白琼

白 琼

(长江工程职业技术学院机械与电气学院,湖北武汉430212)

0 引言

现代学徒制是我国教育部在2014年提出的一种主要目的在深化产教融合和校企合作,进一步完善国内职业教育校企合作育人机制,创新技术技能人才培养的新型人才培养模式。中国特色的现代学徒制通过高职院校、企业深度合作,高职教师、企业师傅联合传授,对学生进行以技能培养为主的现代人才培养。

近年来,高职院校与企业开展校企合作时往往存在“学校热,企业冷”的现象,人才培养质量难以满足企业要求。现代学徒制,不仅可有效促进校企之间的深度融合,为改革和创新人才培育模式开辟道路,而且在当前我国产业结构调整和转型升级的大环境下,通过实施“现代学徒制”,开展校企一体化育人,将全面提升技术技能人才的培养能力和水平,为社会输送更多、更优秀的技术技能型人才[1-3]。

1 机电一体化技术专业课程体系存在的问题

课程体系是指在一定的教育价值理念指导下,将课程的各个构成要素加以排列组合,是育人活动的指导思想,是实现人才培养目标的载体,是保障和提高教育质量的关键条件,是实现人才培养目标的最直接影响因素[4]。

我校机电一体化技术专业课程体系虽然有部分实训课程,但是除了顶岗实习,实训基本都在校内实训室进行,因为校内实训室台套数不足,学生实际实训课时非常有限,无法保证教学效果,同时校内实训跟实际生产之间存在脱节,使得学生无法达到专业培养目标,无法实现毕业和就业的无缝对接。另一方面,原有的课程体系没有真正与“工学交替、标准融通、能力递进”的现代学徒制培养模式很好的关联,不能很好的体现“工学交替”和“能力递进”。因此,必须对原有的课程体系进行重新构建。

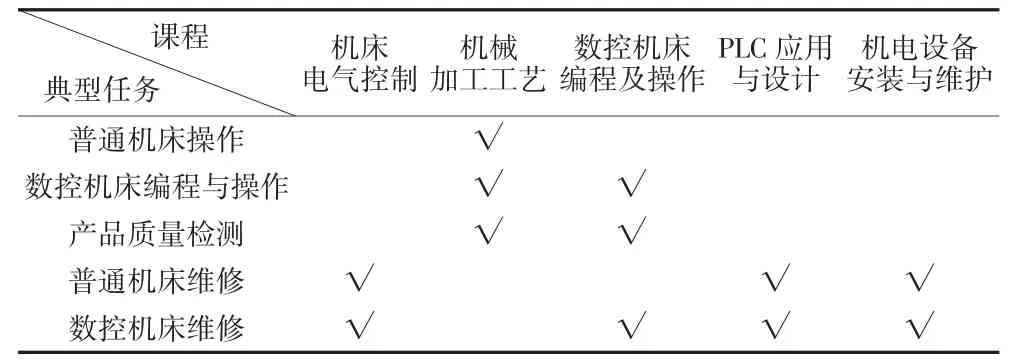

2 按照现代学徒制要求重构课程体系

经过对本校机电一体化技术专业所对应的机床操作岗、产品质量检验岗、机电设备维修岗等7个工作岗位的分析,提炼出了数控机床编程及操作、产品质量检测、普通机床维修等10个典型工作任务,并对典型工作任务的工作过程进行分析整理,构建了以数控机床编程及操作、机床电气控制、机电设备安装与维护等6门核心课为基础的课程体系。部分课程体系设置如表1所示。由此,我校机电一体化技术专业形成了“校企共育、双师参与”的现代学徒制专业课程体系。

表1 课程体系设置

2.1 校企协同共建人才培养方案

我校机电一体化技术专业同合作企业一起,共同制定符合“现代学徒制”的人才培养方案。在人才培养方案课程体系中,第二学期加入认识实习,第四学期加入跟岗实习,充分体现了“工学交替、标准融通、能力递进”的现代学徒制特色。在为期一周的认识实习中,学生(学徒)实地参观企业,亲身感受企业文化。在为期两个月的跟岗实习中,合作企业根据企业和学校共同制定的培养目标,安排实训内容,并在实习开始时指定校外导师担任指导师傅,确保学生掌握每个轮训岗位所需的技能。另一方面,为了保证学生的终身学习能力,除了“必须、够用”的专业基础课和专业核心课外,本专业还设置了其他为学生长远发展服务的公共基础课、素质拓展课、专业拓展课和第二课堂,使学生不仅能成为优秀的“职业人”,更能成为有健全人格和终身学习能力的“社会人”。

2.2 校企协同制订学徒岗位标准

我校机电一体化技术专业与合作企业一起,通过对机械行业整体需求和合作企业自身需求进行分析,同时结合本校和本专业的人才培养目标,共同确定了机电设备操作员、机电设备维修员、机电设备管理员、质量检验员等学徒岗位。并在此基础上,对各个岗位的进行深层次的分析,提炼出10个典型工作任务,再结合《机械行业职业岗位标准》,校企合作制定出现代学徒值班学徒岗位标准。

2.3 加重职业规划课程比例

目前很多高职院校,对学生的职业规划指导比较少,使学生在大学初期,无法对自己进行正确的定位,导致很多高职学生缺乏学习的动力和积极性。另一方面,就业指导课大部分安排在大二大三,甚至集中在大三毕业时间前进行。而对于这类课程的教学,不是由辅导员来担任,就是由就业指导中心的老师来进行讲解,或者是请专家来进行讲座等方式进行辅导,这些人没有相关的专业背景,无法针对性的对学生进行专业知识与就业前景的对接,这不利于学生的职业素养形成和毕业后的职业发展。

综于上述原因,本专业的职业规划课程在大学一年级上学期开始设置,贯穿整个大学三年,这样可以让学生尽早有职业生涯规划的概念并能够开始制定相应规划,同时也让学生有更强的学习主观能动性。同时,学校安排专业老师进行职业规划教育,鼓励专业教师在进行专业教育时,适当引入相关行业的职业发展情况和就业现状,进行更有针对性的指导。

2.4 增加实践教学环节

因为实训设备缺乏、实训指导老师缺乏等原因,导致本校机电一体化技术专业实训教学无法达到更高的比例和效果。因此我们将实训教室分为实践操作型实训室和模拟仿真型实训室两大类。让学生先进行模拟仿真再进行实操,这样就可以在有限的实操实训内,达到比较好的实训效果。

为了提高实训课程的教学效果,一方面在学校实训课程当中,适当地减少指导教师所带的学生,这样能够让老师有充足的精力来教导学生,保证教学质量;另一方面采用多种形式的实训过程评价。实训课程的考核除了平时常用的笔试、报告、成果展示外,还采用一些新的(如实习报告、课程设计等)考评方式,参与评价人员根据被考评者的操作过程、最终结果等进行打分,灵活地进行评价考核。

2.5 建立质量监控体系

现代学徒制的一个重要特点就是学校和企业双主体育人,所以学生的校外实习是非常重要的一种学习手段。而现阶段部分高职学生对各种校外实习认识不充分,适应工作岗位的能力不强,部分学生的校外实习岗位与专业培养目标不一致,导致少量学生对校外实习热情不高。另一方面,因为校外实训基地分散、学校实习管理人员不足、企业对学生管理不够重视和校外实习过程中存在不同程度的隐患等问题,使得校外实习管理工作更加困难。

为了加强校外实习安全管理和质量监控,本专业在实习前做好学生的实习动员,帮助学生建立正确的实习观;在实习过程中,学校和企业联合建立有效的管理、监督和反馈机制,时时监控学生实习状态。

3 教学效果分析与改进措施

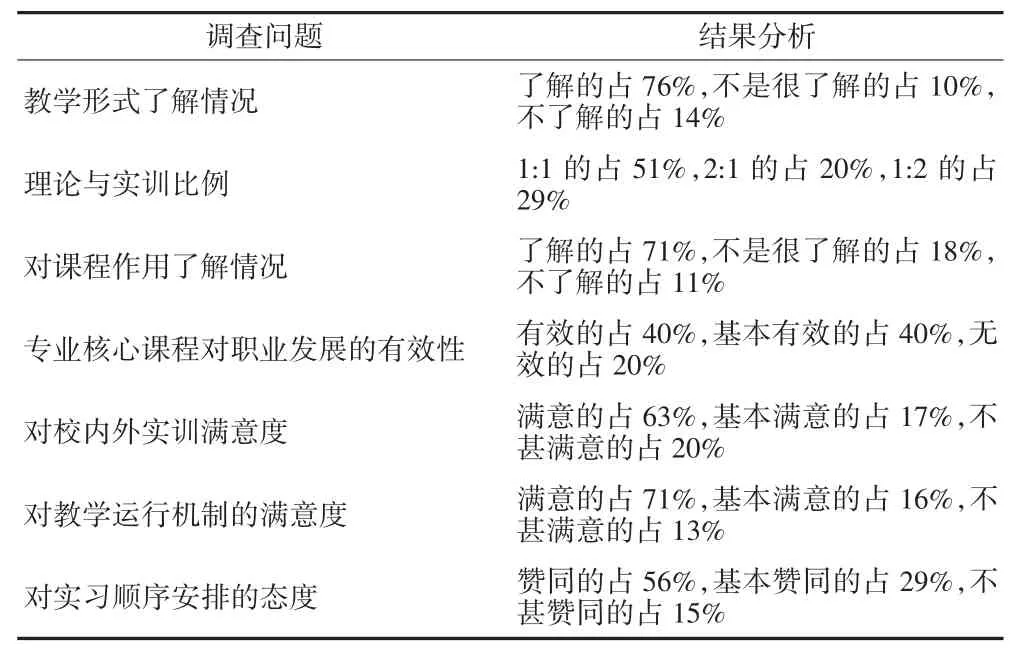

以长江工程职业技术学院两个现代学徒制试点班学生为调研对象,从理论与实训比例、各类课程作用、专业核心课程对职业发展的有效性、教学运行机制等方面进行调查。

对调查结果进行数据分析,得到分析如表2.

表2 机电一体化技术专业课程体系调研数据整理表

从表中分析可知,学徒制试点班的学生对教学形式、理论与实训比例、课程结构和作用等七个方面的了解和满意度都能到达比较高的程度,但是仍然有部分学生对现行的理论和实训比例、专业核心课对职业发展有效性等方面不满意。问题主要集中在以下几点:

(1)理论和实训比例不够高。

因为高职层次学生普遍理论基础较差,如果理论课过多,会使得他们有畏学情绪,并且无法达到相应的教学目的。因此在后续的课程体系修改中,应以“必须、够用”为准则,进一步弱化对学生的专业理论知识要求,增加实习和实训课程的比例,让学生在“学中做、做中学”。另一方面,在英语、数学等学生比较薄弱的理论环节,采用更加灵活的考评方式,用“以证代考”、“分层考核”等方法,让不同层次的学生都能得到适合自身情况的训练和考核结果。

(2)专业核心课程对职业发展的有效性不够高。

目前长江工程职业技术学院机电一体化技术专业有现代学徒制试点班和普通班两种班级,但是两种班的专业核心课程是一致的,这导致现代学徒制班的专业核心课不能很好的针对合作企业,学生到实习企业后,感觉核心课程在实际工作中应用比例不高。在今后的修订中,学徒制班应根据合作企业对学生设置的岗位,安排更加精准对接实习和工作岗位的专业核心课程。

(3)校外实习满意度较低。

在学生校外实习过程中,学校和合作企业沟通力度不够,导致学生无法及时反馈在实习过程中出现的问题和意见,使得实习企业安排的岗位或者工作不能适时调整,导致学生满意度不高。今后,应该加强对跟岗实习、顶岗实习等校外实习过程的总结和反思,进一步加强学校、企业、学生三者的联系。同时,企业和学校共同在以职业资格为标准的前提下,对学生的职业技术和职业素养等进行灵活多方面的考核评价。

4 结论

人才培养模式是否成功,是否能够实现人才培养目标,其中起关键作用的就是课程体系构建,现代学徒制尤是如此。因此校企协同共建人才培养方案,校企协同制订学徒岗位标准,在现代学徒制课程体系中加重职业规划等课程的比例,让学生知道“学什么,为什么要学”;增加实训课时比例,提高实训课程教学效果;用评价体系科学化加强校外实习安全管理和质量监控可以进一步加强现代学徒制的优势,使其更加有利于高职学生的教育和培养。