无调性音高空间中的转换模式

2018-02-24高畅

摘 要:对“无调性音高空间中的转换模式”的研究,是在广泛地对列文以及其他众多理论家的相关研究成果进行译解、思考、梳理和综合归纳这一基础上完成的。研究一方面完全忠实于列文的作为转换理论的纲领性文献GMIT中的理论阐述,对其中的与无调性空间相关的GIS模型及转换方式进行了充分的解读和高度的归纳,一方面又对其他理论家的最新相关研究成果进行梳理,对其中的极具典范意义的“K网”理论和“关联转换”理论从宗旨和技术等方面进行了阐述。

关键词:无调性音高空间;转换理论;GIS模型;音集转换;K网;非音程转换;关联转换

中图分类号:J614 文献标识码:A

文章编号: 1004 - 2172(2018)01 - 0075 - 22

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2018.01.011

引 言

美国著名音乐理论家、评论家和作曲家大卫·列文(David Lewin,1933—2003)于20世纪80年代创立的转换理论(transformational theory),是20世纪以来继申克分析理论、音级集合理论之后的最为体系化的,影响也最为广泛的音乐分析理论。[1]由于该理论针对每一部个性各异的音乐作品实体而言往往都具有独特的观察视角和强力的分析效能,因此其影响范围已经从北美逐渐扩散到了世界更广的范围。

在我国的研究文献中,直到21世纪才对该理论有所涉及。在涉及该领域的重要文献中,甘芳萌的《大卫·勒温“转换网络”理论研究》① 对该理论的形成背景和理论框架做了梳理,并从分析应用方面与其他理论进行了比较,《“转换网络理论”中的主题构成与发展路径——以德彪西〈焰火〉为例》② 和《12音序列内部结构的多样性及序列之间的发展逻辑——以达拉皮科拉〈献给安娜莉贝拉的音乐札记〉为例》③ 则在解读列文对这些作品所进行的分析的基础上展示了“转换网络理论”的特征、构架和分析应用方法;杨月的《三音集合的转换——对科恩文献的解读及引申研究》④ 通过对著名的新里曼理论家理查德·科恩(Richard Cohn)的部分文献的解读,诠释了三音集合的转换,并在此基础上对多音集合的转换作了探讨;郭新的《自然音七和弦声部进行的转换——用新黎曼主义理论的观点分析流行音乐中的和声进行》{1}、郑中的《转换与抽象——新里曼主义音乐分析的理论与方法》{2}以及高畅的《新里曼理论三和弦转换的基本模式及其扩展》{3} 和《三和弦的逆行倒影链和移位链操作及不同转换模式的循环》{4} 则是对转换理论之分支理论——新里曼理论中的相关主题进行研究的。概括而言,这些文献中尽管有部分內容不同程度地涉及到了无调性音高空间中的转换模式,但均没有系统而深入地对该主题进行研究和阐述,因此本文以此为主题的研究无疑是非常必要的。

本文在此需要说明和明确的是,本文不拟也不可能在有限的篇幅内对转换理论所包括的普通音程体系(GIS,generalized interval system)和转换网(transformation network)体系进行系统的研究,本文的研究范围仅限定于“无调性音高(及音级)空间”,研究内容则仅限定于无调性音高空间中的“转换模式”。

对于第1个限定——“无调性音高空间”,从很大程度上来看是与勒达尔的“调性音高空间”相对应和相对立的,它是指十二平均律律制中由无调性功能(或无调性功能逻辑)的以半音距离来计数音程的音高和音级而组成的空间。也就是说,其组成元素是音高(或音级),而元素及其组成的空间的属性或特征是无调性的。通常,具有象征性的音乐空间是通过具象的音程结构来体现的,而音程结构则由列文通过GIS将其模式化。因此,本文的无调性音高空间的音程结构模式,实际上是与列文在其经典著作《普通音程和转换》{5} 的第2章“普通音程(1):初步的例子和定义”所列“2.1.2 Example”(即第2类实例,半音音高领域)的GIS和“2.1.3 Example”(即第3类实例,12个音级组成的空间)的GIS相当的{6}。

对于第2个限定——无调性音高(及音级)空间中的“转换模式”,也不囿于或不完全忠实于列文在GMIT(2007)一书中相关的纯理论性论述,而是广泛地聚焦于列文针对具体的音乐文本所作的经典分析文献{7} 以及其他理论家对列文转换理论的概括性和引申性研究所取得的前沿性成果,如“关联转换(contextual transformation)”{8} 和以克拉姆彭豪尔(Klumpenhouwer)命名的“K网”(即克拉姆彭豪尔网){9}等。

一、GIS概述和无调性音高空间中的GIS模型

(一)GIS概述

本文所限定的无调性音高空间在前面已经作了简要的说明。实际上,“空间(space)”一词在音乐的想象和音乐理论的表述中有着广泛的甚至是有些随意的应用,比如莫里斯针对音高元素所定义的音高空间、轮廓空间和音级空间{1},勒达尔针对调性属性所定义的调性音高空间{2},斯特劳斯针对集合族而使用的“集合族空间(set-class space)”{3} ,等等。

列文在GMIT中将音乐设想成一种空间形态,并将音乐空间中各音之间的运动从音程(即音之间的旅程)和运动态势两方面抽象出了GIS和转换网体系。在GIS中,列文用下图来表示象征性的音乐空间中的s和t两个点,以及从s点到t点的音程i,见图1。

音程的表示法[2]xxix

史蒂文·林斯(Steven Rings)则用带标注的数学方式来概括地对GIS进行表述,见图2。

数学表达式[3]

其中,s和t是集合的成员,也就是列文所称的GIS的空间的元素,既可由音高构成,也可由音级、时间点、音色频谱等组成。这里的音程i不仅仅是针对我们通常所理解的音高元素的,而是广义而概括的。需要注意的是,(s, t)是有序对,意味着是从s到t,因此s和t两个点之间的的音程也是有向的。如果从s到t的音程为i,那么从t到s的音程则为i-1(意思为i的倒转或倒影),用数学方式则可表示为int(t,s)=int(s,t)-1。

按照列文的表述,GIS是一个有序的三元组(S,IVLS,int),其中S表示GIS的空间,是元素的聚合(family),IVLS为GIS的音程群(group),int是笛卡尔积S×S(即S与自身的笛卡尔积)映射到IVLS中的函数(function)[2]26。说得通俗一点,S是所有有序对的集合,IVLS是所有有序对之间的音程的集合,函数int则使每一有序对以一个音程元素传递到IVLS中。对于GIS及其音程的感知,列文常常提到直觉和感悟,因而对建立在音程基础上的GIS的透析和表述法常常是多样的。就这一点来看,勋伯格的无调性作品与贝多芬的调性作品是明显不同的,即使是勋伯格的无调性作品中也是各不相同的。比如,列文在第3章“一般性音程(2):组成特征”中曾经将2.1.2的“半音阶(chromatic scale)”GIS表示为GIS1=(S1,IVLS1,int1);将2.1.3的“十二音(twelve-tone)”GIS表示为GIS2=(S2,IVLS2,int2){4} ;将2.1.3的“十二音(twelve-tone)”GIS[设为GIS1=(S1,IVLS1,int1)]与2.2.1的“时间点(time points)”GIS[设为GIS2=(S2,IVLS2,int2)]的直积构建为GIS3,即GIS3=GIS1?茚GIS2,等等。{5}

实际上,在GIS结构中,音乐元素的空间S和音程的IVLS群在含义上都与集合类似,它们无疑是GIS结构中的两个最基本的组成部分,但是在很多音乐理论陈述和音乐文本分析中这两者又常常是分离的和各自獨立的,int则仅仅起着将两者连接起来的作用。

(二)无调性音高空间的GIS及其音程表述模式

尽管列文的GIS体系中对GIS模式的定义是非常数学化的,但从本质上来讲又是开放的或可以灵活定义的,特别是在具体的音乐文本分析中更是如此。

就音高元素构成的空间而言,还可根据音高(音级)是否具有调性属性或它们之间是否具有倾向关系而分为调性空间和无调性空间。对于本文所限定的“无调性音高空间”,还可以细分为狭义上的无调性音高空间和无调性音级空间。

1. 音高空间的GIS及其音程表述模式

此处所说的无调性音高空间是狭义的和有所特指的,也就是列文所定义的“半音音高领域”空间{1} 。从理论上来说,这种结构的GIS中的S之音高元素和IVLS中的音高音程元素是无限的,但是从人的听觉范围和应用范围来看又是有限的。以钢琴乐器为例,S的元素为88个(A2—c5),IVLS的元素值域则为{-87, …, 0, …, +87}。在这种GIS中,从音高s到音高t的距离(即音高音程)i为int(s,t),如int(c1,d2)=14,int(g1,e)=-15等。

在谱例1中,十二音序列的2个特型(I10和P8)的前5个音以卡农的形式按时间顺序依次陈述。尽管如此,但每个音级都有特定的音区位置。也就是说,从无调性音高领域的GIS结构模型才能更进一步地透析其特征。即使在这样同一种GIS结构模型中,音程感知和音程的透析方式也可能是多样化的,图3是以时间顺序这一维度来对相继发声的音高之间的音高音程进行透析的,而图4则是遵循作品中以卡农方式呈示的序列结构之两种形态(此处未完整例举)来对音高音程进行透析的。从图4可以明显看出,序列两个特型的前5个音是以音高对称的方式来呈现的,对应的音高音程为倒置(倒影)的关系,如(int(■g, a1))-1 = 13-1 = int(■b2, a1)。

2. 音级空间的GIS及其音程表述模式

此处所说的无调性音级空间,实际上也就是列文所定义的“12个音级组成的空间”{1}。在这种GIS中,由于等音和八度等同,因此S的元素只有12个音级{0,1, …, 11},且由于音对之间只有顺序关系,因此IVLS的元素也仅为12个,即{0,1, …, 11}(也等同于和可记写为{0,-11, …, -1})。在这种GIS中,从音级s到音级t的距离(即音级音程)i为int(s,t),如int(C,D)=2,int(D,C)=10等。

如果与谱例1对应来看,那么谱例2则是十二音序列R8的12个音级的完整呈示。在乐谱上用曲线箭头标记的是无调性音级空间的GIS的有序音级音程,下方则附上了列文所作的GIS3的相关分析。列文针对该例构建的GIS模型为GIS3=GIS1?茚GIS2,其中GIS1是12个音级构成的,而GIS2则是由时间点(time point)组成的,因此GIS3中的成分S3是S1和S2的笛卡尔积,即S3=S1×S2,S3是S1中的音级p和S2中时间点s的有序对(p,s)的集合。[2]37-44

就该例的音乐构成来看,即使抛开本文不拟作更多涉及的节奏或时间要素之外,用12个音级的GIS模型及其音级音程透析法似乎更能反映出其特点来。非常明显的是,“半音关系”的有序音级音程11及其倒影1无疑是该片段的旋律构成和伴奏音型的核心构建材料。

二、转换网和转换图

如果说我们上面阐述的int(s,t)=i是GIS理论的最普遍的正式表述方式,那么转换理论中关于转换方式的最普遍的正式表述方式则为转换网(transformational network)和转换图(transformational graph)。

构成转换网和转换图的最基本要素是节点和箭头,故也可以将这样的转换网和转换图简称为节点/箭头体系(node/arrow system)。其中,节点由S的元素组成,箭头及其附带的标记则表示S的元素之间的不同转换方式。节点既可以是一个音(音高或音级),也可以是和弦、音集或序列等。实际上,我们之前所例举的图3、图4均为转换网,只不过图3的节点均为单个的音高,而图4中直线(实线和虚线)单箭头相连的节点为单个音高,曲线双箭头相连的节点I10和P8则为十二音序列。

轉换图则是对同构的转换网的抽象的概括。与具体的转换网不同的是,转换图的节点是空的,实际上它可指代不同的元素。

对于谱例3所例举的作品片断,除了左手的持续音以外,我们在这里将观察的焦点集中在右手的和弦及连接上。图5.1是对和弦连接及其声部进行概括而得到的转换图,图5.2则是对和弦构成及声部之间关系概括而得到的转换图,它们的节点都是空的。图6.1显示的是右手3个声部进行的转换网,其节点为单个的音级,图6.2为右手和弦连接的转换网,其节点为和弦(其他集合与此类似),图6.3为右手各和弦构成的转换网,其节点为单个的音级,图6.4为3个声部之间关系的转换网,其节点为单个声部(序列或有序的截断与此类似)。很明显,转换网中的节点都是具体的。

图5.1所示的转换图是图6.1、图6.2所示的转换网的概括,图5.2所示的转换图则是图6.3、图6.4所示的转换网的概括。当然,也可以反过来理解为图6.1、图6.2是图5.1的演绎,图6.3、图6.4是图5.2的演绎。

图5、图6所列是主要以音程和移位的方式来标注的转换图和转换网,通常也称为音程/移位图(intervallic/transpositional graph)和音程/移位网(intervallic/transpositional network)。这样的转换图和转换网在无调性音乐的分析中有着广泛的应用,也是列文最为习惯使用的,是列文网(Lewin network, L-net)与后面将要涉及的克拉姆彭豪尔网(Klumpenhouwer network, K-net)的关键区别所在。当然,列文有时也使用倒影箭头(inversional arrow)来替换音程/移位箭头(intervallic/transpositional arrow)或与其交叉使用。

从本质上来说,转换网或转换图仅仅是分析音乐文本时所使用的一种分析图示而已。但是,由于转换网和转换图是GIS理论和转换理论中相关技术的最为基本和最普遍的表达方式,故而在转换理论的阐述中以及相关的音乐分析中有着极为广泛的应用,甚至在很大程度上也可看作是转换理论本身所包含的一种技术。

三、音集的转换

我们知道,在通用的集合理论中,集合的元素是无序的。而在列文构建的GIS体系和转换理论中,列文对音的运动以及元素的有序性给予了特别的重视。也许是为了其理论的广泛适应性,故列文在GMIT的第5章和第6章围绕着通用的集合理论(generalized set theory)对相关的转换关系或转换类型进行了专门的阐述{1} 。

(一)典范等同和嵌入函数

对于同基数的集合,列文的典范等同(canonical equivalence)、典范等同集族(canonical equivalence-class)和典型群组(canonical group)在原理上是与艾伦·福特(Allen Forte)的移位和倒影等同(Tn / TnI equivalence)以及集合族(set class)相类似的;对于不同基数的集合,列文的嵌入函数(embedding function)与福特的包含关系在功能上又是相类似的。

对于以上这些集合关系或转换方式,又往往能从音程函数(interval function)方面反映出来。但是,列文的音程函数是针对两个互相映射的集合而言的,这与福特的单个集合的音程级含量或音程级向量又是不完全相同的。

1. 音程函数

在通用的转换(generalized transformation)理论中,列文对音程概念以及保持音程的运动给予了特别的重视和关照,而音程函数又是其中的一个核心概念。

对于X和Y两个集合,其音程函数可表示为IFUNC(X,Y)。如果s是X的成员,t是Y的成员,那么将两个集合相互映射的不同有序对(s,t)的函数即int(s,t)=i统计出来,便为X/Y的函数值(value of the function)即IFUNC(X,Y)(i)。

以列文曾经分析过的韦伯恩《四首为小提琴与钢琴而作的小曲》(Op.7)第3首的片段为例(见谱例4)。例中已经标记出了我们将重点观察和分析的4个集合,第1个旋律乐句(钢琴右手第3~5小节)陈述的集合为X:{■A-■B-■E},第2个旋律乐句(钢琴右手第6~8小节)陈述的集合为Y:{B-F-E-■C-■E-D-■F},小提琴作为伴奏而反复出现的音型则陈述的是集合Z0:{A-D-■E-■A}和Z3:{C-F-■F-B}。本文在这里仍然沿用列文的集合标记,其中Z3是Z0的T3移位。{1}

谱例5.1为集合X和Y的音程函数(X/Y interval function)乐谱示例,乐谱中标记出了X的任何一个成员与Y的任何一个成员可能构成的有序音级音程;谱例5.2则列举了Z0 / Z3的音程函数,乐谱中同样全部列举出了Z0的任何一个成员与Z3的任何一个成员可能构成的有序音级音程。

将谱例5中所有音程种类和数量对应地统计出来即可得到X / Y和Z0 / Z3的音程函数值,即IFUNC(X,Y)(i)和IFUNC(Z0 , Z3)(i)。在IFUNC(X,Y)(i)中,IFUNC(X,Y)(3)=3和IFUNC(X,Y)(8)=3的数值是最大的,这意味着当X作T3和T8移位时可以完全包含于或嵌入于Y中,也可以理解为T3(X)或T8(X)是Y的具象子集;同理,X作其他音程的移位时则只有两个音级或一个音级能够保持。在IFUNC(Z0 , Z3)(i)中,IFUNC(Z0 , Z3)(3)和IFUNC(Z0 , Z3)(9)的数值是最大的,均为4。这意味着Z0作T3和T9移位时与Z3是完全相同的,其余移位要么保持两个共同音,要么所有音都是不同的。

2. 典范等同

对于集合X,其典范等同的形式可表示为X,列文特指的“典范等同(canonical equivalence)”常常仅指“移位等同”,也就是保持音程的操作(interval-preserving operation)。对于集合X,其典范等同集族(canonical equivalence-class)则表示为/X/,也就是指X的集合族(set class)或与X移位和倒影等同的所有成员。[2]104-105

在前面例举的谱例4中,由于T3(Z0)=Z3和T9(Z0)=Z3或T3(Z3)=Z0和T9(Z3)=Z0,因此Z0和Z3是典范等同的。

列文将典型群组(canonical group)表示为CANON。在强调材料关联度的无调性理论或集合理论中,CANON既可能指移位操作群组,那么对于集合如X:[C,E,G]而言,/X/即为X的移位群组,也就是只包括大三和弦;CANON也可指移位和倒影操作群组,那么/X/即为X的移位和倒影群组,也就是包括所有大三和弦和小三和弦。

3. 嵌入函数

对于X和Y两个集合,Y中的X嵌入数(embedding number)表示为EMB(X,Y),也就是Y中所包含的/X/的成员的数量(也就是X的移位和倒影形式的数量)。[2]105-106如X为大三和弦,Y为大调音阶,那么CANON仅包括移位操作时,则EMB(X,Y)=3,CANON包括移位操作和倒影操作时,则EMB(X,Y)=6。

再比如,设Z=[A,B,C,D],那么该四音集合中的全部六个二音集合的嵌入数则如下:

EMB(sc2-1,Z)=1

EMB(sc2-2,Z)=2

EMB(sc2-3,Z)=2

EMB(sc2-4,Z)=0

EMB(sc2-5,Z)=1

EMB(sc2-6,Z)=0

在我们前面例举的谱例4中,集合Y:{B-F-E-■C-■E-D-■F}中X:{■A-■B-■E}的嵌入数则为EMB(X,Y)=2。从集合的角度来理解,X的T3和T8共两个移位形式实际上为Y的具象子集,这从图7中列举的X/Y的音程函数值IFUNC(X,Y)(i)中也很容易观察到,因为IFUNC(X,Y)(3)=3和IFUNC(X,Y)(9)=3。

与福特的音程向量相比较,福特的音程向量在于表述单个集合的音程内含,而列文的音程函数在于表述两个集合之间相互映射的不同元素对的音程内涵。

(二)注入函数

如果X和Y是空间S中的两个有限子集,且f是使S映射自身的某种转换,那么X通过f映射到Y的成员的数量即为X/Y通过f的注入函数(injection function),可表示为INJ(X,Y)(f)。[2]124这里的f转换通常是针对楔形进行(wedged advance)或倒影对称或而言的。

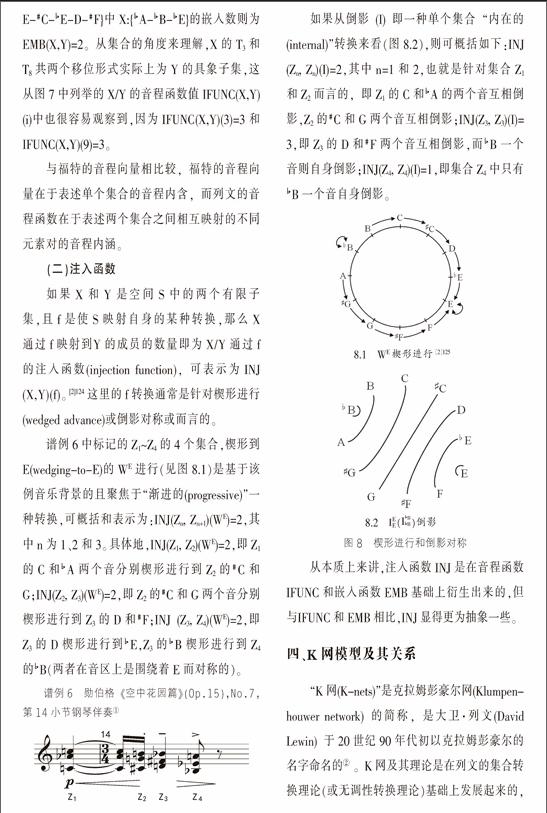

谱例6中标记的Z1~Z4的4个集合,楔形到E(wedging-to-E)的WE进行(见图8.1)是基于该例音乐背景的且聚焦于“渐进的(progressive)”一种转换,可概括和表示为:INJ(Zn, Zn+1)(WE)=2,其中n为1、2和3。具体地,INJ(Z1, Z2)(WE)=2,即Z1的C和■A两个音分别楔形进行到Z2的■C和G;INJ(Z2, Z3)(WE)=2,即Z2的■C和G两个音分别楔形进行到Z3的D和■F;INJ(Z3, Z4)(WE)=2,即Z3的D楔形进行到■E,Z3的■B楔形进行到Z4的■B(两者在音区上是围绕着E而对称的)。

谱例6 勋伯格《空中花园篇》(Op.15),No.7,第14小节钢琴伴奏{1}

如果从倒影(I)即一种单个集合“内在的(internal)”转换来看(图8.2),则可概括如下:INJ(Zn, Zn)(I)=2,其中n=1和2,也就是针对集合Z1和Z2而言的,即Z1的C和■A的两个音互相倒影,Z2的■C和G两个音互相倒影;INJ(Z3, Z3)(I)=3,即Z3的D和■F两个音互相倒影,而■B一个音则自身倒影;INJ(Z4, Z4)(I)=1,即集合Z4中只有■B一个音自身倒影。

从本质上来讲,注入函数INJ是在音程函数IFUNC和嵌入函数EMB基础上衍生出来的,但与IFUNC和EMB相比,INJ显得更为抽象一些。

四、K网模型及其关系

“K网(K-nets)”是克拉姆彭豪尔网(Klumpen-

houwer network)的简称,是大卫·列文(David Lewin)于20世纪90年代初以克拉姆彭豪尔的名字命名的{2} 。K网及其理论是在列文的集合转换理论(或无调性转换理论)基础上发展起来的,K网理论还常常被看作是转换理论的一个分支。

(一)集合的K网模型

“K网”模式可以从更深的层面来剖析一个集合内部的“分子结构”,进而可以透析各种不同集合之间的(转换)关系。

“K网”模型作为表示集合内部结构的一种方式,实际上是将集合内的各音级之间以各种可能的操作映射方式(包括移位和倒影)表示出来。一个集合的K网表示法(即一个集合内部的不同操作映射方式)在数量上是非常多的,如三音集合有27种,四音集合有729种,五音集合有59049种,六音集合以及基数大于6的集合的内部构成方式从数量上来讲就更加庞大了。[4]

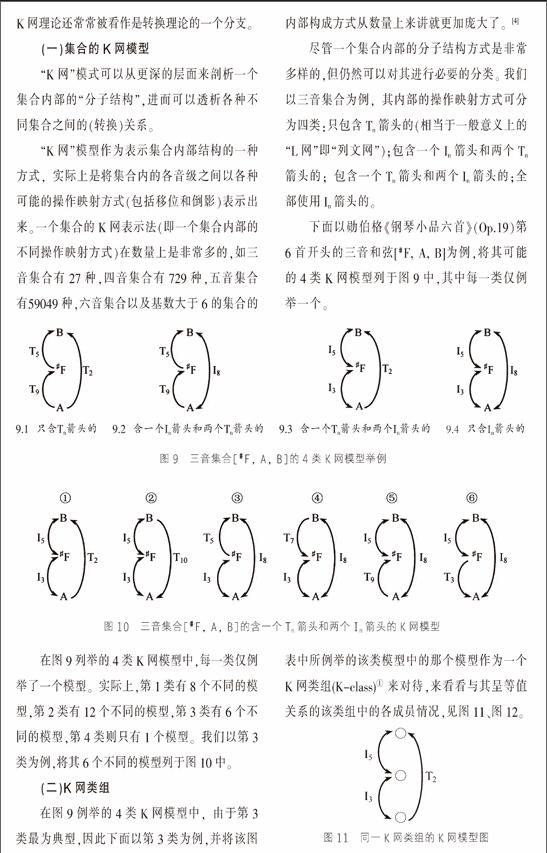

尽管一个集合内部的分子结构方式是非常多样的,但仍然可以对其进行必要的分类。我们以三音集合为例,其内部的操作映射方式可分为四类:只包含Tn箭头的(相当于一般意义上的“L网”即“列文网”);包含一个In箭头和两个Tn箭头的;包含一个Tn箭头和两个In箭头的;全部使用In箭头的。

下面以勋伯格《钢琴小品六首》(Op.19)第6首开头的三音和弦[■F, A, B]为例,將其可能的4类K网模型列于图9中,其中每一类仅例举一个。

在图9列举的4类K网模型中,每一类仅例举了一个模型。实际上,第1类有8个不同的模型,第2类有12个不同的模型,第3类有6个不同的模型,第4类则只有1个模型。我们以第3类为例,将其6个不同的模型列于图10中。

(二)K网类组

在图9例举的4类K网模型中,由于第3类最为典型,因此下面以第3类为例,并将该图表中所例举的该类模型中的那个模型作为一个K网类组(K-class){1} 来对待,来看看与其呈等值关系的该类组中的各成员情况,见图11、图12。

图11是同一K网类组的各成员的k网模型图(graph){1},对于该K网类组的任何成员都是适用的。从图12可以看出,与集合[■F, A, B]的K网模型■相同的集合中,既有与其为同一集合族的成员,也有且更多的是其他不同集合族的成员。

(三)K网关系

1. 呈完全摹绘关系的K网

呈完全摹绘关系的k网实际上是同一K网类组的成员,其关系可表示为

在图13中,高音部与中音部保持音程i4作半音下行(均作T11移位),低音部则反向作半音上行(T1移位或理解为T-11+0)。实际上,低音部与上方两个声部为倒影的关系。

从3个K网的关系来看,①到②时,除了对应的T箭头及数值相同以外,两个I箭头及其数值也完全相同,因此我们可以说①以超移位

2. 呈不完全摹绘关系的K网

如果两个K网中仅有部分T箭头及其数值或I箭头及其数值是相同的,那么它们就是不完全摹绘的。

作为集合来看待时,图14中的和弦①与和弦②分属于不同的集合族,和弦②与③则是同一集合族4-16(0157)的两个成员,但它们是互为倒影关系的。在3个和弦的K网模型中,和弦②根据与其前后和弦的K网关系而构建了“K网②1”和“K网②2”两个K网模型。

从摹绘关系的角度来看,K网①与K网②1、K网②2与K网③均为不完全摹绘的关系。和弦①的K网①到和弦②的K网②1时,对应的T箭头及其数值是相同的,但对应的I箭头的数值则是不同的,但对应的数值差均为2,因此K网①到K网②1为超移位

对于不完全摹绘关系的两个K网而言,内含的摹绘程度或非摹绘程度的差异往往会很大。但无论如何,即使对应的箭头及其数值中只有一个是相同的,或对应的箭头及其数值中有一个是不同的,我们均将其划归为不完全的摹绘关系的。为此,我们再来看一个实例。

在图15中,除了

3. 呈非摹绘关系的K网

如果两个K网中所对应箭头的数值都是不同的,那么它们便是非摹绘关系的。比如勋伯格《空中花园篇》(Op.15)第7首中结束时的最后两个和弦,不管构建成哪种K网模型,两者都为非摹绘的关系,见图16。

在图16中,除了K网①与K网②1、K网②2与K网③、K网③与K网④为不完全摹绘关系以外,最后两个和弦的K网即K网④和K网⑤为非摹绘的关系,因为两者中所对应箭头的数值都是不同的。

对于像④和⑤这样的为非摹绘关系的和弦,用K网的方式似乎不能直接地反映出它们之间的关系或关联。究其原因,是因为从和弦的倒影对称排列或声部之间的倒影进行来看,和弦⑤中的音级■F“应该”是F,见谱例7。当然,和弦⑤中出现的毕竟是■F而不是F,这或许是勋伯格为了表现所“期望”的竟是那样的无影无踪,也或许是因为勋伯格更喜欢使用3-5(016)即“维也纳三音和弦”而不是3-9(027)的缘故。

谱例7 和弦⑤中的■F从理论上来说“应该”为■F

五、音序的转换

对于多个音的组合,如果有特定的顺序或我们对其顺序给予特别的关注时,我们则将其统称为音序(音级序列或音高序列的简称)。对于音序的转换,不管是列文还是其他理论家,也不管这些理论家是居于什么角度还是采用什么样的表述方式,这种转换的普遍特征都是在转换时保持某些共同音。当然,在实际的表述中,保持的音级也常常用它们之间所保持的音程来替换而表示之,互为转换关系的音序也常常从音级集合的角度而将其作为音集来对待。

(一)非音程的转换

列文在GMIT的第8章专门论述了“非音程的转换(non-intervallic transformation)”{1}。这样的转换是与“音程和移位转换(intervallic/transpositional transformation)”{2} 相对应的,在观察的角度和具体的转换方式上也是不同的。非音程转换的关注点是在音序之间的音级上,且转换的方式也更多地聚焦在倒影(inversion)上。

列文在GMIT的第8章关于非音程转换的论述中,除了调性转换或“新里曼理论”的三和弦转换外,更多地涉及到了无调性音乐的转换或适用于分析无调性音乐的转换。

1. RICH和TCH

RICH为倒影逆行链操作(RI-chaining operation)的缩写。对于一个由音高或音级s1, s2 … sn构成的序列s,其倒影逆行链RICH(s)是s的倒影逆行,其中RICH(s)的前两个音为sn-1和sn[2]180-181。也就是说,序列s的后两个音在其倒影逆行链中变为了前两个音。如勋伯格《夜》(《月迷皮埃罗》第8首)中开头的三音动机为s=E-G-■E,那么RICH(s)=G-■E-■G,更多的RICH操作实例见谱例8。

TCH为移位链操作(T-chaining operation)的英文缩写。实际上,对于任何一个序列,如果对其倒影逆行链再进行倒影逆行操作,那么结果则为该序列的移位形式,即RICH(RICH(s))=TCH(s)[2]181。再以s=E-G-■E为例,RICH(s)为G-■E-■G,RICH(RICH(s))则为■E-■G-D,故■E-■G-D为E-G-■E的T11移位。在实际的分析中,移位链操作常常用通用的集合理论中的Tn方式来标记,如T11(E-G-■E)=■E-■G-D,更多的TCH或Tn操作见谱例8。

2. BIND和MUCH

对于BIND(绑定)转换,列文并没有在GMIT的“非音程的转换”一章中论述,而是在第九章才涉及到{1},但由于它与本节所述的其他转换方式有着密切的关联,因此在此处一并将其进行列举。BIND(绑定)转换是指两个RI等同(RI-equivalent)的且其首尾两音保持不变的序列之间的转换。再以音序E-G-■■E为例,其BIND为E-C-■E,两者的首尾两音(E和■E)保持不变,见谱例8。

MUCH(多音重叠转换)是指两个序列的成员最大可能地重叠的一种RI链(RI chaining)操作。列文是这样定义的:对于音序s,其多音重叠转换MUCH(s)的开头与s的结尾构成最大可能的重叠[2]183-184,他以巴赫《二部创意曲》第1首的片断为例对MUCH进行了说明,见谱例9。

图18中的各种转换中涉及到的倒影操作(I)均是在调性内的,如果从无调性的半音空间来看并不是严格的,但其原理同样适用于无调性空间。例中,列文將MUCH在前和RICH在后的转换标记为OP,将RICH在前和MUCH在后的转换标记为OP′。

3. TFIRST和TLAST

TFIRST(首音程移位转换)是指以音序的第一个音程作为移位音程而作的移位操作,TLAST(末音程移位转换)则是指以音序的最末一个音程作为移位音程的移位操作。如果以音序的第一个音程的补体(补音程)作为移位音程而作的移位操作则标记为TFIRST-1,同理,如果以音序的最后一个音程的补体(补音程)作为移位音程而作的移位操作则标记为TLAST-1。[2]188-189

图19中位于下方的一个音序(即谱例10的第2个音型)的最后一个音程为i3,以此为移位音程作T3移位,移位到位于中间的音序(即谱例10的第3个音型),故此为TLAST转换。图19位于上方的一个音序(即谱例10的第1个音型)的第一个音程为i4,以其补体i8作为移位音程作T8移位而移位到位于中间的那个音序,故此为TFIRST-1操作。

4. FLIPSTART和FLIPEND

在由3个音高或音级构成的音序的弹跳(flip)转换中,FLIPSTART(首音弹跳)是指音序s1-s2-s3到a-s1-s3(其中a为s2围绕着s1的倒影,即a=■(s2))的转换,如音序E-F-■B的FLIPSTART转换为■D-E-■B(谱例11a),FLIPEND(末音弹跳)是指音序s1到s1-s3-a(其中a为s2围绕着s3的倒影,即a=■(s2))的转换,如音序E-F-■B的FLIPEND转换为E-■B-■E(谱例11b)。[2]189

在谱例11a中,音序E-F-■B到■D-E-■B为FLIPSTART转换,其中■D为F围绕着E倒影而得到的结果。在谱例11b中,音序E-F-■B到E-■B-■E为FLIPEND转换,其中■E为F围绕着■B的倒影结果。

(二)关联转换

“关联转换”来自于英语“contextual transformation”{1},其原意为“上下文”或“前后关系”的转换,主要是指依赖于特定的音乐文本背景(musical context)的,保持某些共同音(音高或音级)的音序之间的转换。实际上,关联转换是菲利普·兰伯特(Philip Lambert)等众多理论家对列文的相关思想和相关理论而作的概括和发展,我们上面所述的列文的“非音程的转换”往往都可以作为“关联转换”来对待。

同样,我们还可以将关联转换概括地分为“关联倒影(contextual inversion)”和关联移位(contextual transposition)”两种方式。

1. 关联倒影

关联倒影的原意为上下文关联倒影(contextual inversion),它是指一个音序围绕着它的一个或多个音进行倒影而变成另外一个音序的一种转换方式。与一般的倒影操作(TnI方式或■ 模式)相比较,关联倒影是在特定的上下文背景中的,通常是有共同音相关联的。

在具体的音乐分析包括列文的相关分析(典型的如MFT中的4篇分析文章{1})中,关联倒影的不同方式往往可以根据特定的文本背景来灵活地进行界定和定义,并常常用J、K、L等英语字母来表示。下面以约瑟夫·N.斯特劳斯(Joseph N. Straus)对斯特拉文斯基《我为音乐而痴狂》(Music to hear)第一个段落的相关分析为例来对此作一个简要的概述。{2}

谱例12中所标注的音序采用固定的标记法,如P11表示从音级11(即B)开始的原型,I8为从音级8(即■A)开始的倒影,等等。

图20是斯特劳斯根据特定的音乐背景,针对第9~11小节中人声陈述的音序P11:B-G-A-■B而定义的3种关联倒影的方式,其中J是音序围绕着其最后两个音的翻转,因此J关系音序末尾的二音集合或音对(dyad)是相同的,K是音序围绕着其第一个音的翻转,因此K关系音序的第一个音是相同的,L是音序围绕着其第一和最后一个音的翻转,因此L关系的音序首末两音是互换位置的。

图21汇集了斯特拉文斯基所使用的序列特型(另外增加了几个)所构成的上下文关联倒影空间。该倒影空间模型中的每一个节点都是一个特型,这些特型之间是通过上下文关联倒影J、K和L相连接的。斯特拉文斯基有限制地使用这个空间中外圈的循环,并且沿着逆时针方向逐步操作。伴奏中的最后一个序列特型P8,完成了外圈的循环。因此,第21小节到达纯五度的C~G而产生的终止效果得到了强化。

2. 关联移位

从严格意义上讲,关联移位(contextual transposition)是指一个音序围绕着它的一个或多个音进行移位而变成另外一个音序的一种转换方式。我们之前所述的列文的非音程转换中的移位链操作即TCH本质上也为关联移位,如图17中的E-G-■E和G-■B-■G之间等。不过,在实际的文本背景和具体的音乐分析中,关联移位并不总是有共同音相关联的,此时的关联则主要是体现在音序的音程内含或音序结构方面。而且,不管是TCH操作还是关联移位,在具体的分析中都常常用Tn这样的通用集合理论中的表示方式来进行标记。

尽管列文的TCH是针对音序的,本节所述的关联移位也主要是针对音序的,但是这些技术对于音集(无序的音级集合)也是适用的。对于某些作品(如“无主题”作品)的分析而言,则更是如此。而且,对于倒影对称的音集而言,关联倒影和关联移位的结果还是相同的,因此在这种情况下采用倒影标记(如J/K/L等关联倒影,或TnI和)■或移位标记(Tn)都是可行的,也都是恰当的。下面以斯特劳斯对韦伯恩《三首大提琴和钢琴小曲》(Op.11)第1首所作的分析为例来对此作一个简单的说明,为了节省篇幅,这里仅摘取其中的一个分析图式,读者可对照着乐谱进行理解。

在图22的分析图式中,空心音符表示大提琴所奏的音高,实心音符则表示钢琴所奏的音高。第一小节中钢琴以和弦方式呈现的其中最高的4个音[E,F,■G,A],无疑是该作品的核心材料,在这里是以无序的方式呈现的,尽管每个音都有特定的音区位置。如果从集合的角度来看,它是集合族(0145)的一个成员。从图22的分析图式可以看出,该作品是从[E,F,■G,A]出发,通过J/K/L等倒影操作或移位操作依次转换到与其等同的、同属于集合族(0145)的其他成员(分析图式中用括号标注的是作品中没有出现但却是理论上所暗含的音级),最终到达[(F), ■F,A,■B]。

在斯特劳斯所定义的3种关联倒影转换方式中,J是围绕着一对半音(1s)的翻转,如集合{6}[■E,E,G, ■G]移动到集合{8}[B,C,■E,E]时是G-■G围绕着■E-E这对半音翻转到B-C而形成的结果,此时的J是与T-4(或T8)移位完全等同的;K是围绕着相距四个半音(4s)的一对音的翻转,如集合{7}[■G,A,C,■C]移动到集合{9}[A,■B,■C,D]时是■G-C围绕着A-■C这对音翻转到■B-D而形成的结果,此时的K是与T1移位完全相同的;L是围绕着一个边界音(boundary tone)即第一个音或最后一个音的翻转,如集合{2}[■C,D,F,■F]移动到集合{4}[■F,G,■B,B]时是■C-D-F围绕着■F音翻转到G-■B-B而形成的结果,此时的L是与T5移位完全相同的。

该例的分析之所以更多地从无序音集的角度来着手,这取决于作品本身的结构特点,或者说是与作品本身的构成特征相适应的。透过该例的分析我们可以看到,作品中动机的转换或主题材料之间的关系,无论是从有序的角度还是从无序的角度来观察都是可行的。同样,关联倒影和关联移位不仅是针对音序典范的转换技术,对于无序的音级集合也是适用的。

结 语

转换理论自20世纪80年代由列文创立以来,在西方学界特别是北美音乐理论界一直受到了持续的关注并得到了深入的研究,但在国内却较少涉及,因此对该理论进行研究甚至是解读对于国内业界来说无疑是必要的和迫切的。本文居于无调性领域转换模式的研究,作为笔者之前的居于调性领域的“新里曼理论三和弦转换的模式及其循环类型研究”{1} 的呼应篇,一方面是希望尽可能地将转换理论以完整的面貌向国内业界推介以引起广泛的关注和深入的研究,另一方面更是希望能够对国内关于无调性音乐的研究增加更多的视角。

诚然,对于无调性音乐的分析和研究,音级集合理论是最为国内业界广泛认知和广泛普遍应用的一种分析理论。常被视为针对无调性音乐而“量身定做”的音级集合理论,自然在阐述音乐材料的抽象的关系时有其明显的优势,但是也往往由于不能直观地反映出作品中具体的动机发展方式或和声的运动形态而体现出一定的不足。尽管转换理论并没有完全与音级集合理论割裂开来,甚至转换理论中广泛采用了音级集合的表达方式,但转换理论对于作品中动机或和声的运动给予了足够的重视,因此转换理论无论是在作品中更为深层的、更为抽象的结构关系上还是在更为具体的、更加形态化的动机、和弦的构成及其运动上能够更有效地进行表述。因此,对于无调性音乐的分析而言,转换理论不仅在观察视角和分析方法上对音级集合理论构成了不同程度的补充,而且在某种层面上还可看作是音级集合理论的一种提升或升华。从这层意义上来讲,无调性音高空间中转换模式的梳理和研究,不仅是必要的和迫切的,更是有待持续深入下去的。

本文所分类阐述的无调性音高空间中的转换模式,不管是列文所定义的音级集合的转换和序列的非音程转换,还是其他理论家概括或引申出的K网模型和关联转换方式等,严格说来并不是互相割裂的和毫无关系的。这些转换方式既有交叉的关系,也有些是互为因果的关系。另外,本文阐述的转换对象也不是完全割裂开来的,比如音序的某些转换方式是适用于音集的,而音集的某些转换方式则是适用于音序的。總之,本文在论述过程中对无调性转换模式的分类,从很大程度上来说仅仅是为了表述的方便和读者的容易理解而已。

最后还需说明,本文所阐述的无调性音高空间中的转换模式,无疑是对已有相关理论文献和分析文献中出现的、为业界普遍认可和广泛应用的转换方式的概括,但这远远不是无调性转换方式的全部。无调性音乐中转换方式的更深入的研究,还待人们继续进行下去。

本篇责任编辑 张放

参考文献:

[1]高畅.后调性音乐分析中三大理论的应用比较及一些思考——以勋伯格《钢琴小品六首》(Op.19)之6的分析为例[J].音乐探索,2016(2):109.

[2]David Lewin. Generalized Musical Intervals and Transformations[M]. Oxford:Oxford University Press, 2007.

[3]Steven Rings. Tonality and Transformation[M]. New York: Oxford University Press, 2011: 11.

[4]Shaugn ODonnell. Klumpenhouwer Networks, Isography, and the Molecular Metaphor[J]. Intégral, 1998 (12):60.

[5]Philip Lambert.On Contextual Transformations[J]. Perspectives of New Music, 2000 (38/1): 52.

收稿日期:2017-05-08

基金项目:2015年四川省社会科学研究“十二五”规划课题“无调性音高空间中的转换模式研究”(SC15B074);2016年四川省教育厅重点科研项目“‘K-网在集合分析及声部写作中的效能研究”(16SA0129)。

作者简介:高畅(1964— ),男,四川音乐学院作曲系教授(四川成都 610021)。