当代音乐创作中的文本阐释

2018-02-24郭艺郭元

郭艺+郭元

摘 要: 文本至上是作曲家在对待音乐文学二者关系上的传统原则。调性的瓦解、主题的更新及节奏观念的改变使20世纪音乐不可避免地面临以何种方式對待文学文本的问题。当代音乐的代表作曲家皮埃尔·布列兹在创作过程中形成了对待文学与音乐关系的一套理念。一方面他维持了音乐与文本意义上的一致,如对文本标点、结构和手法的遵循;另一方面他不再遵循将音乐与文本并置的传统处理方式,而采用融合、抽象与变形的处理方式。从布列兹的作品《重重皱褶》(Pli selon pli)对19世纪法国著名象征派诗人、现代诗歌理论的奠基人斯特芳·马拉美的诗歌文本的解读方式上,可以一窥现代音乐与文学的结合是如何沿袭传统并进行革新的。

关键词: 音乐与文本;《重重皱褶》;皮埃尔·布列兹;人声风格

中图分类号: J614 文献标识码: A

文章编号: 1004 - 2172(2018)01 - 0022 - 10

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2018.01.003

从古典时期到19世纪,语汇都是音乐与文本关系中的重心,作曲家尊重文本、模仿文本的含义并保持其节奏及语音模式。浪漫派理论重新评价了这种关系,反对文本中心论和音乐文本之间的简单模仿关系,认为没有文本的音乐(纯器乐)更能反映现实,为20世纪的探索和变革打下了基础。20世纪则是多种风格并存的时代,音乐中的文本形式更为多样化,作曲家或将文本置于首要位置,将文本在音乐中的辨识度置于一切之上,或将文本与音乐并置,又或将文本隐藏于音乐中。作为当代音乐最重要的代表作曲家之一,皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez,1925—2016)在创作过程中形成了对待文学与音乐关系的独到见解。他的音乐作品既具有高度组织化的明晰织体又具有强烈的色彩感;既有严密的数学构思又有自由、主观的情感表达,蕴含着音乐之外的意蕴,这与他受到文学的影响有很大关系。他认为文学与音乐不是简单的平行关系,文学对于音乐的影响可以有两种方式:1. 直接性影响,通过某种语言形式传达的内容经过一定的转化影响音乐;2. 发散性影响,一种渗透性影响,涉及到结构或美学。他认为音乐文学的关联应该建立在各个层面,不仅是对词汇的描画和简单模仿,还应该有更高层次的技术层面上的关联。

音乐创作的目的不是围绕文本作简单的编织,而是将文本作为创作的“灌溉”之源。文本之水浇灌了音乐创作,促进其生长,形成新的复合体。布列兹挑战了音乐中的文本必须是可辨认和可理解的固有原则,背离了柏拉图的“文本主导”理论。他借用亨利·米修(Henri Michaux,1899—1984)的表述,认为文本是“中心与游离(central and absence)”① 的,即文本是创作过程的中心,但可能因为不能被听到、被理解甚至没有直接出现在作品中从而游离于作品之外。他的理论要求听众对文本有所预知,“我的每一个细小的尝试都暗示着文本已事先被了解”② 。布列兹在文章“声音和文字”中所阐述的对于音乐与文本的理论与实践可以概括如下。

1. 任何设置于音乐的文本都会被破坏,因此作曲家必须放弃将文本置于主导地位的打算,而应该去创造一种新的结合体。

2. 作曲家没有义务传达文本本身,新的合成体应该将文本作为一个出发点,一种“灌溉”之源,由此文本成为“中心与游离”的。

3. 作曲家应该尊重文本的意义、手法和结构,应该寻找最为有趣的音乐对应物。

在以上认识的基础上,布列兹进行了将音乐与文学作品结合起来的多种尝试,譬如将勒内·夏尔(René Char,1907—1988)、亨利·米修、斯特芳·马拉美(Stephane Mallarme,1842—1898)、詹姆士·乔伊斯(James Joyce,1882—1941)等人的作品作为直接文本或进行结构上的借鉴进行创作。文学的革命带给了布列兹创作的灵感,他曾呼吁:“当代音乐结构的革新应该从研究现代主义文学入手”。③ 在这种理念下,法国19世纪著名的象征派诗人、现代诗歌理论的奠基人斯特芳·马拉美的诗歌对布列兹产生了极大的影响。一方面,马拉美对诗歌音乐性的追求是布列兹选择其诗歌作为创作文本的重要理由。为了实现诗歌的音乐性,马拉美或者根据语言的音响效果来组织字句,或者改变句子成分的排列次序,或者使用委婉表达等手法使诗句呈现出与传统句式不同的排列方式;他打破了法国传统格律诗在章节、韵律等方面的严格限制, 开创了法国诗歌创作的新形式——自由诗。另一方面,马拉美在诗歌结构语言上的理念与突破也启发了布列兹去寻找音乐上的对应物。布列兹迄今为止篇幅最大、成就最为突出的作品《重重皱褶》(Pli selon pli)既是他利用文学文本作为创作源泉的一个范例,也是音乐与诗歌关系演变中的重要一步。下面以该作品为例,具体探讨布列兹在音乐中如何结合马拉美的诗歌,考量当代音乐创作在音乐与文本结合方面的趋势以及应如何沿袭传统方式。

一、《重重皱褶》的文本选择

为女高音和乐队而作的《重重皱褶》共有5个乐章:《赠礼》 《第一即兴曲》 《第二即兴曲》 《第三即兴曲》和《坟墓》。它们分别采用了马拉美的5首诗:《诗的赠礼》(Don du poème)、《纯洁、鲜活和美好的今天》(Le vierge, le vivace et le bel aujourd' hui)、《旧花边的碎片》(Une dentelle s' abolit)、《云层压抑下的静默》(A la nue accablante tu)和《坟墓》(Tombeau)。这五首诗发表于1883年至1897年之间,是马拉美在巴黎辉煌时期的诗作,包含了他诗歌的关注主题与主要象征意象,完美体现了他的诗歌美学。《重重皱褶》这一标题来自马拉美的另一首诗——《回忆比利时朋友》(Remémoration d' amis belges)。马拉美在这首诗里描写了布吉斯的城墙随浓雾消散而渐渐显现的情景,因而“重重皱褶”包含了“层层显现”的意味。从另一角度来看,《诗的赠礼》中诗歌的诞生与《坟墓》中诗人的死亡暗示出作品试图勾画出马拉美的一生,与《重重皱褶》的副标题“马拉美的肖像画”(Portrait de Mallarmé)契合,因而“重重皱褶”又蕴含了对马拉美人生层层揭示的意味。从编制上来看,第一乐章、第五乐章为全奏,第二乐章、第四乐章为较小的乐队演奏,处于中央的第三乐章只用了打击乐、竖琴和钢琴,这一安排表明整部作品由喧闹走向安静然后再走向喧闹的过程,暗喻诗人的一生。

《重重皱褶》中所采用的文本除《诗的赠礼》外,其余4首都为十四行诗,各由两个四行诗节和两个三行诗节构成。马拉美富于音响性的语言在十四行诗的传统形式结构内组织起来。十四行诗的严格形式规范反而给予了马拉美表达的自由,韵律结构的次序、规范的诗句长度及传统的诗节模式赋予了看似毫不相关的表达以联系与意义。

《重重皱褶》的文本采用了《诗的赠礼》的第一行和《坟墓》的最后一行,《纯洁、鲜活和美好的今天》 《旧花边的碎片》以及《云层压抑下的静默》全诗。《诗的赠礼》为一首情感充盈的极富隐喻性的诗歌,它描述了诗人创作过程中的痛苦。《坟墓》为马拉美为纪念一位诗人朋友去世一周年而作。《重重皱褶》采用了《诗的赠礼》中从内容到结构都非常洗练的第一句“我给你带来伊杜梅之夜的孩子”及《坟墓》的最后一句“这怨声如湛湛清溪与死亡争讼千古”,形成“诞生—死亡 ”主题。 《纯洁、鲜活和美好的今天》 《旧花边的碎片》及《云层压抑下的静默》虽有各自不同的意象与主题,但都蕴含着生命的消极性。这3首诗也可看作是诗人对诗歌创作的理解,既有诗人对新的创作手法的探求也有伴随着这种探求的伤痕心理。将3首诗连接起来作为一个整体来看,一方面它暗示着一个渐变的过程,从抵触、绝望到接受与希望;另一方面也预示着一种趋势,即从《纯洁、鲜活和美好的今天》中的死亡到《旧花边的碎片》中隐约闪现的生命孕育。

表1 《重重皱褶》各乐章对应的马拉美诗歌

文本的选择、组合和分配决定了《重重皱褶》中的主题和结构形式,布列兹虽然选择了4首形式上的十四行诗,但并非简单地在音乐上对其进行模仿,他在每一个乐章展示了不同的文本处理方式,建立了音乐与文本的不同联系。文本在《重重皱褶》中因循了从连贯到碎片化的趋势,文本的连贯性随着音乐的发展而削弱,音乐相对于文本逐渐占据了主导地位。文本在作品中有时模糊甚至没有出现,但它仍是作曲家创作的中心,在音响形式及音乐表达内容的纵深度等方面对布列兹的创作思维起到了十分重要的作用。

二、文本与人声结合的风格处理

布列兹采用了多样化的人声风格来呈示文本,在此基础上建造了一个声音和语言的流动模式。他在总体上因循了原诗的诗节和诗行间的分隔及意群结构。

在诗节的处理上,《第一即兴曲》遵循了原作的划分,诗节内部较连续,诗节之间以器乐间奏进行区分;《第二即兴曲》中诗节的划分开始模糊,且诗行之间已经出现了不连贯的碎片化特征(如第2个诗节中的诗行由1到9个小节分开,但是诗节间却仅由两个小节分隔);《第三即兴曲》只在第2与第3诗节间进行了分隔且诗句多呈碎片化,这种处理似乎违背了布列兹要求遵循原作结构与句逗的原则,但是他对诗节在人声上的对比处理又将它们区分开来,因此仍可看作是遵循了原作中诗节的划分。

在句子的处理上,出现了完整性和碎片化的对比。一种是保留了原诗诗行的连贯性和清晰的分隔,如《第一即兴曲》中诗节内部每一句的人声部分都以十六分音符与八分音符为停顿。有的诗行以相同音高开始和结束以加强统一性,如第1行以d音开始并以d音结束(谱例1)。再如《第二即兴曲》中第2个诗节的第1句和第2句、第2句和第3句之间分别存在9个和5个小节的间隔以明确诗行的结构。其它一些较短的分隔一方面是为了方便呼吸,另一方面使语义结构清晰,或者凸显某种意象,但它们都不破坏诗行的连贯性。

谱例1 《第一即兴曲》片段

另一种处理是文本的碎片化,如《第三即兴曲》中,布列兹以长段的器乐将诗行分隔开来,每行的每个词、每个音节都被拉伸呈现出碎片化的特点,文本本身传达意义的功能在此几乎完全失去(谱例2)。

谱例2 《第三即兴曲》片段

词汇处理方面的碎片化特征主要体现在《第二即兴曲》《第三即兴曲》和《坟墓》3个乐章中,如《第二即兴曲》中对“n′ensevelit(淹没)”一词的处理(谱例3)。

谱例3 《第二即兴曲》片段

《重重皱褶》开始和结尾处的人声以吟诵方式出现,其余部分以传统声乐演唱为主,音乐与文本交错占据主导地位。在传统风格之外添加了微分音演唱,还出现了以人声发出语音元素作为打击乐的方式。《赠礼》中要求女高音经过一个滑音式的吟诵过渡到歌唱性的演唱,采取了一个音对应一个音节,或更具装饰风格的一段音乐对应一个音节的传统声乐处理方式,其中包含的材料为后面乐章做好铺垫。与仅采用了一种人声风格的《第一即兴曲》不同,《第二即兴曲》采用了多种风格,它对第1个四行诗节的处理与《第一即兴曲》相似,但音节大都通过装饰音进行了延长,装饰音最多达到4个(谱例4)。

谱例4 《第二即兴曲》片段

第2个诗节完全按照音节进行处理,每一个音节为一个全音符,要求演唱者呼吸不中断且尽量慢地演唱(谱例5)。最后一句与装饰音元素混合并趋于碎片化,两个三行诗节则是兼有了该乐章开始和第2个诗节的处理方式。

谱例5 《第二即兴曲》片段

《第三即兴曲》的开始部分鲜明地体现出演唱段落中音乐逐渐占据主导地位,无伴奏的人声包含了微分音演唱与闭口演唱,其中第2句集装饰音、微分音及滑音演唱为一体。滑音演唱采用了缓慢的演唱形式,在1∕4音和全音間滑动(谱例6)。

谱例6 《第三即兴曲》片段

《坟墓》的第一部分仍然延续了音节延长和装饰音风格。演唱者在给出的音高上轻声说出最后一词“la mort(死亡)”,呼应了作品开始部分的人声。各乐章声乐部分风格的对比清楚地表明了作品的音乐结构。作品的5个乐章反映出从人声主导到音乐主导的过程,《第一即兴曲》音乐紧跟诗歌文本;《第二即兴曲》虽然没有严格遵从文本,但仍可从中辨认出清晰的文本结构;《第三即兴曲》中的音乐与文本关系不明显,音乐的主导地位在此达到高点。从整体上看,文本的辨识度由清晰过渡到“中心与游离”的状态,大部分演唱文本的辨识度都很低,语音元素的延长、音高材料的复杂化、从词汇意义中脱离出来等处理方式都契合了布列兹“中心与游离”音乐文本理论。

三、音乐对文本的阐释

(一)标题内涵的表现

前文已提到作品标题《层层皱褶》主要包含慢慢消散的雾霭中层层显现的城墙与马拉美层层展现的人生这两个方面的意义,在作品整体和各个乐章的编制安排上都体现出“层层”的意味。从整部作品来看,《第一即兴曲》的乐队编制較《赠礼》要小;《第二即兴曲》与《第一即兴曲》相比较音响层次减少,以打击乐器为主,竖琴与钢琴为辅;《第三即兴曲》音响层次丰富起来;《坟墓》的音响层次组合则更为复杂。从各乐章来看,《赠礼》中人声开始之后的器乐段落中“层层”的意味表现得十分明显,乐队音响被分为3个层次,分别以各自的律动自由地、不规则地进行。然后这3个音响层次发展变化为4个,在结尾处变成2个。《第三即兴曲》中的多层音响没有纵向重叠而是横向并列起来:开始是竖琴,后面陆续是人声、吉他和曼陀铃、木琴。类似的乐器组合形式出现在该乐章的中心和结束部分,前者由木琴、竖琴、钢片琴和铃铛构成;后者由曼陀铃和吉他构成,其音响被延长,从而产生一个微妙的音响层次变化,再次强调了这一组合形式。《坟墓》的第一部分基本上都设定了一个主奏乐器组,尽管其音响并非总能捕捉到,配器也不固定,但仍可辨认出乐队的分组,体现出“层层”的意味。

(二)象征符号的选择与表现

马拉美的诗作不仅通过韵律、谐音、头韵的连接来象征意象,且语音元素也被赋予了象征意义,由此形成从语音到语意的象征意义链。符号群“诞生—白色—窗—音乐—飞翔—死亡”是马拉美诗歌的中心主题。《诗的赠礼》中最重要的符号是“诞生”,“白色” “窗” “音乐”和“飞翔”等意象居次要地位;在《纯洁、鲜活和美好的今天》中,“白色” “冰”和“飞翔”居于主要地位;在《旧花边的碎片》中,“诞生” “白色” “窗”和“音乐”等意象得以很好地平衡;《云层压抑下的静默》和《坟墓》中的象征符号较少,它们逐渐走向“死亡”。这些象征符号构成错综复杂而又相互关联的链条,在《重重皱褶》中,布列兹十分重视并尝试模仿表现这些符号。

布列兹曾谈到《重重皱褶》对诗歌的模仿,“当马拉美使用诸如‘绿色‘白色‘空无等词汇时,在音乐上当然会有一定的音响直接和它们联系起来。譬如,一些特别长时间持续的、特别紧张的声音,它们成为这个还未冰冻如‘玻璃的世界的一部分”{1} 。“白色”符号被明确地提出来,布列兹在提及“玻璃”时也暗示出“窗”这一符号。他从马拉美诗歌的主要意象中选取了“白色” “冰”和“窗”构成“白色—冰—窗”的意象群,这一意象群为一有机的整体,其中“白色”意象是中心。

“白色”在马拉美诗歌中代表了通往理想的障碍,最后在经历飞翔之后不可避免地跌回俗世。诗歌集中在“白色”意象上,因此音乐的模仿也集中于此。“白色”与冰相关联,冰代表了被固化的流体,一种被静止的移动,因而类比为静止的声音。布列兹以“白色”音符来代表这些意象,所谓“白色音符”即长音,其中一些长音要求演唱时尽量延长,通过声音的逐渐衰减进一步与“白色”联系起来。它们不仅是布列兹模仿诗歌象征符号的手段也是《重重皱褶》的基本材料。《第二即兴曲》中,布列兹要求演唱者发出“白色”长音,虚而不实如玻璃般透明(谱例7)。此外,相邻的乐句也以“白色”音符记谱。“白色”音响弥漫于作品中并在某些地方通过钢琴得到加强,譬如在《第二即兴曲》中第68小节处,由手臂在钢琴低音区演奏的音块所产生的泛音随着音响逐渐消失,唤起对“白色”意象的记忆。

谱例7 《第二即兴曲》中的“白色”长音

除主要的象征符号“白色”外,布列兹还选择了“诞生” “冰层”和“音乐”等符号。《赠礼》开始部分由大量的打击乐和拨弦乐器制造出强调发音点的音响可看作对“诞生”符号的表现。在《坟墓》中,这种音响以与《赠礼》相逆的形式出现;同样,《第三即兴曲》中也可以找到逆行的强调发音点音响,由此形成意象符号的呼应。

《第一即兴曲》中对声乐部分在音高上的限制可以看作是对困有天鹅的“冰层”的模仿。开始部分人声演唱的音域限定在十一度内,频繁地到达最低点d1和最高点g2 (谱例1)。《第一即兴曲》的尾声为9个小节的器乐演奏,一种荒凉沉静的气氛弥漫在这一部分。3个小节的无音高打击乐之后是缓慢移动的和声,随后又紧接3个小节的打击乐。由钢片琴、吉他、颤音琴与竖琴、钹、管钟形成的共鸣仿佛受到了围绕它们的枯燥的打击乐节奏的限制,令人联想到困于冰层中的天鹅。

同样在《第二即兴曲》开始部分,为沙球和4件音高乐器(竖琴、管钟、颤音琴和钢琴)的演奏,这个2/2拍的段落试图描写诗中的蕾丝窗帘。音乐延展、收缩,好像窗帘在随风飘拂。装饰音不仅生动地描画了飘荡的窗帘,而且限定的音高给人以圈闭之感。女高音虽然在音区上进行大幅度转变,但仍在限定的音域之内(谱例4)。

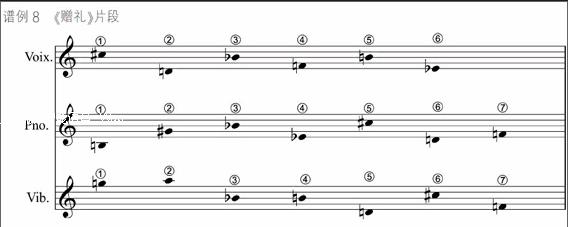

对音高的限制在作品中十分普遍,它传达出马拉美所表现的无力感。如在《赠礼》的第一句人声及乐队的伴奏上,所有的材料都固定音区并且限制音高,暗示飞翔受到阻碍。12个音分配于人声、钢琴和颤音琴3个层次上,女高音限定于6个不同的音高上,钢琴和颤音琴分别限定于7个不同的音高上(谱例8)。在配器上,其它乐器重复这些材料而不打破音高的固定音域,如第一竖琴和第二竖琴、曼陀铃、吉他、木琴与中提琴重复钢琴声部的材料;第二长笛和第三长笛、低音单簧管、大管,第三圆号和第四圆号,D调小号、高音长号,竖琴、钢片琴、木琴、管钟采用了人声的材料。

谱例8 《赠礼》片段

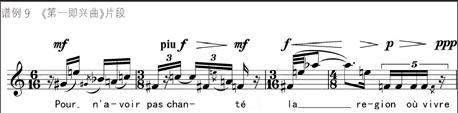

《重重皱褶》对于诗歌文本中“音乐”意象的模仿较为直接。在《第一即兴曲》中“Pour navoir pas chanté la region où vivre(没有歌唱它腾飞的碧霄而憾)”处装饰音的采用可以看成是对“音乐”这一意象的模仿。“chanté(歌唱)”一词后面的定冠词“la”上的装饰音在减十度复音程内延长1个半小节,它冲破之前的最高音d音达到降■a音(谱例9)。

谱例9 《第一即兴曲》片段

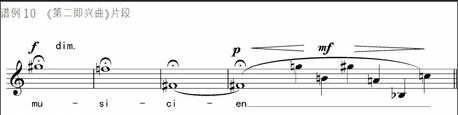

在《第二即兴曲》的“Tristement dort une mandore/Au creux néant musicen(有曼陀铃在哀伤地孤睡/睡在音乐家飘渺灵魂的漩涡)”处,“音乐”意象最为清晰。“mandore(曼陀铃)”一词前面的装饰音及伴随“musicien(音乐家)”一词之后的一连串音直接关系到“音乐”意象的表现(谱例10)。

谱例10 《第二即兴曲》片段

(三)结构的借鉴——环状结构的运用

《重重皱褶》的文本并非仅仅循着从诞生到死亡这一单一的轨迹,还暗示着死亡后的新生,因此作品在许多方面以环状循环方式体现了文本的这一内涵。为契合这一内涵,在人声风格的处理上,作品以人声吟诵开始逐渐走向以音乐为主体,然后于作品结尾再次回到人声吟诵。文本采用的方式也是从开始的连续化与音节化逐渐转移到装饰化与碎片化。

在配器上,第一乐章《赠礼》和最终乐章《坟墓》使用了全乐队,而中间乐章《第二即兴曲》只使用了打击乐器和拨弦乐器,《第一即兴曲》与《第三即兴曲》则介于这两者之间。整个音乐的乐队编制是从全乐队到小乐队再到全乐队的一个对称结构,不过构成对称的每一部分在具体内容上并不完全对应。

在较小的结构中也出现了循环结构,如《坟墓》结束时将《赠礼》第1小节强调发音点的音响倒置,形成《赠礼》中“诞生”的镜像,呼应“诞生”主题,预示死亡之后的重生,暗示生命回到开始从而循环往复。这种环状原则在乐句内部也有所体现,如《赠礼》的第3至第8小节(谱例11)。

谱例11 《赠礼》第3~8小节

(四)数字“8”的技术关联

布列兹曾提到作品与《旧花边的碎片》里由8个音节构成的诗句间的联系,“我也利用了数字上的关联。在整个《第二即兴曲》中,我用了一首由8个音节构成诗行的十四行诗,在某个给出的音上,围绕它的声乐线条既是音节化的也是装饰化的,其结构以‘8为基础,因为开始的音响也是8个。正是十四行诗结构上的相关数字提供了音乐结构的基础”。{1} 数字“8”在音乐上以3种方式得以体现。

1. 8个音节的人声以“白色”音符突出。“白色”音符即前文提到的长音,在此要求一口气尽量长地演唱每个音节。如《第二即兴曲》对“Cet unanime blanc conflit(這一层不变的白色冲突)”这一句的音乐处理上,将文本其它部分与之分隔开来并将这8个音节分别对应一个自由延长的全音符。

2. 数字“8” 作为控制音乐发展的模块从而影响音乐的构造。如在《第二即兴曲》开始部分,音响由一系列装饰音进行装饰,音高数量逐渐增至8个,然后人声才进入(谱例12)。

谱例12 《第二即兴曲》开始部分

3. 乐句或和弦被限制在8个音高上。《第二即兴曲》人声的第1句旋律虽然超过8个音但仅在固定的8个音高上重复(谱例4)。和弦处理上也是如此,《第二即兴曲》第1句人声的钢琴伴奏和弦被限定为8个音高(谱例13)。

谱例13 《第二即兴曲》第1句人声的钢琴伴奏

结 语

《重重皱褶》中建立起来的音乐与文本的关系,正如布列兹自己认为的那样,完成了音乐与文学的“渗透”。它不仅基于情感上的共鸣也基于有形的创作技巧,长音、音域固定或音高限制、装饰音的运用既是模仿文本的手法也是构成《重重皱褶》音乐风格的元素,是布列兹音乐语言的一部分。

布列兹“中心与游离”的理论虽然打破了传统的文学音乐关系理论中的文本中心论,但他力求维持音乐与文本意义上的一致这一方面又沿袭了传统,如对文本标点、结构和手法的遵循。另一方面,他并不执着于传统的文本至上或将音乐与文本并置的处理方式,他的方式是一种融合、抽象与变形。传统原则在布列兹的创作中并未丧失而是作为引导,将作曲家带入一个具有多种可能性的世界。

本篇责任编辑 张放

参考文献:

[1]Peter F.Sracey. Comtemporary Tendencies in the Relationship of Music and Text with Special Reference to Pli Selon pli and Laborintus II[M]. New York: Garland Pub., 1989.

[2] Mary Breatnach. Boulez and Mallarmé: A Study in Poetic Influence[M]. Aldershot : Ashgate Publishing Ltd., 1996.

[3]Dominique Jameux. Pierre Boulez[M]. Cambridge:Harvard University Press, 1990.

[4]斯特凡·马拉美.马拉美诗全集[M].葛雷,梁栋,译.杭州:浙江文艺出版社,1997.

[5]郑克鲁.象征的多层意义和晦涩──马拉美的诗歌创作[J].复旦学报(社会科学版),1995(6).

收稿日期:2017-10-24

基金项目:2014年四川音乐学院资助重点科研项目“当代音乐创作中的文本阐释——以布列兹作品《重重皱褶》为例”(CY2014025)。

作者简介:郭艺(1971— ),女,四川音乐学院讲师(四川成都 610021)。

郭元(1965— ),男,四川音乐学院作曲系教授(四川成都 610021)。