山西临县伞头秧歌的艺术表现形式探析

2018-02-21柴丹丹

摘 要:秧歌,作为一种艺术表演形式,一直深受广大人民群众的喜爱。山西临县伞头秧歌繁衍至今已有两千多年的历史。伞头秧歌是中国北方众多社火秧歌中的一种,属山西省的汉族民间歌舞艺术。它集民间音乐、民间舞蹈、民间戏剧、民间说唱于一身,每逢重大节日在广场和街头表演,是一种综合性的民间歌舞艺术。因一人手执花伞领头舞蹈、演唱秧歌,故称“伞头秧歌”。其内容丰富多彩、形式活泼多样、气势粗犷豪放、规模宏伟壮观,并广泛流传于山西省以临县为中心的大部分地区。通过对山西临县伞头秧歌特征、表演形式、队形变化、服装道具和秧歌唱词的分析,突出伞头秧歌的艺术表现形式,以便于人们对它的更好传承与发展。

关键词:秧歌;伞头秧歌;表现形式;山西临县

在我国形式多样的传统文化中,秧歌这一独特的传统民间文化艺术是一朵璀璨的明珠,其中,以伞头秧歌最具代表性。伞头秧歌是流行于山西省吕梁地区和陕西省榆林地区的一种民间艺术形式,深受当地人民群众的喜爱。

一、伞头秧歌的历史渊源

秧歌艺术是华夏文化的重要组成部分,在长期的历史发展过程中,因各地风俗民情、人文地理、生活习俗等的差异,形成了各地区独具特色的艺术风格,成为灯会、年节中必不可少的歌舞习俗。山西地区秧歌种类繁多,尤以临县伞头秧歌最为出名。

临县,隶属于山西省吕梁市,东以吕梁山为屏且连接方山,西临黄河,北靠兴县,南接离石、柳林。临县深厚的黄河文化和独特的地理位置为伞头秧歌的形成与发展奠定了坚实的自然人文与民俗基础,提供了无数韵味无穷的故事原形,这成为伞头秧歌经久不衰、妙趣横生的重要原因。

临县伞头秧歌源远流长,距今已有两千多年的历史。其起源已无从考究,只能从伞头秧歌表演时间、表演形式、本身的名称以及清代以来的点滴文献资料加以推测。在表演时间上,古代的迎神赛会是在农事完毕之后举行,伞头秧歌的活动都集中在春节期间,是人们农忙结束后欢庆丰收,祈求神灵保佑来年风调雨顺、五谷丰登的美好愿望的时节;在表演形式上也有很多相同之处,秧歌出场的第一天,必须由社主组织秧歌队,端着水酒等祭品到村外祭祀风神、雨神、谷神、田神,并拜谒大小庙宇,这种祭神拜庙的方式一直是伞头秧歌的重要活动之一。行祭时所有人员一起跪拜,社主焚香献酒,伞头跪唱祭祀秧歌,伞头秧歌的这一活动习俗,正是古代祭祀活动的遗存;伞头秧歌这一名称是20世纪80年代初提出的,之前民间习惯叫“闹社火”“闹会子”“闹秧歌”“闹红火”等。古代社火之日,乡民举行迎神赛会活动,用仪仗、鼓乐、杂戏等迎神出庙,周街游巷,以祭祀土地神。古代这种迎神赛会的活动形式,至今在伞头秧歌中仍有明显的留存。

临县伞头秧歌这一传统民间艺术,起源于我国古代劳动人民的祭祀活动,植根于劳动人民生产生活中,并结合当地人文地理、生产劳动和民情风俗不断推陈出新,它是黄河文化的典型代表,是我们中华民族文化的重要组成。

二、伞头秧歌的艺术表现形式

山西临县伞头秧歌植根于黄河东岸这块黄土地上,距今已有两千余年历史,其独特的特征、表演形式、队形变化、服装道具和秧歌唱词极具晋西地方特色,是区别于其他秧歌的重要艺术表现形式。

(一)伞头秧歌的主要特征

伞头秧歌是古代腊日帷祭活动、春社活动以及汉代兴盛起来的元宵节活动的复合,是原始宗教仪式在漢族民间的遗存,它具有很强的原始性;伞头秧歌的功能由娱神转为娱人,渐渐演化成为一种全民性的歌舞活动;每逢元宵时节,人们自觉地组织起自己的秧歌队,充满了欢乐祥和的氛围,具有鲜活的娱乐性;伞头秧歌兼具歌、舞、吹、奏于一体,是群众性歌舞活动的艺术大展示,具有集体艺术性的特点。

(二)伞头秧歌的表演形式

临县伞头秧歌是一种集体性的娱乐活动,俗称大会子。一支秧歌队伍的组成少则五六十人,多则二三百人,除了乐队和仪仗队之外,其余的人都扮演各种角色,由伞头的“歌”和其他角色的“舞”组成。它的表演顺序依次为:仪仗队、乐队、龙舞(由两条彩色巨龙飞舞随行)、伞头(现代秧歌队里通常有两名以上的伞头,必须是双数)、架鼓子(一支秧歌队可以有若干组架鼓子,每架鼓由打鼓的、拉花的、扇风的三个不同的角色组成)、小会子、民间传统舞蹈(如“跑驴”“竹马”“大头娃”等)、旱船、狮子舞(秧歌队的收尾,至少是一对狮子)。

(三)伞头秧歌的队形变化

伞头秧歌主要由“唱秧歌”和“扭秧歌”两部分组成,讲究唱时不扭,扭时不唱。这里主要讲扭秧歌。扭秧歌包括“过街”“掏场子”“小会子”三种形式。

“过街”又称排场,是秧歌队在街头边走边表演的一种形式,人们在音乐的节奏声中,根据不同的角色,边扭秧歌步,边变换蛇蜕皮、交叉梅花等队形。

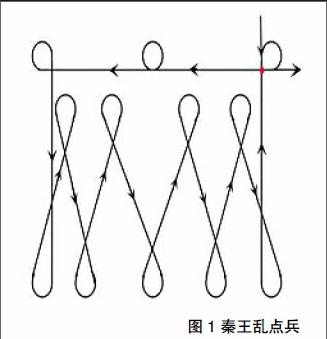

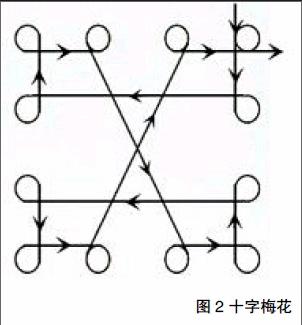

“掏场子”又称大场子,是秧歌队在表演场地不断变化队形,形成不同的图案。掏场子的图案有天地牌、十二连城、四里外八、三顾茅庐、黄河十八阵、秦王乱点兵(图1)、十字梅花(图2)等二十六种。

“小会子”又称小场子,一般三至五人为一组,演唱一出出具有简单故事情节的小歌舞,形式多样,种类丰富。节目有传统的,也有应时的,有谈情说爱的,也有文武带打的,凡民间文艺活动均可参与进去,是一个群众性的文艺大杂烩。

(四)伞头秧歌的服装道具

1.伞头的服装道具

伞头秧歌因一人手执花伞带头歌唱、舞蹈而出名,伞头是一支秧歌队的统领,他的主要职责是指挥秧歌队伍,选派节目,带领秧歌队排街、串院、掏场子,起着统帅全局的作用。伞头衣着整洁,并随时代变迁而选定服装,在民国之初多为长衫礼帽,现今却是西装革履。其道具为左手摇响环,右手执花伞。响环俗称“虎衬”,是用响铜铸造而成的环状圆筒,直径约十公分,缝朝外沿开,内装小圆球,形似手镯,摇动时发出串铃般响声。现今的伞是普通的花伞,周围缀有红绫,表演时随着音乐节奏向左旋转,上下晃动,轻盈自如。endprint

2.“打鼓子”与“拉花子”的服装道具

如果说伞头在秧歌队伍中的主要任务是唱,那么扭秧歌要数“打鼓子”与“拉花子”的了,他们由青年男女扮演,人数视鼓子多少而定。“打鼓子”一般由男角扮演,额前用白毛巾扎成英雄结式样,身穿汉民族彩服,斜挎腰鼓,双手拿鼓槌。“拉花子”的由女角扮演,紧跟打鼓子者起舞,旧时多像戏子打扮,头饰比古装戏的旦角稍简单些,身穿彩衣,腰系百褶裙,外披一件花绸披风;现在多穿大襟彩衣,腰系红绸,道具为左手提绸,右手耍扇。

(五)伞头秧歌的伴奏乐器

山西临县伞头秧歌的伴奏乐器同样不可小觑,多变的节奏给舞蹈本身增添了无穷的魅力,伞头秧歌不仅是一种可供欣赏的舞蹈,更是一种可以“听”的艺术。伞头在队伍中起着领导者的作用,也是主要的发言者,他通过即兴编唱的方式向外界传递祝福,歌词又准又快,可分为七字句、九字句、十字句、十二字句四种,每四句一首。伞头秧歌的伴奏乐队也颇为宏大,由吹管乐、丝弦乐和打击乐组成。前两者包含的乐器依次有:大小唢呐、笙、管等及板胡、二胡和低胡等。打击乐又可具体分为大家具和小家具两类,分别有大鼓、大马锣、大铙、硬铰子和软铰子;战鼓、堂鼓、小锣和小镲等。根据演出场合的不同,大小家具和吹管乐、丝弦乐搭配演出,具有不一般的演出效果。

三、结语

现代化进程的加快和新事物的产生是传统民间艺术面临冲击的重要原因,传统的民间艺术正在面临着现代社会的挑战。山西临县伞头秧歌是土生土长的民间艺术,有着浓郁的本地特色,反映了真实的民风民俗且贴近劳动人民的生活。但因其传承方式单一,创新剧目不多等原因面临困境。综上,我們应该对伞头秧歌采取保护与抢救的措施。

首先我们要做的就是鼓励和支持创作研究,在与当地民俗生活相结合的前提下保护和发展伞头秧歌,明确其与其他地区的秧歌的不同之处,取其精华,发扬光大。其次,要专注于传承人的挖掘和培养,注重题材创新和舞台表演形式的创新,与时俱进。在保留临县伞头秧歌本身所具有特色的同时,挖掘其新时期的文化内涵。

2008年6月,山西“临县伞头秧歌”被列入国家级非物质文化遗产的行列。这充分说明了伞头秧歌具有不可替代的文化价值,如何更好地保护秧歌艺术,怎样将其更好地传承下去,成为我们音乐研究工作者的当务之急,是值得我们思考的重要课题。

参考文献:

[1]李亮亮.黄河飞歌——临县伞头秧歌百年精选[M].太原:山西人民出版社,2010:22-25

[2]王杰文.仪式、歌舞与文化演变:陕北晋西的“伞头秧歌”研究[M].北京:北京传媒大学出版社,2006:75-80

[3]郭丕汉.临县伞头秧歌:临县县志[M].临县县志编纂委员会,1985:103.

作者简介:

柴丹丹,大连大学音乐学院音乐与舞蹈学专业在读硕士研究生。endprint