低可探测双S弯喷管红外辐射特征研究

2018-02-21周孝明谭晓茗

周孝明,单 勇,宫 禹,谭晓茗

(1.南京航空航天大学 能源与动力学院, 江苏省航空动力系统重点实验室, 南京 210016;2.沈阳飞机设计研究所, 沈阳 110035)

20世纪80年代以来,红外探测器在各种探测器中比例已经达到30%[1],仅次于雷达探测器,而近年来的局部战争中,70%~80%被导弹击落的飞机均为红外制导导弹所为[2-4],飞机受到的威胁日益严重,对红外隐身的要求也越来越高[5-8]。

飞机的主要红外辐射来源于发动机高温热部件和发动机热喷流[9],因此排气系统的红外辐射抑制技术水平是提高飞机红外隐身能力的关键。在众多的排气喷管中,二元S弯喷管是一种具备红外抑制能力的排气喷管。一方面,它能遮挡排气系统内部高温部件产生的热辐射;另一方面,圆转矩形过渡强化了发动机内、外涵气流以及热排气、环境冷气的混合,降低了发动机涡轮后的排气温度,缩减了喷流核心区长度[10]。Johansson[11]等计算了低可探测二元S弯喷管的红外辐射特性,并与传统轴对称喷管进行对比。Darrell S.Crowe等[12]研究了S弯喷管几何结构对喷口温度场的影响。章叶川等[13]基于分区控制技术对双S弯喷管进行数值模拟,研究发现:双S弯喷管宽边探测面红外辐射强度低于窄边探测面红外辐射强度,最大降幅达到80%。高翔等[14]和王丁等[15]分别研究了出口形式和截面变化类型对双S形二元排气系统红外性能的影响。张勃等[16]对不同形式喷管的红外辐射特性就行了实验研究,结果表明:在喷管正后方,相对轴对称喷管、矩形喷管与S弯喷管红外抑制效果分别达到35.2%和80.2%。然而,目前公开发表的文献中,设计参数对完全遮挡的二元双S弯喷管红外辐射特性影响的系统研究还比较少。

本文设计了后向视线上可实现完全遮挡喷管入口的二元双S弯喷管,分析了二元双S弯喷管结构参数对其红外辐射特征的影响,并与轴对称喷管进行比较。

1 数值计算模型和方法

1.1 物理模型及边界条件

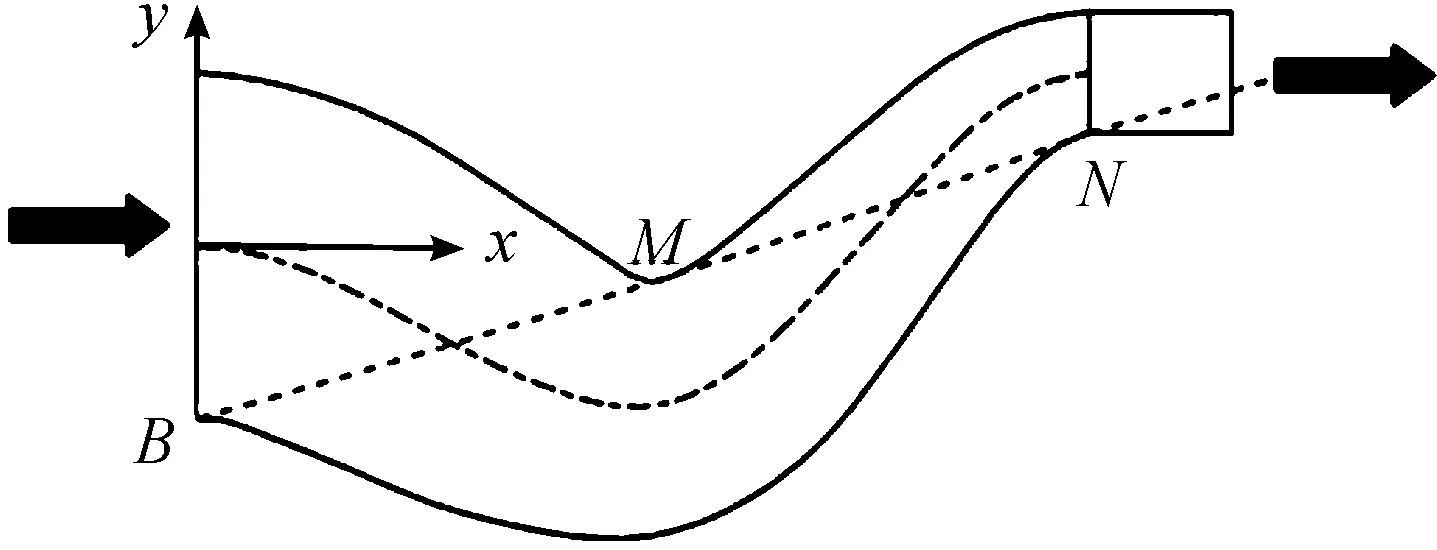

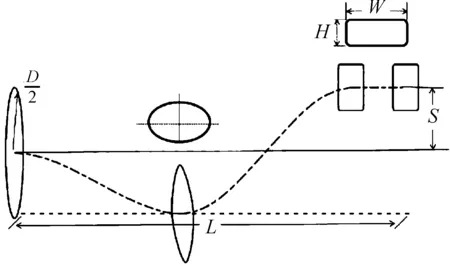

设计满足完全遮挡条件(见图1,在喷管后半球,无论从哪个方向都无法可视喷管入口平面)的二元双S弯喷管以及与二元双S弯喷管进、出口面积和长度均相等的轴对称喷管,选取了如图2所示的出口宽高比W/H、偏距比S/D和长径比L/D三个结构参数以及喷管进气温度进行红外辐射特性影响的系统研究。计算所用的喷管模型如图3所示,中间型面均用超椭圆过渡。

图1 完全遮挡的约束条件

图2 双S弯喷管结构参数

图3 双S弯喷管

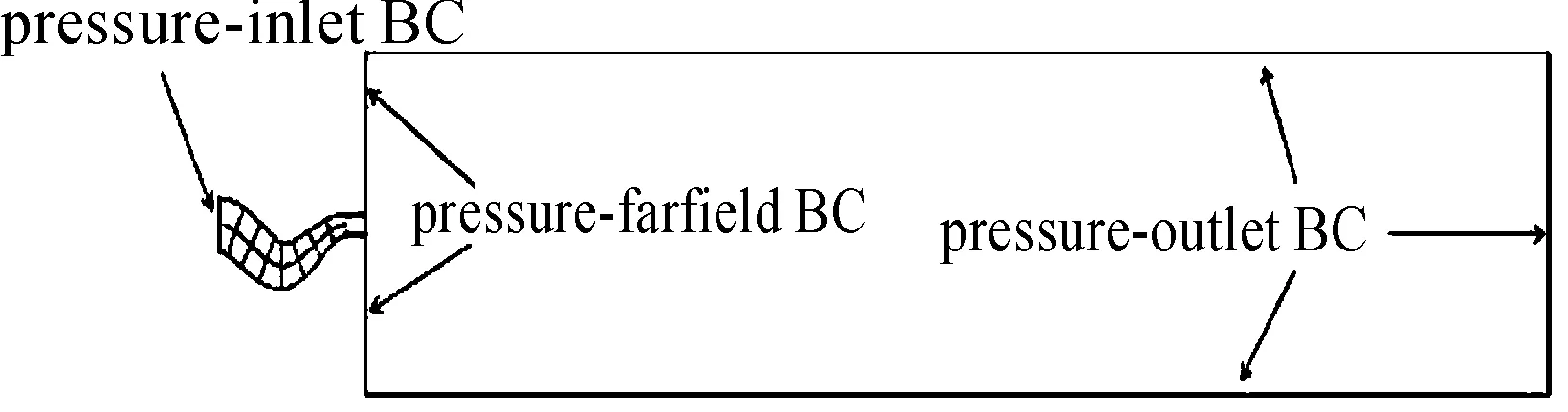

在喷管出口下游构建了喷流发展的外流场区域,计算域边界条件如图4所示,喷管进口采用压力进口,喷管落压比NPR取1.5,进口总温T1*=440 K;压力出口边界的压力和温度分别设置为P0=22 700 Pa,T0=216 K,以模拟11 km高空环境;压力远场边界设置Ma=0.7,以模拟飞行来流,且来流方向与喷管进口轴线平行;喷管壁面采用无滑移绝热壁面。

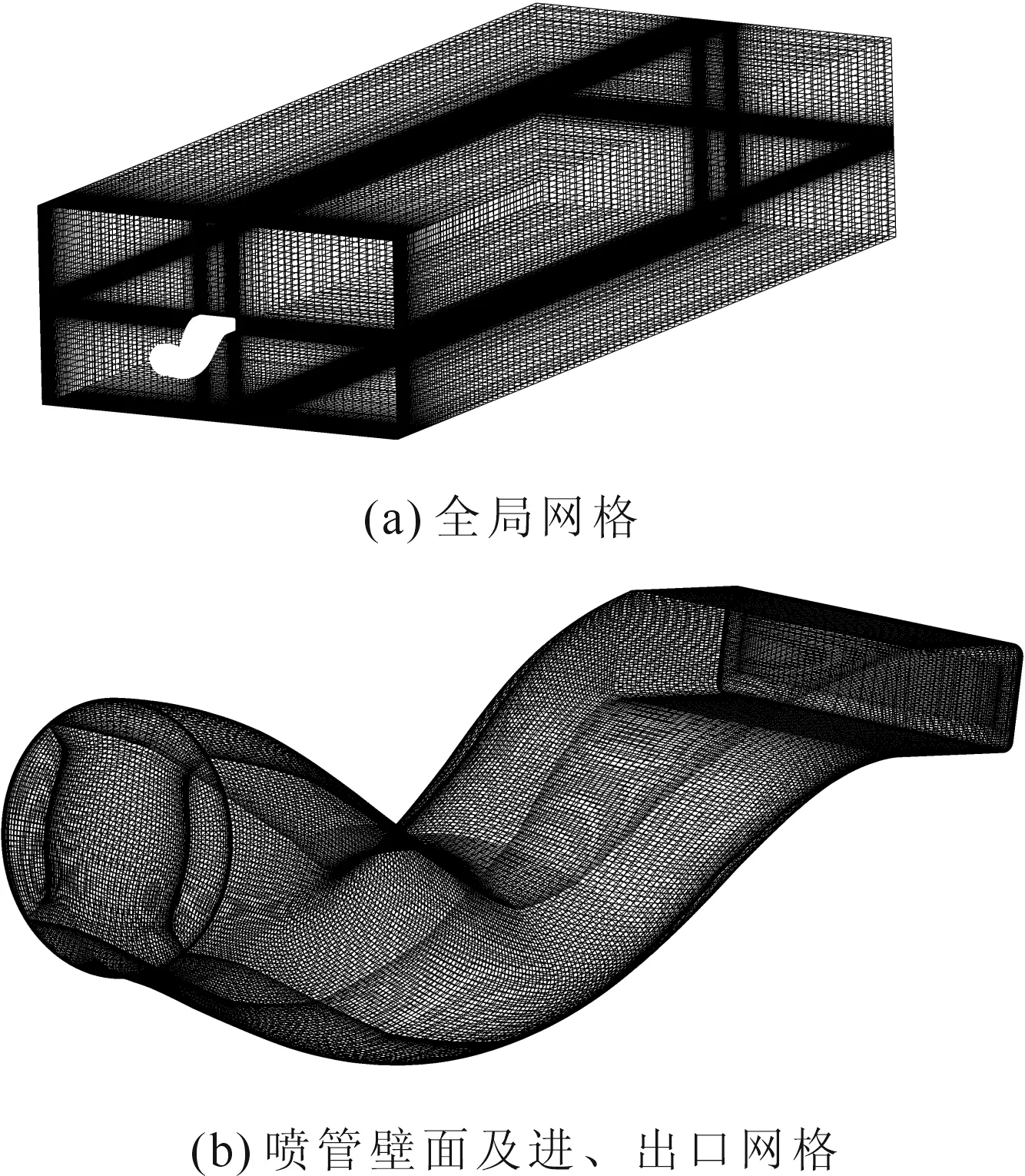

计算网格如图5所示,整个计算域采用结构化网格,并对壁面处网格进行局部加密处理,近壁第1层网格高度为0.05 mm,以1.1的比例增长,计算结果表明壁面y+<5。经过网格试验,当网格总量达350万时,喷管沿程压力和出口平均马赫数不随网格量增加而改变。

图4 边界条件

图5 计算网格示意图

1.2 计算方法及验证

流场计算采用商用Fluent软件,参考国外双S弯喷管研究选用Standardk-ε湍流模型[17],计算中考虑组分输运,采用基于压力的求解器、二阶迎风格式,压力和速度的耦合采用SIMPLE算法。

在Fluent计算湍流模型中加入气体组分的计算来充分考虑气体辐射问题,喷管进口气体假设为燃烧完全的高温气体,成分只有氮气、二氧化碳和水蒸气,化学反应方程为

C12H24+18O2=12CO2+12H2O

(1)

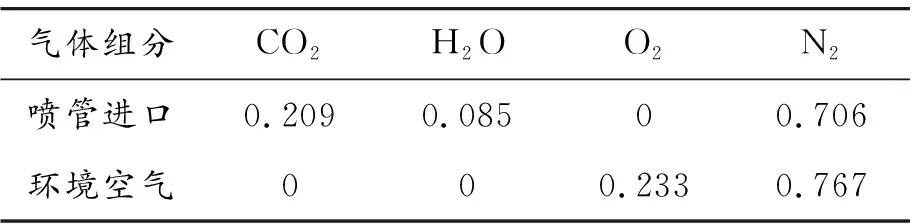

外场进口气体设为环境大气,其考虑成分为氮气和氧气,喷管进口和环境气体成分的质量分数定义如表1所示。

红外辐射计算所需流场区域的静温、静压值、H2O和CO2的摩尔百分比以及喷管进、出口及壁面的静温值均由Fluent软件输出。

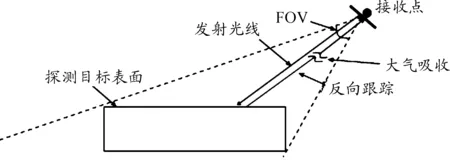

红外辐射计算采用基于正反光线踪迹法原理编写的计算程序,计算结果的可靠性已通过验证[18-23]。正反光线踪迹法的主要思路是从接收点(测点)向外发射和跟踪光束(如图6所示)。

表1 气体组分体积分数

气体组分CO2H2OO2N2喷管进口0.2090.08500.706环境空气000.2330.767

图6 正反光线踪迹法示意

当光束投射到模型表面被吸收时,就认为沿该光束的路径上有一束能量能够反向到达测点,经多次发射—跟踪—反向接收后,统计所得到的光束信息,获得所需要的结果。如果固体壁面有反射,则利用蒙特卡罗法的概率模型确定其反射方向,按照上面过程继续跟踪,直到它被吸收或逸出流场为止。

在跟踪了N束光线后,可以获得在视场角(FOV)内的到达测点的辐射照度H(W/cm2),定义如下:将探测目标作为点源处理,其辐射强度I(W/Sr)可表示为I=H·R2,其中R为探测距离。

(2)

式中:NB为总波带数;Nabs为对测点有贡献的光线总数;θj是入射光线的天顶角;Δσi是第i个波带的宽度;FOV是测点对目标表面所张的立体角。

图7显示了水平、垂直面内的探测角度分布情况。鉴于喷管出口呈现二元的几何特征,需要从两个相互正交的方向进行辐射强度的探测。探测点分布在以喷管入口截面的中心位置为圆心、60 m为半径(即探测距离为60 m),在水平、垂直面内画出的圆弧上。本文红外辐射计算壁面发射率均为0.75。

图7 探测位置的空间分布

2 结果分析

图8给出了双S弯喷管内流场及马赫数分布,可以看到气流沿喷管逐渐加速,除在两段S弯拐点处均存在明显的局部高速区外,计算所用的喷管内流场稳定,未出现畸变,气动性能良好。

图8 双S弯喷管内流场

图9给出了各参数对喷管推力系数(实际推力与理想推力之比)的影响,可以看到宽高比W/H=5以及偏距比S/D=0.25时,喷管气动性能最佳;而推力系数则随长径比增加呈现出先增加后不变的规律,L/D≥3.5时,推力系数变化幅度不超过0.5%。

图9 喷管结构参数对推力系数的影响

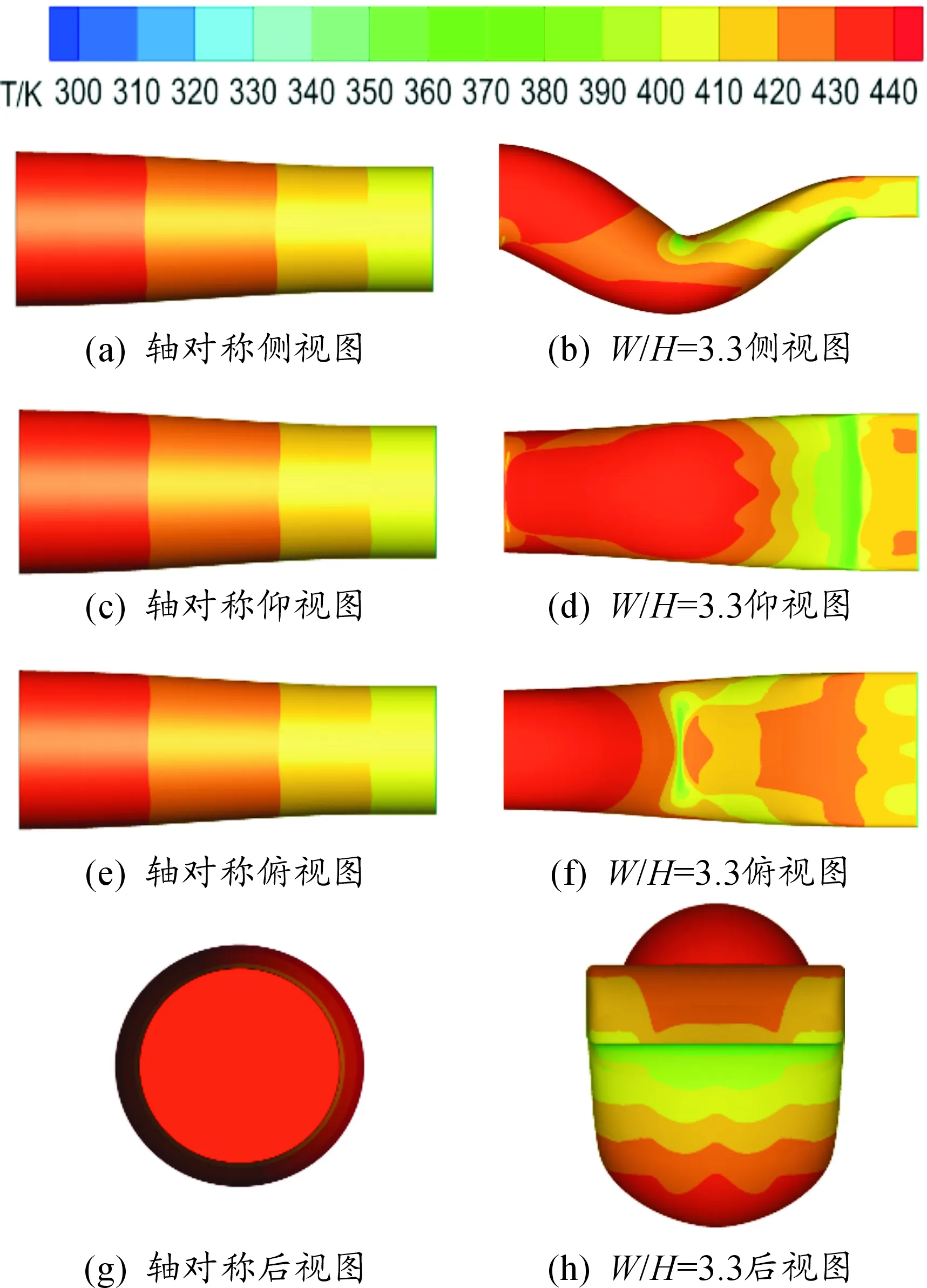

不同宽高比下各个视角的壁面温度分布如图10所示。可以看到:两段S弯转弯处的背风侧均会产生局部低温区。从后视图中可以发现:轴对称喷管可以直接探测到喷管的高温入口,而二元双S弯喷管则实现了对入口的完全遮挡。

双S弯喷管排气系统的红外辐射源主要有尾喷流以及喷管壁面的高温可视壁面。为了叙述和对比方便,以轴对称喷管热喷流或包含可视喷管壁面的总体红外辐射强度最大值为基准,定义热喷流或喷管总体红外辐射强度的量纲为一量(Ir)。

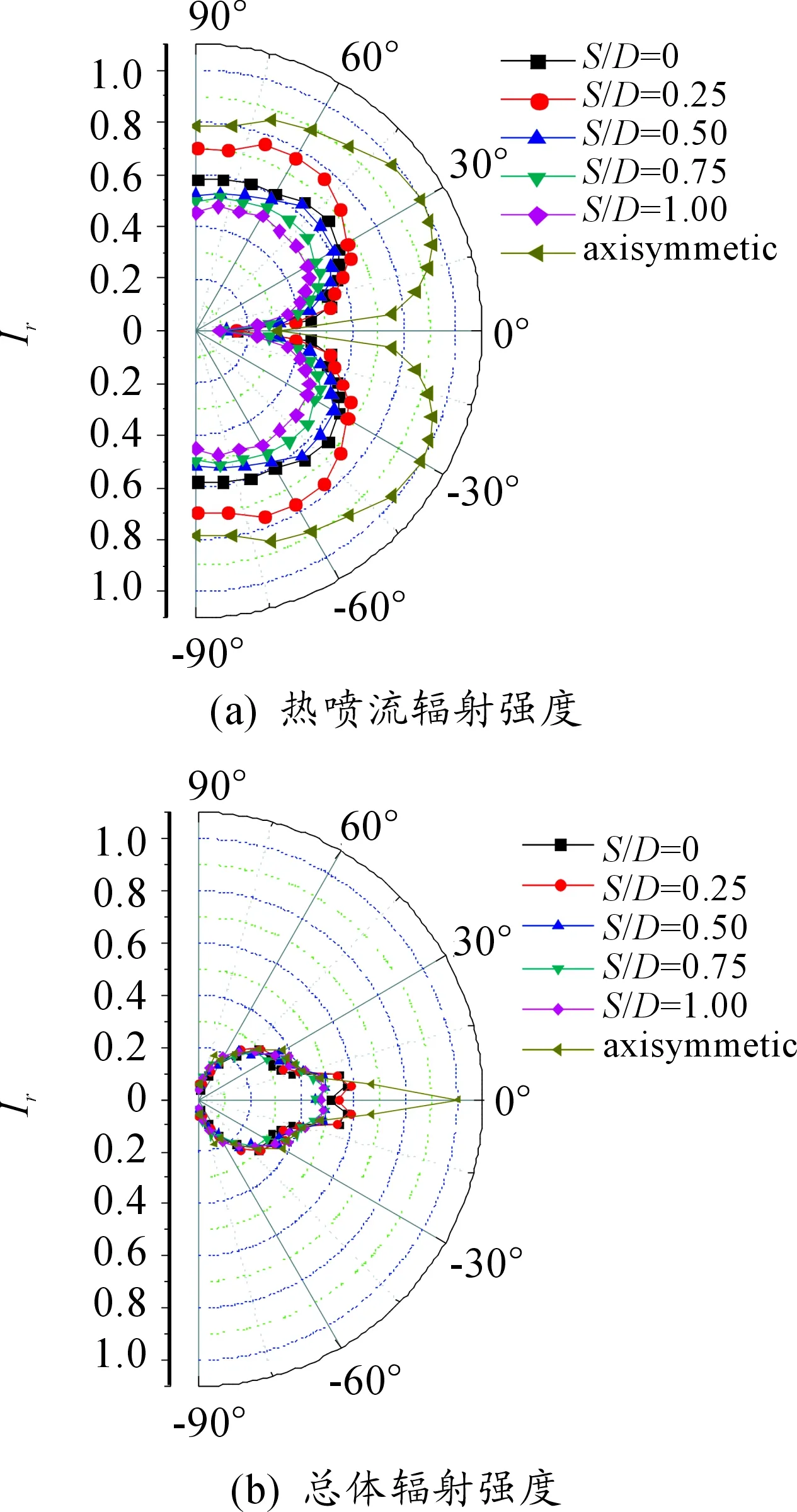

图11给出了不同宽高比条件下双S弯喷管的红外辐射强度。在水平探测面上,热喷流和总体辐射强度均呈现出对称分布。热喷流的红外辐射强度随着喷管出口宽高比的而变化呈现出明显差异,宽高比增大,红外辐射强度逐渐减小,相比轴对称喷管,宽高比W/H=6.7的二元双S弯喷管热喷流红外辐射最大可减少70%。

与轴对称喷管不同,双S弯喷管总体红外辐射强度呈“梨”形包络特征,且辐射峰值显著降低。轴对称喷管在0°位置可以直接看到高温的喷管入口面,因而在0°辐射最强;对于双S弯喷管,由于双S弯喷管的辐射遮挡结构,任何探测位置都无法探测到喷管入口的高温区,总体辐射强度相比于轴对称喷管大大减弱,在0°探测方向减小了50%。同时可以看到,由于喷管内腔的可视面积减小,在水平探测平面内红外辐射强度随探测角度的增加急剧减弱。

图10 喷管壁面温度分布

图12显示出了不同宽高比下垂直方向红外辐射强度分布。可以看到:相对轴对称喷管,双S弯喷管热喷流红外辐射强度在-30°探测位置最多可抑制41%;且由于S弯喷管的偏转,垂直方向的红外辐射强度不再呈现出对称的分布。与水平方向相同,小角度(0°~10°)时,S弯喷管能大幅减小总体红外辐射强度。

图12 不同宽高比下垂直方向辐射强度

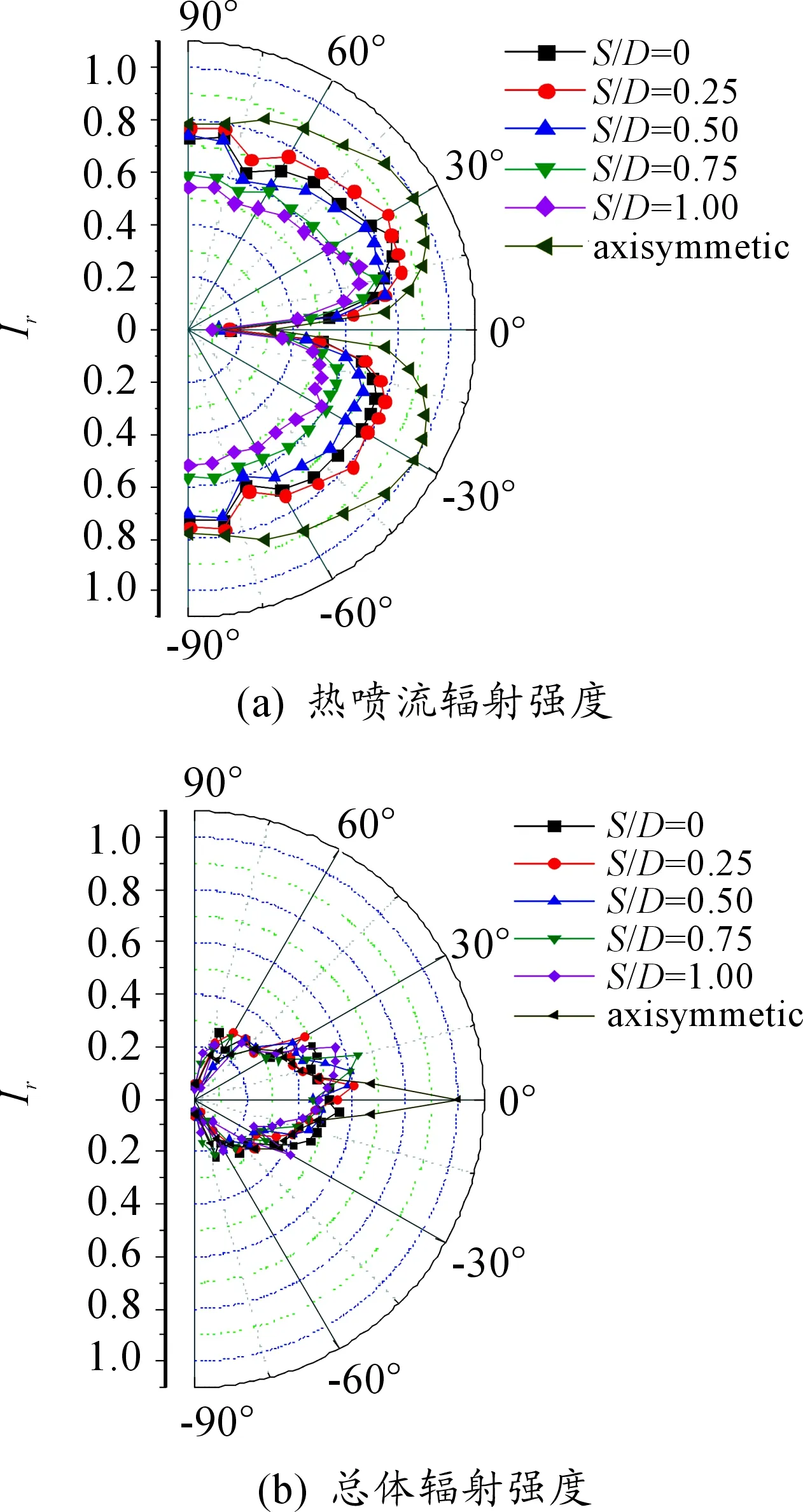

喷管偏距比S/D对双S弯喷管红外辐射强度的影响如图13和图14所示。可以看到,与轴对称喷管比较,无论是在水平探测面还是在垂直探测面,双S弯喷管热喷流辐射强度均得到明显降低,相对于轴对称喷管,S/D=1的S弯喷管在水平和垂直探测方向的热喷流辐射最大降幅分别达到50%和40%。随着喷管偏距比的增加,喷管出口热喷流辐射强度将先增加后减小,出现这种现象的原因可以从图15看出:S/D=0.25时射流核心区的长度最长,此时热喷流辐射强度将最大。因此,热喷流辐射强度会出现先增加后降低的趋势。

图13 不同偏距比下水平方向辐射强度

图14 不同偏距比下垂直方向辐射强度

图15 不同喷管偏距比下喷管对称面350 K以上静温分布

喷管整体辐射强度在水平方向仍呈现出对称的“梨”形包络特征,其0°方向的辐射强度相对于轴对称喷管最大可下降52%;竖直方向由于喷管出口偏离中心线,总体辐射强度的峰值偏移,且随着偏距比的增加,峰值逐渐向大角度偏移,在0°方向上,辐射强度相对轴对称喷管仍可减少55%。

图16和图17给出了不同长径比条件下喷管红外辐射强度的变化。当喷管进、出口中心线在同一水平线时,热喷流的核心区长度与形状主要与喷管进、出口参数以及喷管出口形状有关,可以看到,喷管长径比的改变对热喷流的辐射强度及其分布影响较小。此外,长径比的增加固然增加了S弯喷管的壁面面积,但是双S弯喷管独特的完全遮挡结构使得各方向上的可视壁面面积并没有增加。综上所得,长径比对喷管总体红外辐射强度的影响较小。

图16 不同长径比下水平方向辐射强度

图17 不同长径比下垂直方向辐射强度

3 结论

本文分析了不同设计参数对完全遮挡的二元双S弯红外辐射特性的影响,并与有相同进、出口面积和长度的传统轴对称喷管进行比较。主要结论如下:

1) 二元双S弯喷管能对喷管前端高温部件形成有效遮挡,大幅降低后方红外辐射强度,0°探测面相比于轴对称喷管可降低50%以上。

2) 出口宽高比和偏距比对喷管红外辐射特性影响较大,与常规轴对称喷管相比,增加出口宽高比和偏距比均能大幅降低热喷流辐射强度和小角度范围内(0°~10°)喷管整体辐射强度。

3) 改变长径比对喷管出口温度影响较小,对可探测壁面面积变化影响也较小,长径比对热喷流和喷管整体辐射强度影响均不明显。