“从化工原料到产品的必经之路”复习课教学与反思

2018-02-18翁志勇

翁志勇

摘要: 以“从化工原料到产品的必经之路”复习公开课为例,以课本实验为载体,分析整合无机物质制备的基本路线。以基础实验为基点,从归纳制备实验基本操作及注意事项两个角度出发,提出以提升学生化学核心素养为目的的课堂教学具体优化策略,有效解决学生在选考考试中暴露出的问题。

关键词: 化学教学; 核心素养; 优化策略; 复习公开课

文章编号: 1005-6629(2018)11-0066-04中图分类号: G633.8文献标识码: B

1 设计背景

随着我国课程改革的不断深化,对育人目标和育人模式提出了新的要求,教育部在2014年印发的《关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》中,明确提出了要根据学生成长规律和社会对人才的需求,制定学生发展核心素养体系[1]。“国民核心素养的培育是至高无上的课题,指导、引领中小学课程教学改革实践”[2]。随着浙江省不断地深化新课程及高考制度的改革,教育教学方式也在这种转型中不断发展。但是在新一轮课程改革发展中,还存在着理念超前、部分理念不完善、新课改理念实施艰难,各地对新课改理念的学习程度和接受程度不一致等问题[3]。学生核心素养体系的提出便是尝试从顶层设计来解决这些问题。

化学作为自然科学中的一门中心学科,在学生核心素养培育中有着不可替代的作用。最新制定的高中化学课程标准修订稿提出,化学学科的核心素养应包含“宏观辨识与微观探析”、“变化观念与平衡思想”、“证据推理与模型认知”、“科学探究与创新意识”、“科学态度与社会责任”五个方面[4],既扎根于化学学科的特点,又关注学生终生发展必备品格和关键能力的培养。

实验复习是化学选考总复习中的重要内容之一,它既可以巩固和强化实验基本技能,又能对元素化合物知识、化学基本理论的掌握起到深化与提高作用。综观近年浙江省化学选考试题中的31题,基本都是化工流程实验题,学生考后普遍感觉良好。但是选考成绩公布以后,部分学生自己的估分与实际的得分相差较大,不少学生和家长甚至怀疑阅卷有误。事实上,选考31题个别小题表面上看似容易,但细节部分考查点较多,学生不容易准确回答,因而难以获得高分。从每年选考阅卷中反馈的信息可知: 学生中存在着基础知识不扎实、实验探究能力缺失、问题回答表述不规范、信息现场迁移能力差、化学观念不清等问题。

本文以一节“从化工原料到产品的必经之路”公开课为例,阐述选考实验题复习课中的知识整合及问题探究的课堂教学优化策略,从而使学生的化学核心素养得到提升。

2 设计思路

选考前的第二轮复习,主要解决学生化工流程实验题中知识的整合和知识体系的重构,是对第一轮复习的补充和提升。此课涉及到各种分离提纯方法及实验方案的评价等相关知识,《高中化学学业水平考试暨高考选考科目考试说明》中主要为识记和理解要求。

学生在选考考试中解答此类题目中暴露出的种种问题,归根结底是由于复习浮于表面、不深入,教师目光不够长远,直接功利地瞄准“考点”,停留在知识的浅层记忆层面,忽略思维方式的培养;学生缺乏化学基本观念的支撑,思维品质欠佳,面对新情境知识迁移能力和分析解决问题的能力较差[5]。

基于以上考试说明和学生学情的分析,本复习课以课本实验为载体,整合无机物质制备的基本路线;以基础实验为基点,从归纳制备实验中基本操作及注意事项两个角度出发;以提升学生“科学探究与创新意识、证据推理与模型认知”等化学核心素养为目的,有效地解决学生在选考考试中暴露出的问题。

3 教学过程

3.1 数据引入,引人深思

引言: 同学们,今天我们上课的题目是“从化工原料到产品的必经之路”,接下来我们看一下近几年浙江省化学选考题的得分情况[2016年10月平均分2.63(除零2.92),2017年11月平均分2.44(除零2.98)],可见此题的得分率之低。但是如果将化工原理题中的知识脉络理清,适当地进行能力训练,那么此题就是难点增分题。那么,从化工原料到产品一般会经过什么样的路径呢?

设计意图: 针对即将参加2018年4月选考的学生,由于之前参加过2017年11月份的选考,已经感受过31题的难易,此时给出得分数据,激发学生突破的欲望,同时为后面的学习提供动力。

3.2 归纳题干,得出模型

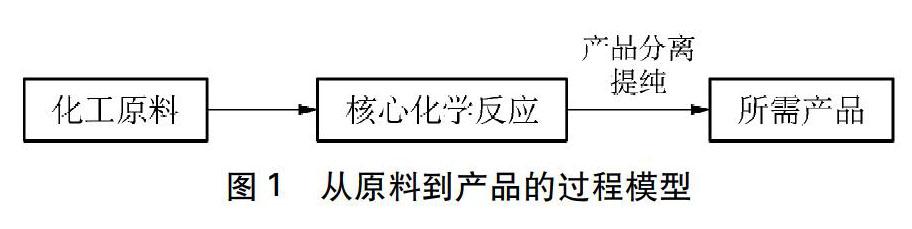

归纳: 根据近几次选考31题真题的流程图,可以不难得出从原料到产品先经过核心反应,得到粗产品,然后再通过分离提纯得到产品的过程模型(如图1)。

过渡: 从近几次选考31题真题的考查范围来看,涉及到分离与提纯方面的知识点较多,所以本节课主要从分离提纯的角度出发来理清知识脉络。选考中涉及分离与提纯的知识点虽然有少数源于大学化学实验基本操作,但是大部分还是源于高中课本知识点及衍生,因此我们的复习就从高中课本知识点出发。

3.3 源于课本,整合路线

课本情境1: (苏教版《实验化学》第89页)硫酸亚铁铵的制备。

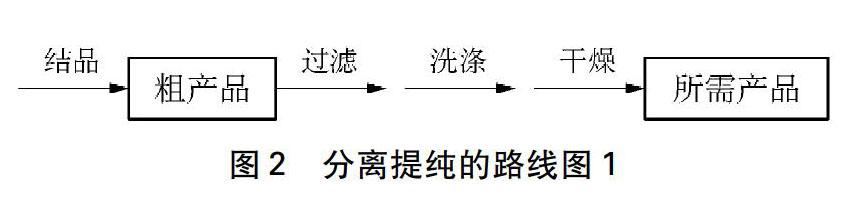

学生通过讨论,可从此课本情境中的关键词得出,原料经过核心反应后,先通过结晶得到粗产品,后依次经过过滤、洗涤、干燥而得到产品(如圖2)。

设计意图: 源于课本的情境拉近了学生与本节课的距离,学生恍然大悟,原来实验流程题与课本中的制备实验的流程有共通点。通过课本案例中的关键词,让学生整合出分离提纯的路线,培养学生的证据推理与模型认知的素养。

过渡: 纵观选考考查的分离提纯相关题目,乍看大部分和基本操作及注意事项有关,细究则高于课本能力要求的知识点比比皆是,因此需要同学们在打好基础的同时,及时提炼重点。

3.4 夯实基础,提炼重点

课本情境2: (苏教版《实验化学》第15页)硝酸钾晶体的制备。

通过课本情境2,学生复习巩固混合物可通过温度改变溶解度差异的方法来结晶析出,那么溶解度的改变还可以通过什么途径?

学生讨论及回顾课本其他情境得出: 盐析法、调节pH法、醇析法等。

真题情境1: (2017年11月浙江选考31题)溶液A经通HCl和冷水浴析出AlCl3·6H2O。

通过真题情境1,学生接触并体验结晶析出粗产品的试题情境,对改变溶解度差异获得结晶的方法有了更深层次的认识。

真题情境2: (2017年4月浙江选考31题)下列关于抽滤(减压过滤)操作叙述正确的是。

通过真题情境2,学生的学习情境转换到抽滤知识的应用,特别是安全瓶的使用规则。在安全瓶的使用中,穿插了学生抽滤操作完毕后如何处理的问题。

学生经过讨论,了解了安全瓶上面的活塞可以代替断开橡皮管来达到防止倒吸的目的。

真题情境3: (2017年11月浙江选考31题)由溶液A制备AlCl3·6H2O(AlCl3·6H2O易溶于水、乙醇及乙醚)的过程中,合适的洗涤剂是,宜采用的干燥方式是。

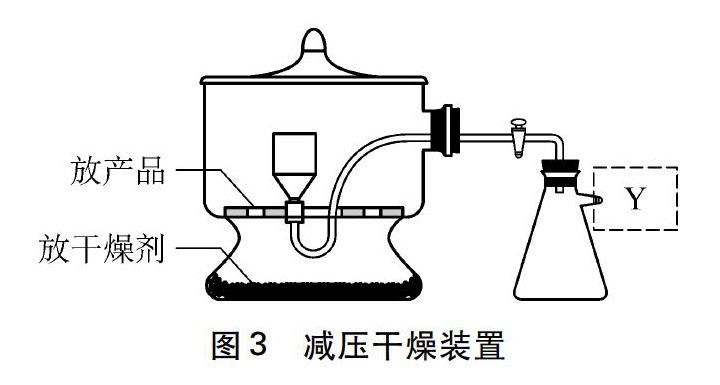

通过真题情境3,学生经过对洗涤剂选择标准的复习后,加深了对相应离子饱和溶液来洗涤滤渣的操作的认识。随之对干燥特点的分析,得出此题须采用减压干燥,那么减压干燥装置如何设计?

学生经过讨论,将减压过滤的知识迁移到减压干燥(真空干燥),设计了如下装置(如图3)。

升华体验: 体验必经之路。

通过一道综合训练题,让学生模拟练习这条必经之路上的基本操作及从产品的信息中探究如何选择这些基本操作作一些改造和衍生(如趁热过滤等),而不是简单地描述一些基本操作。

设计意图: 通过课本情境中基本操作的复习及巩固,并以选考真题中的考查知识点来诊断及深化,同时创设一些新的操作情境及体验必经之路的综合训练,让学生体会化学实验基本操作的魅力,培养学生科学探究的素养和能力。

过渡: 前面这条必经之路是基于结晶的基础,那么如果有些产品难结晶,有些产品本身是液体,不能结晶,就需要我们探究新的路径。

3.5 结晶不出,另辟蹊径

课本情境3: (苏教版《实验化学》第3页)海带中碘元素的分离及提纯。

通过问题引导的方式,结合课本情境,学生能联想到可以通过萃取分液,然后蒸馏得到产品的途径(如图4)。

真题情境4: (2016年4月浙江选考31题)分离并测定Fe3+的浓度中操作A中分离提纯的操作是。

通过真题情境4中已知信息的提示,学生对萃取分液原理的复习与巩固更进了一步。

真题情境5: (2017年4月浙江选考31题)通过图5所示装置将少量30% H2O2溶液浓缩至40%, B处应增加一个设备。该设备的作用是,馏出物是。

通过真题情境5,学生对如何利用物质的性质来选择减压蒸馏操作有了更加深入的理解。同时结合选题教师出题的背景可能来自于大学教材,向学生展示了大学化学教材中减压蒸馏的全套装置(如图5),了解减压操作中安全瓶及冷却肼的使用要点。

设计意图: 通过物质难结晶及不能结晶的性质推论出原路线不可行,学生从课本情境3中归纳出新路线的模型。在真题情境的演练中,前面环节强调的基本操作的改造和衍生再次得到巩固加深,而且在大学减压蒸馏装置的拓展介绍中,学生科学探究的能力得到提升。

过渡: 通过前面知识的学习,从原料到产品的必经之路中的分离提纯路径我们已经有所巩固及深化,但是从原料通向产品的道路是崎岖的,里面还涉及不少其他操作及注意点(如图6)。

3.6 未完待续,豁然开朗

通过对图6的讲解,学生对此必经之路的完整性有所了解。学生通过以上的学习及板书的设计可以强烈地感受到分离提纯过程中,析出粗产品无论是结晶还是萃取分液,主要依据都是溶解度的差异;后续的过滤,干燥,蒸馏等操作中主要考虑压强的改变引起熔、沸点的差异而达到实验目的。

3.7 根据样板,巩固练习

本节课作为选考二轮复习课,这节课的落脚点最后还是回归到历年真题上,通过再现历年的选考真题,学生可以总结归纳出化学实验题的样板: 题干部分一般包括实验目的、实验制备流程图、部分实验装置图及提供的一些新信息;考查部分主要包括实验仪器名称及化学实验基本操作,化学过程中问题处理及化学方程式的书写及定量计算等。

根据样板,精选强化训练1的习题,对学生总结归纳的样板题目进行训练。

3.8 板书设计,小结过程

4 教学反思

本节“从化工原料到产品的必经之路”复习公开课在教学完成后,通过学生的强化训练反馈来看,效果非常好。细细反思,笔者觉得在这节课的教学过程中,关注的不只是选考考试所涉及到的知识点,更在于学生能否通过本节课建立系统的实验知识认知并形成如何分析问题和解决问题的思路。基于这样的考虑,将复习基础实验作为教学的出发点,以实验基本操作及注意事项为支撑,以学以致用的化学思想为载体展开教学,由生活实际问题延伸出一些特定的实验情境,培养学生在真实情境中解决实际问题的能力,从而提高自身的化学核心素养。

问题探究是培养化学核心素养中“证据推理”素养的主要教学手段。真实的情境、精心设计的问题及对某些现象和事实的质疑都会调动学生的兴趣,提高学生的学习效果。通过“提出问题→化学模型→课本案例→知识整合→知识迁移”的基本模式,既有利于培养学生的知识迁移运用能力和问题探究能力,有利于“证据推理与模型认知”等化学核心素养的培养,还有利于提高他们的科学探究与创新意识,并最终形成实事求是的科学态度。

此外,笔者认为内容详略的安排将有利于教学效果的进一步优化改进,本课题知识点较多,在教学内容安排时易“贪多、贪全”,为此可再精简知识主干,进一步突出与学科核心素养培育相关的知识内容。

5 结语

在全面深化课改的背景下,高中化学教师应该深谙高中化学学科教学对培养学生核心素养所具有的价值,明确化学学科核心素养的构成,积极探索优化课堂教学的策略。虽然在实践中需要付出较多的时间,但只要能为学生的發展留下最有价值的东西,那都是值得的。值得一提的是,核心素养的培养要落到实处,而这个落脚点之一就是课堂教学策略的优化。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见[Z].2014.

[2]钟启泉.核心素养的“核心”在哪里[N].中国教育报.2015.

[3]纪德奎.新课改十年: 争鸣与反思——兼论新课改如何穿新鞋走出老路[J].课程·教材·教法, 2011,(3): 18~24.

[4]普通高中各学科核心素养一览表.http://learning.sohu.com/20160422/n445632409.shtml.

[5]郭元祥,胡修银.论教育的生活意义和生活的教育意义[J].西北大学学报, 2000,(6): 34~36.