血小板反应蛋白2联合血清白蛋白早期诊断川崎病冠脉扩张的价值

2018-02-05郭兰青

王 钿,王 列,尹 梅,欧 灵,郭兰青

0 引言

川崎病(Kawasaki disease,KD)即皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种好发于5岁以下儿童的全身性血管炎性疾病,是儿童后天获得性心脏病的主要病因。川崎病冠脉扩张的早期预测与诊断有助于降低远期获得性心脏病的发生率,改善预后,是目前研究的热点与重点[1]。当前针对川崎病冠脉损伤诊断的常规实验室指标主要有CRP、WBC、ESR、AST、ALT等,特异性较低,在一般炎性疾病中均会发生变化,并不能特异性地针对某一具体疾病[2]。心肌损伤指标N末端脑钠肽存在延迟效应,在心肌受到损伤后,血液中N末端脑钠肽水平会发生明显变化,均不能早期预测与诊断冠脉损伤[3]。血小板反应蛋白2(TSP-2)是一种能够有效抑制血管生长因子的新生血管抑制剂,在血管损伤修复与抑制增生方面发挥重要作用。研究已证实TSP-2基因缺失与缺血性心脏病息息相关[4]。川崎病伴冠脉损伤的患者血液中TSP-2均发生明显改变,但是TSP-2的变化能否早期预测与诊断川崎病冠脉扩张有待于进一步研究。血清白蛋白(ALB)是一种由肝脏细胞分泌的动物血浆中含量最丰富的蛋白质,已证实血清ALB的变化能够为早期诊断免疫性疾病提供证据[5]。本研究主要通过分析川崎病患者急性期血清TSP-2与血清ALB水平的变化,探讨其在早期预测与诊断冠脉扩张中的意义,以期为临床诊断提供可靠的方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年4月至2017年2月于我院进行治疗的68例年龄2~5岁的川崎病患儿为研究对象。纳入标准:①四肢变化:急性期掌趾红斑,手足硬性水肿;恢复期指(趾)端膜状脱皮;②多形性皮疹;③眼结膜充血,非化脓性;④唇充血皲裂,口腔黏膜弥漫充血,舌乳头突起、充血、呈草莓舌;⑤颈部淋巴结肿大。发热5 d以上,伴有以上5项临床表现中4项者,排除其他疾病,即可纳入研究。如5项临床表现中不足4项,但超声心动图有冠脉损害,亦可纳入研究。所有患儿在入院时均接受川崎病治疗,静脉注射丙种球蛋白(IVIG)1~2 g/kg联合阿司匹林每日30~50 mg/kg。用药前完善超声心动图检查,根据超声心动图将川崎病组分为冠脉扩张组与非冠脉扩张组,冠脉扩张组35例(男21例,女14例),非冠脉扩张组33例(男13例,女20例),冠脉扩张组每8~12周复查超声心动图,非扩张组每4周复查超声心动图。选取本院同期进行体检的健康儿童以及发热儿童作为对照组,年龄2~5岁。发热组入选标准:①非全身炎性发热;②经详细询问病史、体格检查、实验室指标及超声心动图检查后排除川崎病。入选健康组34例(男18例,女16例),发热组34例(男21例,女13例)。发热组与健康组年龄、性别差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经过我院伦理研究会批准,所有研究对象及其家属在研究前均知情并签署同意书。

1.2 方法 川崎病组患儿于治疗前留取清晨空腹静脉血2 mL,置于含有抗凝剂的采血管中,离心分离血浆并置于-80 ℃中保存。对照组同样留取清晨空腹静脉血2 mL,离心分离血浆并置于-80 ℃中保存。分别测定实验组与对照组实验室指标,包括血清白蛋白(ALB),红细胞沉降率(ESR),C反应蛋白(CRP),血清转氨酶(ALT和AST),白细胞数(WBC)。同时采用ELISA法测定两组对象血液中TSP-1和TSP-2的水平。

2 结果

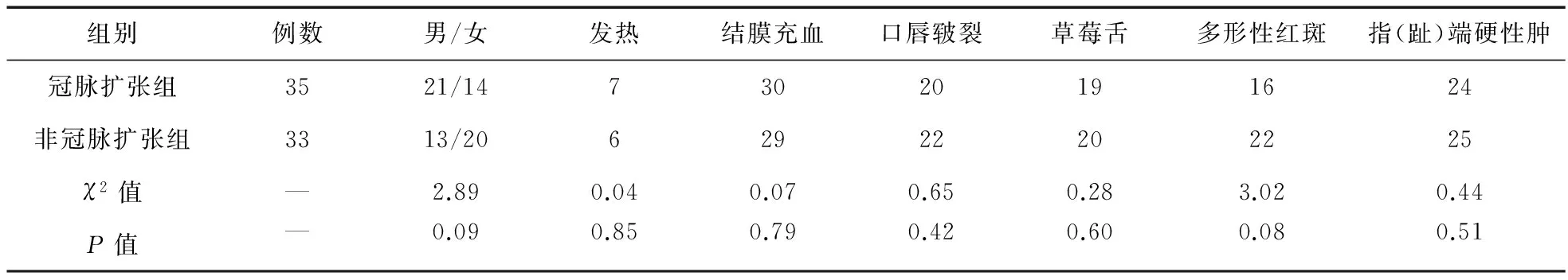

2.1 一般资料 本研究共纳入136例儿童,其中川崎病患儿68例,非川崎病儿童68例,136儿童全部完成研究。两个川崎病组患儿性别、发热、结膜充血、口唇皲裂、草莓舌、多形性红斑、指(趾)端硬性水肿等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

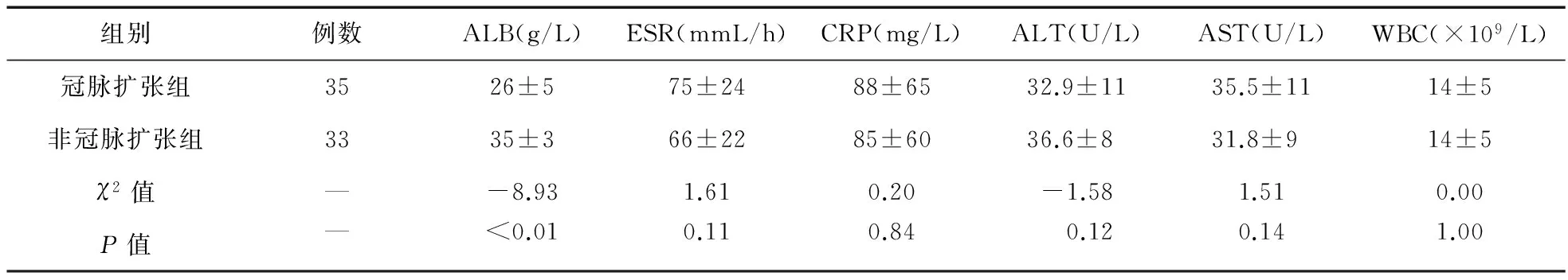

2.2 实验室指标比较 川崎病组患儿及发热组患儿各实验室指标较健康组均有所变化,除ALB下降之外,其余指标均高于正常值,但差异无统计学意义(P>0.05)。冠脉扩张组、非冠脉扩张组、发热组之间除冠脉扩张组ALB明显低于另两组外(P<0.01),其余实验室指标差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

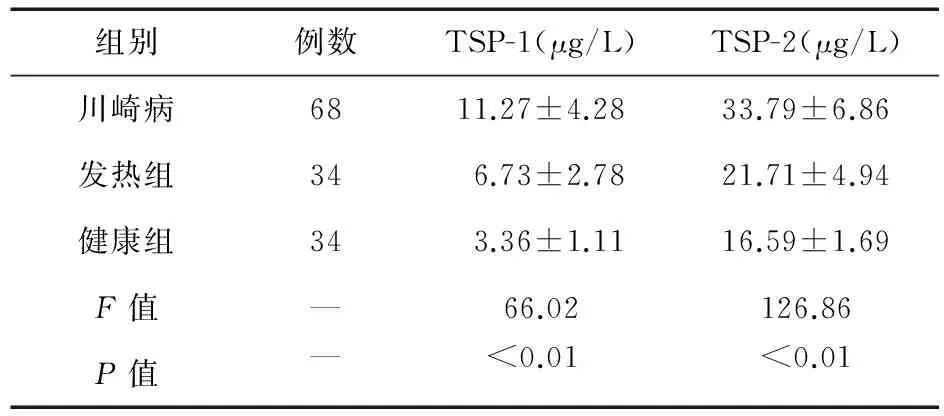

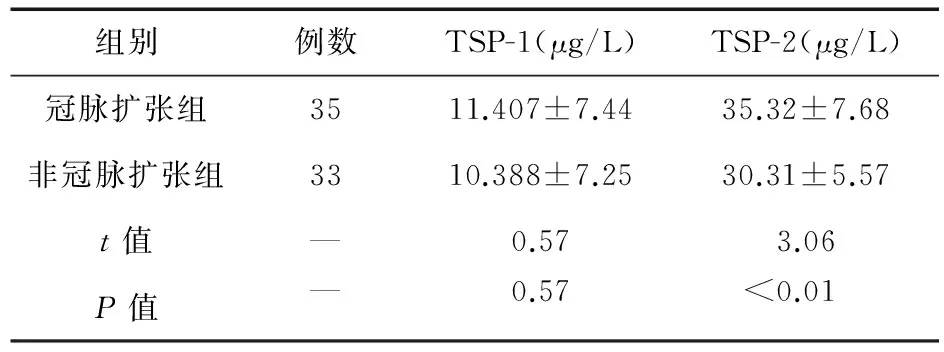

2.3 两组TSP-2与TSP-1水平比较 川崎病组TSP-2水平明显高于发热组和健康组,差异有统计学意义(F=126.86,P<0.01),川崎组中冠脉扩张组TSP-2水平明显高于非冠脉扩张组,差异有统计学意义(P<0.05),说明TSP-2能够早期预测伴有冠脉扩张的川崎病患者。川崎病组TSP-1水平亦明显高于发热组和健康组,但川崎病组中冠脉扩张组TSP-1水平与非冠脉扩张组相比,差异无统计学意义(P>0.05),说明TSP-1并不能成为川崎病冠脉扩张的特异性预测指标。见表3、表4。

表1 患儿一般情况比较(例)

表2 冠脉扩张组与非冠脉扩张组实验室检查指标比较

表3 川崎病组与发热组、健康组TSP-2、TSP-1水平比较

表4 冠脉扩张组与非冠脉扩张组TSP-1、TSP-2水平比较

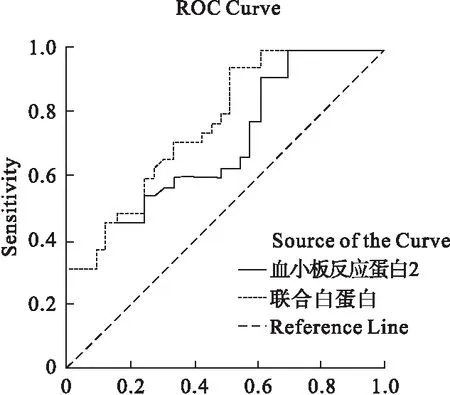

2.4 ROC曲线 TSP-2单独预测川崎病并发冠脉扩张的ROC曲线下面积为0.704,最佳临界值为38.035 μg/L,敏感度为45.7%,特异度为87.9%。Logistic回归模型TSP-2联合白蛋白的ROC曲线下面积为0.770,最佳临界值为27.910 μg/L,敏感度为94.3%,特异度为48.5%。见图1。

3 讨论

川崎病是一种以全身血管炎性变为主要病理变化的急性发热性出疹性小儿疾病。川崎病的基本病理改变为全身性血管炎,主要累及中小动脉,尤其是冠状动脉,其严重程度是决定川崎病预后的主要因素[6-8]。冠状动脉损害可导致冠状动脉扩张或巨大动脉瘤,造成心肌梗死甚至心源性猝死。川崎病已成为我国小儿后天获得性心脏病的主要病因[9]。因此,川崎病冠脉损伤的早期预测诊断和及时治疗对降低患儿远期心脏病的发生率十分关键,故川崎病并发冠脉扩张的预测指标一直是科研人员及临床医师关注的重点。国内外对川崎病并发冠脉损伤指标的研究主要集中在趋化因子MCP-1、基质金属蛋白酶(MMP-s)及N末端脑钠肽。趋化因子是机体炎症发生时所产生的具有引导趋化炎性介质的一系列分子,基质金属蛋白酶能够降解细胞外基质,N末端脑钠肽是心肌细胞受到损伤时分泌的一种多肽[10]。许多研究表明,上述3种物质与川崎病并发冠状动脉硬化息息相关,是川崎病并发冠脉硬化患者血液的主要异常指标,然而这些指标的出现说明川崎病患儿已经发生一定程度的冠脉硬化,并不能对冠脉损伤做出早期的预测。

图1血浆TSP-2及TSP-2联合血清ALB预测冠状动脉扩张的受试者工作特征曲线

VEGF是一种作用于血管内皮的糖蛋白,能够促进内皮细胞增殖、分裂,增加血管通透性[11-12]。研究表明,川崎病患儿急性期血清VEGF水平异常增高,有冠脉损伤者增高更加明显。TSP家族是多功能细胞间质糖蛋白,包括TSP-1、TSP-2、TSP-3、TSP-4以及软骨寡聚物基质蛋(COMP)5个成员,其中TSP-2是一种内源性VEGF生成抑制剂。研究发现,TSP-2的表达不仅与肿瘤微血管生成、肿瘤细胞的黏附和侵袭相关,而且与心肌缺血损伤有一定的关系[13-14]。研究表明,川崎病并发冠脉损伤的患儿血液中TSP-2含量明显增高。因此,本研究主要通过比较川崎病未发生冠脉损伤及已发生冠脉损伤的患儿、川崎病患儿与非川崎病患儿各基础血液学指标及TSP-1、TSP-2含量,分析TSP-2水平的变化对川崎病并发冠脉损伤预测的特异性与敏感性,进而为临床早期诊断川崎病冠脉扩张提供新的可靠指标。

本研究对比了川崎病冠脉扩张组与非扩张组TSP-1、TSP-2水平。结果显示,冠脉扩张组与非冠脉扩张组TSP-1水平均高于对照组,差异有统计学意义,但冠脉扩张组与非冠脉扩张组之间差异无统计学意义。说明TSP-1并不适用于川崎病并发冠脉损伤的早期诊断。其他基础血液学指标(ESR、CRP、WBC等)比较差异无统计学意义。冠脉扩张组TSP-2水平明显高于非冠脉扩张组,差异有统计学意义。说明TSP-2与早期川崎病并发冠脉损伤有着密切的联系。其原因可能是早期冠脉发生损伤时,机体迅速出现血管损伤及血流动力学的变化,VEGF水平发生改变,而TSP-2作为一种生理性的VEGF抑制剂,其在血液中的水平及时发生变化,抑制VEGF的促进血管增生的作用,因而在冠脉损伤的早期TSP-2的水平即可发生改变。研究同时发现,TSP-2联合血清ALB更具有预测诊断价值,但是TSP-2水平的升高与血清ALB的降低的关系有待于进一步研究。

本研究仅仅在生化指标水平上分析了TSP-2与川崎病并发冠脉扩张的密切联系,存在诸多其他不可控制因素的影响,并未研究基因水平上两者之间的关联,存在一定的不足。因此,应当在分子转录水平上进一步研究分析TSP-2与川崎病冠脉扩张的关系,以期更加深入地了解TSP-2的作用机制。

综上所述,TSP-2水平对川崎病患儿早期冠脉扩张具有诊断价值,TSP-2联合血清白蛋白早期诊断川崎病冠脉扩张可能更准确。

[1] 徐梅英,潘家华,李晓红,等.儿童川崎病冠脉损伤的危险因素分析[J].安徽医药,2014,18(6):1109-1111.

[2] 江彦秋,黄先玫.川崎病的免疫与遗传学发病机制研究进展[J].中华实用儿科临床杂志,2017,32(9):717-720.

[3] 杨晓东,黄敏.川崎病诊断实验室指标及其临床价值[J].中国实用儿科杂志,2013,28(7):491-494.

[4] 宋瑞霞,李晓惠,张霆,等.血小板反应蛋白2对川崎病患儿冠状动脉扩张的预测价值[J].中华儿科杂志,2016,54(4):259-263.

[5] 张春雨,刘丽丽,廖莹,等.血浆前白蛋白联合C-反应蛋白对川崎病患儿冠状动脉病变的预测[J].北京大学学报(医学版),2013,45(2):207-210.

[6] 徐雯雅,刘桂英.川崎病合并冠状动脉损害危险因素研究进展[J].中国医药,2016,11(2):293-297.

[7] 顾勇,窦常胜,茅双根.川崎病患儿血浆氨基末端脑钠肽前体的表达水平与心血管损害的关系[J].实用医学杂志,2015,31(16):2678-2680.

[8] 胡静,钱炜,李红,等.川崎病急性期中性粒细胞功能的活化及与冠脉脉损伤的关系[J].实用医学杂志,2017,33(19):3328-3329.

[9] Kuo HC.Preventing coronary artery lesions in Kawasaki disease.[J].Biomed J,2017,40(3):141-146.

[10]Si F,Wu Y,Gao F,et al.Relationship between IL-27 and coronary arterial lesions in children with Kawasaki disease [J].Clin Exp Med,2017,17(4):451-457.

[11]杨世伟,王大为,李军,等.川崎病患儿外周血基质金属蛋白酶1的表达及其与冠状动脉损伤的关系[J].中华儿科杂志,2005,43(8):612-615.

[12]罗君,龙芳,王菊艳,等.成纤维细胞生长因子23多态性与小儿川崎病患者心血管病变易感性的关系[J].心脏杂志,2017,29(2):210-212.

[13]范军,柏树令,阎亚伟,等.血管内皮生长因子和血小板反应蛋白-1在大鼠胸主动脉瘤中的表达[J].解剖学报,2012,43(6):818-821.

[14]张永兴.血小板反应蛋白1/2及其类似物调节血管化的分子基础和临床应用进展[J].医学综述,2016,22(9):1669-1673.