现行固定制造费用成本差异分析存在的问题及改进

2018-01-31杨秀罗杨国莉刘畅

杨秀罗 杨国莉 刘畅

【摘要】产品成本差异分析是标准成本制度的主要内容之一,正确的成本差异分析,能发现企业成本管理存在的问题,进而帮助会计主体降低成本,提升企业价值。反之一旦成本差异分析方法或思路错误,则成本差异分析不仅对企业控制成本、价值创造没有任何帮助,还可能将企业成本管理引入误区。本文指出了现行固定制造费用成本差异分析方法存在的不足并提出了相应的改进措施。

【关键词】成本差异;预算差异;产量差异;效率差异

【中图分类号】F234.4

一、现行固定制造费用成本差异的计算分析公式

固定制造费用成本差异=固定制造费用实际成本-实际产量下固定制造费用标准成本

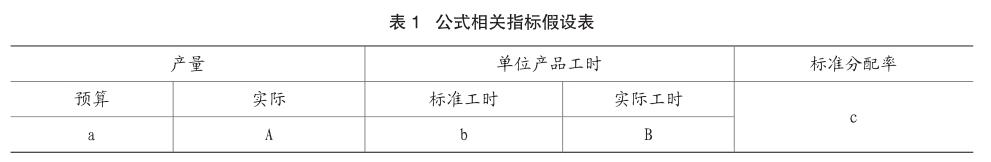

公式相关指标假设见表1。

两种差异分析方法如下:

(一)二差异分析法

固定制造费用成本差异=实际固定制造费用-实际产量下的标准制造费用

其中具体差异如下:

1.预算差异 =实际固定制造费用–预算产量下标准固定制造费用

=实际固定制造费用–预算标准总工时×标准分配率

2.能量差异 =预算产量下标准固定制造费用–实际产量下标准固定制造费用

=(预算总工时-实际产量下标准总工时)×标准分配率

=(预算产量×单位产品工时标准-实际产量×单位产品工时标准)×标准分配率

(二)三差异分析法

固定制造费用成本差异=实际固定制造费用-实际产量下的标准制造费用

=实际固定制造费用-Abc

其中具体差异如下:

1.预算差异=实际固定制造费用–预算产量下标准固定制造费用

=实际固定制造费用–预算标准总工时×标准分配率

=实际固定制造费用-abc

2.产量差异(亦称固定制造费用闲置能量差异)

=(预算总工时–实际总工时)×标准分配率

=(预算产量×单位产品工时标准-实际产量×单位产品实际工时)×标准分配率

=(ab-AB)c

3.效率差异 =(实际总工时-实际产量下标准总工时)×标准分配率

=(实际产量×单位产品实际工时-实际产量×单位产品工时标准)×标准分配率

=(AB-Ab)c

由于三差异分析法中产量差异与效率差异之和等于二差异分析法中的能量差异,所以本文只就三差异分析法展开讨论。首先用现行三差异分析法进行差异分析,以便讨论问题。

例1:第一基本生产车间2016年只生产一种甲产品,制造费用标准成本和实际成本分别见表2和表3。要求:1.计算固定制造费用小时标准分配率;2.用现行三差异法分析2016年全年固定制造费用成本差异。

用现行三差异法分析如下:

(1)固定制造费用小时标准分配率c

=固定制造费用预算总额÷预算标准总工时

=17 000÷1 700=10元/小时

(2)用现行三差异法分析2016年全年固定制造费用成本差异如下:

固定制造费用成本差异=实际固定制造费用-Abc=20 000-110×17×10=1 300元

意味着固定制造费用实际比标准超支1 300元,属于不利差异。具体原因如下:

预算差异=实际固定制造费用-abc=20 000-100×17×10=20 000-17 000=3 000元

实际比预算超支形成不利差异30 00元。

产量差异(闲置能量差异)=(ab-AB)c=(100×17-110×17.5)10=(1 700-1 925)10

=-225×10= -2 250元

实际产能比预算产能多225工时,形成有利差异2 250元。亦即预算生产能力超额使用,生产能力预算指标完成良好。

效率差异=(AB-Ab)c=(110×17.5-110×17)10=550元

由于实际效率比标准效率低,形成不利差异550元。

二、现行固定制造费用成本差异分析存在的问题

(一)没有把约束性和酌量性固定制造费用的成本差异分开分析

现行固定制造费用成本差异的计算和分析,不就约束性固定制造费用和酌量性固定制造费用的成本差异分别计算分析,只就固定制造费用的差异总额进行计算分析,这与两者差异的原因和作用不符。

由于固定制造费用根据成本总额是否受管理者决策影响改变分为约束性固定制造费用和酌量性固定制造费用。酌量性固定制造费用可能因管理者的短期决策行为变动,如车间职工培训费、非强制性保险等。企业管理当局可以视情况决定其是否需要发生、发生多少。所以它与企业生产能力没有必然联系,因此无需对其进行产量和效率这两项与生产能力利用程度相关的差异分析。约束性固定制造费用不受企业管理当局短期决策行为影响,如车间固定资产折旧费、劳动保护费、取暖费等,这类成本是维持企业最低生产能力的成本,无论是否生产产品,都会发生。因此对约束性固定制造费用既进行预算差异分析,又进行产量和效率差异分析。

(二)产量差異只关注预算生产工时与实际生产工时差异,忽略可实现最大生产工时与实际生产工时差异

由例1的差异分析结果可知,该企业2016年的产量差异(闲置能量差异)是有利差异-2 250元。其含义是由于实际生产工时高于预算产量下的标准工时225小时,意味着企业预算生产能力超额使用,预算产能完成情况良好。但这只是预算生产工时的超额使用,并不代表企业可实现最大生产工时(设计生产工时)已充分利用甚至超额使用。由表2和表3可知企业可实现最大生产工时(设计生产工时)是2 000工时。而无论预算工时还是实际工时均未达到企业可实现最大工时,表明虽然企业预算工时超额完成,但实际工时仍然低于可实现最大工时,致使现有生产工时实际存在浪费。因此企业在欢呼预算工时超额完成时,更应看到生产工时实际使用不足造成的成本差异即成本浪费。

综上所述,笔者认为固定制造费用成本差异分析应进行改进。

三、现行固定制造费用成本差异分析的改进

(一)对酌量性固定制造费用只进行预算差异分析

酌量性固定制造费用与企业生产能力没有必然聯系,无需对其进行产量和效率这两项与生产能力利用程度相关的差异分析,对酌量性固定制造费用只分析预算差异,计算酌量性固定制造费用每个成本项目实际总成本与该项目预算总成本的差异,进而分析差异产生的原因是否合理即可。仍然以表2和表3资料为例,期末对酌量性固定制造费用差异分析如下:

酌量性固定制造费用差异=实际数-预算数=6 000-5 000=1 000元

酌量性固定制造费用实际发生额超出预算1 000元,对酌量性固定制造费用项目逐一分析差异原因即可。

(二)约束性固定制造费用增加设计生产工时与实际生产工时的差异分析

由于约束性固定制造费用是维持企业最低生产能力的成本,因此对约束性固定制造费用既要进行预算差异分析,又要进行产量和效率差异分析。即采用二因素分析法或三因素分析法进行成本差异分析。但在进行约束性固定制造费用成本差异分析时要从两方面进行:一是采用现行成本差异分析方法进行成本差异分析,目的是考核预算完成情况,为进行各责任中心的业绩评价提供数据,可称为约束性固定制造费用预算执行差异分析;二是增加设计生产工时与实际生产工时的差异分析,目的是考核企业设计生产工时的利用情况,以便进一步挖掘企业生产能力的潜力,提升企业价值,可称为约束性固定制造费用设计工时利用差异分析。下面依旧依据表2和表3资料,对第一基本生产车间甲产品约束性固定制造费用成本差异分析(只就三因素分析法展开讨论)。

1.约束性固定制造费用预算执行情况差异分析

约束性固定制造费用成本差异= 实际约束性固定制造费用-AbC1

=14 000-110×17×7.0588235=14 000-13 200=800元

约束性固定制造费用实际比标准超支800元,属于不利差异。具体原因如下:

预算差异=实际固定制造费用-abC1

=14 000-100×17×7.0588235=14 000-12 000=2 000元

实际比预算超支2 000元,形成不利差异

产量差异(闲置能量差异)=(ab-AB)C1

=(100×17-110×17.5)7.0588235=(1 700-1 925)7.0588235 = -225×7.0588235= -1 588.24元

实际产能比预算产能多225工时,形成有利差异1588.24元。亦即预算生产能力超额使用,生产能力预算指标完成良好。

效率差异=(AB-Ab)C1=(110×17.5-110×17)×7.0588235 =(1 925-1 870)×7.0588235=388.24元

由于实际效率比标准效率低,形成不利差异388.24元

2.约束性固定制造费用设计工时利用情况差异分析

约束性固定制造费用成本差异=实际约束性固定制造费用-AbC2

=14 000-110×17×6=14 000-11 220=2 780元

约束性固定制造费用实际比标准超支2 780元,属于不利差异。具体原因如下:

预算差异=实际固定制造费用总额-预算固定制造费用总额

=14 000-12 000=14 000-12 000=2 000元

实际比预算超支2 000,形成不利差异,应进一步查明预算超支的原因。

产量差异(闲置能量差异)=(D-AB)C2

=(2 000-110×17.5)6=(2 000-1 925)6=75×6= 450元

实际产能比设计产能少75工时,形成不利差异450元。亦即设计生产能力没有充分利用,存在生产能力闲置情况。

③效率差异=(AB-Ab)C2=(110×17.5-110×17)6=(1 925-1 870)6=330元

由于实际效率比标准效率低,形成不利差异330元。