从冲突到融合:隋唐五代时期武陵地区土客关系研究

2018-01-31曹大明陈沛照

曹大明,陈沛照

(1.三峡大学 民族学院,湖北 宜昌 443002;2.湖北民族学院 学报编辑部,湖北 恩施 445000)

武陵地区位于湘鄂渝黔交界地带,该地区生活着土家族、苗族、侗族、白族、汉族、瑶族等30多个民族。历史上,活动于武陵地区的族群种类庞杂,数量繁多,既有“三苗”、“巴濮”、“五溪蛮”、“武陵蛮”、“苗蛮”、“巴郡蛮”、“仡佬蛮”、“土蛮”等土著“蛮夷”群体,也有“夏人”、“流寓”、“流民”、“客家”、“客民”、“汉人”等外来人群。目前,学界有关这个区域的族群关系研究主要是传统的民族关系史研究。这些研究主要分为区域族群关系史的研究、族群间的族群关系史研究等。对于该区域由于人口流动带来的“土/客”关系,却较为鲜见。即使有部分学者注意到了“土/客”关系,其研究要么将其视为“土家族”与“汉族”之关系,从政治、经济、文化等角度探讨彼此间的多层次互动及其历史影响;要么将其完全纳入移民史的范畴,分析移民的动因、范围以及影响。第一种路径基本上是传统民族史的研究范畴。这一类的研究首先预设一个或多个族群实体的存在,然后从不同的时空中筛选一些文化因素展开分析,探讨不同族群之间的关系。这种“溯源”研究对于探讨一个或多个族群的发展脉络具有重要作用,但一定程度忽略了作为文化主体的族群在历史情境的主动性与选择性。如此,武陵地区历史上复杂、生动的“土/客”关系基本上被表述成了简单、僵化的“土家族/汉族”关系史。第二种路径则多把“客民”视为汉族,一定程度忽视了移民族群身份的异质性。因此,本文从区域社会史的视角深入分析隋唐五代时期武陵地区的土客关系,既有助于探讨土家族的形成、演变机制,也有利于丰富和深化武陵地区族群关系研究。

一、“华/夷”之间:土著的分布和变迁

经历了三国魏晋南北朝的长期动荡和土客族群融合之后,隋唐五代时期的武陵地区逐渐恢复了相对的稳定。这一时期,随着中央王朝统治力量的加强和更多的人进入或者走出武陵地区,武陵地区特别是生活在平原、山区平坝和交通要道的土著人群,逐渐为外界和统治者所认知。他们既是三国魏晋南北朝时期土客融合的结果,又与新来的客民一起,构成了隋唐五代时期武陵地区的土与客。

(一)土著“蛮夷”

隋唐五代时期武陵地区的土著“蛮夷”主要有“清江蛮”、“峡中蛮蜑”、 “武陵蛮”、 “石门蛮”、“五溪蛮”、“五溪獠”、“思州蛮”等。“清江蛮”主要是指生活在鄂西南清江流域的“蛮夷”。《隋书·地理志上》载清江诸郡的族群情况言:“多杂蛮左”,其藏于偏僻山谷的“蛮左”,“言语不通”,“颇与巴、渝同俗”(《隋书·地理志上》)。该书《周法尚传》也载:“黔安夷向思多反,杀将军鹿愿,围太守萧选,法尚与将军李景分路讨之。法尚击思多于清江。破之,斩首三千级。”又载炀帝时隋将郭荣讨黔安首领田罗驹曰:“(田罗驹)阻清江作乱,夷陵诸郡民夷多应者,诏荣击平之。”上述“清江蛮”不是隋唐始有,其在南北朝时期即有酋帅向邹兄弟四人在北周建德二年(573年)相率内附、立施州,“建平蛮”向光候“寇暴峡州”、“走清江”,巴东、建平、宜都等郡“蛮夷”为寇、“诸郡人户流散,百存不一”。可见,“清江蛮”是南北朝时期“建平蛮”、“宜都蛮”、“峡中蛮”等“蛮左”的继替,同时又吸收了流散或逃亡入蛮的人户。

“峡中蛮蜑”是指生活在峡中一带的“蛮夷”和“蜑人”。早在南北朝时,“峡中蛮”就比较活跃。北周赵煚迁峡州刺史时,“蛮酋向天王聚众作乱,以兵攻信陵(今湖北巴东县)、秭归”(《隋书·赵煚》)。隋朝赵轨任夷陵郡刺史时,朝廷更是利用恩惠“抚辑萌夷”(《隋书·循吏·赵轨》)。李唐时,“峡中蛮”势未减,有“开州蛮首冉肇则反,率众寇夔州”;有巴东“蛮帅”冉安昌率“蛮兵”助唐军平萧铣,以致李唐王朝封其为昭慰使,满足其“以务川当牂牁要路,请置郡以抚置”的要求,成为思、逸等州境土“置辟夷,民之附”(《贵州通史·名宦》)之始。五代时,峡中一带虽地连巴蜀,但道路却受制于生活在此的“蛮夷”。峡中一带的“蜑人”,他们在魏晋南北朝更是兴盛一时,以致隋在灭陈之战争中,信州(今重庆奉节县)总督杨素也是依靠“蜑人”之舟师攻取三峡天堑。五代时,峡中仍有“蜑人”活动,否则《旧五代史》不会有“数年间,巴、邛蛮蜑不敢犯境”(《旧五代史·李承约传》)之载。五代之后,峡中一带的“蜑人”鲜见于史,这表明他们已与其他族群融合,作为一个族群已不复存在。

与秦汉和魏晋南北朝时期不同,隋唐五代时期的“武陵蛮”虽然指的仍是生活在武陵郡的“蛮夷”,但由于这一时期的朗州武陵郡仅辖武陵、龙阳二县,故是时“武陵蛮”早已不是湘西北、湘西与黔东北“诸蛮”的统称,而是活动范围大为缩小的“朗州蛮”[1]。对此,相关史志以雷满起义为中心有详载。雷满者,朗州武陵人,本是渔师,有勇力。当时“武陵诸蛮”数叛,荆南节度使高骈擢满为裨将,准备去镇压“蛮夷”。满从骈至淮南,后逃归,与里人区景思猎大泽中,啸亡命少年千人,署伍长,自号“朗团军”,推满为帅,区景思为司马,袭州杀刺史崔翥(《新唐书·王处存传》)。后满请附于唐,被授武贞郡(澧、朗)节度使。此外,以文献对雷满“凶悍骄勇、文身断发”的记载观之,其所领导的“武陵蛮”应是秦汉魏晋南北朝时期“武陵蛮”在朗州的延续。在雷满的影响下,“石门蛮”也蠢蠢欲动。

“石门蛮”即生活于唐代澧州石门县一带的土著“蛮夷”。该“蛮夷”是秦汉“武陵蛮”、魏晋南北朝“天门郡蛮”的传续。受“武陵蛮”雷满举兵得志之影响,石门“峒酋”向瑰也“集夷獠数千,屠牛劳众,操长刀柘弩寇州县,自称‘朗北团’”,并攻陷澧州,杀刺史吕自牧,自称刺史(《新唐书·王处存传》)。朝廷征讨之,向则召梅山十峒獠响应,共同抗争。

“五溪蛮”是指生活于隋唐五代时期五溪地区的“蛮夷”。此时的“五溪”大致与秦汉魏晋南北朝时期的“五溪”地区相当,主要包括沅水中上游以及酉、武、锦、巫诸支流地区,其所涉州主要有辰州、锦州、奖州、叙州、溪州、晃州等,故“五溪蛮”实乃“五溪”地区诸州“蛮夷”的统称。据《新唐书·宦者上》载:“(开元)十二年,五溪首领覃行章乱。诏思朂为黔中招讨使,率兵六万往执行章,斩首三万级。”(《新唐书·宦者上·杨思朂传》)《旧五代史》则是明确将溪州统辖于五溪,故有“(天福四年)夏四月庚寅朔,湖南奏溪州刺史彭士愁、五溪酋长等乞降,立铜柱于溪州,铸誓状于其上,以五溪铜柱图上之”(《旧五代史·晋书第五·高祖纪五》)之记载。此外,唐代张鷟的《朝野佥载》也详载了“五溪蛮”的悬棺葬俗。具体而言,隋唐五代时期的“五溪蛮”主要细分为“溪州蛮”、“辰州蛮”、“锦州蛮”、“奖州蛮”、“叙州蛮”、“飞山蛮”。“溪州蛮”是指生活在唐溪州灵溪郡一带的土著“蛮夷”。该族群在南北朝时有“酉溪蛮”、“黔阳蛮”等称呼,自唐始有“溪州蛮”之称呼,迨至元明仍有该称呼见于史籍。其活动范围主要在今湘西州龙山、保靖、永顺、古丈县地。“辰州蛮”是指生活在辰州卢溪郡一带的土著“蛮夷”。该称呼唐代有之,五代沿袭之,故《旧唐书》有“黔中观察使窦群为开州刺史,以为政烦苛。辰、锦二州蛮叛”(《旧唐书卷·宪宗上》)之言,《新五代史》则有“辰州蛮酋宋邺”等“率溪峒诸蛮皆附于殷”(《新五代史卷·楚世家第六·马殷传》)之载。其在唐五代时的活动范围主要在今沅陵、泸溪、辰溪、古丈、吉首、花垣等县(市)地。“锦州蛮”是指生活在唐锦州灵阳郡一带的“蛮夷”。唐代有“锦州蛮叛”(《旧唐书卷·宪宗上》)之记载,五代则有“黔南巡内溪州刺史彭士愁引奖、锦州蛮万余寇辰、澧州”(《资治通鉴卷·后晋纪三》)之言。其在唐与五代时期的活动范围主要在今湖南怀化麻阳、凤凰、保靖等县地。“奖州蛮”即生活在唐奖州龙溪郡一带的“蛮夷”。五代即有“奖州蛮”受溪州刺史彭士愁“引导”与“锦州蛮”一同“寇掠”辰州、澧州。其活动范围主要在今新晃、芷江和怀化市区部分地域。“叙州蛮”是指生活在唐叙州潭阳郡一带的“蛮夷”。该“蛮夷”主要活动于今湖南怀化市黔阳、会同、洪江、通道、靖州、邵阳绥宁、城步等地。唐宪宗年间由黔州观察使窦群“驱役太急”所引起的张伯靖领导的“蛮反”就有“叙州蛮”参与。据《资治通鉴·后梁纪二》载,开平三年(909年),“叙州蛮”在酋帅潘金盛的领导下“恃其所居深险”,数次侵扰马楚边;乾化元年(911年),马楚将吕师周“引兵攀藤缘崖,入飞山洞,袭潘金盛”,并“擒送武冈斩之”(《资治通鉴·后梁纪二》)。与此同时,《资治通鉴·唐纪七十六》载,“飞山、梅山蛮”曾一同“寇湘潭”(《资治通鉴卷·唐纪七十六》)。所谓“飞山”者,今靖州、城步有之。故“飞山蛮”即生活在今湖南怀化靖州、邵阳城步等地之“蛮夷”。又因这些地方在唐代属叙州,故“飞山蛮”应是“叙州蛮”之一部。

此外,包括唐代思州在内,湘西、黔东、黔中、渝东南一带还生活有一定数量的“獠”人。这些“獠”人是三国魏晋南北朝时期“武陵五溪獠”的延续。故其在隋唐五代时期也主要分布于五溪一带。如《元和郡县图志·江南道六》载叙州曰:“舞溪獠、浒之类……但羁縻而已”;载朗溪县境沅、奖水言:“西南自獠界流入。”(《元和郡县图志·江南道六》)沅、奖水之西南界,即包括黔东北、渝东南一带,故《太平寰宇记》言黔州多“杂居溪洞”、“性犷悍”的“蛮獠”,又载思州风俗曰:“同黔中地,在荒徼之外,蛮獠杂居,言语各异。”(《太平寰宇记卷·江南西道二十·思州》)此外,思邛县也是“唐开元四年招集生獠以置”(《太平寰宇记卷·江南西道二十·思州》)。由此可见,隋唐五代时期,五溪地区不仅生活着“蛮”,还有一部分的“獠”人。

“思州蛮”是指生活在唐五代时思州及周边一带的“蛮夷”。其活动范围大致相当于今贵州思南、沿河、印江、务川以及重庆秀山、酉阳等县(市、区)地。思州始置于唐。自此,“思州蛮”逐步进入人们的视野。其“蛮”最为人知晓的是隋朝“文武兼资,以平蛮功开皇二年(582年)授黔中刺史,累功授宣慰节度使,子孙世袭宣慰职,今思、石、酉阳、沿、婺皆其辟地”[2]的田宗显,唐代“以务川当牂牁要路,请置郡以抚之”(《贵州通志·名宦·思南府》的“蛮帅”冉安昌。

上述土著“蛮夷”主要是按地域,而不是种类、族属进行分类的。这些土著“蛮夷”可能只有一个种类或族群,也可能包含多个种类或族群,其具体情况需具体分析。如“清江蛮”主要属“廪君蛮”,他们主要是土家族的先民;“五溪蛮獠”则包含多个种类或族群,他们既有“盘瓠蛮”、“廪君蛮”,也有部分的古濮人或者越人,主要是苗族、土家族、侗族、仡佬族的先民。

(二)土著“夏人”

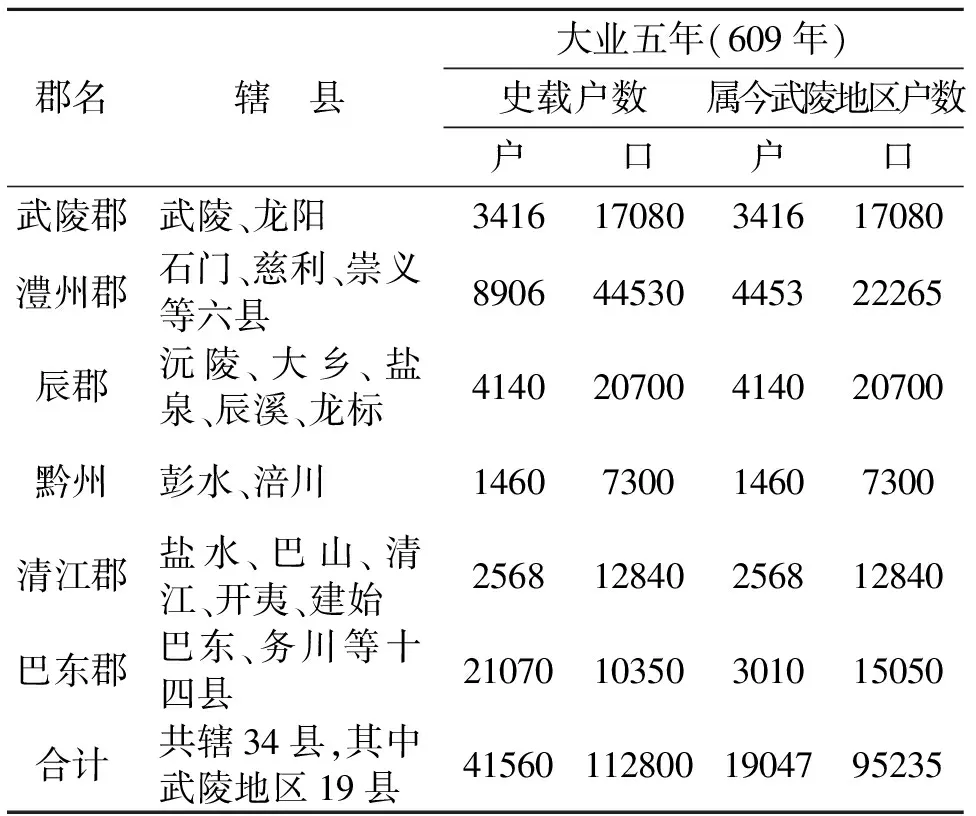

隋唐五代时期,武陵地区的土著除了“蛮夷”外,还生活着不少的“夏人”。故《隋书》在言沅陵、清江等郡“多杂蛮左”时曰:“其与夏人杂居者,则与诸华不别。”(《隋书·地理志上》)《资治通鉴》载后周武平节度使(今湖南常德市一带)周行逢也有“朗州民、蛮杂居,将卒骄惰”(《资治通鉴·世宗睿武孝武皇帝中》)之言。可见,武陵地区之沅陵、清江、武陵郡存在不少的“夏人”,且他们的居处不是偏僻的山谷,而是交通等条件相对较好的城郭。对此,《舆地纪胜》引唐时所修的《夔州图经》言涪州之风俗曰:“其俗有夏、巴、蛮、夷。夏则中夏之人……巴夏居城郭,蛮夷具山谷。”(《方舆胜览·涪州》)至于土著“夏人”的户口,《隋书·地理志》所载大业五年(609年)武陵地区各州郡之户口即是其反映,具体如下:

表1 隋大业五年(609年)武陵地区户口估算表

注: 1. 《隋书·地理志》只载当时各郡户,并未载口。是时尽管存在狭、宽之别,在此仍以当时全国平均每户5口折算;2.澧州郡当时辖6县,属武陵地区有3县,故户口只取其的一半;3.巴东郡当时辖14县,属武陵地区有2县,故户口只取其1/7。

由于隋唐五代时期,土著“蛮獠”一般不是编户齐民,故其户口多未被官府统计。由于流动人口入籍一般需要较长的时间,因此,这一时期武陵地区的户口数基本上是土著“夏人”的户口。也就是说,武陵地区在大业五年(609年)大致有19047户、95235口的土著“夏人”。其中,其代表性的土著有两位:一是唐时武陵人韩约。他曾历两池榷运使、虔州刺史、榷安南都护使,文宗时授左金吾大将军;一是五代长阳人李景威。他“曾仕高氏,为水手都指挥。宋建隆中,假道江陵以讨张文表。景威恐宋师袭己,欲伏兵攻之。判官孙光宪不从。景威扼吭而死。太祖曰:‘忠臣也。’命王仁贍,厚?其家。”(《明一通志·荆州府·人物》)

唐代前期,由于战乱较少,社会相对比较稳定,武陵地区与全国一样,人口增长很快。中后期特别是“安史之乱”以后,户口又出现锐减的情况。这种猛增和剧减一方面与政局或社会稳定有关,另一方面也是人口流动、迁徙的反映。

二、多样的来源和复杂的身份:客民的迁入

隋唐五代是武陵地区经济社会发展的一个重要时期。这一时期的中前段,即隋至唐“安史之乱”之前,伴随着区域开发的加快以及区域社会的相对稳定,武陵地区迁入了不少的人口。“安史之乱”之后,北方社会动荡、战火纷飞,不少在籍之人为躲避战乱,也南下荆楚或流迁武陵地区。他们的到来,既促进了区域经济社会的发展,也带来土客关系的新变化。

受中国经济重心逐步南移、统治者重视以及区域社会相对稳定等因素影响,武陵地区在隋唐五代时期涌入不少的客民。这些人迁入的动因是多方面的,既有避乱的,也有招徕的。据《旧唐书·地理志二》载:至德年间之后,由于中原多变故,北方襄、邓等州郡百姓以及“两京衣冠”多至江、湘,使包括武陵地区部分地方在内的荆南各州郡人口比之前增长了十倍,因此才设置了荆南节度使(《旧唐书·地理二》)。由此,崔瓘升迁澧州刺史时,曾通过“下车削去烦苛,以安人为务”的方式招集“流亡襁负”,增加户口数万(《旧唐书·崔瓘传》)。一边是战乱,一边是相对安定,再加上一定的招徕政策,必引来不少的客民。如湖南常德卜氏,其先祖即因避唐乱由陕西播迁楚南浏阳石桥,然后由十四世树德公之子希荣、希华在明永乐间迁居武陵地区[3];湖南怀化靖州会同县张启祥,本河南祥符人,系登开元进士,也在“安史之乱”时“避于楚地”靖州(《靖州直隶州志·流寓》);湖南怀化会同伏龙张氏,其始迁祖祥公本金陵人,后徙中州汴梁,因“安史之乱”徙楚之长沙,数年后又徙居会同伏龙乡蓝田村[4]1214-1215;北宋武陵青陵人柳拱辰,其先祖本系青州人,五代时避乱荆楚而成武陵人,《舆地纪胜·常德府·人物》对其有详载。

上述避乱或者招徕的,主要是普通的民众,并不包括因置州郡或者贬入的官宦,军事镇戍迁入的军士。其实,隋唐五代时期,武陵地区也迁入了不少的官宦、军士及其眷属。这些官宦、军士及其眷属,多数任满后返回京城或原籍,但也有一部分官宦、军士因卒于任上,或者落籍,或者其他原因留在了武陵地区。如湖南怀化麻阳板栗树田家寨田氏,据传其先祖系隋时留居湘西乾州之官[4]839;湖南辰州府传有瞿夫人传说,本豫章人。隋末其兄为辰州刺史,亦随其兄来辰,并经其兄介绍嫁给了豫章人黄元仙者。隋亡,元仙弃官。瞿与夫隐居州西之罗山,并羽化为神(《明一统志·辰州府·仙释》);唐宪宗时滑州灵昌(今河南滑县)人卢杞曾贬谪于澧州,并卒于官,留在了当地(《旧唐书》);沅陵宋氏,其先世祖居来自江西新建县,后移居吉水县,五代时随马希范征苗从而落业沅陵,尔后子孙散居县境江南江北上下游河滨[4]763;湖北长阳榔坪秦氏,其始迁祖珦公,系唐僖宗元年赐进士出身,为越州(今湖北秭归)刺史。因黄巢之乱避兵龙城乡(秭归乡名)白庙岭,后旋移长阳佷阳咸池落业。[5]20

除普通民众、官宦、军士及其眷属外,一部分僧道随佛、道教的传播在隋唐五代时期也迁入了武陵地区。特别是澧州、朗州,更是吸引了数位高僧驻锡于此。如唐澧州慧演本湖北襄阳人,“因入南岳,遂住澧阳”(《宋高僧传·唐澧州慧演传》)时,周边得道者已比较多;澧州蘓溪元安,俗姓淡,凤翔麟游人。其“闻道夹山,道盛德至,造澧阳”,“又增明净,后开乐普山,寻居蘓溪,答训请益,多偶句,华美为四海传焉”(《宋高僧传·唐澧州蘓溪元安传》);澧州开元寺道行,姓杨,桂阳人。其“就澧阳西南伐木为室,方丈而居,虎豹多伏击于床榻之间”(《宋高僧传·唐澧州开元寺道行传》);住朗州开元寺的慧昭,不知何处人也,其性僻而高,极有感通(《宋高僧传·唐武陵开元寺慧昭传》);原居于澧州澧阳,后经武陵太守薛延望坚请始迁居朗州德山院的宣鉴,姓周,剑南人,“其道芬馨四海,禅徒辐凑,伏腊堂中常有半千人矣”。(《宋高僧传·唐朗州德山院宣鉴传》)

其实,不管是民众,还是官宦、军士,亦或是僧道,其进入武陵地区路线主要有如下三条:一是由长江沿沅水、酉水、澧水等溯江而上进入,其中尤以地势相对平坦、交通条件较好的朗州、澧州接纳的人数为多,渐次是丘陵为主的峡州、辰州,接着才是山地为主的施、锦、溪等州。唐刘禹锡贬为朗州司马时所作的《作武陵书怀五十韵》中“邻里皆迁客,儿童习左言”(《刘宾客文集·五言今体三十首》)的诗句足见当时朗州一带的“迁客”之多。其后,刘禹锡任夔州刺史时在建平郡(今重庆巫山县)听到当地的竹枝歌“如吴音”则说明当地可能迁入了不少江南的人,否则不会有巴蜀之竹枝歌带有吴声[6]。湖北来凤、湖南龙山交界处,酉水河边唐时开凿的仙佛寺摩崖造像更是说明,唐时已有不少人来到了武陵地区的腹地。一是由长江沿清江溯江而上,然后走陆路进入施州。一是由长江沿乌江溯江而上进入。唐贞观十三年(639年)与天宝元年(742年)统计的武陵地区各州郡户口增长也反映了这一情况,具体如表2:

表2 唐代贞观十三年(639年)和天宝元年(742年)武陵地区户口估算表

注: 1.数据主要来源《旧唐书·地理志》和《新唐书·地理志》;2.巫州跨湖南、贵州与广西三省,领3县,但主体仍在武陵地区,故忽略其不在部分;3.贞观十三年及之前,湘西南只设辰、巫州,锦州、奖州、溪州贞观十三年未有设置,故空缺;4.锦州领5县,奖州领3县,跨湖南、贵州两省,但均在武陵地区,故其户口均列入;5.归州领3县,其中只有巴东在武陵地区,故其贞观、天宝年间的统计数据只计1/3;峡州领5县,其中只有长阳在武陵地区,故其贞观、天宝年间的统计数据只计1/5。

由上可知,天宝元年(742年)武陵地区户口与贞观十三年(639年)相比增长了近一倍。其中增长最快的是澧水、沅水流域。澧州五县在贞观十三年(639年)户口分别是3474、25826,至天宝元年(742年)户增至19620,口则增至93349。100年左右的时间中,户数增加了5倍多,人口增加了将近4倍。这种增长虽然有唐前期政局稳定带来的正常的猛增,但也超过全国户口的水平,由此说明这一时期澧州还吸收了大量的外来人口。朗州户口增长的速度虽没有澧州快,但户数也将近增长了4倍,人口也增长了2倍多。至于沅水中上游,从贞观年间辰、巫(叙)的2州10县到5州18县的州县设置本身就说明这一时期该地区户口的增长,否则朝廷不会在此辟设新的州县。表现在具体的数字上则是户增加3322,人口增加24512。考虑到当时沅水中上主要还是不入版籍的土著“蛮獠”的天下,李氏唐朝的控制仅局限于沅水沿岸的河谷平地以及交通要道或周边的实际,户口的这种增长除了反映人口的自然繁衍,也一定程度体现了外来人口的迁入。

至于迁入客民的来源,主要以来自北方的为主,但也不排除一些来自东部或者东北方向的民众。对此,谭其骧先生在《湖南人由来考》中有“五代以前,外省人之移入湖南者,大都来自北方”[7]210、“至五代而江西人始有组织自动的湖南开发行动”[7]197之言。谭先生分析的虽然是湖南地区,但湘东北、湘西属武陵地区,故其分析亦可一定程度说明武陵地区之情况。此外,东北方向的峡江或者江汉平原也有部分民众受区域地区开发挤压的影响迁入武陵地区。如湖北长阳县贺家坪二岩坡《熊氏族谱》载:“吾祖来也,江西到鄂江陵,历经五代,乃移二坡(二岩坡)。高祖远、照二公生于归州,家成长阳。”[5]27这些民众虽以汉人为主,但也包含部分的“蛮民”。否则不会出现思州酋帅冉安昌“据保巴东,立家夔州”的传说和记载(《松桃厅志·名宦》)。此外,杨洪林在研究鄂西南移民时也认为,隋唐时期有蛮民从峡江地区迁至清江流域[8]。由此可见,隋唐五代时期迁入武陵地区的民众族群身份复杂,虽以汉人为主,但也包含部分“蛮民”。

三、从冲突到融合:土客关系的演化

隋唐五代时期大量外来人口的迁入,带来新的生产工具和技术,使武陵地区的农业、手工业等有了较大的发展。农业上,武陵地区虽然总体上仍是以刀耕火种为主,但在一些交通相对比较便利,地势相对平坦的盆地、坝子或河谷台地上还是使用了犁锄、鼎铛之类的工具,并开辟了不少的耕地。前述黔东北费州多田县的设置本身就说明当地开垦了不少的田地,否则不会以“多田”命名;杜甫《郑典史自施州归》诗中“又重田畴辟”(《杜工部集·古诗五十三首》)则说明鄂西南之施州耕地面积的扩大。手工业方面,楚王马希范与彭士愁在溪州(今湖南永顺县)会溪坪结盟所铸的铜柱则显示了冶炼技术和手工技术的发展水平:铜柱重5000斤,高1丈2尺,六棱中空,柱面镌刻2118字铭誓,十分精巧。商业上,一些外来商人深入武陵地区收购“溪货”,同时又把外面的农具和生活用品运往溪洞,满足了人们的需要。故有溪州铜柱铭刻言:“凡是王廷差纲,收买溪货,并都幕采伐土产,不许辄有庇占。”[9]

在经济发展和外来人口的影响下,武陵地区土客文化交流逐步加快,并极大推动了地方文化的发展。故明朝庞一德在《〈施南卫掌故初编〉序》中言施州之变曰:“施州冠带,肇自隋代。”(《增修施南府志·旧序》)同治《恩施县志》则载:“恩施自唐宋以来,历千余年,皆有学,人才炳蔚,已代有传人矣。”(《恩施县志·学校志》)在土、客混居的沅陵、清江等郡县,与夏人杂居的土著“蛮左”已与“华夏”没有什么区别。与此同时,一些或“军事镇戍”,或“武力胁迫进入”,或逃避战乱进入偏远的土著“蛮夷”居住区的客民则逐渐习得土著“蛮獠”的文化。武陵地区流传的有关外来客民土著化或者“蛮化”的传说故事即是佐证。如五溪都防御史、富州刺史向通汉本青州(今山东青州)人,唐僖宗朝隔在溪峒。经过发展,向氏“反客为土”,在与辰州接境的地方成了大姓巨族。通汉成了豪酋,但仍保持一定的华夏特色,故《宋会要辑稿·蕃夷道》载曰:“(向通汉)因母疾,不食荤迨今三十年,言语与中华无异,所居与辰州接境。时王师讨彭儒猛之叛,通汉表请表纳土入觐,故优礼之。”[10]怀化会同杨姓传说其嫡祖杨再思之父系唐文宗开成四年(839年)由淮南(扬州)丞调守叙州而来[4]1099;湘西、黔东北田姓则认为其始祖宗显公原系陕西蓝田县人,居巴峡,隋开皇年间以平蛮功授黔州刺史,遂家黔。今思南、石柱、酉阳、沿河、务川等皆其开地。花垣一带子孙成了苗族,思南、石柱、沿河、酉阳等地的则成了土家族[4]840;永顺、保靖、龙山彭姓则流传其祖先来自江西吉安,依附于“老蛮头吴著冲”,后彭瑊(有的言彭士愁)与漫水(今湖北来凤)向氏联合打败吴著冲,成为溪州刺史。上述传说,诚如谭其骧先生所言:“此其故盖以江西移民本占湖南今日汉族之绝大多数,为适应环境计,自以托籍江西为最有利,且最可见信于人耳。”[11]但这些传说故事却隐含着一定的历史真实,即唐末五代时武陵地区已迁入不少的外来人口。永顺、保靖、龙山流传的彭、吴作战的传说更是说明,一部分外来的酋豪已“反客为土”,与土著“酋豪”争夺地方的控制权。唐末五代马楚政权与土著彭氏的大战就是土客酋豪争夺地方控制权的典型案例。许州鄢陵(今河南鄢陵)人马殷通过武力,陆续消灭了各州割据势力,建立了马楚政权。武陵地区之朗、澧、辰、叙等州以及贵州、广西一部分地区皆其辖区。朗州酋帅雷满、溪峒酋帅宋邺、昌师益等均附于马楚。马楚则沿袭唐之羁縻府州制度,册命各酋帅刺史等官职,由其代为统治各地。至马希范时,马楚政权一些所谓的“王廷差纲”也进入溪州,“收买溪货,并都募采伐土产”(《永顺县志·风土志》)。与此同时,为扩大自己的势力,溪州彭氏在战胜吴氏后,“春夏则营种,秋冬则暴掠”(《九国志·彭师暠传》),也多次进入马楚之境掠夺财富与丁口,并于天福四年(939年)由彭士愁率溪、锦、奖等州“蛮獠”攻打马楚之辰、澧二州。马楚派刘勍、廖匡齐等率兵征讨彭士愁。彭兵败,逃入山中,并遣其子彭师暠率酋豪以及锦、奖、溪三州牌印请降。后经议和,彭氏表示愿归顺马楚政权,马楚政权则仍授彭氏为溪州刺史,“就加检校太保,其诸子、将吏,咸复职员,锡赉有差,俾安其土”,并于天福五年(940年)“立柱以誓”(《永顺县志·风土志》)。外来马楚与土著彭氏之争,以马楚妥协结束。从此,土著彭氏合法拥有了溪州,直至清代“改土归流”的到来。

此外,五代后期彭玕部将刘言与武陵土著王逵、周行逢的争斗,同样具有上述性质。刘言原为彭玕部将,后随彭投马楚政权,被马希范封为辰州刺史;周行逢,武陵人,少时起陇亩为团兵,坐罪黥配溪州铜坑。后投奔刘言,成为指挥使;王逵,武陵人,少为静江军卒,为马希萼之部下,后升为静江指挥使。马希萼引“武陵蛮”攻打长沙时,命逵为先锋。攻取长沙后,王逵与副指挥使周行逢率兵千人在长沙营建长沙府舍,并决定举兵反马希萼。于是,王逵与周行逢从长沙回朗州,废马希萼之子,赶走节度使马光惠,并推举刘言为武平军留后。刘言被推举为武平军留后不久,于广顺二年(952年)移治所于朗州,并向周朝贡。刘由此被封为武平军节度使,王逵为武安军节度使,周行逢为武清节度使权知潭州军府事,并置武平军于武安军之上。王逵对此不满,周行逢为其谋策遂杀刘言。由此王逵成为朗州的控制者。此后,王被岳州团练使潘叔嗣所袭杀。潘派部将李简率武陵人迎周行逢于潭州为帅。周至朗州后,设计又斩杀了潘叔嗣。至此,周成了朗州的实际控制者,并被后周封为武平军节度使,制武安、静江等军事。周“故为武陵农家子,少贫贱无行,多慷慨大言,及居武陵,能俭约自勉”,并能以严法约束部将,故在其治下,朗州在短时间内达到了仓廪充实的程度。[12]

由上可见,唐末五代武陵地区方镇割据势力之间的战争,一定意义上具有土客之争的性质,是土著酋豪与外来大族争夺地方控制权的结果。战争有时以外来大族妥协结束,有时以土著酋豪胜利告终,但武陵地区羁縻控制的方式仍在延续,两宋时期也未有根本之改变。

四、结语

长期以来,学界沿着族群溯源论的思维逻辑,论及武陵地区族群及其关系,多将“土人”、“土蛮”、“土丁”、“土民”等与土家族等同,将“客民”、“客家”等视为汉民、汉族,有的甚至将宋代“土军”、“土丁”的出现视为土家族形成的标志。溯源论的要点在于将土著或客民当作一个具有共同体质、语言与文化特征的实体,然后分析、探讨其演变以及相互之间的关系。由此,族群成了不证自明或者“自古以来”的存在。然而,具体历史并非如此。本文所探讨的隋唐五代时期武陵地区的土客关系即是佐证。隋唐五代时期,武陵地区的土、客内涵丰富,关系复杂。土著既包括“蛮夷”,也包含“夏人”。土著的“蛮夷”和夏人之间虽然存在文化上的差别,但并没有严格的族群边界。与夏人杂居或毗邻而居的“蛮夷”,有些不仅文化上已与“诸华不别”,而且还入籍成了“编户齐民”。由此,他们逐渐完成了“华化”和“王化”,成了王朝的子民,也不再被士人歧视为“蛮夷”。与此同时,部分土著夏人或遁入,或被掳掠至深山,与没有成为“编户齐民”的“蛮夷”生活在一起,其文化则与诸“蛮夷”不别,由此他们则转化成了被视为“异于华夏”的“蛮夷”。

与土著相比,这一时期客民的来源、成分等更加复杂。这些客民主要以来自北方的为主,但也不排除一些来自东方或者东北方向的民众。他们当中,既有普通的民众,也有官宦、军士,还有少量的僧侣、道士。普通民众有避乱的,也有招徕垦荒的。官宦有置州郡迁入的,也有贬谪的。军士则多因镇戍迁入。僧侣、道士则是伴随佛教、道教在武陵地区的传播而迁入。他们的族属,虽以汉人为主,但也包含一部分的“蛮民”。

伴随着客民的迁入,武陵地区经济有了较大的发展。在经济发展的推动下,武陵地区土客文化交流逐步加快,并极大推动了地方文化的发展。在土、客混居的地方,与夏人杂居的土著“蛮左”已与“华夏”没有什么区别,进入偏远地区的客民也逐渐习得土著“蛮獠”的文化。一些客民经过发展,“反客为土”,成了地方大姓巨族,并与土著“酋豪”争夺地方的控制权。唐末五代武陵地区方镇割据势力之间的战争,一定意义上就是土著酋豪与外来大族争夺地方控制权的战争,具有土客之争的性质。

本文对隋唐五代时期武陵地区土客关系研究说明,土家族或者武陵民族研究不能简单、僵化地溯源,而应从国家与区域的视角,动态、深入分析和探讨土家族的形成、演变机制以及与其他族群(特别是客民)的关系。如此,既可拓展土家族研究的视野,也有利于丰富和深化对武陵地区区域历史文化的认识。

[1] 伍新福.湖南民族关系史(上卷)[M].北京:民族出版社,2006:129.

[2] (民国)杨化育,覃梦松.沿河县志卷14人物志一·乡贤[G].沿河土家族自治县地方志办公室内部资料,1996:213.

[3] 湖南图书馆.湖南氏族迁徙源流(一)[M].长沙:岳麓书社,2010:11.

[4] 湖南图书馆.湖南氏族迁徙源流(二)[M].长沙:岳麓书社,2010.

[5] 长阳民族宗教事务委员会,长阳民族文化研究会,长阳土家族自治县档案局.长阳宗谱资料初编[G].内部资料,2001.

[6] 孙杰.竹枝词发展史[D].上海:复旦大学,2012.

[7] 谭其骧.湖南人由来考[M]∥谭其骧.长水萃编.石家庄:河北教育出版社,2000.

[8] 杨洪林.明清移民与鄂西南少数民族地区乡村社会变迁研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013:18.

[9] 谢华.湘西土司辑略[M].伍新福,校长沙:岳麓书社,2008:282.

[10] 郭声波.宋会要辑稿·蕃夷道释·蕃夷五·南蛮[M].成都:四川大学出版社,2010:387.

[11] 谭其骧.近代湖南人中之蛮族血统[M]∥谭其骧.长水集(上).北京:人民出版社,1987:381.

[12] 吴永章.中南民族关系史[M].北京:民族出版社,1992:169-170.