低碳情境下制造企业社会责任对创新绩效的影响研究

2018-01-31,

,

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

1 引言

世界经济的快速崛起,尤其是工业经济的飞速发展,造成了一系列诸如雾霾、温室效应等气候问题。为了应对气候变化所导致的各类危机,国外政府、企业纷纷提出“低碳”概念,以督促资源消耗型企业进行转型发展。低碳创新是指以低耗能、低污染的绿色经济为基础,通过技术、制度、政策等手段,提高效能、节约能源资源、保护生态环境和节能减排的一种创新模式。据统计,自2000年起,我国制造业能源消耗占据工业能源总消耗的80%以上[1],中国名义碳排放量位居世界第一位[2]。面对国际社会带来的节能减排压力,我国政府正在积极推动企业进行低碳生产活动。制造企业是工业化进程的主导部分,承担着推动社会进步及国民经济发展的重要任务。然而,现阶段我国制造企业在生产过程中的高消耗、高成本现象依然显著。因此,在低碳经济时代,制造企业面临的任务不仅仅是高效率生产,其社会责任增加了节约能源资源、保护社会生态环境等低碳责任。

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担经济责任的同时,对员工、消费者、社会和环境承担责任的总称。Aertsa等的研究表明,社会公众监督对企业减少环境污染行为发挥着重要的作用[3]。Munasinghe和Kumara通过对14家工业企业的实证研究发现,企业社会责任对企业财务绩效有显著的正影响[4]。Kossoy和Ambrosi认为企业可以通过履行社会责任来获取竞争优势,从而提升自身绩效[5]。彭正龙和王海花[6]以创新过程的三个阶段为中介变量,构建了企业社会责任对开放式创新绩效影响的概念模型,通过实证分析发现企业社会责任有利于企业开放式创新绩效的提升。吴家喜[7]以国内民营企业为研究对象进行了实证分析,结果表明,企业社会责任通过学习承诺与共享愿景两个中介,正向影响技术创新绩效。

国内外学者对企业社会责任与创新绩效之间的关系进行了研究,为本文的深入研究提供了相关依据。然而,现阶段学者针对企业社会责任的划分,尤其是低碳环境下,着眼于低碳创新社会责任划分并未形成统一口径。此外,随着创新驱动发展战略的提出,我国创新模式逐渐向集群化发展,社会责任对于企业创新绩效的影响,已经不单单受制于企业自身和相关利益群体,企业所处集群网络对其创新绩效也将产生不同的影响。基于以上分析,本文主要从低碳环境入手,通过引入企业在集群中的声誉以及集群的低碳认知两个因素,分析制造企业社会责任对创新绩效的影响,从而为制造企业在低碳情境下提升创新绩效,提供相关对策、建议。

2 理论背景与研究假设

2.1 制造企业社会责任与创新绩效

企业社会责任即是企业对相关利益共同体所承担的责任,处于低碳经济背景下的制造企业,社会责任主要体现在其对于低碳生产、制造以及社会环境保护方面所要承担的相关责任。根据利益相关者理论[8],本文从所有权、经济依赖以及社会利益角度,将制造企业所要履行社会责任的主体划分为:债权人、股东、消费者、供应链上下端企业以及社会环境。付强和刘益通过研究表明,企业向利益相关者履行社会责任,会对创新绩效产生一定的影响,尤其体现在对社会绩效和财务绩效的正影响方面[9]。王碧淼从技术创新的资金支持方面研究认为,只有在企业对股东和债权人积极履行社会责任时,才会获得更多资金支持[10]。Lin和Germain认为,客户的低碳需求是推动产品进行创新的重要源泉,而客户需求的财务绩效则体现在其对供应产品的购买与使用方面[11]。Lettl通过案例分析证明,企业对消费者履行社会责任可以增强其信任与忠诚度,从而对企业创新绩效产生积极影响[12]。Labahn和Krapfel认为,企业所承担的社会责任将会影响其供应商的参与行为[13]。马文聪和朱桂龙通过实证研究发现,企业社会责任的履行对企业创新绩效有一定的正影响[14]。同时,企业对政府低碳约束采用积极的责任承担时,会获得更多的政府支持,诸如补贴或碳税的降低,从而减少企业低碳创新成本,增加其创新绩效。基于此,本文提出如下假设:

H1制造企业社会责任对低碳创新绩效具有显著正向影响。

2.2 制造企业社会责任与企业声誉

企业声誉是指企业在生产经营活动中,与竞争对手相比所具有的总体感知性好感,是对企业过去行为和结果的一种综合体现,也是企业对相关利益者承诺是否履行后,得到的相关评价[15]。根据王启亮和虞红霞的研究,本文从网络能力与交易公平两个维度衡量企业声誉。其中网络能力是指企业利用网络关系获取信息和资源的能力,一方面,从企业个体的微观角度来说,网络能力可以体现制造企业的低碳创新能力,能力越高,其在网络中的低碳声誉越高;另一方面,从集群网络的宏观角度来说,企业在网络中具有较强的能力,越容易处于结构洞的位置,因此更易吸引集群中的其他企业与其合作,进而掌握大量的低碳资源[16]。交易公平是指企业对于低碳消费者与合作者的业务回报。

低碳环境下,企业社会责任履行的好坏对于企业在集群中的声誉具有重要的影响。制造企业绿色生产的低碳回报,将直接反馈于与企业相关的利益主体上。债权人与股东作为企业低碳创新的资金支持者,是企业履行低碳社会责任的受益者,其低碳行为带来的回报可以作为分红反馈给权益人,巩固其在制造企业集群的位势,从而提升其网络声誉。消费者作为制造企业的产品需求者,其低碳需求对促进制造企业进行低碳转型将会产生重要的影响[17],通过低碳产品的合理价位购买,提升其集群网络中的影响力,进而提升其网络声誉。政府督促制造企业进行低碳生产,以降低碳排放量,其主要监督手段为污染税的征收以及补贴的发放。因此,制造企业积极进行低碳创新,改进生产设备及产品,降低自身的生产污染行为,会受到政府的相关支持,无论在经济效益还是声誉效益方面都将受到正面响应。处于重污染行业的企业在员工保护以及环境保护等方面会承担更多的社会责任,从而保持良好的企业形象[18]。同时,制造企业良好的社会责任表现在其对低碳创新合作利益分配及低碳产品的定价策略方面,因此制造企业社会责任对其交易公平性会产生一定的正向影响。

综上所述,制造企业履行社会责任对企业在集群中的声誉具有较高的影响。利益相关者在企业的经营发展中起到越来越显著的作用,会对企业产品研发、企业声誉等产生影响。基于此,本文提出如下假设:

H2制造企业社会责任对企业的声誉具有显著正向影响。

H2a制造企业社会责任对企业的网络能力声誉具有显著正向影响。

H2b制造企业社会责任对企业的交易公平声誉具有显著正向影响。

2.3 制造企业声誉与低碳创新绩效

企业声誉效应是利益相关者对其的赞美、信任,对企业的创新行为具有一定的正向影响,而企业创新行为的外在表现,则体现在创新绩效的提升。因此,制造企业若获得较高的企业声誉,则可以减少企业的交易成本与生产成本[19],从而提升创新绩效。

从网络能力声誉的角度分析,企业的经济活动均嵌入在社会网络关系中[20],网络能力对企业获取外部稀缺资源有重要的积极作用[21],有助于企业进行低碳技术创新,吸引更多的供应商、消费者等群体,从而获取较高的创新绩效。范钧等的研究表明,网络能力有助于企业高效获取社会网络中的隐性知识,对于中小型企业突破性创新绩效有重要的意义[22]。从交易公平声誉的角度分析,低碳技术创新在交易过程中存在两类消费群体,其一是低碳产品的购买方,其二是低碳技术的合作方。曹霞和张路蓬的研究表明,处于集群网络中的制造企业,其在创新过程中的合作收益分配,将影响企业在网络中的声誉[23];若企业收益分配不公,则会对其后续发展产生不利影响,反之相反。同时,用户对于低碳产品的消费需求量,会根据其价格的公平性,做出理性购买行为,从而影响制造企业的利润。因此,交易公平声誉通过集群网络,影响制造企业的交易行为,进而影响企业的创新绩效。基于此,本文提出如下假设:

H3制造企业声誉对企业低碳创新绩效具有显著正向影响。

H3a网络能力声誉对制造企业低碳创新绩效具有显著正向影响。

H3b交易公平声誉对制造企业低碳创新绩效具有显著正向影响。

2.4 企业声誉的中介作用

根据上述研究及分析发现,制造企业社会责任可以提升企业在集群中的网络能力声誉与交易公平声誉,而网络能力声誉与交易公平声誉的提升可以促进制造企业的创新绩效。因此认为,企业声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起到了部分中介作用。基于此,本文提出如下假设:

H4企业声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起部分中介作用。

H4a网络能力声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起部分中介作用。

H4b交易公平声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起部分中介作用。

2.5 集群低碳认知的调节作用

集群认知是指生活在一定空间内的不同个体,由于受到相同政策、经济制度、社会舆论等的影响,形成带有趋同性特色的认知倾向[24]。王岚和王凯通过对认知模式的知识转移进行研究后发现,企业认知模型影响企业的战略选择[25]。结合集群认知的概念,本文认为,处于集群网络中的不同个体,将会受到社会低碳舆论、政府低碳政策等的影响,进而对低碳生产生活产生一定的需求,形成集群低碳认知。集群中的低碳认知程度越高,越会影响企业不同相关利益者的低碳认知,使其产生不同的低碳行为,或进行低碳技术合作创新,或进行低碳产品购买,或增强集群内部的低碳补贴、碳排放税征收等行为。综上所述,集群的低碳认知可以提升制造企业的社会责任,进而强化创新绩效。基于此,本文提出如下假设:

H5集群低碳认知在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间有正向调节作用。

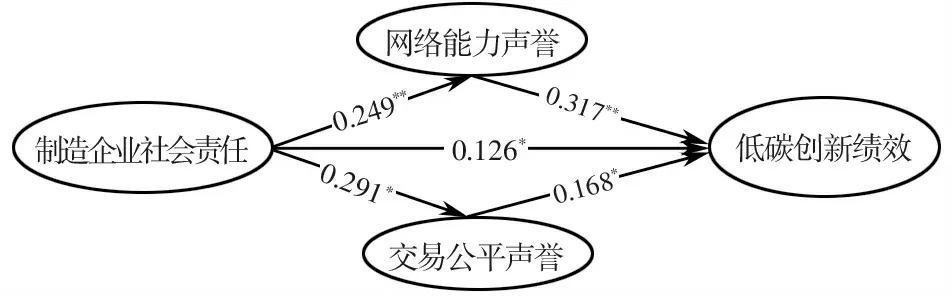

综合上述假设,提出低碳情境下制造企业社会责任对低碳创新绩效影响的概念模型,如图1所示。

3 研究设计

3.1 量表设计

本文采用Likert 7点量表进行变量的测量,其中1表示完全不同意,7表示完全同意,语义的确定程度随分数逐步递增。

本文对企业社会责任的测量主要参考Schwartz和Carroll[26],张川等[27]的研究,聚焦于制造企业向相关利益者所负责任,从政府、消费者、公众、债权人、股东、供应链企业等方面来考察;对中介变量企业声誉的测量依据王启亮和虞红霞[16], Neves和Story[28]的研究,从网络能力声誉和交易公平声誉两个维度来考察;对调节变量集群低碳认知的测量主要参考Olazabal和Pascual[29]的研究,从上下游企业、消费者、产业集群内企业三方面考察;对低碳创新绩效的测量参考李先江[30],毕克新等[31]的研究,从经济绩效和低碳绩效两方面考察。

本文研究的控制变量参考尹开国等[32]的研究,选取企业规模、企业成立年限、企业所有制类别作为控制变量,其中企业规模采用正式员工的自然对数值表示;企业成立年限采用年限的自然对数值表示;企业所有制类别用自然数0和1进行区分,0表示非国有控股企业、1表示国有或国有控股企业。

3.2 预测试与数据收集

本文研究中使用的量表主要来自于国内外相关文献的成熟量表。在此基础上通过对某高校MBA、MPA以及EMBA中制造企业相关单位的中层管理者以上学员发放问卷进行小样本预测试,共发放问卷65份,根据测试结果对量表中的问项进行修正,最终形成正式的调查问卷。

正式调研时间为2015年9月至2016年12月,调研对象主要包括国内具有一定规模主要位于黑龙江、辽宁、北京、江苏、四川、上海、广东等的制造企业,以所调查企业的高层领导以及各个部门的中层管理者作为被试,问卷发放采用上门访谈、问卷邮寄和网络调研相结合的方式,问卷中设置态度问项,用于剔除具有乱填嫌疑的被试问卷,通过以上三种方式共发放调查问卷600份,回收489份,问卷回收率为81.5%。剔除无效问卷,得到417份有效问卷,有效回收率为69.5%。

3.3 信度和效度分析

本文采用测算量表及问项的总相关系数值CITC和内部一致性系数Cronbach’α来检验量表的信度,Cronbach’α值大于0.7,CITC值大于0.35,此时调研数据具有较高的整体信度。研究概念的量表多借鉴于现有文献中使用的具有较高内容效度的成熟量表,或经成熟量表的整合而来,且通过与相关专家讨论并进行小样本预测试后修改完善而成,因此认为具有较好的内容效度;各题项的因子载荷均大于0.675,通过对样本数据进行KMO检验和巴特利球形检验,显示KMO值均大于0.696,且在概率小于0.001的条件下巴特利球形检验具有显著性,公因子的累计解释方差变异百分比均大于65%,表明数据具有较好的收敛效度,适合继续做因子分析。同时,各变量指标相关系数在相应概率下(p<0.01或p<0.05)均达到显著,且其置信区间不包含常数1,表明具有良好区分效度,即研究量表通过了效度检验。

4 研究结果

4.1 制造企业社会责任、企业声誉与低碳创新绩效关系检验

为了验证制造企业社会责任对低碳创新绩效的促进作用以及制造企业声誉在企业社会责任和低碳创新绩效之间的中介效应,本文按照温忠麟等[33]对中介效应的检验方法利用结构方程模型进行验证。

第一步,对制造企业社会责任与低碳创新绩效的关系进行验证,利用AMOS 17.0的最大似然估计得出二者的路径系数为0.319,p<0.01,假设1得到验证,制造企业社会责任对低碳创新绩效有显著的正向促进作用。

第二步,分别估计制造企业社会责任与网络能力声誉、交易公平声誉的路径系数,结果为0.327(p<0.01)和0.188(p<0.05),假设2(包括2a和2b)得到验证。分别估计网络能力声誉、交易公平声誉与低碳创新绩效间的路径系数,结果为0.403(p<0.001)和0.231(p<0.01),假设3(包括3a和3b)得到验证。由此可知,网络能力声誉和交易公平声誉的中介作用假设成立,假设4a和4b得到验证。

第三步,将制造企业社会责任、网络能力声誉、交易公平声誉和低碳创新绩效放在一个模型中做中介效应检验,结果如图2所示。制造企业社会责任与低碳创新绩效之间的路径系数为0.126(p<0.05),结合上一步骤的检验结果,可以得出结论,企业声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起到部分中介作用,假设4进一步得到验证。

由以上分析可知,制造企业社会责任对低碳创新绩效有显著提升作用。由网络能力声誉和交易公平声誉构成的企业声誉在制造企业社会责任与低碳创新绩效之间起到部分中介作用,其中网络能力声誉的中介效应更强。这与前文假设情况相符。制造企业社会责任越强,利益相关者越容易与企业建立稳健的合作关系,越容易促进企业低碳创新绩效的提升。同时,制造企业社会责任越强,向利益相关者披露的相关信息越与实际相符,有助于与各方面利益相关者建立良好的关系,企业的网络能力声誉及交易公平声誉则会得到提高,在此基础上,企业声誉的提高则会为制造企业在关系网络和产业集群中形成良好的口碑效应,对企业低碳创新绩效的提升作用越强。

4.2 集群低碳认知的调节作用检验

本文拟采用层级回归分析的方法对集群低碳认知的调节效应进行检验。回归结果如表1所示。模型1反映了控制变量企业规模、成立年限和所有制类别对制造企业低碳创新绩效的影响,从结果可以看出,三个控制变量对低碳创新绩效的影响均不显著。在模型1的基础上加入调节变量集群低碳认知形成模型2,回归结果显示集群低碳认知对低碳创新绩效在0.001水平下有显著正向影响,说明集群低碳认知对制造企业低碳创新绩效有显著提高作用。在模型2的基础上加入自变量企业社会责任,形成模型3,探索自变量企业社会责任和调节变量集群低碳认知对低碳创新绩效的共同影响,结果显示二者对低碳创新绩效的影响均在0.01水平下显著。在模型3的基础上加入自变量企业社会责任与调节变量的交互项形成模型4,结果发现交互项对低碳创新绩效的影响在0.01水平下显著,即集群低碳认知对企业社会责任与低碳创新绩效的调节作用成立,假设5得到验证。

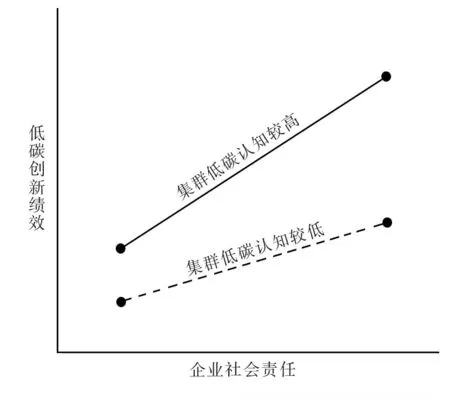

为了进一步显示集群低碳认知调节作用的模式,本文采取简单效率分析法进行分析。首先将样本数据按照高于集群低碳认知的中位数与低于集群低碳认知的中位数分为两组,对两组子样本数据进行回归分析,得出的调节效应如图3所示。观察可知,当集群低碳认知比较高的情况下,制造企业社会责任对低碳创新绩效的影响比在集群认知比较低的情况下要强。这与假设的情况相符。当集群低碳认知较高时,制造企业的上下游企业、竞争企业以及消费者对低碳工艺和低碳产品的认知都处于较高水平,此时上下游企业更倾向于寻找实行低碳创新的合作伙伴,消费者更倾向于购买低碳产品,行业内的竞争环境也同样倾向于“低碳化”,此时制造企业通过向利益相关者披露低碳创新发展的信息更有助于促进与集群中其他主体之间建立稳固的联系,形成和谐稳健的关系网,对企业低碳创新绩效的提升作用则会更强。

表1 调节效应检验结果

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

5 结论及启示

低碳经济时代,制造企业作为能源消耗与环境污染的主要行业,低碳创新发展越来越受到国内外学者的广泛关注。本文尝试引入企业声誉与集群低碳认知作为中介、调节变量,探讨制造企业社会责任对低碳创新绩效的影响。本文的研究假设都得到验证,主要结论如下:第一,低碳情境下制造企业社会责任对低碳创新绩效有显著的正向影响。第二,企业声誉在制造企业社会责任和低碳创新绩效之间起到部分中介作用,并且企业的网络能力声誉比交易公平声誉的中介效应强。第三,集群低碳认知显著调节了制造企业社会责任与低碳创新绩效间的关系,集群低碳认知水平越高,调节作用越显著。

基于上述结论,本文从企业自身及集群环境的微观、宏观两个角度,对低碳情境下制造企业的社会责任披露及创新绩效的提升提出如下建议:第一,制造企业应该加强内部员工及领导者的低碳意识,并积极与外部创新主体进行低碳创新合作,从而提升自身的低碳创新能力。这样,一方面可以积极履行其对相关利益主体的社会责任,增强其在网络中的声誉;另一方面,也可以培养其与利益相关主体之间的信任,从而提升企业创新绩效。第二,企业应该加强对社会责任的披露,使之透明化,防止信息不对称所造成的损失。同时,企业应该积极推行政府的低碳政策,降低自身污染行为,在集群网络中树立良好的低碳形象。第三,实证结果表明,集群低碳认知水平越高,其调节作用越显著。因此,政府应该加强对于集群内部的低碳认知。最后,集群中的其他利益相关者,应该积极加入低碳活动中,监督企业的低碳行为,从而督促制造企业进行低碳转型升级。

本文的结论为制造企业履行低碳社会责任提供了相关借鉴。但是,由于受到地域等因素的限制,本文的研究样本具有一定的局限性。在今后的研究中可以增加样本容量,获得更加精确的分析数据。

[1] 唐晓华,刘相锋.能源强度与中国制造业产业结构优化实证[J].中国人口·资源与环境,2016,26(10):78- 85.

[2] 徐建中,曲小瑜.低碳情境下装备制造企业技术创新行为的影响因素分析[J].科研管理,2015,36(3):29-37.

[3] Aertsa W, Cormier D, Mananc M. Corporate environmental disclosure financial markets and the media: an international perspective[J]. Ecological Economics, 2008, 64(3): 643- 659.

[4] Munasinghe M A T K, Kumara D C U. Impact of disclosure of corporate social responsibility on corporate financial performances of plantations companies in Sri Lanka[J]. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 2013, 4(3): 371-376.

[5] Kossoy A, Ambrosi P. State and trends of the carbon market 2010 report[A]. Carbon Finance at the World Bank[C]. Washington D C, 2010. 13-18.

[6] 彭正龙,王海花.企业社会责任表现对开放式创新绩效的影响[J].经济管理,2010,(1):142-147.

[7] 吴家喜.企业社会责任与技术创新绩效关系研究:基于组织学习的视角[J].工业技术经济,2009,28(12):99-102.

[8] Freeman R E. Strategic management: a stakeholder approach[M]. England: Pitman Publishing Inc, 1984. 31-37.

[9] 付强,刘益.基于技术创新的企业社会责任对绩效影响研究[J].科学学研究,2013,31(3):463- 468.

[10] 王碧淼.利益相关者视角下的企业社会责任模型[J].东岳论丛,2010,(7):68-71.

[11] Lin X, Germain R. Antecedents to customer involvement in product development: comparing US and Chinese firm[J]. European Management Journal, 2004, 22(2): 245-255.

[12] Lettl C. Involvement competence for radical innovation[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2007, 24(1-2): 53-75.

[13] Labahn D W, Krapfel R. Early supplier involvement in customer new product development: a contingency model of component supplier intentions[J]. Journal of Business Research, 2000, 47(3): 173-190.

[14] 马文聪,朱桂龙.供应商和客户参与技术创新对创新绩效的影响[J].科研管理,2013,34(2):19-26.

[15] Fombrun C J. Reputation: realizing value from the corporate image[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 54- 62.

[16] 王启亮,虞红霞.协同创新中组织声誉与组织间知识分享——环境动态性的调节作用研究[J].科学学研究,2016,34(3):425- 432.

[17] Jenkins H, Yakovleva N. Corporate social responsibility in the mining industry: exploring trends in social and environmental disclosure[J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(1): 271-284.

[18] Reverte C. Determinants of corporate social responsibility disclosure rating by Spanish listed firms[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 88(2): 351-366.

[19] 蔡月祥,杜丽.企业社会责任与财务绩效关系的实证研究——基于结构方程模型的分析[J].中国集体经济,2016,(9):97-100.

[20] Adle P S, Kwon S W. Social capital: prospects for a new concept[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(1): 17- 40.

[21] Hagedoorn J, Roijkkers N,Van K H. Inter-frim R&D network: the importance of strategic network capabilities for high-tech partnership formation[J]. British Journal of Management, 2006, 17(1): 39-53.

[22] 范钧,郭立强,聂津君.网络能力、组织隐性知识获取与突破性创新绩效[J].科研管理,2014,35(1):16-24.

[23] 曹霞,张路蓬.基于利益分配的创新网络合作密度演化研究[J].系统工程学报,2016,31(1):1-12.

[24] 张羽,王贞威,刘乐.两岸青年学生对社会文化集群认知研究[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2015,(2):88-98.

[25] 王岚,王凯.基于认知模式的企业集群知识转移研究[J].科学学与科学技术管理,2008,29(2):119-122.

[26] Schwartz M S, Carroll A B. Corporate social responsibility[J]. Organizational Dynamics, 2015, 2(2): 503-530.

[27] 张川,娄祝坤,詹丹碧.政治关联、财务绩效与企业社会责任——来自中国化工行业上市公司的证据[J].管理评论,2014,26(1):130-139.

[28] Neves P, Story J. Ethical leadership and reputation: combined indirect effects on organizational deviance[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 127(1): 165-176.

[29] Olazabal M, Pascual U. Urban low-carbon transitions: cognitive barriers and opportunities[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 109: 336-346.

[30] 李先江.服务业绿色创业导向、低碳创新和组织绩效间关系研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(8):36- 43.

[31] 毕克新,杨朝均,隋俊.跨国公司技术转移对绿色创新绩效影响效果评价——基于制造业绿色创新系统的实证研究[J].中国软科学,2015,(11):81-93.

[32] 尹开国,刘小芹,陈华东.基于内生性的企业社会责任与财务绩效关系研究——来自中国上市公司的经验证据[J].中国软科学,2014,(6):98-108.

[33] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614- 620.